- -

- 100%

- +

Sein Vater habe ihn für eine wissenschaftliche Laufbahn vorgesehen, behauptete Zschokke.74 Das wusste er höchstens vom Hörensagen, denn aus den Vorkehrungen, die Gottfried Schocke traf, kann dies nicht abgeleitet werden. Dass er seinen minderjährigen Kindern den Glockengiesser Christian Gotthold Ziegener (1731–1812) als Vormund bestimmte,75 seinen Freund und Altersgenossen, ein treues Mitglied der Kirchgemeinde und so bildungsfern wie nur möglich, weist in eine andere Richtung.

Der Vater kränkelte über längere Zeit; sein Tod «an Auszehrung» am 17. April 1779 kam für Heinrich dennoch überraschend; er war für ihn unbegreiflich, schrecklich, traumatisch. Der Vater sei der erste Leichnam gewesen, den er gesehen habe, erzählte er fünfzig Jahre später. Er sei die ganze Nacht wach geblieben und habe geglaubt, es werde nie mehr tagen. Die Angst und das Alleinsein erlebte er hier noch einmal und viel intensiver als beim Auftauchen des Kometen. Sein Vater trat nun nie mehr in sein Zimmer, um ihn zu wecken oder mit ihm zu beten; nie mehr nahm ihn jemand auf den Schoss, um ihn zu liebkosen.

Allerdings, fügte Zschokke hinzu, habe er nicht lange geweint: «Die Sonne kehrte wieder. Die Feierlichkeiten des Begräbnisses unter Chorgesängen und Geläute sämmtlicher Glocken der Katharinenkirche, daneben neue Trauerkleider und großes Leichengepränge, zerstreuten die Betrübniße des 8-jährigen Knaben bald.»76 Desto überwältigender wurde sein Schmerz, als er älter wurde und den Vater bewusst vermisste. Mit achtzehn Jahren schrieb Zschokke in der Fremde sein langes Gedicht «Wallfahrt zum Grabe des Vaters»77 und kehrte in Gedanken noch einmal nach Hause zurück; zehn Jahre habe er dem Vater nachgeseufzt und nachgeweint:

«O Menschenkinder, wer von euch

Solch einen Vater schon verlor,

Solch einen Vater zu verlieren hat:

Er weine mit.»

Zwei Vollwaisen waren zu versorgen: die 13-jährige Christiana und der 8-jährige Heinrich; die beiden Geschwister wurden getrennt. Wer das Mädchen aufnahm, ist nicht bekannt; vielleicht eine ihrer Schwestern, Dorothea Lemme oder Friederica Nitze, oder eine Schwester der Mutter. Mit 15 Jahren wurde sie mit dem 22 Jahre älteren Wundarzt und Chirurgen Johann Paul Faucher (1743–1794) verheiratet, einem Witwer und Mitglied der französisch-reformierten Gemeinde, der aus erster Ehe einen Sohn mitbrachte. Dieser Ehe entsprossen zwei Kinder; sie verlief glücklich, sieht man davon ab, dass Faucher früh starb. Heinrich empfand eine starke Zuneigung zu Christiana, seinem Schwager und den beiden Kindern Johanna (Hannchen) und Jean Pierre (Hänschen).78 Es ist bedauerlich, dass Zschokkes Briefe an Faucher nicht mehr vorhanden sind, da sie wertvolle Informationen aus seiner Studienzeit enthielten.79

Der Breite Weg (die Hauptstrasse Magdeburgs) mit dem Krökentor im Norden und den Türmen der Katharinenkirche rechts, wo das kirchliche Leben der Familie Schocke stattfand und Vater Schocke auf dem Friedhof begraben wurde. Gegenüber der Kirche zweigte die Schrotdorfer Strasse vom Breiten Weg ab. Lithografie von 1844.

Heinrich kam zu seinem Bruder Andreas Schocke, der an der Elbe unter dem Knochenhauerufer wohnte. Das hiess für ihn, die Umgebung zu wechseln, die Freunde zu verlieren und auf Militärspiele zu verzichten.

Am 8. Mai 1779 fand die Eröffnung des Testaments statt, das Vater Gottfried Schocke einen Monat vor seinem Tod vor vier amtlichen Zeugen (Mitglieder des Rats und des Gerichts) mündlich zu Protokoll gegeben hatte.80 Alle fünf überlebenden Kinder wurden gleichmässig bedacht; den beiden jüngsten standen zunächst jene 700 Taler zu, die den drei älteren bei ihrer Verheiratung, Wohnungsgründung und zu ihrer Ausstattung verabreicht worden waren. Wenn es stimmt, wie sein Schwager Andreas Gottfried Behrendsen einmal schrieb, dass Heinrich 1200 Taler erhielt,81 so lässt sich daraus das Vermögen des Vaters errechnen, das bei seinem Tod 3900 Taler betrug, wovon 2500 das eigentliche Erbe waren. Das war nicht viel für eine über 40-jährige Berufslaufbahn. Selbst wenn man den Erbvorbezug der drei älteren Geschwister dazuschlägt, kann von einem ansehnlichen Vermögen, das sich der Vater mit Heereslieferungen erworben haben soll, keine Rede sein.82 Heinrichs 1200 Taler wurden angelegt; von den Zinsen von 60 Talern sollte sein Lebensunterhalt bestritten werden, während das Kapital bis zu seiner Mündigkeit unantastbar blieb. Darüber wachten sein Vormund und der Magistrat von Magdeburg als Vormundschaftsbehörde. Leider sind diese Akten im Stadt- und Landeshauptarchiv nicht mehr greifbar.

Andreas Schocke hätte vom Alter her Heinrichs Vater sein können. Sein ältester Sohn Johann Gottfried Friedrich (29. 7. 1772 bis wahrscheinlich 1811), genannt Fritz, war nur ein Jahr jünger als Heinrich. Obwohl die beiden Knaben die nächsten Jahre gemeinsam verbrachten, sogar eine Zeitlang zusammen zur Schule gingen, erfährt man darüber nichts. Auch Andreas’ Frau, Marie Dorothea Elisabeth Schocke (1752–1819), eine geborene Trittel, und ihre Töchter Dorothea (1774 bis nach 1824) und Elisabetha (1781 bis nach 1850) werden in «Eine Selbstschau» mit keinem Wort erwähnt. Frau Schocke war schwanger mit ihrem zweiten Sohn Heinrich Wilhelm Gottlieb (1779–1782), als Heinrich ins Haus kam. Von den fünf Töchtern überlebten nur die beiden genannten Mädchen ihre Eltern. Wenn Zschokke sich später bei seinem Neffen Gottlieb Lemme gelegentlich nach den Schockes erkundigte, dann nur nach Andreas und Fritz. Es war, als habe er die weiblichen Familienmitglieder ausgeblendet, keinerlei Zuneigung für sie empfunden. Die einzige Verwandte in Magdeburg, der Heinrich zärtliche Gefühle entgegenbrachte, war seine jüngste Schwester Christiana.

Carl Günther weist darauf hin, dass in Zschokkes gegen hundert Erzählungen und Romanen «Matronenfiguren» fehlen,83 was stimmt, wenn man diesen Begriff mit mütterlichen, warmherzigen Frauen übersetzt. Aber auch liebevolle Väter, anhängliche Geschwister und glückliche Kindheiten kommen darin nicht vor, und ein harmonisches Familienleben findet sich eigentlich nur in den Landhauserzählungen «Der Eros» (1821) und «Bilder aus dem häuslichen Leben» (1845–1846), denen Szenen aus Zschokkes Leben in Aarau zugrunde liegen.

Von seinem Bruder Andreas erlebte Heinrich keine Zärtlichkeit, keine körperliche Nähe. Vielleicht war er es aber auch selber, der den älteren Bruder und dessen Frau zurückwies. Durch den Tod des Vaters hatte er eine tiefe Kränkung erlebt; jetzt wollte er sich nicht mehr auf eine emotionale Bindung einlassen. Folgt man Zschokkes Ausführungen, so nahm Andreas sich energisch seiner Erziehung an. Zunächst wandte er seine Aufmerksamkeit dem Äusseren zu, liess ihn elegant einkleiden und ihm einen Lockenkopf frisieren. «So sollt’ ich nun den alten Menschen ganz ausziehn und ein neuer werden, zierlich und manierlich.»84 Auch geistig und seelisch suchte er den Charakter des Gassenjungen zu verfeinern. Um Heinrichs Sinn für das Edle und Schöne zu begeistern, las er mit ihm das Gedicht «Frühling» des empfindsamen Dichters Ewald von Kleist, seinen Gang in der Natur, der ganz im Zeichen von Klopstocks Oden stand. Das schlug bei Heinrich ebenso wenig an wie die Bemühungen, ihm den Vater zu ersetzen und ihn in die Familie zu integrieren.

Andreas war «von nicht gemeinen Talenten», gebildet und belesen. Obschon er Tuchmacher wie sein Vater war, glaubte er, dass das Leben sich nicht im Ausüben eines Handwerks erschöpfen könne. Er spielte Flöte, liebte einen gepflegten Umgang, auch etwas Luxus, und leistete sich, was Heinrich beeindruckte, ein Ankleidezimmer mit gebohnertem Fussboden, Wandgetäfer und vergoldeten Leisten.85 Das stand in scharfem Kontrast zu der kargen Behausung an der Schrotdorfer Strasse, die Heinrich wohl nur deshalb noch ehrte, weil er sie mit seinem Vater in Verbindung brachte.

Er habe sich in seiner neuen Umgebung unbehaglich gefühlt, Kleists Gedicht zu vornehm und fad gefunden und sich geärgert, dass seine Kleidung so leicht schmutzig wurde und zerriss. Man habe es unziemend gefunden, wenn er sich draussen herumtrieb, also habe er sich meist im Haus aufgehalten, sei stundenlang träumend vor einem Buch gesessen, ohne darin zu lesen, und habe «aufmerksam das gesellige Leben der Enten und Hühner, die Schliche der Katzen, die Irrfahrten einer Stubenfliege»86 beobachtet.

Zschokke behauptete, dass ihm damals die feine Lebensart verhasst wurde und er begonnen habe, den Unterschied zwischen Seidenrock und Zwillichkittel, Bauernhaus und Palast, Stallknecht und Prinz in Frage zu stellen.87 Diese Erkenntnis kann ihm kaum bei der Familie seines Bruder ereilt haben, wohl aber im Gymnasium Unser Lieben Frauen, wo er mit Adligen, Fabrikanten- oder Beamtensöhnen zusammensass und man ihn spüren liess, wie arm und unbeholfen er war.

Der Vater hatte ihn bis auf die religiösen Exerzitien nicht weiter behelligt, der Bruder jedoch wollte ihn nicht mehr entschlüpfen lassen; er «striegelte und biegelte» ihn, um ihn «ein wenig liebenswürdiger zu machen».88 Diese Absicht konnte Heinrich ihm nicht vorwerfen, wohl aber, dass er sich anmasste, über ihn zu bestimmen. Nur weil der Vater tot war, wollte er es dem älteren Bruder nicht gestatten, über ihn zu verfügen. Also verweigerte er sich allen Erziehungsmassnahmen und Drillversuchen, selbst als Andreas Schocke ein Klavier besorgte und einen Lehrer, der ihn daran unterrichten sollte. Es entstand ein Kräftemessen zwischen dem Lehrer und seinem Schüler, bis der Lehrer kapitulierte. «All seine Anstrengung war umsonst, mir Notenwerth, Takt und Pause begreiflich zu machen.»89

Gleichwohl entflammte in Heinrich eine grosse Liebe und Sehnsucht zur Musik. Wenn sein Bruder die Flöte blies, lauschte er entzückt; wenn die Chorschüler singend durch die Strassen zogen, stand er wie festgewurzelt, und sobald eine neue Melodie ihn anrührte, weinte er ungehemmt. Auch der Wachablösung der Garnison lief er nach, um den Oboisten zuzuhören. «Die geheimnißvolle Gewalt der Töne berauschte mich jedesmal bis zur vollen Selbstvergessung.» Die Musik war eine Welt, in deren Erleben er aufging. Wie seine Phantasie und Träumereien gehörte sie nur ihm allein.

Es ist frappant, dass es Zschokke noch als altem Mann nicht gelang, sein Verhältnis zum Bruder neu zu bewerten. Selbstverständlich waren bei Andreas Liebe und Fürsorge im Spiel, wenn er sich so um ihn kümmerte, auch wenn er vielleicht zu unbeholfen war, ihm seine Zuneigungen direkt zu zeigen. In dem einzigen Brief, den wir aus der Hand von Andreas noch besitzen, tritt die väterliche Sorge und Verantwortung deutlich zum Vorschein, ebenso das Bedürfnis, keine Entfremdung zwischen dem Bruder und der Familie eintreten zu lassen, mochten sie noch so entfernt voneinander wohnen.90 Zschokke hatte die Erlebnisse seiner Kindheit nicht verarbeitet, sondern verdrängt, als er «Eine Selbstschau» schrieb. Positives wusste er kaum zu berichten.

SCHULSORGEN

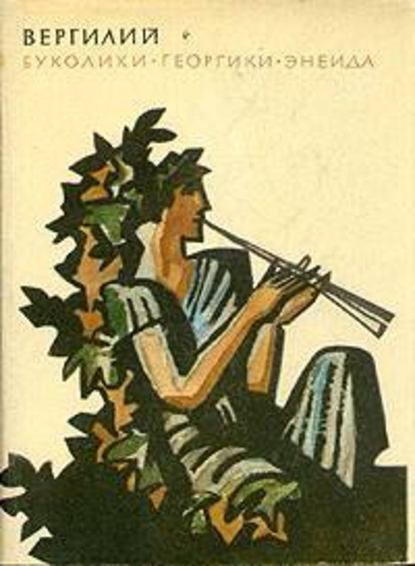

Andreas Schocke hielt für seinen Bruder nur das Beste für gut genug. Er wollte ihm eine gelehrte Laufbahn, den sozialen Aufstieg ermöglichen, alles, was ihm selber vom Vater oder durch die Umstände versagt worden war. Also meldete er ihn im Pädagogium des Klosters Unser Lieben Frauen an, einem erstklassigen Gymnasium an der Regierungsstrasse.

In Magdeburg gab es fünf ehrwürdige Gymnasien, von denen Heinrich im Verlauf seiner nicht eben erfolgreichen Schulkarriere mit der Mehrzahl in Berührung kam. Drei waren in Klöstern untergebracht. Das älteste, das Altstadtgymnasium, war 1524 im Beisein von Luthers Mitstreiter Melanchthon in einem aufgegebenen Franziskanerkloster eingeweiht worden. Zwei andere waren Internate, die aber auch externe Schüler aus der Stadt aufnahmen. Das Pädagogium am Kloster Berge, das teuerste, wird vom Schulhistoriker Walther Vorbrodt so charakterisiert: «[...] ein vornehmes Landerziehungsheim für Söhne der begüterten und adligen Geschlechter des Herzogtums und der Altmark».91 Der Dichter Christoph Martin Wieland hatte dort drei Jahre verbracht.

Das Pädagogium des Klosters Unser Lieben Frauen war nicht ganz so exklusiv, nicht ganz so teuer; es nahm «die Söhne der Magdeburger wohlhabenden Familien und höheren Beamten auf».92 Die beiden Schulen standen in Konkurrenz zueinander, wobei das Pädagogium des Klosters Unser Lieben Frauen an Boden gewann, seit 1771 die Lehrer Gotthilf Sebastian Rötger (1749–1831) und Johann Gottlieb Schummel (1748–1813) dessen Geschick mitbestimmten. Die beiden Lehrer vertraten die damals modernste Pädagogik, die von Johann Bernhard Basedow (1724–1790) in Dessau entwickelt worden war. Der herkömmliche Unterricht war geprägt von Drill und Auswendiglernen, am Dessauer Philanthropin dagegen setzte man auf Anschaulichkeit und Spiel, auf lustvolles Lernen statt Zwang. Als mächtigen Helfer des Lehrers hatte man den Forschungsgeist des Kindes, seine Neugier, den Drang nach Wissen entdeckt, und hier, bei der Motivierung der Schüler, setzte auch die Pädagogik im Kloster Unser Lieben Frauen an.

Schummel besass eine Leidenschaft fürs Theater, hatte mit 15 Jahren den Versuch gewagt, sich einer wandernden Schauspieltruppe anzuschliessen (sein Vater holte ihn wieder zurück), verfasste pädagogische Schriften, satirische Romane und Reisebeschreibungen und tat sich mit Ideen zu einem spielerischen Lernen hervor. Uwe Förster, derzeit wohl bester Kenner der Geschichte der höheren Schulen Magdeburgs, stellt seinen Aufsatz über Schummel unter den Titel «Lernen wie im Spiel».93 Um den Französischunterricht attraktiv zu gestalten, gab er eine auf Kinder zugeschnittene Fassung der Geschichten von 1001 Nacht heraus.94 Er löste sich von dem bei Schülern wenig beliebten Zugang zur fremden Sprache über grammatikalische Regeln und gab ihnen ein Lesebuch in die Hand, «das sie mit recht heißhungriger Begierde verschlängen, und wobey ihnen Mund, Augen und Ohren offenständen». Dies sei wichtig, «wenn Kinder zu einer ihnen noch fremden Sprache Lust bekommen sollen», wurde Schummel in Wielands Zeitschrift «Der teutsche Merkur» zitiert, und der Altmeister in Weimar bedachte das Vorhaben mit Beifall.95

Schummel wertete auch den Deutschunterricht auf und legte Wert auf kreatives und produktives Lernen. Die Schüler wurden angehalten, jede Woche einen Text auszuarbeiten und gemeinsam eine Erzählung zu schreiben: «Auf diese Weise haben wir schon eine ganze Menge Geschichten ausgearbeitet, wahre und erdichtete, lustige und traurige, von Kindern und Erwachsenen; allerhand durcheinander: Und sind dabey so vergnügt gewesen, daß nichts drüber geht.»96 Auch wenn wir nicht wissen, ob Schummels Ideen, die er in seinem dreibändigen Werk «Kinderspiele und Gespräche» niederlegte, am Pädagogium in vollem Umfang verwirklicht wurden, so ist seine Dichterwerkstatt für Gymnasiasten sehr bemerkenswert.

Das Kloster Unser Lieben Frauen mit Marienkirche und Gebäuden entlang der Regierungsstrasse. Hier drückte Zschokke von 1779 bis 1781 die Schulbank. Fotografie von Rudolf Hatzold, um 1929.

Der Schriftsteller Joachim Christoph Friedrich Schulz (1762–1798), der von 1773 bis 1779 diese Schule besuchte, notierte in einem Reisebericht im «Teutschen Merkur» zu Schummels Unterricht: Er «sah soviel als möglich darauf, daß die Schüler nicht unter den alten Autoren und was dahin einschlägt versauerten. Er gab ihnen auch von dem Honigseim der schönen Litteratur zu kosten, suchte ihren Geschmack zu bilden, lehrte sie teutsch schrieben und ihre Gedanken in dieser Sprache nach den besten Mustern vortragen.»97

Rötger und Schummel gingen also daran, den Unterricht kindergerecht zu gestalten und die Schüler zum Denken und Erleben zu befähigen. Die Lehrer sollten, statt vor ihnen zu dozieren, mit ihnen in einen Dialog treten und abstraktes Bücherwissen in eine allgemeinverständliche Sprache übertragen.98 Eines liess sich allerdings nicht reformieren: die Vorherrschaft des Latein. Dies betraf alle höheren Schulen in Magdeburg. Es mutet für eine dem Kommerz gewidmete Stadt eigenartig an, dass nur zaghaft Bürgerschulen entstanden, die ohne die alten Sprachen auskamen. Am Pädagogium des Klosters Unser Lieben Frauen war das Latein besonders ausgeprägt: In der untersten Klasse waren dafür zehn Stunden bestimmt.99

Immerhin kamen attraktivere Fächer wie Geschichte, Geografie und Französisch (drei Stunden für die Anfänger) nicht zu kurz. Einige Jahre nach Zschokkes Weggang führte Rötger in der untersten Klasse sogar eine Zeitungslesestunde ein. Im Dezember 1779 wurde er Probst des Klosters und damit Direktor des Pädagogiums, was bedeutete, dass er, vom Schulunterricht entlastet, seine Reformen vorantreiben und sich ganz den pädagogischen Aufgaben widmen konnte.

Prinzipiell entschied die Leistung in Latein über die Versetzung eines Schülers, aber in jedem Fach wurde er besonders eingestuft.100 Es konnte vorkommen, dass ein Schüler, der die Schule verliess, als Lateiner ein Jahr in der Prima verbracht hatte, aber in Mathematik nur den Stand der Tertia besass. Entsprechend gab es keine festen Klassen, sondern ein Fachlehrersystem, wobei es Rötger wichtig war, dass die Lehrer in ihren Fächern zugleich in höheren und unteren Stufen unterrichteten.

Die Rahmenbedingungen waren für Heinrich somit ausgezeichnet, als er am 26. April 1779 in diese Schule eintrat. Es wurde ein Fiasko daraus, das an Pfingsten 1781 zu seinem Ausschluss führte. Es lässt sich kaum eine Schulkarriere vorstellen, die bei so guten Voraussetzungen – pädagogischen und fachlichen der Schule und intellektuellen des Schülers – einen schlechteren Verlauf hätte nehmen können. Sie scheint ein einziges grosses Missverständnis gewesen zu sein; alles lief schief. Für Heinrich war die Schule ein Martyrium, für die Lehrer war Heinrich ein Ärgernis und der Schule drohte ein Reputationsverlust. In seiner «Selbstschau» erinnerte sich Zschokke mit Bitterkeit an die beiden verlorenen Jahre.

«Ich ward in die unterste der Klassen gesetzt. Allein mir Unglücklichen, dem noch die dürftigsten Vorkenntnisse fehlten, blieb aller Unterricht dunkel. Ich saß da, von langer Weile geplagt. Mich ihrer zu entschlagen, überließ ich mich dem sanften Zuge angenehmer Träumereien; zeichnete ungeschlachte Riesen und Ungeheuer aufs Papier; sah in den geometrischen Figuren, welche uns der Lehrer auf die schwarze Wandtafel abbildete, Irrgärten, Thürme und fantastische Brücken. Für kleine Gegengefälligkeiten ließ ich mir von einem Mitschüler die Schulaufgaben lösen, um Strafen und Vorwürfen zu entgehn.»101

Heinrich scheint beim Schuleintritt von Latein und Französisch nichts verstanden zu haben und ein Jahr später nicht viel mehr. Wie es mit den andern Fächern stand, wissen wir nicht.

Direktor Rötger gab 1783 den Lehrern, Eltern und Schülern mit seiner «Ausführlichen Nachricht von dem Pädagogium am Kloster Unser Lieben Frauen in Magdeburg», eine Anleitung, wie seine Schule funktionieren sollte. Darin schrieb er in seiner etwas skurrilen Orthografie:

«In den Unterricht bei uns kan jeder aufgenommen werden, der mit Fertigkeit teutsch und lateinisch lesen, etwas ihm Vorgesagtes ohne mühsame Zusammensuchung zu Papier bringen kan, und die lateinischen Paradigmen der Deklinazionen und regulairen Konjugazionen wenigstens mechanisch und mit nothdürftiger Fertigkeit ins Gedächtniß gefaßt hat; und von dem es mir nicht wahrscheinlich sein muß, daß er in Absicht der Sitlichkeit ein Verderber unserer andern Schüler sein mögte.»102

Vom Eintrittsalter hänge das nicht ab, schrieb Rötger weiter; man habe schon 8-Jährige aufgenommen, «die uns gar nicht lästig wurden».103 Er empfehle aber, Schüler nicht unter zehn oder zwölf Jahren anzumelden, da sie schon einigermassen erzogen sein müssten. Beidem, den erforderlichen Lateinkenntnissen und einer Erziehung, war Heinrich bisher nur ungenügend teilhaftig geworden. Er wurde mit seinen acht Jahren der Schule durchaus lästig.

Nach Zschokkes «Selbstschau» müsste man annehmen, dass er sich keiner Eignungsprüfung unterziehen musste. Im Lehrkörper war man sich nicht einig, ob an die Anfänger überhaupt schulische Bedingungen gestellt werden sollten. Auf die Frage Rötgers an einer Schulkonferenz, «was für Fähigkeiten und Käntniße der mitbringen müße, welcher in unsrer Quarta aufgenommen zu seyn wünschte», antwortete ein Lehrer: «Aber warum will mann nicht ieden, der lesen kann aufnehmen? Es war, wo ich nicht irre, der Zweck der Einrichtung dieser Klaße, auch die ersten Anfänger aufzunehmen.»104 Selbst wenn Heinrich also eine Prüfung ablegte, die für jeden Neuen Pflicht war, hiess das nur, dass er überall in die unterste Stufe kam, und nicht, dass man ihn zurückstellte.

Dabei war der Schulleitung durchaus bewusst, dass die angemeldeten Schüler sehr unterschiedliche Vorkenntnisse mit sich brachten. Deshalb wurde 1778 noch eine Vorbereitungsklasse (Quinta) eingeschaltet, welche die bisherigen vier Hauptklassen (Quarta bis Prima) ergänzte. Man stellte dafür einen neuen Lehrer ein, den Kandidaten der Theologie Johann Ferdinand Laue.105 Möglicherweise wurde Heinrich dieser Vorbereitungsklasse zugeteilt. Eine Erwähnung Zschokkes finden wir aber erst ein Jahr später als Schüler der Quarta. Er selber entsann sich, an der Klosterschule hauptsächlich Unterricht von Laue empfangen zu haben.106 Da Laue die Fächer Geografie und Geschichte auch in der Quarta unterrichtete, könnte er zwar auch in die Quarta eingetreten sein; der Besuch der Quinta ist bei seinen mangelhaften Kenntnissen aber wahrscheinlicher.

Wollte Heinrich von der Quinta aufsteigen, so musste er bestimmte Leistungen in Latein erbringen, die Rötgers so umschrieb: «[...] ein Schüler kan aus derselben nicht eher versezt werden, bis er sich einen ziemlichen Vorrath von Wörtern der lateinischen Sprache, die am häufigsten vorkommen, gesamlet, die regulairen Flexionen der Verben sich bis zur Fertigkeit geläufig gemacht, und leichte Sprachsätze auseinander wikkeln und konstruiren kan.»107

Zschokke behauptete, er sei mangelnder Leistungen wegen aus der Schule geworfen worden. Nachdem er sich lange durchgemogelt habe, sei er bei einer öffentlichen Prüfung vor der gesamten Lehrerschaft aufgeflogen. «Ich hatte in Jahr und Tag nichts gelernt; und ward, wie billig, um der berühmten Schulanstalt kein Vorwurf zu werden, wegen Mangel an Geistesfähigkeit, aus ihr verwiesen.»108

Es gelang Heinrich offenbar, den Lehrer, also Laue, hinters Licht zu führen: «Ich, der noch nicht französisch lesen konnte, lernte, mit kräftigem Gedächtniß, ganze Seiten französisch auswendig, die ich mir deutsch geschrieben hatte, und die Übersetzung dazu.»109 Nach dieser Selbsteinschätzung ist es merkwürdig, dass er binnen eines Jahrs von der Quinta in die Quarta versetzt wurde, es sei denn, er hätte es fertiggebracht, Laue auch in Latein so zu täuschen, dass seine Unwissenheit verborgen blieb.

Im Dezember 1780 wurde erstmals nach vielen Jahren wieder eine öffentliche Prüfung abgehalten und von da an jedes Vierteljahr.110 Hier wurde «dem Schüler Gelegenheit gegeben zu zeigen, ob und wieviel er von dem, was er lernen konte, wirklich gefaßt und behalten, oder nicht».111 Heinrichs Mogelei kam an den Tag. Seine Blamage erinnert an jene von Tom Sawyer in Mark Twains Roman, der, statt Bibelstellen auswendig zu lernen, von seinen Mitschülern Gutscheine eintauscht und an der Preisübergabe vor der ganzen Kirchgemeinde bei der einfachsten Frage versagt.

Zwar erfolgte der Schulausschluss Heinrichs nicht «wegen natürlicher Stupidität»112 oder, wie an anderer Stelle zu lesen ist, weil er «unfähig zur Erlernung höherer Wissenschaft erklärt» wurde,113 in Zschokkes Erinnerung aber wird die Verbindung zwischen schwacher Schulleistung und seiner Relegation in dieser Weise bestanden haben. Wie wäre er sonst dazu gekommen, die Schande einzugestehen, wegen Dummheit von der Schule gewiesen worden zu sein?

Carl Günther äusserte als erster Zweifel an diesem Konnex, weil die Schulordnung keine Wegweisung wegen Unfähigkeit kannte, und er beruft sich auf Behrendsens Notizen, wonach eine eigenmächtige Reise nach Böhmen die wahre Ursache dafür gewesen sei.114 Wenn ein Schüler in einem Fach nicht genügte, blieb er einfach sitzen; hinausgeworfen wurde er nicht. Uwe Förster führt Schüler an, die bis zu siebzehn Semester im Pädagogium verbrachten.115 Wenn einem Schüler die Zeit zu lang wurde, ging er noch vor der Prima ab, ohne dass dies seinen Universitätseintritt behinderte. Erst 1789 wurde dafür in Preussen zwingend eine Reifeprüfung verlangt.