- -

- 100%

- +

Dort gibt es etwas, was man lieben kann, das ist sicher. Und hier auch, und wie! Man muss nur eine Öffnung finden zwischen den dunklen, harten Männern, die den Ausgang versperren, und ins Freie gelangen. Über die Männer ist schon alles gesagt. Erinnere dich an die, die du liebst – zum Beispiel den Priester, der alle deine Verwandten beerdigt hat. „Aristokratismus und Einfachheit, das ist das Beste, was die Russen haben.“ Denk daran, schau aufs Wasser, erinnere dich an Litauen.

Weit nach Mitternacht bist du zu Hause. Du gehst ins Netz und liest gemeinsam mit deinen Angehörigen das erste Kapitel des Johannes, vom Beginn bis zum siebzehnten Vers – auf Altkirchenslawisch, Englisch, Deutsch, Russisch. Das ist dein Ostern in diesem Jahr.

Tarussa, April 2017

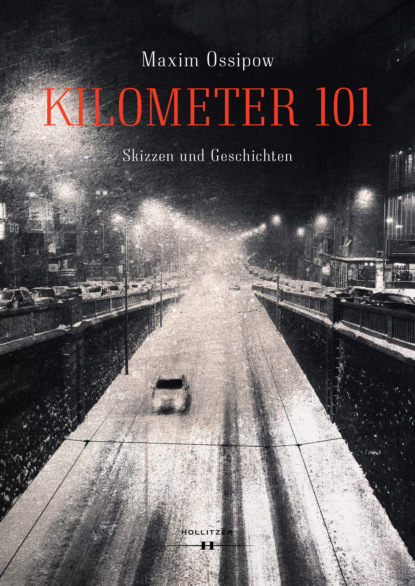

KILOMETER 101

Skizzen aus dem Provinzleben

Der Stadt N. gewidmet

Auf heimatlichem Boden

1.

Schon seit anderthalb Jahren arbeite ich als Arzt in der kleinen Stadt N., einer Kreisstadt, die in einer an Moskau grenzenden Region liegt. Es ist Zeit, eine Bilanz meiner Eindrücke zu ziehen.

Erstens – und das ist das Schrecklichste: Bei den Kranken und auch bei vielen Ärzten sind zwei Gefühle am stärksten ausgeprägt – Angst vor dem Tod und Hass gegenüber dem Leben. Sie wollen nicht über die Zukunft nachdenken: Hauptsache, es bleibt alles beim Alten. Kein Leben, sondern Überleben. An Feiertagen sind sie fröhlich, trinken und singen; aber schauen Sie ihnen in die Augen, Sie finden dort keinerlei Fröhlichkeit. Kritische Stenose der Aorta, das muss operiert werden. Sonst brauchst du nicht im Krankenhaus zu liegen. „Wie? Soll ich sterben?“ Ja, es läuft darauf hinaus, dass du stirbst. Nein, sterben will er nicht, aber ins Regionszentrum fahren, Druck machen, sich einsetzen will er auch nicht. „Ich bin schon fünfundfünfzig, ich habe meine Zeit gelebt.“ „Was wollen Sie denn dann?“ „Einen Schwerbehindertenausweis.“ An die Möglichkeit, gesund zu werden, glaubt er nicht, er will kostenlose Medikamente. „Doktor, ob ich es wenigstens bis zur Rente schaffe?“ (Nur Loser schaffen es nicht bis zur Rente, wenn du es schaffst, ist das Leben gelungen.)

Zweitens: Die Macht ist aufgeteilt zwischen Geld und Alkohol, das heißt zwischen zwei Verkörperungen des Nichts, der Leere, des Todes. Viele meinen, man könne die Probleme mit Geld lösen, was fast nie stimmt. Wie kann man mit Geld Interesse am Leben, an der Liebe wecken? Und dann fordert der Alkohol sein Recht. Er führt beispielsweise zu folgendem Verhalten: Vor kurzem fiel ein zweijähriger Junge namens Fedja aus dem zweiten Stock. Die betrunkene Mutter und ihr boyfriend, also ihr Lebensgefährte, brachten Fedja ins Haus zurück und schlossen sich ein. Zum Glück hatten die Nachbarn alles gesehen und riefen die Miliz. Sie schlug die Tür ein, und das Kind kam ins Krankenhaus. Wie es sich gehört, jammerte die Mutter im Flur. Milzriss, die Milz wurde entfernt, Fedja lebt und hat selbst den Schnorchel rausgezogen (sie hatten es nicht mitbekommen, weil sie gleichzeitig eine andere Operation durchführten), und dann riss er den Katheter aus der Vene.

Drittens: Fast in allen Familien gab es in jüngster Zeit Fälle eines gewaltsamen Todes. Ertrinken, Explosion von Feuerwerkskörpern, Mord, Verschwinden in Moskau. Das macht den Hintergrund aus, vor dem sich das Leben auch unserer Familie abspielt. Nicht selten hast du es mit Frauen zu tun, die ihre beiden erwachsenen Kinder zu Grabe getragen haben.

Viertens: Ich habe bislang kaum Menschen erlebt, die von ihrer Arbeit oder überhaupt ihrer Tätigkeit begeistert sind, und diese Apathie führt zur bezahlten Unfähigkeit, sich auf die eigene Heilung zu konzentrieren. Zumal es auch schwierig ist mit diesen ganzen Namen der Medikamente (handelsübliche und generische) und den Dosierungen: um fünfundzwanzig Milligramm einzunehmen, muss man eine Tablette von fünfzig Milligramm halbieren, eine Tablette von hundert Milligramm in vier teilen. Schwierig, keine Lust, darauf Mühe zu verwenden. Sich jeden Tag zu wiegen und bei einer Zunahme des Gewichts die doppelte Dosis harntreibender Medikamente einzunehmen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sie haben keine Waage, und dass man sie kaufen könnte, kommt ihnen nicht in den Sinn, am Geld liegt es nicht. Die Menschen sind praktische Analphabeten, sie können Buchstaben zu Wörtern zusammenfügen, aber sie wenden dieses Können in der Praxis nicht an. Die häufigste Antwort auf den Vorschlag, einen umfangreichen gedruckten Text mit meinen Empfehlungen zu lesen: „Ich habe meine Brille nicht dabei.“ Wenn du keine Brille dabeihast, heißt das, du hattest heute nicht vor, etwas zu lesen, genau das ist Analphabetismus. Noch ein Beispiel: „Haben Sie verstanden, wo Sie jetzt hinmüssen, haben Sie verstanden, dass Sie sich auf mich berufen müssen?“ „Ich denke ja.“ „Und wie heiße ich?“ Bös: „Woher soll ich das denn wissen?“

Fünftens: Freundschaft ist eine Besonderheit der Intelligenz. Die sogenannten einfachen Menschen haben keine Freunde: Mich hat noch nie jemand nach dem Zustand der Patienten gefragt außer den Angehörigen. Es fehlt die gegenseitige Hilfe, wir sind die größten Individualisten, die man sich vorstellen kann. Die Nation hat keinen Selbsterhaltungstrieb. Ein Jammer: Es ist einfacher zu sterben, als den Nachbarn zu bitten, dich nach Moskau zu fahren. „Du hast keine Frau? Aber Freunde?“ Nicht vorhanden. Einen Bruder habe ich, aber er lebt in Moskau, irgendwo muss seine Telefonnummer liegen.

Sechstens: Die Männer sind fast immer Idioten. Ein Mann mit Herzinsuffizienz, dem seine Frau nicht auf die Füße tritt, ist zum schnellen Untergang verurteilt. Diese Idiotie fängt schon im Knabenalter an und nimmt zu, selbst wenn der Mann inzwischen leitender Ingenieur oder beispielsweise Agronom geworden ist.

Ein Mann, der für seine Angehörigen sorgt, ist eine Seltenheit und flößt umso mehr Achtung ein. Einer von diesen, Alexej Iwanow, ist mein Patient – er hat durchgesetzt, dass man seiner Frau eine Niere implantierte, er verkaufte alles, was sie hatten, gab vierzigtausend Dollar aus. Normalerweise ist es anders: Gott hat es gegeben – Gott hat es genommen, Gedenken am neunten und am vierzigsten Tag.

Leute, die in die höheren Kreise vorgedrungen sind, sind widerwärtig. Dieser Tage kam so eine mit einem relativ frischen Vorderwandinfarkt. Mit dem gestohlenen Geld ihres Mannes hat sie in der Nachbarschaft ein großes, steinernes Haus gebaut. Sie sieht in mir ihresgleichen oder fast ihresgleichen und beschwert sich deshalb anfangs, sie sei ganz durchgerüttelt, „obwohl das Auto gut ist, ein Volvo“, und dann erzählt sie: „Ich muss jetzt meinen Enkel nach Zypern zu meiner Tochter schicken, sie studiert da. Wissen Sie, Zypern ist ganz heruntergekommen, zu viele Schwule.“ Und in dieser Art geht es weiter. Übrigens ist die Situation im Allgemeinen asexuell, nicht wie in manchen Moskauer Kliniken, wo die Anziehung der Geschlechter buchstäblich in der Luft liegt.

Noch eins: Alte Menschen werden bei uns fast nicht behandelt. Sie ist siebzig, was wollen Sie? Dasselbe wie eine Fünfundzwanzigjährige. Ich erinnere mich an die zittrige Alte in einem Geschäft. Stöhnend suchte sie, wie man so sagt: geschickt, das heißt: möglichst billig, Käsestückchen, gute Butter, Wurst aus. Hinter ihr bildete sich eine Schlange und die Verkäuferin, eine junge dicke, hellhäutige Frau, sagte gefühlvoll: „Ich werde bestimmt nicht so alt!“ Die Alte hob mit einem Mal den Kopf und sagte fest: „Doch. Und zwar sehr bald.“ In Sparta gingen sie mit den Siechen noch rationaler vor – was ist von Sparta geblieben außer ein paar Anekdoten? Es mag der Eindruck entstehen, dass wir bestimmte Ressourcen und Bemühungen für die Heilung der Jungen reservieren, das stimmt aber nicht. Ein alter Mensch wird behandelt, wenn er gesellschaftlich bedeutend ist (der Vater des Chefs des Elektrizitätswerks, die Mutter des Vizechefs der Administration).

Überhaupt sind die alten Frauen am interessantesten. Vor kurzem habe ich eine halbe Nacht lang einen provisorischen Herzschrittmacher einzusetzen versucht; als endlich alles geklappt hatte, drückte ich meinem Assistenten die Hand – und da reichte die eben noch halbtote Alte mir ebenfalls die Hand: „Und ich?“ – und drückte sie fest.

Der ewige Kommentar: „Sie haben gut reden, Maxim Alexandrowitsch.“ Im Klartext heißt das – Sie haben es gut, Maxim Alexandrowitsch, Sie sind nicht zu faul, um dies oder jenes machen.

Die Rolle der Kirche im Leben der Kranken und des Krankenhauses ist nicht der Rede wert. Es gibt noch nicht einmal die äußeren Attribute der Frömmigkeit wie Ikonen auf den Nachttischchen. Und doch sind alle getauft, alle tragen ein Kreuz um den Hals, darunter auch ein schrecklicher Mann namens Ulrich. Er hat mit eigenen Händen achtundsechzig Menschen erschossen (Nationalisten in der Ukraine, Verbrecher nach der Amnestie von 1953 und so weiter, und zwar einfach so, „wegen einer Kleinigkeit“), er ist Chauffeur, Veterinär, Wunderheiler und informeller Mitarbeiter bei der Staatssicherheit (wahrscheinlich eine Lüge). Er hat eine Dienstwaffe, eine automatische Stetschkin-Pistole (wenn das nicht wieder eine Lüge ist). Sein Schlag hat eine Stärke von einer halben Tonne, neulich hat er seinem erwachsenen Sohn die Vorderzähne ausgeschlagen. Ordnung muss sein. Und wer sie nicht einhält, den stoppen wir mit der Faust oder, wenn nötig, mit einer Kugel. Seine Rente: zweitausendsiebenhundert Rubel. Wie, hilft die Staatssicherheit denn nicht? Nein, das ist freiwillig. Mit Ulrich zu reden, ist schrecklich: Ehe man sich’s versieht, greift er zur Stetschkin. (Seine Exfrau, die sich mit schwarzer Magie beschäftigt und ein Büro in Moskau hat, schadet ihm und wendet alles Diesbezügliche an: Karma, Atemschutzgeräte, Magneten). Die Verrücktheit ist eine Folge des vollbrachten Bösen und nicht umgekehrt. Aber solche Patienten sind die Ausnahme, normalerweise sind die Menschen friedliebend.

Der Idiotismus der Obrigkeit (in der Region und in Moskau) wird noch nicht einmal diskutiert, diskutiert werden nur die Möglichkeiten, sie auszutricksen. Deshalb erlebt man Geschichten, für deren Beschreibung man das Genie der Petruschewskaja braucht. Hier eine von ihnen: Es gibt eine Anordnung, nach der amputierte Extremitäten nicht vernichtet (also beispielsweise verbrannt), sondern auf dem Friedhof beerdigt werden müssen. Die nachlässigen einbeinigen Bürger nehmen ihre amputierten Beine nicht mit nach Hause, so dass sich vor kurzem sieben Beine in der Leichenhalle angesammelt hatten. Man musste auf die Beerdigung eines Obdachlosen warten (auf Staatskosten und ohne Zeugen), um ihm diese Beine ins Grab zu legen.

Was sehe ich an Gutem? Die Freiheit, vielen Menschen zu helfen. Selbst wenn die Hilfe nicht angenommen wird – wir schaffen die Möglichkeit. Hindernisse vonseiten der Ärzte und der Administration existieren nicht. Wenn du ein Zimmer mit intensiver Therapie haben willst – bitteschön. Willst du importierte Medikamente austeilen – nur zu. Willst du einen Patienten aufnehmen, damit ihn seine Alkoholiker-Mutter in Ruhe lässt, tu das. Auch das Fehlen von Traditionen hilft. Im Unterschied zu anderen Provinzstädten hält sich N. nicht an irgendwelche Traditionen.

Fremdenfeindlichkeit gibt es im Allgemeinen nicht, obwohl kürzlich ein von einer Druckerei gestaltetes Flugblatt mit dem Text „N. soll eine weiße Stadt bleiben“ von einer Ladentür abgerissen werden musste. Dabei sind meinen Beobachtungen zufolge alle, die etwas für das Krankenhaus tun wollen, Zugezogene. Es gibt eine große Toleranz, darunter leider gegenüber ganz intolerablen Dingen wie dem Heroinhandel, der nicht im Mindesten verurteilt wird. Es ist klar, dass die Moskauer Diebe sind, sollen sie doch.

Es gibt Respekt vor Büchern und Wissen, vor Lebenserfahrung in der großen Welt, aber keinen Neid. Was macht’s, dass die Patienten einer Herzoperation nicht zustimmen – wer hat schon Lust dazu? Und da erklären die regionalen Koryphäen womöglich noch, dass man nichts zu machen brauche. Ein jeder solcher Fall wird wie ein ärztlicher Misserfolg, eine uneffektive Handlung, ein Scheitern aufgenommen. Deshalb muss man die Diplome an die Wand hängen, aber das Wichtigste ist, sich zu bemühen, sich anzustrengen, das Gespräch und die Begegnung mit dem Menschen zu suchen.

Es ist eine Freude, wenn sich zwar kein Verlangen, aber immerhin die Bereitschaft zum Handeln bei Menschen zeigt, die noch vor kurzem hoffnungslose Fälle schienen. Hinzu kommt das Gefühl der Abgeschlossenheit des Geschehens (alle kommen ins selbe Krankenhaus): Die Fortsetzung jeder Geschichte wird bekannt, was die Verantwortung vergrößert.

Es gibt die Freude der Begegnung: Vor kurzem habe ich die magere lustige neunzigjährige Alexandra Iwanowna behandelt (ihr Vater, ein Geistlicher, starb im Lager, die Mutter verhungerte, sie selbst hatte keine Ausbildung und arbeitete als Kindergärtnerin), ich habe bislang keinen Menschen getroffen, der einem Heiligen so nahekam. Ich sage ihr: „Sie haben eine gefährliche Krankheit (Myokardinfarkt), Sie müssen im Krankenhaus bleiben.“ Sie, fröhlich: „Die Vogelgrippe, ja?“

Dieser Tage bekam ich einen Gruß von meinem Urgroßvater, der kurz nach meiner Geburt starb: Ich wurde aufmerksam auf den schönen und seltenen Namen der Patientin – Ruth. „Ruth, die Ausländerin“, sagte ich zu ihr, und sie antwortete: „Nur ein einziger Arzt wurde auf meinen Namen aufmerksam und liebte mich sehr deswegen, ich war sogar bei ihm zu Hause.“ Dieser Arzt war mein Urgroßvater, er lebte nach dem Lager in der Stadt N., 101 Kilometer von Moskau entfernt, wo er auch starb. Heute wird man nicht mehr zum Kilometer 101 geschickt, man muss sich selbst darum kümmern.

Außerdem gefällt mir natürlich das Gefühl, dass es meine Stadt ist, mir gefällt, wenn ich auf der Straße gegrüßt werde. Ein Beherzter in einer Herde von Schafen? Meinetwegen, besser als ein Schaf unter Schafen. Umso mehr, als bald ein weiterer Beherzter auftauchen wird, und dann, wie du siehst, noch einer.

Aus dem Gesagten ist klar, dass ich glücklich bin, in der Stadt N. arbeiten zu können.

April 2006

2.

Noch ein Jahr meines Provinzlebens ist vorbei, vieles hat sich geändert, in großem Maße wegen des oben versprochenen Beherzten, meines jungen Kollegen und Freundes. Zu zweit kommen wir so gut zurecht, dass uns die Kranken kaum reichen. Die Sterblichkeit im Krankenhaus ist auf die Hälfte gesunken. Es gibt immer mehr Möglichkeiten zu helfen, niemand beschneidet die Freiheit, es gibt keinen Grund zu klagen. Ein anonymer Oligarch hat uns einen wunderbaren Apparat geschenkt. Die Arbeit wird professioneller, nähert sich dem Ideal, obwohl sie dennoch weit von ihm entfernt ist. Die Sentimentalität schwindet (wenn man uns die Rolle eines Förderers und guten Menschen aufdrängen will). Wäre das nicht alles geschehen, müsste man die Stadt N. als ein Zugeständnis an die Entropie, als letzte Zuflucht des Doktors Schiwago betrachten: Nicht jeder, der Moskau verließ, ist Generalfeldmarschall Kutusow. Andererseits ist die erste Freude der Begegnung (mit den Leuten, mit der Stadt) vorbei, Grüße von meinem Urgroßvater sind keine mehr eingetroffen, der Blick auf die Umgebung ist nüchterner und deshalb finsterer geworden. Der Einflussbereich unseres Krankenhauses hat sich erweitert, immer häufiger sieht man die Obrigkeit, die des Kreises, die der Region, die von Moskau. Das ist kein Zuckerschlecken, wie der Kollege sagt. Im Unterschied zum Bösen, das immer eine verstärkende Rückwirkung hat (Angst – Atemnot – noch mehr Angst et cetera) wird sinnvolle Aktivität von wachsenden Schwierigkeiten begleitet.

DIE MEDIZIN. Medizinische Hilfe ist in Russland wie früher leicht zu erhalten, aber nicht sehr wirksam: „Sie können versichert sein“, sprach der Doktor weder mit zu lauter noch zu leiser Stimme, „(…) dass ich nie aus Gewinnsucht praktiziere (…) Natürlich könnte ich Ihnen die Nase wieder ansetzen – aber (…) es würde noch viel schlimmer werden. Überlassen Sie das lieber der Natur. Waschen Sie die Stelle öfters mit kaltem Wasser, und ich versichere Ihnen, Sie werden auch ohne Nase so gesund sein, als hätten Sie eine Nase.“ So heilt man auch jetzt ungefähr: In fünf Jahren ändert sich in Russland vieles, in zweihundert Jahren – nichts. Ärzte und Patienten passen wie früher ausgezeichnet zueinander. Aber als wir auftauchen, gerät alles außer Rand und Band: Der eine nimmt, einfach, wenn er sich schlecht fühlt, zu viel Warfarin, ohne zur Kontrolle zu gehen, und hat eine schwere Blutung, der andere hört nach dem Einsetzen einer künstlichen Herzklappe auf, Warfarin einzunehmen, und bekommt eine Thromboembolie der Hüftarterie (man kann sagen: Glück gehabt). Der Grund ist in beiden Fällen derselbe: Alkoholismus und Idiotie der Männer. Die männliche Idiotie zeigt sich in Folgendem: Die überwiegende Mehrheit der Männer antwortet auf die Frage „Was haben Sie für Beschwerden?“ gereizt: „Weißt du, man hat mich zum Kardiologen geschickt.“

Das Hauptproblem unserer Medizin ist das Fehlen eines behandelnden Arztes. Der Patient gehorcht (sofern er überhaupt gehorcht) dem Letzten, zu dem er kommt. Im Krankenhaus verordnen sie das eine, in der Poliklinik etwas anderes, im regionalen Krankenhaus das Dritte, und in Moskau sagen sie, er müsse operiert werden. Auf wen soll man da hören? Auf den, der einem gefällt, auf den, der besser trösten kann, auf den, der am meisten Geld verlangt? Oder auf den, der den klangvollsten Titel trägt? Wie kann ein Professor (Akademiker, leitender Spezialist, verdienter Arzt) Blödsinn erzählen? Ich erinnere mich an mein kindliches Entsetzen, als sich zeigte, dass Erwachsene Dummköpfe sein können; viele meiner Patienten haben bis jetzt diese Entdeckung nicht gemacht, deshalb geraten sie auch in prekäre Situationen.

Auch der Arzt versteht nicht, in welcher Rolle er sich befindet: ob er etwas entscheidet oder seine Meinung sagen soll. In der Theorie ist der Bezirksarzt behandelnder Arzt, aber der beschränkt sich im Wesentlichen auf die Ausstellung von Rezepten und Krankenscheinen, trinkt häufig, verachtet seine Arbeit und sich selbst. (Tschechow nennt in seinen Notizbüchern den Kreisarzt einen unaufrichtigen Seminaristen und Byzantiner, was nicht ganz verständlich ist.) Der Bezirksarzt hat sich längst abgewöhnt, Entscheidungen zu fällen (sagt nicht „ja“ und sagt nicht „nein“, schwarz und weiß darf auch nicht sein) und redet mit den Patienten so: „Tut Ihnen das Herz weh, wenn Sie schnell gehen? Aber warum hetzen Sie dann so?“ Merkwürdigerweise kommt so eine Antwort an.

Es fehlt nicht an Krankenhäusern, an Medikamenten, es gibt keine Verhaltensregeln, kein einheitliches System der Einbeziehung wissenschaftlicher Quellen, kein System der Beweise und keinen Bedarf für ein solches System. Natürlich gelingt es mal, jemandem zu helfen, aber das ist dann Zufall. Wichtig ist doch die Verwandlung der Kunst in ein Handwerk – darin besteht der Fortschritt. Was macht man nicht so alles im Land? Vor kurzem hat man in Petersburg einer Frau die Lunge transplantiert – kann man dann sagen, dass bei uns Transplantationen der Lungen vorgenommen werden?

In gewisser Beziehung ist die Situation hoffnungsloser als in Äquatorialafrika; denn wo es nichts gibt, kann man etwas hinschicken: Arznei, Apparate, Ärzte, die leben sich da ein, und es entsteht etwas – während bei uns eine entwickelte Gesetzgebung existiert, die uns immer effektiver vor Veränderungen zum Besseren schützt. Wie lange ein Mensch leben soll, ob man gegen die Krankheit mit allen bekannten Mitteln angehen soll, entscheidet nicht der Mensch, sondern die Obrigkeit (beispielsweise gilt als offizielle Kontraindikation gegen die Hinzuziehung eines neurochirurgischen Teams: Alter über siebzig Jahre), und dann schreien alle: „Worauf achtet der Staat eigentlich!“ Aber der Staat, das sind die Milizionäre, was verstehen die von der Medizin? Sie können sie nicht anders einschätzen als nach der Zahl der Visiten, der Länge des Aufenthalts im Krankenhaus, der Menge der Hightech-Untersuchungen und so weiter. Anders gesagt: vor der Revolution gab es im Gouvernement Tula nur einen Schriftsteller, jetzt sind es dreitausend.

„Wer braucht uns denn?“, fragt eine noch nicht alte Frau, die aufgehört hat, die von mir verordneten harntreibenden Medikamente einzunehmen, und ganz aufgedunsen ist. „Du selbst, deine Familie.“ Sie winkt ab: „In sowjetischer Zeit …“

Das Fehlen von Leuten, die imstande sind, eine Linie durchzuhalten – in der Behandlung der Patienten, im Gespräch, im Selbststudium –, ist nicht nur in der Kreisstadt, sondern auch im regionalen Krankenhaus und in Moskau zu spüren. Vor kurzem waren mein Kollege und ich in den zwei wichtigsten regionalen Krankenhäusern, das eine, das ärmere, gefiel uns eher (die Ärzte arbeiten schwer, sie lesen Fachliteratur, allerdings leider nur auf Russisch), das andere überhaupt nicht. Beide Krankenhäuser sind übrigens judenfrei, was für medizinische Institutionen nicht gut ist (der Untergang der russischen Medizin begann mit dem Ärzteprozess unter Stalin; später kam dann die massenhafte Emigration, der Weggang der aktiven Leute in westliche Pharmafirmen hinzu). Frau Dr. Ljuba, eine Schönheit mit langen Fingernägeln („Wir sind klinische Kardiologen“, das heißt, wir können nichts machen), wartet darauf, dass man ihr in einem Jahr die Katheter-Ablation von Herzrhythmusstörungen beibringt. Ohne es zu wissen, zitiert der Minister Stalin: „Niemand ist bei uns unersetzlich.“ Ich antworte ihm so sanft wie möglich: „Bei uns doch.“ Er hätte sich mal lieber an den Spruch erinnert: „Die Kader entscheiden alles.“ Wie ich nicht lerne, den Mephisto-Walzer zu spielen, selbst wenn man mir einen neuen Steinway kauft, so kommt Ljuba nicht mit den Herzrhythmusstörungen klar, selbst wenn sie sich die Fingernägel abschneidet. Die Obrigkeit versteht das nicht: Wir bilden sie aus, schicken sie nach Moskau und, wenn’s sein muss, auch nach Europa oder Amerika. Doch das bringt nichts, auf Eisschollen blüht kein Lorbeer, niemand wird in Amerika die russische Sprache lernen, um Ljuba dann von den Herzrhythmusstörungen zu erzählen (sie hat „im Institut ein wenig Englisch gehabt“).

Dann fuhren wir über eine verschneite leere Straße, es war beklemmend schön, der Kollege erzählte etwas aus der Genetik, genauer: aus der Molekularbiologie, und ich sah mich um und dachte: Was für Schicksalsschläge erwarten uns? Was für Schicksalsschläge erwarten die schöne betrunkene Frau, die untätig auf der Kreuzung steht? Schwer zu sagen, irgendwelche. Vielleicht kommt sie zur Vernunft, wird nüchtern und kehrt zu ihren Kindern zurück, oder sie trifft einen guten Mann?

DAS GELD. Der Hauptmythos, an den fast alle glauben, ist die angeblich ausschlaggebende Rolle des Geldes. Der Klatsch – Motor des Provinzdenkens – ist einförmig und langweilig und kreist nur ums Geld. Um meinen Aufenthalt in der Stadt N. kursieren abfällige Gerüchte, die alle mit einer (imaginären) ökonomischen Tätigkeit zusammenhängen. In der Sowjetzeit hätten die Gerüchte anders ausgesehen: Ärger in Moskau, der Wunsch, Experimente an Menschen vorzunehmen, Verbindung mit der Geheimpolizei (diese Anschuldigung ist noch schrecklicher) oder mit dem Ausland, Gier nach Ruhm, familiäres Durcheinander – jetzt interessiert das niemand mehr. Außer Geldgier gibt es Ehrgeiz, es gibt Genuss- und Herrschsucht, aber diese Laster sind vergessen. Das Hauptgerücht: Die Moskauer haben das Krankenhaus gekauft, bald wird alles Geld kosten. Egal, wie leicht die den Menschen entgegengestreckte Hand ist, sie meinen immer, die Hand sucht ihre Tasche.

Besonders bei den Männern hat die Idee des Geldes eine verheerende Wirkung. Mit Geld geht alles: sich selbst heilen, ein Kind, die Mutter heilen. Das führt zu viel stiller Verzweiflung. Unausgesprochen ist es der Grund für den Tod – zum Beispiel: Die Mutter ist gestorben, es war kein Geld für die Behandlung da. Die Verzweiflung wird angeheizt durch den Fernsehwerbespruch „Toyota: fahr deinen Traum“. Und du, Niete, kannst nicht verdienen oder schlimmstenfalls stehlen (um die Mutter zu kurieren, kann man auch stehlen). Echte Männer fahren ihren Traum, „Tefal“ denkt immer an sie, um ihre Zähne kümmert sich „Dirol mit Xylit und Carbanida“ (apropos: Carbanida ist auf Deutsch Harnstoff, nichts Besonderes). Natürlich braucht man Geld, für vieles reicht es nicht, aber das Hauptunglück ist ein anderes, nicht das Geldproblem.

DIE LEERE. Olja M. kam ins Krankenhaus wegen einer Vergiftung mit Essigessenz, sie hatte sich die Speiseröhre verätzt. (Im Herbst hatte sich das Krankenhaus in eine Art „Angleterre“ verwandelt: Einer hatte sich direkt im Zimmer aufgehängt, ein anderer sprang aus dem Fenster, eine Dritte versuchte zweimal, sich aufzuhängen – alles in zwei Monaten). Zuvor hatte Olja schon einmal versucht, sich die Venen aufzuschneiden. Sie ist achtundzwanzig, sieht aus wie fünfzehn und arbeitet in einer Kantine als Putzfrau. Aufgewachsen ist sie im Waisenhaus in Ljudinowo, Region Kaluga. Sie wohnt in einer Zweizimmerwohnung mit ihrem Mann, der trinkt, ihrem Schwiegervater, der trinkt, einer blitzsauberen siebenjährigen Tochter (die kam mit einer Schleife im Haar die Mutter besuchen, davor hatte sie ihren ersten Schultag) und der Schwiegermutter, die offensichtlich an der Enkelin hängt. Ich versuchte, mit ihnen zu reden, aber es kam wenig dabei heraus. Ich befahl dem trinkenden Mann, ihr ihren Pass zurückzugeben und verschloss ihn im Safe. Das war meine einzige sinnvolle Handlung. Ich schlug vor umzuziehen (wohin, wusste ich auch nicht, aber ich hätte mir etwas einfallen lassen) – sie will nicht. Liegt da und langweilt sich, liest nichts, obwohl sie sagt, sie könne lesen. Ich habe ihr das Evangelium geschenkt – sie hat es zurückgegeben (vermutlich hat sie schon nach dem ersten Wort – „der Stammbaum …“ aufgehört). Ich habe ihr ein Gespräch mit Vater K. vermittelt – einem vortrefflichen Geistlichen, er kam zu mir zur Behandlung aus Moskau – zwecklos, nur er redete, aber Olja weinte wenigstens. Wir sammelten Kleider für sie, dann erschien von irgendwoher ein neuer Mann, sie will mit ihm leben, bei der Entlassung ist sie fröhlich.