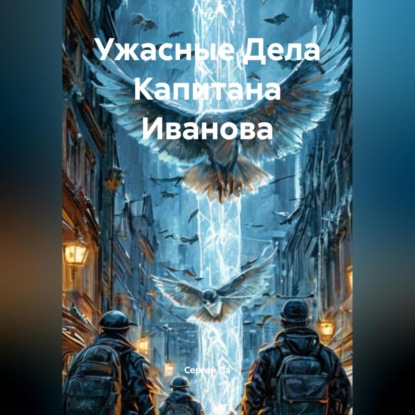

Добрые дела доктора Иванова. 2 глава

черновик

2 глава книги.

Петербург, 2025. Молодой врач Иван Иванов — поле битвы. Агенты Небесной канцелярии в деле. Одни (ангелы) осторожно вплетают надежду: Их оружие — триггеры осознания. Их цель - дать Иванову шанс. Другие (демоны) атакуют комфортом, страхом, унынием и абсурдным злом. Их цель — добить Ивана. Превратить его душу в пустоту.

Чья возьмет?

Сможет ли "искорка надежды", пересилить "тьму отчаяния"?!

А в это время доктор Иванов просто живет и делает добрые дела.

"Добрые дела доктора Иванова" — повесть об очень личной битве за свет, в аду общих будней.

"Добрые дела доктора Иванова" — это о выгорании, о надежде, о воскрешении "из душевного мрака", о мудрости "малых" шагов.