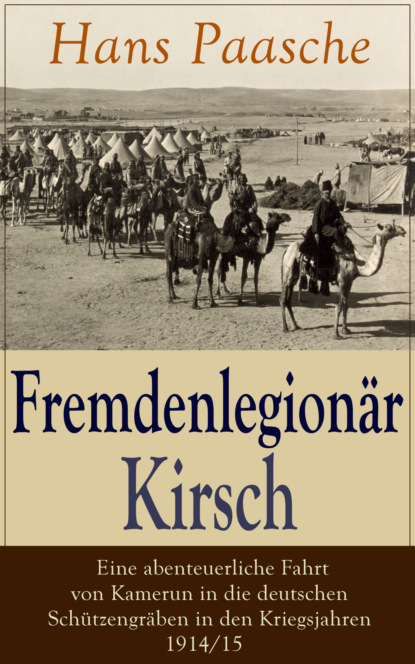

Fremdenlegionär Kirsch - Eine abenteuerliche Fahrt von Kamerun in die deutschen Schützengräben in den Kriegsjahren 1914/15

- -

- 100%

- +

Zum Verständnis der Vorgänge an Bord der »Marina«. Der Dampfer nach einer Handzeichnung, die Kirsch aus dem Gedächtnis anfertigte.

Der Erste Maschinist war unten und bemühte sich gerade um ein Maschinenlager, das warm gelaufen war.

Wir fragten nach der Kommandobrücke hinauf, wie es dem Ersten Offizier gehe, und erfuhren, daß er wieder bei Besinnung sei.

Die Schwarzen, die uns jetzt in wilder Wut nachstellten, klopften und hämmerten gegen die Tür des Maschinenraumes.

Von oben kam durch das Sprachrohr die Anfrage: »Könnt ihr's unten aushalten?« Unsere Antwort war: »Jawohl, wir werden's schon machen.«

Bis auf den Maschinenraum und die obere Brücke wurde das Schiff jetzt von den Negern beherrscht. Die Meuterer versuchten, durch die Windschächte und durch kleine vergitterte Fenster, die über dem Kessel lagen, Flaschen und andere Gegenstände herunter zu werfen. Wir hörten einen wüsten Lärm an Deck. Schüsse fielen, lautes Geheul erhob sich. Was sich ereignete, erfuhren wir erst später durch das Sprachrohr.

Zur oberen Brücke führte eine Treppe, die mit zwei Bolzen befestigt war. Der eine Bolzen war los. Die Neger machten einen neuen Versuch, die Brücke zu besetzen. Als aber die ersten die Treppe erreichten, schoß der Erste Offizier, und der Kapitän, dem es an schnellem Entschluß nie fehlte, nahm eine schwere Handspake, setzte sie unter den oberen Rand der Treppe und brachte die Treppe zum Kanten, so daß sie sich um den festen Bolzen drehte, bis der Bolzen brach und die ganze Treppe über Bord fiel. Sie riß zwei Neger mit, und das brachte die erregte Menge noch mehr in Wut. Die Brücke wurde jetzt wie eine Festung verteidigt.

Auf der Brücke waren genug Eßvorräte: Kartoffeln, Reis und große Bündel Bananen. Wir unten in der Maschine mußten uns mit einem Sack Reis begnügen, den die schwarzen Heizer in dem Schraubentunnel versteckt hatten.

An Waschen war nicht zu denken. Schlafen mußten wir in dieser Nacht nacheinander im Schraubentunnel. Der Aufenthalt im Maschinenraum ermüdete uns sehr. Die Luft war schlecht und wurde nicht erneuert, weil die Köpfe der Windfänger nicht in den Wind gedreht werden konnten.

Die Trunkenheit der Eingeborenen legte sich auch am folgenden Tage nicht, und auf einmal in der Frühe hörten wir an der Steuerbordtür ein Geräusch. Die Neger versuchten die Tür mit einer Eisenstange aufzubrechen.

Was tun?

Der Zweite Maschinist löste die Spannung. Er nahm eine Handvoll Baumwolle, ergriff damit das kupferne Wasserablaßrohr, das von dem Wasserstandsglas des Dampfkessels an Steuerbordseite zur Bilge führte, und drehte es so nach oben um, daß ein Ende des Rohres durch das Gitter zur Tür zeigte. An den Dampfhahn band er eine Schnur, deren Ende er in der Hand behielt.

Ich hatte gerade Wache und bediente die Maschine am Führerstand. Das Brechen an der Tür dauerte fort, und mit einem Mal sprang die Tür auf. Mehrere Neger standen da. Sie stutzten einen Augenblick und sahen die wenigen Menschen in der Maschine. Dann wurden sie von hinten durch die Tür gedrängt. Da riß Brun den Dampfhahn auf, und ein zischender Dampfstrahl von zehn Einheiten Druck fuhr den Eindringenden entgegen.

Dieser Querschnitt durch den Dampfer erläutert, wie sich die Weißen gegen die meuternden Neger verteidigten. Nach einer flüchtigen Handzeichnung von Kirsch.

Es entstand ein Höllenlärm. In einem Augenblick war der Raum mit heißem Dampf erfüllt. Ich hatte das Gefühl, als ob ich selbst verbrannt sei. – Dann hörte das Zischen auf, und ich erkannte durch die Dampfwolken Brun, den Zweiten Maschinisten. Er hatte sich einen Sack über den Kopf gestülpt, war auf den Hahn zugesprungen und hatte ihn geschlossen. Man hörte Wimmern, Stöhnen und Ächzen, und als der Dampf sich verzog, sahen wir auf dem Gitter die verbrühten Leiber dreier toter Neger liegen. Sie sahen entsetzlich aus. Wir selbst hatten leichte Brandblasen im Gesicht. Der Dampfstrahl hatte sich an der Schwelle der Tür gestoßen, war dort abgelenkt worden und war in den Maschinenraum zurückgeschlagen. Die Schwarzen hatten im ersten Schrecken den ganzen Gang geräumt. Wir machten uns die Lage schnell zunutze, warfen die verbrühten Leichname über die Schwelle und banden die Tür, deren Schloß gesprengt war, mit Draht zu. Dann meldeten wir, was geschehen war, nach der Brücke.

Der Kapitän hatte den schrecklichen Lärm gehört und den Dampf aus den Öffnungen des Maschinenraumes strömen sehen, ohne zu wissen, was sich unten ereignete.

Die Neger waren über die furchtbare Wirkung des Dampfes aufs höchste erschrocken und mieden das Mittelschiff; sie bedrohten den Kapitän und schrien ihn fortwährend an, er solle sie an Land setzen. Der Kapitän sagte uns zur Maschine herunter, die Lage sei gefährlich, und er habe die Absicht, nachzugeben und auf die Küste zuzuhalten.

Wir waren darüber recht froh, weil auch unsere Lage auf die Dauer unerträglich war.

So steuerte der Kapitän nach Norden auf die Küste zu. Gegen Abend kam ein starker Nebel, und da der genaue Schiffsort nicht bekannt war, mußte der Kapitän die ganze Nacht kreuzen, um sich der Küste nicht zu sehr zu nähern. Erst am Vormittag zerriß der Nebel, und die Küste mit einem großen Negerdorf tauchte auf. Wir konnten es an dem Freudengeheul, das sich an Deck erhob, merken, daß Land zu sehen sei. » We want go for shore!« (wir wollen an Land) riefen die Neger dem Kapitän zu.

Es kam der Befehl: »Stopp«. Wir Maschinisten konnten von der Tür aus bemerken, daß die Schwarzen die Boote zu Wasser ließen. Die Europäer blieben noch immer auf ihrer Festung auf der Brücke und sahen zu, wie sich die Neger um die Boote stritten. Eins der Boote schlug um, wurde aber wieder flott gemacht.

Den Anker konnte der Kapitän nicht werfen, weil die Besatzung des Schiffes nicht an das Ankergeschirr hinangelangen konnte. So trieb denn das Schiff. Allmählich gab es Raum an Deck. Obwohl die Neger nur daran dachten, an Land zu kommen, fanden sich doch immer einige, die die Boote wieder zurückruderten, weil sie noch Angehörige vermißten, und wenn sie dann wieder anlegten, hatten sich wieder andere ins Boot gedrängt, die Angehörige zurückließen. Nur so war es zu erklären, daß die Boote fortwährend zurückkehrten.

Als einige hundert Neger von Bord gegangen waren, wagten wir es, den Maschinenraum gut bewaffnet zu verlassen. Der findige Zweite Maschinist hatte zu dem Zweck eine Schleuse, eine Feuerschürstange, glühend gemacht und stürmte vor uns her, in die Schwarzen hinein. Als unsere schwarzen Matrosen das von der Back aus sahen, kamen sie von der anderen Seite. Wir merkten, daß die kräftigsten Neger das Schiff schon verlassen hatten. Die noch an Bord waren, sahen traurig aus. Die armen Menschen hatten in den Tagen der Seefahrt durch Hunger, Kälte und Seekrankheit und durch die Gewalttätigkeiten der Trunkenbolde schwer gelitten. Sie waren freilich noch immer in großer Übermacht und hätten uns leicht überwältigen können. Als sie uns aber gut bewaffnet anstürmen sahen, warfen sie sich auf die Knie und baten um Schonung. Sie hatten wohl auch Furcht vor den Wirkungen der Waffen, die uns Maschinisten zur Verfügung standen. Jetzt hatten wir Weißen das Schiff wieder ganz in der Gewalt.

Der Kapitän rief: »Wir müssen sehen, daß wir schnell wegkommen, auch ohne die Boote.« Er ließ die Maschinen angehen.

Ich war wieder auf meinem Posten in der Maschine, als ich mit Schrecken fühlte, daß das Schiff in seiner Fahrt sanft aufgehalten wurde. Zugleich kam auch schon der Befehl: »Stopp«. Das Schiff war auf eine Untiefe aufgelaufen. Beim Loten der Wassertiefe stellte sich heraus, daß das Schiff nur vorne fest war, und wir hofften mit der Flut wieder frei zu kommen. Vorläufig aber mußten wir bleiben, wo wir waren, und konnten deshalb beobachten, was an Land geschah. Unsere Fahrgäste plünderten das Dorf und steckten die Hütten in Brand. Wir sahen den Feuerschein noch in der Nacht, während wir auf die Flut warteten, die uns von der Bank abheben sollte. An Schlaf konnten wir auch in dieser Nacht kaum denken. Gegen Morgen, als wir gerade dabei waren, Kohlen nach achtern zu bringen und alle Menschen nach hinten zu schicken, damit das Vorschiff entlastet würde, sahen wir in der Ferne ein Schiff, das näher kam und als englisches Kriegsschiff erkannt wurde.

Wir waren von der Seenot, dem Wachen und den Sorgen der letzten Tage so teilnahmlos geworden, daß wir vorerst nur Freude darüber empfanden, überhaupt menschliche Hilfe in der Nähe zu sehen, und nicht an die Gefangennahme dachten, die uns bevorstand.

Das Kriegsschiff kam auf vierhundert Meter heran und feuerte einen blinden Schuß. Dann ließ es ein Dampfboot zu Wasser und ein Rettungsboot, das mit Matrosen voll besetzt war. Die Boote fuhren einmal um unser Schiff und kamen dann heran. Ein englischer Seeoffizier rief herauf, wir sollten eine Vorleine und ein Seefallreep hinuntergeben. Die Schwarzen erwarteten den Befehl des Kapitäns nicht, sondern folgten der Aufforderung des Offiziers.

» Where is the captain?« (Wo ist der Kapitän) rief der Offizier, während er das Deck betrat. Der Kapitän antwortete nicht. Nichts konnte uns nach den Entbehrungen der letzten Tage schrecken.

»Alle Europäer aufs Vordeck!« befahl der Offizier, der mit mehreren Matrosen das Schiff betrat. Zu gleicher Zeit aber plumpste auf der anderen Seite des Schiffes eine schwere Kassette über Bord.

Ich stand am Niedergang zur Maschine und wollte die Treppe hinunter, um meinen Tropenhelm zu holen. Da sah ich, wie der Zweite Maschinist im Maschinenraum gerade eine Eisenstange zwischen die Steuerung setzte, um die Maschine unbrauchbar zu machen.

Das aber sah auch der Offizier hinter mir und rief den englischen Matrosen zu: » Bind these fellows«. (Bindet diese Burschen.) So wurden wir beide gefesselt und mit den anderen in die Messe gebracht. Dort aber ließen uns die Matrosen gleich wieder los.

Der Kapitän berichtete dem Offizier über die schrecklichen Vorgänge an Bord. Er war aber von all den Aufregungen so erschöpft, daß er dabei in einen Sessel sank.

Der Engländer war höchst erstaunt über das, was er zu hören bekam, und als er unsere Erschöpfung bemerkte, hatte er Mitleid mit uns und wurde freundlich.

Die Matrosen durchsuchten das Schiff. Wir sahen durch das Fenster, wie sie die deutsche Flagge niederholten und den Union Jack und die Flagge der Goldküste hißten. Da unsere Vorräte von den Schwarzen geplündert und aufgezehrt worden waren, schickte der Offizier das Dampfboot zum Kriegsschiff hinüber und ließ etwas zu essen holen. Englische Matrosen deckten uns den Tisch.

Der Offizier mußte wohl noch die alten afrikanischen Grundsätze vertreten, nach denen die Farbigen jeden Weißen zu achten haben, und ließ einige der Haupträdelsführer gleich festnehmen. Es gab in diesem Falle keinen Unterschied zwischen Deutschen und Engländern, sondern es hieß einfach: »Du Schwein hast dich gegen die Weißen aufgelehnt?« Diese Art des Offiziers erfreute uns, so sehr sie im allgemeinen von einer Überhebung der Weißen zeugen mag.

Unser Fahrgast, der Rechtsanwalt, hatte sich versteckt und wurde von Matrosen gefunden. Der Kapitän gab ihn als Zweiten Offizier aus; als solchen hatte er ihn in die Schiffspapiere eingetragen.

Inzwischen war wieder Hochwasserzeit gekommen, und die Engländer machten das Schiff flott. Maschinisten und Heizer vom Kriegsschiff bedienten die Maschinen, und unsere »Marina« folgte dem Kreuzer in Kiellinie. Wir blieben in der Messe und wurden von englischen Matrosen bewacht.

Nach einigen Stunden kam der Hafenplatz Accra in Sicht. Dort ging das Schiff zu Anker. Beamte der Hafenpolizei kamen an Bord und forderten die Schiffskarten und den Kompaß ein, und gegen Abend kam ein Polizeibeamter mit zehn schwarzen Soldaten, um das Schiff zu bewachen. Die englischen Kriegsschiffmatrosen nahmen freundlich von uns Abschied und verließen das Schiff. Der Kreuzer ging gleich wieder in See.

In englischer Kriegsgefangenschaft an der Goldküste

Während der Nacht blieben wir an Bord und wurden von einem schwarzen Feldwebel und seinen Polizeisoldaten bewacht. Wir erfuhren jetzt, weshalb uns der Kreuzer so schnell gefunden hatte: Der Ort, den unsere Neger geplündert hatten, war ein Dorf in der Nähe von Pram-Pram. Von dort waren die überfallenen Eingeborenen nach Accra geeilt und hatten gemeldet, ein deutsches Schiff habe einen Angriff auf die Küste gemacht. Darauf war der Kreuzer ausgelaufen und hatte sich uns mit aller Vorsicht genähert.

Ich schlief die Nacht auf den Polsterbänken der Messe.

Als ich am Morgen erwachte, sah ich unsere schwarzen Wächter todkrank an Deck liegen. Sie hatten ihre Waffen beiseite gestellt und sahen im Gesicht aschgrau aus. Die unruhigen Bewegungen des Schiffes, das auf der Dünung schaukelte, hatte ihnen alle Kraft genommen.

Ich dachte sofort: Wir überwältigen die Wächter und gehen in See, auch ohne Kompaß! Als ich Brun in der Messe begegnete, platzte der gleich mit demselben Gedanken heraus, und wir stahlen uns zum Kapitän hinauf, um den Plan mit ihm zu besprechen. Bei dem Kapitän saß der weiße Beamte, der ebenfalls seekrank war.

Während wir überlegten, kamen schon Boote von Land, und wir konnten nichts unternehmen.

Gegen Abend wurden wir in der Dunkelheit an Land gesetzt. Die eingeborenen Ruderer ruderten das Brandungsboot mit ihren kurzen Paddeln auf die laute Brandung zu.

Aufregend war die Fahrt um die Mole herum. Die Neger fachten ihre Kraft aufs höchste an und sangen immer lauter. Man merkte, daß die geschickten und kräftigen Männer sich der Gefahr wohl bewußt waren. Die Dünung warf das Boot hoch und bespritzte uns mit Wasser. Dann glitt das Boot in ruhiges Fahrwasser, und wir stiegen an Land.

Es ist mir immer als eins der größten Wunder der Westküste Afrikas erschienen, daß die Neger, die hier wohnen, den Mut gehabt haben, ihre schwachen Menschenkräfte an diese gewaltige Brandung zu wagen. Wer zum erstenmal sieht, wie die Dünung des Ozeans auf die Küste losstürmt und wie sich Woge auf Woge bricht, der sagt wohl: Unmöglich! Unmöglich kann hier je ein Verkehr entstehen; nie werden Menschen diese Naturkraft überwinden. Und dann kamen nackte Neger in einfachen Holzbooten und zeigen, daß der Mensch sogar dieser Gefahr ihre Schwächen abgelauscht hat: Auf soundsoviele hohe Brecher folgt ein schwächerer, folgt eine kurze Spanne Zeit, in der vereinte Kräfte starker Menschen hinreichen, den Strand zu erreichen, ohne Schiffbruch zu erleiden. Der Ozean, der gewaltige Riese ist überlistet. Freilich, nicht immer glückt es. Und in unserer Zeit hat die eindringende europäische Betriebsamkeit neben vielem anderen auch dieses Wunder der Menschenkraft schon zerstört. Der Schnaps hat die Völker der Küste so entkräftet, daß sie die Männer, die zu solcher Leistung befähigt sind, kaum noch aufbringen können.

Wir wurden in das Haus einer österreichischen Handelsgesellschaft gebracht, wo wir zu Abend essen durften. Die Herren des Hauses Jäckel & Co, die auf ihr Ehrenwort bisher auf freiem Fuß geblieben waren, empfingen uns sehr herzlich. Zwei Engländer aßen mit uns.

Spät am Abend wurden wir in das Krankenhaus gebracht, wo wir übernachten sollten. Als wir vor unseren Zimmern saßen, gingen zwei »Nurses«, »barmherzige« Schwestern auf dem Gang. Wir sagten höflich »Guten Abend«. Die törichten Geschöpfe aber sahen verächtlich an uns vorbei.

Brun, der schon vorher eine englische Zeitung erwischt gehabt und gesehen hatte, daß darin alles, was deutsch war, in blödester Einseitigkeit verächtlich gemacht wurde, sagte: »Seht ihr, das sind die Richtigen, so sieht der Pöbel aus, der dazu da ist, den Lügen der englischen Presse zu glauben. Herrschaften, ist das ekelhaft an diesem Kriege!«

Wir fühlten es alle: Jetzt galten Menschen untereinander nichts mehr und der Völkerhaß brachte in einfältigen Köpfen abstoßende Wirkungen hervor.

Am Nachmittag erschien ein englischer Polizeibeamter und forderte uns auf, mitzukommen. Unser Weg führte durch die Negerstadt zu einzeln stehenden schlichten Gebäuden, die mit Mauern umgeben waren. Es war die Handwerkerschule für Schwarze.

In einem Raum mit kahlen Wänden und Zementboden, mit Feldbetten und Bänken wurden wir untergebracht. Der Raum hatte viele Fenster und Türen, und wir sprachen deshalb nur von unserem »luftigen Gefängnis«. Als Nebengebäude war da eine Küche.

Die Engländer ließen uns unsere schwarzen Diener. Auch ich behielt meinen »Freitag«. Diesen Neger hatte ich in Lagos unmittelbar aus der Wildnis bekommen. Alles Europäische war ihm damals fremd gewesen, und er hatte, als er zu mir kam, noch nicht einmal mit Gabeln essen sehen. Mit viel Geduld hatte ich ihn dann für mich erzogen, und er war ein vorzüglicher Diener geworden. Wenn ich an ihn denke, fällt mir eine kostbare Geschichte ein:

In Lagos hatte ich im Wörmannhaus ein Fach für meine Postsachen. Als ich einmal dorthin fuhr und meinen Diener mitnahm, ging ich an die Wand und drehte das elektrische Licht an. Da hörte ich einen Schrei hinter mir und sah, als ich mich umdrehte, meinen Freitag aus der Tür verschwinden. Ich mußte meine Pakete allein nach Hause schleppen. Am nächsten Morgen sagte mir Freitag als Entschuldigung: » Massa, i fear too much dem light«. (Ich fürchte mich so vor dem Licht.)

In einem Nebenraum unseres luftigen Gefängnisses stand ein Bücherschrank mit englischen Büchern und Schriften. Da hing auch eine Karte der englischen Kolonie und des benachbarten Togo und daneben eine Weltkarte. Der Polizeibeamte, der uns oft besuchte, belehrte uns gerne über den Untergang Deutschlands, er zeigte auf die Landkarte und sagte: »Sehen Sie, jetzt wird das alles englisch, es ist jammervoll, was aus Deutschland wird! Von beiden Seiten wird Deutschland erdrückt, sehen Sie: hier Frankreich, hier Rußland«, dabei machte er Handbewegungen in der Richtung auf Berlin. Wir nahmen diese politisch-geographischen Belehrungen schweigend hin.

Die Deutschen der Stadt waren noch auf freiem Fuß. Sie mußten nur zu bestimmter Zeit zu Hause sein und durften nicht in das Eingeborenenviertel hineingehen. Jeden Morgen und Abend mußten sie sich auf dem Usher-Fort melden.

Accra war eine alte Ansiedlung der Portugiesen. Das Fort bestand aus einer großen Mauer mit Schießscharten und einem festen Gebäude, in dem die Schreibstuben des obersten Polizeibeamten waren. Die übrigen Räume waren zu Kasernen umgebaut. Die ganze Stadt war eine Art Befestigung.

In den ersten Tagen durften wir uns frei bewegen und den Einladungen der Deutschen Folge leisten. Mehrmals war ich Gast der Baseler Mission.

An Straßenecken hatte die Regierung in Englisch und in Negersprache Anschläge angebracht, auf denen zu lesen stand: »Im Namen Seiner Majestät des Königs von Großbritannien. Der Kaiser von Deutschland, ein mächtiger Mann, hat sich seit langen Jahren vorbereitet, um dem Häuptling von Frankreich Krieg zu bringen. Dabei hat er mordend und plündernd ein kleines Land überfallen, dessen Häuptling mit dem König von England befreundet ist. Deshalb mußten die Engländer gegen die Deutschen in den Krieg ziehen. Diese Deutschen sind ein sehr gefährliches und kriegerisches Volk und sind zu fürchten, weil sie viele Soldaten haben. England fordert alle Kidda auf, zu helfen, diesen Feind zu vernichten. Alles, was die Deutschen des Nachbarlandes Togo Schlechtes anrichten können, muß gemeldet werden. Es sind nun auch einige Deutsche in unserem Lande. Die kann man nicht verantwortlich machen für die Schandtaten des Kaisers, und sie müssen geschont werden. Wenn aber Schlechtes von ihrer Seite geschieht, muß auch gegen sie Gewalt angewendet werden.« Brun stand mit mir vor einem solchen Anschlag und schimpfte mordsmäßig über die Tonart.

Die deutschen Handelshäuser waren geschlossen und der Besitz zum Teil beschlagnahmt worden. Als wir vor dem Hause einer französischen Gesellschaft vorbeikamen und die Franzosen hämisch lachend an der Tür standen, hatte Brun große Lust, eine Keilerei anzufangen. Die schwarzen Angestellten machten mit der Hand Zeichen, die bedeuteten, den Deutschen werde der Hals abgeschnitten, und eines Tages wurden wir von dem Negerpöbel gar mit Schmutz beworfen. Deshalb mußten die Spaziergänge leider unterbleiben. Der Negermob war gegen Deutschland aufgehetzt worden und hielt an diesem Haß mit der ganzen Borniertheit ungebildeter Menschen fest.

Als wir uns von den Anstrengungen der Seefahrt erholt hatten, begannen wir unsere Lage zu überdenken und uns zu fragen, ob ein Entkommen aus der Gefangenschaft möglich sei. Ich hatte den festen Entschluß, in dieser Gefangenschaft nicht das Ende des Krieges abzuwarten, sondern irgendeinen noch so verwegenen Ausweg zu suchen. Fürs erste aber kam es darauf an, Kenntnisse zu sammeln und alle Möglichkeiten der Flucht zu überdenken.

Eines Tages gab es eine Überraschung. Wir bekamen Zuwachs: Deutsche Gefangene aus Togo. In jämmerlicher Verfassung, zum Teil ohne Hosen, mit zerrissenen Kleidern, mit langen Bärten kamen sie an. Einige trugen Schutztruppenmützen mit der Kokarde. Sie waren bei einem Ausfall aus dem belagerten Kamina gefangengenommen worden. Unter ihnen befand sich ein Bezirksamtmann, ein Ingenieur und viele andere bekannte Afrikaner. Ihr oberster Führer war gefallen.

Sie wurden in den Nebenraum gebracht und erhielten von den Engländern neue Kleider. Ich machte mich gleich an unsere Landsleute hinan und ließ mir viel von den Zuständen in Togo erzählen. Der Ingenieur erzählte begeistert von seiner Arbeit und glaubte, daß der Norden der Kolonie sich gegen die Engländer und Franzosen halten werde.

Als ich den trefflichen Mann öfter ausfragte, hörten auch andere zu, und es bildete sich unter den Gefangenen ein kleiner Kreis, in dem allerlei koloniale und soziale Fragen besprochen wurden. Die geistige Führung hatte hier der Ingenieur, nicht nur wegen seiner großen Allgemeinbildung, sondern auch vor allem weil er es verstand, seine Zuhörer für einen Gedanken zu erwärmen, der mir und den meisten ganz neu war. Er sagte, nach dem Kriege könnte in Afrika noch manches besser gemacht werden als bisher. Ein gutes Vorbild sei in der britischen Kolonie Nigeria gegeben, und das müsse jedem Afrikaner zu denken geben. Dort sei ein Gesetz geschaffen worden, das jeden Handel mit dem Grund und Boden verbiete; die Folge davon sei, daß die Eingeborenen eine feste Heimat und Arbeitsstätte hätten, gesund und arbeitswillig blieben. Die Kolonialfrage sei eine Bodenfrage. Natürlich erhoben sich unter uns Stimmen, die allerlei einwendeten. Man sagte, der Ingenieur habe einen Bodenfimmel. Der Mann aber wußte in der Frage so gut Bescheid und kannte so nahe Beziehungen der Frage zu allen anderen Gebieten des menschlichen Lebens, daß aller Spott verstummte und mancher den Entschluß faßte, sich mehr um diese Dinge zu kümmern. Uns Deutschen wußte der Ingenieur die Frage noch besonders schmackhaft zu machen, indem er sagte, das Verdienst, eine weitschauende Bodenpolitik zum ersten Male in die Tat umgesetzt zu haben, habe die deutsche Marine; sie habe in Kiautschou den Boden gleich nach der Erwerbung des Landes unter ein Recht gestellt, das jeden Mißbrauch ausschloß. Von dieser Kulturtat werde die Welt wissen, auch wenn die Kolonie vielleicht nicht deutsch bleiben sollte.

Nach einigen Tagen wurden wir auffallend schroffer angefaßt als zuerst. Offenbar wurde der Haß gegen die Deutschen in England heftig gesteigert.

Lebensmittel bekamen wir geliefert. Bananen, Jams, Konserven, Ziegenfleisch, Tabak und Zigaretten, und in der ersten Zeit auch Whisky. Mitunter auch Fische. Wir ließen sie braten; sie schmeckten aber nicht gut. Da halfen wir uns mit einer kleinen Fischräucherei. Der Erste Offizier, der ja aus einem Fischerort an der Nordsee stammte, wußte aus einer einfachen Tonne eine Einrichtung zu machen, mit der wir die frischen Fische räucherten. Die Fische wurden aufgeschnitten, gesalzen, einige Stunden luftig aufgehängt und dann starkem Rauch ausgesetzt. Die Engländer bewunderten unsere Räucherkunst.

Als uns die Zeit lang wurde, machten wir uns aus Pappdeckeln ein Schachspiel und schnitzten aus einem Besenstiel Puppen dazu. In dem Bücherschrank fand ich manches, was meine Kenntnisse bereicherte. Besonders ein Buch »Walden« von dem Amerikaner Henry David Thoreau, trug dazu bei, mir die Zeit zu kürzen, mir Hoffnung und Kraft zu geben. Der Ingenieur hatte ein anderes Buch beschlagnahmt. Es hieß: » Progress and Poverty« (Fortschritt und Armut) und war ebenfalls von einem Amerikaner verfaßt, von Henry George. In diesem Buch fand der Ingenieur offenbar die besten Bestätigungen für seine Ansichten und las mir oft ganze Sätze mit Begeisterung vor.