La caída de Tenochtitlan y la posconquista ambiental de la cuenca y ciudad de México

- -

- 100%

- +

La caída de

Tenochtitlan y la

posconquista ambiental

de la cuenca

y ciudad de México

Contenido

México 500 Presentación

Introducción

El paisaje de la cuenca de México y Tenochtitlan

La cuenca, la ciudad de México, el paisaje y el ambiente reconquistados

El régimen independiente y la prolongación colonizadora del ambiente

El desagüe de la ciudad

La ciencia y la política del desagüe del valle de México

La ciudad monstruo

Bibliografía

Aviso legal

Colección México 500

Contraportada

No debemos excluir a las ciudades de nuestra comprensión del medio ambiente, del mundo material

y de las interacciones humanas con ese mundo.

Desde un punto de vista histórico, las ciudades son el corazón de gran parte de la acción humana: escenario

y lugares para el desarrollo económico, la política, la cultura y más. Las ciudades proporcionan un mirador, un lugar para mirar desde y hacia el transcurso del tiempo y a través del mundo. Los límites de la historia ambiental urbana, por lo tanto, no son tanto límites de lugar como límites de perspectiva.

Martin Melosi

No, la Ciudad de México no empieza en

Palacio Nacional ni acaba en la calzada de la Reforma. Yo doy a ustedes mi palabra de que la ciudad es mucho mayor. Es una gran tortuga que extiende hacia sus cuatro puntos cardinales sus patas dislocadas.

Manuel Gutiérrez Nájera

En el marco de la agenda conmemorativa de la Universidad Nacional Autónoma de México en ocasión de los 500 años de la caída de México-Tenochtitlan y la fundación de la ciudad de México, la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial y el Instituto de Investigaciones Históricas unen sus esfuerzos editoriales y académicos para crear la colección México 500.

La caída de Tenochtitlan en 1521 detonó procesos que transformaron profundamente el mundo. Tanto las sociedades mesoamericanas y andinas como las mediterráneas, es decir, europeas y africanas, y aun las subsaharianas y asiáticas, se vieron inmersas en una larga e inexorable historia de integración. Una vez superadas las lecturas nacionalistas que colmaron los relatos oficiales, las leyendas negras y doradas de los siglos XIX y XX, resulta necesario y pertinente difundir los problemas, enfoques y perspectivas de investigación que en las décadas recientes se han producido sobre aquellos acontecimientos, reconociendo la complejidad de sus contextos, la diversidad de sus actores y las escalas de sus repercusiones.

La colección México 500 tiene por objetivo aprovechar la conmemoración para difundir entre un amplio público lector los nuevos conocimientos sobre el tema que se producen en nuestra Universidad. Tanto en las aulas del bachillerato y de las licenciaturas como en los hogares y espacios de sociabilidad, donde estudian y residen los universitarios, sus familias y personas cercanas, se abre un campo de transformación de los significados sobre el pasado al que se deben las cotidianas labores de investigadores, docentes y comunicadores de la historia.

El compromiso con esa invaluable audiencia activa y demandante resulta ineludible y estimulante. Por ello, las autoras y autores de los títulos de la colección, integrantes de la planta académica universitaria, ofrecen desde sus diversas perspectivas y enfoques, nuevas miradas comprensivas y explicativas sobre el significado histórico de lo acontecido en el valle de Anáhuac en 1521. Así, los contextos ibérico y mesoamericano son retomados junto a las preguntas por la diversidad de personas involucradas en aquella guerra y sus alcances globales, el papel de sus palabras y acciones, la centralidad de las mujeres, las consecuencias ambientales y sociales, la importancia de la industria naval y el mar en aquellos mundos lacustres, la introducción de la esclavitud occidental, la transformación urbana, el impacto de la cultura impresa, la memoria escrita, estética y política de aquellos hechos, por mencionar algunas de las temáticas incluidas en México 500.

En las actuales circunstancias de emergencia sanitaria y distanciamiento social, nuestra principal preocupación es fomentar en el alumnado la lectura y la reflexión autónomas que coadyuven a su formación, con base en herramientas accesibles, fundadas en la investigación científica y humanística universitaria. Por ello, nuestra intención es poner a disposición del lector un conjunto de títulos que, al abordar con preguntas nuevas un tema central de la historia nacional, problematice el significado unitario y tradicional que se le ha atribuido y propicie la curiosidad por nuevas posibilidades de interpretación y cada vez más amplios horizontes de indagación.

Instituto de Investigaciones Históricas

Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

Introducción

Grandes problemáticas y conflictos sociales han derivado de un sinnúmero de condiciones históricamente asociadas a la Ciudad de México. La desigualdad, segregación, criminalidad, pobreza, locura, migración, enfermedades y epidemias, violencia de todo género, discriminación, explosión demográfica, desempleo, inmigración, contaminación, suburbanización, gentrificación, terremotos, inundaciones, sequías, guerras, crímenes, protestas, revueltas, etcétera, han llevado a diversos especialistas de las ciencias sociales y las humanidades a elaborar relatos y análisis puntuales sobre actores, acontecimientos, prácticas, discursos y procesos para explicar las dinámicas urbanas del presente.

Los especialistas se han apoyado en los estudios del pasado urbano, aunque su propósito no sea escribir propiamente la historia de la ciudad. De hecho, ninguna crónica o disciplina científica logra por sí sola abarcar la complejidad de la ciudad y de su historia. Esta tarea requiere de un análisis multidisciplinario para articular los aportes de estudios especializados y ofrecer un relato comprensivo y explicativo de cómo el ser humano produce a la ciudad y, a la vez, de cómo ésta lo produce a él. Un análisis y una narrativa de esta naturaleza son los que ofrece la historia urbana.

Dentro de la multidisciplinariedad y pluralidad temática con que la historia urbana descifra a la ciudad y al proceso de urbanización que es consustancial a ella, resulta primordial estudiar la relación histórica de las ciudades —ambiente construido— con el medio físico —ambiente natural— y el rol histórico de esta relación en el cambio socioambiental tanto local como regional, nacional, internacional y global.

El principio que guía el interés de la historia ambiental en el pasado urbano es la idea de la unidad histórica entre el ser humano y sus ambientes natural y construido, la cual coloca al género humano y a la naturaleza en una interrelación mutuamente condicionante que se proyecta y materializa en su ambiente social y material, e imprime también su huella ecológica en el mundo natural.

Históricamente, la ciudad ha sido quizá el mejor ambiente y sistema que la especie humana ha construido para sustentar su vida individual y colectiva, y lo ha logrado en estrecha asociación con la naturaleza, tal como lo hacen otras criaturas, pero también en contra de ella, pues ha venido socavando sistemas de ésta que sustentan y comprometen su vida y su existencia misma como especie.

Paul R. Ehrlich ha demostrado que la comprensión del proceso evolutivo de nuestros sistemas de percepción puede aclarar parte de nuestras dificultades para enfrentar la emergencia ambiental que vivimos hoy como especie. En la misma perspectiva y propósito, la historia urbana ambiental nos proporciona un marco comprensivo —útil para la acción y la promoción del cambio— del complejo proceso histórico de producción del ambiente construido, a partir del cual puede reconocerse que nuestra percepción e interacción con el ambiente natural ha sido también una construcción social y cultural mediada por ideas, prejuicios, intereses, experiencias y conocimientos a lo largo del tiempo.

De ahí que para comprender el sentido y significación sociocultural de la ciudad, junto con los procesos de producción de la materialidad urbana, debemos estudiar las prácticas, representaciones, ideas, intereses, fines, instituciones, prejuicios, valores y normas que han mediado y median nuestra percepción y acción sobre la naturaleza.

En este sentido, la historia urbana ambiental puede ayudar a reconocer la operatividad y las contradicciones históricas de las relaciones entre la actividad humana y la agencia de la naturaleza en la producción del ambiente urbano y, a partir de ello, generar acciones individuales y colectivas que recuperen lo positivo de la vida urbana y de su relación con la naturaleza.

La historia de esta relación nos muestra que los humanos han producido su ambiente social y urbano conforme a los mismos principios con que se han apropiado y producido cambios en el paisaje de la naturaleza; es decir, los humanos han aplicado al funcionamiento, forma, organización y vida de sus ciudades las mismas relaciones utilitarias que históricamente han practicado sobre la naturaleza y sus elementos. No existe emplazamiento humano y urbano que no haya sido producido sobre esta base.

Las diferencias históricas entre ciudades, sin embargo, radican no sólo en la diversidad ambiental en la que se erigen y actúan, sino también en la significación que sus habitantes dan a ésta, en la sustentabilidad de sus acciones sobre ella y, por extensión, en los valores, normas e instituciones que rigen su vida social.

Tenochtitlan y los asentamientos humanos establecidos en las riberas e inmediaciones de los antiguos lagos, canales y ríos de la cuenca de México fueron ejemplo de un ambiente construido dentro del cual los sistemas naturales continuaron operando y favoreciendo la producción agrícola, la caza, la pesca y la recolección de recursos lacustres de variadas especies vegetales y animales. En la simbiosis entre naturaleza e intervención humana ocurría la movilidad, la edificación de vivienda y edificios públicos, el vestido, la conquista de otras poblaciones y la defensa frente a los enemigos. Fue durante el periodo mexica que el sistema de lagos y su explotación local se articuló y fue operado por primera vez en la historia del valle de México, bajo el mando de Tenochtitlan, y en el que la combinación de una simbiosis intensiva de poblaciones locales con el conjunto del valle, más la introducción del cultivo de chinampas, propició la gran densidad poblacional y civilizatoria que sorprendió a los españoles.

Esta organización y manipulación del paisaje natural en favor de las necesidades de pobladores y de los poderes políticos dominantes en el valle de México en tiempos prehispánicos se logró a través de generaciones, y supuso también la construcción de los poderes político, militar y religioso, y de una organización social jerarquizada garante del funcionamiento del complejo sistema hidráulico del valle. La limpieza de canales, el mantenimiento de estructuras, la vigilancia del nivel de las aguas y el control correctivo de compuertas de los diques, entre otras tareas, sirvieron para imponer el dominio de la capital tenochca sobre el valle y, fuera de éste, sobre poblaciones tan lejanas como la actual frontera de México con Guatemala.

La simbiosis de la principal ciudad indígena y del resto de comunidades con su medio lacustre fue de tal manera funcional a la satisfacción de sus necesidades que la vida devocional mexica giró en torno a deidades representativas de las fuerzas naturales vinculadas al agua, las lluvias, la humedad y la agricultura, junto a otras asociadas a la creación celestial, la guerra, el sacrificio humano y el alimento solar.

Al llegar a Mesoamérica, los españoles entraron en contacto con este complejo y simbólico medio ambiente humano y natural. Tras derrotar a Tenochtitlan con la ayuda de aliados indígenas de otros señoríos, dieron continuidad a la conquista del ambiente de la cuenca y del valle para fundar la ciudad de México sobre las ruinas de aquélla y con los medios de sostenerla conforme a sus propios preceptos y cosmovisión.

Aunque al igual que los indígenas, los españoles actuaron sobre el medio natural para producir el suyo propio valiéndose de sus elementos; la fuerza de las acciones que planearon y ejecutaron para lograrlo transitó muy pronto de la adaptabilidad inicial

a la acción transformadora del ambiente, semejante en su alcance y energía a la que la propia naturaleza ha ejercido sobre sí misma dando origen a las distintas edades geológicas. Este empeño antropogénico no ha cesado de manifestarse en la magnitud de las obras posteriores a la conquista de Tenochtitlan con que la ciudad de México se ha expandido históricamente.

El vehículo central empleado por los españoles para transformar radicalmente el paisaje y el ambiente fue el desagüe del valle de México, complemento necesario de la urbanización de la ciudad y de las localidades del valle. La historia de esta infraestructura y de sus posteriores modificaciones y extensiones, así como de la urbanización que la exigió, abarca desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días.

Tras infructuosas reparaciones del antiguo sistema hidráulico indígena —cuya destrucción parcial durante la guerra de conquista y después de ésta repitió la experiencia de las inundaciones de la ciudad que años atrás habían vivido los mexicas en 1449, 1498 y 1499 (poniendo en riesgo no sólo las casas, propiedades y negocios de los conquistadores, sino también la continuidad del proyecto imperial español en la Nueva España)—, el plan del desagüe inició sus obras a comienzos del siglo xvii, modificándose y culminando hasta 1900, aunque para ese año sus objetivos ya no sólo fueron expandir la ciudad y salvarla de las inundaciones, sino desecar los cuerpos de agua que la atravesaban junto con los lagos del valle, con el supuesto propósito de salvaguardar la salud de sus poblaciones afectadas por las aguas estancadas y residuales.

Sin embargo, apenas diez años después de concluido el desagüe, la inclinación de su pendiente, construida para expulsar mediante la fuerza de gravedad las aguas residuales fuera del valle, resultó afectada por el hundimiento del suelo —provocado por la extracción del agua del subsuelo— y se recurrió al bombeo, cuya operatividad también llegó a su límite a mitad del siglo xx, debido a la sobrepoblación y dimensión metropolitana que había alcanzado entonces la ciudad, al agravamiento del hundimiento de su suelo y al enorme volumen de aguas residuales que ésta arrojaba a los drenajes, colapsándolos con un mar de heces y desechos domésticos e industriales.

Al igual que siglos atrás, el riesgo de perder propiedades y viviendas, y el temor de colapsar el modelo industrial de la economía nacional, que tenía su nodo principal en la capital mexicana, llevaron nuevamente a la búsqueda de soluciones mediante obras no menos faraónicas que el desagüe del valle. Tal fue el drenaje profundo que, después de quedar concluido en 1975, a comienzos del siglo xxi mostró sus límites y hubo que construir un nuevo Túnel Emisor de Oriente (2019) para descargar las aguas residuales y “salvar” otra vez a la ciudad de las inundaciones, quién sabe por cuánto tiempo más.

En este libro propongo una narrativa comprehensiva y explicativa de la transformación ambiental del paisaje del valle y ciudad de México antes y después de la caída y derrota de la ciudad indígena de Tenochtitlan, hasta la primera mitad del siglo xx. Tomo como eje del relato y análisis el estudio de las ideas y proyectos, así como de algunos de los más significativos impactos socioambientales que tuvieron las obras de construcción del desagüe del valle de México, concluidas en 1900. Junto con ello estudio la percepción que de los problemas ambientales de la ciudad tuvieron sus habitantes y las prácticas de éstos, la opinión de científicos de la época sobre las causas del deterioro ambiental y social y sus soluciones. Además, destaco la estrecha relación que hubo a lo largo de los siglos entre la urbanización de la ciudad de México y el empeño secular y prometeico del poder político, aliado con los saberes técnicos y científicos, en dominar a la naturaleza mediante el desagüe del valle para producir una ciudad desequilibrada social y ambientalmente, pero ajustada a los intereses y aspiraciones de individuos, gobiernos, empresarios y burocracias técnicas y científicas.

El paisaje de la cuenca

de México y Tenochtitlan

Cuando los mexicas arribaron a la cuenca de México y fundaron la ciudad de Tenochtitlan hacia 1325, los suelos y topografía de esta región la configuraban ya como una cuenca endorreica que hoy, sabemos, abarca cuatro valles —México, Cuautitlán, Apan y Tizayuca—, con una extensión aproximada de

16 424 km2, cuyas depresiones naturales —formadas miles de años antes, luego de prolongados procesos tectónico-volcánicos— impedían entonces la salida de las aguas fluviales y pluviales, provocando la acumulación de sedimentos que cubrían más de la mitad del valle de México y causaban el desborde de diversos cuerpos de agua, entre ellos ríos y lagos.

Al sur se habían formado los lagos de Chalco y Xochimilco; el de Texcoco al este, y los de San Cristóbal, Xaltocan y Zumpango al norte. Año tras año, en temporadas pluviales, a causa de su altura diferenciada, estos recipientes naturales se convertían en la principal amenaza de inundaciones de las tierras bajas. Pero también por recibir las crecientes extraordinarias del río Cuautitlán y las del río Pachuca, el lago de Zumpango desbordaba su vaso sobre el de San Cristóbal, que a su vez recibía las aguas de las ciénegas de Tepejuelo y Tlapanahuiloya. El lago de Texcoco, que entonces recibía las aguas desbordadas del vaso de San Cristóbal, ensanchaba su superficie formando a veces, junto con los lagos de Chalco y Xochimilco, que también solían desbordar sus vasos, un solo espejo de agua, pero con profundidades diferenciadas.

Éste fue el paisaje natural que puso a los mexicas ante el desafío de contener las inundaciones para el sostenimiento de su ciudad. Lo lograron mediante la construcción de un complejo sistema hidráulico articulado por canales, acueductos, lagunas, islotes y pantanos artificiales que alteró el ambiente y el paisaje. Calzadas, diques, puentes, embarcaderos y caminos de tierra interactuaban tanto con los cinco grandes lagos del valle, como con franjas de tierra firme y ribereña. Mediante este sistema utilizaron a su favor el ambiente lacustre en el que fundaron su ciudad con diversos fines: contención de inundaciones, defensa militar, expansión del suelo habitacional y productivo, transporte comercial y familiar, pesca, cacería, abasto de agua para consumo humano y actividades domésticas, etcétera.

Fray Diego Durán recogió el testimonio de que, a lo largo del siglo xv, la formación de la Triple Alianza y sus victorias militares en la cuenca corrieron paralelas a la edificación de las calzadas para contener las aguas que dieron origen a la laguna de México.

Y, como apuntamos arriba, fue durante el periodo mexica cuando el sistema de lagos y su explotación local se articuló y fue operado por primera vez en la historia del valle bajo el mando de Tenochtitlan.

De acuerdo con las crónicas, los mexicas habían heredado la experiencia necesaria para acometer las obras del complejo sistema hidráulico que dio sustento a su ciudad. Si hemos de dar crédito a su mítico peregrinar, provenían de un medio insular, Aztlán, que les habría impuesto el desarrollo de prácticas y técnicas adaptativas para satisfacer sus necesidades. A su paso por Tula edificaron monumentos y una presa, y participaron en otras obras en los principales afluentes del río Tula. Posteriormente, ya establecidos en el norte de la cuenca de México, los caciques locales tepanecas y colhuas, a quienes servían militarmente, los emplearon también en la construcción de chinampas y en la fortificación de los sistemas hidráulicos de la región.

Asentados en el islote rocoso del rincón occidental del lago de Texcoco, que sería el núcleo de su expansión urbana, los mexicas atestiguaron la gran transformación del paisaje realizada por sus vecinos de Xochimilco y Chalco, quienes se apropiaron de grandes extensiones de los lagos de la región sur de la cuenca para crear miles de hectáreas de tierra cultivable (chinampas). Gracias a su simbiosis con las aguas dulces, las chinampas sureñas fueron altamente productivas y alimentaron el crecimiento sostenido de su población.

Al igual que sus vecinos, a lo largo del siglo xv los mexicas acometieron una gran conquista ambiental para crear la laguna de México, a la par que consolidaron su alianza política y militar con los acolhuas de Texcoco y con los tepanecas disidentes de Tlacopan para conquistar también a los pueblos de la cuenca y fundar una red creciente de tributarios allende sus fronteras.

La elevación del suelo en la región occidental del valle de México es mayor que en la oriental y, por efecto de la gravedad, las lluvias, ríos y arroyos que fluían de la serranía precipitaban sus aguas hacia el lago de Texcoco. Hubo temporadas en que éste llegó a formar un solo espejo de agua, uniendo los lagos del norte y del sur, a lo largo y ancho de la cuenca. En tiempos de estío las aguas eran absorbidas, evaporadas y contraídas al lecho del lago, dejando una vasta planicie de humedales y tierras secas, un fenómeno que se repetía en todas las riberas del enorme lago.

Fue esta extensión de tierras pantanosas, y la abundancia de aguas dulces de la región occidental, las que los mexicas conquistaron mediante un conjunto de obras hidráulicas que dieron forma a la laguna de México y al sistema de chinampas que sostuvieron el explosivo crecimiento de su ciudad y su población, junto con los tributos que recibía la Triple Alianza hasta cinco veces al año.

Mediante un sistema de diques que corrían paralelos de norte a sur, y calzadas que unían a Tenochtitlan con las regiones del sur, occidente y norte, los mexicas y sus tributarios contuvieron el flujo de las aguas dulces occidentales hacia las aguas salinas orientales de Texcoco, a la vez que evitaban que éstas entraran a la laguna de México —tal era la función del albarradón de Nezahualcóyotl (1449)— cuando, como vimos, en época de lluvias los lagos del norte desbordaban sus vasos sobre el de Texcoco que también recibía las aguas de ríos y arroyos de la serranía oriental.

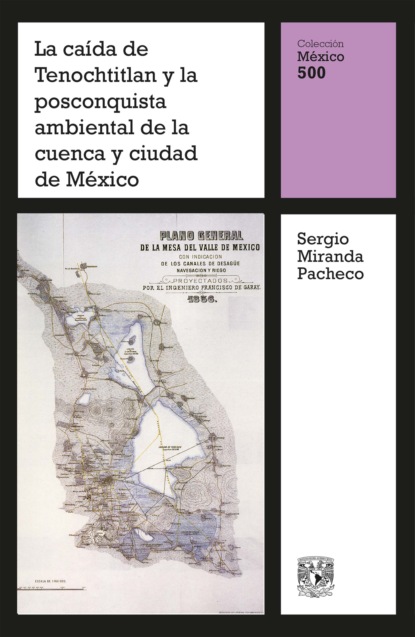

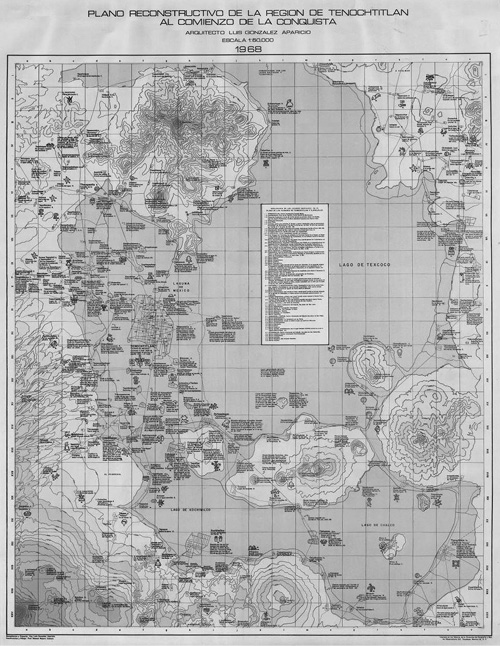

Figura 1. Plano reconstructivo de la región de Tenochtitlan al comienzo de la conquista. Autores: Luis González Aparicio y Manuel Nájera Zamora. Dirección de Geografía y Meteorología, 1968. Escala 1:60 000. 88 x 70 cm. Mapoteca Manuel Orozco y Berra, Serie Distrito Federal, Expediente Distrito Federal 12, Código Clasificador: CGF.DF.M6.V12.0732.

Hubo, sin embargo, episodios en los que, como ocurrió en 1448, 1498-1499 y 1517, las aguas lograron superar la contención de los diques e inundaron a la ciudad, lo cual bien pudo ser consecuencia no sólo de las altas precipitaciones pluviales, sino también de la erosión de los suelos de las serranías provocada por la explotación de sus tierras, recursos madereros y rocosos empleados en la fabricación de canoas, edificaciones y el ensanche de las poblaciones del valle y de la ciudad indígena.