- -

- 100%

- +

El modelo inter expresa el nuevo rostro de la vida consagrada que pasa de un formato isla, donde cada congregación religiosa realiza su misión en solitario y totalmente independiente de las demás, a un talante colaborativo y de pastoral de conjunto. Las casas de formación lasallistas se reinventan cuando empiezan a funcionar de forma interdistrital, internacional, intercultural e intercongregacional. De ahora en adelante cada provincia religiosa no tendrá sus propias y exclusivas casas de formación, pues los postulantados, noviciados y escolasticados se tornan en subregionales o regionales, interdistritales, internacionales y multiculturales. Toda una novedad y riqueza, cuyo caminar fue dando sus frutos, mostrando poco a poco las mejores rutas y estrategias formativas. Mención especial merecen las casas de formación intercongregacionales, para nuestro caso lasallista, únicamente un país tuvo casas con formandos procedentes de diferentes congregaciones de Hermanos; camino ya desaparecido, no suficientemente exitoso, pero que expresó en su momento la búsqueda de una nueva manera de ser de la vida religiosa.

El modelo neoconservador toma la delantera cuando la última innovación tras la exploración de una nueva manera de ser de la casa de formación para el siglo XXI se diluye. Consistió en que, ante el impulso de la misión compartida entre religiosos y seglares, se establecieron casas de formación donde futuros Hermanos y Colaboradores laicos vivían y se formaban juntos en los idearios lasallistas; la cuestión no funcionó por la sencilla razón que se trató de mezclar dos vocaciones muy diferentes, que requerían sus particulares procesos de formación. Así es como la casa de formación actual se identifica por ser autorreferencial y endogámica, por mezclar todo tipo de enfoques y vivencias, sobresaliendo por una vuelta al pasado, en la que se recuperan expresiones ya superadas de la antigua vida religiosa. El modelo actual, en su generalidad, es de tendencia neoconservadora, porque se da una especie de involución y estancamiento, perdió su norte de seguir en fidelidad creativa tras un itinerario de búsqueda de las mociones nuevas, a las cuales siempre llama el Espíritu.

Hasta aquí esta tipología de modelos de casas de formación. Es oportuno aclarar que, intencionalmente, nos hemos centrado en una breve descripción de su arquitectura, de su ubicación geográfica, de sus destinatarios y, someramente, de algunos rasgos distintivos de sus correspondientes proyectos formativos. En los próximos capítulos nos referiremos más ampliamente a sus fines, pedagogías y procesos de manera tal que se pueda contar con una radiografía más completa de cada modelo.

También es importante precisar que los cinco modelos anteriores no se suscitaron en la historia de manera lineal, uno tras otro, de forma tal que al desaparecer uno fuera remplazado de inmediato por otro. Tampoco fueron producto de previsiones rigurosas ni de planeaciones milimétricas. El cincuentenario al que hacemos referencia se caracterizó por ser más que una época de cambios, un cambio de época; la cual se tradujo, en la cotidianidad, en un permanente e inusitado florecer de novedades, experimentos y transformaciones en todos los campos. En consecuencia, en cuanto a casas de formación se refiere, el camino se hizo al andar, generándose con el discurrir del tiempo una especie de cohabitación de los distintos modelos, hasta llegar a nuestro hoy, donde predomina una especie de mixtura ecléctica de modelos.

Inventar algo nuevo

Frente al anterior panorama podríamos interrogarnos de la siguiente manera: ¿son necesarias las casas de formación hoy?, ¿todavía siguen siendo válidas de cara a la esencia y al quehacer del hecho formativo?, ¿no habrá que suprimirlas e inventarse otra manera novedosa para la formación de los aspirantes a la vida consagrada? Preguntas duras y candentes a las cuales no debemos rehuir. Tal vez la primera pista, para solucionar el dilema, consistiría en ahondar en la memoria del caminar de la vida consagrada que nos revelara, por una parte, lo fundamental, a lo cual no se puede renunciar, y por otra, las tendencias estimulantes del futuro.

Una segunda pista comprendería un abordaje del itinerario formativo, que se ha recorrido en los lustros posteriores al kairós del Concilio Vaticano II, examinar cómo se cristalizaron sus mejores intuiciones de renovación evangélica, evaluar y valorar lo que ocurrió en las casas de formación, sus procesos, sus políticas formativas, sus éxitos y fracasos, para con objetividad dilucidar ¿qué se debe mantener?, ¿qué se debe renovar?, y ¿qué se debe crear?

Finalmente, una tercera pista conllevaría el ponernos en estado de discernimiento y volvernos a preguntar: ¿qué nos pide Dios en este aquí y ahora? Pero no tanto con una actitud nostálgica por el pasado, sino, ante todo, con una mirada esperanzada de futuro, pensando y construyendo un modelo alternativo para las casas de formación que requiere el siglo XXI. Entonces, hacer de la ocasión una oportunidad de reflexión hermenéutica, de abordaje proyectivo, germinal y generador. Mirar hacia delante, hacia lo que se ha de construir para el mañana. Hacer de nuestra coyuntura histórica un tiempo simbólico de renovación de proyectos, apuestas, metas, deseos y sueños colectivos. Se trata, en últimas, de un llamado a los formadores para poner a volar la imaginación y la creatividad, para que a partir de la sabiduría y la experiencia acumuladas durante los últimos cincuenta años se atrevan a pensar la casa de formación imaginada.

Esperamos que las páginas que siguen contribuyan de alguna manera a estos propósitos y permitan encontrar inspiración para transitar la ruta del porvenir, siendo siempre fieles más a la vida que a las estructuras. Así como nos lo enseñara, en los años noventa del siglo anterior, el Hermano australiano, exconsejero general, Gerard Rummery, cuando recordaba a la Madre Teresa de Calcuta. Él contaba cómo, en Roma, en cierta ocasión, le correspondió compartir un taxi con la Madre Teresa y mientras llegaban a su destino estuvieron conversando. Él tomó la iniciativa y le contó de los múltiples preparativos que estaba realizando el Instituto para su próximo capítulo general, de la metodología de frontera que se iba a emplear, de las encuestas y estadísticas en curso, del informe de gestión del último periodo de gobierno, de las evaluaciones y prospectivas, de la comisión preparatoria, de las elecciones de los capitulares procedentes de todo el mundo, de las preocupaciones, de los ires y venires. Entre tanto, la Madre Teresa lo escuchaba con profunda atención y respeto. Finalmente, terminó su narración, y se le ocurrió preguntarle a la Madre Teresa ¿qué le podría sugerir…? Ella respiró hondo, se acomodó en el asiento y le dijo que también en su Instituto se encontraban preparando el próximo capítulo general, y que lo único que habían decidido era pedirles a todas las Hermanas que se preguntaran, oraran y discernieran si estaban viviendo a plenitud el pasaje del evangelio: “Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 5, 3).

Capítulo 2

El caminar de la vida religiosa

Hacer memoria de nuestra historia más cercana no deja de ser problemático por cuanto la proximidad a los acontecimientos no siempre favorece la distancia que requiere la objetividad frente a los hechos y su adecuada interpretación. Quien observa no está aislado del fenómeno, sino que forma parte de este, el fenómeno lo afecta y viceversa. Entonces, haber vivido un fragmento de la historia participando de sus avatares, unas veces como protagonista otras como espectador pasivo, necesariamente conlleva un abordaje subjetivo y particular de todo aquello que se intenta narrar. Sin embargo, siendo conscientes de ello buscaremos aproximarnos a lo ocurrido en la vida religiosa durante los últimos cincuenta años con una mirada lo más transparente posible.

A tal propósito, nos empeñaremos en una retrospectiva que comporte una mirada a la historia que no sea ni leyenda blanca (todo positivo) ni leyenda negra (todo negativo), pues la historia siempre es una conjunción armoniosa del claro oscuro. Una mirada a la historia que no sea pesimista ni optimista, sino realista. Una mirada que no se limite a la tríada clásica usada en las ciencias administrativas: el escenario positivo, el escenario negativo y el escenario conservador. Si pudiéramos graficar la historia la veríamos como subidas y bajadas, avances y retrocesos, tiempos quietos y tiempos de revoluciones. Sobrepasa cualquier cálculo. Así es la historia, dinámica, impredecible, sorprendente.

En consecuencia, priorizaremos una mirada contemplativa de la historia que sabe ver y escuchar en todo la presencia del Espíritu y, de modo preferente, discernir su presencia para vivir el tiempo como tiempo de Dios. Es la mirada evangélica, porque cuando falta la mirada de la fe la propia vida pierde gradualmente el sentido, el rostro de los Hermanos se hace opaco y es imposible descubrir en ellos el rostro de Cristo, los acontecimientos de la historia quedan ambiguos cuando no privados de esperanza.

Para los Hermanos Lasallistas la mirada contemplativa es sinónimo del espíritu de fe, que san Juan Bautista de La Salle describió como aquel que debe movernos “a no mirar nada sino con los ojos de la fe, a no hacer nada sino con la mira en Dios, y a atribuirlo todo a Dios”. No mirar nada sino con los ojos de la fe es propiamente la contemplación, trascender los datos de la experiencia inmediata para encontrar el sentido de la existencia en el Señor de la Historia, develar las maravillas que Dios hace con los hombres; es cambiar la mirada, tener nuevos ojos para ver los acontecimientos y la realidad. No hacer nada sino con la mira en Dios vendría a ser el discernimiento; en los acontecimientos históricos el Señor va usando una pedagogía que nos educa y transforma, allí descubrimos el camino a seguir, los llamados, los nuevos desafíos. Y, finalmente, atribuirlo todo a Dios comprendería la espiritualidad de la confianza y del abandono, el convencimiento de estar guiados por las manos de Dios, quien acompaña y sostiene.

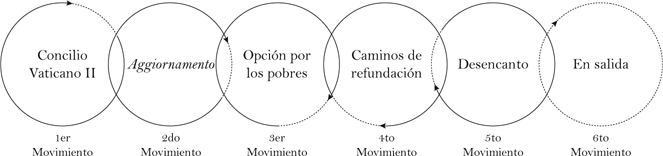

A la luz de la fe, somos conscientes de que, durante los últimos cincuenta años, la acción del Espíritu ha intervenido de manera patente en la vida de la Iglesia, y dentro de esta, particularmente en la vida religiosa. Su actuar nos ha puesto en movimiento permanente. No nos ha dejado quietos. No ha permitido que nos estanquemos, que nos paralicemos. Su actuar se ha expresado en olas sucesivas de cambios que se han ido entrelazando y superponiendo, como en una especie de espiral siempre hacia delante. Esta historia podría asemejarse a una sinfonía, ese tipo de composición musical que consta de varios movimientos ejecutados por múltiples instrumentos combinados entre sí de manera armónica y bella. Pero es una sinfonía prácticamente desconocida por las nuevas generaciones que ingresan a la vida religiosa, no saben que fue fruto de un caminar arduo y azaroso, de búsquedas entre luces y sombras, algunas veces atinadas otras equivocadas, pero siempre sinceras y generosas. Al no comprender su nacimiento y desarrollo, y al encontrar todo ya hecho no asumen responsablemente ese pasado, en el todo y sus partes, para encontrarle sentido y proyección.

Entonces, la narración podría comenzar así: … cuando llegó la plenitud de los tiempos, el Espíritu de Dios intervino y la vida religiosa se puso en movimiento…, llegó el Concilio Vaticano II, amaneció y atardeció el primer movimiento; se suscitó el Aggiornamento, amaneció y atardeció el segundo movimiento; irrumpió trepidante la Opción por los pobres, amaneció y atardeció el tercer movimiento; se generaron Caminos de refundación, amaneció y atardeció el cuarto movimiento; cundió el Desencanto, amaneció y atardeció el quinto movimiento; llegó el papa Francisco y nos puso En salida, amaneció y atardeció el sexto movimiento… “Y así fue. Y vio Dios todo lo que había hecho: y era muy bueno” (Gn 1, 30-31). Esta es la historia de la creación de una nueva vida religiosa.

Figura 2. Movimientos de la vida religiosa

Fuente: elaboración propia.

En nuestro 2015, hablar de una nueva vida religiosa es algo realmente muy fácil, pues la historia detrás de tal expresión ya aconteció. No fue así tan evidente para los protagonistas de los dos primeros movimientos. El camino se iba descubriendo a medida que se recorría. No había ruta trazada. Tocaba inventarla. Sin embargo, para quienes venían de familias católicas y fervorosas los movimientos del Concilio Vaticano II y del Aggiornamento fueron movimientos fundantes; casi movimientos salvadores de su vida religiosa, pues su práctica social-educativa no degeneró en militancia política. Para quienes venían de otros sectores generalmente se los comió el profesionalismo, el secularismo y la excesiva politización de su mirada, arrinconando la fe en el cuarto de san Alejo, terminaron retirándose. Más bien, hoy es difícil determinar en qué momento preciso de esta historia la vida consagrada tomó conciencia de la transformación radical que estaba aconteciendo en su interior, vivida en paralelo con el cambio que se daba en todos los ámbitos de las sociedades en las cuales se encontraba inmersa. El mundo evolucionó y con este la vida religiosa. Ciertamente, el rostro de la vida consagrada, tal y como hoy la conocemos, es totalmente distinto al de 1965.

A la fecha en la cual sale publicado este libro, todo indica que esa nueva vida religiosa se encuentra dibujando sus contornos definitivos de futuro. Vive un tiempo de creatividad único, para terminar de darse a sí misma una identidad renovada y pertinente al nuevo milenio que discurre raudo. Tiene muy claro qué no debe volver a repetir en su estilo y en sus prácticas, en su teología y en su espiritualidad. Sin embargo, todavía no son muy evidentes los nuevos estilos que vendrán a reemplazar los que abandonó por ser anticuados. Es tarea que queda pendiente para el porvenir y cuyos gestores deberán ser, como siempre lo ha validado la historia de siglos de la vida consagrada, el diálogo sincero y evangélico entre generaciones, las conversaciones prospectivas entre los jóvenes y los veteranos. Vale aquí la imagen del éxodo, en el tránsito por el desierto una manera de ser pueblo fue muriendo y otra totalmente distinta apareciendo. De igual forma, la vida consagrada continúa en éxodo por el desierto en pos de la tierra prometida.

Movimientos de la vida religiosa

Empleamos la categoría movimientos porque la consideramos pertinente para referirnos a los sucesos históricos de los cuales nos estamos ocupando. Bien podríamos haber escogido otra, tal como: épocas, periodos, eras, hitos, episodios o capítulos. Sin embargo, la seleccionada denota muy bien el sentido de cambio, desplazamiento, marcha, empuje y dirección que ha caracterizado los últimos cincuenta años de la vida religiosa. Simultáneamente, su plural nos indica que son varios, que se entrelazan entre sí y que van fluyendo sin detenerse como las olas del mar en su imparable vaivén, en el cual una es el origen de la siguiente. Es importante anotar que, aunque somos hijos de un movimiento, la actualización permanente exige no estancarse en ese movimiento, pues significaría parar la dinámica de la vida. No es arrojar por la borda el inmediato pasado, es quedarse con lo positivamente esencial. Es como el movimiento en la sicología evolutiva, estancarse es no seguir creciendo; caminar sin asumir la historia personal es dar un paso hacia formas de regresión personal, que busca seguridad ante lo nuevo que nos es desconocido.

Retrocediendo en el tiempo, examinemos brevemente los seis movimientos. El primero fue el del Concilio Vaticano II. Como tantos otros acontecimientos de los años sesenta, los jóvenes de hoy lo perciben como algo ya muy antiguo, no logran darse cuenta cabal de su importancia. Si por alguna circunstancia deben estudiar su contexto y contenido, muchas cosas les causan risa, son para ellos tan normales y evidentes que no logran captar que no siempre fue así. En cuanto a quien esto escribe, mi recuerdo más antiguo de su influjo en la vida de la Iglesia es el verme muy niño en una misa dominical, donde vivíamos, el sacerdote del pueblo se esforzaba por aclimatar en los feligreses los cambios, para la fecha revolucionarios, suscitados en la liturgia. Motivaba y explicaba por qué ahora al dar la paz había que saludar de mano o de abrazo a los vecinos de banca. Después de tal ambientación didáctica invitaba a realizarlo por primera vez. Uno de niño lo vivía espontáneamente, sin ningún prejuicio, era chévere eso de sonreír y saludar al de delante y detrás. Sin saberlo comenzaba una nueva etapa eclesial.

De esa fecha acá han corrido torrentes de tinta sobre el análisis de este Concilio, sin ninguna duda, trascendental en la historia de los cristianos. Ahora no vamos a agregar nada nuevo a la comprensión de su impronta. Tan solo nos interesa llamar la atención en que con este se desencadena, entre múltiples hechos, una remoción de los cimientos del ser y quehacer de la vida religiosa. Los vientos de renovación que trajo a toda la Iglesia para que esta se despojara de tradiciones e imaginarios ancestrales desfasados del mundo contemporáneo, su inmersión en las realidades terrestres de las cuales se había alejado, su paso de una visión jerárquica y clericalista a una de comunión eclesial, en la que todos los bautizados son iguales por pertenecer al Pueblo de Dios, y la aparición de una Iglesia entendida como comunidad de comunidades que, sin negar la originalidad del ministerio pastoral de obispos y sacerdotes, favoreció el protagonismo de los laicos y, por lógica consecuencia, el surgimiento de una nueva manera de ser de la vida consagrada.

El segundo movimiento fue el del Aggiornamento. Palabra italiana que se hizo universal y pasó al lenguaje cotidiano de todas las familias religiosas. Significaba puesta al día, actualización. Fue un momento de verdadero kairós, de intervención intensa del Espíritu en el interior de la vida religiosa. Esta salió de su inercia y entró en un diálogo abierto y franco con el mundo moderno. El Concilio la había enrumbado hacia una adecuada renovación en tres aspectos fundamentales: vuelta al Evangelio, retorno a las fuentes fundacionales y una adaptación a las cambiantes condiciones de los tiempos. Cuando en nuestro medio comenzaron a tener eco estos lineamientos, recuerdo que cursaba los primeros años del bachillerato, acostumbrábamos a ver a los Hermanos, que dirigían el colegio, vestidos siempre con el hábito propio de su congregación. De pronto, un lunes, iniciando semana, aparecieron todos con traje de civil. No dejaba de ser curioso, raro y hasta exótico tal hecho. Los comentarios no se hicieron esperar, pero rápidamente asimilamos en la cotidianidad el nuevo look. Éramos muy jóvenes para ser conscientes de que se había iniciado una honda mutación en la vida religiosa.

Se trataba entonces de transformar el estado de perfección evangélica hecho a base de uniformidad, regularidad, silencio y aislamiento, por un estilo distinto que no se sabía a ciencia cierta en qué consistía. No obstante, la apertura a la modernidad y el contacto con la realidad, el ingreso a los estudios universitarios, aunado a una vigorosa reflexión teológica desde la praxis pastoral fueron señalando el camino a seguir. La misión se fue renovando al igual que el estilo de vida fraterna. Se modificaron las estructuras de gobierno, de formación y de manejo de los bienes. Se suscitó una disminución numérica que si bien produjo grandes crisis, también ayudó a purificar dando a luz una cualificación en la espiritualidad y en la vida religiosa. De todas maneras es importante acotar que la salida de numerosos religiosos condujo a un desplazamiento de la animación pastoral directa, cara a cara con los destinatarios de la misión, a procesos de gestión administrativos. Entre los Hermanos Lasallistas su ocupación fundamental como lo era la clase se remplazó por la oficina, como imagen del burócrata y administrativo. Al mismo tiempo, más por aceptación dura de la realidad que por conversión hacia el laicado, se inició un proceso continuo y creciente de participación de los seglares en tareas antes asignadas a religiosos.

No hay mejor síntesis que ilustre esta coyuntura histórica que el numeral 3 del decreto Perfectae caritatis en el cual se señalan los criterios prácticos para la renovación; estos eran: “La manera de vivir, de orar y trabajar ha de ajustarse debidamente a las actuales condiciones físicas y psíquicas de los miembros y, en cuanto lo requiere el carácter de cada instituto, a las necesidades del apostolado, a las exigencias de la cultura, a las circunstancias sociales y económicas, en todas partes, pero señaladamente en los lugares de misiones. Según los mismos criterios, ha de revisarse también la forma de gobierno de los institutos. Se revisarán, por tanto, convenientemente las constituciones, ‘directorios’, libros de costumbres, preces y ceremonias y otros códigos por el estilo, y, suprimidas las ordenaciones que resulten anticuadas, adaptándose a los documentos de este sagrado Concilio”. Todo esto lo que finalmente vino a generar fue un cambio radical en los usos y costumbres de los Institutos, promovidos estratégicamente por los capítulos generales tenidos inmediatamente después del Concilio. Como fruto maduro de estos años aparecieron las nuevas Reglas que condensaron la nueva visión de vida consagrada que cada agrupación religiosa se dio a sí misma. Cabe señalar que eran unas Reglas más carismáticas que normativas en comparación con las precedentes.

El tercer movimiento fue el de la Opción por los pobres. No bastaba con adecuarse al mundo moderno, ya inmersos en este había que ser críticos de la realidad a medida que se iba tomando conciencia de la pobreza, la opresión y la injusticia estructural. La vida religiosa no podía únicamente contentarse con pensar la realidad, era necesario transformarla. La miseria de todo un continente exigía la solidaridad activa con los más pobres. Entonces se suscita un desplazamiento, un éxodo de las comunidades religiosas ubicadas normalmente en grandes instituciones al servicio de los más privilegiados de la sociedad, para inculturarse e insertarse en comunidades, barrios y regiones de los estratos poblacionales menos favorecidos por la fortuna. En Latinoamérica y el Caribe los distintos carismas de la vida consagrada se arriesgaron a vivir en fidelidad creativa la consigna visionaria de Juan XXIII: “la iglesia es y quiere ser la iglesia de los pobres”.

Acudiendo otra vez a la propia experiencia, fue muy polémica, incluso en mi familia, las opciones de un grupo de religiosas (entre ellas una tía mía) pertenecientes a una congregación docente de la ciudad en la cual vivíamos, de cambiar los tradicionales hábitos monjiles por la vestimenta corriente de las mujeres, conseguir trabajo en colegios estatales e irse a vivir a uno de los barrios más pobres de la ciudad. En medio del escándalo suscitado en el interior de su Congregación recuerdo haber ido a visitarlas con mis padres, era impactante la sencillez con la cual vivían, la gran acogida y alegría de la gente por su presencia y el generoso trabajo que realizaban. Mientras estuvo al frente de la provincia una Hermana abierta al cambio con liderazgo fraterno y espiritual, esta comunidad en inserción se sostuvo y avanzó. Pero luego vino una provincial conservadora y retrógrada, quien asfixió a las Hermanas con sus críticas y decisiones, la tensión llegó a tal punto que todas decidieron retirarse de la Congregación. Como este ejemplo que narro son muchos los que ocurrieron a lo largo y ancho de los países. Lamentablemente no siempre fueron comprendidos y acogidos los visionarios que abrieron trocha para el alumbramiento de una vida consagrada más auténtica.

La “opción preferencial por los pobres” y la “inserción en la vida de la iglesia particular” como se vino a llamar posteriormente en un tono conciliador y de moderación, contó en su trasfondo con la ayuda de un contenido teórico serio que se conoció como “teología de la liberación” y “educación popular”. De igual manera, como para nadie era evidente y claro si lo que se estaba haciendo era el camino correcto, a la búsqueda sincera por acertar, la acompañó la colaboración y la consulta interpares, entre aquellos que se encontraban comprometidos con la misma línea de trabajo popular. Aparecieron temores que tenían que ver con el miedo de que la acción de los religiosos degenerara en opción política partidista, y hasta marxista y guerrillera. En los documentos la opción era de toda la Congregación, pero en la realidad fue de individuos y de grupos minoritarios. Los estamentos de poder animaron el criticismo exacerbado, el ahogamiento económico, la marginación de personas y grupos, la casi prohibición de comunicación con los jóvenes en formación, al mismo tiempo que la compra de conciencias con dádivas (viajes, estudios, cargos, etc.) para la deserción de los cuadros. Sin embargo, por encima de todo esto, fue como nunca antes una labor de conjunto creativa, de gran sabor evangélico y sin par en la vida religiosa posterior. La opción por los pobres y la inserción fue el punto cumbre de inflexión entre una vida religiosa que murió y otra distinta que nació. Fue refrendada por la persecución y el martirio sufridos del poder político, económico y militar.