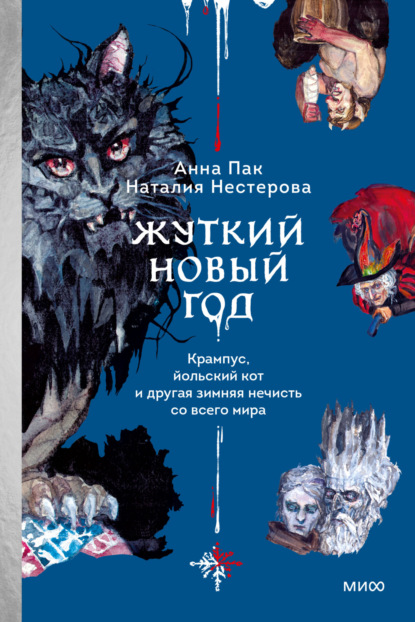

Жуткий Новый год. Крампус, йольский кот и другая зимняя нечисть со всего мира

- -

- 100%

- +

– Давайте в деревню свою снесем!

Лишь девка та говорит:

– Не нашего он роду, пустите, пусть плывет себе!

Не послушали ее, бросили дите на снег, тут оно и дух испустило.

Видит это Сюндю, был как холм, стал как гора.

Сели тогда молодые на шкуру. Весело им, хохочут. Железа нет с собой, обвели круг палкой как попало; где хвост у шкуры, вовсе не достали.

– Скажи, Виеристя, – спрашивают, – где суженые наши? Откуда невест и женихов ждать, да быть ли нам богатыми?

Закипела тут вода в проруби.

А молодые веселятся, не замечают ничего.

Пуще вода в проруби бурлит.

А молодым и дела нет.

Брызнула тогда вода столбом, снег вокруг проруби залила.

Небо засияло, стало светло, словно днем.

Шквал налетел, сосну старую, что у берега стояла, сломал, бросил в прорубь. Вошла она в воду, да ветками зацепилась, встала над прорубью, будто всегда тут была.

Притихли молодые.

Смотрят во все глаза.

И видят: держится за ту сосну старуха. Лицом и волосами черна, ноги босы. Вода с нее течет, да так и замерзает. Поняли они, что вышла к ним Виеристя, Крещенская баба.

Иллюстрация Ю. Н. Эрдни-Араевой

Не до смеха стало им. А Виеристя подняла глаза на них, говорит:

– Кто это в гости пожаловал, покой мой нарушил да дитя мое сгубил? А ну-ка, на вопросы мои отвечайте! Что тут у нас одно?

Что ответить? Все молчат, только девка не растерялась, отвечает:

– Я здесь!

А бабка ей:

– Чего два?

Отвечает:

– На лице моем глаз два!

– Чего три?

– У котла ножек три!

– Чего четыре?

– У собаки лап четыре!

– Чего пять?

– На руке пальцев пять!

– Чего шесть?

– В санях копыльев шесть!

– Чего семь?

– В Медведице звезд семь!

– Чего восемь?

– На кадушке обручей восемь!

– Чего девять?

– У кота жизней девять!

– Чего десять?

– Ногтей на пальцах ног десять!

– Откуда такая умная выискалась? – Виеристя говорит. – А дорог ли нынче чеснок в Архангельске?

Откуда девке той знать, что там с чесноком. Она и отвечает наугад:

– Ой, дорог, бабушка, не уродился нынче!

Смекнула тут старуха, что нечего ей опасаться. К сидящим на шкуре приблизилась и говорит:

– Спрашиваете, будет ли веселье? Будет, да не вам, а мне. Быть ли вам богатыми? Быть, черви земляные да кости белы – вот ваше богатство! Откуда женихов да невест ждать? С того света, там они, ваши суженые, да и вам туда дорога!

И шаг к ним сделала. И еще один сделала.

А они к шкуре словно приросли. Ни встать, ни слова молвить.

А Виеристя продолжает:

– А за то, что дитя мое сгубили, никому в деревне вашей не будет пощады!

Попытались тут те, что на шкуре, встать да побежать. А не могут! Нельзя с места сдвинуться, пока Виеристя не позволит.

Подошла она к той шкуре да как схватит ее за хвост. А что помешает ей? Шкура та негодная, да круга нет вокруг хвоста, да на страже никого. Дернула Виеристя шкуру и потащила в прорубь. Лишь несколько успели соскочить, среди них и девка та, сирота, что на вопросы ответила. Побежали они в деревню, а старуха – за ними. Идет и с каждым шагом все больше становится, под ногами ее снег хрустит, за спиной по небу сполохи бегают, да нет в том пользы, не освещают они дорогу. Много нагрешили люди в тот год, Сюндю дорос до небес, свет звездный застит, сияние небесное не видать.

А беглецы спешат, дыхание стынет от холода, кровь – от ужаса. Вот изба, кто успел – забежал в нее. Да никто обратно не вышел, всем головы снесла Виеристя. Вот по пути другая изба – то же самое. Идет Виеристя по деревне, перед ней – крики да плач, после нее – тишина мертвая. Словно тенью смертельной жизнь стирает. Ни звука, ни огонька там, где она прошла. Одна живая душа осталась, девка-сирота. Забилась в свою избу махонькую да горшок на голову надела, чтоб смерти своей не видеть. Входит к ней Виеристя.

Говорит:

– Хотела я и тебя пришибить, да не буду. Славно ты загадки мои разгадывала. Живи уж. Ступай да другим расскажи, кто на земле на Сюндюму хозяин. Здесь же человеку не место отныне.

Развернулась да и вышла из избы. Нырнула в прорубь свою, следы ледяные оставила.

Попробовала девка горшок снять, а не выходит. От страха надеть надела, а снять не получается. Маялась, маялась, билась-колотилась, да так с горшком на голове и замерзла… Не может Виеристя добро да милосердие творить: и хочет добра, а не получается у нее.

По следам потом охотники обо всем, что той ночью творилось, и узнали. И другим поведали и о проруби, из которой дерево торчит, и о следах человечьих да нечеловечьих вокруг нее, и о деревне, полной мертвяков. Ни стар ни млад, сказывают, не уцелел. Скотина померзла, запасы зерна в черную труху превратились, слизью липкой покрылись.

С той поры никто там и не селится. А если в те края на Сюндюму кто забредет, тому будет потом всю жизнь сниться кошмар: Сюндю облаком в небесах нависает, Виеристя у проруби стоит, вода с нее стекает, а окрест мертвецы по кругу ходят, да разорвать круг не могут. Иные совсем без голов, а у одного горшок чугунный на голове, от печного жара черный.

Талви Укко, дед Халла и Паккайне

Звуки деревообработки или звон бубенцов сделались редкостью в наши дни. Так что людям пришлось найти себе персонажей посовременнее, и они с этим справились превосходно: в Карелии целых три Деда Мороза – Талви Укко, дед Халла и Паккайне. Их появление и популярность связаны скорее не с магией места и местным фольклором, а с развитием туристической индустрии. Они вполне материальны и обладают не только собственными резиденциями, но и сайтами в интернете. Их нельзя полностью причислить к настоящим древним зимним сущностям, и, как все «новоделы», они не слишком опасны, и тем не менее стоит с ними познакомиться.

Талви Укко похож на привычного Деда Мороза. И роскошная седая борода, и меховая шапка, и красная шуба – все при нем. Даже посох и мешок с подарками. Однако обитает он там, куда обычному Деду Морозу не пробраться: тройка лошадей, впряженная в сани, застрянет в карельских сугробах. Поэтому Талви Укко путешествует на собачьих упряжках. А тех, кто доберется до резиденции Талви Укко в поселке Чална, встретит не только он, но и карельская снегурочка Лумикки. Зимнему деду она не дочка и не внучка, а просто некая родственница.

Особая способность Талви Укко – умение находить общий язык с различными животными. Согласно современной легенде, даже история его появления связана с животными, а именно с собаками. Хаски Куттэ и Мюттэ гуляли в лесу, а когда собрались домой, их ослепило сияние звезды. Потом звезда упала, и в месте ее приземления псы обнаружили новорожденного младенца. Они принесли малыша домой своим хозяевам, которые были бездетны и обрадовались найденышу. Поскольку дело было зимой, малыша назвали Талвини (с карел. Talvi – «зима»). Мальчик рос, и со временем его приемные родители заметили, что дома ему неуютно и жарко, зато на улице в самые лютые морозы он готов резвиться хоть целый день. А лучшими друзьями по играм стали животные, причем не только собаки. К ним присоединились мишка Конди и волк Хукку, лось Хирви и заяц Яно, лиса Ребо и бобр Май. Родители пытались приучить мальчика к охоте, но это было бесполезно: юный Талвини имел особенную связь с природой, а животных жалел, любил и на Новый год дарил им подарки.

Второй карельский Дед Мороз носит имя дед Халла (то есть тоже Мороз, но только по-саамски). Он считается волшебником и старшим братом всемирно известного Санта-Клауса. Об этом родстве напоминают сходные черты – очки и красный колпак.

Третий – Паккайне, что означает «мороз» по-карельски, и на этом фольклорном персонаже стоит остановиться подробнее. В северном краю, где с морозом знакомы не понаслышке, он не мог не появиться. И действительно, встречаются упоминания о том, что в святочные дни специально для Мороза Паккайне выносили угощение (блины и кашу), при этом просили не замораживать озимые посевы и припасы в амбарах. Но именно эта традиция, если и существовала, была со временем утрачена (возможно, в связи с тем, что благодаря влиянию Северо-Атлантического течения карельские зимы не настолько суровы, чтобы возникла необходимость в покровительстве ответственного за температурный режим). Но миф о Паккайне возродился в наши дни, что само по себе примечательно.

В 1990-е годы в связи со строительством новой автомобильной дороги Санкт-Петербург – Мурманск находившийся недалеко от старой трассы городок Олонец начал угасать: его магазины, кафе, гостиницы и прочие элементы инфраструктуры, рассчитанные на транзит через городок, оказались никому не нужны. Ставку сделали на привлечение туристов. По заданию администрации в Олонецком национальном музее карелов-ливвиков имени Н. Г. Прилукина придумали легенду о рождении в Олонце этого самого Паккайне. План сработал: уже не первый десяток лет Паккайне принимает многочисленных гостей, а в конце ноября проводятся ежегодные Олонецкие игры, на которые съезжаются многочисленные Деды Морозы из различных регионов России, а порой и из-за ее пределов. Таким образом, своевременное обращение к местному зимнему божеству (в данном случае подзабытому Морозу Паккайне) действительно способствует процветанию, а значит, мистический смысл обращения, как и силу мифологических персонажей, игнорировать нельзя!

Осталось добавить, что образ олонецкого Деда Мороза отличается от всех остальных радикально: он молод и бодр, его даже называют «безбородый Дед Мороз», а имя Паккайне переводят не как Мороз, а как Морозец. Согласно легенде, он был рожден в первый день зимы в дороге (купцы ехали с ярмарки, тут-то, в дороге, в санях, супруге одного из них пришла пора разрешиться от бремени). Новорожденный благополучно доехал до дома и только там разрыдался: дом показался ему слишком теплым. Он быстро рос и вскоре стал молодцом-удальцом, причем от скромности не страдал и любил посмотреться в зеркало. А как только отворачивался от него, из зеркала выбирался его двойник. Таким образом к Святкам набиралась целая бригада Паккайне (и это большая удача: есть кому разносить подарки!). Накануне дня рождения, то есть 1 декабря, все Паккайне – а заодно Деды Морозы других областей – соревнуются в разных необходимых для их профессии навыках: метают на дальность валенок, украшают елку, преодолевают полосу препятствий. В свой день рождения оригинальный Паккайне исчезает… и вновь рождается, после чего цикл повторяется (будучи волшебником, растет он быстро).

Надо ли говорить, что современные зимние сущности (даже если они и воспринимаются эхом давно минувших времен и имеют фольклорные корни) никого не едят, не варят в котлах и не похищают. Не сильны они и в предсказании будущего, зато, можно заявить с твердостью, весьма преуспели в туриндустрии и сфере развлечений.

Шуликуны

Шуликуны – из тех созданий, о которых можно сказать: «Мал клоп, да вонюч». Несмотря на скромные размеры, они успели напакостить достаточно для того, чтобы войти в мифологию Русского Севера и Сибири, от Архангельской губернии до Урала, Прикамья, Дальнего Востока и даже Забайкалья. Мало кто из нашей нечисти удостоился столь пристального внимания многочисленных исследователей и этнографов разных времен.

Шуликуны – мелкие сезонные демоны. Мелкие, потому что ростом с кулачок. Сезонные, потому что являются лишь на время Святок (правда, некоторые могут явиться и в ночь на Ивана Купалу, что, впрочем, не противоречит присущей им сезонности). Силой обладают нечистой, к человеку враждебны, да и с виду – как есть бесенята.

Иллюстрация Ю. Н. Эрдни-Араевой

Шуликун – это не единственное их название. В различных губерниях они именовались по-разному, поэтому вариантов достаточно: шуликуны, шиликуны, шилиханы, шулюканы, шеликаны, шалыканы, шолыганы, селиканы, сюллюканы, шилкуны. Встречаются и версии, лишенные суффикса – ун– (обозначающего действующее лицо вроде «хвастун», «крикун» и т. д.), – шулики, шуляки. Учитывая огромные просторы, по которым расселились шуликуны (будем называть их так просто потому, что большинство исследователей использует эту форму как основную), изобилие разночтений не удивляет.

Происхождение слова «шуликун» и всех его вариаций вызывает еще больше споров. Одна из общепризнанных версий – праславянское «шуй», то есть «левый». В славянской мифологии левая сторона издавна относилась к нечистой силе. Беса можно было распознать по тому, что обе руки левые. Чтобы прогнать беса, надо было плюнуть за левое плечо. Да и сейчас мы порой говорим «левый», подразумевая «дурной, неправильный» – как антоним к «правильный, правый». Левым порой называли и самого черта, чтобы не привлекать его внимание произнесением истинного названия. Есть вариант происхождения слова «шуликуны» из тюркского «шулюк», то есть «кровосос, пиявка». Может быть, основой стало татарское «шульган» – злой подводный царь, дух, пасущий стада в глубинах вод. Интересно, что осмысленные варианты получаются, если обратиться к южнославянским языкам: болгарское «шулек» означает «незаконнорожденный ребенок», а южномакедонское «шулько» – обращение к некрещеному мальчику. Некоторые предполагают, что слово «шуликун» – это производное от китайского «шуй-лун-хуан», «император водных драконов», слово, претерпевшее массу последовательных трансформаций, путешествуя через языки народов, населяющих пространства от Китая до Карелии. Эта версия представляется довольно сомнительной. В частности, потому, что, например, якутская версия слова «шуликуны» – «сюлюкуны» – не упоминается в традиционной мифологии якутов. Да и привычка шуликунов (или сюлюкунов) шкодить во время, известное в западной части Евразии как Йоль, скорее свидетельствует об их миграции с запада на восток, чем наоборот.

Представляя себе внешность и вредную натуру шуликунов, хочется предположить, что именно они дали начало словам «жулик» и «хулиган». Известно, что эти слова имеют совсем другое происхождение, но созвучие весьма примечательно.

Первым, кто заинтересовался происхождением злобного народца, был Михаил Ломоносов. В стремлении все изучить и все систематизировать, «все испытать и все проникнуть», он попытался найти аналогии между божествами римского пантеона и русской мифологии. Из его рукописи середины XVIII века мы узнаём, что в соответствие Юпитеру он поставил Перуна, Юноне – Коляду, Нептуну – Царя Морского, Тритону – Чудо Морское и др. А вот шуликунам (впрочем, не только им) аналога не нашлось. Так что в их лице мы имеем дело с нашей, так сказать, аутентичной нечистью.

Ростом шуликуны с кулачок (но бывают и покрупнее). Голова у них заостренная и увенчана заостренной же шапкой (эта деталь дает некоторым исследователям основание полагать, что внешний образ шуликунов – воспоминание в народной мифологии о сарматских воинах, имевших шлемы такой формы). Шуликуны же остроконечность своей головы используют по делу: с ее помощью они разбивают лед, когда вылезают из замерзших водоемов на поверхность. Другая интересная анатомическая особенность – отсутствие пяток (и эта «беспятость» сближает их внешность с образом черта; более того, сибирская разновидность, шишкуны, имеет и вовсе конские стопы с копытами). Кроме этого, у шуликунов «огнем горят» зубы и глаза. Страшное зрелище! Есть у шуликунов и собственный дресс-код. Помимо уже упомянутой остроконечной шапки, это домотканый кафтан и кушак – либо белые, напоминающие о покойниках, либо пестрые.

Шуликуны – существа стайные. По одному они не появляются, встречаются сразу шайкой, ватагой. Неудивительно: таким крошечным созданиям, для того чтобы как следует навредить, необходимо объединить свои усилия, что иллюстрирует тем самым диалектический закон перехода количества в качество.

Откуда они берутся? Тут народная мифология предлагает два варианта. Согласно первому, шуликунов рожает аккурат накануне Святок местная кикимора. В этом случае можно предположить, что каждый год появляется новая генерация. Интересен метод родоразрешения: некоторые источники утверждают, что новорожденные вылетают из печной трубы, во время Святок бродят по земле, а в Крещенский сочельник исчезают в воде. И это важное, но не единственное свидетельство того, что шуликуны связаны не только с водной, но и с огненной стихией. Другой вариант гласит, что в шуликунов обращаются души умерших некрещеными, или погубленных, или проклятых своими матерями детей (эта версия, кстати, перекликается со значением сходных по звучанию с «шуликуном» слов в южнославянских языках). Оба варианта вполне убедительно объясняют малый рост шуликунов и их склонность к мелким (и не мелким) пакостям. Сезонность же их появления связана с зимним (иногда и летним) солнцестоянием. С приходом христианства это излюбленное нечистой силой время стали называть «временем без креста», когда новорожденный Иисус еще не окрещен.

На земле шуликуны появляются в Игнатов день, 20 декабря. Как правило, из-под воды они вылезают сами (вспоминаем: пробивая лед заостренной головой). Но если нерадивая хозяйка надумает в эти дни прополоскать в проруби белье, то с большой вероятностью вытащит оттуда гроздь уцепившихся за это белье шуликунов. Оказавшись на суше, шуликуны немедля отправляются бесчинствовать. Будучи мелкими и шустрыми, они могут оказаться где угодно, однако наиболее высока вероятность встретить их возле прорубей, на перекрестках, в лесах и заброшенных постройках (могут забраться и в жилую избу, если ее хозяйка не испекла хлеб в форме креста, тогда их будет очень сложно выгнать). Скорость их перемещений довольно высока: очевидцы рассказывали, что шуликуны пользуются транспортом! Есть у них сани, железные повозки и кони; утверждают также, что ездят они на шкурах, рогожах, на печи и в железных ступах. Катающиеся на печах, по свидетельству очевидцев, сначала их хорошенько растапливают.

На печах стоит остановиться отдельно. Возможно, это первое в истории упоминание о паровой тяге, используемой нечистой силой. Кроме того, невозможно не вспомнить о сказке «По щучьему веленью», в которой есть и прорубь, и множество предметов, демонстрирующих неадекватное поведение, включая самоходную печь. В сказке не оговаривается время действия, но, поскольку события начинают развиваться у проруби, понятно, что речь идет о зиме. Если предположить, что действие сказки происходит во время Святок, а помимо щуки Емеля случайно выпустил из проруби стайку шуликунов, дальнейшие события становятся предсказуемыми и логичными. Шуликуны из чистого хулиганства могли перемещать и ведра, и сани, и печь, оставаясь незамеченными.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

К королевским градусам, градусам особого везения, удачи, в астрологии относят следующие: 18° Овна, 9° Близнецов, 7° Льва, 25° Девы, 13 ℃корпиона, 11° Козерога, 30° Водолея. Примерные даты, когда Солнце стоит в этих градусах, – 7 апреля, 30–31 мая, 29 июня, 17 сентября, 5 ноября, 1 января, 18 февраля.

2

Некрасов Н. А. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1967.

3

Некрасов Н. А. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1967.

4

Некрасов Н. А. Полное собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1967.

5

Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу. М.: МИФ, 2024.

6

Полок (также иногда встречается название полог) – это настил в виде многоярусных лавок вдоль стен парной или сауны, на котором можно сидеть или лежать во время процедур. Прим. ред.

7

Мороз А. Б. Святке – биография несуществующего демона // Этнолингвистика. Ономастика. Этимология: материалы IV Междунар. науч. конф. / под ред. Е. Л. Березович. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2019.