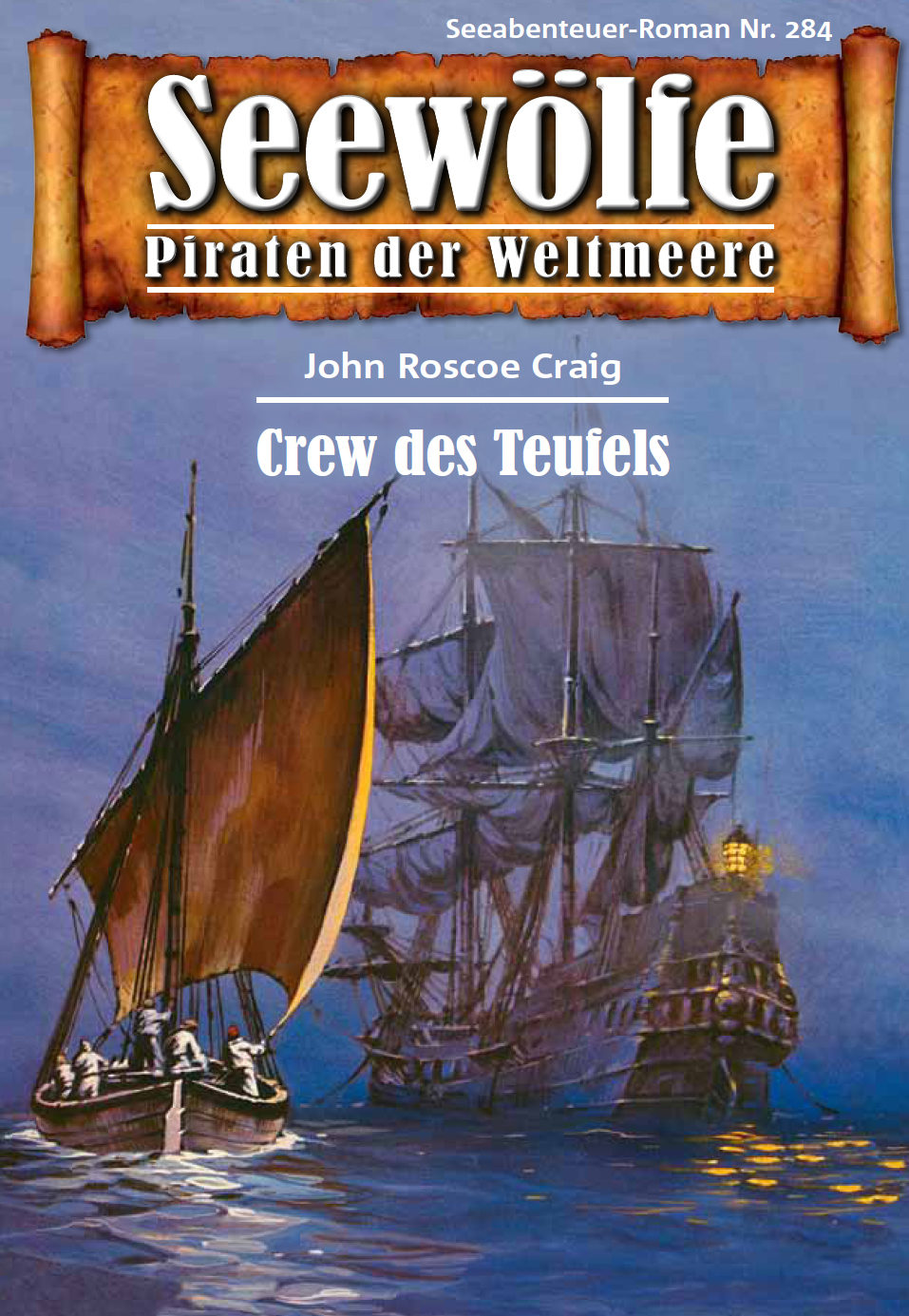

Seewölfe Paket 15

- -

- 100%

- +

„Ja. Wie wär’s, wenn wir eine Wette abschließen würden?“

„Ob die Bastarde sich zeigen oder nicht?“

„Genau das. Ich setze einen Copper darauf, daß sie auftauchen, ehe die Mittagsstunde vorbei ist“, sagte Bill.

„Das glaubst du wirklich?“ stieß Dan überrascht aus. „Du bist aber ein Optimist!“

„Sag so was nicht. Es ist eher Pech, wenn wir Besuch von den Bretonen kriegen. Schließlich müssen wir uns dann mit ihnen herumschlagen.“

Dan grinste. „Ja, aber sie erleben ihr blaues Wunder. Die denken nämlich, sie haben leichtes Spiel mit uns. Ruhig Blut, Bill, wir heizen denen schon tüchtig ein.“

„So, wie wir es im Mittelmeer Uluch Alis Bande gezeigt haben?“

„Genauso.“

„Also los, ich lasse ein Achterstück springen“, sagte Bill grinsend.

„Und ich halte zwei Piaster dagegen“, entgegnete Dan, der in seinen Taschen herumgekramt hatte. „Vor heute abend läßt sich hier keiner blicken, es sieht jedenfalls nicht danach aus.“

Wenig später aber glaubte er auf See eine Bewegung zu bemerken und ließ sich von Bill das Spektiv geben. Er zog es auseinander, spähte eine Zeitlang hindurch, dann ließ er es wieder sinken, griff wortlos in die Tasche und holte die zwei Piaster heraus.

Er drückte sie dem verdutzten Bill in die Hand und sagte: „Hier! Du hast gewonnen. Wette ist Wette. Sie kommen.“

„Zur Hölle, Dann, ich kann aber nichts sehen!“ rief Bill. Er nahm das, Messingrohr entgegen und blickte selbst hindurch – und erst jetzt erkannte auch er, daß sich da draußen undeutlich etwas regte. „Du hast immer noch die schärfsten Augen von uns allen“, sagte er bewundernd. „Wie viele Schiffe sind es denn? Ich sehe zwei, die Kurs auf die Bucht nehmen.“

„Drei, vielleicht sogar vier“, korrigierte Dan, dann stand er auf und gab Mulligan und Bingham ein Zeichen. Mulligan winkte zurück, er hatte verstanden. Er wechselte ein paar Worte mit Bingham, nahm dann sein Spektiv zur Hand und hielt ebenfalls nach Nordwesten Ausschau. Von dort aus näherte sich der feindliche Verband, zwei Galeonen und zwei Karavellen, und über die Absichten dieses stattlichen Vierer-Konvois schien kein Zweifel zu bestehen.

Dan und Bill waren aufgestanden. Sie bewegten sich ein Stück weiter auf die Einfahrt zu, blickten wieder zu den fremden Schiffen, verständigten sich noch einmal mit Mulligan und Bingham und nahmen dann ihr Boot, um zur „Hornet“ zu pullen. Dann stieß einen Pfiff aus, der die Männer an Bord der Galeone alarmierte. Auch an Bord der „Fidelity“ wurde man hellhörig.

„Vier Schiffe nehmen Kurs auf die Bucht!“ schrie Dan. „Zwei Dreimaster, zwei Zweimaster. Sie kreuzen, aber es ist offensichtlich, daß sie uns einen Besuch abstatten wollen!“

Hasard, der ans Schanzkleid des Achterdecks der „Hornet“ getreten war, blickte zu der Jolle, die jetzt längsseits ging, dann zu dem zweiten Boot, in dem sich Bingham und Mulligan der „Fidelity“ näherten. So war es vereinbart: Bei Gefahr kehrten die Ausguckposten von der Einfahrt an Bord ihrer Schiffe zurück. Die Gefahr war akut, auch der Seewolf glaubte sofort fest daran, daß das Auftauchen der fremden Schiffe ihnen galt.

Unschwer ließ sich die Absicht des anrückenden Gegners erkennen, zielstrebig kämpften sich die beiden Galeonen und die beiden Karavellen in der schweren, aufgewühlten See auf die Bucht von Sillon de Talbert zu.

Hasard ließ Easton Terry signalisieren und erteilte ihm seine Befehle, und nun ging es los. Längst waren die „Hornet“ und die „Fidelity“, obgleich ihre Geschütze nach wie vor getarnt waren, klar zum Gefecht. Jetzt wurden auch die Anker gelichtet, damit die Schiffe im Falle eines Angriffs sofort beweglich waren – eine zeitraubende Tätigkeit, die bei einer überraschenden Attacke zum Verhängnis werden konnte.

Hasard kletterte auf die Kampanje seines Schiffes und beobachtete den nahenden Verband durch sein Spektiv. Auch Ben Brighton, Big Old Shane und Old O’Flynn hatten sich aufs Achterdeck begeben und hielten durch ihre Rohre Ausschau nach Nordwesten.

„Mein Kieker verrät mir so einiges“, sagte der alte O’Flynn, der von dem bevorstehenden Ereignis gefesselt war. „Wir haben da zwei ordentlich bestückte Galeonen und zwei wendige, flinke Karavellen. Ich weiß wirklich nicht, welche von den Kähnen uns gefährlicher werden könnten.“

„Wenn wir sie reinlassen, sitzen wir in der Falle“, brummte Shane. „Bin mal gespannt, was Hasard jetzt vorhat. Bisher hat er’s uns ja nicht verraten wollen.“

Der Seewolf hatte jedes Wort verstanden. Er ließ das Spektiv sinken, schob es zusammen und grinste.

„Shane“, sagte er laut. „Hast du schon mal was vom verlorenen Lamm gehört, das seine Herde sucht?“

„Ich? Wieso? Steht das in der Bibel? Ich lese doch keine Bücher!“

„Nehmen wir mal an, der ‚Hornet‘ bricht die Ankertrosse“, sagte Hasard und sprang von der Kampanje zum Achterdeck hinunter. „Der Südwind drückt sie auf die offene See hinaus. Die Ankerwache pennt. Der Kapitän tobt, als er merkt, was los ist – und dann hat er seine Mühe, in die Bucht zurückzukehren, weil ihn der Wind und die Strömungen viel zu weit aufs Meer hinaustreiben.“

„Und er ist so mit der Sache beschäftigt, daß er gar nicht bemerkt, wen er im Rücken hat“, fügte Ben grinsend hinzu. „Eine gute Idee.“

„Ja“, sagte nun auch Shane und lachte. „Dann wollen wir mal, was?“

Hasard ließ Easton Terry wieder Zeichen geben, Terry mußte mit der „Fidelity“ in der Bucht bleiben. Hasards Männer hingegen setzten die Segel, und dann glitt die „Hornet“ geisterhaft schnell durch die Ausfahrt aufs offene Meer hinaus.

„Wir lassen die Kerle zappeln, bis sie dicht heran sind“, sagte Hasard. „Dann tun wir so, als hätten wir sie erst jetzt entdeckt, und geben ein Notsignal. Ben, sag Batuti Bescheid, er soll den Vormars entern.“

„Aye, Sir.“ Ben wies mit dem Kopf zu den vier Schiffen, die jetzt mit bloßem Auge zu erkennen waren, wenn man sich ein wenig Mühe gab. „Was meinst du, ob die sich wirklich von uns leimen lassen?“

„Das wird sich ja zeigen“, erwiderte der Seewolf grimmig. „Und dann wissen wir gleich, woran wir sind und können die Hunde richtig einschätzen.“ Er war wieder ganz der Alte, in seinen eisblauen Augen blitzte es verwegen und angriffslustig.

10.

Yves Grammont glaubte, seinen Augen nicht zu trauen. Die eine englische Galeone – es mußte nach Vangards Beschreibung die „Hornet“ sein – trieb plötzlich aus der Bucht hervor und legte sich quer zum Südwind vor die Einfahrt. Wütendes Gebrüll tönte zur „Louise“ und ihren Begleitschiffen herüber.

Grammont wollte schon das Feuer eröffnen, weil er sich entdeckt glaubte, da meldete ihm Ferret, der den Großmars erstiegen hatte: „Sie haben Schwierigkeiten! Sie kämpfen mit der See und drohen zu kentern!“

„Aber sie haben uns entdeckt!“ schrie Grammont mit verzerrtem Gesicht.

„Nein! Noch nicht! Sie wenden uns alle den Rücken zu!“

Hasard spielte seine Rolle gut, die „Hornet“ schlingerte wirklich so gewaltig in den Wogen, daß man den Eindruck haben mußte, sie würde jeden Moment querschlagen und ihre Mannschaft ins Wasser entladen. Gefährlich war das, Hasard riskierte nicht wenig, ein zu gewagtes Manöver, und es war tatsächlich um die „Hornet“ geschehen. Aber die Crew paßte auf und spielte bestens mit. Es gehörte zum Plan.

„Hölle“, murmelte Yves Grammont. „Das wird doch wohl kein Trick sein? Aber was hat der Hund davon, wenn er uns vor der Bucht abfängt? Er ist uns auf jeden Fall unterlegen.“ Er warf einen Blick durchs Spektiv. Vangards Angaben schienen zu stimmen, die Galeone „Hornet“ war denkbar schlecht armiert. Und in der Bucht, soviel war mittlerweile durch die Einfahrt zu erkennen, schien auch nur ein einziges Schiff zu liegen, andere Masten erhoben sich nicht über die Felsen hinaus, man hätte sie sehen müssen.

Grammont wägte kurz alle Möglichkeiten ab, dann beschloß er, weiterhin an seinem Plan festzuhalten und direkt auf die Engländer loszugehen. Daß es sich wirklich um Engländer handelte, stand unumstößlich fest. Munter flatterte der White Ensign, die weiße Flagge mit dem roten Georgskreuz, im Besantopp der „Hornet“.

Die „Louise“ ging dicht an die „Hornet“ heran, die „Petite Fleur“, die „Antoine“ und die „Coquille“ folgten ihr in Dwarslinie.

Plötzlich begann Batuti im Vormars der „Hornet“ zu gestikulieren und Signalfahnen zu schwenken.

„Ankertrosse gerissen!“ meldete Ferret. „Und jetzt haben sie auch noch Ärger mit dem Ruder! Das sind wirklich Pechvögel! Sie fragen, ob wir ihnen helfen können!“

„Das können wir“, sagte Grammont mit höhnischem Grinsen. Dann ließ er die Stückpforten hochziehen und die Kanonen ausrennen. Grimmig blickten die Mündungen der schweren Siebzehnpfünder-Rohre zu beiden Schiffsseiten heraus, die Geschützführer standen klar bei Lunten.

„Sie haben Angst zu sinken!“ rief Ferret.

„Verdammt, was sind das nur für Holzköpfe“, sagte Grammont. Er rieb sich die Hände und wußte noch nicht, wie sehr er sich täuschte. Noch einmal stieg ihm ein leiser Zweifel auf, irgend etwas könne vielleicht doch nicht stimmen, aber er verdrängte ihn aus seinen Gedanken. Jetzt galt es zu handeln!

Hasard warf noch einen letzten Blick durch das Spektiv und konnte den Namen am Bug der heranrauschenden Dreimast-Galeone entziffern: „Louise“. Er steckte das Rohr weg und sprang aufs Hauptdeck hinunter. Wer ihn von Bord des Piratenseglers aus beobachtete, mußte glauben, er sei in heller Aufregung über einen bevorstehenden Ruderbruch und wolle seine Mannschaft zusammenstauchen.

„Achtung jetzt“, sagte er zu Carberry, Blacky, Finnegan, Rogers, Al, Gary und den anderen, die nur darauf warteten, die Geschütze zu enttarnen und auszurennen. „Ich bin sicher, der Franzose zieht gleich alle Register. Er will uns versenken, nicht entern.“

Alles schien darauf hinzudeuten. Die „Louise“ schob sich noch näher heran, dann drehte sie bei und bot den Männern der „Hornet“ den Anblick ihrer Steuerbordbatterie dar. Grammonts Plan war klar: Er wollte die „Hornet“ zusammenschießen und dann auch die „Fidelity“ angreifen, die nach wie vor in der Bucht lag.

Keine Vorwarnung, keine Aufforderung zur Kapitulation: Grammont schrie: „Feuer!“, und die volle Breitseite fuhr donnernd aus den sieben Rohren.

Batuti, der eben noch eifrig signalisiert hatte, duckte sich im Vormars und griff zu Pfeil und Bogen. Verfluchte Dreckskerle, dachte er, gemeiner ging’s wohl nicht.

Hasards Männer gingen auf dem Oberdeck in Deckung, aber gleichzeitig rissen sie die gewachsten Tücher von den Kanonen.

Heulend flogen die Siebzehnpfünder Kugeln des Gegners heran, doch die Piraten hatten bei dem starken Seegang nicht gut genug zielen können. Drei Kugeln schlugen noch vor der „Hornet“ ins Wasser, zwei rasten hinter dem Heck vorbei, und die beiden anderen orgelten hoch genug über die Kuhl weg. Sie richteten keinen Schaden an.

Jetzt war jedoch auch die „Petite Fleur“ heran und legte sich im Kielwasser der „Louise“ quer zum Wind. Ihre Kanonen sprachen, Feuer und Rauch quollen aus den Rohren, sechs Kugeln stießen gegen die „Hornet“ vor.

Diesmal hatten die Franzosen mehr Glück. Die eine Kugel knickte der „Hornet“ glatt den Bugspriet weg, eine andere krachte ihr oberhalb der Wasserlinie ins Achterschiff und blieb in einem der Räume in der unmittelbaren Nachbarschaft der Kapitänskammer liegen. Die übrigen vier Kugeln verfehlten ihr Ziel.

Die „Louise“ schickte sich zum Überstaggehen an, doch jetzt gab Hasard seinen Männern einen Wink, und sie gingen ihrerseits zur Aktion über. Auf der „Hornet“ fielen die letzten gewachsten Tücher, die die Kanonen bedeckten, und die getarnten Stückpforten wurden schleunigst hochgezogen.

„Arwenack!“ schrien die Seewölfe, dann rollten die Kanonen vor und streckten ihre langen eisernen Rohre auf die See hinaus. Die Lunten glommen auf, das Zündkraut begann zu knistern, und brüllend fegte gleich die zehnfache Antwort auf Grammonts Attacke zur „Louise“ und zur „Petite Fleur“ hinüber.

Easton Terry befolgte den Befehl, den Hasard ihm vor dem Auslaufen gegeben hatte. Jetzt, da er die Kanonen der „Hornet“ wummern hörte, ließ auch er die Segel setzen, und die „Fidelity“ verließ ebenfalls die Bucht. Platt lag sie vor dem Südwind und hatte die günstige Luvposition inne. Sofort griff Terry in das Gefecht ein.

Die Fetzen flogen, massiver Widerstand prallte den Piratenschiffen entgegen. Damit hatte Yves Grammont weiß Gott nicht gerechnet, und in seinem Zorn verfluchte er Vangard, der sich in seinen Beobachtungen doch geirrt hatte.

Es war aber zu spät, die Taktik zu ändern, er mußte sich dem Gegner voll stellen. Natürlich gab sich Grammont nicht geschlagen – zornig warf er sich mit seinem kompletten Viererverband in den Kampf, und jetzt brüllten und donnerten die Kanonen, daß es bis nach Brest hin zu hören war.

Die „Petite Fleur“ war durch zwei Kugeln getroffen und versuchte, sich dem erneuten Feuer der „Hornet“ durch ein geschicktes Manöver zu entziehen. Hasard folgte ihr jedoch und entging um Haaresbreite der nächsten Breitseite, die die „Louise“ auf sein Schiff losschickte.

Die „Antoine“ und die „Coquille“ nahmen die „Fidelity“ in Empfang, aber Easton Terry ließ sich nicht beeindrucken. Von Anfang an bewies er Kaltblütigkeit. Längst war auch sein Schiff klar zum Gefecht, und jetzt brachte er der „Antoine“ gleich im ersten Anlauf ein paar empfindliche Treffer bei.

Ferris Tucker zündete auf dem Achterdeck der „Hornet“ eine seiner Flaschenbomben und schleuderte die kompakte Ladung zur „Petite Fleur“ hinüber. Ehe man dort erkannt hatte, daß es sich um eine Wurfgranate handelte, ging sie hoch und riß ein Loch in das Vorschiff.

Jean Bauduc, der sich gerade auf der Kuhl seines Schiffes befand, konnte sich gerade noch rechtzeitig in Deckung bringen. Dann sprang er wieder auf und fluchte mit seinen Männern zusammen über die Bescherung, die sich ihren Augen bot, als sich der Rauch der Explosion verzog.

Batuti und Shane sandten Brandpfeile gegen die Feindschiffe aus, und da es gerade wieder nicht regnete, fing die Takelage der „Petite Fleur“ als erste Feuer. Wenig später brannten auch die Segel der „Antoine“.

Bisher hatte der Kampf ohne merkliche Veränderung hin und her getobt, jetzt aber zeichnete sich eine Wende ab. Die „Hornet“ und die „Fidelity“ gewannen die Oberhand. Easton Terry erwies sich als ein harter Kämpfer, Hasard gestand ihm dies neidlos zu. Im Gefecht ergänzten sie sich ausgezeichnet, als hätten sie schon früher Seite an Seite gekämpft.

Die „Louise“ glitt ein Stück außer Reichweite und versuchte dann, an die „Fidelity“ heranzusegeln, doch Terry war auf der Hut und empfing Grammont mit Drehbassenfeuer vom Achterkastell.

Die „Coquille“ hatte gewendet und hielt jetzt auf die „Hornet“ zu, um der in Bedrängnis geratenen „Petite Fleur“ zu Hilfe zu eilen. Auf der „Antoine“ hatte man alle Hände damit zu tun, den Brand zu löschen.

Hasard ließ das Feuer auf die „Coquille“ eröffnen und schlug sie zurück, dann wandte er sich erneut der „Petite Fleur“ zu. Wieder krachten die Kanonen, wieder flog eine Wurfgranate, und diesmal war das Schicksal von Jean Bauducs Schiff besiegelt. Ihre Lecks klafften bis über die Wasserlinie hinaus. Sie zog Wasser und begann zu sinken.

Bauduc und seine Kerle versuchten zu retten, was zu retten war, doch bald mußten sie einsehen, daß es sinnlos war. Sie mußten die „Petite Fleur“ aufgeben und von Bord gehen,

Terry wehrte die „Louise“ ab, dann ging er an die „Antoine“ heran, ehe die „Coquille“ sich ihm zuwenden konnte. Er feuerte die vorderen Drehbassen ab, luvte an und ließ auch die Culverinen sprechen, und jetzt war die „Antoine“ genauso schwer angeschlagen wie die „Petite Fleur“, die ihr Heck ins Wasser senkte und den Bug fast senkrecht hochhob, während ihre Mannschaft auf die Felsen an der Bucht zuschwamm und ihre liebe Not hatte, nicht elendig zu ersaufen.

Auch die „Antoine“ sank, und Pierre Servan und seine Leute mußten ebenfalls von Bord gehen, sie hatten keine andere Wahl.

Grammont und Saint-Jacques nahmen mit der „Louise“ und der „Coquille“ erbost Kurs auf die Engländer.

Die Männer der „Antoine“ konnten ein Beiboot abfieren, doch dieses kenterte im Sturm, als sie gerade hineingeklettert waren. Servan und seine Männer mußten schwimmen wie Bauduc und dessen Crew, und die „Louise“ und die „Coquille“ konnten die Schiffbrüchigen nicht übernehmen, weil die „Hornet“ und die „Fidelity“ sie immer wieder abdrängten.

Schließlich mußte Yves Grammont die Flucht antreten.

Obwohl es ganz und gar nicht seinem Wesen entsprach, mußte er kapitulieren, vorläufig jedenfalls, denn auch die „Louise“ war schwer angeschlagen. Die „Coquille“ allein konnte sich gegen die „Hornet“ und die „Fidelity“ nicht behaupten, und so verzog sich auch Saint-Jacques im zunehmenden Sturm nach Westen. Er folgte Grammont, der wutentbrannt nach einer Möglichkeit Ausschau hielt, zu verholen und die schlimmsten Lecks abzudichten.

Wieder begann es zu regnen. So erloschen wenigstens die Feuer in der Takelage. Doch nichts konnte Grammonts Zorn abkühlen.

Er schwor bittere Rache – und das Gesicht jenes schwarzhaarigen Teufels, den er auf dem Achterdeck der „Hornet“ hatte stehen sehen, hatte er sich ganz genau gemerkt. Immer wieder fragte er sich, wer dieser Himmelhund, dieser Bastard und Satansbraten, wie er ihn nannte, wohl sein mochte. Ganz bestimmt kein harmloser Handelsfahrer. Diesen Irrglauben hatte Grammont teuer bezahlen müssen, und jetzt stand er vor einem Rätsel.

Warum diese Falle? Warum der ganze Aufwand? Hatte England etwas herausgefunden und holte jetzt zum Gegenschlag aus? Glaubte man dort drüben, auf der anderen Seite des Kanals, nicht mehr an zufällige Überfälle von Piraten auf Engländer, sondern vermutete hinter alldem ein Komplott?

Wie auch immer – er würde sich an diesem schwarzhaarigen Hund, der der Führer der beiden Schiffe zu sein schien, rächen!

Hasard und Easton Terry verzichteten darauf, die flüchtenden Piraten zu verfolgen. Sie nahmen sich lieber die Schiffbrüchigen vor, deren einzige Rettung jetzt darin bestand, direkt zum Ufer zu schwimmen und sich in der Umgebung der Bucht zu verstecken.

„Wir müssen versuchen, einige der Kerle zu schnappen“, sagte der Seewolf zu Ben Brighton. „Wie sieht es bei uns aus? Haben wir Verletzte?“

„Nur leichte Verwundungen, nichts Ernstes“, antwortete Ben. „Der Kutscher ist dabei, die Blessuren zu verarzten.“

„Gut. Lecks?“

„Ferris hat eins abgedichtet, weitere scheint es nicht zu geben, jedenfalls nicht unter der Wasserlinie.“

„In Ordnung, dann können wir also weitermachen. Wir müssen aus den Piraten herauskriegen, wo sich ihr Schlupfwinkel befindet. Dorthin sind die ‚Louise‘ und die Karavelle geflohen, dort müssen wir sie erneut stellen.“

„Ja. Laufen wir die Bucht wieder an?“

„Sofort, und dann fieren wir die Beiboote ab“, entgegnete Hasard. Er legte den Kopf in den Nacken und schrie zu Batuti hinauf: „Batuti, gib Terry ein Zeichen! Er soll anluven, wir segeln zurück in die Bucht!“

„Aye, Sir!“ rief der Gambia-Mann, dann vertauschte er Pfeil und Bogen wieder mit den Signalfahnen.

So kehrten die „Hornet“ und die „Fidelity“ in die Bucht von Sillon de Talbert zurück, gingen vor Anker und ließen ihre Beiboote zu Wasser. Der Sturm tobte über die Nordküste der Bretagne und behinderte sie in ihrem Unternehmen, doch sie waren fest entschlossen, einige von den Kerlen zu fangen.

Ihr Auftrag endete hier nicht, er hatte eben erst angefangen und mußte weitergeführt werden. Wer war der Anführer der Bande, den Hasard auf dem Achterdeck der „Louise“ hatte stehen sehen – dieser vollbärtige Kerl mit der Augenbinde? In wessen Auftrag handelte er? Steckten wirklich die Spanier dahinter? Sollte Lord Gerald Cliveden recht behalten?

Es gab viel zu tun. Hasard mußte sich beeilen, wenn er die schiffbrüchigen Piraten noch erreichen wollte, sie waren jetzt bereits an Land. Gelang es ihm nicht, sie zu stellen, stand er wieder vor dem Nichts und konnte von vorn beginnen.

Die „Petite Fleur“ und die „Antoine“ waren gesunken, der Kanonendonner war verstummt. Nichts schien mehr von dem erbitterten Gefecht zu zeugen, das eben stattgefunden hatte. Nur der Sturmwind heulte weiterhin sein klagendes Lied über dem unwirtlichen Küstenland, das den Seewölfen jetzt noch menschenabweisender als vorher erschien …

1.

Der Mann, der neben dem Kutscher auf dem ersten Frachtwagen saß, hatte ein südländisches Aussehen. Im Gegensatz zu dem bretonischen Kutscher mit seinem blonden Kraushaar und den blauen Augen sah er fast aus wie ein Nordafrikaner. Seine schwarzen Jettaugen versuchten, die Dunkelheit vor sich auf dem schmalen Waldweg auf größere Entfernung zu durchdringen, aber mehr als fünfzig Schritte weit konnte er nicht blicken.

Der bretonische Kutscher fluchte, wie seit Stunden, leise vor sich hin. Er hielt es für vollendeten Schwachsinn, bei Nacht über die unsicheren Straßen von Saint Brieuc zu fahren.

Wenn die Schnapphähne und Wegelagerer bisher nicht gewußt hatten, daß sich ein Überfall auf die drei Wagen lohnte, dann mußte ihnen die nächtliche Fahrt und die Tatsache, daß die Wagen auf kaum befahrenen Nebenstrecken nach Rennes gelenkt wurden, deutlich kundtun, daß hier etwas besonders Wertvolles transportiert wurde.

Der Bretone fuhr nicht zum erstenmal Waffen nach Rennes, wo sie den Männern Heinrich von Bourbons übergeben werden sollten, von dem es hieß, er werde der zukünftige König Frankreichs. Der Bretone mochte das zwar nicht glauben, denn Heinrich von Bourbon war Hugenotte, und Papst Clemens VIII. hatte einen Bann über ihn verhängt, aber er verstand auch nichts von der nohen Politik und wollte sich auch nicht einmischen in etwas, das ihm nächstens ein Loch im Kopf, sonst aber nichts einbringen konnte.

Das rechte Vorderrad des Frachtwagens rumpelte durch ein Loch, daß der dunkelhäutige Beifahrer mit dem Kopf gegen den ersten Spriegel stieß, der den Fahrerbock überschirmte.

Der kleine Mann stieß einen Fluch aus, den der Bretone nicht verstand, und mit hartem Akzent fügte er böse hinzu: „Paß doch auf, du Tölpel!“

Der Bretone nahm die Zügel auf und brachte die sechs schweren Percherons zum Stehen. Fast gelassen wandte er sich an den dunklen Mann neben sich.

„Hör mal zu, du lausiger Spanier“, sagte er in seiner schwerfälligen und gemächlichen Aussprache. „Erst schickst du uns mitten in der Nacht auf unbekannte Nebenstraßen, und dann hast du noch die Frechheit, mir vorzuwerfen, daß ich im Dunkeln ein Loch in der Straße übersehe. Hier, nimm die Zügel und sieh zu, wie du selbst nach Rennes gelangst. Ich hab die Schnauze voll von deinem Gemeckere.“

Von den beiden hinteren Wagen drangen leise Rufe zu ihm vor. Er kümmerte sich nicht darum. Ohne auf das plötzliche Gejammere des Spaniers zu hören, schwang er sich vom Bock des Wagens und ging an ihm vorbei zu den Männern, die hinter ihm hatten anhalten müssen. Er erklärte ihnen mit kurzen Worten, daß er keine Lust mehr habe, für ein paar Sous seinen Kopf hinzuhalten.

Die beiden anderen Kutscher hoben nur die Schultern. Sie brauchten das Geld, das sie mit der Fahrt verdienten, für ihre Familien.

Der Bretone verschwand in der Nacht.

Der Spanier tauchte bei ihnen auf.

„Wo ist der sture Kerl geblieben?“ fragte er.

Der Kutscher des zweiten Wagens zuckte mit den Schultern und wies mit dem Daumen hinter sich in die Nacht.

„Der ist weg“, sagte er. „Sie müssen den Wagen schon selber lenken.“

Wieder fluchte der Spanier.

„Wie weit ist es noch bis zur Mühle von Frigus?“ fragte er wütend.

„Etwa zwei Stunden, wenn wir das bisherige Tempo durchhalten.“

Der Spanier nickte.

„Ich werde den ersten Wagen fahren“, sagte er. „Paßt auf, die Straße ist voller Löcher. Die zwei Stunden müssen wir noch hinter uns bringen, dann werden wir von einem Trupp Soldaten begleitet.“

Der Kutscher nickte. Er wartete, bis der Spanier den ersten Wagen wieder in Bewegung gesetzt hatte, dann schwang er die Peitsche über die Rücken der Zugpferde und gab ihnen die Zügel frei.