La competitividad de la región centro del estado de Guanajuato y valoración de su capital territorial

- -

- 100%

- +

e) Teoría del Crecimiento Endógeno. Esta teoría (desarrollada inicialmente por Paul M. Romer y Robert E. Lucas Jr.) plantea que el crecimiento económico es un resultado endógeno del sistema económico y no de las fuerzas externas. Sostiene que el nivel de ingreso a largo plazo depende de la acumulación del capital físico, capital humano y conocimiento, los cuales están determinados endógenamente por decisiones de ahorro e inversión de agentes económicos que actúan racionalmente (Moncayo, 2002, p. 38). De acuerdo con Cuadrado, se realizaron varios estudios en los que se determinaron cuatro elementos a los que se les atribuía el éxito de ciertas economías locales: 1) talento empresarial, 2) un sistema productivo flexible, 3) las economías generadas en los distritos industriales y 4) la existencia de algún ‘agente individual o colectivo’ capaz de actuar como catalizador para movilizar el ‘potencial’ autóctono: un banco local, los mayoristas, las asociaciones industriales de carácter local, algún empresario de talento, etcétera (1995, p. 17).

En esta teoría Romer postula que aquella economía que cuente con una gran acumulación de conocimientos experimentará un crecimiento más rápido, es decir, afirma que un gran stock de capital humano es decisivo para el crecimiento económico y aclara que la formación del capital humano comprende: la escolaridad, el entrenamiento en el trabajo y el aprendizaje haciendo.

f) Perspectiva del Neoinstitucionalismo. Bajo el enfoque del crecimiento endógeno se desarrolló esta perspectiva, que sostiene que el desempeño de las instituciones es determinante para el crecimiento económico, comprendiendo por instituciones “las reglas de juego de una sociedad”, reglas que son de dos tipos: las formales (marco legal), y las informales (normas de comportamiento, convenios y códigos de conducta que regulan la vida social). Para Douglas North, las instituciones constituyen la base del proceso dinámico del desarrollo económico, porque considera que

ellas forman ‘la estructura de incentivos de una sociedad y, como tales, constituyen los factores determinantes del desempeño económico’ y, por tanto, para North ‘toda recomendación económica que no tenga en cuenta las instituciones está condenada al fracaso’ (Rodríguez, 2005, p. 23).

g) Teoría de la Causación Circular Acumulativa. Esta teoría le otorga especial atención a los procesos acumulativos que tienen lugar en la interacción entre la oferta y la demanda. Se sostiene que las inversiones se producen en función de la dimensión y del crecimiento esperado de la demanda, tanto local como externa, más que en función de la tasa de beneficios que puedan producir. Por ello, las regiones avanzadas y dinámicas se aprovechan de un doble proceso, acumulativo y cualitativo, como lo señala Cuadrado:

a) En primer lugar, el crecimiento inicial de una determinada zona o punto geográfico, a veces por razones no económicas, genera un flujo de inmigración que, a su vez, determina la creación de un mercado interno más amplio y en crecimiento. Este hecho estimula nuevas decisiones de inversión que producen un relanzamiento de la demanda local y del potencial de crecimiento. b) En segundo lugar, la existencia de economías de escala y de aglomeración y la adopción de innovaciones de proceso que acompañan a las nuevas inversiones y bienes de capital, dan lugar a que aumente la productividad y la competitividad de la economía local, lo que permite atraer nuevas demandas externas. La expansión de las exportaciones produce, a su vez, un aumento del empleo, nuevos flujos de inmigración y más desarrollo (1995, pp. 11-12).

Esta teoría indica que si dos regiones caracterizadas por enormes diferencias de renta o por su distinta especialización (p. ej.: agricultura e industria manufacturera) compiten dentro de una zona comercial unificada, no funcionan ni el principio de la ventaja comparativa, ni los mecanismos neoclásicos de ajuste, sino que, por el contrario, la región rica se ve favorecida por unos mayores rendimientos e impide el desarrollo de las más pobres.

h) Teoría de los Polos de Crecimiento. Esta teoría postula que la inversión en industrias dinámicas localizadas en centros estratégicos puede estimular un crecimiento económico más generalizado a través de encadenamientos hacia atrás y hacia adelante con las empresas que funcionan como proveedoras o demandantes de sus productos (Kuri, 2003). Toma como punto de partida una industria líder o ‘clave’, localizada por decisión de una autoridad pública, por azar o por otra razón, dentro de una zona económicamente atrasada. Esta industria por su dimensión y desarrollo tecnológico produce para mercados distintos del de la localización, aunque tiende a demandar y crear in situ una gran parte de los requerimientos y servicios que precisa. Esta teoría, señala Cuadrado, sostiene que la industria líder genera un conjunto de efectos de polarización y de desarrollo en torno al lugar en que está emplazada, en especial:

a) efectos derivados del multiplicador keynesiano, activados por el gran número de trabajadores empleados y por sus mayores niveles salariales; b) efectos input-output directos e indirectos, activados por la demanda interna de inputs intermedios (los “vínculos hacia atrás y hacia delante” a causa del carácter “básico” de la especialización local); los proveedores encuentran ventajas en instalarse cerca del polo; c) efectos de aceleración de Aftalion, a causa de las altas tasas de inversión y reinversión de beneficios; d) efectos ligados a las ventajas de localización, debido a la existencia o creación de infraestructuras y capital social; e) efectos de imitación y aprendizaje que producen una mejora en los niveles locales de conocimientos y técnicas y en la capacidad empresarial y de gestión (Cuadrado, 1995, p. 13).

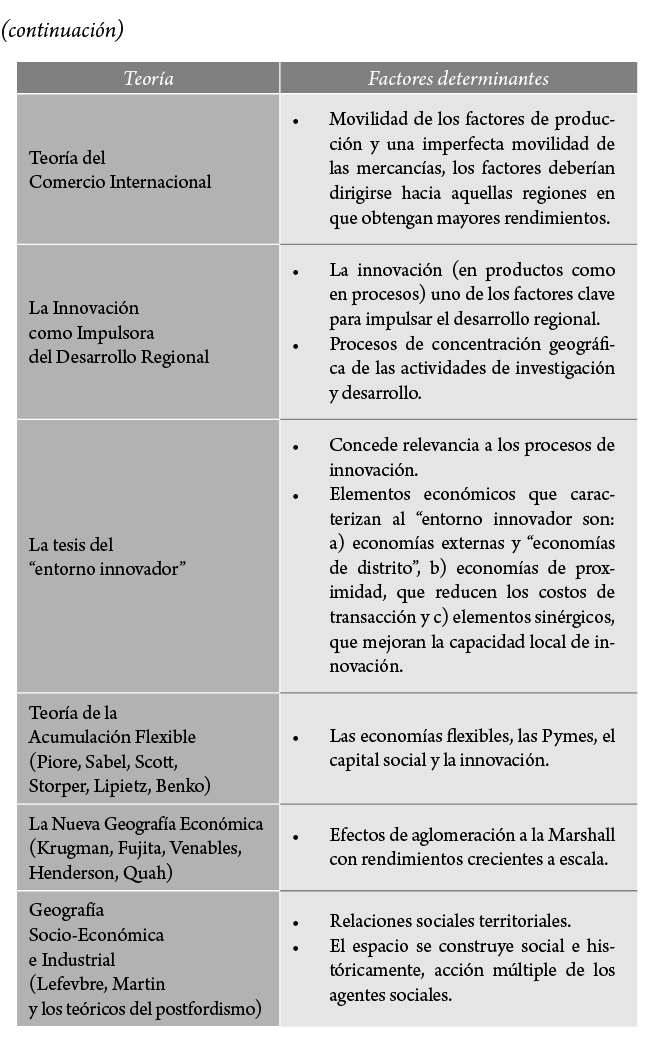

i) Las Teorías del Comercio Internacional y de las Uniones Aduaneras en el ámbito regional. La principal corriente teórica sobre el comercio internacional coincide con las premisas y conclusiones de la teoría neoclásica del crecimiento regional. Afirma que, si existe una perfecta movilidad de los factores de producción y una imperfecta movilidad de las mercancías, los factores deberían dirigirse hacia aquellas regiones en que obtengan mayores rendimientos, conduciendo todo ello a una situación de equilibrio e igualando, por consiguiente, los precios de los productos en todas las zonas. Si, por el contrario, los factores de producción fueran inmóviles, pero existiera un libre comercio para los productos, cada zona se especializaría en aquellas producciones que hicieran mayor uso de los factores que allí fueran más abundantes (Cuadrado, 1995, p. 14).

j) La Innovación como Impulsora del Desarrollo Regional. La innovación (en productos como en procesos) se ha convertido en uno de los factores clave para impulsar el desarrollo regional, incluso en el factor más importante del éxito de las economías locales (Nijkamp, 1986 citado por Cuadrado, 1995, p. 19). Desde los años ochenta del siglo :XX, aumentó el interés por la economía espacial de la innovación y el progreso técnico, se enfatizó en: a) los procesos de concentración geográfica de las actividades de investigación y desarrollo (I+D) y de innovación; y b) la expansión inter e intrarregional de la innovación” (Cuadrado, 1995, p. 19).

También se han desarrollado nuevos conceptos tales como el de milieu innovateur o “entorno innovador”. Este enfoque plantea que

La actividad de innovación tiende de manera natural a la concentración espacial. De hecho, una concentración de instalaciones permite una más fácil explotación de los conocimientos científicos y tecnológicos desarrollados en los centros de investigación y universidades, un mejor y más fácil acceso a la información, una mayor movilidad de la mano de obra cualificada y un mayor desarrollo de los servicios avanzados. La experiencia muestra que, dentro de los estrechos límites de las zonas metropolitanas y centrales, o de algunos “valles”, “pasillos’’ y corredores especializados, se generan toda una serie de procesos de apoyo mutuo en la innovación, de sinergias entre las unidades de investigación y las de producción, de efectos expansivos en la movilidad de la mano de obra gracias, especialmente, a los contactos personales o al fácil acceso a la información necesaria en cada momento (Cuadrado, 1995, p. 19).

También este enfoque postula que los procesos de innovación son de carácter acumulativo, justificado por las economías externas y por los efectos expansivos de la mano de obra cualificada y los conocimientos tecnológicos y organizativos que impulsan un proceso de generación de la innovación tecnológica en un área determinada (Cuadrado, 1995, p. 20, citando a Nelson y Norman, 1977 y Goddard y Thwaites, 1980). Procesos de innovación que se producen con mayor probabilidad en las regiones centrales, por lo que existe un profundo desequilibrio regional en la capacidad de innovación.

k) La tesis del “entorno innovador”. En el marco de la teoría del crecimiento endógeno se desarrolla esta tesis, que admite que el desarrollo se produce en zonas geográficas concretas, a causa del complejo conjunto de relaciones e interacciones que tiene lugar dentro de sus fronteras y le otorga un papel importante al factor de la oferta en el logro del éxito local. También concede relevancia a los procesos de innovación, al “entorno innovador”, al medio en que actúan los elementos que se consideran fuentes de creación del desarrollo económico, los cuales se benefician del elemento de proximidad geográfica y de las homogeneidades económicas y culturales que permiten definir territorialmente el propio medio o entorno local/regional. Los elementos económicos que caracterizan al

“entorno innovador son: a) economías externas y “economías de distrito”, las cuales promueven una especie de “clima industrial” capaz no sólo de reducir las desventajas en términos de costos de las pequeñas empresas locales, sino de ayudarlas en sus procesos de innovación. A este grupo pertenecen, por ejemplo, el importante proceso educativo y formativo que se produce dentro del citado medio o entorno; b) economías de proximidad, que reducen los costes de transacción al facilitar la circulación de la información, generar un mayor número de contactos personales y disminuir el costo de obtención de la información dentro de la economía local; c) elementos sinérgicos, que mejoran la capacidad local de innovación por medio de procesos de imitación, interacciones entre agentes locales, sociedades mixtas privadas y públicas para proyectos de infraestructura y servicios, interacciones entre centros de investigación y empresas potencialmente dispuestas a adoptar invenciones con rapidez, colaboración entre clientes y proveedores (Cuadrado, 1995, p. 23).

Cuadrado destaca que la capacidad innovadora de un medio no sólo puede atribuirse a su funcionamiento interno, sino que necesita de alguna energía externa,

en forma de nueva información tecnológica, organizativa o de mercado, y los canales que permitirán recibir y utilizar dicha energía de modo eficiente en el proceso de producción son las redes transterritoriales. Aparte de las redes de infraestructuras tradicionales (aunque sean avanzadas), las formas más importantes de “redes” son las de cooperación que se establezcan entre empresas (acuerdos de colaboración tecnológica, alianzas estratégicas, acuerdos de comercialización), entre instituciones de investigación, e incluso entre instituciones públicas, como los gobiernos regionales o municipales que deseen colaborar en proyectos tecnológicos, educativos o de infraestructura (1995, p. 24).

l) Teoría de la Acumulación Flexible. Esta teoría explica que la producción masiva y en gran escala llega a sus límites como modelo dominante de industrialización, y surge la especialización flexible, basada en la manufactura de productos con especificaciones de los clientes y con una maquinaria con tecnología de múltiples propósitos y métodos de producción flexible, con trabajadores calificados. La nueva tecnología de maquinaria computarizada permitió a las firmas responder de forma más flexible a los cambios en la demanda de las especificaciones de los productos. La empresa puede dejar de organizar todo el proceso productivo dentro de su propia planta y conseguir ciertos componentes de otras firmas. La especialización se vuelve ventajosa para cada una de las firmas pequeñas. La subcontratación entre las firmas constituye la base de una especialización sectorial. Las economías internas de escala que habían sido la base de la producción a gran escala en una empresa son reemplazadas por economías externas que surgen de la división de trabajo entre muchas firmas. Por lo que se afirma que se pasó de un modo de acumulación fordista a un modelo de acumulación flexible (Helmsing, 1999).

m) La Nueva Geografía Económica. Esta perspectiva proporciona una explicación sobre la formación de una gran diversidad de formas de aglomeración (o concentración) económica en espacios geográficos. Fujita y Krugman afirman que “La aglomeración de la actividad económica tiene lugar en distintos niveles geográficos y presenta una variedad de formas distintas” (2004, p. 179). Estos autores proponen algunos elementos clave, el primero es el modelo de equilibrio general de una economía espacial, considerada en su conjunto, el segundo es el de los rendimientos crecientes que conducen a una estructura de mercado caracterizada por la competencia imperfecta, la tercera son los costos de transporte (que hacen que la localización sea importante) y por último el movimiento locacional de los factores productivos y los consumidores que constituyen elementos a considerar en el estudio de la aglomeración (Fujita y Krugman, 2004, p. 180).

Además, sostienen que la estructura geográfica de una economía es determinada por la tensión existente entre las fuerzas centrípetas (enlaces, densidad de mercados, difusión del conocimiento y otras externalidades económicas puras) que concentran la actividad económica (la aglomeración) y las fuerzas centrífugas (inmovilidad de factores, renta de tierra, desplazamientos, congestión y otras deseconomías puras) que la separan (op. cit. p. 196).

n) Geografía Socio-Económica e Industrial. En esta perspectiva teórica el espacio no es el plano homogéneo e isotrópico, sino la dimensión material de las relaciones sociales, las cuales constituyen la sustancia misma del espacio, es un campo de fuerzas en donde interactúan factores históricos y físicos, con la acción múltiple de los agentes sociales (Moncayo, 2001, p. 31, citando a Benko, Georges y Alan Lipietz, 2000, p. 13).

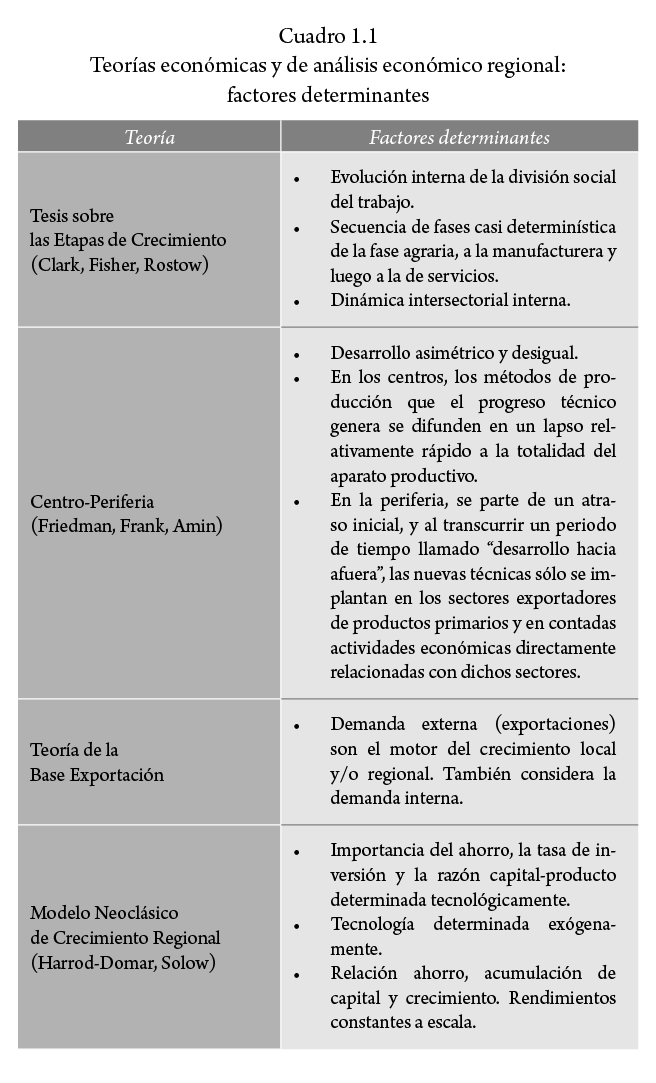

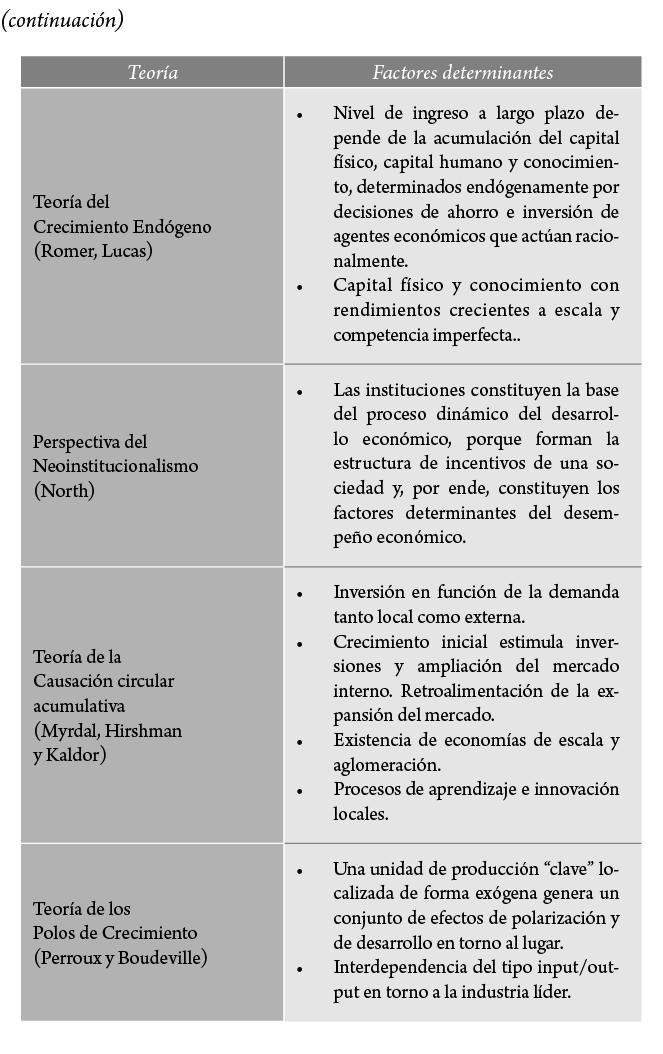

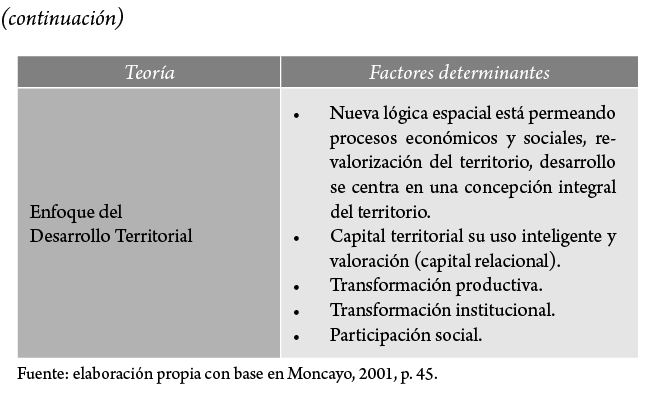

A continuación, en el cuadro 1.1 se presenta un resumen de las teorías económicas y de los factores que consideran determinantes para el crecimiento económico, para posteriormente profundizar en el Enfoque del Desarrollo Territorial.

Como puede apreciarse, existen distintas respuestas en torno a las causas o factores que pueden detonar un crecimiento económico, o bien en la actualidad, conseguir la competitividad de los territorios, pero lo que es un hecho es que los países más desarrollados son los que han obtenido las mayores ganancias de la economía global, en la cual se han insertado de manera competitiva y aprovechado sus ventajas competitivas no sólo de sus lugares, sino también de otros territorios, siendo así los ganadores, garantizando el éxito en los mercados globales, mientras que los países en vías de desarrollo no han logrado aprovechar las oportunidades presentadas en el juego contexto global-local para insertarse de manera ventajosa en la economía global y lograr su desarrollo.

De acuerdo con Boisier (1998), en el juego de la globalización, en el desarrollo territorial confluyen dos escenarios: el contextual y el estratégico. El primero se refiere a la apertura externa económica y a la apertura interna (política, proceso de descentralización). Respecto al escenario estratégico, el desarrollo depende de las nuevas modalidades de configuración regional (pivotales asociativas, virtuales), y el otro vinculado a la interpretación entre los bienes públicos y privados, es decir, con un modelo de gestión regional basado en criterios de gestión privados, que incluyan la flexibilidad (aumentar posibles respuestas a las demandas del entorno), la velocidad (aprovechar oportunidades para salir y entrar rápidamente de acuerdos y redes), maleabilidad (capacidad de adaptación estructural a los intersticios del entorno y a las características del medio regional ), y la imaginación creativa (condición para poder hacer más con menos). El desafío consiste en ayudar a que los territorios ocupen nichos que sean a la vez modernos, competitivos, participativos y equitativos con la finalidad de posicionarse en ese escenario global como entidades ganadoras (pp. 758-759).

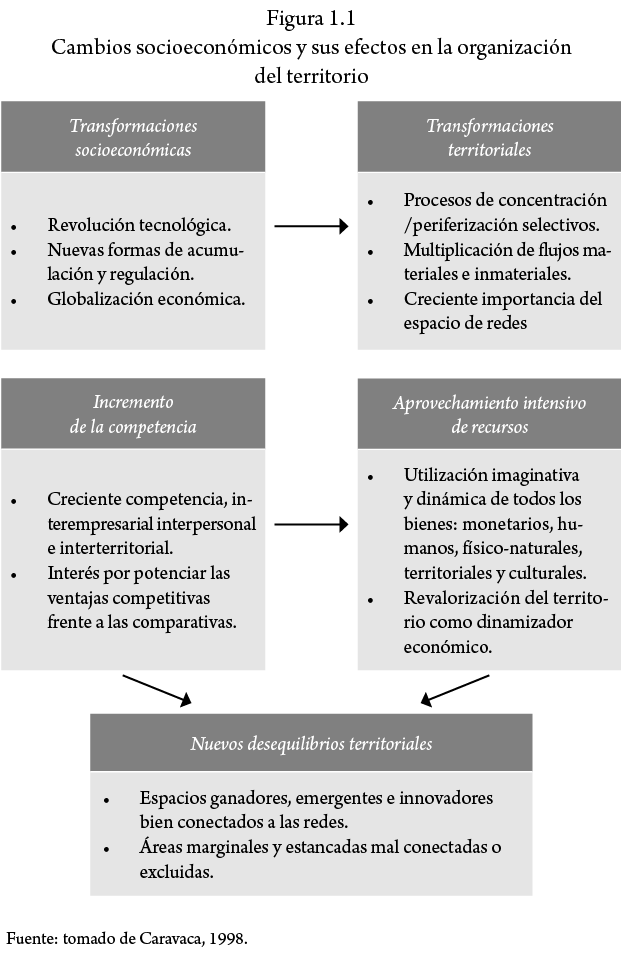

Es por ello, que los territorios buscan incorporarse en una buena posición, revalorizando todos sus bienes patrimoniales e identificando aquellos recursos que les confieran ventajas competitivas y con ello lograr una buena posición en la economía global. Incorporarse de manera competitiva en el mercado global implica desarrollar una capacidad innovadora que les permita aprovechar y utilizar de manera imaginativa, racional y equilibrada sus recursos locales en aras de su desarrollo (Caravaca, 1998, p. 6) (Ver figura 1.1).

Competitividad de los territorios en el contexto global

Como hemos visto, la globalización económica ha modificado las reglas del juego del mercado internacional generando nuevas condiciones para el libre comercio como la superación progresiva de las barreras legales, geográficas (distancia y acceso) y culturales. En este contexto de libre comercio los productos locales, elaborados en los países en vías de desarrollo, tienen que competir con aquellos productos similares, pero elaborados en los países desarrollados, los cuales gozan de menores costos de producción o incluso subsidios, o son de mejor calidad, por lo que ingresan a los mercados locales en mejor posición.

En las condiciones establecidas para el libre mercado, los territorios tienen que afrontar una competencia, ahora planetaria, ante la cual han tenido que adaptarse. Por una parte, los territorios han transformado sus sistemas de producción nacionales y locales, pero también han generado nuevos conocimientos para atraer a los consumidores, llevando a establecer mejores mecanismos de comunicación, de gestión y entablar alianzas estratégicas para lograr posicionarse de manera ventajosa en el mercado y hacer frente a los retos de la globalización para lograr el desarrollo (Observatorio Europeo Leader, 2001, p. 14).

Uno de los retos que enfrentan los territorios en el contexto global, es precisamente el ser competitivos. Esto quiere decir que tienen que:

1) Poseer la capacidad para atraer y retener la inversión extranjera directa

2) Generar empleos y valor agregado

3) Lograr altas y sostenibles tasas de crecimiento

4) Generar excedentes crecientes de exportación

5) Generar y mantener niveles crecientes de productividad

6) Mantener calidad de vida elevada

Como se puede apreciar, la competitividad es un concepto que hoy se vincula a la globalización económica, y ha sido utilizado como sinónimo de la fortaleza económica de una nación, industria o una empresa. Los parámetros más recurrentes para medir la competitividad son el nivel de productividad alcanzado y la calidad de vida de su población. Elementos importantes para asegurar una adecuada participación en el mercado internacional y el comercio (Sobrino, 2001, p. 311; Sobrino, 2005).

El logro de la competitividad impone a los territorios enfrentar ciertos desafíos. Por una parte, tienen que situarse en los espacios abiertos por la globalización, desarrollar intercambios, así como formas de solidaridad y de transferencia interterritorial. Además de mantener un diálogo entre actores e instituciones encaminado a establecer políticas de desarrollo favorables a las situaciones de los territorios; afirmar su especificidad y capacidad de respuesta a los problemas generados por el contexto global (Observatorio Europeo Leader, 2001, p. 15).

Es un hecho que no todos los territorios tienen las mismas condiciones para competir, ello depende de su capacidad para adaptarse y superar las limitaciones y condiciones que impone la economía global, así como las limitaciones que imponen su propia historia y sus características estructurales, es decir, su estructura productiva, su mercado de trabajo, sus capacidades tecnológicas, organizacionales y comerciales.

En este contexto de libre mercado y libre competencia, lograr que los territorios sean competitivos y mantener o incrementar esa competitividad, representa una prioridad para los gobiernos, pues la competitividad se ha convertido en un punto de referencia con base en el cual los agentes económicos globales toman sus decisiones para elegir los territorios en donde localizarán su actividad productiva, de gestión y demás actividades económicas.

Aunado a lo anterior, la competitividad ha adquirido mayor relevancia por la influencia que ejerce en todos los aspectos de la vida social, más allá del ámbito económico. Así, ha sido usada como un referente analítico no solo del desempeño económico de una empresa, industria o nación, sino también de las regiones, de las ciudades e inclusive de los territorios.

A pesar de su importancia, es un hecho que no existe un consenso conceptual sobre la competitividad. Bhawsar y Chattopadhyay (2015) señalan que al igual que la globalización, la competitividad ha sido ampliamente abordada desde distintas perspectivas: económica, administrativa, histórica, política y cultural, desde las cuales se ha generado una abundante literatura, que permite afirmar que la competitividad es un concepto con varias dimensiones, no solo la económica, sino con otras, lo que conduce a señalar que son muchos los factores los que la determinan.

Por ello, es importante revisar las principales concepciones de la competitividad, sin pretender llegar a un consenso conceptual, sino que nos permitan señalar cuáles son las dimensiones que la conforman según la concepción, saber quién compite y por qué compite, conocer los factores que promueven o determinan la competitividad, para saber cómo se puede ser competitivo, y comprender cuáles son las estrategias que han seguido o pueden seguir para lograr un desarrollo equilibrado y sostenible.

Como se verá en los apartados siguientes, según la perspectiva de análisis y el enfoque teórico, se puede decir que la competencia ocurre entre las empresas, las industrias o las naciones. En una concepción más amplia se establece que en las ciudades, las regiones e incluso de manera más general, en los territorios tiene lugar la competencia.

Niveles de la competitividad

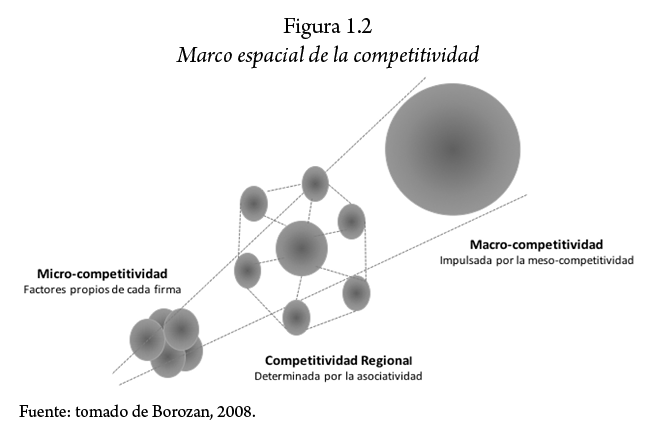

De manera general, el análisis de la competitividad se hace en tres niveles: el micro, el meso y el macro. Desde la dimensión micro se analiza la competitividad entre las empresas que hay en una nación o región; la dimensión meso se refiere a la industria y la región, mientras que la dimensión macro analiza la competitividad entre las naciones (Cellini y Soci, 2002) (Ver figura 1.2).

Nivel microeconómico

La competitividad microeconómica, es definida como la capacidad de una empresa para competir con éxito en el mercado doméstico o en el de exportación, incrementando sus bienes físicos, a la par que logra crecer (Sobrino, 2001). A nivel de la empresa, la competitividad se deriva de su ventaja competitiva en los métodos de producción y organización (precio y calidad del producto final) frente a sus competidores específicos, basa su adaptabilidad y capacidad para obtener ganancias a largo plazo, en la combinación de precio y calidad del bien o servicio ofrecido. Esta combinación le da capacidad a la empresa para cumplir de manera sostenible el doble propósito de cumplir con los requisitos del cliente con fines de lucro (Romo y Abdel, 2005).