La competitividad de la región centro del estado de Guanajuato y valoración de su capital territorial

- -

- 100%

- +

Cuando se logra establecer una dinámica saludable en la competitividad de las empresas, y éstas consiguen organizarse para establecer asociaciones, cooperación, eslabonamientos productivos, aprender y especializarse, se genera un ambiente propicio que favorece la competitividad de la industria y de la región, lo que a su vez incide en la competitividad de las naciones (Romo y Abdel, 2005).

Nivel meso: competitividad de la industria

La industria suele definirse como el conjunto de empresas que se dedica a actividades económicas similares. De tal manera que la competitividad de la industria resulta en gran medida de la competitividad de las empresas; es decir de su capacidad para ser constantemente rentables en el mercado abierto. De acuerdo con Romo y Abdel (2005) las empresas que forman parte de una industria competitiva se benefician de diferentes maneras, al generarse un círculo virtuoso entre el desempeño de la empresa y el de la industria (p. 204).

Según estos autores, una industria competitiva fomenta el desarrollo de infraestructura especializada como centros de investigación e instituciones educativas que permiten el desarrollo de habilidades técnicas y conocimientos para la industria. Esto favorece la formación de eslabonamientos verticales, es decir, la formación de relaciones interempresariales (una empresa adquiere bienes y servicios como insumos de producción de otras compañías en la cadena de producción), otorgándole a la industria mayor capacidad de respuesta y flexibilidad ante los requerimientos del mercado. Beneficiando así el desempeño de la empresa a su vez que el fortalecimiento del desarrollo industrial del país (Romo y Abdel, 2005).

Otros autores dan una definición más amplia de la competitividad de la industria, afirmando que es el grado en que una industria satisface las necesidades de los clientes, con la combinación peculiar de productos / servicios, precio, calidad e innovación, y las necesidades de varias partes interesadas, como proporcionar un lugar de trabajo seguro a los trabajadores (Bhawsar y Chattopadhyay, 2015, p. 667).

Nivel macro: la competitividad entre naciones

De manera general la competitividad de una nación se ha definido como la habilidad, la capacidad de una nación de brindar un ambiente adecuado para que sus empresas y sus industrias prosperen. El Foro Económico Mundial (2013) define la competitividad como el conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país (Bhawsar y Chattopadhyay, 2015, p. 667). Porter (1990), señala que la productividad de un país, y por tanto su competitividad, depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar continuamente. En este sentido, como se ha señalado, la competitividad es una medida del desempeño económico del país en la exportación. De esta manera un país será competitivo en la medida que logre expandir su participación en el mercado internacional y al mismo tiempo elevar el nivel de vida de su población. Pues como señala Porter, el principal objetivo de la nación es generar altos y crecientes estándares de vida para sus habitantes.

Sin embargo, existen algunas opiniones que discrepan en torno a la competitividad de las naciones, para algunos autores el enfoque de competitividad desde la perspectiva de las cuotas de mercado tiene sentido para las empresas, pero no a nivel de las economías nacionales. Chitea (2015) señala que “una economía nacional no sale del mercado como una empresa individual no competitiva” (p. 133).

Al respecto, es muy conocido el argumento de Paul Krugman (1994) respecto de la competitividad nacional. El autor afirma que el concepto de competitividad carece de validez en un contexto nacional por tres razones:

1) No se puede establecer una analogía entre la empresa y la nación. Dado que, si una empresa que no tiene éxito llega, finalmente, a la bancarrota y detiene su actividad, esto no pasa en el caso de una nación.

2) Las empresas compiten por las cuotas del mercado y el éxito de una puede ser en detrimento de otra empresa, en las naciones el éxito de una crea, más que destruye, oportunidades para otras naciones.

3) La competitividad no es más que otra manera de decir productividad; el incremento en la calidad de vida de los ciudadanos está relacionado principalmente con el incremento en las tasas de productividad.

Desde esta perspectiva eminentemente económica, se considera que el elemento central de la competitividad es la productividad. Así para lograr la productividad y mantener niveles elevados de la misma es indispensable que la industria sea capaz de adoptar innovaciones tecnológicas que se traduzcan en un incremento de la productividad (Porter, citado en Sobrino, 2001, p. 317). Los indicadores de la competitividad son el comportamiento de las exportaciones y el balance en la cuenta corriente, el nivel y crecimiento del producto interno bruto.

Ventajas competitivas

Desde la perspectiva tradicional de la economía, se han explicado los factores que generan competitividad en términos de las ventajas comparativas. El concepto de ventaja comparativa se refiere a que las naciones, mediante la especialización, se pueden beneficiar del comercio, aunque no posean una ventaja absoluta. Esta perspectiva afirma que el comercio refleja las diferencias entre las naciones en cuanto a la dotación de factores (tierra, trabajo, recursos naturales y capital), por lo que las naciones ganan ventaja comparativa si se especializan en aquellos sectores de la industria que utilicen intensamente algún factor de los que posee en abundancia (Porter, 1999).

Pero, en los años ochenta del siglo :XX, Porter propone su teoría de la competitividad nacional, basada en ventajas competitivas, la cual reside en que una empresa o país posea una ventaja única y sostenible respecto de sus competidores, y que dicha ventaja le permita obtener mejores resultados y por tanto tener una posición competitiva superior en el mercado; de ahí que una premisa importante desprendida de esta teoría es que “la prosperidad nacional no se hereda, sino que es creada por las oportunidades que brinda un país a sus empresas, porque son las únicas responsables de crear ventaja competitiva a través de actos de innovación” que permiten incrementar la productividad, que para Porter es el indicador de la competitividad.

La ventaja competitiva hace referencia a un instrumento activo o proceso dinámico de acumulación de factores internos y externos para la producción. Para obtener estas ventajas influye la lógica interna y externa del proceso productivo, así como la infraestructura de la firma, el manejo de los recursos humanos y la adopción de innovaciones tecnológicas (Sobrino, 2001, p. 319).

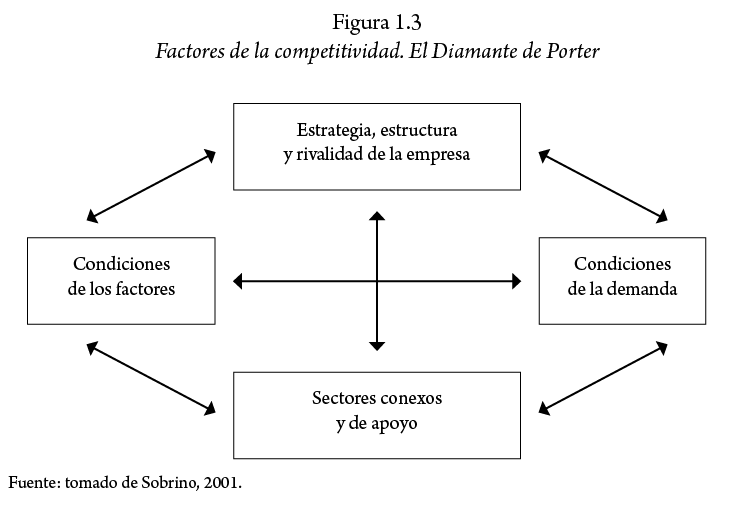

Para explicar los factores que promueven la competitividad Porter parte de un enfoque sistémico, al relacionar elementos microeconómicos, derivados de las estrategias competitivas de las empresas, y los factores macroeconómicos, establecidos por la dinámica del comercio internacional. En suma, vincula el nivel empresarial, regional e industrial, en su conocido modelo de diamante de la competitividad, que se muestra en la figura 1.3.

En el modelo, Porter argumenta que las ventajas competitivas se crean y sustentan mediante procesos altamente localizados que relacionan atributos específicos de los países. Estos atributos son los factores que determinan la competitividad:

1) Condiciones de los factores para la producción: se refiere a la oferta de mano de obra especializada o capital humano, infraestructura, creación y dotación de factores, financiamiento para poder competir en una industria determinada.

2) Condiciones de la demanda: Se refiere a la naturaleza o complejidad de la demanda en el mercado nacional para los bienes y productos elaborados por una industria determinada; y del comportamiento de la demanda exterior.

3) Condiciones de los sectores conexos y de apoyo. Con esto se refiere a la presencia de proveedores y a otras industrias relacionadas, para el acceso oportuno y eficaz a los principales insumos, unidades para coordinar o compartir actividades en la cadena productiva y formar clúster.

4) Condiciones de estrategia, estructura y rivalidad de la empresa referentes a cómo se crean, organizan y gestionan las empresas, así como la naturaleza de la competencia entre ellas (Porter, 1991, citado en Sobrino, 2005, p. 128; Romo y Abdel, 2005).

Como se puede observar en el modelo (ver figura 1.3) los cuatro factores interactúan entre sí para generar un entorno que permite a las empresas desarrollar o acumular habilidades para aumentar su ventaja competitiva. Una de esas habilidades es, para Porter, la capacidad de aprendizaje e innovación.

Por su parte, Krugman afirma que los factores internos a la empresa son los factores decisivos para la competitividad, al ser la productividad la fuerza de equilibrio para el desempeño competitivo de un país. Pero Porter considera que la ventaja competitiva se crea y mantiene mediante procesos localizados, resultado de la conjugación de factores microeconómicos (derivados de las estrategias competitivas de las empresas) y macroeconómicos (establecidas por el comportamiento del comercio internacional).

Una tercera perspectiva establece que la competitividad de un país depende de la habilidad empresarial que una firma individual pueda tener, puesto que la agregación de las empresas lleva a la competitividad de la industria regional y nacional en su conjunto, influye por tanto para la competitividad el mercado de factores, las instituciones con las que se interactúa y estructura de incentivos (Sobrino, 2001, p. 321 y 2005, p. 131).

En suma, tomando en consideración las tres perspectivas arriba señaladas sobre la competitividad de un país, Sobrino establece que esta está en función de la eficiencia microeconómica de sus empresas, de las políticas gubernamentales que permiten promover el crecimiento económico, y del desempeño de las principales ciudades para atraer nuevas inversiones que generan empleos y ayudan al crecimiento económico local (2001, p. 322).

A nivel de la empresa se considera que los factores importantes para la competitividad son de carácter interno, pero también hay factores externos referentes a la industria y la región que determinan el grado de competitividad de la empresa tales como: la concentración de mercado, la diferenciación de productos, los precios internacionales de los bienes producidos, la existencia de una política industrial específica para el sector en cuestión, presencia de infraestructura apropiada, capital humano calificado, proceso de aglomeración, e incluso el tipo de cambio y tasas de interés (Romo y Abdel, 2005, p. 204).

Al nivel de la industria, los factores que inciden en la competitividad son: la naturaleza de los bienes producidos, concentración del mercado y barreras de entrada, intensidad de capital y complejidad técnica, potencial de exportación, transferencia de tecnología, y estrategia seguida por los inversionistas extranjeros (Romo y Abdel, 2005, p. 205).

La competitividad regional, ¿las regiones compiten?

Cabe señalar que, de los niveles de análisis de la competitividad, el del nivel meso (región) es el que tiene un menor consenso respecto a su definición, así como sobre una delimitación metodológica para su determinación empírica. En este nivel de análisis se ha tomado como unidad de estudio a la región, agrupando a la competitividad urbana, rural o local.

Entre los problemas que se presentan para su comprensión está el hecho de que, hasta el momento, el indicador de la competitividad a nivel empresarial y nacional era la productividad. En el caso de la región se presenta el problema empírico de entender cómo interpretar el significado de la productividad regional. Aunado a lo anterior, es necesario entender que las regiones no son simples agregaciones de empresas, ni son versiones reducidas de naciones, por lo que no se puede analizar la competitividad regional desde un enfoque micro o macro.

En relación con lo anterior, Cellin y Soci (2000, citado por Kitson, Roy y Tyler, 2004, p. 994) afirman que la competitividad adquiere diferentes significados de acuerdo con la escala o nivel en el cual se use ese término. Por lo que propone el nivel meso para analizar la competitividad de los sistemas económicos locales, que incluye los distritos industriales (lo que Porter ha llamado clusters) y las regiones.

Uno de los conceptos más trascendentes de la competitividad regional es el dado por Porter (1990), que la define como “la habilidad que posee una economía de mantener y atraer a las empresas con cuotas de mercado estables manteniendo, o aumentando los niveles de vida de los que participan en la economía”. Por su parte Chitea (2015) la define como el grado en el que las regiones compiten entre ellas de cierta manera para atraer capital o fuerza de trabajo, es decir compiten por atraer a las empresas para que se localicen en sus territorios.

La región adquiere un papel importante para el logro de la competitividad de las empresas, pues las condiciones prevalecientes en su entorno influyen en el desempeño y el desarrollo empresarial. De tal manera que un buen entorno, caracterizado por una adecuada infraestructura, centros de educación e investigación, calidad de vida, políticas gubernamentales para atraer inversión, favorece la concentración empresarial en regiones geográficas específicas, dando origen a lo que Porter señala como clusters, es decir, grupos geográficamente cercanos de empresas, proveedores, prestadores de servicios e instituciones relacionadas en un campo particular, que están interconectados y vinculados entre sí por aspectos comunes y complementarios.

De acuerdo con Porter, los clusters impactan de manera positiva la competitividad pues: 1) incrementan la productividad de la empresa al reducir los costos de transacción y de capital por la proximidad física; 2) elevan la capacidad de innovación e incremento de la productividad; 3) estimulan la generación de nuevos negocios que llevan a expandir el cluster impulsando la innovación (Romo y Abdel, 2005).

Respecto a la competitividad urbana, autores como Lever y Turok (1999) y Sobrino (2001) afirman que se refiere al grado en el cual las ciudades pueden producir bienes y servicios, de lo que depende su capacidad para penetrar en el mercado regional, nacional e internacional; así como de su crecimiento económico local, e igualmente del incremento del ingreso real y la calidad de vida de sus habitantes.

Como puede apreciarse en estas concepciones de la competitividad se hace referencia a otros ámbitos más que el económico, considerando como elementos de su definición y medición, la calidad de vida de la población.

Sin embargo, para autores como Cellini y Soci (2002) la competitividad regional significa más que la capacidad potencial de exportación o el superávit en la balanza comercial; para ellos, la competitividad regional va mucho más allá de la producción de bienes incluyendo una amplia gama de insumos materiales e inmateriales y su movilidad, desde la vivienda y la infraestructura hasta las comunicaciones y las redes sociales.

Profundizando en esta discusión Camagni (2002) afirma que las regiones compiten para atraer a las empresas, es decir, por capital, así como por trabajadores y por acceder al mercado, pero esta competencia se basa en las ventajas absolutas y no sobre las ventajas comparativas. ¿De dónde vienen estas ventajas competitivas absolutas? Siguiendo con este autor, las regiones tienen un conjunto de factores o activos externos a las empresas pero que las benefician permitiéndoles obtener una alta productividad que de otra manera no sería posible. Cuando una región posee estos factores externos (activos tecnológicos, sociales, de infraestructura o institucionales) adquiere ventajas competitivas absolutas, favoreciendo que las empresas se localicen en su territorio (p. 2396).

Se considera que estos factores afectan la competitividad de las regiones, factores a los cuales se les ha denominado externalidades o recursos que posee la región y que son externos a las empresas, pero que influyen en su productividad y competitividad. Kitson, Ron y Tyler (2004) señalan que estas externalidades en cierta forma están reconocidas en el modelo explicativo de la competitividad de Porter, quien menciona que las ventajas competitivas derivan de procesos localizados geográficamente, colocando elementos clave para la competitividad en factores externos “blandos” tales como el grado de integración social, la existencia de redes sociales como capital social y estructuras institucionales (p. 994).

Para Camagni la competitividad territorial pone en relieve la importancia que desempeña el territorio, en cuanto a proporcionar un ambiente innovador para generar herramientas competitivas a las empresas. De acuerdo con este autor, el territorio desempeña un papel importante para la competitividad al ser un espacio en donde se llevan a cabo procesos de acumulación del conocimiento y el desarrollo de códigos de interpretación, modelos de cooperación y la toma de decisiones en las que se basa el proceso de innovación de las empresas locales (2002, p. 2396).

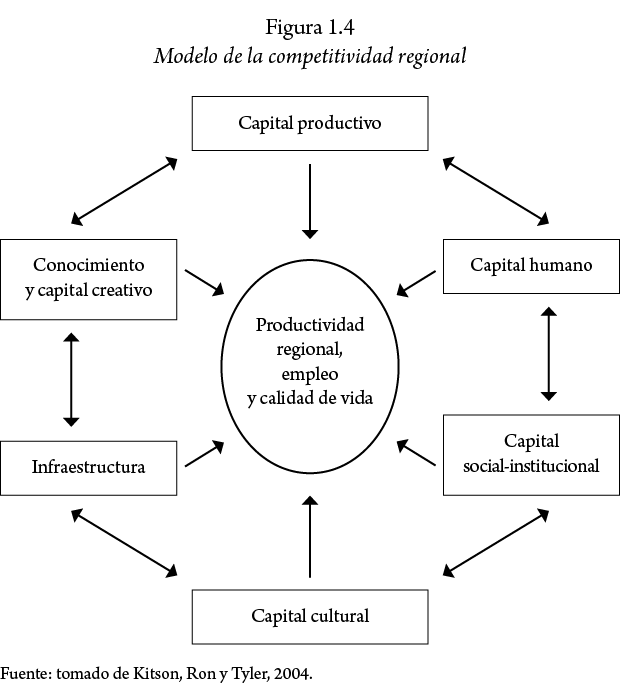

Con estas contribuciones, se ha explicado la competitividad regional con base a estas externalidades “soft”, que aluden a aspectos que rebasan el ámbito de la productividad, poniendo mayor énfasis en los procesos de generación del conocimiento local, del aprendizaje y la creatividad. A partir de estos elementos Kitson, Roy y Tyler (2004), proponen un modelo explicativo de la competitividad regional que contempla dichas externalidades blandas como sus dimensiones clave, y que se muestra en la figura 1.4.

El modelo contempla como dimensiones de la competitividad:

a) la calidad y cualificación de la mano de obra (capital humano)

b) el alcance, la profundidad y la orientación de las redes sociales y las formas institucionales (capital social/institucional)

c) la variedad y la calidad de los bienes y servicios culturales (capital cultural)

d) la presencia de una clase innovadora y creativa (conocimiento y capital creativo)

e) escala y calidad de la infraestructura pública

f) finalmente, el capital productivo, es decir el conjunto de elementos externos arriba señalados, que son importantes para apoyar e impulsar una base productiva eficiente para la economía regional (Kitson, Ron y Tyler, 2004, p. 994).

El análisis de la competitividad regional ha llevado a identificar que el territorio desempeña un papel importante para el logro de la competitividad, reconociendo que otros factores externos a las empresas y conglomerados industriales, tienen que ser considerados como factores clave en ese análisis.

Ahora bien, nos encontramos que se ha desplegado un enfoque de la competitividad desde la perspectiva del desarrollo territorial, que contempla un nuevo concepto, el de capital territorial, factor al que se le otorga un peso decisivo en el logro del desarrollo y la competitividad, lo que a continuación exponemos.

Notas del capítulo 1

1 Para este recuento de las teorías de desarrollo regional, se recurrió en gran medida a los trabajos de Juan R. Cuadrado Roura (1995) y de Edgar Moncayo Jiménez (2001) (2002).

2 De acuerdo con Zermeño, el crecimiento significa el aumento de la producción que registra un país a través del tiempo. El desarrollo estudia el crecimiento de un sistema económico en un periodo largo de tiempo, incorporando las transformaciones que en ese horizonte ocurren: se transforma la estructura productiva, la tecnología, las instituciones, las relaciones sociales y políticas que inciden en la economía, las pautas de distribución del producto. Mientras que el desarrollo puede ser comprendido como el objetivo de un país, de una sociedad, de un colectivo. El desarrollo generalmente significa un avance en el bienestar social. Así, el crecimiento económico sólo es desarrollo en función de un mayor bienestar, si es equitativo, si es modernizador y al mismo tiempo impulsor del progreso social, si es sustentable, si finalmente significa desarrollo humano, entendido como un avance hacia la plena realización de todas las personas (Zermeño, F. 2004).

Desarrollo, competitividad y capital territorial

Enfoque del desarrollo territorial: factores determinantes

El enfoque del desarrollo territorial ha sido resultado de las aportaciones de varios científicos sociales que han considerado a la variable espacial en su análisis económico, como hemos mencionado, desde aquellas realizadas por Walter Isard hasta las más recientes contribuciones de Paul Krugman, Masahisa Fujita, Anthony Venables, Roberto Camagni, Roberta Capello, entre otros, quienes han estudiado el tema de la distribución y dinámica económica en los espacios geográficos. Cabe señalar, que también algunos científicos latinoamericanos han contribuido al desarrollo de este enfoque quienes, preocupados por la desigualdad económica entre regiones, han examinado las causas y han establecido planteamientos que nutren este marco teórico conceptual, entre ellos: Sergio Boisier, Sergio Sepúlveda, Clemente Ruiz Durán, Rafael Echeverrí, Julio Berdegué, Carlos Caicedo Cuervo y Javier Delgadillo.

El enfoque de desarrollo territorial se diferencia de otros marcos teóricos en dos aspectos centrales: el primero es que enfatiza en que si bien el crecimiento económico de un territorio es fundamental, no sólo se trata de lograr este crecimiento, sino de promover un proceso de desarrollo, comprendiendo por éste: un proceso social que pretende lograr un territorio cohesionado social y territorialmente, es decir, una sociedad integrada por medio de la equidad, la solidaridad, la justicia social y el sentido de pertenencia, así como un territorio en que los espacios, recursos, sociedades e instituciones estén integrados en tejidos que forman regiones, naciones y espacios supranacionales (Rodríguez, 2002, p. 45), propósitos a los cuales debe contribuir la competitividad; el segundo aspecto es que concibe al territorio como un todo integrado, como un área que contiene múltiples dimensiones, a saber: dimensión económica, dimensión socio-cultural, dimensión ambiental y dimensión política-institucional, esto es, como un territorio multidimensional y multisectorial, porque en él se desenvuelven múltiples sectores.

De estas premisas se desprende que los espacios deben ser vistos desde un enfoque integral, es decir, desde una perspectiva holística que reside en reconocer sus múltiples dimensiones, la variedad de sus sectores (agrícola, industrial, servicios), las interrelaciones sociales que se producen en ellos, su articulación territorial, la heterogeneidad de sus actores, así como sus vínculos con otros espacios en el contexto mundial.

Esta perspectiva reconoce la dimensión territorial de los fenómenos económicos, sociales, político y culturales, esto es, la visión de que el territorio es resultado de las interacciones sociales, es producto de las relaciones de poder, razón por la cual es necesario transformar las formas de uso y aprovechamiento de éste, modificar las relaciones sociales que se producen en él, y que lo construyen para lograr su desarrollo, lo que lleva a colocar al territorio como el centro y sujeto de acción del desarrollo. De ahí que se considere necesario incorporar en los planteamientos de desarrollo esta dimensión territorial, que supone plantear y realizar políticas y estrategias de desarrollo que contemplen la territorialidad de los procesos sociales, económicos y políticos, lo que da lugar al nuevo enfoque de desarrollo territorial.

Como se ha mencionado, el enfoque del desarrollo territorial considera necesario que el territorio se constituya en el objeto y sujeto de políticas de desarrollo, lo cual a su vez plantea la exigencia de elaborar y ejecutar políticas públicas de desarrollo, pero sustituyendo las políticas públicas sectoriales por políticas territoriales multisectoriales, con base en una planificación del territorio, planificación en la que se contemplan todas las interrelaciones económicas, sociales y políticas que se producen en el territorio.