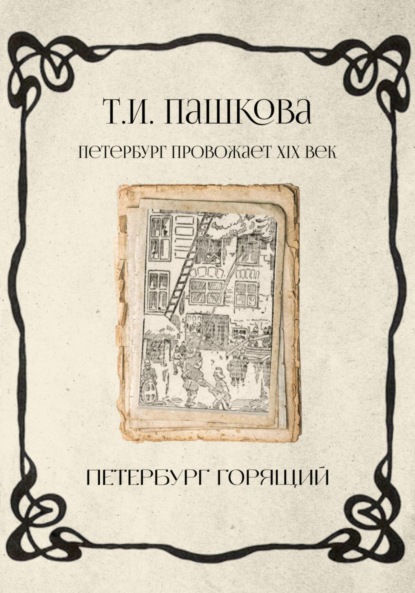

Петербург горящий

- -

- 100%

- +

Петербург горящий

Устройство пожарного дела

Петербург конца XIX в. был настоящим «городом контрастов». Роскошные особняки и великокняжеские дворцы соседствовали в нём с многоквартирными доходными домами и жалкими деревянными лачугами, в которых ютился бедный люд. Особенно много деревянных построек было на окраинах – в Новой Деревне, Полюстрово, за Невской, Московской и Нарвской заставами, на Охте и т.д.

Столица Российской империи и её пригороды постоянно страдали от пожаров. По имеющимся статистическим данным, Петербург в среднем горел по 46 раз в месяц. Страховые общества за 10 лет (1890 – 1900 гг.) выдали потерпевшим около 14,9 млн. рублей.

При этом представители страховых обществ через прессу открыто заявляли, что, по их мнению, до 50% пожаров в городе являлись «подозрительными», иначе говоря, следствием умышленных поджогов с целью получения выплат. Объективными же причинами возгораний они называли две: неисправность печей, каминов, труб и горение сажи в трубах, а формулировку «неосторожное обращение с огнём» считали очень «скользкой».

1900 год оказался для Петербурга самым неблагополучным в пожарном отношении за двадцатилетие. В городе случилось 1039 пожаров, страховых премий было выдано на 3 658 225 рублей. Из 13 существовавших в городе страховых обществ больше всех пострадали «Северное», «Саламандра», «Россия» и «1-е Российское». Чаще всего пожары случались в зимние месяцы (с ноября по февраль) и летом. В первую очередь горели жилые помещения, затем сараи, конюшни, сеновалы, чердаки; на третьем месте были фабрики и заводы; на четвёртом – магазины, лавки и трактиры.

Согласно официальным сведениям, пожары возникали преимущественно из-за «усиленной вечерней деятельности населения» (с 6 часов вечера до 12 часов ночи). На весь город было всего 270 профессиональных трубочистов, приблизительно по одному работнику на 100 домов. Таким образом, постановление городской Думы об обязательной прочистке домовых труб два раза в месяц, не выполнялось и не могло быть выполнено такими силами. Нередко из-за нехватки рук на эту работу нанимали подёнщиков с Никольского рынка, не обладавших соответствующими знаниями и умениями. Ни пожарные, ни полицейские не обладали полномочиями по проверке работы трубочистов, а домовладельцы относились к соблюдению противопожарных мер крайне беспечно.

В большинстве случаев причину возгорания так и не удавалось выяснить. Больше всего страдали от огня отдалённые от центра районы города, населённые беднотой и изобиловавшие деревянными постройками: Петербургская сторона, Васильевский остров, Московская и Нарвская части; гораздо меньше пожаров было в Адмиралтейской и Казанской частях.

***

Шутки на тему

– Ну, Кондрат Кузьмич, и влетели мы с тобой!

-А что?

– Как – что? Настроили пятиэтажных домов из всякого мусора, а квартирный-то кризис прошёл уже!

– Что за беда…А страховые-то общества на что?

– Я не понимаю тебя…

– Ладно, неча младенцем-то прикидываться, сам сказывал – из мусора дома-то строили…

– Так что ж?

– А то ж…коли не мусору, так чему ж жарко и гореть!

***

В 1900 г. в составе столичной пожарной команды находилось, по официальным данным, 998 человек, 405 лошадей и 3 парохода для тушения речных пожаров. В соответствии с утверждённым ещё в 1880 г. штатом, команда состояла из брандмайора (в 1900 г. эту должность занимал полковник М.А. Кирилов), 20 брандмейстеров, 14 их помощников, а также машинистов, служителей, ветеринарного врача и ветеринарных фельдшеров.

М.А. Кирилов // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 5

Форма служителей // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 31

Брандмейстеры и их помощники носили однобортный мундир офицерского покроя тёмно-зелёного сукна с серебряными пуговицами, на которых изображался государственный герб, тёмно-синим воротником и кантами, фуражку с синим околышем и кокардой. При выездах на пожары они надевали бронзовые золочёные каски с чешуёй, гребнем и армейским гербом, в центре которого помещался также герб города. Служители носили рабочий двубортный кафтан с синими петлицами на отложном воротнике бронзовые каски с чешуёй и гербом города.

Форма помощников брандмейстера и машиниста // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 63

Команда делилась на 14 пожарных частей (Александро-Невская, Васильевская, Выборгская, Казанская, Коломенская, Литейная, Московская, Нарвская, Охтинская, Петербургская, Петровская, Рождественская, Спасская, Шлиссельбургская) и 4 резерва (Александровский, Заставный, Лесной и Ямской).

Каждая часть и каждый резерв подчинялись брандмейстеру. Команда размещалась в общих казармах при полицейских домах, в которых также располагались квартиры брандмейстеров и их помощников, трубные, цейхгаузы и конюшни. Все служители получали помимо жалованья полное обмундирование, сапожный товар, амуничные деньги и пищевое довольствие, а старшие из них ещё отдельные комнаты или квартиры.

Команда Александро-Невской части // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 31

Получившие на службе временную нетрудоспособность или увечье, могли рассчитывать на помощь Всероссийского общества взаимопомощи пожарных деятелей «Голубой крест». Оно было создано в 1898 г. под председательством князя А.Д. Львова.

Пожарное дело. 1900. № 1. С. 75

Каждая команда делилась на три отделения: трубников, топорников и кучеров. Трубники занимались уходом за обозом, пожарными трубами, машинами, механическими лестницами и спасательными приборами; топорники – постановкой на пожаре лестниц и приборов, спасением людей и имущества, разборкой горящих зданий; кучера – уходом за лошадьми и управлением ими.

Выезд брандмайора на пожар // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 32

Петербургская газета. 1898. № 31 от 1 февраля

При выезде на пожар впереди ехал верховой, который указывал дорогу и предупреждал публику о приближении обоза. За ним следовали «линейка», запряжённая четвёркой лошадей, на которой помещалась команда, ручной инструмент, рабочее обмундирование, складные лестницы, спасательные верёвки; трубный ход с рукавами; три бочки, одна из которых должна была быть с насосом; механическая лестница со спасательным мешком и верёвками, паровая машина; фургон с рукавами и углём для машины.

Петербургская газета. 1898. № 31 от 1 февраля

Трубный ход // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 44

С 1897 г. для поступавших на службу брандмейстеров и их помощников были установлены экзамены. При Рождественской части имелась учебная команда, где служители изучали служебные инструкции и правила ухода за обозом, а также типы построек, правила постройки зданий, печей, очагов, дымоходов и т.д. Курс наук был четырехмесячным; после его прохождения обученный поступал в третий разряд пожарных.

Линейка Петровской части // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 67

Когда утверждались штаты 1880 г., жалованье пожарных являлось вполне приличным. Но к концу века ситуация изменилась в худшую сторону. Пожарные третьего разряда получали жалованье 14 руб. 10 коп. в месяц, второго 18 руб. 80 коп., а первого – 23 руб. 50 коп. Кроме того, им полагалось определенное количество муки и крупы плюс на каждого отпускалось в месяц 1 руб. 95 коп. «приварочных денег» на мясо, масло, зелень и т.д. Но этого все равно было мало.

Служба была тяжёлой, практически без выходных, брандмейстеры жаловались на большую текучку кадров. Многие уходили после 3 – 4-х месяцев, хотя и давали при приёме подписку прослужить не менее года.

Для оповещения о пожарах в городе было 485 электро-сигнальных звонков, но этого было явно недостаточно. При этом располагались они очень неравномерно: в одних частях города их было больше, в других – меньше, а на окраинах не было вовсе. Для сравнения: в Берлине будки с электрическим пожарным сигналом располагались на каждом перекрёстке и у каждого полицейского поста.

Электро-сигнальный аппарат // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 77

Статистика свидетельствовала, что значительная часть возгораний была замечена с пожарной каланчи, т.е. когда пожар уже принял большие масштабы и вырвался наружу здания. Каждая часть города имела свой особый сигнал, который вывешивался на каланче. Сигналы состояли из шаров и крестов в определённой комбинации. В 1858 г. в Петербурге был учреждён военно-полицейский телеграф, с тех пор передача сведений о пожарах осуществлялась и с его помощью. С 1898 г. пожарные части и резервы стали оснащать телефонами – это стало важной мерой, улучшившей оперативность поступавшей информации. Из 1039 случаев в 1900 г. 337 сообщений пришло по телефону, 275 по уведомлениям, 238 по пожарным звонкам, 149 было усмотрено с каланчи.

Некоторые здания столицы требовали особой усиленной пожарной охраны. Постоянные караулы находились при Зимнем, Таврическом, Елагином дворцах, здании Городской Думы, Мариинском, Александринском, Михайловском театрах и некоторых других. Временные караулы выставлялись в частных театрах, театральных залах, музеях, когда они были открыты для публики, а именно: в Малом театре, цирке Чинизелли, зале Кононова, театре Шабельской, театре «Аквариум», Василеостровском театре, Пассаже, Народном доме императора Николая II, Дворянском собрании, зале Павловой и др. Летом устраивались суточные караулы на время спектаклей в Василеостровском, Таврическом, Екатерингофском, Зоологическом садах, на Петровском острове, в «Аркадии», театре «Буфф» и др. Выставлялись также временные караулы в размере от 2 до 10 человек на различные выставки и базары. Некоторые опасные в пожарном отношении фабрики и заводы содержали за свой счёт особую охрану из дружинников-рабочих или из постоянных пожарных служителей, в основном бывших служащих городской команды. На всех заводах и фабриках должны были быть пожарные краны с рукавами и пожарные сигналы для извещения команды в случае возгорания. Самые большие дружины были при кабельном заводе Фон Рибен, на Невской писчебумажной фабрике, Невском Судостроительном заводе, Тентелевском Химическом заводе, Путиловском заводе, масляном заводе «Астра».

Особые добровольные пожарные дружины имелись в пригородах Петербурга. Самой большой и известной из них была Ульянковская пожарная команда графа А.Д. Шереметева с дружиной Петра Великого. Она была основана в 1884 г. для борьбы с частыми пожарами, возникавшими на территории между Путиловским заводом и станцией Лигово. Ещё одна пожарная дружина появилась в 1887 г. в районе Малой Охты, через год она была преобразована в команду с постоянным составом людей и лошадей и стала называться Пригородным пожарным обществом. К концу XIX в. оно имело несколько отделов (Коломяжский, Удельный, Лесной, М. Охтинский, Новодеревенский, Голодаевский, Петровский) и выезжало на пожары в ближайшие пригороды столицы. На территории Большой Охты действовала Апраксинская дружина, она выполняла вспомогательную функцию при Охтинской части петербургской пожарной команды. Наконец, в Лесном действовала Граждановская дружина, охранявшая от пожаров деревню Граждановку.

В 1890-х гг. устройству пожарного дела стало уделяться особое внимание. В 1892 г. состоялся съезд пожарных деятелей и открылась Первая всероссийская пожарная выставка. В 1893 г. графом А.Д. Шереметевым было создано Соединённое пожарное общество, переименованное впоследствии в Императорское Российское пожарное общество, августейшим председателем которого стал е.и.в. в.кн. Владимир Александрович.

Паровая машина // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 55

В 1899 г. по распоряжению градоначальника Н.В. Клейгельса и под руководством брандмайора М.А. Кирилова была составлена 300-страичная новая «Инструкция для С.-Петербургской пожарной команды». Она состояла из разделов: 1) внутренняя служба в команде; 2) описание машин и снарядов пожарной команды и водопроводов; 3) пожарная лошадь и уход за ней, выездка и сбережение конского снаряжения; 4) обучение команды со снарядами и обозом; 5) караульная служба в команде 6) сигнализация; 7) пожарная тактика; 8) артельное хозяйство в команде и правила письмоводства в частях; 9) правила для чинов пожарной команды и полиции.

Петербургские газеты сообщали о происходивших возгораниях практически каждый день. Наряду с обычными, «рутинными» случаями в 1900 г. произошло несколько очень серьёзных пожаров, в том числе с человеческими жертвами, которые произвели сильное впечатление на петербуржцев и долго обсуждались в городе. Рассмотрим эти случаи подробнее, поскольку они проливают свет и на состояние городского хозяйства, и на реальную организацию пожарной службы.

Пожары с человеческими жертвами

В ночь на 17 января произошёл крупный пожар в Апраксином переулке. Загорелся громадный шестиэтажный дом госпожи Раевской (бывший Струбинского), население которого, по утверждению газет, не уступало по численности многим российским уездным городам. Здание находилось напротив Апраксина рынка, недалеко от угла с Фонтанкой. В его 130 квартирах зимой проживало порядка 2000, а летом – 3000 человек. Преимущественно это была беднота – ремесленники, рабочие, мелкие торговцы Апраксина, Мариинского и Александровского рынков. В многочисленных флигелях, помимо жилых квартир, располагались различные мастерские: портняжные, сапожные, столярные, корзиночные и др. Каждый подвал, чердак, клетушка, кладовая дома сдавались, принося доход домовладельцу и старшему дворнику, и были заполнены разнообразным хламом. В квартирах же почти никогда не производился ремонт.

План Петербурга и его окрестностей 1899 г.

Как установила впоследствии полиция, пожар начался в чулане, устроенном при башмачной мастерской некоего Овечкина. Огонь быстро поднялся до пятого этажа и охватил квартиру башмачника Гурьяна Шведова, крестьянина Тульской губернии.

Наше время. 1900. № 4 от 20 января

Среди проснувшихся от запаха дыма жильцов возникла невообразимая паника. Многие из них оказались отрезанными от выходов из здания, поскольку единственная в доме лестница была в огне. Одни пробовали спускаться из окон по водосточным трубам, другие, выбив окна, прямо бросались вниз на мостовую из пятого и шестого этажей. Люди кричали, звали на помощь, но долгое время никто не обращал внимания на эти крики. Уличные ворота дома были заперты на ночь дворником, внутри же четырёх дворов никакой дополнительной охраны не было (это позже подтвердил управлявший домом полковник Нарбут). В результате девять или десять человек убились насмерть, несколько жильцов получили тяжкие повреждения, во дворе дома образовались, по словам газетчиков, целые лужи крови. Многочисленная публика, прибежавшая на пожар, ничего не могла сделать для несчастных. Тесный двор, заставленный ломовыми экипажами, не позволял прибывшим первыми, примерно через полчаса – пятьдесят минут после начала трагедии, пожарным Московской части развернуть спасательные работы. Эта пожарная часть располагалась ближе всех – на Загородном пр., 37. Однако команде было трудно быстро выехать из-за узости проспекта и мешавшего двухколейного пути конки.

План Петербурга и его окрестностей 1899 г.

Каланча Московской пожарной части на Загородном пр., 37 (утрачена). Фото автора

Только через некоторое время удалось приставить огромную лестницу, по которой устремились вниз десятки людей, толкая друг друга и ежеминутно рискуя свалиться, но пожарные сумели поддержать порядок и до сорока человек спустились благополучно на землю. Паника была настолько велика, что люди, видя развёртываемые пожарными спасательные мешки, не соображая ничего, бросались вниз и не попадали в них (эти мешки длиной около 15 сажен прикреплялись к окнам, внизу их держали несколько человек). Кухарка Шведова завернула своего грудного ребёнка в одеяло и выбросила из окна. Младенца поймали, и он остался жив, а мать упала мимо брезента и погибла.

Петербургский листок. 1900. № 19 от 20 января

Вскоре прибыли и другие части (всего на пожаре их было шесть), поставили новые лестницы и из всех этажей начали спускать по ним людей. По некоторым сведениям, на месте присутствовал сам градоначальник Н.В. Клейгельс.

Н.В. Клейгельс // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 4

Все пострадавшие были доставлены каретами и персоналом комиссии Красного Креста по поданию первой помощи в Обуховскую больницу, находившуюся на другом берегу Фонтанки.

План Петербурга и его окрестностей 1899 г.

Профессор Военно-Медицинской Академии Г.И. Турнер, давая комментарии по поводу случившегося, отмечал, что медицинские кареты были вызваны поздно и что нужно внушить дворникам «о существовании станции подания помощи, откуда во всякое время дня и ночи можно по телефону вызвать экипаж и сведущих людей». Посреди ночи в больницу были вызваны оба главных хирурга, А. А. Троянов и Г.Ф. Цейдлер, сразу же приступившие к спасению пострадавших.

Нескольким погорельцам, в квартирах которых царил полный беспорядок, был предоставлен приют в помещении служителей пожарной команды Спасской части, куда их препроводил городовой и где их напоили горячим чаем с хлебом.

Наше время. 1900. № 4 от 20 января Апраксин пер., д. 19 – 21. Фото автора

При расследовании дела выяснилось, что дворники плохо знали, где расположены сигнальные пожарные звонки. Сигнал о вызове якобы поступил с угла Мучного переулка и Садовой улицы, в то время как было четыре пожарных звонка, расположенных гораздо ближе к горевшему дому – в Апраксином дворе, Малом театре, водопойной колоде у Семёновского моста и в зале Тумпакова на углу Гороховой улицы и набережной Фонтанки (по другим сведениям, информация о пожаре поступила от неизвестного человека, доехавшего на извозчике до Московской части). По существовавшим правилам, если извещение о пожаре делало частное лицо, оно должно было сопровождать пожарных для точного указания места, а также «на случай возможной мистификации». За сообщение о пожаре страховое общество, в котором был застрахован горящий дом, выплачивало премию 10 рублей.

Петербургская газета. 1900. № 18 от 19 января

Пожарная команда должна была собраться и выехать в течение 2-х минут. В распоряжении пожарной команды имелись бочки, насосы, пять паровых машин (выбрасывающих по 160 вёдер воды в минуту). Однако некоторые критики писали, что паровые машины для Петербурга – почти лишняя роскошь, поскольку если пожар случится на расстоянии от реки или канале несколько большем, чем незначительная длина рукавов машины, то и пользоваться ею будет невозможно. Предполагалось, что машины будут брать воду из водопроводных кранов, но их диаметр в 2 ½ дюйма не подходил: не хватало напора воды. Эти слова подтверждало письмо очевидца пожара в «Новую газету». Он с возмущением писал о том, что город тратит «тысячи на паровые машины», которые рекламируются как «последнее слово техники», а в реальности, когда возникает необходимость, насосы практически бездействуют или работают с длительными перебоями. Этот же автор наблюдал, как огонь пришлось тушить собравшейся публике и солдатам с помощью обычных ручных насосов.

Бочка на зимнем ходу // Рудницкий В.С. Пожарное дело в С.-Петербурге. Исторический очерк. СПб., 1903. С. 48

Через некоторое время появилось «опровержение» этих слов от имени градоначальника. Читателям «Нового времени» пояснялось, что распоряжение о выключении паровой машины было дано брандмейстером Московской части из-за «незначительности» самого пожара и из нежелания напрасно заливать водой нижние этажи дома. Ручные же насосы в таких случаях имели преимущество, поскольку их можно было мгновенно остановить, а паровую машину – нет. Удовлетворило ли петербуржцев это объяснение, сказать трудно.

Утром возле горевшего дома толпилась масса публики и судачила о произошедшем. По городу стали ходить слухи, что виноваты дворники, которые слишком долго не сообщали о пожаре. Те, в свою очередь, обвиняли пожарных в том, что у них была слишком короткая лестница, не достававшая до шестого этажа. По этому поводу горожанам предоставлялась крайне противоречивая информация. По горячим следам одни газеты писали, что лестница пожарных Московской части, действительно, едва достигала пятого этажа и до прибытия Спасской и Казанской частей жители шестого этажа были брошены на произвол судьбы; 12-саженных же лестниц на весь Петербург было только две – в Петровской и Казанской частях. Об этом, в частности, прямо говорил один из жителей дома, башмачник Калинин: «Потому бросались вниз, что лестница до пятого этажа не доставала. Бросались на парусиновые брезенты, которые пожарные держали внизу распростёртыми. Те, которые падали посередине брезентов, убивались об землю, потому что брезенты не сильно были натянуты, а те, которые по краям брезентов попадали, – те ничего, счастливее». Другие газеты сообщали, что имела место оплошность пожарных, решивших, что на последнем шестом этаже дома уже не было людей. Осторожно критиковал действия команды в своём интервью и князь А.Д. Львов, председатель Главного совета Соединённого российского пожарного общества и редактор ежемесячного журнала «Пожарное дело». В официальном же сообщении, исходившем от градоначальника и опубликованном 27 января, утверждалось, что злополучная лестница якобы была надлежащей длины (11 сажен) и доставала до крыши. При этом предлагалось какое-то невнятное объяснение, что, когда пожарные её приставили, лестница была перехвачена жильцами четвёртого этажа, люди начали лихорадочно по ней спускаться, давя друг друга, а в это время бросались вниз последние жертвы с верхних этажей.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.