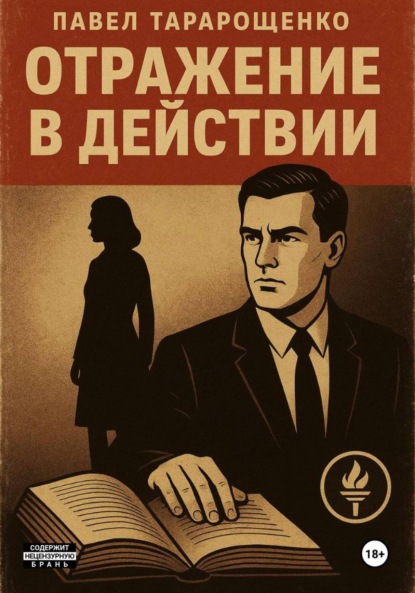

Отражение в действии

- -

- 100%

- +

Игорь кивнул медленно, чуть восхищённо:

– Выходит, ты читаешь мир, как текст?

– Да, – сказал Алексей. – Только не мистический, а человеческий. Потому что всё идеальное, всё духовное – это просто другая сторона материального, его отражение в человеческой деятельности. А понять преступника – значит восстановить цепочку превращений его идеального в материальное.

Он посмотрел на Игоря и усмехнулся:

– У нас, в советской школе, говорили: “Сознание – это не вещь, а отношение”. Так вот, убийство – это извращённое отношение. И если мы его поймём – поймём и человека.

Глава 3

Игорь тихо открыл дверь – ключи заскрежетали по замку, и тепло квартиры врезалось в грудь как мягкая волна. На кухне Лена перетирала что‑то в сковороде; сын бегал между стульями и громко играл машинками. Домные звуки казались таким же чуждым и простым контрастом к складу с его пылью и ржавчиной.

– Привет, – сказала Лена, не отрываясь. – Как домой добрался? Дождь был сумасшедший.

Игорь оставил куртку на спинке стула, в его пальцах завертелся кулон – тот самый, найденный на складе. Он присел за стол, бросил взгляд на сына, который тут же подбежал и забрался ему на колени.

– Было тяжело, – признался он и на лице появилось усталое, но тихое облегчение. – Погода – как в аду… Но мы уже всё оформили. Судмедэксперт забрал тело.

Лена отложила ложку и, глядя на мужа, сразу поняла: он хочет рассказать больше.

Игорь вздохнул и, как будто отмеряя слова, сказал:

– Слушай, с Лёшей работать – отдельная история. Он… другой. Вроде академик – аккуратный, медленно говорит, будто всё вычисляет. Теперь понимаю, почему в отделе за глаза зовут его «академиком в управлении». Замшелый марксист, – он улыбнулся, чуть горько. – Но, знаешь, в этом есть что‑то своё. Он видит жизнь через вещи. Это помогает.

Лена посмотрела на него с теплой, но настороженной улыбкой.

– «Замшелый марксист»? – переспросила она, отводя взгляд к плитке. – Звучит опасно романтично. А ты как с ним – справляешься?

– Да, – пожал плечами Игорь. – Он учит, я учусь. Понимаю, что это даёт преимущество. Смотришь на вещи не просто как на улику, а как на кусочек жизни.

Он отвлёкся и достал из кармана распечатку – счета за ларьки на рынке, аккуратно сложенные. Лена мельком их проследила глазами.

– Насчёт денег, – тихо продолжил он, – с ларьками всё по‑старому. Маленький доход, крышую несколько точек на рынке. Коллеги знают – у нас тут почти у всех свои «дополнительные активности». Пока молчат. Но если это всплывёт – не знаю, как они будут смотреть на меня в отделе. Такие вещи не прощают, ты же знаешь.

Лена сжимает края полотенца в руках; в её взгляде смешались забота и тревога:

– Ты понимаешь… это риск. Если узнают – не только работа, но и всё остальное может полететь. Мы с ребёнком останемся одни. Я не хочу пугать тебя, но…

Игорь быстро положил руку ей на плечо:

– Я знаю. Я всё взвесил. Пока прикрытие делает своё дело – всё нормально. Я аккуратно с финансами, никто лишнего не заметит. Это – наш запасной мир, если что. Но я не буду глупцом – не буду рисковать без нужды.

Сын заверещал и стал дергать Игоря за воротник, требуя, чтобы папа поучаствовал в гонке машинок. Игорь улыбнулся, и на миг тяжесть сдвинулась: дом, сын, жена – всё это было тем, за что он мог рисковать, но и ради чего нельзя было терять голову.

– Знаешь, – сказал он, глядя на Лёну, – Лёша – академик. И да, марксист он старомодный, но в его речи и подходе есть честность. Он не прикрывает себя красивыми словами – он читает людей. Это может выручить нас в работе. А нам нужна работа. И разум.

Лена кивнула, отпустив полотенце.

– Тогда держись, – сказала она мягко. – Только осторожно с этими ларьками. И с «академиками».

– Обещаю, – улыбнулся Игорь и, подняв сына на руки, прижал его к себе. – Завтра снова на рынок. А потом к Лёше – разбирать улику дальше.

В кухне снова заговорили обычные домашние звуки: кастрюли, смех ребёнка, тихая болтовня по телевизору. Но под этой обычностью висело новое: понимание, что у Игоря теперь есть не только работа и семья, но и риск, который может всё это разрушить. И ещё – новый наставник, который одновременно раздвигает границы его профессионального видения и ставит его в уязвимое положение.

Пятничное утро. Воздух пах мокрым картоном, прелой рыбой и чем-то сладким из соседней палатки. Под ногами – лужи, в которых отражались кривые вывески: «ОДЕЖДА ИЗ ТУРЦИИ», «СОКИ-ВОДЫ», «ВИДЕО». С колонок где-то на углу надрывалась Ирина Салтыкова, визжала про «Голубые глазки».

Игорь пробирался между рядами – здоровался с «своими» продавцами, считал деньги, кивал знакомым. Здесь каждый знал, кто за кем стоит. Каждый ларёк имел своего «папу» – и у Игоря таких точек было три. Сигареты, импортные жвачки, духи из Польши.

– Игорёк, привет! – крикнула из-под тента тётка в цветастом халате. – Сегодня «Мальборо» завезли, но половину уже урвали те, с соседнего ряда.

– Ничего, завтра ещё будут, – ответил он, кивая.

За соседним прилавком парень с облезлой стрижкой торговал кассетами. На его магнитофоне с грязной решёткой гремела «Комбинация». Люди в куртках-«адидасах», женщины с челками и авоськами слушали, переговаривались, торгались.

– Сколько «Турецкой ночи»? – спросил один покупатель.

– Пятнадцать. Но за две кассеты двадцатка!

Сцена была почти мирной, пока из-за угла не появился Серёга – тот самый браток из ОПГ. На нём кожанка, джинсы «Монтана», ботинки скрипят по грязи. На шее толстая цепь, на пальцах перстни, в зубах – сигарета. Его появление сразу остудило воздух: торговцы притихли, кто-то даже сделал вид, что занят товаром.

Он подошёл к палатке Игоря и ткнул сигаретой в сторону ящика с водкой.

– А это что у тебя? Не левак ли?

– Всё как положено, Серёг, – спокойно ответил Игорь. – Сертификаты у хозяйки, я только товар проверяю.

Серёга хмыкнул, бросил бычок прямо под ноги.

– Ты умный, Игорь. Только умных у нас не любят.

Он ушёл, но осадок остался. Вслед за ним потянуло запахом дешёвого одеколона и страха.

Через минуту музыка в ларьке сменилась – заиграл блатняк: «Владимирский централ, ветер северный…» – кто-то врубил погромче, чтобы заглушить нервозность. Люди переглядывались: то ли смеяться, то ли бояться.

Игорь вздохнул, глянул на свой ларёк. Внутри его продавщица перекладывала жвачки «Love Is…» и «Turbo». Мимо проходил парень в куртке-бомбере, остановился и спросил:

– Есть «Шанель» польская? Настоящая, не из-под прилавка?

– Конечно, – ответил Игорь. – У нас только честный левак.

Парень рассмеялся, расплатился старыми купюрами, где пол-пятёрки было залеплено скотчем.

Когда покупатель ушёл, Игорь опёрся о прилавок, глядя, как над рынком поднимается пар от самоваров, как женщины спорят о цене колбасы, как рядом с «Видео» двое братков обсуждают «нового пацана из центра».

Он достал сигарету, закурил, думая о Лёше, своём напарнике-«академике».

– Теперь понимаю, – пробормотал он, – почему его в отделе называют замшелым марксистом. Он всё про деятельность, мотивы, общество… А тут деятельность простая – выживи, сохрани, не дай себя сожрать.

Он стряхнул пепел в лужу, где отражалась надпись «ДЖИНСЫ – 25 ТЫС».

Дождь начинался снова, и рынок гудел, словно огромный живой организм – грязный, шумный, но настоящий.

Дождь усилился, стуча по жестяным крышам ларьков. Воздух наполнился запахом мокрого картона и дешёвого табака. Игорь уже собирался уходить, когда заметил, что возле его дальнего ларька, где торговал Армен, собралась кучка людей.

Шум, ругань, кто-то громко хлопнул по прилавку.

Игорь сжал зубы, бросил окурок и пошёл туда.

– Что за херня опять?.. – буркнул он себе под нос.

Возле ларька стоял тот же Серёга с двумя своими. Один держал Армена за ворот, другой – рылся в ящике с сигаретами.

– Ты что, брат, совсем страх потерял? – ухмылялся Серёга. – Неделю уже должен, а всё мимо кассы идёт. Может, тебе помочь считать?

Армен, худой, с седыми висками, держал руки поднятыми:

– Я всё отдам, клянусь. Торговли нет, дождь, люди не идут…

– А мне пофиг, – ответил Серёга. – У нас график чёткий, не как в вашей лавке.

Игорь подошёл ближе, стараясь говорить спокойно:

– Эй, Серёга, полегче. Армен мой человек. Тут свои дела, свои взносы. Ты на чужое полез.

Серёга медленно повернулся, на губах ухмылка:

– Твои? С каких это пор рынок поделили без нас?

– С тех, – сказал Игорь, глядя прямо, – как я сюда каждый день прихожу, порядок держу и людям не мешаю работать.

Между ними повисла тишина. Дождь бил по железу, где-то заиграла новая песня – «Кольщик, наколи мне купола…». Люди вокруг делали вид, что ничего не происходит, но каждый слушал.

Серёга сделал шаг вперёд, их разделяли теперь полметра.

– Ты аккуратней, Игорёк. У нас времена простые – кто сильней, тот и прав.

– А ты не путай силу с глупостью, – спокойно ответил Игорь. – Тебя в отделе уже пару раз вспоминали. Думаешь, долго на плаву продержишься?

Эти слова подействовали. Серёга ухмыльнулся, но глаза стали настороженными.

– Ладно, ладно, – буркнул он. – Дела твои – твои. Только смотри, чтоб потом не пожалел.

Он махнул своим, и они ушли, оставив за собой запах сигарет и напряжение, как после грозы.

Армен тяжело выдохнул:

– Спасибо, Игорь. Если б не ты – разорили бы к чёрту.

– Следи за платежами, – коротко бросил Игорь. – Я тебя не вечность прикрывать буду.

Он отошёл к будке, где стоял самодельный чайник на плитке. Налил себе мутный чай в пластиковый стакан и смотрел, как Серёга уходит по ряду, толкая прохожих плечом.

В голове звучала его собственная мысль:

«Все здесь играют по одним правилам. Просто кто-то делает это в кожанке, а кто-то в форме. Разницы – почти никакой.»

Он сделал глоток. Горький чай обжёг язык.

На фоне заиграла Ласковый май – “Седая ночь”, и кто-то за прилавком, не попадая в ноты, подпевал:

– “И только ночь, и только ночь…”

Игорь усмехнулся – всё возвращалось в привычный ритм. Грязный, шумный, живой рынок продолжал существовать, как и вся страна – на обочине закона, но с упрямой жаждой жить.

Игорь допил чай, бросил пластиковый стакан в лужу и выругался – коротко, без злости.

Он отошёл за угол рынка, туда, где под дрожащим фонарём стоял старый телефон-автомат с облупленной краской. Вокруг пахло мокрой бумагой и бензином.

Он сунул пару монет, прикрыл трубку ладонью от ветра.

Гудки тянулись долго, потом в трубке послышался сонный женский голос:

– Алло?..

– Это я, – сказал Игорь, тихо, будто боялся, что рынок подслушает. – Не спишь, Наташ?

– Игорь… Господи, ты знаешь, сколько времени?

Он усмехнулся.

– Время у нас теперь у всех разное. Ты дома?

– Дома, конечно. А где мне быть? – в голосе усталость, но и нежность, едва уловимая.

– Я тут задержался. На рынке. Дело одно было. Хотел увидеться.

– Сегодня? – она помолчала. – Опять после смены?

– Да. Мне просто поговорить надо, – выдохнул он. – Не про работу. Просто… увидеться.

На другом конце – молчание, потом тихо:

– Знаешь, ты всегда так говоришь. “Просто увидеться”. А потом опять неделями пропадаешь.

Игорь прикрыл глаза. Вдалеке заиграл магнитофон – “Мираж – Музыка нас связала”. Смех, ругань, лай собак, блатной шансон, перемешанный с попсой – всё это сливалось в вязкий фон 90-х.

– Я исправлюсь, – сказал он наконец. – Честно. Завтра вечером, у «Победы». Как раньше.

Она вздохнула:

– Хорошо. Только не опоздай.

– Не опоздаю.

Он повесил трубку. Минуту стоял под дождём, пока монеты не звякнули обратно в лоток. Потом достал сигарету, прикурил от ладони.

«Жена, любовница, крыша, тело без крови на складе…»

Всё смешалось. Мир, казалось, жил в полутоне между долгом и грязью, между любовью и привычкой.

Он глубоко затянулся и пошёл к машине.

Где-то вдалеке снова заиграла “Владимирский централ”, и Игорь невольно усмехнулся.

– “Да… музыка эпохи,” – пробормотал он и сел за руль.

Глава 4

Алексей сидел у себя на кухне. На столе – потёртая тетрадь, рядом старый телевизор “Рубин”. Вечерние новости. Голос диктора сухо сообщал:

– В Чечне возобновились боевые действия. Российские войска вошли в Грозный…

Алексей откинулся на спинку стула, закурил. Экран отражался в очках.

– Всё закономерно, – произнёс он вполголоса. – История не терпит пустоты.

Он убавил звук и стал говорить, будто сам с собой, но размеренно, почти лекционно:

– Любая война, особенно в эпоху кризиса, – продолжение экономики другими средствами. Разрушили Советский Союз, расчленили единое хозяйственное тело, и теперь каждый регион борется за контроль над остатками – над сырьём, транспортом, территорией.

Он сделал пометку в тетради: “Чечня – нефть, коммуникации, геополитический узел.”

– Чечня – это не этнический конфликт, не “борьба за независимость”, как внушают по телевизору. Это борьба за ресурсы и за пути их распределения. Через Грозный идут нефтепроводы, здесь пересекаются интересы бывшей союзной бюрократии, новой буржуазии и криминала, который стал её младшим партнёром.

Он нахмурился, вспоминая строчки Ленина: “Политика – концентрированное выражение экономики.”

– Вот она, концентрация, – сказал Алексей. – Когда рушится единая система планового распределения, на её месте возникает борьба за передел собственности. А буржуазия, чтобы удержать власть, всегда апеллирует к нации, к “единству”, к “суверенитету”. Это старая маска экономических интересов.

Он поднялся, налил себе чаю, вернулся к столу.

– Россия тогда уже вступала в фазу первичного накопления капитала, – произнёс он. – Воровали всё, что плохо лежит. А в Чечне – всё лежало слишком хорошо: нефть, транзит, деньги. Вот и вся природа войны. Там, где капитал начинает делить потоки, там неизбежно начинается кровь.

Он усмехнулся, но без радости:

– Им нужен был порядок, чтобы качать сырьё и торговать им на Запад. Человеческие жизни в таких схемах не считаются – это издержки производства.

Он сделал запись:

“Чеченская война – форма закрепления новой буржуазии в России. Через насилие, через кровь, через уничтожение сопротивления региональных элит.”

– Это не война государства против народа, – тихо сказал Алексей. – Это война за капитал между старыми аппаратчиками, новыми олигархами и теми, кто остался без места в новой экономике.

Он затушил окурок.

– Они называют это “восстановлением территориальной целостности”. А на деле – это восстановление контроля над активами. И каждый погибший солдат – это строка в бухгалтерском отчёте: “расходы на стабилизацию”.

Он выключил телевизор, остался сидеть в тишине.

– Всё это – одна и та же логика. Разрушение социалистического базиса породило частную собственность. Частная собственность всегда нуждается в охране. А когда нет закона – охраной становится армия. Вот и весь ответ.

Он взял ручку и записал последнюю строку:

“Когда капитал делит мир заново – он всегда делает это через войну.”

Алексей уселся в кресло и включил телевизор. На экране мелькали кадры разрушенных городов, военные колонны, беженцы. Он молча смотрел, затем заговорил вслух, но скорее для себя:

– Война… никогда не возникает из-за “национальной вражды” или “борьбы за свободу”. Это продукт экономической логики капитализма. Ленин писал, что империализм – высшая стадия капитализма, когда внутренние рынки исчерпаны, концентрация капитала максимальна, и конкуренция ищет внешние сферы для прибавочной стоимости.

Он наклонился к экрану, внимательно всматриваясь в карту мира, показанную в новостях:

– Первая мировая война – не борьба за идеалы. Это перераспределение рынков, колоний, ресурсов. Миллионы жизней – расходный материал в интересах финансовой олигархии. Вторая мировая – та же логика, лишь с другой географией и новыми технологиями. Национальная пропаганда – дымовая завеса, скрывающая экономическую основу конфликта.

Алексей взял ручку и начал чертить схему: крупные державы, колонии, рынки.

– Суть империализма – концентрация капитала и борьба за его перераспределение. Когда внутренний рынок сжат, капитал ищет новые сферы экспансии. Государство – инструмент этого процесса, превращая экономическую конкуренцию в войну.

Он посмотрел на кадры Чечни, мелькающие на экране:

– Почему именно здесь? Контроль над ресурсами, транспортными путями, нефтью. Идеологические лозунги нужны лишь для масс, чтобы они воспринимали войну как “защитную”. На деле – борьба за экономическую базу, капиталистическую прибыль.

Сигарета догорала в пепельнице.

– Ленин ясно показал: основа каждой войны – перераспределение богатства, контроль над прибавочной стоимостью. Любые патриотические, национальные или идеологические оправдания – фасад, прикрытие. Экономическая природа войны неизменна.

Алексей глубоко выдохнул:

– Империализм рождает войны системно. Не случайно, не из злого умысла генералов, не из хаоса. Чем выше концентрация капитала и монополизация рынков, тем масштабнее и разрушительнее конфликты. Любая война – инструмент перераспределения богатства, закон капиталистического общества.

Он замолчал, глядя на экран:

– Понимание этого – единственный способ увидеть реальную логику насилия. Всё остальное – ложь и пропаганда.

Алексей откинулся на спинку стула и снова задумался.

– Ленин писал, что финансовый капитал диктует политику, – тихо проговорил он. – Когда банки и монополии скапливают огромные средства, они не могут их удерживать внутри страны без кризисов. Излишки капитала ищут, куда выйти: на новые рынки, за рабочей силой, за дешевыми ресурсами. Там, где есть возможность извлечь прибыль, появляются конфликты. Война – это не отклонение, а логичное следствие концентрации богатства.

Он взял тетрадь и стал делать пометки: «Вывоз капитала. Давление на конкурирующие экономики. Сбивание цен на внешнем рынке».

– Монополии стремятся контролировать не только товар, но и труд. – Алексей провёл пальцем по строкам карты мира на экране. – Новые рынки сбыта – это возможность продавать продукцию по цене выше себестоимости, получать прибавочную стоимость. А рабочая сила там, где её дешевле, – дополнительная выгода. Экономический мотив маскируется национальной риторикой, пропагандой, “борьбой за независимость”.

Он глубоко вдохнул, закрыв глаза, мысленно проводя линии между войнами и потоками капитала:

– Империализм – это война за ресурсы, за территорию, за рабочую силу. Финансовый капитал использует государство как инструмент для перераспределения богатства. Каждая армия, каждый солдат, каждая ракета – просто средство закрепления экономического преимущества. Чечня, Первая мировая, Вторая мировая – разные времена, одна логика.

Алексей открыл учебник по политэкономии:

– Ленин писал: концентрация производства и капитала ведёт к монополиям, монополии ищут новые сферы экспансии, и этот поиск неизбежно перерастает в военные столкновения. Экономика порождает политику, политика прикрывает экономику, а население видит только героев и врагов.

Он сделал новую пометку: «Геополитические лозунги = фасад для легитимации экономической борьбы».

– Война – это инструмент перераспределения прибавочной стоимости между державами, – продолжал он. – Когда капитал не может найти пространство для экспансии внутри, он ищет за пределами. Неважно, патриотизм, национальная идентичность или религия – всё это маскировка. Экономическая логика жестока и непреклонна.

Алексей глубоко вздохнул, глядя на экран с кадрами разрушений:

– Чтобы увидеть истину войны, нужно отбросить идеологию. Посмотри на карту, посчитай ресурсы, изучи потоки капитала. Война – это инструмент капиталистического развития, а не случайный хаос. И чем выше концентрация капитала, тем масштабнее кровь.

Он оперся локтями на стол, сжав ручку:

– Любое “национальное единство” или “борьба за свободу” – всего лишь отражение интересов финансового капитала. Вот почему войны никогда не заканчиваются. Пока есть монополии, есть рынки, есть рабочая сила – есть причина для конфликтов.

Алексей на секунду замолчал, прислушиваясь к собственному дыханию:

– Понимание этой экономической природы – единственный способ предсказать и, может быть, уменьшить человеческую цену войны. Всё остальное – ложь, прикрывающая истинную механику капиталистической системы.

Алексей открыл блокнот с экономическими графиками.

– Россия середины 90-х – идеальный пример первичного накопления капитала, – тихо сказал он. – Приватизация – это грабёж под прикрытием закона. Старые промышленные активы, банки, энергетика – всё оказывается в руках новой буржуазии. А сопротивление региональных элит подавляется силой, иногда напрямую через военные действия. Чечня – не исключение. Там сосредоточены ресурсы, транспортные пути, нефть – вот и кровь.

Он сделал пометку: «Приватизация + хаос = локальные войны за контроль над капиталом».

– Вывоз капитала – ещё один фактор. Финансовый капитал ищет безопасные гавани, снижает давление на внутренние рынки, продаёт продукцию дешевле, сбивает цены конкурентов. Внутри страны растёт социальное напряжение, люди теряют работу, снижается покупательная способность. Все экономические конфликты перерастают в локальные вооружённые столкновения, а государство становится инструментом защиты прибыли.

Алексей нахмурился, глядя на карту Чечни и нефтепроводов:

– Когда Советский блок рухнул, открылись новые рынки, новые территории, новые ресурсы. Капитал не может удерживаться на месте, если есть возможность экспансии. Первые локальные конфликты – Чечня, Приднестровье, Абхазия – это лишь предвестники глобальной логики.

Он поднял взгляд к темному экрану телевизора:

– Ленин писал: империализм – высшая стадия капитализма, концентрация капитала приводит к войнам за новые сферы сбыта, за рабочую силу и природные ресурсы. Падение социалистического блока открыло огромные пустые пространства для перераспределения богатства. Это значит, что локальные войны не остановятся – они перерастут в более масштабные конфликты, где экономические интересы станут явной причиной насилия.

Он сделал пометку: «Будущие войны – борьба за рынки, сырьё, трудовые ресурсы, контроль над территорией».

– Государства будут декларировать патриотизм, национальную идентичность, культурные различия. Всё это – лишь маска для легитимации перераспределения богатства. Финансовый капитал и монополии никогда не остановятся, пока есть возможности для экспансии. Капитал ищет прибыль, и кровь неизбежно становится инструментом её обеспечения.

Алексей наклонился к тетради и нарисовал цепочку: «Приватизация → концентрация капитала → вывоз капитала → локальные конфликты → война за рынки → новые рынки → международная экспансия».

– Всё повторяется, – сказал он себе. – Каждая локальная война – предвестник новой, большей. Чем выше концентрация капитала и чем слабее социальная защита, тем масштабнее конфликт. Чечня – это только начало, Россия – только часть глобальной логики империализма, которая неизбежно приведёт к большим войнам.

Он глубоко выдохнул, прикуривая сигарету:

– Чтобы понять войну, нужно отбросить пропаганду. Патриотизм, национализм, свобода – всё это слова для масс. Настоящая причина – экономика. Прибавочная стоимость, рынки сбыта, контроль над ресурсами. Пока капитал движется, война остаётся неизбежной.

Алексей замолчал, смотря на кадры разрушений, колонны техники и беженцев. Он понимал, что человеческая цена конфликтов – огромна, но в логике капитализма это всего лишь бухгалтерская строка: «расходы на стабилизацию и контроль».

– Мир не изменится, пока экономика диктует политику, – пробормотал он. – А значит, новые войны уже на горизонте. Война – это не случайность. Это закономерность, встроенная в систему.

Он затушил окурок, открыл тетрадь и написал последнюю мысль:

“Война – инструмент капиталистического перераспределения. Пока есть монополии и концентрация капитала, человеческая жизнь остаётся расходным материалом”.