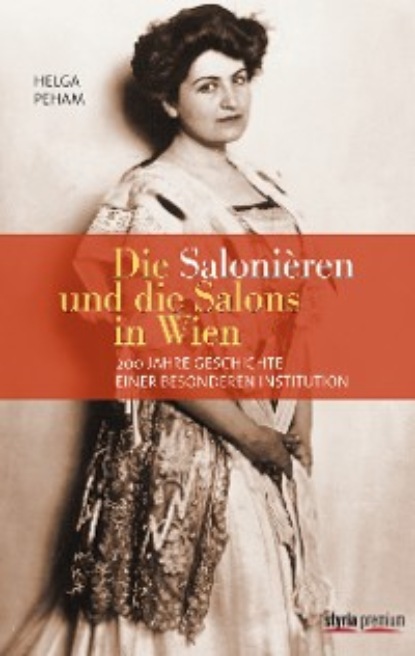

Die Salonièren und die Salons in Wien

- -

- 100%

- +

Fünf Jahre nach der Vermählung erhebt Maria Theresia Franz Sales Greiner mit seiner Familie in den Ritterstand, bereits zwei Jahre später ist er in der Hofkanzlei einer der engsten Berater der Kaiserin. Trotz seiner anspruchsvollen Tätigkeit findet er Zeit, um Lieder zu komponieren und zu malen, bevorzugt in Pastellfarben. Die Kunst ist sein Gebiet, während sich Charlotte den Naturwissenschaften zuwendet. Aufgrund der breit gestreuten Interessen des Paars und des engen Kontakts zum Kaiserhof entwickelt sich im Hause der Greiners ein reges gesellschaftliches Leben.

Am 31. Dezember 1777 kommt noch eine Tochter zur Welt und stirbt ein knappes Jahr später an Blattern. Hofrat Greiner berichtet der Kaiserin am 17. Dezember 1778 davon:

„Heute früh um acht Uhr“, schreibt er der Monarchin, „habe ich mein armes Mädel verloren, das die Blattern auf eine schmerzliche Weise erstickt haben. Dem Buben geht es bis itzt noch so ziemlich gut. Weil mein Weib vor Wehmuth dem Kinde nicht beystehen konnte, habe ich das arme Würmchen müssen sterben sehen, so weh mir auch dabey geschah. O Gott wie war es so finster in meiner Seele!“ Die Kaiserin schreibt: „Ich empfinde beeder Eltern Schmertz; wie glücklich ist die Kleine, hat ihr Carriere bald gemacht in unschuld. Von dem muss man sich occupiren, nicht von dem Verlurst. Was haben wir mit unsern langen Leben vor Nutz und Freud, was vor Verantwortung! Da ist zu zittern. Gott erhalte ihm seinen Kleinen.“17

Die Kinder Franz Xaver und Karoline nehmen schon früh an den Gesellschaften im Hause teil, wodurch ihre Bildung in Fragen der Ästhetik, der Philosophie und der Religion erweitert wird. Unterricht erhalten beide in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Latein, weiters in Mathematik, Religion und Naturgeschichte. Die Mathematik soll Karoline „gründliche[s] Denken“18 lehren. Dazu erhält Karoline Zeichen- und Klavierstunden sowie hauswirtschaftliche Unterweisung. Charlotte lässt ihre Kinder von ausgesuchten Lehrern, teils bekannten Persönlichkeiten, im Hause unterrichten. Zu ihnen gehören Joseph Anton Gall, ein Priester aus Schwaben, der in Wien Felbigers Normalschule (Volksschule) bekannt macht. Joseph Anton Steffan aus Böhmen, ein berühmter Hofklaviermeister, unterrichtet die Erzherzoginnen Marie Antoinette, Maria Karoline und Elisabeth ebenso wie Karoline Greiner.

Charlotte beschäftigt sich intensiv mit ihren Kindern: Am 5. Februar 1783 schreibt sie an Lavater: „Von meinen Kindern kan ich – vielleicht mit Partheylichkeit – sagen das sie gutartig sind; das Mädchen ist im 14ten Jahr, hat viel Talente aber desto weniger Anwendung, doch hoffe das ihr hang zum Nachdenken, in reiferen Jahren gute Früchte bringen wird. Der Knab hat 10 Jahr, giebt sich mit wenigern Talenten mehr Mühe etwas zu lernen; bis izt aber will es noch nicht gelingen. Die unterhaltlichen Lehr stunden als Musik und Tanzen, haben den besern Fortgang. Ich will indessen hoffen das das wichtigere und also auch mühsamere mit den Jahren nachkomt.“19

Für die Geschwister wird ein neuer Hofmeister eingestellt, der sie gemeinsam in Latein und Englisch unterrichtet. Noch mehr lernen sie im Salon. Sie hören zu und sind es gewohnt, mit Dichtern und Wissenschaftern umzugehen. Karoline berichtet: „Das Leben in meiner Eltern Hause gestaltete sich um diese Zeit sehr angenehm, wie denn überhaupt in ganz Wien damals ein fröhlicher, für jedes Schöne empfänglicher, für jeden Genuß offener Sinn herrschte. Der Geist durfte sich frei bewegen, es durfte geschrieben, gedruckt werden, was … nicht … wider Religion und Staat war. Auf gute Sitten ward nicht so sehr gesehen.“20 Es bahnen sich, verglichen mit früheren Zeiten, lockere Sitten an. Dieser legere Lebensstil soll Wien zur Zeit des Kongresses so beliebt machen.

Die Wohnung im Haus „Im Tiefen Graben“ wird zu klein und so zieht die Familie im Jahr 1776 in das nahe gelegene Haus Nr. 429 im Salvatorgassl, wo sie bis 1777 lebt. Das einstöckige Gebäude gleicht außen wie innen einer alten Schlossruine, aber es gibt große stattliche Zimmer und noch stellt man bei einer Wohnung keine so hohen Ansprüche an die Bequemlichkeit. „Ich weiß, daß meine Eltern ganz zufrieden mit ihrer Wohnung waren. Die großen Zimmer, welche Sälen glichen, boten ihnen ein gewünschtes Lokal für die Bildersammlung meines Großvaters und für die zahlreichen Gesellschaften, welche sich in unserm Hause zu versammeln anfingen. Hier wurde ein Theater errichtet, worauf wir Kinder kleine französische Stücke: Zeneide ou la fée und L’isle déserte, nebst einer kleinen deutschen Idylle aufführten … In allen diesen Stücken wurden mir die muntern, mutwilligen Rollen zugeteilt.“21 Man gab große musikalische Aufführungen und „obwohl ich ein ganz winziges Geschöpf von etwa 7 – 8 Jahren war, ließ mein Vater mich doch kleine Konzerte, die mein Klaviermeister Steffann eigens für mich komponierte, mit vollem Orchester produzieren. Natürlich wurde das Kind, die Tochter vom Hause, beklatscht, belobt, bewundert, und ich hielt mich bald für eine bedeutende Künstlerin.“22

Nach dem Tod von Charlottes Schwiegermutter im Herbst 1777 erhält die Familie in einem Haus „Am Graben“ Nr. 1163, später 1201, eine schöne geräumige Wohnung, in der sie bis 1781 lebt. Später übersiedeln die Greiners in das Antonilettische Haus am Neuen Markt. Das Haus in der Alstergasse (heute Alser Straße) wird nach dem Tod Greiners Eigentum und Wohnsitz Charlottes und sollte später in den Besitz Karoline Pichlers übergehen, die bis zu ihrem Ableben dort wohnt. 1771 erwirbt Greiner aus ererbtem Vermögen und seinem Gehalt zusätzlich zur Stadtwohnung ein Landhaus in Hernals. Man hält sich Reitpferde, Equipagen und Dienerschaft.

Mit dem Tod Kaiserin Maria Theresias im Jahr 1780 kommt es zu weitreichenden Veränderungen, die sich unmittelbar auf das Leben der Greiners auswirken. Joseph II. schafft die Freiquartiere, also das Wohnen auf Kosten des Hofes, ab. So müssen auch die Greiners ihr kostenloses Quartier am Graben verlassen und ziehen auf den Neuen Markt in die Mehlgrube 1074. In diesem Haus entsteht bald wieder ein Salon; ihre Lebensart ändert sich auch unter dem Kaiser kaum.

Auch einige Jesuiten – der Jesuitenorden wird 1773 aufgehoben – verkehren im Hause Greiner, darunter der „Hausfreund“ Charlottes, der Dichter Lorenz Leopold Haschka. Karoline erinnert sich, dass „ein Mann in meiner Eltern Hause eingeführt [wurde], der bedeutenden Einfluß auf die Ausbildung und Richtung meines Geistes nahm – Herr L. L. Haschka, ein damals sehr junger, und, so viel ich mich erinnere, liebenswürdiger Mann, der nun seit ein paar Jahren bei der Aufhebung des Jesuitenordens, dessen Mitglied er gewesen, wieder in die Welt getreten, und den geistlichen Stand, da er keine Profeß abgelegt, völlig verlassen hatte. Mit ihm zogen, möchte ich sagen, die Musen in unser Haus, und meines Vaters Liebe für die schönen Künste kam jener Richtung, welche Haschka in sich trug, gern entgegen. Meine Mutter liebte zwar die Poesie durchaus nicht, aber sie hörte doch gern gute Gedichte lesen, und erfreute sich daran, wenn Haschka, und auch später andere Musensöhne Wiens, die nach und nach mit uns bekannt wurden, ihre Werke bei uns lasen.“23

Charlotte Greiner befasst sich am liebsten mit exakten Wissenschaften. Besonders liebt sie die Astronomie. „Meine Mutter, im Gegensatze von ihm [dem Vater] oder um den Kreis der Bildung, der sich in unserm Hause fand, zu vervollständigen, hatte einen ausschließenden Hang zu ernsten Wissenschaften. Sie verachtete, möchte ich beinahe sagen, Dichtkunst und überhaupt schöne Künste, sie hielt blutwenig von der Geschichte, die ihr zu wenig ausgemachte und unzweifelhafte Wahrheit bot. Sie strebte nur nach dieser, wollte nur diese finden, hören und ihr folgen.“24 Trotz ihrer Skepsis sind Künstler, Dichter, Schauspieler, Maler und Komponisten, wohl auch Wolfgang Amadeus Mozart, ständige Gäste im Salon Greiner.

Im Jahr 1777 versucht der Mediziner Dr. Franz Anton Mesmer ein blindes Mädchen, Maria Theresia Paradis, eine Musikerin, mithilfe des Magnetismus wieder sehend zu machen. „Ich erinnere mich wohl der überaus lebhaften Debatten, welche jeden Abend im Zirkel meiner Eltern, wo sich viele geistreiche, gelehrte Männer und gebildete Frauen versammelten, über diesen Gegenstand gehalten wurden. Die Gesellschaft teilte sich in Gläubige und Ungläubige.“25 Es kommt vorübergehend zu Erfolgen, doch die Greiners gehören zu den Ungläubigen. „Vor allen erklärte sich meine Mutter, deren scharfsichtiger Geist so wie ihre Achtung vor der Wahrheit sie schon a priori jedem Unerklärlichen, Geheimnisvollen abgeneigt machten, stets laut dagegen, und wollte diese Heilung, welche die andere Partei als schon entschieden annahm, nicht eher als möglich zugeben, bis sie nicht selbst sich überzeugt hätte, daß das Fräulein sehe. Sie fuhr also mit einem Anhänger der glaubenden Partei selbst in die Gartenwohnung, in welcher damals die Familie Paradis lebte … Mein Vater begab sich an einem andern Tage dahin … Beide konnten sich nicht überzeugen, daß Fräulein Paradis wirklich sehe.“26

Franz Anton Mesmer, der Begründer der Lehre vom animalischen Magnetismus. Zeitgenössisches Porträt.

Unter Joseph II., dem Sohn und Nachfolger Maria Theresias, wird der alte Feudalstaat außer Kraft gesetzt. Er formt ihn in einen modernen Nationalstaat um. Die Beamten werden zu Staatsbeamten, sie dienen nun dem Staat und nicht mehr dem Hof. Dadurch gibt der Kaiser seine Macht an den Staat ab. Das Verhalten der Staatsdiener wird kontrolliert, sie erhalten gute Aus- und Weiterbildung, bei einwandfreiem Verhalten gibt es Provisionen. Dieses neue System begünstigt Bespitzelungen, Intrigen und Denunziationen. Joseph II. erlässt eine „Rang- und Charakterverordnung“ mit Angaben über Taxen, Gebühren, Urlaub, Diäten, Geschäftsordnung, Verhalten und Bestrafung, Verbot von Geschenkannahmen, Vormundschaftsfragen und die Aufnahme in den Staatsdienst. Die Anzahl der Dienstjahre wird als Beförderungskriterium offiziell eingeführt. Diese Maßnahmen stärken das Bürgertum und schwächen den Adel.

Als Folge der Pressefreiheit überschwemmen zahlreiche Broschüren und Pamphlete, vielfach Eintagsfliegen, den Markt. Die bürgerliche Ordnung wird in Frage gestellt. Diese Zeit ist, so schreibt Karoline später, „eine Zeit frischen, schönen, regen Geisteslebens und vielleicht das goldene – nie wiederkehrende Zeitalter der deutschen Literatur, zumal im ästhetischen Fache. Überall zuckten die Funken lebhafter Geistestätigkeit auf, leuchteten hier mit mildem Lichte, das sich segensreich weiter und weiter verbreitete, blendeten dort wie gewaltige Blitze, fuhren auch manchmal wie täuschende Irrwische hin und lockten den Nachfolgenden in Sümpfe. Wird es wohl nötig sein, hier auf Klopstock, Lessing, Goethe, Wieland, Schiller, Herder hinzuweisen? Wir in Österreich hatten unsern Denis, Sonnenfels, Jünger, Alxinger und viele andere, deren Leistungen leider jetzt vom Zeitenstrom weggespült sind, so wie man kaum mehr eines Gellert, Rabener, Hagedorn gedenkt und nur jene größern Namen stehen geblieben sind, die ich oben genannt. In allen Zweigen des Wissens regte sich eine lobenswerte Tätigkeit, man durfte frei denken und so dachte man wohl … Auch in die geselligen Kreise drang eine muntere Freudigkeit statt früherer Steifheit und veralteter Formen. Das Theater, welches Kaiser Joseph seines unmittelbaren Schutzes würdigte, trug sehr viel zu diesen geselligen Freuden bei … Das Publikum nahm auf eine Weise an dem Theater Teil, die von der jetzigen ganz verschieden ist. Es suchte geistigen Genuß, nicht bloßen Zeitvertreib, es wollte sein Gefühl anregen lassen, nicht bloß den Verstand im Tadeln üben. Es kam mit frischer Empfänglichkeit ins Theater, faßte jede Schönheit des Dramas sowohl als der Darstellung auf, verlangte nicht mit Übersättigung nur nach schnellem Dahineilen der Handlung und wurde durch eine tiefere psychologische Entfaltung der Motive nicht gelangweilt … So bewegte sich die gesellige Welt, geistig angeregt, aufs lebhafteste und genügendste in stetem Wechsel der Leistungen und Empfängnisse.“27

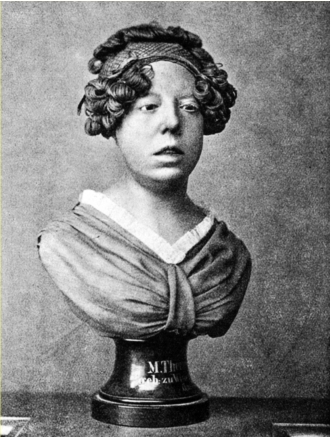

Sollte von Mesmer geheilt werden: die blinde Komponistin Maria Theresia v. Paradis. Wachsbüste im ehem. k. k. Blindeninstitut, Linz.

Die meisten Männer im Salon Greiner sind Mitglieder einer Freimaurerloge. Hofrat Greiner und seine Frau Charlotte stehen dem Freimaurertum positiv gegenüber. In den Logen schließen sich Männer gleicher Gesinnung zusammen und streben im Zuge der Aufklärung danach, Begriffe wie Humanität, Toleranz und Wohltätigkeit praktisch umzusetzen. Bürger und Adelige werden in dieser Gemeinschaft vereint und Standesunterschiede überwunden, da in den Logen religiöse, nationale sowie ständische Unterscheidungen keine Rolle spielen.

Dazu Karoline Pichler: „Ein charakteristisches Merkmal jener Zeit unter Kaiser Josef waren die Bewegungen, welche durch die sogenannten geheimen Gesellschaften in der geselligen Welt hervorgebracht wurden. Der Orden der Freimaurer trieb sein Wesen mit einer fast lächerlichen Öffentlichkeit und Ostentation. Freimaurerlieder wurden gedruckt, komponiert und allgemein gesungen. Man trug Freimaurerzeichen als joujoux an den Uhren, die Damen empfingen weiße Handschuhe von Lehrlingen und Gesellen, und mehrere Modeartikel, wie die weißatlassenen Müffe mit dem blauumsäumten Überschlage, der den Maurerschurz vorstellte, hießen à la franc-maçon. Viele Männer ließen sich aus Neugier aufnehmen, traten dann, wenn der frère terrible nicht gar zu arg mit ihnen umsprang, in den Orden, und genossen wenigstens die Freuden der Tafellogen. Andere hatten andere Absichten. Es war damals nicht unnützlich, zu dieser Bruderschaft zu gehören, welche in allen Kollegien Mitglieder hatte und überall den Vorsteher, Präsidenten, Gouverneur in ihren Schoß zu ziehen verstanden hatte.“28

Die österreichische Aufklärung stellt Autoritäten wie Klerus, Kirche, Orden in Frage, nicht aber den Glauben an sich. Mit Einverständnis des Kaisers blüht die Freimaurerei in Österreich, bis durch das Freimaurerpatent von 1785 ein Einschnitt erfolgt. Die Loge „Zur wahren Eintracht“ akzeptiert die Logenreform. Zwischen 1780 und 1790 ändert sich die Zahl der Logenbrüder kaum. 1792 beginnt unter Kaiser Franz II. die Reaktion, ein Jahr später arbeiten die letzten Logen nicht mehr, und 1795 wird die Freimaurerei in Österreich verboten.

Karoline lernt, häusliche Pflichten zu übernehmen. „Meine Mutter war, trotz ihres hochgebildeten Geistes und dem glänzenden Fuße, auf dem unser Haus eingerichtet war, ihrer Wirtschaft bis ins kleinste Detail stets selbst vorgestanden … Ich mußte mich soviel als möglich überall selbst behelfen … meine Hauben und Hüte selbst stecken und ich lernte es endlich so gut, daß ich meinen Freundinnen hierin half … Bei diesen Ansichten war [meiner Mutter] die Liebe meines Vaters zur Musik und die Forderung, die er deswegen an mich stellte, oft ein Anstoß. Mit Klavierspielen, Üben, Produzieren, Singen, gingen viele Stunden des Tages und das billigte meine Mutter wohl nicht.“29 Immerhin wird Karoline 1796 im Jahrbuch der Tonkunst sehr gelobt: „Dieses vortreffliche Frauenzimmer … ist eine der ersten Klavierspielerinnen Wiens, meisterhaft im Anschlag, stark in der Ausführung und unerschrocken bei den größten Schwierigkeiten.“30 Da das Sehvermögen von Charlotte im Lauf der Jahre nachlässt, erledigt Karoline auch Schreibarbeiten und kümmert sich um die Vermögensangelegenheiten.

Am 2. Juni 1798 stirbt Hofrat Greiner 68-jährig an „Nervenfieber“. Obwohl es immer wieder am Hof Intrigen gegen ihn und Konkurrenzkämpfe gibt, verkennt Maria Theresia seine Leistungen nie, er behält das Vertrauen der Kaiserin bis zu ihrem Tod.

Greiners Gehalt fällt nun weg. Charlotte muss das Haus in Hernals und die Stadtwohnung aufgeben und in die Vorstadt ziehen. Sie kauft das Haus auf der Alser Straße 25. Bis zum Ende ihres Lebens herrscht sie souverän über die Familie. Dort beginnt sich um 1800, nach Karolines Veröffentlichung ihrer „Gleichnisse“, der Salon der Karoline Pichler, ein Treffpunkt von bürgerlichem und niederem Adel im Bereich von Kunst und Literatur, zu bilden. Offiziell steht zu dieser Zeit Charlotte Greiner noch dem Salon vor.

Auch nach ihrer Heirat mit dem Juristen Andreas Pichler lebt Karoline im selben Haus. Charlotte verlangt stets Gehorsam und die Übernahme von Pflichten von ihren Kindern. Auch nach deren Heirat benötigt sie ihre Tochter als Vorleserin. Karoline bleibt bis zum Tod ihrer Mutter bei ihr.

Charlotte leidet sehr unter den Schicksalsschlägen, Mann, Sohn und Schwiegertochter innerhalb von vier Jahren verloren zu haben, erholt sich aber wieder. Die letzten Jahre lebt sie zurückgezogen, sie stirbt zwei Tage nach einem Schlaganfall am 21. Jänner 1815 im Alter von 76 Jahren.

Im Jahr 1777, als Haschka den Salon Greiner erstmals betritt, schreibt er als Herausgeber der Zeitschrift Litterarische Monate in der Einleitung: „Ein großer Herr, oder auch ein Privatmann, der Platz in seinem Hause hat, solle einen Saal widmen, in welchem an bestimmten Tagen und zu bestimmten Stunden Gesellschaft wäre, wie sonst Spielgesellschaften, oder musikalische Akademien, oder so etwas ist. Die Gesellschaft versammelt sich, setzt sich in einen halben Circel; jetzt tritt ein Anagnost auf, und liest heute diesen, morgen jenen Dichter, zuweilen auch Prosaisten, mit der ganzen Kunststärke vor, mit welcher die Werke des Genie gelesen werden müßen. Man würde mit dem, was leicht ist, anfangen, und nach und nach zum Schweren empor steigen. Die großen Dichter, die Wien hat, ein Denis und Mastalier, sollten ihre Werke selbst lesen. Zuweilen dürften auch junge aufblühende Köpfe dadurch ermuntert werden, daß man ihnen erlaubte, hervor zu treten und ihre Productionen, nach vorheriger Prüfung und Billigung, öffentlich zu lesen. Ein solches Institut, welches weder dem Staate, noch sonst jemanden, den zwanzigsten Theil eines Pfennigs kostete, würde in wenigen Jahren den falschen Geschmack verbannen, den beßern allgemein machen, und endlich an die Stelle der leeren Unterhaltung treten, mit welchen man jetzt die Zeit tödtet. Im Sommer wäre der akademische Cirkel in einem Garten, oder in einem Lustwalde: die Schönheit der Natur würde sich vereinigen mit den Schönheiten der poethischen Kunst, und beyde würden in jeder empfindsamen Seele das reinste Vergnügen hervorbringen, dessen ein Sterblicher fähig ist.“31 Genau dieser Traum Haschkas wird in Greiners Salon Realität. Die Übersiedlung in das Haus im Salvatorgässl 1775 markiert dessen Beginn und Aufstieg zum führenden bürgerlichen Salon Wiens. Gelehrte und Künstler gehen dort ein und aus. Kennzeichnend für den aufgeklärten Lebensstil sind wissenschaftliche Gesellschaften und Akademieliteraturzirkel, welche die deutsche Sprache fördern. Die gebildeten Beamten sind Träger der Aufklärung, und Franz Sales von Greiner ist durch seine Ehe mit Charlotte in eine Spitzenposition bei Hof gelangt. Man kann davon ausgehen, dass auch karrieristische Absichten hinter der Errichtung eines Salons standen. Die Trennung nach sozialer Herkunft ist weniger ausgeprägt, es handelt sich bei den Salongästen um Mitglieder des „Zweiten Standes“, des Bürgertums und des niederen Adels. Mitglieder des Hochadels sind nicht darunter.

Kennzeichnend für den Kreis um die Hofrätin Greiner ist die geschickte Auswahl ihrer Gäste. Lorenz Leopold Haschka führt seinen Freund, den Dichter Johann Baptist Alxinger, im Salon ein, der bald täglicher Gast bei Greiner wird. Der Dichter Gottlieb Leon – späterer Kustos der k. k. Hofbibliothek – wird von Haschka als Hofmeister des Sohnes ins Haus gebracht. Haschka gewinnt beim Ehepaar Greiner an Ansehen und Einfluss und bringt „nach und nach die damaligen Schöngeister von Wien“32 als Gäste.

Die Damen gruppieren sich strickend um den runden Tisch, die Männer diskutieren lebhaft, während sie auf und ab gehen oder in kleinen Gruppen zusammenstehen. Man kann auch in einem der Nebenzimmer am Spiel teilnehmen. Um die Hausfrau sammelt sich die geistige Elite Wiens. Streitgespräche finden beispielsweise zwischen dem Chemiker und Mineralogen Ignaz Edler von Born und dem Botaniker Joseph Franz Freiherr von Jacquin statt. Von Leon und Haschka eingeführt, gehören zu den Gästen: Josef Franz von Ratschky, der es vom Hofkonzipienten zum Hof- und Staatsrat bringt; Johann Nepomuk Denis, zunächst Lehrer am Theresianum, später wirklicher Hofrat an der Hofbibliothek, ausgezeichnet als Gelehrter, Dichter, veröffentlicht meist unter dem Pseudonym „Sined der Barde“ – Sined als Anagramm seines Nachnamens; Karl Mastalier, ehemaliger Jesuit, geht seiner Muse, der Dichtung, nach; Johann Alois Blumauer, ebenfalls ein ehemaliger Jesuit aus Oberösterreich, Freimaurer, Bücherzensor, Dichter und Buchhändler, schreibt seine Aeneis, die Hofrat Greiner und Charlotte subskribieren. Die Familie Greiner lernt Professor Johann Jacob Weil, den Botaniker und Naturforscher, kennen, der auch als Verfasser der Schrift Kurzgefasste Gründe zur Pflanzenlehre bekannt ist; weiters Nikolaus Joseph Freiherr von Jacquin, der viele Pflanzen zum ersten Mal beschrieben hat, wie auch den berühmten Numismatiker Abbé Joseph Hilarius Eckel. Ebenfalls häufig zu Gast sind Joseph Freiherr von Sonnenfels, ein Kollege Greiners, Hofrat beim Direktorium; ferner Joseph Freiherr von Sperges, ein ausgezeichneter Staatsmann, Dichter und Kunstmäzen, und Joseph Maffei, Direktor der chemischen Schule, ein mathematisches Genie, der interessante Vorträge hält. Durch sie werden „die ernstern Wissenschaften in unsern Kreis gezogen“33, erzählt Karoline Pichler.

Charlotte von Greiner steht den Ideen der Aufklärung offen gegenüber. Was die Stellung der Frau in der Gesellschaft betrifft, geht sie weit über die Forderungen der meisten Zeitgenossen hinaus. Diese damals ungewöhnliche Denkungsart dürfte damit zusammenhängen, dass Charlotte im Umfeld Maria Theresias aufgewachsen ist. Zwar hat die Kaiserin nie ihre eigene Rolle als Frau in der Gesellschaft hinterfragt, aber ein wacher Geist wie Charlotte könnte da schon angefangen haben, im Sinne der Aufklärung weiterzudenken. In späteren Jahren studiert sie gewissenhaft das Buch von Mary Wollstonecraft A vindication of the rights of a woman. Die Autorin vertritt die Ansicht, dass ursprünglich die Frauen die Herrschaft übernehmen sollten, aber die Männer hätten sie durch ihre physische Kraft verdrängt. Charlotte will das weibliche Prinzip an die Stelle des kriegerisch-männlichen Selbstbewusstseins setzen.34 Ihr geht es um das „mütterlich Liebende“ anstelle des „väterlich Herrschenden“35. Sie denkt, dass Frauen zur Herrschaft bestimmt seien, nur durch die an Muskulatur kräftigeren Männer sei ihnen ihre Macht entrissen worden.36 Sie befasst sich zu einer Zeit, als dieses Gebiet noch kaum von Wissenschaftern beleuchtet wird, mit der Frage des Matriarchats.

Besonders liebt Charlotte Gespräche über Mythologie, denn sie glaubt, dadurch zu tiefer Erkenntnis zu gelangen. Ihre Bibliothek ist gefüllt mit Büchern aus diesem Gebiet. Nach Maria Theresias Tod reduziert sich Hofrat Greiners Einfluss, doch sein Haus behält wegen Charlotte seine große Bedeutung. Sie ist in den siebziger, achtziger und neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts der Mittelpunkt ihrer täglichen Abendgesellschaften. Es gibt viel Abwechslung. „Während sie selbst mit ihren Freunden eine Art gelehrter Akademie wöchentlich abhielt …, veranstaltete ihr Gatte seiner Neigung gemäß, größere Gesellschaftskonzerte, an denen die Tochter des Hauses mitwirkte … Als Sohn und Tochter erwachsen waren, da gab es für die Freunde des Sohnes gelehrte Kränzchen … und für alle jungen Leute Tableaux und Theatervorstellungen …, bei denen man sich die Liebe ins Herz mimte. Während die Frau des Hauses auf ihrem Ehrenplatz am Sopha thronte … da flirteten die jungen Leute, aller Standesunterschiede vergessend, und aus ihren Herzen knospte die luftige Zukunft in die Gegenwart hinein.“37

Karoline Pichler erinnert sich an ihre Jugendzeit: „Mein Geist war lebhaft, meine Phantasie beweglich. Die schönen Künste lebten und herrschten in unserm Hause, Dichter umgaben uns beständig, Musiker, Maler von einiger Bedeutung, welche nach Wien kamen, ließen so wie Gelehrte anderer Art sich bei meinen Eltern einführen, deren Haus vor vielen der Hauptstadt sich auszeichnete. Alles, was von neuen Dichterwerken im In- und Auslande erschien, wurde sogleich bei uns bekannt, gelesen, besprochen. Herr v. Leon, unser Hofmeister, damals ein junger Mann von 23 – 24 Jahren, fand Vergnügen an der lebhaften Weise, womit mein Geist alles auffaßte, was Dichtung hieß, so z. B. die Bürgerschen Romanzen, die ich bald auswendig wußte. Wenn ich gut gelernt hatte, las er mir zur Belohnung eine Szene aus Götz von Berlichingen, ein Stück aus Werther, Woldemar oder einer andern Dichtung vor.“38 Weitere Gäste sind der Dichter Leopold Friedrich Günther Göckingk, der Schauspieler und Freimaurer Friedrich Ludwig Schröder, die Komponisten Giovanni Paisiello, Domenico Cimarosa, Antonio Salieri und der Maler Hoffinger.