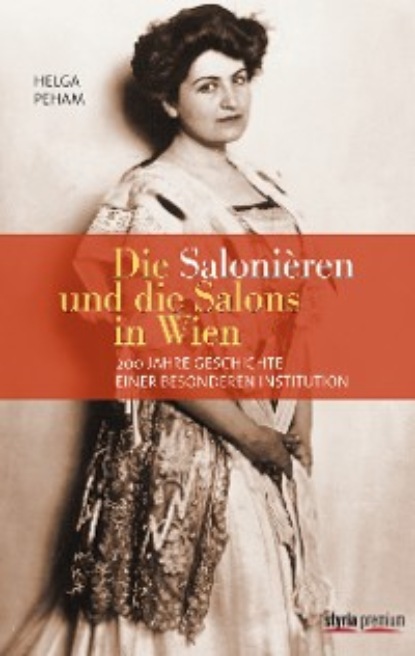

Die Salonièren und die Salons in Wien

- -

- 100%

- +

Das Haustheater wird wichtiger Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens. Beamte – oft Kollegen des Hausherrn und seines Sohnes – und Schriftsteller wie Alxinger übernehmen Rollen. Begabungen zeigen sich, Theaterspielen wird zum Freizeitvergnügen, zum Fieber. Anton Bernhard Eberl übernimmt im Salon Greiner begeistert Rollen gefeierter Wiener Schaupieler des Nationaltheaters nächst der Burg, dem späteren Burgtheater. Karoline mimt mit Eberl eine Szene voll Leidenschaft, sodass ihre Kräfte versagen, sie ist Eberl sehr zugetan. Neben dem Theater wird pantomimische Darstellung und „Geschichten spielen“ gepflegt, wobei Szenen aus Theaterstücken, Mythologie und weltlicher wie geistlicher Geschichte aufgeführt werden. Man erzählt sich überall von den immer interessanter werdenden pantomimischen Bildern.

Eines Tages spielt Wolfgang Amadeus Mozart in einem Nebenzimmer des Salons am Piano. Charlotte kann mit Musik wenig anfangen, nicht einmal mit dieser, daher auch mit Mozart nicht. Sie führt eher oberflächliche Gespräche mit ihm. Johann Baptist Alxinger und Alois Blumauer versuchen ihre Meinung zu ändern. Mozart unterrichtet Nikolaus Joseph von Jacquins Tochter Katharina und komponiert für sie sogar ein Trio mit Klarinette. Auch Karoline, die gerne Klavier spielt, ist von Mozarts Ratschlägen entzückt.

Die Greiners sammeln einen „Kreis vorzüglicher Menschen“ um sich. Ihr Haus besuchen junge Leute aus besseren Familien, die nach höherer Bildung streben und diese im Greinerschen Salon finden, wo sie auch gutes Benehmen lernen. Die jungen Männer, oft Freunde von Charlottes Sohn, werden vielfach angesehene Staatsbeamte, einer von ihnen später Karolines Ehemann.

Als Joseph II. 1780 Alleinregent wird, spricht man noch offener und freier als zur Zeit Maria Theresias. Johann Baptist Alxinger, ein Stammgast im Salon, trägt frei sein Hohelied auf die Toleranz vor:

Nur dort, wo man in jedem Mann

der Gottheit heilgen Abdruck ehret,

von jenem, der nicht glauben kann,

nie, daß er glauben soll, begehret,

den züchtiget, der als Tyrann

die Menschen mit der Geißel lehret,

Unglauben nicht bestraft, und Glauben nicht belohnet,

dort ist es, wo die Duldung wohnet.39

Alois Blumauer vertritt ähnliche Ideen. Blumauer lässt beim Besuch von Papst Pius VI. in Wien seinen Hut auf, als der Papst vom Balkon der Kirche am Hof seinen Segen spricht: „Ist der Segen gut, so geht er durch den Hut.“ Die Zeiten haben sich geändert. Maria Theresia wäre entsetzt gewesen; unter Josephs Regentschaft ist das freie Wort zunächst erlaubt.

Während Charlotte, von der Jugend respektiert, das Haupt des Hauses bleibt und oft im Nebenzimmer Karten spielt, übernimmt die heranwachsende Jugend eine immer größere Rolle im Salon.

Charlotte zieht nicht nur bedeutende Persönlichkeiten Wiens an, sondern auch viele bekannte Reisende, die meist von Haschka bei ihr eingeführt werden. So ist der Reiseschriftsteller Georg Forster, der erste deutsche Weltumsegler und Kosmopolit, ein gern gesehener Gast. 1784, auf seiner Reise nach Wien, notiert er in sein Tagebuch: „Mittagessen bey H. Hofrat Greiner, daselbst Haschka, Denis, Mastalier und Münter. Greiner ein braver, guter, gerader Mann, von Einsicht und gesunden Urtheil, auch artige Bücherkenntnis … “40 Später unterhält Karoline mit Forsters Frau Therese einen gelehrten Briefwechsel.

Aus Frankreich ist die Philosophie der Aufklärung eingedrungen. Kirche und Klerus werden abgelehnt, es ist die Zeit des „öffentlich getragenen Unglaubens“. In heftigen Diskussionen und lauten Gesprächen kommt es teilweise zum Bruch mit der Religion. Auch Karoline, später strenge Katholikin, sagt sich von kirchlichen Ritualen los: „Ich glaubte nicht mehr, und ich wußte doch nichts“41, schreibt sie später. Es versammeln sich im Haus ihrer Eltern zahlreiche Menschen, die an keine Religion mehr glauben oder zu Deisten, so nannte man die freidenkerische Geisteströmung in der Aufklärung, geworden sind. Diese Ideen verunsichern die junge Karoline: „Ich war religiös erzogen, und alle von der Kirche vorgeschriebenen Gebräuche waren bis zu jener Zeit im Hause sowohl als auch von mir beobachtet worden. Allmählich aber, drang die neue Gesinnung auch bei uns ein. Gar manche der Freunde, die unser Haus besuchten und übrigens achtungswerte Menschen waren, dachten über die Religion sehr frei. – Nicht allein, daß sie sich in ihrem Herzen von jeder positiven Satzung losmachten und eigentliche Deisten, oft nicht einmal dies, sondern Materialisten und Atheisten waren, gab es auch viele unter ihnen, die unbesonnen genug waren, diese Gesinnung ungescheut im Gespräche laut werden zu lassen, sich von allen äußerlichen Beobachtungen der Religion, allen Vorschriften der Kirche los zu machen und in philosophischer Ruhe bequem dahin zu leben.“42

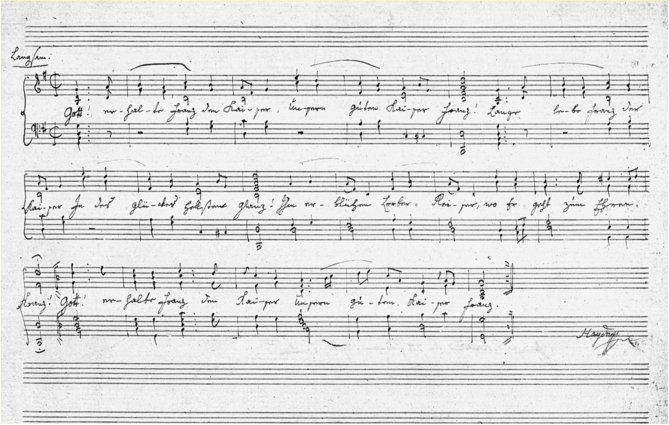

Die erste Strophe des Kaiserlieds von Lorenz Leopold Haschka in der handschriftlichen Klavierfassung von Joseph Haydn, 1797.

Auch eine unglückliche Liebe zu einem jungen Mann namens Fernando erschüttert Karolines Glauben. „Da erhoben sich mit feindlicher Kälte alle jene Zweifel und Unsicherheiten, welche durch die Lesung von irreligiösen Büchern und Anhörung solcher Gespräche sich nach und nach wie verfinsternde Nebel in mein Gemüt gelagert und mir den tröstlichen Ausblick in die Ewigkeit verdunkelt hatten. Ich glaubte nicht mehr.“43

Hat im höheren Bürgertum bisher tiefe Ehrfurcht vor Kirche und Klerus gegolten, beginnt man nun „antireligiöse Bonmots“ in den Diskurs einzubringen und sich lustig zu machen über das, was man früher hochgehalten hat. Modischer Spott ist für Hofrätin Greiner keineswegs toleranter Geist. Die Aufklärung lehnt „geistige Diktatur“ ab, ebenso „Mystizismus“ und Aberglauben, sie befreit den Geist aus der Enge. Das abendländische Denken erfährt eine Revolution. Das gebildete Bürgertum wird zum mächtigen Träger, die Salons zu Zellen der neuen Geisteshaltung, Kaiser Joseph II. ist Vorbild. Weder dem Bürgertum noch dem Kaiser ist bewusst, dass eine soziale Revolution der geistigen Vorbereitung folgen wird, in blutigen Straßenschlachten ausgetragen statt in Rededuellen.

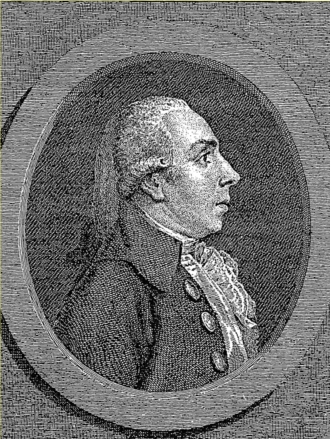

Ständiger Gast im Salon Greiner: der Schriftsteller und Freimaurer Johann Baptist von Alxinger.

Wien trägt nicht viel zur Kultur der Aufklärung bei, die Dichter aus dem Salon Greiner sind zu wenig bekannt.44

In Wien feiert man Feste, in Frankreich gärt es. Joseph II. erfährt bei einer Reise nach Paris von der Unruhe im französischen Volk. Nur Reformen können Frankreich vor einer Revolution bewahren, doch die werden nicht eingeleitet. Marie-Antoinette, Königin von Frankreich und Schwester Josephs II. und Leopolds II. wird in Paris hingerichtet. Es folgen die Koalitionskriege gegen Frankreich.

Auch unter Leopold II. herrscht Meinungsfreiheit, doch sein Nachfolger Franz II. zeigt rasch seine reaktionäre Gesinnung. Es kommt zu Anklagen, Denunziationen, Todesurteilen. Die Aufklärung wird durch ein skrupelloses Polizeiregime abgelöst und der Salon Greiner findet 1794 ein jähes Ende wegen der angeblichen Jakobinerverschwörung in Wien, die die Polizei zum Anlass nimmt, neben vielem anderen auch gesellige Zusammenkünfte zu überwachen. Einmal noch flackert das Salonleben danach auf, erlischt aber endgültig mit dem Tod des Hofrats Greiner.

Unter den vielen Gästen des Salons verdienen es einige, besonders hervorgehoben zu werden.

Lorenz Leopold Haschka wird zum engen Freund des Hauses und Charlotte lauscht seinen Versen andächtig, obwohl sie sonst der Lyrik skeptisch gegenübersteht. Haschka ist neun Jahre jünger, Charlottes bevorzugter Dichter und Mitglied einer Loge, der auch Franz Sales Greiner angehört. 1783 verlässt er sie, was zum Bruch mit vielen Freunden führt.

1749 in Wien geboren, wird Haschka nach seiner Ausbildung Lehrer der Grammatik in Krems. Nach der Aufhebung des Jesuitenordens zieht er nach Wien und wird von Johann Baptist Alxinger finanziell unterstützt. Er widmet sich der Schriftstellerei und wird Kustos an der Wiener Universitätsbibliothek. Unter Maria Theresia ist Haschka frommer Jesuit, unter Joseph II. eifriger Kirchengegner und während der napoleonischen Kriege ein österreichischer Patriot.

Haschkas größter Stolz ist es, am selben Tag wie Goethe das Licht der Welt erblickt zu haben, er hält sich für den bedeutendsten Dichter Wiens. Durch Kleidung und Haartracht versucht er, dem Dichterfürsten möglichst ähnlich zu werden. Ein Brief von ihm an Goethe bleibt unbeantwortet.

Im Hause Greiner fällt ihm eine wichtige geschmacksbildende Funktion zu, da er dem Salon namhafte Gäste zuführt, Wissenschafter, Ärzte und Gelehrte wie Freiherrn von Jacquin, Maximilian Stoll, Johann Josef Eckhel, Musiker, Schauspieler und Maler wie Joseph Anton Steffan, Wolfgang Amadeus Mozart oder Joseph Haydn. Neben den Kunstschaffenden verkehren dank ihm auch Staatsmänner wie Joseph von Sonnenfels, Gottfried Freiherr van Swieten, Tobias Freiherr von Gebler und Theologen wie Joseph Anton Gall, Franz Stephan Rautenstrauch und Felix Franz Hofstätter im Salon. Dazu kommen Dichterkollegen wie Alois Blumauer, Michael Denis (der Haschka als dichterisches Vorbild dient), Gottlieb von Leon, Joseph Franz von Ratschky und Johann Baptist Alxinger als ständige Gäste, Habitués genannt.

Haschka wird von seinen Zeitgenossen kritisch, aber auch positiv beurteilt. Am bekanntesten ist sein Werk Gott! Erhalte Franz den Kaiser. Haschka und Johann Caspar Lavater führen einen von Charlotte initiierten Briefwechsel.

Der Umstand, dass er im Hause der Greiners lebt, gibt Anlass zu Spekulationen über das Verhältnis zwischen Charlotte und ihm. In einem Gedicht drückt er seine tiefe Verehrung für seine Gastgeberin aus. Die beiden verbringen viel Zeit miteinander, die Beziehung ist innig. Gerne spazieren sie in den Sommermonaten durch den Garten im Landhaus in Hernals.

Ein Zeitgenosse schreibt über das ungleiche Paar: „Noch einen jungen Dichter hab ich hier in dem Haus einer gewissen Frau von G** kennen gelernt, die eine Beschützerin der schönen Literatur ist, und bey der sich viele junge Schöngeister versammeln; er heißt Haschka, ein Model von teutschem Engelländer, nicht ohne Genie, das versichre ich, aber so voll Eigenliebe, daß er nicht den geringsten Widerspruch ertragen kann. Er ist der Freund des Hauses der Frau von G** und wohnt sogar des Sommers bey ihr in ihrem Landhause vor der Stadt. Ich muß aber auch gestehen, daß ich selbst am Platze der Frau von G. mir einen Hausfreund gewählt haben würde: denn ihr trauter Hr. Gemahl … hat unter allen nichts weniger, als eine einnehmende Aussenseite.“45

Und weiter: „ … durch Unterstützung des Herrn Hofrathes von Gr. bey dem er Tisch und Wohnung frey hat, lebt Haschka ohne weiteren Charakter ganz bequem. Höchstens macht er einen gelehrten Sekretaire. Denn bey der Frau Hofräthinn von Gr. gilt er alles. Und da diese deutsche Sappho wöchentlich etlichemal gelehrte Versammlungen giebt, bey welchen sie präsidiert, so macht dabey Haschka einen akademischen Sekretaire. Diese Akademie besteht aus Frauenzimmer und Süssen Herrchen von Genie. Das übrige mag man sich hinzu denken.“46

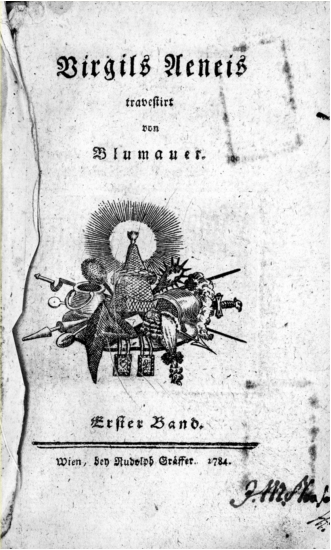

„Geist mit Witz“ vereint: Alois Blumauers „Aeneis“ wurde zum großen Erfolg.

Charlotte erfährt von den Gerüchten, ist tief verletzt und fühlt sich missverstanden. Haschka schreibt an Alxinger am 2. August 1792: „Meine Wirthin ist die beste edelmüthigste Frau von der Welt, die dadurch, daß ich nun beynahe drey Wochen mit ihr wohne und bin, nicht nur allein nichts verloren, sondern wahrlich gewonnen hat, und bey jedem billigen Kenner und Schätzer der Menschen hätte gewinnen müssen. Wenn ich sie nun so ansehe, voll Ruhe eines guten Gewissens, aufgeheitert von dem Bewusstseyn redlich erfüllter Pflichten, freundlich und gefällig und dienstfertig gegen jede Creatur und bedenke, daß JEDERMANN, wie, die Fr. H. Gr. sich in ihrem letzten Briefe auszudrücken beliebte, JEDERMANN diese Frau verachtete, Du hast schon recht gelesen, – verachtete! O! Dann zieht sich mein Herz krampfhaft zusammen und ich möcht’ ein Menschenfeind, ein Swift, ein Hobbes werden.“47

Karoline schreibt in ihren „Denkwürdigkeiten“ nur, dass Haschka aufgrund kleiner Missverständnisse das Haus verlassen habe. Doch die Freundschaft bleibt bestehen. Auch nach Charlottes Tod verkehrt er als alter Freund der Familie im Haus ihrer Tochter

Zu seiner Zeit ist Johann Baptist von Alxinger der bekannteste Wiener Dichter und auch der temperamentvollste, der bei der Arbeit gerne ein Glas Champagner genießt. Es heißt, dass er seine schöne, treulose Frau in ein Kloster geschickt hat. Mit vielen deutschen Dichtergrößen steht er in Verbindung, so mit Christoph Martin Wieland, Salomon Geßner, Johann Wilhelm Ludwig Gleim und Friedrich Nicolai. Um ihn, den Freund und Schüler Haschkas, und Alois Blumauer sammeln sich die österreichischen Literaten. Im Hause Greiner – und später im Haus von Karoline Pichler – wirkt er bei Theateraufführungen mit.

Alxinger wird 1755 in Wien geboren und studiert wie sein Vater Rechtswissenschaften. Später wird er Hofagent und übernimmt 1794 die Stelle eines Sekretärs des k. k. Hoftheaters. Aufgrund seines geerbten Vermögens verfügt er über ein sicheres Einkommen, mit dem er ärmere Dichter fördert und Mittellose in Prozessen unterstützt.

Stilistisch erlangt die mariatheresianisch-josephinische Epoche mit den Werken Alxingers einen Höhepunkt. Die deutsche Kritik hingegen ignoriert ihn. Alxinger bekommt Schwierigkeiten mit der Zensurbehörde, als sich seine Gedichte gegen Kirche und Zölibat richten. Ab 1793 gibt er die selbstfinanzierten Österreichischen Monatsschriften heraus. Zentral in Alxingers Dichtung sind Themen aus dem Mittelalter, doch es finden sich auch literarische und politische Bezüge zur Zeit, Grundsätze der Erziehung und der Staatsführung in seinen Werken. 1797 stirbt er in Wien.

Mit folgenden Worten besingt eine junge Dichterin Alois Blumauer:

Als Vater Zeus bei guter Laune war,

Sich schmeichelnd einen guten Rat,

Der Geist mit Witz vereint, erbat –

Blumauer, da wurdest du geboren … 48

Blumauer gehört trotz oder wegen seiner sarkastischen Äußerungen in Gesellschaften zu den beliebtesten Gästen Charlottes. „Mit seinem kaustischen Witz würzte Alois Blumauer die Tafel bei Greiner“49, steht in einem Bericht über den jungen Schriftsteller. Er ist zunächst Redakteur der Österreichischen Realzeitung und des Musenalmanachs. Blumauer liebt Spaziergänge, Besuche, Reiten, Kaffeehäuser und besonders das Theater. Sein erstes Stück, Erwine von Steinheim, ein Ritterdrama, wird 1780 im Nationaltheater nächst der Burg aufgeführt und macht Blumauer bekannt. Seine Äneis wird zu einem der meistgelesenen Bücher. Es ist eine Parodie auf das Vergil’sche Werk. Wieland gefällt es sehr, Schiller und Goethe gar nicht, Grillparzer schützt es vor der Zensur. Alois Blumauer ist ein Vertreter der josephinischen Aufklärungsliteratur. In Steyr im Jahr 1755 geboren, besucht er das Jesuitengymnasium und tritt 1772 in den Orden ein, der 1773 aufgelöst wird. Ein Jahr später ist Blumauer Civis der Philosophischen Fakultät in Wien, wo er lehrt und schreibt. Er besucht den Salon Greiner und begegnet dort seinem künftigen Förderer Joseph Freiherr von Sonnenfels. Die geistigen Auseinandersetzungen nimmt er ernst und kämpft einen schweren inneren Kampf vor seiner Entscheidung für die Aufklärung. In seinem Werk nimmt er Stellung zu Fragen der Zeit und unterstützt die Kirchenreform Josephs II.

Zahlreiche kleine Broschüren überschwemmen 1782 als Folge der Pressefreiheit den Markt. Auch Blumauer verfasst einige von ihnen. Unter Sonnenfels wird Blumauer 1782 zum k. k. Bücherzensor der neu geschaffenen Zensur- und Studienhofkommission. Die Zensur soll aus den Händen der ehemaligen Jesuiten genommen werden. Das Direktorium will Sachlichkeit und Effektivität. Gelehrte Zensoren werden eingesetzt, sie sollen entscheiden, welches Wissen weitergegeben wird.

Dazu Alois Blumauer: „Allerdings geht es mit der Zurechtweisung des menschlichen Geistes sehr langsam und eine durchaus aufgeklärtere Denkungsart lässt sich höchstens erst von der zweiten Generation, wenn unsere itzigen Kinder Väter sein werden, erwarten.“50

Als Blumauer Zensor wird, tritt er auch der Freimaurerloge „Zur wahren Eintracht“ bei. Er lebt im Haus des Ignaz von Born und ist kurze Zeit mit dessen Tochter Maria verlobt, welche die Verbindung jedoch wieder löst.

Mit Joseph Franz von Ratschky gibt Blumauer zehn Jahre lang den Wienerischen Musenalmanach heraus, der sich als Organ sieht, das „tatsächlich ein Spiegelbild der Wiener Dichtung jener Zeit bot“.51 Im Jahr 1794 verlässt Blumauer seine Stelle bei der Zensurbehörde und wird Kompagnon des Buchhändlers August Gräffer.

Zwischen Blumauer und Alxinger herrscht eine Art Konkurrenzkampf, denn beide verkehren in den gleichen Kreisen und in derselben Freimaurerloge. Alxinger ist wohlhabend, Blumauer arm, doch beide sind von den Ideen der Aufklärung und des Freimaurertums durchdrungen. 1798 stirbt Alois Blumauer und hinterlässt einen Schuldenberg.

Der älteste Dichter im Kreis ist der „Barde“ Johann Michael Denis, Jesuit, Freimaurer, Professor am Theresianum. Sein Kirchenlied „Tauet, Himmel, dem Gerechten“ ist noch heute bekannt. Geboren 1729, ist er eine besondere Autorität im Salon Greiner, er wird als „Vater der heimischen Dichtkunst“ bezeichnet. Der sprachgewandte studierte Theologe und geweihte Priester übersiedelt 1759 nach Wien und wird Präfekt an der Theresianischen Ritterakademie. Nach der Auflösung seines Ordens 1773 wird ihm die Garellische Bibliothek am Theresianum anvertraut. Sein Hauptgebiet sind Biografien und Literaturgeschichte. Er hält öffentliche Vorlesungen und übernimmt später die dritte Kustosstelle an der Hofbibliothek.

Denis ist Mitglied der „Deutschen Gesellschaft“, einer Sprachgesellschaft der Aufklärung in Leipzig, deren Ziel es ist, die deutsche Sprache gegenüber dem Lateinischen und dem Französischen aufzuwerten. Deutsch soll Vortragssprache in den Schulen und Akademien werden. Denis steht auch mit Friedrich Gottlieb Klopstock und Friedrich Nicolai im Briefwechsel.

Joseph von Sonnenfels, ein Amtskollege des Hausherrn, gehört wohl zu den bedeutendsten Freunden des Hauses, er steht in enger Beziehung zur Aufklärung und ist regelmäßiger Gast. Für Karoline wird er zum väterlichen Freund und bei ihrer Hochzeit fungiert er als Trauzeuge. Sonnenfels entstammt einer Rabbiner- und Gelehrtenfamilie und kommt 1733 als Sohn des Hebräischlehrers Lipmann Perlin in Nikolsburg (Mähren) zur Welt. Perlin konvertiert 1735 mit seinen drei Söhnen zum Katholizismus, worauf Joseph das Piaristengymnasium in Nikolsburg besucht.

Väterlicher Freund der Familie Greiner: der bedeutende Aufklärer und Reformer Joseph von Sonnenfels. Zeitgenössischer Stich.

Mit seinem Vater übersiedelt er nach Wien, nimmt den Namen Alois Wienner an und erhält 1746 das Prädikat „Edler von Sonnenfels“. Er studiert Staatswissenschaften, schreibt Lehrbücher und erstellt in seinen „Grundsätzen“ einen Staatsplan. Ganz im Sinne der Aufklärung fordert er die Abschaffung der Folter und arbeitet bei der Justizreform des Kaisers mit. Seine Leidenschaft gilt dem Theater, das er zu professionellen Spielstätten mit professionellen Schauspielern umstrukturieren möchte. Dennoch gelingt es ihm nicht, den derben Hanswurst von Wiens Bühnen zu vertreiben. Als seinen größten Triumph empfindet er, dass das Hoftheater zum Nationaltheater erhoben und damit eine „deutsche Bühne“ geschaffen wird. 1770 wird Sonnenfels oberster Theaterzensor, Mitglied der Bücherzensurkommission und Sekretär der k. k. Zeichen- und Kupferstecherakademie. 1776 wird er Illuminationsdirektor, Wien erhält die erste ständige Straßenbeleuchtung in Europa. 1779 wird er zum Hofrat ernannt.

Sonnenfels entwickelt eine Art Wissenschaft der Verwaltung, basierend auf dem Bevölkerungszuwachs, und strebt wirtschaftliche und politische Ausgewogenheit an. Weiters wirkt er am Strafgesetzbuch von 1787 mit. Bei der Strafe und dem Strafausmaß soll der Nutzen für den Staat ausschlaggebend sein. Von 1793 bis 1796 steht er der Universität Wien als Rektor vor. 1811 wird Sonnenfels zum Präsidenten der k. k. Akademie der Bildenden Künste ernannt.

Der aus Siebenbürgen stammende Ignaz von Born studiert in Prag Jura und tritt anschließend eine Europareise an. Danach studiert er in Prag Mineralogie, Naturlehre und Bergwerkskunde.

Born ist ein überzeugter Aufklärer und Meister vom Stuhl der Loge „Zur wahren Eintracht“. Unter seiner Führung wird die Loge zur Gesellschaft der Wissenschaften, einer Art „Deutsche Akademie der Wissenschaften und Künste im Geiste der Aufklärung“.

Franz Xaver, Charlottes Sohn, ist ebenfalls im Sinne der Aufklärung literarisch tätig. Er studiert Jura, wird 1796 Hofkonzipist und stirbt bereits mit 27 Jahren. 1791 gründet er im Sinne der Gedanken der französischen Revolution einen literarischen Verein. Man trifft sich im Haus Greiner, bis die anti-jakobinische Wende in der Politik einsetzt: Männer aus der Umgebung des Salons, wie etwa Alois Blumauer, werden von der Polizei beobachtet und verhört.

Mit der Aufdeckung einer angeblichen Jakobinerverschwörung in Wien und ihrer Niederschlagung entsteht ein Klima des Misstrauens. „Wie ein kalter Wasserstrahl wirkte das nunmehr auftretende Polizeiregiment auf die Gesellschaften und man zog sich scheu vor den Menschen zurück.“52 Die jungen Leute stellen ihren literarischen Zirkel ein. Im Landhaus in Hernals treffen sie sich nun zu harmlosen Zusammenkünften und Gartenfesten. Karoline hat inzwischen geheiratet, die Familie Greiner-Pichler reduziert den Hausstand und zieht in das Haus in der Alser Vorstadt Nr. 109, heute im 9. Wiener Bezirk. Es ist schwierig, über die Glacis, die ungepflastert und schlecht beleuchtet sind, von Wien in die Vorstadt zu gelangen. Es gibt selten Besuche und man unterhält sich im engsten Familienkreis. Mit der Veröffentlichung ihrer Gleichnisse 1800 wird Karoline Pichler bekannt. Zwei Jahre später entsteht ihr Salon, noch immer mit Charlotte Greiner als zentraler Figur.

Ihr geht es um geistig-moralische Bildung der gesamten Persönlichkeit mit dem klaren Ziel, den Geschmack zu verbessern. Dasselbe gilt für die literarischen und musikalischen Zirkel des Hausherrn, das Treiben der Kinder und das Theaterspiel.

Im Gegensatz dazu kennzeichnet den Salon der Fanny von Arnstein, einer Wiener Salonière aus Berlin, kulturelle Internationalität und die Freude am Repräsentieren. Zwischen den beiden Salons gibt es wenig Berührungspunkte – Ausnahmen sind Gäste wie Mozart und Sonnenfels –, sie sind zu unterschiedlich in ihrer Ausrichtung.

„Ihre Augen sind feurig, ihr Verstand scharf“: Fanny von Arnstein. Schabblatt von Vincenz Georg Kininger nach einem Gemälde von Guerin.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.