- -

- 100%

- +

»Lass uns aufs Feld gehen!« Das klingt schon so. Aber wie hätte Abel auch ahnen sollen, dass er besser geantwortet hätte: »Leider keine Zeit!«, als einfach mitzukommen. Allzu viel soziale Erfahrung hatten sie damals noch nicht, als Menschen Numero 3 und 4.

Irgendwann musste es ja passieren, warum also nicht gleich, suggeriert uns das Alte Testament. Der dritte Mensch wurde nach Bibel und Koran also der erste Mörder und der erste Schurke, wenn man Satans schlüpfrige Apfelspiele als nicht irdisch (ja, als wahrlich unterirdisch!) außer Acht lässt.

Und dann auch noch aus einem so kleinlichen Grund! Der Herr, heißt es, zog Abels Opfer aus jungen Tieren und ihrem Fett Kains vegetarisch geprägter Darreichung vor, Kain wurde neidisch und sagte: »Lass uns aufs Feld gehen!« Im 1. Buch Mose (auch als Genesis bekannt) wird das sehr pragmatisch geschildert, denn als Heilige Schrift hat man sich nicht in Literatur zu ergehen, da geht es um Fakten. Das lässt einigen Interpretationsspielraum. Was erhoffte sich Kain, indem er Gottes Liebkind tötete? Wollte er mehr Aufmerksamkeit? War es Rache am Missachtenden? Hatte er sich das wirklich gut überlegt? Kain mag der erste Schurke des Abendlandes sein, unter die brillantesten fällt er nicht.

Die Strafe des Herrn ist auch knapp formuliert: Vertreibung aus dem Ehschon-Exil jenseits des Paradieses ins Lande Nod, und: »Unstet und flüchtig sollst du sein auf Erden.« Wenigstens kann Kain sich Schutz vorm Totgeschlagenwerden ausverhandeln und bekommt eine Frau – einigen Quellen zufolge seine Schwester – zur Seite gestellt; »die ward schwanger und gebar den Henoch«. Und so weiter. So pflanzte der Mörder sich fort, und unzählige Nachkommen machten ihrem Ahn alle Ehre.

Auch in der Literatur: Ganze 17 Verse im Alten Testament, die sich dem Urkriminellen widmeten, inspirierten viele weitere Kains. Bei Baudelaire (Die Blumen des Bösen, 1857) ist er ein potenzieller Revolutionär, der Gott entthronen soll. José Saramago (Kain, 2011) schickt ihn zur Strafe für seinen Brudermord nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich auf eine Irrfahrt. Bei Manuel Vicent (Mein Name ist Kain, 1991) ist er Jazzsaxofonist und behauptet, gar nicht der Mörder gewesen zu sein. Und in Steinbecks Jenseits von Eden aus dem Jahr 1955 ist überhaupt alles anders: Die kalifornischen Brüder Charles und Adam überleben ihren Konflikt (vorerst) beide. ■

HERKUNFT: Jenseits von Eden

SOHN VON: Adam und Eva

BRUDER VON: Bitte, wem?

VATER VON: Henoch

BERUF: Ackermann

ANZAHL DER VORFAHREN:

LISBETH FISCHER

AUTOR: Honoré de Balzac

TITEL: Die menschliche Komödie 25. Tante Lisbeth

(aus dem Französischen von Paul Zech)

ORIGINALFASSUNG: 1846

»Im Zeitraum dieser drei Jahre hatte Lisbeth auch deutlich genug schon die Fortschritte ihrer Unterhöhlungstaktik wahrnehmen können. Ihr ganzes Sinnen und Trachten hatte sich in diese eine Richtung hin bewegt. Lisbeth dachte, Madame Marneffe handelte. Madame Marneffe war die Axt, die Lisbeth in der Hand hielt. Und diese Hand zertrümmerte nun mit wuchtigen Schlägen jene Familie, die ihr von Stunde zu Stunde verhaßter wurde. Liebe und Haß sind Gefühle, die aus sich selber die Nahrung zum Fortbestehen ziehen. Der Haß jedoch hat eine längere Lebensdauer.

Irgendwer in der Familie muss doch die Rolle der netten, bäurischen, nicht besonders attraktiven und dennoch wählerischen, nicht wirklich ernst zu nehmenden altjungferlichen Tante annehmen? Ja! Es sei denn, du bist es selbst. Dann gibt es irgendwann den Moment, in dem du merkst, dass du diese Figur bist, zum Beispiel wenn deine liebreizende Nichte dir den Mann wegheiratet, den du dir monatelang unter dem Deckmantel der Mütterlichkeit zurechtgepeppelt hast. Dann ist Schluss mit lustig, lieb und Lisbeth. Dann läuft dein affiges Gesicht grün an, du wirst zur Cousine Bette (bête = das Biest) und vergiftest alle – oder subtiler: hilfst ihnen, sich selbst zu vergiften.

So viel Bosheit schwelt in Honoré de Balzacs in Windeseile hingeschriebenem »Feuilletonroman«, dass es ein Vergnügen ist. Man spürt richtig den Genuss, mit dem Balzac seine Figur verachtet: »Nun, ohne eine gewisse Grazie hat eine Frau in Paris keine Existenzberechtigung. Ihr schwarzes Haar, ihre schönen harten Augen, ihre markanten Gesichtszüge und die kalabrische Farbe ihres Teints machten aus Tante Lisbeth eine Giotto-Figur, was sich eine echte Pariserin sicher zunutze gemacht hätte, sie jedoch wie eines jener lächerlichen Äffchen wirken ließ, die von den kleinen Savoyarden in Frauenkleider gesteckt und zur Schau gestellt werden. (…) In dem Riesenverkehr auf den Straßen von Paris sah sich kein Mensch nach Tante Lisbeth um.« Und das rächt sich.

Es ist dieses 19.-Jahrhundert-Paris, in dem es Frauen nur ums Geld geht und Männern darum, mit allen zu schlafen, ausgenommen natürlich ihren Ehefrauen. Hechelnd überschütten sie ihre Mätressen mit Geschenken und Geld, das diese wiederum in ihre eigenen Liebhaber investieren. Hinter allem steht bald Fäden ziehend die gekränkte Tante – gezeichnet nach Balzacs eigener Mutter – und orchestriert höhnisch die Auswüchse der Lüsternheit, an der sie selbst nicht teilhaben darf. Ihre Nachbarin Valérie Marneffe wird von ihr ausgeschickt, um ihren Vetter Hulot (und vier andere Männer) um Verstand und Vermögen zu bringen.

Emotionen kommen dabei kaum auf: Bei den Männern sind die Genitalien die einzig aktiven Organe, bei den Frauen die Rechenzentren im Hirn. Liebe ist Kalkül, Leid die Belohnung. Was Lisbeth letztendlich zugrunde gehen lässt, ist die Erkenntnis darüber, dass Hulots Frau Adeline – selbst eine lächerliche Figur aufgrund der beharrlichen Treue zu ihrem Mann – es schafft, die Familie zu vereinen (vorausgesetzt, der Lustmolch darf seine neueste minderjährige Gespielin mit ins Haus nehmen). Happiness killed the beast. ■

RUFNAMEN: Tante Lisbeth, Cousine Bette

BERUF: Arbeiterin, Gesellschafterin

HOBBY: Heiraten (alternativ: Intrigieren)

SCHÖNHEIT:

MOBY DICK

AUTOR: Herman Melville

TITEL: Moby Dick oder Der Wal

(aus dem Amerikanischen von Matthias Jendis)

ORIGINALFASSUNG: 1851

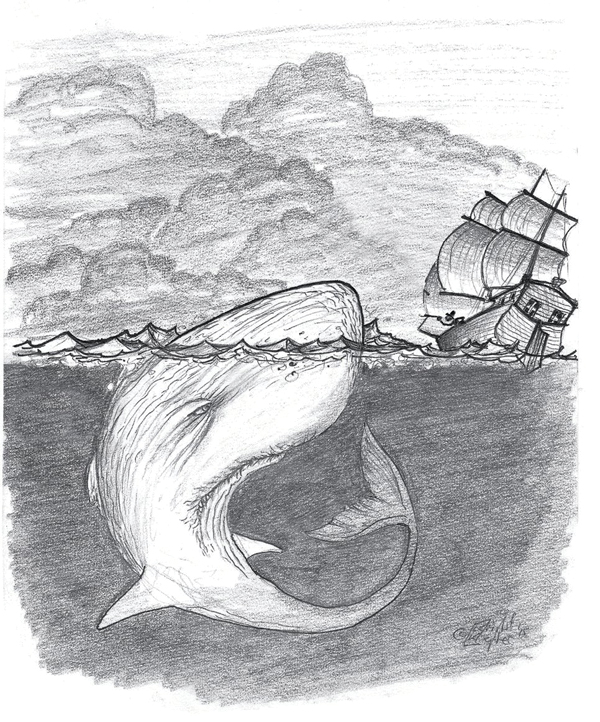

»Aye, aye! Es war dieser verfluchte weiße Wal, der mir den Mast abgeschlagen hat, der aus mir bis ans Ende meiner Tage einen erbärmlichen, humpelnden Krüppel gemacht hat!« Darauf schüttelte er die Fäuste gen Himmel und schrie seine maßlosen Verwünschungen hinaus: »Aye, aye, und ich werd ihn ums Kap der Guten Hoffnung hetzen und auch ums Horn herum und um Norwegens Mahlstrom und durch die Flammen der Verdammnis, eh ich die Jagd verloren gebe. Und, Männer, das ist es, wofür ihr angeheuert habt! Diesen weißen Wal zu jagen, auf beiden Ozeanen, in allen Winkeln der Welt, bis schwarzes Blut er bläst und tot im Wasser treibt. (…)«

Man muss sich auch mal die andere Seite ansehen. Klar, diese gekränkten Männer und ihre Besessenheit von hungrigen Meerestieren haben etwas Lächerliches: dieser Captain Hook mit seinem Krokodil, dieser alte Mann im Meer auf der Jagd nach dem Riesenmarlin und durchaus auch dieser immer fanatischer werdende Kapitän Ahab. Sie können nicht gewinnen, aber sie müssen kämpfen, um ihre fehlenden Gliedmaßen zu rächen (oder auch einfach nur ihren Stolz zu befriedigen).

Aber trotzdem. Jetzt mal im Ernst: Moby Dick! Du Wal, du Weißer Wal du! Stellvertretend für die anderen Wassergenossen, die im Menschen einen irrationalen Tunnelblick auslösen, lass dir gesagt sein: Es ist ja verständlich, dass du nicht gejagt werden willst, und vor 150 Jahren hattest du auch noch keinen WWF, um dich zu schützen. Aber bitte, reiß dich zusammen, anstatt uns Menschen das Bein ab. Die ganze Umgebung leidet doch unter den ahabschen Gewaltobsessionen. Ismael, Starbuck, Queequeg – die müssen sich mit dem Mann ein Schiff teilen! Und das sind auch nur Säugetiere, so wie du.

Bliebest du doch wenigstens ein »Phantom des Lebens«, wie du an einer Stelle bezeichnet wirst, eine omnipräsente, doch ungreifbare, numinose Nemesis, ein dämonischer Teufel, der in Wahrheit nur in den Köpfen derer existiert, die dich jagen! Das wäre schon schurkisch genug.

Aber nein, du lässt dich auch noch aufspüren von der irre gewordenen Mannschaft: Absichtlich, könnte man dir unterstellen, lockst du sie in dein Revier, in die Höhle des Löwen sozusagen, nur bist du größer, lauter, dicker (tut mir leid, aber du hast »dick« schon im Namen!) und gefährlicher als ein Löwe. Und da sind sie dann und nähern sich dir, nicht wissend, was sie tun, stoßen sich an dir und kentern. Du hast kaum eine Flosse gerührt, hast dann nur ein bisschen das Schiff gerammt und dabei halt alle vernichtet. Hattest wohl nach dem Ahab-etitanreger noch Lust auf den Rest der Mahlzeit?

Wer den Wal hat, hat die Qual. Und wer ihn nicht hat, quält sich selbst. Es ist ein Wunder, dass sich nach dir Weißem Wal und deinem ideellen Nachkommen, dem »Weißen Hai«, noch irgendjemand ins Wasser traut. ■

GATTUNG: Pottwal

HERKUNFT: Kap der guten Hoffnung

FARBE: weiß

FIGUR: dick

LIEBLINGSSPEISE: Seemannshaxe

WAFFE: Paranoia

ERZFEIND: Kapitän Ahab

INSPIRATION: Mocha Dick

SCHIR KHAN

AUTOR: Rudyard Kipling

TITEL: Das Dschungelbuch

(aus dem Englischen von Gisbert Haefs)

ORIGINALFASSUNG: 1894

»(…) Was für dummes Zeug redest Du da von Deinem Belieben? Bei dem Ochsen, den ich soeben gewürgt habe, soll ich hier mit der Nase in der Höhle eines jämmerlichen Hundes stehen, um das zu verlangen, was mir gebührt? Es ist Khan, Schir Khan, der mit Dir spricht!«

Des Tigers Geheul erfüllte die Höhle mit rollendem Donner. Mutter Wolf schüttelte ihre Jungen von sich ab; sie sprang vorwärts, und ihre Augen, wie zwei grüne Mondsicheln, starrten auf die beiden glühenden Kohlen im gewaltigen Kopf von Schir Khan.

Vergesst den Disney-Film. Na gut, vergesst ihn nicht. Ihr könnt ihn nicht vergessen. Und die Geschichte à la Rudyard Kipling ist ja auch sehr Disney: Tiger trennt kleinen Jungen von seinen Eltern, macht ihn dadurch gewissermaßen zum Waisen und kann nicht verwinden, dass er ihn nicht auch erwischt hat. Kleiner Junge wächst bei Wölfen auf, tanzt fröhlich und wird von allen (Python eingeschlossen) gemocht, rächt sich schließlich in großem Showdown an Tiger.

Man könnte das natürlich auch so sehen: Vielleicht hatte Schir Khan einfach Hunger? Vielleicht ist sein Antagonismus ein Symbol für die Rache der Natur am Eingriff des Menschen? Nur so ein Gedanke, der natürlich nicht sehr Disney ist und, weiter zurückgedacht, auch nicht zu einem Autor passt, der Geschichten für den allerliebsten Liebling schreibt. Ein klassischer Bösewicht also, furchterregend und mit Gebrüll, aber auch typisch mit einem Handicap: einem gelähmten Bein.

Das Wort »schir« bedeutet »Tiger« auf Persisch, »khan« wiederum ist der Herrscher in diversen Paschtu-Sprachen. Manchmal jagt und tötet Schir Khan Menschen einfach so zum Zeitvertreib, wohl aber auch um anzugeben, denn bis auf den Schakal Tabaqui nimmt ihn seltsamerweise niemand im Dschungel so richtig ernst, obwohl er, von der eigenen Mutter als Lungri (»der Lahme«) verspottet, doch selbst der Meinung ist, der König der Tiere zu sein. Wieder ein Klassiker: das Kindheitstrauma, die narzisstische Kränkung.

So wird Maugli (auch Mowgli oder Mogli) also zu seiner Nemesis, und umgekehrt. Über die Jahre bereitet Schir Khan seinen großen Schlag vor, verspricht den jungen Wölfen Belohnungen für Mauglis Auslieferung und die Schwächung ihres Anführers Akela. Bevor es dazu jedoch kommen kann, enthüllt der kleine Mensch zwei Nachteile der großen Katze: Angst vor Feuer und – eine nachvollziehbare Schwäche – absolute Chancenlosigkeit gegen eine Horde Büffel. Und so heißt es in einer der letzten Maugli-Geschichten recht ungerührt: »Wegen Schir Khan brauchte sich niemand mehr Sorgen zu machen. Er lag breitgequetscht auf dem Boden und die Gabelweihen schossen pfeifend aus dem wolkenlosen Himmel, um ihre Beute zu beanspruchen.«

Und das ist nun wirklich nicht Disney. Disney ist: ein brennender Ast, an den Schwanz des panisch vor sich selbst davonlaufenden Tigers gebunden (Teil 1), oder ein Geier, der dem gedemütigten Raubtier auf die Nerven geht (Teil 2). ■

NAMENSBEDEUTUNG: Tigerkönig

GATTUNG: Tiger

HERKUNFT: Indien

BESONDERES KENNZEICHEN: Gehfehler

ACHILLESFERSEN: Feuer, Büffel

SIDEKICK: Tabaqui, der Schakal

LIEBLINGSSPEISE: Maugli

ERZFEIND: Maugli

BARON VON INNSTETTEN

AUTOR: Theodor Fontane

TITEL: Effi Briest

ORIGINALFASSUNG: 1896

»Wir sprachen da von Innstetten, und mit einem Male zog der alte Niemeyer seine Stirn in Falten, aber in Respekts- und Bewunderungsfalten, und sagte: ›Ja, der Baron! Das ist ein Mann von Charakter, ein Mann von Prinzipien.‹«

»Das ist er auch, Effi.«

»Gewiß. Und ich glaube, Niemeyer sagte nachher sogar, es sei auch ein Mann von Grundsätzen. Und das ist, glaube ich, noch etwas mehr. Ach, und ich … ich habe keine. Sieh, Mama, da liegt etwas, was mich quält und ängstigt. Er ist so lieb und gut gegen mich und so nachsichtig, aber … ich fürchte mich vor ihm.«

Zu Recht, wie sich herausstellen wird. Anfangs besteht das einzige Verbrechen des Herrn Baron darin, nun ja, ein bisschen langweilig zu sein. Er nimmt die jugendliche Effi Briest zur Frau – eine Ehe, die zwar nicht unbedingt ihre Idee war, der sie dann aber ganz aufgeregt entgegenblickt. Oh, jetzt darf sie Geert zu ihm sagen! Altersunterschied: 21 Jahre.

Dann passiert erst einmal ganz lange nichts. So lange, dass es eine Tortur ist. Und daran gibt der Leser, obwohl der noch nichts Böses getan hat, Innstetten die Schuld (obwohl der wahre Übeltäter hier wohl doch eher der Verfasser Theodor Fontane ist). Man bereist Orte mit spießig-deutschen Namen wie Hohen-Cremmen und Kressin, wo es gar Wichtiges zu tun gibt, aber für den Herrn und dessen Karriere, nicht für seine Frau. Die langweilt sich zu Tode (im übertragenen Sinne, nicht wörtlich, wie es einer anderen Dame dieser ländlichen Gesellschaft passierte), wird wie ein Kind behandelt, versucht aber, der Verbindung offensiv mit Liebe und Zärtlichkeit zu begegnen. Doch selbst dabei wird sie von ihrem gestrengen und gar formellen Gatten vernachlässigt. Immerhin, für ein Töchterchen reicht es.

Es muss also irgendwann so kommen: Effi hat eine kurze und von Gewissensbissen begleitete Affäre mit Major Cramps, einem ehemaligen Kommilitonen ihres Mannes. Die endet, als Innstetten ins Ministerium berufen wird und das Paar nach Berlin zieht. Halleluja, Berlin! Immerhin ein Großstadtleben, alles ist in Butter.

Freilich, Liebesbriefe tauchen auf. Nach sechs Jahren! Der Ehemann sauer: verständlich. Aber muss man gleich so reagieren? Den Nebenbuhler, mit dem längst nichts mehr läuft, abknallen, im ehrenhaften Duell? Und dann die Frau verbannen, ohne je wieder ein Wort mit ihr zu wechseln? Nicht etwa im Affekt, impulsiv, sondern eben wegen der oh fürchterbaren Prinzipien.

»Rache ist nichts Schönes, aber was Menschliches und hat ein natürlich menschliches Recht. So aber war alles einer Vorstellung, einem Begriff zuliebe, war eine gemachte Geschichte, eine halbe Komödie. Und diese Komödie muß ich nun fortsetzen und muß Effi wegschicken und sie ruinieren und mich mit.«

Aha. Nur dass er selbst sein verstocktes staatstragendes Leben weiterführt, während Effi vom Elternhaus verstoßen, der Tochter entfremdet und irgendwann todkrank wird. Prinzipienreiterei? Prinzipiell ziemlich übel, Herr Baron. ■

HERKUNFT: Deutschland

BERUF: Ministerialbeamter

POSITION: gehörnter Ehemann

HOBBYS: keine

STÄRKE: Prinzipientreue

SCHWÄCHE: Prinzipientreue

LIEBE: Papperlapapp

GEWISSEN: rein

PSYCHOPATHENINDEX: absolutes Mittelmaß

BESONDERE KENNZEICHEN: absolutes Mittelmaß

CAPTAIN HOOK

AUTOR: James Matthew Barrie

TITEL: Peter Pan

(aus dem Englischen von Ursula von Wiese)

ORIGINALFASSUNG: 1911

»Wer bist du, Fremder, sprich!« forderte Haken. »Ich bin Kapitän Haken!«

»Das bist du nicht, das bist du nicht«, schrie Haken heiser.

»Schockschwerenot«, erwiderte die Stimme, »sag das noch einmal, und du bekommst meine Klaue zu spüren.«

Prä-Disney haben sie ihn noch als Kapitän Haken ins Deutsche übertragen. Heute, post-Dustin-Hoffman, klingt diese Übersetzung nur noch absurd, das hat der übelste Bootsmann der Weltliteratur nicht verdient. Hook also. Captain James Hook. Wobei das – Überraschung! – nicht sein richtiger Name ist.

Richtig ist, dass er als Kommandant der Besatzung des Zweimasters Jolly Roger dient. Ein »nicht ganz unheldenhafter« Pirat im fantastischen Nimmerland (auch hier ist der Originalname Neverland bekannter), sieht er sich als Erzfeind Peter Pans, den er für einen Frechdachs hält und der ihn in den Wahnsinn treibt. Dass der kindische Peter ihm im Kampf eine Hand abschneidet, verschlechtert das Verhältnis zwischen ihnen nur unwesentlich. Die fehlende Hand wird von einem Krokodil gefressen und durch eine Eisenklaue ersetzt (was für ein Symbol: eine gefährliche Waffe als integrierter Körperteil!). Später, nachdem die letzte große Schlacht geschlagen ist, darf das hungrige Reptil sein »Captain’s Dinner« dann vollständig abschließen. In einem Er-oder-ich-Showdown siegt – ist ja doch eine Geschichte für Kinder – das Gute, das Kindliche. Bevor Hook in den Krokodilsrachen eintaucht, schafft er es gerade noch, ein weiteres Mal das ungebührliche Betragen Peter Pans zu bemängeln.

Trügerisch, das Auftreten des Kapitäns: Er hat in Eton studiert, wählt seine Worte selbst beim Fluchen sorgsam, weiß sich zu benehmen, gilt als einer der attraktivsten Männer, die man sich vorstellen kann (gleichzeitig aber auch als ein bisschen widerlich), und kleidet sich elegant. Vielleicht ist Hook der erste dieser glatten Gentleman-Bösewichte, deren Nachfolge Ende des vergangenen Jahrhunderts Hannibal Lecter antrat.

Im nimmerländischen Kontext ist das Mustertanzschulgehabe jedoch ein weiterer Hinweis auf die Niedertracht des Charakters: Für Peter Pan, den Jungen, der niemals erwachsen werden will, kann es keinen besseren Gegenspieler geben als einen, der befolgt, was die gesellschaftlichen Normen diktieren. In der Welt der Kinder ist der Erwachsene der Schurke. Der Vater von Peters Freundin Wendy, der prahlende Geschäftsmann Mr. Darling, wird denn auch in der von James Barrie sogar noch vor dem Roman verfassten Bühnenversion meist vom selben Darsteller verkörpert wie der grimmige Kapitän.

Interessant ist auch die Analogie zwischen Hook und einem anderen Kapitän, Herman Melvilles Ahab, die Verfasser Barrie ganz offen eingestand. Das Krokodil ist sozusagen Hooks Moby Dick. Nur die Sympathien sind jeweils unterschiedlich verteilt. Das Krokodil als Kapitalschurke hat es dafür erst im Kasperletheater an die Spitze geschafft. ■

BERUF: Schiffskapitän

FUNKTION: Spielverderber

AUGEN: zwei (blau)

LOCKEN: viele (dunkel)

HÄNDE: eine (links)

BENEHMEN: vorbildlich

LIEBLINGSGETRÄNK: Rache

LIEBLINGSTIER: jedenfalls kein Krokodil

ERZFEIND: Peter Pan

MRS. DANVERS

AUTORIN: Daphne du Maurier

TITEL: Rebecca

(aus dem Englischen von Karin von Schab)

ORIGINALFASSUNG: 1938

»Eine Gestalt löste sich aus der Menge, hager und groß, in tiefes Schwarz gekleidet; die hervorstehenden Backenknochen und tiefliegenden, großen Augen gaben ihrem pergamentenen Gesicht das Aussehen eines Totenschädels.

Rebecca ist tot. Ihre durchkalkulierte Schlechtheit hat sie an ihre Kinderfrau und spätere Haushälterin vererbt. Nach dem vermeintlichen Ertrinken ihrer Herrin wacht Mrs. Danvers mit leerem Ausdruck über das Gut Manderley in Cornwall, und als der Witwer Maximilian de Winter von einer Reise neu verheiratet zurückkehrt, schlägt das Rebecca-Syndrom bei ihr durch. Das Rebecca-Syndrom heißt natürlich gerade wegen Daphne du Mauriers Romans und dessen Verfilmung durch Alfred Hitchcock so. Es bezeichnet die Idealisierung einer nicht mehr anwesenden Person und die damit verbundene Verachtung ihrer Nachfolgerin: Während Rebeccas Name und Wesen über dieser Geschichte schwebt, erfahren wir von Mrs. de Winter II nicht einmal, wie sie mit Vornamen heißt.

Freilich scheint auch Mrs. Danvers keinen Vornamen zu haben. Ihre Fans nennen sie liebevoll Danny, wobei diese Gruppe nach Rebeccas Tod eigentlich nur deren Cousin und Liebhaber Jack Favell umfasst. Die Nachbarn, geschult in englischer Höflichkeit, bevorzugen den Ausdruck »Ach, diese erstaunliche Person«. Erstaunen erweckt auch dieses »Mrs.«: Eine Vergangenheit mit Ehe oder Familie ist bei dieser ergebenen Gottesanbeterin kaum vorstellbar. Hier ihre Übeltaten:

Sie lässt die Neue ihre Ablehnung deutlich spüren, vermittelt ihr erfolgreich die Illusion, ihr Mann liebe sie gar nicht, sondern hänge immer noch der verstorbenen Vorgängerin nach. Das ist so weit noch psychologisch nachvollziehbar und kann vom Leser auch als Überinterpretation der eingeschüchterten Ich-Erzählerin abgeschwächt werden.

Dann aber überredet Mrs. Danvers sie dazu, beim Kostümball die gleiche Verkleidung zu tragen wie Rebecca kurz vor ihrem Tode und sich damit den Unmut ihres Gatten zuzuziehen. »Ich werde niemals den Ausdruck in ihrem Gesicht vergessen. Eine boshafte Schadenfreude leuchtete aus ihren Augen. Das Gesicht eines frohlockenden Teufels! So stand sie da und lächelte mich an.«

Am Höhepunkt des Rebecca-Syndroms steht dann Mrs. Danvers’ unverblümter Vorschlag an die ungewollte Herrin, sich doch einfach das Leben zu nehmen. »Haben Sie keine Angst«, suggeriert sie ihr, »springen Sie.«

Und schließlich: Brandstiftung. Kaum ist klar, dass Rebecca perfide genug war, nicht nur ihren Mann zu hintergehen und ihre eigene Ermordung zu provozieren, sondern dabei auch die treue Danny nicht ins Vertrauen zu ziehen, entzündet sich die destruktive Leidenschaft der trockenen Alten zu Flammen, die Manderleys Pracht verschlingen.

Ob sie es überlebt? Laut Susan Hill, die 1993 eine Fortsetzung schrieb, ja. Da kehrt sie wieder, bringt einen Hauch Rebecca-Horror mit und lässt Leser- und Kritikerschaft den alten Albtraum wieder herbeiträumen. Der gute alte Hitchcock ließ Mrs. Danvers gnadenlos verbrennen. ■