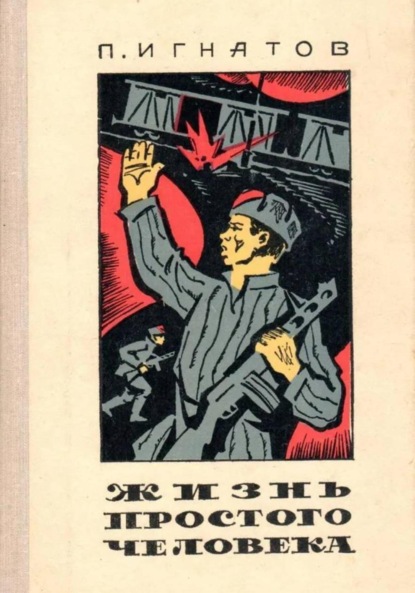

Жизнь простого человека

- -

- 100%

- +

такие дела, о которых не нужно спрашивать и болтать зря не нужно… Борются люди за нашу

свободу, за наше счастье, чтобы нам лучше жилось. Великое дело делают, сынок!.. И мы им

должны помогать, беречь их должны. Понимаешь?

Я не понимал тогда, в чём заключается борьба, о которой говорил отец, и какое отношение

к этой борьбе имеют встречи дяди Фёдора с молчаливым человеком у нас в комнате. Но то, что

это «тайна», я понимал. И, кажется, скорее откусил бы себе язык, чем стал бы рассказывать кому-

нибудь об этом.

Побродив по городу, мы возвращались домой. Мать уже не сидела на лавочке у ворот. В

комнате было накурено. В открытую форточку тянуло осенним холодком.

Один раз молчаливый гость пришёл, когда я лежал в постели больной. Я простудился, у

меня был жар, побаливало горло.

– Как же ты так, Фёдор? – сказал гость. – Мальчик болен, не следовало бы нам беспокоить

людей!

– Да я ж не знал, Платон Иваныч, что он больной, – оправдывался смущённый дядя Фёдор.

– Ничего, – сказал отец, – мы выйдем, а он полежит.

– Ну хорошо, спасибо, мы недолго…

Отец с матерью вышли. Человек, которого дядя Фёдор называл Платоном Иванычем,

подошёл к моей постели, положил мне на лоб узкую холодную ладонь.

– Жарок есть, – проговорил он. – Простыл? Ну, лежи, детка, спи! Мы тут потихоньку… А

папироску, Фёдор, брось. Давай уж не будем сегодня дымить…

У него были добрые глаза, худое усталое лицо. Меня тронула его ласка. Я улыбнулся ему и

повернулся лицом к стене. Сердце у меня учащённо билось. Я думал, что услышу сейчас о чём-

то необычайном, таинственном. Но Платон Иваныч и дядя Фёдор говорили вполголоса о каких-

то кружках, листовках, книжках. Платон Иваныч спрашивал, а дядя Фёдор отвечал, торопясь и

волнуясь. Несколько раз в разговоре была упомянута «Искра», – должно быть, та самая, о которой

дядя Фёдор говорил отцу. Я, признаться, был разочарован. Конечно, я не понимал того, что, по-

видимому, речь шла о подпольной революционной работе во флоте, и был удивлён, когда в

заключение беседы Платон Иваныч похвалил дядю Фёдора:

– Молодец! Дело у тебя идёт!

– Да ведь я, Платон Иваныч, всей душой! – радостно отвечал дядя Фёдор.

– Знаю, что всей душой! Только не горячись, об осторожности не забывай. Помни: дорог

нам каждый человек!..

Первым из комнаты вышел дядя Фёдор. Платон Иваныч прошёлся по комнате, остановился

около моей кровати.

– Спит, – тихо сказал он и засмеялся.

Немного погодя вышел и он, ступая на носки, и, стараясь не шуметь, прикрыл за собой

дверь.

И ещё помню бурный осенний вечер. Глухо и тревожно шумело море. Дождь хлестал в

окна. Порывами налетал сильный ветер. Где-то хлопала ставня. Наверху, над головой, гремело и

стучало, словно кто ходил по крыше. В порту тоскливо, надрывно выла сирена.

Я уже лежал в постели, вслушиваясь сквозь дрёму в тревожные шумы ненастного вечера.

Отец с матерью тоже собирались ложиться.

В дверь постучали. Вошёл дядя Фёдор в мокром бушлате. Он торопился, был озабочен, и

сразу в комнате стало неспокойно, словно вместе с ним к нам ворвался свист ветра, шум моря.

Не раздеваясь, он шёпотом заговорил о чём-то с отцом. Мать стояла в стороне, бледная, кутаясь

в платок.

Дядя Фёдор достал из-под бушлата небольшой свёрток и передал отцу. Отец молча кивнул

головой, подошёл к постели, сунул свёрток под подушку.

Что было в свёртке, переданном дядей Фёдором отцу, не знаю. Думаю, что это были

листовки.

– Передам, – коротко сказал отец.

– Спасибо тебе… за всё! – сказал дядя Фёдор.

– Тебе, Федя, спасибо, – растроганно проговорил отец. – Правильный ты человек, Федя!

Они обнялись, поцеловались, как перед долгой разлукой. Матрос протянул руку матери,

шагнул к порогу. Остановился, словно вспомнил о чём-то, на цыпочках подошёл к моей постели.

Увидев, что я не сплю и во все глаза смотрю на него, он заговорщицки подмигнул мне.

– А что, брат, – сказал он, обращаясь к отцу, – небось этот парнишка счастливей нас с тобой

будет? А? – И ответил сам себе: – Непременно будет! Дотопает до свободной жизни!..

Он вышел. Мать торопливо погасила лампу. Но спать отец с матерью не легли. Они долго

сидели в темноте, молчали. И я не спал, всё слушал, как шумит непогода…

С того вечера я больше не видел дядю Фёдора, весёлого матроса. Отец строго-настрого

запретил мне говорить кому бы то ни было, что он был у нас в тот вечер…

Жизнь шла своим чередом.

Утром отец уходил на работу, я бежал в училище, где рыжий, с подвязанной платком щекой

учитель обучал нас чтению, сложению и вычитанию, а толстый, добродушный поп заставлял

зубрить молитвы. Казалось, ничего не изменилось, – вот только дядя Фёдор перестал бывать у

нас…

В один из сереньких октябрьских дней 1902 года я шёл в училище. Я опаздывал к началу

занятий и очень торопился. И всё же, проходя берегом канала, мимо матросских казарм, невольно

замедлил шаги. Обычно здесь было тихо, безлюдно, только у раскрытых чугунных ворот стоял

часовой-матрос. А сегодня казармы гудели от шума голосов, как ульи. Ворота были закрыты. И

в этом было что-то тревожное, что заставило меня забыть об училище.

Что случилось?

Мерно стуча сапогами, торопливо прошёл взвод солдат под командой молодого безусого

офицерика.

Навстречу мне бежал вприпрыжку один из моих товарищей по училищу.

– Занятий не будет! – радостно крикнул он, размахивая сумкой с книгами. – Матросы

бунтуют!.. Пошли в гавань!

Я было увязался за ним, но вдруг где-то совсем близко сухо затрещали выстрелы. Прохожие

бросились во дворы, в подъезды домов. Я испугался и бегом кинулся домой.

А на другой день Кронштадт наполнился хмурыми, сердитыми солдатами в длинных серых

шинелях. На притихших, пустынных улицах слышался топот их подкованных сапог, тускло

поблёскивали штыки винтовок.

То и дело можно было видеть, как солдаты вели куда-то арестованных матросов.

Ребята в училище рассказывали, что около базара между моряками и солдатами было

«сражение». Поползли слухи о том, что многие матросы расстреляны. Тягостное уныние

опустилось на город…

Так закончилась одна из мятежных вспышек, или, как тогда говорили, «бунт»

кронштадтских моряков.

Я всё приставал к отцу, спрашивал, почему бунтовали матросы.

– А ты разве не слыхал, – отвечал отец, – что рассказывал дядя Фёдор о матросской жизни?

От этакой жизни забунтуешь!.. Терпит, терпит человек, а потом уж у него и терпежу не хватает…

Из разговоров отца с матерью я узнал, что арестовали и дядю Фёдора.

«За что арестовали этого весёлого, доброго человека? Не мог он сделать что-нибудь

плохое!» – думал я, вспоминая его улыбку, блеск его глаз.

Товарищ, мы едем далёко,

Подальше от нашей земли… –

вспоминался мне его глуховатый голос.

На глазах у матери я часто видел слёзы. Отец приходил по вечерам с работы сумрачный,

неразговорчивый.

Может быть, это было первое ощущение несправедливости, первое зерно внутреннего

протеста, зароненное «бунтом» матросов в мальчишескую душу.

И зерно это не заглохло. Этому способствовали и время – бурные годы нараставшей и

крепнувшей революционной борьбы, – в которое прошли мои детство и отрочество, и среда –

простой рабочий народ, с которым я жил одной жизнью.

5

Осенью 1904 года наша семья снова отправилась в дальнее путешествие – на этот раз с

севера на юг. Отца перевели в Севастополь, на постройку нового большого военного корабля.

Снова мы увидели тёплое южное море.

За время нашей жизни в Кронштадте я не только привык к неярким, неласковым просторам

Балтики, но и полюбил их своеобразную, суровую красоту. И всё же южное море, щедрое теплом,

светом, красками, было как-то ближе, роднее – должно быть, по воспоминаниям раннего детства.

Когда я увидел его синий простор, ощутил на лице его тёплое, мягкое дыхание, это было как

ласка, как привет старого друга после длительной разлуки!

В Севастополе мы поселились в Корабельной слободке, населённой в те времена рабочим

людом – семьями моряков, рабочих, рыбаков, – в ветхом флигельке из двух комнатёнок,

стоявшем в глубине двора, в кустах сирени и акации.

Мать повеселела, расцвела. Два дня она мыла и скребла наше новое жилище и внутри и

снаружи. Она уже мечтала о том, как вскопает грядки под небольшой огородик, заведёт курочек.

Отец тоже был весел и доволен. Насвистывая, он строгал раздобытые им где-то старые

доски, пилил, стучал молотком – ладил скамьи, полки, табуретки, даже топчан смастерил.

У меня скоро завелись приятели среди соседских ребятишек, и я целыми днями пропадал

из дому – то бродил с новыми друзьями по улицам незнакомого мне города, то шатался в шумном

порту.

Здесь, так же как и в Сухуми, у прибрежных камней плескалось тёплое синее море, на

холмах зеленели сады, виноградники, было много цветов, зелени.

На рейде, на ослепительно голубом шелку бухты, стояли серые стальные громады военных

кораблей. На улицах, в порту, на набережной было много матросов в белых блузах с синими

воротниками. Это напоминало Кронштадт, только всё здесь было ярче, нарядней, праздничней.

Мне очень нравился Севастополь – красивый белый город, раскинувшийся на холме.

Нравились его широкие улицы с тенистыми деревьями по обочинам, с большими красивыми

домами. Но, конечно, лучше всего было море, видное из города отовсюду, в какую сторону ни

посмотришь. Спокойная поверхность Южной бухты казалась исчерченной непрестанно

снующими из конца в конец катерами, лодками, яликами.

В глубине Корабельной бухты были в те времена сухие доки, в которые заходили самые

большие корабли. Перед огромным зданием Лазаревских морских казарм возвышался памятник

Лазареву, на котором славный русский флотоводец был изображён без шапки, с подзорной

трубою под левой рукой. От памятника открывался великолепный вид на Адмиралтейство, на лес

мачт и труб, на гранитную набережную, на эллинг (помещение на берегу, где строится или

ремонтируется корпус судна. – Прим. ред.), на огромный плавучий док.

Памятников в городе было много, чуть не на каждом шагу. С невольным почтением

вглядываешься, бывало, в суровые черты бронзовых лиц людей, которые создали бессмертную

славу русского флота.

На площади, против Морского собрания, стоял огромный памятник адмиралу Нахимову.

Меня привлекала необыкновенная простота и в то же время сила этого человека, сутулого, в

скромном сюртуке с эполетами, в небрежно сдвинутой на затылок фуражке. У ног его навеки

застыли бронзовые складки поверженного турецкого знамени.

Самым же удивительным казался мне памятник Тотлебену на Историческом бульваре, где

в дни Севастопольской обороны 1854-1855 годов находился знаменитый Четвёртый бастион.

Пьедестал этого памятника – глыба грубо отёсанного гранита – изображал окопы, изрытые

снарядами. Здесь были бронзовые фигуры солдат, защищающих обвалившийся окоп, сапёров,

орудующих лопатами, минёра с киркой в руках, работающего в минной галерее, матроса около

мортиры (артиллерийское орудие с коротким стволом для навесной стрельбы. – Прим. ред.). Это

были простые люди – те самые матросы и солдаты, которых можно было встретить на каждом

шагу в порту или около казарм. Если им поставлен памятник, – значит, и они герои?..

Копаясь вместе с ребятишками в раскалённой солнцем сухой земле на склонах Малахова

кургана, заросших рыжей колючей травой, я с любопытством и невольным волнением

разглядывал тяжёлые осколки чугунных ядер и круглые пули, которые мы там находили и

продавали за медяки гуляющей публике из приезжих.

Любил я смотреть, бывая на Приморском бульваре, откуда нас, босоногих ребятишек,

нещадно гоняли сторожа в часы гуляния «чистой» публики, на высокую, увенчанную орлом,

гранитную колонну, возвышавшуюся над водой недалеко от яхт-клуба. Я знал, что на этом месте

были затоплены русские корабли, чтобы преградить неприятелю доступ к Севастополю с моря.

Всё это было когда-то очень давно, много лет тому назад, но героическое прошлое города

было живо и сейчас. Оно придавало Севастополю особое очарование, тревожившее

любопытство, заставляющее мечтать о подвигах…

Не помню уж почему, но только отец не сразу начал работать на строительстве. У него

оказалось недели две свободного времени. Сидеть без дела он не любил, – да и почему бы не

подработать немного? Вот он и устроился на это время механиком на лесопилку под Балаклавой.

Мать с моей маленькой сестрёнкой остались в Севастополе, а меня отец взял с собой.

В Балаклаву мы отправились на рассвете погожего дня, пешком с котомками за плечами,

как заправские мастеровые.

Тогда Балаклава была маленьким городком, раскинувшимся на скалистых террасах,

спускающихся к тихой, бирюзового цвета бухте, закрытой высокими берегами.

Поселились мы с отцом у грека-рыбака, в домике с плоской крышей, сложенном из

ноздреватого камня.

Хозяин лесопилки, татарин с нездоровым, оплывшим лицом и злыми глазками, торопил

отца: лесопилка стояла второй день из-за болезни механика. Мы с отцом сейчас же, как только

пришли в Балаклаву, приступили к работе.

Лесопилка была маленькая – в одну раму. На ней пилили доски для ящиков под фрукты, и,

кроме отца и двух подсобных рабочих, заправляющих брёвна в лесопильную раму, людей на ней

не было.

Отец поручал мне дежурить у машины, когда ему нужно было что-нибудь сделать в

слесарной мастерской. Кроме того, я помогал отцу качать воду в водонапорный бак, работать у

кузнечного горна. И как же я гордился тем, что помогаю отцу, как я задирал нос перед соседскими

ребятишками, которые целый день только и делали, что возились в песке на берегу да

полоскались в тёплой водичке. Конечно, и меня неудержимо тянуло в море, но я крепился. Зато,

когда мы с отцом кончали работу и шли купаться, я уж старался наверстать упущенное!..

В маленькой слесарной мастерской, оборудованной под навесом около лесопилки, отец

учил меня рубить металл зубилом, обрабатывать его слесарной пилой. Он научил меня делать

резьбу на водопроводных трубах, на болтах и гайках. Наверно, все эти поделки были далеки от

совершенства, но я с таким любовным тщанием отделывал «свои» болты и гайки напильником,

шлифовал их шкуркой, что как-то раз отец, скупой на похвалу, долго разглядывал мою работу, а

потом сказал: «Что ж, этого я достиг, когда мне было лет на шесть больше, чем тебе теперь».

Я так и просиял от похвалы отца.

Вернувшись домой после долгого, двенадцатичасового рабочего дня и освежившись в море,

мы с отцом с жадностью накидывались на хлеб, помидоры, рыбу, которую тут же, на дворе,

поджаривала для нас на таганке худенькая, большеглазая девочка, старшая дочь рыбака. Звали

её, как мне казалось, странно и красиво – Киприда.

После еды я с наслаждением вытягивался рядом с отцом на жиденьком тюфячке, на котором

мы спали, и слушал, как трещат за стеной цикады, как тихо шумит, набегая на прибрежные скалы,

близкое море.

В эти мирные вечерние часы отец рассказывал мне о своём тяжёлом детстве, о годах

ученичества, о трудном пути, которым должен был идти рабочий человек, чтобы в непрестанном

труде добывать себе кусок хлеба.

В голосе его слышались горькие нотки, когда он говорил, что для себя не ждёт уж ничего

лучшего, а вот меня хотел бы видеть другим – свободным, образованным человеком.

Я лежал не шевелясь. Мне было жалко отца, так же как было жалко мать, когда я видел её

склонившейся над корытом в тёмном, сыром подвале…

Почему одним живётся хорошо, а другим плохо? Одни катаются по улицам города в

нарядных экипажах, гуляют по Приморскому бульвару, красивые, нарядные, а другие работают,

работают с утра до вечера, живут в тесных, душных конурках, носят бедную, некрасивую одежду.

Почему? Почему?

Я гордился тем, что отец разговаривает со мной как со взрослым, как с равным себе, как с

товарищем. Но задать ему мучивший меня вопрос «почему?» я не решался. Мне казалось, что

этот вопрос его обидит, что он может подумать, будто я недоволен, что у меня отец – рабочий,

что мы живём небогато, не катаемся по городу, не гуляем по бульвару. А я твёрдо был уверен,

что мой отец замечательный человек!

Нередко наш вечерний отдых нарушался. Хозяин домика, в котором мы жили, частенько

приходил пьяный. Он был буен во хмелю. Огромный, страшный, с палкой в руке, он входил в

дом, расшвыривал вещи. Слышался звон разбитой посуды. Мешая русские и греческие слова, он

громко бранился, искал Киприду, хотел побить её. Неизвестно, за что можно было сердиться на

эту кроткую девочку, выполнявшую всю работу по дому. Маленьких ребятишек он не трогал, –

сбившись в кучу на кровати, они молча со страхом следили за тем, как бушует их отец. Киприда

же, как только грек приходил пьяным, бесшумной тенью проскальзывала в нашу комнату и

забивалась в угол. Там она садилась на земляной пол и, обхватив колени руками, замирала, зная,

что пьяный не посмеет войти сюда.

Грек долго бродил, спотыкаясь и бранясь, по тёмному двору. Потом подходил к двери

нашей комнаты и, выкрикивая угрозы, требовал к себе Киприду. Мой отец вставал, открывал

дверь и выходил к греку.

– Эй, Сатырос, не мешай спать и оставь девочку в покое! – слышал я в темноте спокойный

голос отца. – Давай сюда палку-то. Так! Ну вот, теперь давай сядем, поговорим… Ты что это

взбунтовался? Глупый ты человек. Сатырос! Пьёшь много, шумишь, мало работаешь. Горе твоё,

бедность тянут к вину, а ты не поддавайся, крепись. Киприда – девочка хорошая, работящая, всё

твоё хозяйство ведёт, а ты её бить хочешь, злой человек… За что? Подумай сам…

– Злой? Не злой! Глупый – да, бедный – да! – раздавался хриплый голос грека.

Вероятно, уже в десятый раз рассказывал он отцу о смерти жены, о том, что он в

безысходной кабале у богатого грека-кулака, отбиравшего у него за долги весь улов.

– Зачем работать? Зачем жить?

Он сползал со скамьи, на которой сидел рядом с отцом, на землю, становился на колени. Он

плакал, раскачиваясь и дёргая себя за волосы. Киприда выбегала из комнаты во двор, обнимала

тоненькими руками своего отца за шею, приглаживала его взлохмаченные волосы. Он ловил её

руки, целовал и наконец засыпал, положив голову на колени дочери.

Отец возвращался, ложился рядом со мной.

– Ох, люди, люди! И за что у вас жизнь такая подлая? – бормотал он. Вздыхал, долго

ворочался.

А мне до слёз было жалко и бедную Киприду, и даже этого несчастного Сатыроса. И снова

я думал: «Почему так плохо, так несправедливо устроена жизнь людей?» Когда отец брал расчёт

– пора уже было возвращаться в Севастополь, – хозяин лесопилки попробовал было обсчитать

его. Отец сгрёб татарина за шиворот и, хотя был не очень высокого роста, приподнял от земли,

заваленной опилками и стружками. Глядя на помертвевшее от страха лицо хозяина, он спокойно

сказал:

– Ты что же думаешь, раз я простой, рабочий человек, так у меня и управы на тебя нет?

Врёшь! Мы, приятель, посильнее вас!.. Не лезь в чужой карман, а то сейчас под пилу суну!

Татарин испуганно пискнул. Отец отпустил его, он швырнул на верстак деньги и, как заяц,

прыгнул из лесопилки.

– Шайтан! Шайтан! – вопил он на бегу.

Отбежав, он остановился и, потрясая кулаком и брызгая слюной, грозился позвать

полицию.

Через полчаса мы шагали с котомками за плечами.

Пройдя с полверсты, отец остановился и громко расхохотался. Глядя на него, засмеялся и

я.

– «Шайтан! Шайтан!» – проговорил отец сквозь смех, подражая писклявому голосу

татарина. – Сам-то он и есть шайтан!.. Эх, сынок! Никогда не дозволяй этим шайтанам, этим

живоглотам проклятым хватать тебя за горло! Верно Фёдор-то говорил – на силу надо силой

отвечать!..

Это было в первый раз, что он вспомнил дядю Фёдора, нашего кронштадтского гостя.

Мы шли с отцом по пыльной, жаркой дороге, и я чувствовал себя, не знаю уж почему,

сильным и смелым.

Когда мы вернулись в Севастополь, я упросил мать сшить мне из старой отцовской рубахи

рабочую блузу. Мать сделала на левой стороне груди узенький длинный кармашек, в который я,

когда надевал блузу, засовывал обломок складного аршина и старый отцовский кронциркуль.

Мы прожили в Севастополе немногим больше года, но я на всю жизнь сохранил память о

нём. Многим я обязан этому городу!

Здесь мне впервые довелось увидеть и понять величие созидательного человеческого труда.

Здесь, в Севастополе, я увидел богатырскую силу, могущество, сплочённость и мастерство

простых рабочих людей – тех самых людей, к великой семье которых принадлежали отец, мать,

я сам.

Отец, случалось, брал меня с собой на работу, на постройку нового боевого корабля. Я готов

был на какие угодно жертвы, лишь бы заслужить право пойти с отцом.

В эти дни я вставал раньше всех, облачался в свою блузу, завёртывал в узелок припасённую

матерью еду и с нетерпением ждал, когда отец позовёт меня.

Мы плыли по сверкающей под ещё низким солнцем бухте на барже, которую тащил

отчаянно пыхтевший катерок. И вот наступала долгожданная минута: мы оказывались на

территории эллинга, в чудесном, сказочном мире. Мы проходили мимо низкого, приземистого

здания с огромными воротами, в тёмной глубине которого, как в таинственной пещере, что-то

гудело, громыхало, лязгало, ослепительно вспыхивало.

Я привык к виду больших судов в Кронштадте, но гигантский, чёрный, весь в ржавых

потёках и красных пятнах сурика ребристый скелет корпуса корабля, вздыбившийся в синее небо,

не был похож ни на что, виденное мною. Невозможно было даже представить себе, что эта чёрная

железная громадина когда-нибудь будет рассекать морские волны.

Вокруг этой махины двигались ажурные мачты кранов. Гремел оглушительный перезвон

молотков клепальщиков. Слышались пронзительные гудки, скрежет и грохот металла, свист и

шипенье пара. Багровые вспышки огня, разноцветные клубы дыма…

Всё это сначала оглушало, пугало, заставляло невольно жаться к отцу. Но вот испуг и

растерянность проходили. И тогда всё становилось необыкновенно интересным. В оглушающем

хаосе звуков раскрывался слаженный труд многих сотен, а может быть, и тысяч людей, и этот

труд невольно захватывал, вызывал чувство восхищения.

Не спуская глаз с отца, я следил, как он, неторопливый в движениях, говорил о чём-то с

рабочими своей бригады, рассматривал чертежи, спокойный, сильный человек в синей блузе.

У отца была бригада, состоявшая из двух десятков квалифицированных рабочих разных

специальностей. Отец умел разобраться в чертежах, знал разметку и обычно сам давал рабочим

указания, где и как, под каким углом следует обрезать броневые плиты и стальные доски для

переборок, где сверлить дыры для соединений при сборке листов на корабле.

С отцом часто советовались другие бригадиры, – все знали, что бригада отца не допускает

брака в работе и ещё ни разу не «запорола» дорогую броневую плиту. Знали о нём и другое: