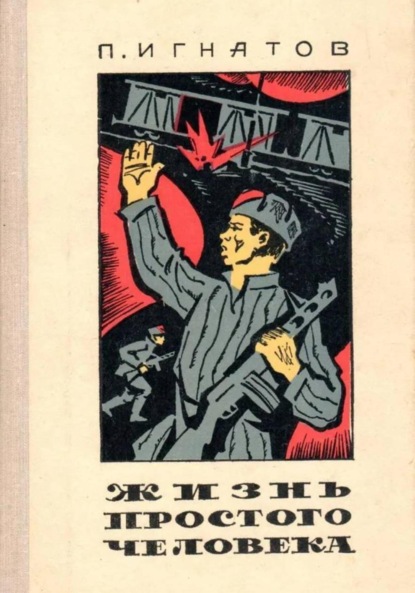

Жизнь простого человека

- -

- 100%

- +

происходит это не потому, что отец бережёт «казённое» добро, выслуживается перед

начальством, а потому, что портить материал не позволяла ему рабочая честь, честь хорошего

мастера.

Больше всего меня поражал гигантский пресс, который с удивительной силой и точностью

продавливал в огромных стальных листах отверстия, словно это была не сталь, а мягкий воск.

Часами мог я простаивать около клепальщиков, хотя от их шумной работы у меня потом

полдня звенело в ушах. У переносных горнов, пышущих нестерпимым жаром, стояли

мальчуганы чуть постарше меня. Они внимательно следили за нагревом небольших

цилиндрической формы кусков металла – заклёпок, – которые рабочие выхватывали из горнов

длинными клещами, быстро и ловко вставляли в отверстия в обшивочных листах и зажимали

кувалдами. В ту же секунду с другой стороны листа раздавался дробный перезвон молотков. Это

принимались за дело клепальщики, точными, быстрыми ударами придававшие головке заклёпки

аккуратную полукруглую форму.

Я знал, что эта работа, выполняемая, казалось, словно играючи, на самом деле требует не

только сноровки, но и выучки, мастерства и даётся человеку нелегко. И это вызывало уважение

к людям с утомлёнными, потными лицами, с молотками или клещами в сильных, мускулистых

руках.

Становилось неловко, стыдно, что я стою и смотрю, как работают другие. И не было для

меня большей радости, если удавалось помочь кому-нибудь из рабочих, как и не было большего

огорчения услышать чей-нибудь окрик: «А ну, не вертись тут под ногами, видишь, люди

работают!».

Я бегал по всей стройке, заглядывал во все щели. Но когда раздавался гудок на обеденный

перерыв, я неизменно оказывался около отца. Интересно было слушать разговоры рабочих из

«нашей» бригады, когда они, расположившись где-нибудь в тени и развязав свои узелки,

неторопливо принимались за еду.

– Что, Поликарп Игнатьич, – говорил кто-нибудь из рабочих, обращаясь к отцу, –

парнишка-то твой, похоже, по нашей дорожке пойдёт!

Отец, усмехаясь, смотрел на меня, смущённого общим вниманием, и отвечал:

– Дорожка рабочего человека хорошая – прямая, чистая. Нелёгкая только…

6

Севастополю я обязан ещё и тем, что именно в нём впервые начал раскрываться для меня

глубокий, волнующий смысл пламенного слова «революция».

Это слово я слышал и раньше, но не понимал его значения и знал только, что люди

произносят его с оглядкой и в то же время с какой-то душевной взволнованностью, как будто в

нём, этом слове, скрыто что-то заветное, дорогое. От слова «революция» у людей светлели лица,

загорались глаза и расправлялись плечи, согнутые нуждой, безрадостной жизнью и тяжёлым,

подневольным трудом.

Слушая по вечерам в Кронштадте дядю Фёдора, я понимал: то, о чём он говорил, имеет

отношение к революции, хотя он редко произносил это слово. С этим же словом в моём

представлении связались и восстание матросов в Кронштадте, и стрельба на улицах, и хмурые

солдаты, ведущие арестованных матросов.

И вот случилось так, что здесь, в Севастополе, пламенное слово «революция» стало

понятным, близким, оно вошло в нашу жизнь.

Шла ненавистная народу русско-японская война. Война была где-то очень далеко, на краю

земли. К нам её отголоски докатывались в виде рассказов о героической обороне Порт-Артура, о

подвиге матросов эсминца «Стерегущий», которые не захотели сдаться в плен японцам и

предпочли погибнуть, открыв кингстоны и потопив корабль.

Была и другая сторона войны – неутешные вдовьи слёзы, нищета, разорение, сиротство. В

народе ходили тревожные, пугающие слухи о том, что царская армия плохо вооружена, плохо

обучена, что царские генералы продались врагу, что русских бьют…

Какие-то нарядные барыни собирали в Севастополе пожертвования в пользу «героев-

матросиков». Говорят, целый вагон образков и крестиков отправили на Дальний Восток, тогда

как русские солдаты нуждались в оружии и хлебе…

В городе появились раненые – страшные, изуродованные калеки. Их можно было видеть на

каждом перекрёстке, они назойливо просили милостыню под окнами, останавливали прохожих,

требовали помощи, кляли войну, ругали начальство.

Мальчишки – дошлый (способный дойти до всего, смышлёный, ловкий. – Прим. ред.)

народ. Шныряя в свободное от учения время в порту, прислушиваясь к разговорам и спорам

рабочих или матросов, я и мои приятели были в курсе всех событий. А событий было – хоть

отбавляй. Время было тревожное, беспокойное. Россия кипела, как в котле. Все ждали чего-то –

неотвратимого, грозного, что нависло над жизнью людей, как грозовая туча нависает над

притихшими полями…

На окраине Корабельной слободки, по соседству с нами, в таком же маленьком домике, как

и наш, жила небольшая рабочая семья.

Старик Кузьма Данилыч Белоус работал в порту, в слесарно-сборочной мастерской; старуха

Егоровна, больная и слабая, вечно охавшая от «ломоты во всех косточках», вела небогатое

домашнее хозяйство. Со стариками жила жена их единственного сына Андрея, Настя, молодая,

тихая женщина. Самого Андрея не было дома: он служил на флоте, года два назад его угнали на

Дальний Восток «бить японца».

Настя с утра до вечера пропадала на подённой работе – то на виноградниках и огородах, то

ходила по людям стирать бельё. Она, видно, сильно тосковала по своему Андрею. Редко можно

было увидеть на её бледном лице улыбку.

Отрадой и утешением была трёхлетняя Катюшка, забавная девчурка, дочь Насти и Андрея.

С утра и до вечера она копошилась в маленьком садике у дома, играла с большим кудлатым и на

редкость незлобивым псом Полкашкой. Её голосок весь день звенел, как щебетанье весёлой

птички, и нельзя было не улыбнуться, заслышав его.

От Андрея давно не было писем, и в семье тревожились о нём. Появился он в один

прекрасный день нежданно-негаданно, ни словом не известив семью о своём возвращении. Меня

в это время не было дома. Мать рассказывала потом отцу, что Настя, увидев мужа, «так замертво

и повалилась». И не мудрено: Андрей Белоус вернулся инвалидом, без одной ноги, с

простреленной грудью.

На следующее утро на крылечке соседского дома я увидел худого, без кровинки в лице,

человека с небольшими чёрными усиками. Он был в чистой белой рубахе, в чёрных брюках

навыпуск. Из левой, казавшейся пустой, штанины выглядывала деревянная нога с набитым на

конце куском резины, чтобы не стучала. Рядом с ним сидела Катюшка в новом розовом платьице

и, по своему обыкновению, звонко болтала. Он внимательно слушал её, бережно проводя рукой

по лёгким светлым волосам девочки, и его болезненное лицо светилось радостью.

Андрей Белоус был своим человеком в Слободке. Вскоре познакомился он и с нашей семьёй

и нередко заглядывал к нам – побеседовать с отцом. Отцу Андрей пришёлся по душе. Ему

нравилось, что, несмотря на свою беду, Андрей головы не вешал. «Моряк без ноги, – сказал

Андрей отцу, – всё равно что рыба без хвоста… Что ж, руки есть, голова цела, – значит, без дела

сидеть не буду!».

И верно, без дела Андрей не сидел: стал сапожничать. Теперь всегда можно было видеть в

открытом настежь окне его черноволосую голову, склонённую над работой. Он был хорошим

мастером, за работу брал «по-божески», и у него отбоя не было от заказчиков.

Впрочем, не только мастерство молодого сапожника и сходность запрашиваемой им цены

привлекали людей в каморку Андрея, люди любили побеседовать с ним, потолковать по душам.

Он умел и нужный совет дать, и просто сказать доброе, приветливое слово, и объяснить многое

из того, что волновало тогда народ.

Поговаривали, что по ночам в маленький домик Белоусов приходят тайком какие-то люди,

всё больше матросы.

Но что это были за люди и зачем они приходили – никто толком не знал.

В моей мальчишеской жизни «дяденька Андрей» занял со временем большое место. Он

любил детей, хорошо умел ладить с ними – не как взрослый, а как равный, как товарищ. У его

окна часто можно было видеть ребятишек, которым он рассказывал какую-нибудь

увлекательную историю.

Сколько хороших часов провёл я в его маленькой каморке, сидя на низенькой скамеечке у

окна, в то время как он, постукивая молотком или орудуя иглой с крепкой дратвой, рассказывал

мне и Катюшке, не отходившей от отца, о дальних странах, в которых ему довелось побывать,

плавая матросом на различных кораблях.

Он рассказывал нам о коралловых островах и пальмовых рощах, глядящихся в голубые

зеркала лагун, о скалистых шхерах (архипелаг, состоящий из мелких скалистых островов,

разделённых узкими проливами и покрывающих значительную часть прибрежной морской

полосы. – Прим. ред.) с чёрными отвесными стенами, уходящими в неподвижную воду, о зелёных

садах солнечной Калифорнии, о знойном, иссушающем дыхании пустыни в Красном море, о

джонках с камышовыми парусами (традиционное китайское парусное судно для плавания по

рекам и вблизи морского побережья. – Прим. ред.), тысячами толпящихся в китайских портах, о

летающих рыбах в южных морях и китах, резвящихся в суровых водах Ледовитого океана…

Маленькой Катюшке рассказы её отца казались удивительными сказками. А я старался

отыскать на карте из школьного учебника места, в которых побывал Андрей, завидуя, что он

изъездил чуть ли не весь земной шар.

Да, во многих краях земли побывал этот человек с бледным, болезненным лицом и

внимательным взглядом добрых глаз, постукивающий теперь сапожным молотком!.. Где бы

Андрей ни побывал, он видел: плохо, трудно живётся рабочему человеку, какого бы цвета ни

была у него кожа – белой, чёрной или жёлтой – и где бы человек ни работал – в доках, в порту,

на плантации, на фабрике.

– А почему так, дяденька Андрей? – спросил я.

– А потому, что много охотников жить за чужой счёт, на чужой спине ехать!

– Да ведь нас-то больше! – не унимался я.

Он поднял голову и посмотрел на меня.

– Кого это – нас?

– Да тех, кто работает!

– Это ты, дружок, верно сказал!.. Нас больше, и сила у нас большая. Надо только

организовать, собрать всю эту силу, в один крепкий кулак собрать. И тогда, если стукнуть тем

кулаком, от любителей жить за чужой счёт мокрое место останется!

Больше всего я любил, когда дяденька Андрей, отдыхая, откладывал в сторону работу,

закуривал самокрутку и начинал на память читать стихи любимого своего поэта – Некрасова. Я

тогда впервые понял, что такое стихи, – они производили на меня такое же впечатление, как

песни, которые пел нам в Кронштадте дядя Фёдор:

Мало слов, а горя реченька,

Горя реченька бездонная!..

В душе поднималось щемящее чувство тоски, на глаза навёртывались слёзы. Хотелось как-

то выразить свои чувства, но нужных слов не было… Заметно бывал взволнован и сам Андрей.

Прочитав стихи, он долго сидел молча, курил, и лицо у него было печальным, задумчивым.

Потом встряхивал головой и брался за работу; снова постукивал его молоток.

На полке Андрея лежала стопка тоненьких книжечек, которые он охотно давал читать всем,

кто просил. Несколько книжечек прочитал и я. Помнится, это были издания «Посредника». Читая

их, я сделал новое для себя открытие: что правдивый рассказ об обыкновенной жизни простых

людей – какого-нибудь Антона Горемыки, мальчика Ваньки Жукова, глухонемого Герасима –

может волновать нисколько не меньше, чем самые необыкновенные похождения героев сказок,

которые до сих пор были главным моим чтением.

Однажды вечером – солнце только что наполовину окунулось в море – я возвращался домой

с рыбной ловли. На верёвочке у меня болталось несколько рыбёшек – большеголовых пёстрых

бычков.

– Ого, славный улов! – услышал я незнакомый голос.

Смотрю, на лавочке у забора сидит человек в парусиновом пальто, сапогах, в картузе,

сдвинутом на затылок. Я никогда не встречал этого человека на нашей улице.

– Жарить будешь, или мать уху сварит? – спросил он.

– Жарить.

– Ну и правильно!.. А может, продашь бычков-то?

У незнакомца было круглое румяное лицо, пушистые прокуренные усы. Я подошёл к нему

ближе.

– Может, продашь бычков-то? – повторил он. – Полтину дам… Люблю я этих самых

бычков.

Полтину? Это было для меня целым богатством! На базаре мне и гривенника не дали бы за

моих бычков.

– Да ты подойди, чудачок, не бойся! Садись-ка, потолкуем… – Он взял из моих рук связку

бычков. – Хороши бычки! Не жалко денег за них!..

На его широкой ладони блеснул новенький полтинник. Но когда я протянул было к монете

руку, он сжал пальцы в кулак.

– Деньги от тебя, хлопчик, не уйдут, – сказал он, – не сомневайся. Деньги – твои, я от своего

слова не отступлю… Ты мне вот что скажи: ты сапожника Андрея Белоуса знаешь?

– А зачем он вам? – спросил я.

– Вот чудак!.. Зачем человеку сапожник нужен? Ясное дело – сапоги починить!

Я посмотрел на его пыльные, но крепкие, почти новые сапоги.

– Слыхал я о нём, вот и решил принести ему старые сапоги в починку. Да вот не знаю –

верно ли говорят, что он мастер хороший…

– Хороший! Лучше быть не может! – сказал я, желая поддержать честь дяденьки Андрея.

– И много к нему народу ходит?

– Много!

– Ага!.. Ясное дело, если мастер хороший, значит, без работы не сидит. Ты его сам-то

знаешь?

– А как же! Мы с ним соседи.

– Вот оно что! Соседи!.. – проговорил незнакомец в парусиновом пальто, улыбаясь, и снова

стал забрасывать меня вопросами.

Вдруг я поймал на себе его быстрый, испытующий взгляд, и мне стало как-то не по себе,

тревожно, неловко. Ни у кого ещё не видел я таких холодных, колючих глаз, которые так мало

шли к его добродушной улыбке… Что это за человек? Почему его интересует, много ли народу

ходит к Андрею, бывают ли у него матросы, о чём он говорит с людьми, часто ли сам уходит из

дому?.. Чувство беспокойства всё сильнее охватывало меня. Я растерянно топтался перед

незнакомцем, не решаясь больше взглянуть на него. Внутренний голос шептал мне: «Беги, беги,

это враг, беги!». И я кинулся бежать, оставив своих бычков в руках незнакомца в парусиновом

пальто.

– Эй, куда ты, малец! – крикнул он мне вслед. – Стой! Вот шальной какой!..

Где там! Я нёсся по улице во всю прыть, прислушиваясь, не гонится ли он за мной. Никто

за мной не гнался. Пулей влетел я к нам во двор и чуть не столкнулся с отцом.

– Откуда сорвался? – строго спросил он меня, – Опять драка была?

Тут же, на дворе, с трудом переводя дыхание, я рассказал отцу о встрече и разговоре с

незнакомцем. Отец молча выслушал меня. Лицо его стало озабоченным. Он пошёл к соседям.

Через несколько минут отец окликнул меня. Он и дяденька Андрей стояли у забора. Я

подошёл к ним. Андрей расспросил меня о незнакомце. Он был совершенно спокоен, даже

подшучивал надо мною.

– Значит, пропали твои бычки? – спросил он. – Ну, ясное дело, он к ним и подбирался… Ты

мне вот что, дружок, скажи: Сухие доки знаешь?

Как мне было не знать Сухие доки! Они были недалеко от Корабельной слободки.

– Так вот, – продолжал Андрей, – если идти к морю мимо них с правой стороны – есть такая

тропочка, – лежит там на берегу якорь в песке… – Я хорошо знал и этот якорь. – Сбегай, дружок,

отец позволяет тебе. У того якоря встретишь человека – рыжеватый такой, с бородкой, в сером

пиджаке, трубку курит… Ты к нему не подходи, а мимо пройди, будто к морю идёшь. А как с

ним поравняешься, скажешь: «Марья Ивановна заболела», – и дальше пойдёшь… Понял?

Запомнил? Ну, беги, а то скоро темно будет… Да смотри, чтобы твой любитель бычков за тобой

не увязался…

Я вышел на улицу. Сердце так и колотилось в груди. Улица была пуста. Только наискосок

от нашего дома под присмотром маленькой девочки паслась коза. Посмотрел направо, посмотрел

налево – незнакомца в парусиновом пальто не было видно.

Я побежал вприпрыжку, направляясь к докам. Смеркалось. Место у доков, о котором

говорил Андрей, было и днём малолюдным, а сейчас мне не встретилось ни одной живой души.

С поворота тропинки я увидел на берегу огромный чёрный якорь. Двумя лапами он глубоко

погрузился в песок, две другие торчали вверх. В сумерках якорь был похож на скелет морского

чудовища. Около него на песке лежал человек. Опершись на локоть, он смотрел на море, с тихим

шелестом набегавшее на берег. Чуть заметный дымок от трубки поднимался над головой этого

человека и таял в вечернем воздухе. Сердце у меня забилось сильнее. Я быстро оглянулся по

сторонам. Никого… Сбежав по тропинке на берег, я не спеша пошёл к морю. Человек услышал

мои шаги и, повернув голову, равнодушно посмотрел на меня. Я прошёл мимо него в нескольких

шагах.

– Марья Ивановна… заболела, – пролепетал я.

Он не двинулся с места. Может быть, не расслышал, что я сказал?

– Марья Ивановна заболела, – повторил я дрожащим голосом, замедляя шаги.

– Слышу, не глухой! – донёсся до меня негромкий насмешливый голос. – Бог даст,

выздоровеет Марья Ивановна!

У меня как гора с плеч свалилась. Я подошёл к самой воде и некоторое время «пёк блины»,

то есть так бросал плоские камешки, чтобы они подпрыгивали, скользя по гладкой поверхности

моря. Когда я обернулся, у якоря никого не было…

По дороге домой я зашёл к соседям, стукнул в окошко. Выглянул Андрей. Я сказал ему, что

поручение выполнено.

– Спасибо, дружок! – просто ответил он.

Мне, конечно, страшно хотелось узнать, что за человек сидел у якоря, какая Марья

Ивановна заболела и чем она заболела. Я угадывал какую-то связь между поручением Андрея и

появлением на нашей улице незнакомца в парусиновом пальто. Но в то же время я понимал, что

спрашивать об этом нельзя. И я крепился, молчал, боясь праздным любопытством уронить себя

в глазах Андрея.

Эх, если бы он дал мне ещё какое-нибудь поручение, да потруднее!.. За дяденьку Андрея я

готов был идти и в огонь и в воду!..

Гроза разразилась 9 января 1905 года в Петербурге. В этот день толпы безоружных рабочих

двинулись к Зимнему дворцу – искать у царя «правды и защиты». Царь встретил их пулями.

Весть о царском злодеянии с непостижимой быстротой докатилась до Севастополя. На

следующий после кровавой расправы с рабочими в Петербурге день – 10 января – у нас в порту,

в слесарно-сборочной мастерской, в той самой, где работал отец Андрея, Кузьма Данилыч,

неожиданно начался большой пожар.

Портовое начальство считало, что пожар произошёл неспроста, что это вроде как протест

портовых рабочих против расстрела их братьев в Петербурге.

«Уговаривать» портовых рабочих явился «сам» адмирал Чухнин, командующий

Черноморским флотом.

Чухнина знали не одни только моряки. Пожалуй, не было в то время в порту мальчишки, а

в Корабельной слободке старой бабки, которым не было бы известно это ненавистное народу имя

– имя, к которому обычно добавляли какой-нибудь выразительный эпитет – «собака», «дракон»,

а то и похуже.

К матросам Чухнин относился с таким высокомерным презрением, с такой нечеловеческой

жестокостью, что в конце концов его чёрная жизнь и кончилась от руки матроса. Ненавистного

адмирала застрелил из охотничьего ружья на его роскошной загородной даче, утопавшей в

цветниках, матрос, работавший у него помощником садовника.

И вот этот-то самый Чухнин, приказав собрать портовых рабочих, выступил перед ними с

речью. Он поносил «проклятых смутьянов», обвиняя их в пожаре в порту. Но рабочие не были

расположены слушать рассвирепевшего адмирала. Как потом рассказывал нам об этом старик

Кузьма Данилыч, в ответ на адмиральскую ругань послышались свист, крики возмущения.

Грозного адмирала просто-напросто прогнали, и он с позором бежал из порта, поджав хвост,

преследуемый свистом и улюлюканьем рабочих.

Эта история наделала много шуму в городе. Простой народ видел в ней свидетельство своей

крепнущей силы; ну, а у «начальства» изгнание адмирала Чухнина рабочими из порта вызвало

откровенную тревогу.

В один из последующих за этим вечеров к нам заглянула соседка Настя. Её сестра, жившая

в Петербурге, была убита на площади перед Зимним дворцом. Настя плакала, крестилась и всё

повторяла:

– Они-то с молитвой, с иконами, а он-то их – пулями…

– С молитвой! С иконами! – крикнул, бледнея, отец. – Не так нужно, не так!

Первый раз я видел отца в таком гневе.

Вошёл Андрей Белоус, опираясь на палку, постукивая своей деревяшкой. Обнял плачущую

жену.

– Полно, Настенька, полно!.. – Он обернулся к отцу и сказал: – Это вы (он всем говорил

«вы») правильно сказали, что нужно «не так»!.. Оно и будет – не так!

Он отстранил Настю, подошёл к столу. Бледное лицо его, освещённое светом настольной

керосиновой лампы, выражало решимость и показалось мне в эту минуту очень красивым.

– Не с молитвой и иконами пойдёт народ к царю, а с оружием в руках! По всей русской

земле встаёт, поднимается простой, рабочий народ. И с ним вместе пойдут солдаты, матросы. И

уж тогда несдобровать насильникам!

Он сказал это негромко, но с такой силой, что в комнате стало тихо и все, как зачарованные,

смотрели на Андрея. Он замолчал, пристально всматриваясь в лица присутствовавших в комнате.

Увидев, с каким волнением все слушают его слова, он вдруг улыбнулся и радостно проговорил:

– Революция началась, товарищи!

Это было в первый раз, что я услышал слово «товарищ» в таком широком, обобщающем,

роднящем и сближающем людей смысле. И как же оно взволновало меня тогда! Я ведь был

маленьким мальчуганом, но слово «товарищи», обращённое и ко мне, нашло глубокий отклик в

душе и наполнило меня гордостью.

Но вот что было непонятно: Андрей сказал, что началась революция, а всё кругом было

тихо, мирно, никто не стрелял, не бунтовал, если не считать рабочих, прогнавших адмирала

Чухнина из порта.

– Ну, брат, это ты хватил! – сказал отец, с сомнением покачав головой. – Народ

зашевелился, это верно, а вот до революции ещё далеко!

Не отвечая, Андрей задумчиво и рассеянно смотрел в окно, словно прислушивался к чему-

то…

События ближайшего времени показали, что правда была на стороне Андрея. Да, в России

началась революция! Злодейская расправа царя с безоружными рабочими в Петербурге

всколыхнула всю страну. Народ поднялся на борьбу с самодержавием.

Борьбу народа за свою свободу, борьбу против царизма, против рабства и угнетения

возглавила партия большевиков. Революционной работой среди моряков Черноморского флота

руководила «Матросская централка», организованная матросами-большевиками.

«Матросская централка»!.. Не раз слышал я о ней в годы моего детства, живя в Севастополе.

Люди произносили эти два слова с осторожностью, с оглядкой, вкладывая в них какое-то особое,

душевное уважение к отважным борцам за свободу, которые стояли во главе «Матросской

централки». В моём детском представлении «Матросская централка» была окружена ореолом

таинственности, храбрости и благородства. Люди, работавшие в ней, казались мне героями. Да