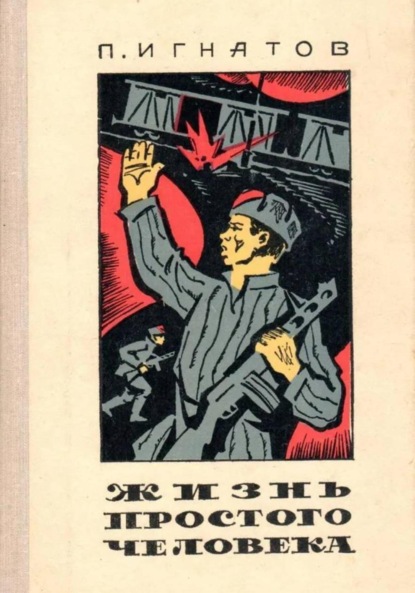

Жизнь простого человека

- -

- 100%

- +

они и в самом деле были героями. Таким был матрос-большевик Иван Яхновский, организатор

первой матросской социал-демократической группы в Черноморском флоте. Такими были и

молодой, двадцатитрёхлетний матрос-большевик Петров Александр, казнённый в августе 1905

года за организацию восстания на военно-учебном судне «Прут», и верный сын большевистской

партии Григорий Вакулинчук, погибший во время восстания на броненосце «Потёмкин», и

многие другие матросы-большевики.

Читая впоследствии в книгах о «Матросской централке», я невольно думал о том, что,

может быть, в годы детства я встречался с этими людьми у Андрея Белоуса, не зная, кто они

такие, так как работа «Матросской централки» была строго законспирирована. Этой работой

руководил Севастопольский комитет РСДРП, и она была направлена к подготовке вооружённого

восстания в Черноморском флоте. Матросы-большевики распространяли революционные

листовки, организовывали на кораблях большевистские кружки и группы, проводили собрания

матросов. К началу лета 1905 года на многих кораблях и в береговых командах были созданы

большевистские организации. Всё чаще собирались матросы на тайные собрания возле Малахова

кургана. Всё смелее, революционней звучали их речи на этих собраниях. Всё ожесточённее

становилась борьба матросов-большевиков с меньшевиками, которые всеми силами и

средствами мешали развёртыванию назревавших во флоте революционных событий. Как ни

старались враги революции потушить разгоравшееся пламя, идея вооружённого восстания всё

больше охватывала матросов-черноморцев. Уже был разработан план восстания, которое

предполагалось начать осенью, когда корабли проходили учебные стрельбы и были снабжены

боеприпасами.

Но тут произошли события, которые изменили, сорвали план восстания в Черноморском

флоте…

Всё это я узнал позднее из прочитанных книг, а тогда, в годы детства, я видел вокруг себя

простых, добрых людей, занятых своим повседневным делом, живущих скромной трудовой

жизнью, порою весёлых и радостных, порою озабоченных. И мне и в голову не приходило, что

среди этих людей – матросов, рабочих – есть настоящие герои, ведущие тайно от всех работу по

подготовке к восстанию.

На севастопольском рейде среди других военных кораблей стоял трёхтрубный броненосец

«Князь Потёмкин-Таврический».

Он недавно сошёл со стапелей Николаевского судостроительного завода и, возможно,

именно поэтому казался особенно нарядным, красивым, как всякая новая, ещё не утратившая

блеска отделки вещь.

«Нарядный, как жених», – сказала про него мать, когда мы всей семьёй катались в одно из

воскресений на ялике по бухте.

Глядя на орудия главного калибра, закрытые чехлами, я старался представить себе, как

страшен броненосец во время боя, окутанный облаками порохового дыма, изрыгающий пламя и

раскалённый металл, грохочущий громче, чем грохочет гром в самую яростную грозу.

А сейчас белокрылые чайки вились над его трубами и пёстрые сигнальные флажки

трепетали под ветром. Маленькие изумрудные волны разбивались о его серые стальные бока.

Вскоре «Потёмкин» ушёл куда-то под Одессу, как говорили, на учебные стрельбы. А ещё

через два или три дня в городе из уст в уста передавалась потрясшая всех новость: на

«Потёмкине» бунт, матросы разоружили и арестовали офицеров, взяли командование кораблём

в свои руки и подняли на броненосце красный флаг!

Сначала люди говорили об этом шёпотом, с оглядкой, а потом всё смелее.

С молниеносной быстротой эта тревожная, но и такая радостная весть разнеслась по городу.

Было это днём 16 июня. И вот в тот же день по улицам Севастополя двинулась многолюдная

рабочая демонстрация – в знак солидарности с потёмкинцами.

Толпа росла с каждой минутой. Говорят, до шести тысяч человек участвовало в этот день в

демонстрации. А навстречу демонстрантам уже скакали отряды конной полиции. Засвистели в

воздухе нагайки. Послышались крики гнева, возмущения, боли. Толпа дрогнула, рассыпалась.

Многие участники демонстрации были арестованы.

Наш сосед, старик Белоус, участвовавший в демонстрации, стоял в палисаднике около

своего домика и, нагнувшись над тазом, смывал кровь с рассечённого нагайкой лба. Он говорил

срывающимся от гнева голосом:

– Нас-то они, сволочи, нагайками, а его, – он подразумевал «Потёмкина», – пойди-ка

достань нагайкой!.. Он им покажет, ох уж и покажет!..

Андрей сидел в это время на крыльце. Его бледное лицо было озабочено. Он встал и, стуча

деревяшкой, быстро вошёл в дом, хлопнул дверью…

Демонстрация была разогнана полицией. Но ведь где-то в голубых солнечных просторах

моря, может быть, совсем близко плавает под красным флагом революционный корабль!

В те дни у нас в Слободке все жили «Потёмкиным». Все, то есть рабочие, матросы, рыбаки,

– все, кто видел в красном флаге, развевающемся на мачте революционного корабля, призыв к

смелой, открытой борьбе с царизмом, со всем ненавистным укладом жизни. К тому же у многих

на «Потёмкине» служили родные, друзья, знакомые, и это заставляло окружавших нас людей

оценивать восстание отважных потёмкинцев не только как героический пример революционной

борьбы, но и как событие в личной жизни.

«Потёмкин», «потёмкинцы» – эти слова отождествлялись для меня со словом «революция».

Целыми днями мы, мальчишки, не уходили с берега моря: вдруг он покажется вдали…

Над ровной чертой горизонта поднимались чёрные султаны дыма. Но это был не он, это

были военные корабли, гонявшиеся за ним. Прошло ещё несколько дней, и стало известно, что

потёмкинцы оставили корабль и сошли на румынский берег.

В глазах рабочих и матросов «Потёмкин» был и до конца оставался победителем. Все

понимали, что потёмкинцы победили своей верой в правое дело революции, своей готовностью

самоотверженно бороться за это правое дело.

Помню, однажды ночью я проснулся оттого, что в соседней комнате слышались голоса. Я

сел в темноте на постели, прислушался. За тёмным окном в кустах акации шумел ночной ветер.

В приоткрытую дверь виднелась тонкая полоска света. Я слез с кровати и на цыпочках подошёл

к двери. В щель я увидел отца, стоявшего около стола, на котором горела свеча. Невольно

бросилось мне в глаза, что окно в комнате завешено одеялом. Около окна стояла мать,

непричёсанная, с бледным, испуганным лицом, то и дело поправляя волосы…

Всё это – и ветер за окном, и свеча, и завешенное окно, и то, что отец с матерью не спят в

такой поздний час, – показалось непонятным, испугало меня.

В ту же минуту я услышал знакомый глуховатый голос дяденьки Андрея:

– Сердце горит, как вспомнишь, что убили Гришу!.. Что за человек был!.. На таких, как

Григорий Вакулинчук, вся жизнь держится…

Я приоткрыл дверь и увидел Андрея. Он стоял недалеко от отца, комкая в руках фуражку.

На нём было старенькое пальто с поднятым воротником.

– Эх, если бы не деревяшка моя… – Он не закончил и махнул рукой.

– Тебе, Андрей Кузьмич, нечего корить себя… Ты и так немало сделал! – сказал отец и

спросил: – Куда же ты теперь?

– Свет не без добрых людей, Поликарп Игнатьич!

– Понимаю… – Отец помолчал. – Так ты не сомневайся, всё сделаю, как говоришь.

– А я и не сомневаюсь! – Андрей широко улыбнулся, шагнул к отцу, протянул руку. –

Прощай, товарищ!

И опять это слово обожгло меня восторгом. Не утерпел я, распахнул дверь, кинулся к

Андрею.

– Дяденька Андрей, не уезжай, дяденька Андрей! – бормотал я, заливаясь слезами, хватая

его за руку.

– А ну, брысь в постель! – строго сказал отец.

– Ничего, Поликарп Игнатьич, ничего… – говорил Андрей, наклоняясь и обнимая меня. –

Мы же с ним друзья-приятели! Ну, вот он и пришёл попрощаться. До свидания, дружок! Мы ещё

увидимся.

Он быстро ушёл вместе с отцом. Мать погасила свечу и отвела меня в постель.

– Ты что, дурачок, плачешь? – Она обняла меня, прижала к груди, волосы её щекотали моё

лицо. – Дяденька Андрей получил в Симферополе работу, вот он и уезжает…

Я понимал, что это неправда. Второй раз на своём коротком жизненном пути я встретился

с человеком, в котором инстинктивно угадывал какие-то особые качества, отличавшие его от

других людей. Не богатством, не чинами и знатностью, а чем-то несоизмеримо большим –

горячей, смелой душой, заботой о людях, готовностью к борьбе за свободу и счастье людей

отличался дяденька Андрей от других.

Мне запомнилось, как он сказал о Григории Вакулинчуке, что на таких «вся жизнь

держится». Лёжа в ту ночь в постели, я думал, что эти слова могут быть отнесены и к дяде

Фёдору, и к Андрею, и к героям-потёмкинцам.

Уехал Андрей вовремя. В следующую же ночь у Белоусов был обыск. Забрали старика

Кузьму Данилыча, но через день выпустили.

Много времени спустя я узнал, что Андрей был большевиком, что он связан с «Матросской

централкой».

В эти дни в Корабельной слободке было немало обысков. Многих рабочих и моряков

арестовали. Жизнь в Слободке притихла, замерла.

Грустно было мне проходить мимо домика соседей, не видеть в окне склонённую голову

дяденьки Андрея, не слышать стука его молотка. Меня удивляло и сначала даже обижало, что

Настя весела, несмотря на отсутствие мужа. Потом я подумал, что она знает об Андрее что-то

такое, чего не знают другие…

Большой и нежданной радостью было для нас в эти дни письмо от дяди Фёдора, которое

получил отец. Дядя Фёдор жил на поселении где-то за тридевять земель, в далёком сибирском

городке. Отец и мать обрадовались, получив это письмо.

– Жив, значит! Ну и слава богу! – сказала мать. – Видать, всё такой же…

– Такого разве согнёшь! – весело откликнулся отец. – Видишь, пишет: «Закалился, окреп

разумом и духом». Хорошо, когда знаешь, что есть такие люди на белом свете!

7

Однажды рано утром – солнце только что поднялось над холмами – забрался я в садик к

соседям. Там, под старой кривой черешней, в сырой земле, я всегда копал червей для рыбной

ловли. И вот, ковыряя сломанным столовым ножом землю, я вдруг нашёл книгу, завёрнутую в

лоскут парусины.

Мне доводилось слышать о «запретных» книгах. Осмотревшись по сторонам, я сунул

находку под рубашку, перелез через низкий, сложенный из камней забор и юркнул в сарайчик на

нашем дворе, служивший одновременно и курятником, и дровяным складом. Прикрыв за собой

дверь, я развернул парусину. Это была книга по истории Парижской коммуны 1871 года.

Кто-то, может быть, даже и дяденька Андрей, ожидая обыска, зарыл её в землю под

черешней. У меня во рту пересохло от волнения: «Запретная книга!» Мне казалось, что теперь я

узнаю что-то такое, чего не знает никто из моих товарищей и что, уж конечно, знали и герои-

потёмкинцы, и дядя Фёдор, и Андрей…

Никак не могу вспомнить сейчас, как называлась та книга и кто был её автор. Думается мне,

что скорее всего это был перевод «Истории Коммуны 1871 года» писателя-коммунара Лиссагаре.

Отнести книгу домой я побоялся. На нашем дворе, у забора, в густых зарослях жимолости,

покрытой розовыми цветочками, лежал большой белый камень, на котором любили греться на

солнцепёке юркие ящерки. Под этим камнем я выкопал ямку и спрятал в неё драгоценную

находку.

Занятия в училище кончились, и по утрам я часто ходил ловить бычков в Корабельной

бухте. Каждый день теперь вставал я до рассвета, быстро одевался и, прихватив припасённые с

вечера ломоть чёрного хлеба, несколько луковок и донные удочки, тихонько выходил из дому.

Не дай бог, мать остановит, заставит нянчить сестрёнку или заняться каким-нибудь скучным

делом по хозяйству!.. Опасливо озираясь по сторонам, доставал из тайника заветную книгу,

прятал её за пазуху и вприпрыжку бежал по ещё безлюдным в этот ранний час улицам к

облюбованному мною уединённому местечку на камнях.

Солнце ещё только-только вставало, когда я уже был на берегу, у самой воды. Как свежи,

как радостны были эти утренние часы у тихого моря, дремавшего в дымке лёгкого тумана!

Первые солнечные лучи зажигали на шелковистой поверхности бухты золотые и изумрудные

блики. Окрестные холмы озарялись розовым светом. Солнце поднималось выше, и вот уже всё

блестело, сверкало и струилось в его тёплых лучах.

Я торопливо раздевался. Оставшись в одних трусах, спешил забросить удочки – и, хотя был

страстным рыболовом, сейчас же забывал о них. Разлёгшись на плоском, ещё прохладном камне,

омываемом прозрачной зеленоватой водой, я открывал книгу и погружался в кипучий мир

великих событий, страстей и волнений.

В книге рассказывалось о том, как в осаждённом врагами Париже рабочие взяли власть в

свои руки, провозгласили Коммуну и героически сражались за свою честь и свободу.

Передо мной по улицам Парижа проходили возбуждённые толпы народа, маршировали

батальоны Национальной гвардии со знамёнами, украшенными фригийскими шапочками.

Трубили горнисты, били барабаны. Народ распевал «Марсельезу».

Враги обстреливали Париж Коммуны из пушек. Париж горел. На улицах воздвигались

баррикады. Начиналась упорная, кровопролитная борьба…

Я читал о том, как на баррикадах наряду с мужчинами и женщинами сражались дети –

маленькие доблестные парижане. Как бы мне хотелось быть с ними! Что за герои эти коммунары!

Вот юноша стоит на баррикаде – стоит, не сгибаясь под огнём врага, с красным знаменем в руках.

Когда он падает мёртвым, знамя подхватывает его товарищ, совсем мальчик. Он взбирается со

знаменем на груду булыжников и показывает кулак врагу…

Подлые версальцы ворвались в город. Начинается кровавая расправа с коммунарами. Но и

побеждённые, они не склоняют головы. Женщина с ребёнком на руках, которую версальцы

привезли на расстрел, не хочет стать на колени перед ними. Прижимая к груди малютку, она

кричит своим товарищам: «Покажем этим презренным, что мы умеем стоя, лицом к лицу,

встретить смерть!..»

Вот какие это были люди! Неужели и потёмкинцы такие? Неужели такие все, кто борется

за свободу, не жалея жизни?

Не одна моя слеза упала на страницы…

Чтение книги давалось мне нелегко: она была написана трудным для меня языком, и многое

в ней оставалось непонятным. То, что было непонятным, было и скучным, я пропускал много

страниц. Но я и думать не смел обратиться к кому-нибудь за разъяснением непонятного. Больше

всего я боялся, что у меня отнимут книгу, запретят читать её.

Я был так увлечён книгой, что мать заметила даже какую-то перемену во мне и, щупая мою

голову, – нет ли жара? – спрашивала, здоров ли я. Я отвечал, что здоров, и она решила, что

мальчишка просто перекупался и перегрелся на солнце…

Прежде всего я воспринимал в книге героику событий – героику подвигов коммунаров. В

то же время я понимал, что правда на их стороне, что эти смелые и отважные люди поступают

хорошо, правильно, когда борются за свободу, счастье, за справедливость на земле. Борьба

коммунаров называлась в книге «революционной». Слово «революция» я слышал не раз, когда

говорили о потёмкинцах. «Значит, – думал я, – и коммунары, и наши моряки боролись за

революцию?»

Случай помог мне разобраться в этом вопросе.

Читая книгу, я забывал обо всём, что было вокруг. Бычки объедали приманку, а то обрывали

леску и уходили в море с крючком в губе. Что же удивительного в том, что однажды, увлёкшись

чтением, я не услышал, как кто-то подошёл к моему камню и остановился позади меня. Тень

подошедшего упала на камень. Я обернулся и вскочил на ноги, прижимая книгу к груди.

Передо мной стоял коренастый старик в рваной полосатой тельняшке, с круглой седой

бородой, медной серьгой в ухе и чёрной, обожжённой трубкой в углу рта. Щуря светлые

слезящиеся глаза, он пристально смотрел на меня. Я узнал в нём старого матроса, одного из

лодочников порта.

Первым моим побуждением было прыгнуть с камня в воду. Но я тут же сообразил, что

загублю книгу. Старик усмехнулся, увидев моё смятение, и, вынув изо рта трубку, ткнул ею в

книгу.

– Видно, занятная книга, хлопец, коли ты не видишь и не слышишь ничего!.. Ну-ка, покажи!

Он протянул к книге загорелую волосатую руку. Я сделал шаг назад, к самому краю камня,

и ещё крепче прижал книгу к груди.

– Ну, ну, – проворчал он, – не хочешь – не надо.

В старом матросе было столько добродушия, что я как-то сразу перестал его бояться и

проникся к нему доверием. Может быть, потому, что мне уж очень хотелось хоть с кем-нибудь

поделиться своими мыслями, переживаниями. Я тут же рассказал старику всё, что смог и сумел,

о книге и даже прочитал ему вслух рассказ о гибели старого коммунара Делеклюза – о том, как

он с развевающимися космами седых волос поднялся на баррикаду навстречу верной смерти.

Голос мой дрожал и прерывался от волнения.

Когда я кончил читать, старик долго молчал, сдвинув седые брови и посасывая потухшую

трубку. Я смотрел на него и ждал, что он скажет. Он медленно поднялся с камня, на котором

сидел, и, глядя поверх моей головы в голубую даль моря, негромко произнёс:

– Правильные были люди!.. Слыхал я, хлопец, про них… Ну, да и наши ребята геройские –

не хуже коммунаров!

При этих словах лицо его словно помолодело, морщины разгладились, тусклые, старческие

глаза блеснули.

– Мал ты ещё, хлопчик, и не твоего это ума дело…

Не глядя на меня, он медленно пошёл прочь.

С этого дня я часто встречался со старым матросом на камнях у моря. Я читал ему отрывки

из книги о Парижской коммуне. Он внимательно слушал меня, подперев голову рукой и дымя

своей трубочкой, с которой никогда не расставался. Федосеич – так звали старика – был

грамотным, но сам читать не мог: плохо видел, а очки не любил.

Несколько раз довелось мне побывать у старика. Федосеич жил с племянницей, крикливой,

грубой женщиной, торговавшей разным барахлом на базаре. В окно его крохотной,

покосившейся хибарки заглядывали пышные белые и тёмно-красные мальвы выше

человеческого роста.

Жилось ему, видно, несладко. Племянница, которую я однажды застал дома, не стесняясь

моим присутствием, бранила старика, называла «дармоедом», – он мало приносил домой денег.

Быстро грести Федосеичу было трудно, и гуляющая публика предпочитала ему молодых,

сильных лодочников. Старик отмалчивался, слушал брань насупившись, отчаянно дымил

трубкой и вздохнул спокойно только тогда, когда его племянница ушла куда-то, хлопнув дверью.

Над убогой постелью старика в рамочке, оклеенной ракушками, висела бледная, выцветшая

фотография молодого матроса в бескозырке. Он был снят на фоне фантастического пейзажа с

пальмами, похожими на растрёпанные веники, и огромной круглой луной над дымящейся горой.

Лицо у матроса было напряжённое, глаза испуганные, словно он смотрел на что-то страшное, но

мне он понравился – сразу видно: добрый, хороший парень.

– Васька мой… Сын! – сказал с гордостью старик, заметив, что я разглядываю фотографию.

– Ох, и лихой парень!.. А к старику отцу жалостливый, уважительный…

Он замолчал, и я, оглянувшись на него, увидел: лицо старика как-то по-детски сморщилось,

плечи опустились.

– Приведёт ли бог свидеться с ним… – глухо проговорил старик. – Бродит мой Василий по

чужой земле, не знает, может, бедолага, где и голову приклонить. Тоскует, поди, по родной

сторонушке, по старому своему батьке… «Дождёмся и мы праздника», – скажет, бывало, ну и

мне на душе светлее становилось… Вот и дождались!

Старик махнул рукой, ещё ниже опустил голову. Сердце у меня сжалось. Ещё раньше

Федосеич рассказал мне, что его сын Василий служил на «Потёмкине» и после восстания остался

в Румынии. О его дальнейшей судьбе старик не имел никаких вестей.

Сильно тосковал Федосеич о сыне и, забывая порой, что я мальчишка, разговаривал со

мной, как со взрослым.

Я так и вижу старика перед собою. Вот стоит он ссутулясь, в прорванной на локтях

тельняшке, окутанный сизыми клубами удушливого махорочного дыма, и, тыкая в пространство

трубкой, говорит:

– Да разве это жизнь? Разве это жизнь человеческая? Восемь лет – восемь лет! – тянет

матрос каторжную лямку и просвета не видит. И смотрит на него какой-нибудь этакий

чистоплюй со стёклышком в глазу, всё равно как на собаку!.. Видал, надпись на Приморском

бульваре висит: «Воспрещается водить собак и ходить матросам». Прочитаешь этакое – и кровь

закипает…

Многое было мне непонятно в словах старого моряка, но многое напоминало то, что я уже

слышал от дяди Фёдора. Из разговоров с Федосеичем я твёрдо усвоил одно: человек должен

бороться за лучшую, справедливую долю, и, что самое важное, бороться не только ради себя, но

и ради других, чтобы всему трудовому народу было хорошо.

Пожалуй, если бы в то время я сам или ещё кто-нибудь сказал старику, что беседы с ним

пробудили во мне эти мысли, он непременно удивился бы и даже, вероятно, испугался…

Было ещё одно, что влекло меня к старику: его рассказы о том, как в дни своей молодости

он служил в парусном флоте, его беспорядочные, но всегда очень интересные воспоминания о

заморских скитаниях, о дальних странах.

И – странное дело! – он не скупился отпускать проклятия по адресу тяжёлой морской

службы, но лицо его преображалось, когда он рассказывал о трудных плаваниях, о пережитых

штормах и ураганах, из встреч с которыми корабль, на котором он плавал, выходил победителем

благодаря смелости и ловкости команды.

Впоследствии мне не раз приходилось встречаться с этим казавшимся вначале странным

противоречием: человек и клянёт свой тяжёлый, подневольный труд, и говорит о нём с

гордостью. Потом я понял, что даже те невыносимые условия, в которых в старое время

приходилось трудиться рабочему человеку, не могли убить в нём высокую и прекрасную

гордость своим мастерством, своим умением.

Тускло светит керосиновая коптилка в маленькой бедной каморке старика лодочника. Мне

давно пора домой, я знаю – крепко влетит за позднее возвращение. Но у меня нет сил встать со

скамейки и уйти. Я не спускаю глаз с морщинистого лица старика, который только что закончил

свой рассказ и теперь старательно раскуривает трубку. Он молчит, задумавшись о чём-то –

должно быть, о своей молодости. Молчу и я. В раскрытую дверь чуть слышно доносится сонное

бормотание моря.

– Вот какие дела бывают! – вздыхает старик.

Он проводит ладонью по глазам – похоже, табачный дым попал в них – и строго говорит:

– Чего смотришь? Домой тебе пора, небось, нагорит от матери, что шляешься незнамо где…

8

Сентябрь и октябрь, – чудесное время в Крыму!

Солнце не жжёт так беспощадно, как в летние месяцы, оно льёт на утомлённую зноем землю

мягкое, благодатное тепло. Ещё далеко до осенних штормов, но море уже не нежит

расслабляющей лаской – в нём чувствуется бодрящая свежесть, острый холодок.

Холмы, покрытые виноградниками, с каждым днём становятся всё краснее, они отливают

тёмной бронзой, и стройные кипарисы кажутся почти чёрными на их фоне. В садах зацветают

поздние розы…

В этом году в Крыму было мало праздной, нарядной публики, обычно слетающейся сюда