Kreativität und Innovation (E-Book)

- -

- 100%

- +

2.3 Potenziale utopischen Denkens

Die kreative und konstruktive Umsetzung einer Utopie bedingt – wie am Beispiel der Operation Libero gesehen werden kann – ein entsprechendes Verständnis dieses Begriffs. Negative Konnotationen, die mit diesem Begriff verbunden sind, beruhen auf dem Verständnis, dass es sich bei etwas Utopischem um etwas Realitätsfernes handelt. Utopien wohnt aber die Chance auf positive Veränderungen inne. Sie zeigen auf, in welche Richtung der Status quo überwunden und weiterentwickelt werden kann. Um nicht zu einem reinen Sehnsuchtsort zu geraten, sollten wirksame Utopien deshalb in der Gesellschaft entwickelt, diskutiert und umgesetzt und nicht top-down verordnet werden.

Es stellt sich dabei die Frage, wie utopisches Denken für Gestaltungsprozesse und Alternativideen genutzt werden kann. Die menschliche Erfahrung und Kreativität stellen dafür das Fundament dar, auf das aufgebaut werden kann. Eine weitere Voraussetzung ist ein positives Verständnis des Begriffs «Utopie». So besteht die Möglichkeit, dass utopische Denkmodelle die Kraft entwickeln, Menschen zu vereinen, Perspektiven zu generieren und Hoffnung zu vermitteln, um die Gesellschaft neu zu strukturieren und kreative Lösungen für aktuelle Missstände zu finden (vgl. Maahs 2019, S. 335f.).

Der anschließende Rück- und Ausblick großer industrieller Revolutionen zeigt auf, dass Utopien im positiven Sinne eng mit dem technischen Fortschritt verbunden sind und dafür auch künftig eine treibende Rolle spielen werden.

3 Die industriellen Revolutionen

In diesem Kapitel wird in einem Überblick dargelegt, wie Gesellschaft und Wirtschaft es im Verlauf der Geschichte verstanden haben, große Revolutionen anzustoßen, und in welche Richtung die Entwicklung weitergehen könnte. Mokyr (1998) nennt sieben Faktoren als Ursachen der industriellen Revolution: Geografie, technologische Kreativität, soziale Institutionen, Politik, Nachfrage versus Angebot, internationaler Handel und Wissenschaftskultur.

3.1 Industrie 1.0 bis 4.0

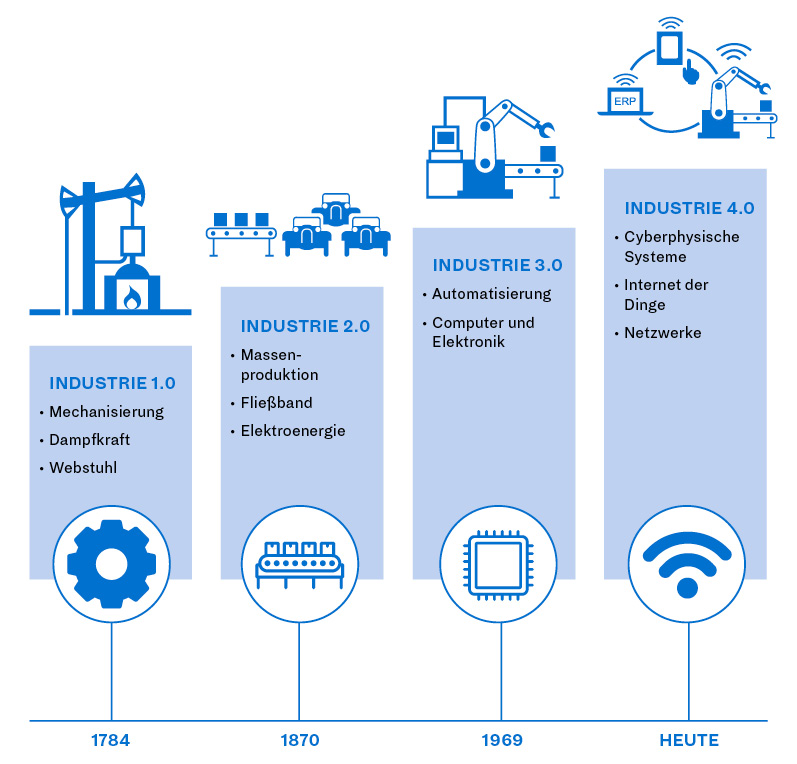

Abbildung 3: Die vier industriellen Revolutionen (Quelle: Döring & Wimmer 2020)

Als Startpunkt für die erste industrielle Revolution kann die Inbetriebnahme des ersten mechanischen Webstuhls 1784 bezeichnet werden. Wesentlich für diese Entwicklung war die zentral verfügbare mechanische Wasserkraft, welche die manuelle Arbeit ersetzte. 1870 begann die erste Fließbandproduktion und damit die zweite industrielle Revolution. Ausschlaggebend für diese Entwicklung waren dezentral installierte Elektromotoren und Stromnetze. Der Beginn der dritten industriellen Revolution war die 1969 entwickelte erste speicherprogrammierbare Steuerung (SPS). Damit wurden Produktionsprozesse automatisiert. Nach den großen Rechenmaschinen waren nun der Personal Computer und später das Laptop in Büro und Haushalt unentbehrlich. Ihre kontinuierliche Weiterentwicklung war die Voraussetzung für den Entwicklungsprozess der Digitalisierung. 2007 kam das erste Smartphone mit Touchscreen auf den Markt – die vierte industrielle Revolution (Industrie 4.0) war angebrochen. Der Begriff «Industrie 4.0» wurde gemeinsam von Politik und Wirtschaft geprägt und 2011 anlässlich der Hannover-Messe kommuniziert. Die dezentrale Datenverarbeitung in Kombination mit leistungsfähigen Datennetzwerken waren die Treiber. Als Begrenzung stellen sich allerdings der Zugang, die Übermittlungskapazitäten und die Speicherkapazitäten der großen Datenmengen heraus (vgl. Döring & Wimmer 2020).

3.2 Industrie 5.0/6.0

Aus dem Muster von Innovation und technischem Fortschritt lässt sich eine Prognose für die Industrie 5.0 und gar 6.0 ableiten. Der Beginn der fünften industriellen Revolution wurde möglicherweise 2016 von AlphaGo eingeleitet. AlphaGo ist ein selbstlernender Algorithmus mit zentraler künstlicher Intelligenz (KI). Ihm gelang es, den Weltmeister des Brettspiels Go 4:1 zu schlagen. Der 2017 erschienenen, verbesserten Version AlphaGoZero gelang es, AlphaGo 100:1 zu schlagen. Treibend ist also ein zentral eingesetzter Algorithmus mit KI. Limitierend wirken sich aktuell lediglich die begrenzten Programmierkapazitäten für KI-Algorithmen sowie künstliche neuronale Netze (KNN) aus. Gemäß dem genannten Muster könnte der kommerzialisierte Einsatz von dezentraler künstlicher Intelligenz für digitale Produkte und Dienstleistungen mithilfe von Datenvernetzung eine mögliche treibende Kraft für die sechste industrielle Revolution sein (vgl. FHNW o.J.).

3.3 Kreativität als Inspiration der fünften industriellen Revolution

Die ETH Zürich hat am Weltwirtschaftsforum 2020 in Davos in einer interaktiven Ausstellung veranschaulicht, wie wichtig Kreativität für wissenschaftliche Erkenntnisse und technologische Innovationen ist. Die Ausstellung widmete sich den Schnittstellen zwischen Kunst und Wissenschaft, die beide von menschlicher Kreativität angetrieben werden. Dabei wurde aufgezeigt, wie Mensch und Maschine künftig interagieren könnten. Dazu drei Beispiele.

Wir alle wissen, wie sich Wellen in Form von konzentrischen Kreisen ausbreiten, nachdem ein Stein ins Wasser geworfen wurde. Die Wellen eines zweiten Steines, der kurz nach dem ersten ins Wasser geworfen wird, erzeugt ebenfalls Wellen, die das erste Muster überlagern. Wellen sind auch zentrale Elemente der Quantenmechanik. Forschende, die sich damit befassen, können Wellen so manipulieren, dass eine bestimmte Interferenz (Überlagerung) und dadurch ein bestimmtes Resultat entsteht. Im «Teich der Möglichkeiten» konnten Besucherinnen und Besucher der interaktiven Ausstellung erfahren, wie Quanteninterferenz und Qubits wirken (vgl. Lucien 2020). Ein Qubit (Quantenbit) bezeichnet ein System, das sich durch die Überlagerung von zwei Zuständen auszeichnet. Werden mehrere Qubits zu Gruppen verschränkt, entstehen sehr leistungsfähige Systeme zur Informationsverarbeitung (vgl. Vogel 2017, S. 19).

Abbildung 4: Pond of Possibilities, Wellenspiel mit Füßen und Quantenphysik (Quelle: RETHINKING Creativity, Kuratorin Simone Bucher van Ligten, Foto ETH / Andreas Eggenberger)

Der sogenannte Puppet Master liefert eine Grundlage für die fünfte industrielle Revolution, indem er aufzeigt, wie Roboter und Menschen, die bei ihren alltäglichen Aufgaben Unterstützung benötigen, kreativ und produktiv interagieren können. Der Puppet Master nutzt numerische Simulationsmodelle, damit er zum Beispiel Kugeln in Bechern platzieren und Marionetten bewegen kann. Dabei ist er in der Lage zu lernen, ähnlich wie Kinder in solchen Spielen ihre motorischen Fähigkeiten und Problemlösungskompetenzen trainieren. Der Roboter Puppet Master ebnet auf diese Weise den Weg für zukünftige Robotergenerationen, die mit ihrer Geschicklichkeit Menschen zur Seite stehen werden.

Mit dem PuppetPhone verschwimmen die Grenzen zwischen physischem Gerät und Virtualität. Mittels einer innovativem Interaktionsmetapher reagiert eine virtuelle Marionette in Echtzeit auf die Bewegungen eines Smartphones. Sie kann zum Beispiel einen virtuellen Schneemann bauen, der seinerseits zum Leben erweckt wird und als Teil einer imaginären Geschichte fungiert (vgl. Lucien 2020).

Abbildung 5: Schneemann bauen mit Puppet Phone (Quelle: RETHINKING Creativity, Kuratorin Simone Bucher van Ligten, Foto: ETH Zürich / Game Technology Center)

3.4 Kritik am Revolutionsmodell

An der in Kapitel 3.1 und 3.2 geschilderten Vier- beziehungsweise Fünfteilung der Vergangenheit wird auch Kritik geäußert. In ihrem Aufsatz zeigen Hessler und Thorade (2019) anhand verschiedener Punkte auf, dass die Einteilung des technologischen Fortschritts in vier beziehungsweise fünf industrielle Revolutionen eine gängige Vereinfachung darstellt.

Erstens suggeriert das Modell der industriellen Revolutionen einen stufenweisen linearen Fortschritt hin zum Besseren. Die alte Stufe wird von der neuen Stufe abgelöst. Es existieren keine Brüche, Diskontinuitäten, Pluritemporalitäten (Existenz unterschiedlicher Zeitwahrnehmungen und -deutungen). Die historische Forschung hingegen hat ein derartiges Fortschrittsdenken längst dekonstruiert.

Die Idee der Ablösung der vorhergehenden Stufe durch die nachfolgende entspricht nicht der Geschichte der Industrialisierung, in der ein altes Produktionssystem nicht schnell und vollständig durch ein neues ersetzt wird. Die numerische Zählung ist ein geschickter Schachzug, um den Stellenwert der Industrie neu zu betonen und in aktualisierter, digitalisierter Form neu aufleben zu lassen.

Zweitens haben die vier Revolutionen, wie sie in besagtem Modell identifiziert werden, ihren Ursprung in Europa und den USA. Damit wird die Geschichte der industriellen Revolution aus globaler Perspektive außen vorgelassen.

Drittens wird die historische Entwicklung nach diesem Modell jeweils von Technologien ausgelöst: der mechanische Webstuhl, das Fließband, der Roboter, die Digitalisierung. Damit werden komplexe Transformationsprozesse auf technische Erfindungen reduziert, während gesellschaftliche, politische, kulturelle und ökonomische Faktoren unbeachtet bleiben. Mit der Bezeichnung «Revolution» werden Brüche angedeutet, die von der Geschichtswissenschaft mehrfach reflektiert und kritisiert wurden (vgl. ebd., S. 156f.).

Aus den genannten Gründen bevorzugt die aktuelle Forschung Phasenmodelle, die sich bei der Einteilung der Vergangenheit als flexibler herausstellen, indem sie beispielsweise Überlappungen zulassen. Die Einteilung in die bisherigen vier industriellen Revolutionen erzeugt zu stark vereinfachende, technikdeterministische Bilder der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Hessler und Thorade plädieren deshalb für die Schärfung von Fragestellungen, neue Perspektiven auf aktuelle Problemlagen und eine sorgfältige historische Einordnung (vgl. ebd., S. 166–170). Jenseits der ökonomischen und technischen Erneuerungen gibt es demnach viele weitere Neuerungen. So sind etwa soziale Innovationen wie Genossenschaften, Sharing Economy, Mehrgenerationenwohnformen oder Open-Source-Bewegungen in ihrer Bedeutung für die Gesellschaft beträchtlich.

4 Kreativitätsmodelle für innovative Prozesse im Unternehmen

Lernende in der beruflichen Bildung sind in Unternehmen eingebunden, die sich kompetitiv in einem spezifischen Markt und einem bestimmten wirtschaftlichen Umfeld bewegen. Dadurch, dass Lernende der dualen Bildung schon früh in wirtschaftliche Prozesse eingebunden sind, erleben sie täglich, wie sich Unternehmen dynamisch am Markt verhalten, sich entwickeln, verändern oder neu ausrichten. Mit dieser unternehmerischen Erfahrung ausgestattet, unterscheiden sich Lernende der beruflichen Bildung grundlegend von Gymnasiastinnen und Gymnasiasten, die in der Regel erst über ein Studium den Eintritt in die Arbeitswelt finden.

Auch wenn dies nicht immer explizit ausformuliert oder registriert wird, liegen selbst den kleinsten Innovationen in den Unternehmen kreative Prozesse zugrunde. Es braucht also Kreativität, um sich schnell und gezielt an neue Gegebenheiten anzupassen.

Kreativität ist ein facettenreicher Begriff und mit unterschiedlichen Inhalten belegt. Wirft man einen Blick auf die betriebswirtschaftlichen Aus- und Weiterbildungen auf Tertiärstufe A, sind die Begriffe «Entrepreneurship», «Kreativität» und «Innovation» fester Bestandteil von Lehrgängen. In der beruflichen Bildung (Grund- und Weiterbildung) ist die Förderung von Entrepreneurship, Kreativität und Innovation hingegen nicht primär. Vielmehr steht hier die berufliche wie gesellschaftliche Handlungskompetenz im Vordergrund. Dies im Hinblick auf die Berufsbildung 2030 zu ändern, ist derzeit das Ziel vieler Bildungsverantwortlichen (Barabasch et al. 2020; Müller et al. 2021; Sauli et al. 2021). In einer 2018 publizierten Studie des SBFI zu den «Transversalen Kompetenzen» (Scharnhorst & Kaiser 2018) werden verschiedene Schlüsselkompetenzen für das 21. Jahrhundert genannt, die unter anderem auch die Förderung von Kreativität und Innovation betreffen, welche sich die Schweizer Wirtschaft schon seit geraumer Zeit auf die Fahne geschrieben hat. Die Schweiz belegt 2020 gemäß Untersuchungen von «Switzerland Global Enterprise» den dritten Platz im internationalen Vergleich (www.s-ge.com). Dies mit dem Ziel, den Werkplatz Schweiz in der internationalen Arbeitswelt 4.0 noch wettbewerbsfähiger zu machen und die digitale Transformation ökonomisch erfolgreich zu meistern.

Es geht also, um es verkürzt zu sagen, um die Zukunftsfähigkeit des Werkplatzes Schweiz. Diese Zukunftsfähigkeit lässt sich nur durch kontinuierliche Erneuerungsprozesse in den großen wie kleinen Unternehmen gewährleisten. Dieser Prozess hat sich durch die Corona-Krise zusätzlich beschleunigt. Es ist also höchste Zeit, dass sich die berufliche Bildung dem wirtschaftlichen Transformationsprozess innovativ und kreativ anpasst. Es gilt, die Berufslernenden aus der aktuellen, häufig zweckmäßig verstandenen Handlungskompetenz (ich lerne gleichsam nur das, was ich unmittelbar für die Ausübung meines Berufes brauche) herauszuführen und kreativeres Denken und innovativeres Handeln zu fördern. Diese (neue) Ausrichtung wird Folgen für die didaktisch-(wirtschafts-)pädagogischen Konzepte der beruflichen Bildung haben.

Doch was verstehen die Unternehmen unter Kreativität und wie lässt sich dieser Begriff erklären? Um diese Frage beantworten zu können, lohnt es sich, einen kurzen Blick in die Kreativitätsforschung zu werfen.

4.1 Kreativitätsforschung

Die Kreativitätsforschung ist heute eine eigene Wissenschaftsdisziplin (Vollmer 2020, S. 5). Ihr liegen eine lange Tradition und verschiedene Ursprünge zugrunde. Anfänglich haben sich vornehmlich die Philosophie und später auch die bildenden Künste mit Kreativität beschäftigt, wobei hier die künstlerische Kreativität von Einzelpersonen im Vordergrund stand. Die Psychologie setzt sich seit dem frühen 20. Jahrhundert mit Kreativität auseinander. Bis heute ist Kreativität als menschliche Eigenschaft ein wichtiges Forschungsfeld der Psychologie. Dabei wird vor allem das Denken und Verhalten kreativer Persönlichkeiten untersucht.

Spätestens seit der Abkehr vom Taylorismus und dem Scientific Management Mitte der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts hat sich auch die Wirtschaftswelt der Frage nach Kreativität und Innovation gewidmet, mit dem Ziel, die wirtschaftliche Produktivität zu erhöhen (Rauner 2019, S. 19ff.). Zu Beginn des 21. Jahrhunderts erweiterte sich das Interesse der Kreativitätsforschung um die Teamarbeit. Das Ziel war es zu zeigen, wie sich in ressourcenorientierten Kooperationen die kreativen Potenziale einer Gruppe nutzen lassen (Vollmer 2020, S. 7).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Begriff «Kreativität» heute in folgenden Bereichen angewendet wird:

ästhetisches-künstlerisches Gestalten (bildende Kunst, Massenkultur in der Produktgestaltung),

Kreativität als Persönlichkeitsmerkmal (kreatives Denken und Verhalten),

Kreativität und Unternehmenskultur (Kreativitätsprozesse),

Kreativität und Innovationsmanagements (Entrepreneurship),

Kreativkompetenz in der Bildung (Problemlösungsstrategien, Umgang mit offenen Systemen, mehrere Lösungen gleichzeitig, Widersprüchlichkeiten etc.).

4.2 Kreativitätsmodelle für die Arbeitswelt

Während der Corona-Krise 2020/21 wurden die Restaurants in der Schweiz für längere Zeit geschlossen. Viele reagierten darauf, indem sie auf Take-away umstellten – und dies zum Teil im großen Stil. Sie bauten hierfür eine neue Logistik auf und veränderten Geschäftsprozesse; der Erfolg blieb vielerorts nicht aus. Warum?

Das Bedürfnis, sich von einem Restaurant das Essen zubereiten zu lassen, blieb während der Corona-Krise bestehen. Einzig der Ort, an dem das Essen eingenommen wurde, veränderte sich. Statt in den Räumlichkeiten der Restaurants wurden die Gäste mit einer Mahlzeit zum Mitnehmen versorgt. Manche Restaurants waren damit so erfolgreich, dass sie in Erwägung zogen, dieses Angebot auch nach der Wiedereröffnung beizubehalten. Damit erhoffen sie sich, dass ihnen dieser (neue) Markt erhalten bleibt.

Restaurants in der Corona-Krise

Es ist evident, dass junge Menschen in der Ausbildung das unternehmerische Handeln am Markt von ihren Vorgesetzten direkt miterleben können. So verstehen sie, dass nur die schnelle und professionelle Reaktion auf die neue Marktsituation dazu beigetragen hat, wirtschaftlich zu überleben und Arbeitsplätze zu erhalten (oder gar neue zu schaffen).

Ein weiteres Beispiel, wie sich Unternehmen durch die Corona-Krise plötzlich stark verändern mussten, zeigt der Onlinehandel, der seit März 2020 einen regelrechten Boom in der Schweiz erlebte und der von Expertinnen und Experten stark unterschätzt wurde (Zumstein & Oswald, o.S. Management Summary).

Boomender Onlinehandel in der Schweiz

«Bei der Hälfte der Onlineshops sind die Bestellungen der Sortimente im Vorjahresvergleich über 20 Prozent gewachsen. Und der E-Commerce-Aufschwung geht weiter: 82 Prozent der befragten Onlinehändler erwarten in Zukunft ein nachhaltiges Wachstum (…). In der Corona-Krise profitierten besonders jene Unternehmen, welche im Einkauf und im digitalen Vertrieb breit aufgestellt waren. Mit einem eigenen Onlineshop und mit dem Verkauf über digitale Marktplätze, E-Mail, WhatsApp oder über eine App konnten Omnichannel-Händler den stationären Umsatzrückgang kompensieren.» (Ebd.)

Eine große Herausforderung war die Distribution der Ware. Hier waren viele kreative und schnell umsetzbare Ideen gefragt, um die gestiegene Nachfrage erfolgreich zu bewirtschaften. Diejenigen Firmen, die schon vor der Krise in den E-Commerce-Bereich investiert hatten, waren jetzt im Vorteil, da sie die Abwicklung der entsprechenden Prozesse bereits entwickelt und erprobt hatten.

Was wir an diesen Beispielen sehen, ist die Anwendung von kreativen Ideen und innovativen Lösungen in einem sich schlagartig verändernden Marktumfeld. Um hierfür gewappnet zu sein, helfen Kreativitätsmodelle weiter. Mit den Take-aways hat die Corona-Krise den Restaurantbetreibenden ein weiteres Marktsegment eröffnet, woran vor der Krise kaum jemand gedacht hätte – ganz nach dem Motto: Not macht erfinderisch!

Im Folgenden werden Kreativitätsmodelle aus der Wirtschaftswissenschaft vorgestellt, die von Unternehmen für die Strukturierung von Kreativitäts- und Innovationsprozessen eingesetzt werden. Es gilt, mithilfe von Kreativitätsmodellen Produkte, Prozesse, Services und Businessmodelle kontinuierlich und grundsätzlich zu durchleuchten und gegebenenfalls mithilfe von neuen Ideen zu verändern beziehungsweise anzupassen (Kerguenne, Schaefer & Taherivand 2017, S. 6).

Modelle sind vereinfachte Abbilder der Wirklichkeit. Dadurch können komplexe Vorgänge leichter erfasst und verstanden werden. In der Praxis dienen sie als Handwerkszeug. Sie helfen,

das Entwickeln von Ideen zu systematisieren und gezielt in den Innovationsprozess zu implementieren,

Kreativität als festen Bestandteil in die unternehmerischen Prozesse zu integrieren,

Kreativität leicht verständlich und kommunizierbar zu machen,

Kreativitätsblockaden zu beheben.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.