- -

- 100%

- +

Sobra decir que las confesiones no estaban a salvo de la crítica. Los parientes de las víctimas de asesinato podían participar en los juicios como civiles, o por medio de la prensa, para defender la reputación de las víctimas. Los lectores de periódicos y de novela negra estaban al tanto de la ineptitud, la corrupción y la impunidad de los cuerpos de seguridad. Sabían ya que las confesiones podían obtenerse mediante coerción. Con todo, la mayoría de la gente creía que la verdad quedaba en algún lugar de las páginas policiales (también llamadas policiacas o policíacas). La historia mexicana de la indagación detectivesca, por lo tanto, cuestiona la premisa de que el Estado era una garantía, la entidad confiable dentro del proceso judicial, y de que, una vez que las pruebas se habían establecido, se podía contar con una sentencia de culpabilidad. En México, múltiples actores, entre ellos periodistas, abogados, miembros del jurado, testigos, sospechosos y víctimas, discutían acerca de lo que constituía la verdad. El Estado tenía un papel en el proceso, pero no lo controlaba. Incluso a los escritores se les dificultaba restablecer una percepción de orden por medio de la literatura. En suma, la indagación detectivesca era un proceso complejo, pero no tanto como para que la gente perdiera la esperanza de alcanzar algún día la verdad. Puede que sus debates no siempre hayan conducido a una sentencia judicial, pero alcanzaron cierto grado de validación en el tribunal de la opinión pública.7

El crimen era un tema clave en la esfera pública. Gente de todos los ámbitos lo narraba, lo explicaba, lo fotografiaba y lo debatía. Analizar estas discusiones nos permite mostrar cómo el crimen producía representaciones de la realidad que, a su vez, le daban forma.8 Detectives, sospechosos, víctimas, testigos, jueces, periodistas y lectores convergían para discutir historias de crímenes. Las pruebas que reunían eran variopintas y confusas, libres de las ataduras que podían imponer los criterios legales o incluso las normas morales. El crimen ofrecía hechos objetivos, independientes del conocimiento científico o legal sancionado por el Estado. Las narraciones de casos famosos y las imágenes de asesinatos y cadáveres eran tan reales como podía serlo cualquier hecho acerca de la vida social. Los juicios por jurado, las noticias policiales y la novela negra le daban a los ciudadanos una plataforma para diseminar sus propias explicaciones y convertirse en autores de historias y narraciones —a algunos sospechosos se les permitía incluso dar discursos y entrevistas—. En estos relatos, el asesinato era un acto lleno de significado, algo que debía explicarse e interpretarse con el uso de la razón y la emoción, e incluso juzgarse desde una perspectiva estética.

Estas narraciones y debates crearon lo que denomino “alfabetismo criminal”, es decir, una serie de conocimientos básicos acerca del mundo del crimen y la ley penal. El alfabetismo criminal incluía información ecléctica acerca de las instituciones, los casos famosos, las prácticas cotidianas y los lugares peligrosos que le ayudaba a la gente a sortear los complejos problemas prácticos de la vida urbana moderna. La incertidumbre que rodeaba a la justicia y la policía volvió aún más necesario ese conocimiento. El dato básico del alfabetismo criminal en México era que la verdad nunca era definitiva, siempre era una versión debatible. La realidad, en otras palabras, no era la información en bruto que uno recolectaba caminando en las calles de la ciudad o asomándose a la escena del crimen: era la organización de esa información en patrones predecibles que hacían del delito el objeto de un diálogo productivo y prometían el restablecimiento de la seguridad después de una transgresión.9

La reputación de México, tanto dentro como fuera del país, ha estado durante mucho tiempo enturbiada por la violencia y la impunidad. A ojos de los visitantes, durante los años de inestabilidad que siguieron a la Independencia, el país estaba prácticamente en manos de los bandoleros que asaltaban los caminos. En el porfiriato, las prisiones y las calles de la ciudad parecían infestadas de degenerados borrachos y marihuanos que blandían sus cuchillos. La Revolución de 1910 trajo consigo una explosión de violencia y desorden de una escala tan amplia, que las imágenes de las ejecuciones y los cadáveres en México se imprimían en postales. Para mediados del siglo XX, México era un lugar más tranquilo, un refugio tolerante para los viajeros en busca de entretenimiento ilícito, ya fuera psicoactivo, erótico o de cualquier otro tipo. William S. Burroughs elogiaba la Ciudad de México en 1949 por “la atmósfera general de libertad” que la violencia y la ilegalidad ofrecían. (Atmósfera que sin duda le ayudó a eludir el castigo por el disparo accidental a su propia esposa.)10

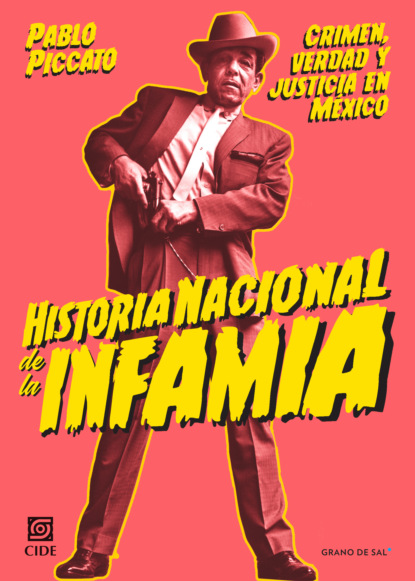

Este libro entiende la infamia, para usar las palabras de Jorge Luis Borges, como una “superficie de imágenes”.11 Sin embargo, detrás de las historias apócrifas o distorsionadas que componen su Historia universal de la infamia de 1935, hay un argumento sutil acerca de la necesidad de revisitar las conexiones entre ficción y realidad, y las reputaciones y los hechos. Borges escribe sobre personajes despreciables a lo largo de la historia mundial cuyo logro en común es la propia infamia. Tom Castro, por ejemplo, es el impostor que, después de salir de prisión, da conferencias en las que o bien se defiende, o bien confiesa su culpabilidad, dependiendo de las preferencias del público. A esos criminales debe agradecérseles, sugiere Borges, porque hicieron posible “la negra y necesaria ocasión de una empresa inmortal”; es decir, contar su historia, como el compadrito de Buenos Aires que mata a su adversario y “consagra su vejez a la narración de ese duelo tan limpio”.12

La infamia de México ha sido un producto nacional de consumo universal. Según Carlos Monsiváis, las noticias policiales, el género periodístico más popular del siglo XX en nuestro país, reproducían la violencia en gran escala, poniendo énfasis en los aspectos más feroces de la cultura nacional y reforzando imágenes de los mexicanos como gente inclinada a cometer actos violentos por razones triviales. Desde fines del siglo XIX, los ya inmortales grabados de calaveras de José Guadalupe Posada aportan una iconografía para respaldar la idea. El reportero Pepe Nava lo expresó de la manera más simple en 1936 en una columna en Excélsior: “Para el mexicano, la muerte es una tarugada sin importancia. Aquí lo mismo les da matar que morir.” Esas imágenes también eran adoptadas por los intelectuales en busca de una definición de la identidad nacional, “lo mexicano”, hacia mediados del siglo. Autores como Octavio Paz y Samuel Ramos consideraron la violencia y la muerte como la particularidad y a la vez el lastre de la nación. Las historias policiales representaban un aspecto de la cultura popular mexicana que, desde su punto de vista, la nación tenía que transcender para poder volverse verdaderamente moderna, como Estados Unidos.13

La infamia se refiere tanto a la reputación como a la moralidad. El doble significado de la palabra —vileza o maldad, pero también descrédito o deshonra— es central para el proyecto de este libro: entender la intersección de las prácticas y las percepciones que, a ojos de la población, definieron determinadas acciones como criminales y el castigo como algo justo. Por consiguiente, esto es una historia, porque su premisa es que nociones como la verdad, la justicia e incluso la realidad cambian con el tiempo; son producto de debates en los que participan múltiples actores sociales. Ésta es específicamente una historia nacional porque, en contraste con el proyecto de Borges, se enfoca en la infamia del crimen en México y, al hacerlo, trata de explicar la infamia de México, la reputación del país entero. Pero desde esta perspectiva histórica, el libro critica la normalización del crimen implícita en esa reputación. A diferencia de la mayor parte de las historias nacionales, por lo tanto, no puede ofrecer una descripción de “los mexicanos” o adoptar la estructura de una narración unificada. Este libro es en cambio una serie de historias que incluyen un reparto diverso de actores y se refieren tanto a la ficción como a la realidad, igual que el libro de Borges. Ahora bien, por supuesto que éste no es un libro de narrativa, sino un estudio acerca del papel de la literatura en la creación de una experiencia de la realidad como parte del alfabetismo criminal, ese saber admonitorio que las personas utilizaban para sortear la vida cotidiana. Si bien la experiencia y las historias son siempre locales, la escala nacional es necesaria para abordar los vínculos más amplios entre las prácticas sociales, las instituciones, la prensa y la literatura. La mayor parte de las pruebas que figuran en los próximos capítulos, por lo tanto, provienen de la Ciudad de México, pues era el escenario de los casos criminales famosos: ahí estaban los periódicos que los cubrían y los legisladores y los responsables de hacer políticas públicas que trataban de lidiar con sus consecuencias. Las historias de asesinatos en la capital desempeñaron un papel central en la estructuración del alfabetismo criminal en todo el país, sin eliminar las diferencias regionales.

Los historiadores han utilizado casos famosos como referencias narrativas para hurgar en la microhistoria de distintos momentos y lugares. No hay nada mejor que un buen caso criminal para ejemplificar una circunstancia histórica, presentar el contexto y reproducir una diversidad de voces, manteniendo al mismo tiempo una trama de suspenso que debe resolverse, no forzosamente mediante la indagación detectivesca, sino revelando el significado histórico, más amplio, de la anécdota. Los siguientes capítulos, sin embargo, se abstienen de esa estructura narrativa. No utilizan los casos como vehículos metafóricos para decir algo de una relevancia más general. En lugar de eso, el libro muestra cómo cada caso, con sus características únicas, le dio forma al alfabetismo criminal. Los casos, por lo tanto, no son ejemplos, sino el objeto mismo del conocimiento que estoy tratando de reconstruir. En otras palabras, no seré el detective, sino que simplemente observaré cómo otros hicieron de detectives con los materiales que la vida les ofreció.14

Las páginas siguientes exploran varios escenarios en los que el público debatió acerca de las difíciles conexiones entre el crimen, la verdad y la justicia. Los capítulos están organizados en tres secciones que siguen cierto orden cronológico. La primera parte del libro, “Espacios”, se refiere a los recintos en los cuales se discutían el crimen y la justicia. Los juicios por jurado, en el capítulo 1, fueron el ámbito donde una multiplicidad de actores debatieron sobre los delitos y sobre los criminales. Los juicios en los que los ciudadanos comunes, más que un juez, decidían los hechos del caso eran una novedad en la historia legal del país. En la Ciudad de México, estos procedimientos le dieron un papel prominente a los sospechosos y también crearon un escenario en el que otras voces proponían interpretaciones alternas de los sucesos y las motivaciones. Los fiscales y los abogados defensores daban largos discursos, atacando o alabando el carácter de las víctimas, los testigos y los sospechosos. Al participar en cualquiera de esas modalidades, los ciudadanos estaban expuestos a la mirada del público de maneras poco halagadoras, pero a la vez esto les permitía a algunos de ellos cuestionar los roles de género y de clase. Los propios miembros del jurado estaban involucrados, mientras que los jueces solían permitir que todos se expresaran sin tapujos y no siempre eran capaces de prevenir el desorden. Muchísima gente asistía a los juicios por jurado y externaba sus opiniones a gritos, a menudo perturbando los procesos judiciales. A partir de que se abolieron los jurados en 1929, los procesos penales se volvieron cada vez más opacos, tenían lugar en pequeñas oficinas en los juzgados y en gruesos expedientes. Fue entonces cuando las noticias policiales, o la “nota roja”, el tema del capítulo 2, se impusieron como el ámbito en el que el crimen y la justicia se discutían abiertamente. La transición de los juicios por jurado a la nota roja como el punto focal del crimen en la esfera pública refleja la creciente alienación de los ciudadanos mexicanos respecto del sistema judicial. Los periódicos y las revistas enfocados en el crimen contrastaban su apertura y dinamismo con la oscuridad de los juzgados. Los lectores de publicaciones periódicas creían que debían buscar la verdad, y a veces también el castigo, más allá de las instituciones del Estado. Así como la prensa se consideraba una fuente confiable de datos, también era un vehículo emocional para expresar apoyo a la violencia punitiva. De esta forma, los periódicos se situaban en el centro del debate público sobre el crimen y fomentaban un apoyo generalizado a la violencia extrajudicial en contra de los sospechosos. Los columnistas argumentaban que debido a que la pena de muerte no podía aplicarse y las sentencias de prisión no eran lo suficientemente largas, los criminales conocidos debían castigarse con violencia directa, incluida la tortura, el linchamiento o la muerte a manos de sus guardias: la llamada “ley fuga”.

La segunda parte, “Actores”, se enfoca en los personajes centrales de esas discusiones. Se suponía que los detectives y los policías, tema que se aborda en el capítulo 3, debían establecer la verdad detrás de los crímenes y permitirle a los jueces impartir justicia. Sin embargo, no siempre lo lograban, o lo lograban utilizando métodos que socavaban la confianza de la población en sus versiones, como la tortura, la extorsión y las ejecuciones extrajudiciales. La violencia ilegal era infligida por representantes del gobierno. Se recurría a la ley fuga en unos cuantos casos ejemplares, como si ello fuera la culminación de un debate abierto a todos al cabo del cual se implementaba la “sentencia de la opinión pública”. La muerte era un final adecuado para un juicio paralelo en la esfera pública que, como todos sabían, no era tan propenso a la corrupción como los que tenían lugar dentro del sistema judicial. Así, la violencia extrajudicial era una forma de romper la ley con el fin de lograr la justicia. Pero sucedía a costa de la deshumanización de sus víctimas y su efecto era profundizar la brecha entre verdad y justicia. A pesar de las flagrantes contradicciones entre estas prácticas y las nociones liberales de justicia, la opinión pública otorgaba a la tortura y a la ley fuga una pátina de coherencia y una legitimidad que no estaban disponibles en los canales oficiales. El capítulo 4 se enfoca en los asesinos y en el asesinato como un acto comunicativo —una acción que siempre tiene repercusiones públicas, por lo regular visibles en la prensa—. Los asesinos, en particular cuando tenían la atención de los medios, utilizaban sus crímenes para transmitir un mensaje, una explicación de su comportamiento o simplemente una historia. Sus narraciones a menudo cuestionaban la verdad legal: dada la inefectividad de los procedimientos oficiales para esclarecer los hechos, los testimonios de primera mano se volvieron fundamentales, así provinieran de personajes despreciables, y las confesiones se convirtieron en la prueba dominante de la verdad acerca de un crimen. El capítulo 5 se detiene en un estereotipo muy real, el pistolero, una expresión de la violencia y la impunidad que la mayoría de los mexicanos asociaba con el crimen y la política durante estas décadas. Los pistoleros poblaban la zona gris entre el crimen y la justicia, y prosperaban gracias al apoyo de sus poderosos empleadores, a menudo políticos, particularmente después de los años cuarenta.

La tercera parte del libro, “Ficciones”, sostiene que las narraciones literarias fueron fundamentales para que la gente comprendiera los dilemas de la verdad y la justicia, y que estas narraciones fueron un vehículo central para la formación del alfabetismo criminal. El capítulo 6 habla de los orígenes del género de la novela policial en México y el surgimiento de lectores y escritores, y el capítulo 7 se enfoca en cuatro autores y sus esfuerzos para reconciliar el arte, el crimen y la justicia. La ciencia y el pensamiento legal fueron solamente una parte del conocimiento popular acerca de los criminales, las estaciones de policía, los juzgados, las cárceles y las costumbres del submundo. Este conocimiento nunca se presentó en un formato enciclopédico, aunque se condensó en narraciones literarias que desplegaban imaginación en la trama, pero que eran realistas en los detalles. Las novelas policiales eran producidas y consumidas por todo tipo de gente, que las estimaba de utilidad en su vida diaria. Después de todo, cualquier habitante moderno, ingenioso y letrado de la ciudad tenía que poseer cierto conocimiento acerca de estos temas. Como veremos en el capítulo 6, las historias de detectives y asesinatos fueron un género literario popular que incluyó tanto traducciones como obras originales de autores locales. En las primeras narraciones mexicanas, al igual que en el género estadounidense conocido como hard-boiled, la intuición de los detectives ficticios se consideraba más confiable que las mentiras de los sospechosos evasivos —y sin duda más convincente que los métodos estúpidos o, en el mejor de los casos, turbios, de la policía—. Los autores mexicanos de historias detectivescas y novela negra (más centrada en el crimen que en la averiguación) profundizaban en el papel central de las noticias policiales para alcanzar la verdad y en la apreciación estética del homicidio que los periódicos sólo insinuaban. En Ensayo de un crimen, la extraordinaria novela de 1944 de Rodolfo Usigli que se examina en el capítulo 7, Roberto de la Cruz, el personaje principal, decide cometer un asesinato con fines estéticos. Lo intenta un par de veces y se frustra cuando los periódicos malinterpretan su obra artística o se la atribuyen a alguien más. Desea utilizar el asesinato para alcanzar una verdad estética más elevada, pero necesita que los periódicos lo difundan y validen. La propia novela, como si buscara contrastar la realidad con el deliro de De la Cruz, a menudo invoca el alfabetismo criminal, al hacer alusión a prácticas y casos conocidos entre los lectores informados. Otros contemporáneos intentaron variaciones de esta situación. El capítulo 7 muestra cómo, a medida que maduraba, el género comenzó a dejar de lado la dimensión detectivesca de las tramas a favor de la perspectiva de los criminales que utilizaban formas crueles de justicia directa. Es posible que estas historias hayan canalizado la frustración de los lectores decepcionados por el sistema de justicia oficial; en todo caso, mantenían la noción de que el castigo tenía una conexión directa con la verdad. Al hacerlo, expresaban impulsos intolerantes inherentes a la normalización de la violencia y la impunidad. Con base en este hallazgo, el epílogo trata de conectar algunos de estos temas con el presente.

Otros países ofrecen ejemplos de las maneras en que las historias policiales y los estereotipos han generado debates de gran relevancia política. Abundan las pruebas acerca del papel del crimen como el foco de las relaciones críticas entre la sociedad civil y el Estado. En palabras de Josefina Ludmer, el crimen es un “instrumento crítico”. El criminal, apuntaba Karl Marx, es un productor de normas, conocimientos y relaciones.15 En el caso de México, como veremos, el crimen fue un tema central para el surgimiento de públicos críticos —que no sólo consumían información, sino también se definían a sí mismos activamente mediante la expresión de sus opiniones—. La debilidad de la policía y el sistema judicial mexicanos llevó a la sociedad civil a desempeñar un papel significativo en la prevención del crimen, especialmente si se compara con lo que sucedía en países donde esas instituciones tenían mayor fuerza y legitimidad. En México hasta los casos más pequeños se politizaban: Concepción Dueñas, una ciudadana común y corriente, le informó al presidente Adolfo Ruiz Cortines en 1954 que el asesino de su hija estaba suelto porque “las autoridades no me hacen caso para investigar como se debe”. Quería justicia, mientras que los investigadores se habían quedado satisfechos con la idea de que se había tratado de un suicidio.16 Ese tipo de demanda de justicia insatisfecha es un tema recurrente en este libro, siempre en tensión con la “empresa inmortal” de recordar las historias criminales que parecían definir la identidad nacional mexicana. Como Dueñas, la mayoría de los mexicanos que se mencionan en las siguientes páginas no disfrutaban vivir en un lugar violento y objetaban enérgicamente la impunidad. La aspiración de descubrir la verdad, y conectar la verdad con el castigo, puso al crimen en el centro de la esfera pública.17

No se trató, sin embargo, de una historia de unanimidad. La falta de consideración por el debido proceso y la aceptación general de la violencia fueron los paradójicos resultados de la intervención cívica que la debilidad de la justicia estatal había hecho necesaria. La nota roja y las novelas policiales produjeron narraciones que resultaban más convincentes porque involucraban múltiples voces que cuestionaban al Estado, no porque remedaran su retórica. Las opiniones expresadas en esos debates apelaban a la violencia sin socavar su autoridad racional. Esta versión de la justicia en la esfera pública podía ser brutal, no a pesar sino precisamente a causa de su cacofónica combinación de sentimientos, deducciones, intuiciones y pruebas aleatorias, y al menos se jactaba de tener un fuerte vínculo con la verdad. Empoderaba a algunos individuos a tomar la justicia en sus propias manos y, de ese modo, legitimaba los prejuicios colectivos.

La infamia afectaba a mujeres y hombres pero no por igual. Desde los sospechosos y las víctimas en los juicios por jurado hasta los escritores y los personajes de las novelas policiales, la desigualdad de género en términos de acceso a la seguridad y a la justicia define la historia contenida en este libro. Estas diferencias podían ser simbólicas o materiales. Las mujeres eran con mayor frecuencia víctimas que autoras de la violencia, y se esperaba que las víctimas de ambos sexos fueran pasivas y vulnerables con respecto a su dignidad y sus cuerpos. Al mismo tiempo, los hombres tenían prácticamente el monopolio del uso legítimo, si no legal, de la violencia. También excluían a las mujeres de los papeles legales clave que detentaban policías, abogados, jueces y miembros del jurado. Sin embargo, el crimen sacudía las normas sociales, pues abría espacios para que las mujeres desafiaran las expectativas, aunque fuera a menudo a costa de su honor. Así, el de reportero policial era un trabajo masculino, pero las mujeres también consumían y producían historias: entre los lectores se contaban mujeres y con frecuencia los casos famosos se enfocaban en las mujeres como víctimas o criminales. El alfabetismo criminal le ayudó a la población a descifrar un tiempo de grandes cambios en los roles de género en México, cuando la urbanización, la educación y la democracia estaban volviendo a las mujeres más prominentes en el trabajo y los espacios públicos, permitiéndoles adquirir gradualmente derechos políticos (el derecho al voto lo obtuvieron apenas a inicios de los años cincuenta). Sin embargo, los procesos estudiados en este libro no pueden resumirse como una transformación progresiva en términos de igualdad de género. Si acaso, las historias sobre violencia y castigo confirman que las mujeres tenían un lugar subordinado en la vida social, por seductoras que fueran las historias en las que cuestionaban las expectativas.

Algo similar puede decirse acerca de las diferencias de clase, que pasaron por un cambio decisivo a mediados del siglo XX, haciéndose eco de los cambios en las normas de género. Los conflictos creados por el crimen y los esfuerzos por restablecer el orden mediante las investigaciones y la administración de la justicia reunieron a gente de distintas clases sociales en una proximidad a veces incómoda. El acceso al dinero y a las conexiones protegía a la mayoría de los sospechosos de las clases media y alta y los mantenía al margen de la pesadilla de las cárceles y las estaciones de policía, aunque no a todos. Eran menos aún los que escapaban de la mirada entrometida de reporteros y fotógrafos policiales. Las historias de crímenes le ofrecían a los lectores una fascinante ventana a los espacios privados de la clase alta y a los prestigiosos lugares en los que la modernidad parecía reinar, como los clubes nocturnos más sofisticados, los restaurantes e incluso las oficinas de gobierno. La ilegalidad y la violencia obligaron a intimar a gente que en circunstancias normales habría permanecido tranquilamente aislada en sus propios espacios sociales, por una noción de honor profundamente arraigada. Los hombres educados monopolizaban la administración de la justicia, pero la búsqueda de la verdad dio lugar a debates en la esfera pública en los que los participantes no podían separarse fácilmente con base en su posición social.