- -

- 100%

- +

Un vistazo al resto de los participantes en los juicios sugiere que en efecto había otros actores que podían socavar esa expresión de la soberanía popular que era el jurado. Los jueces controlaban el proceso de los juicios antes de la audiencia pública final. Estaban a cargo de la fase de investigación inicial del proceso, que consistía en reunir todas las pruebas en un archivo escrito. Las audiencias públicas ante el jurado comenzaban con la lectura por parte del secretario del juzgado de la acusación del fiscal y del contraargumento de la defensa, con una monotonía tal, que dormía tanto a los miembros del jurado como al público. Luego los sospechosos respondían preguntas y se le presentaban pruebas adicionales al jurado. Durante esta fase, según la ley, el juez “puede hacer cuanto estime oportuno para el esclarecimiento de los hechos: la ley deja a su honor y conciencia el empleo de los medios que puedan servir para favorecer la manifestación de la verdad”.39 El juez era el actor más activo y poderoso en el proceso judicial, el que interrogaba y reñía a los sospechosos si sus declaraciones contradecían cualquiera de las pruebas existentes o si decían no recordar los hechos. Según Carlos Roumagnac, un observador avezado del mundo del crimen y las prisiones, los jueces actuaban bajo el supuesto de que el sospechoso era culpable y dejaban de lado “la calma, la imparcialidad, y en muchos casos hasta la piedad, que […] deben ser las principales características del verdadero juez”.40 Los jueces perdían parte de su poder en la siguiente fase del juicio, cuando el fiscal y el abogado defensor resumían el caso utilizando todas sus herramientas retóricas. Ése era el momento en el que todos ponían atención y en el que la retórica adquiría un papel central, porque los abogados defensores hábiles podían voltear a los miembros del jurado y al público en contra del fiscal.41

Los abogados desplegaban las herramientas de la retórica y la emoción personal, socavando la estructura del proceso establecido por la ley. El código le indicaba a los fiscales que debían limitar sus conclusiones a “una exposición clara y metódica de los hechos imputados al acusado”, sin citar autores ni leyes, y le permitía al abogado defensor hablar “con toda libertad sin más prohibición que la de atacar a la ley, a la moral o a las autoridades, o injuriar a cualquiera persona”.42 En la práctica, sin embargo, había un margen de libertad considerable. Si bien el juez podía detener los discursos si éstos transgredían estos límites, los abogados utilizaban una variedad de recursos para influir en los miembros del jurado. Algunos comenzaban con bromas. Los fiscales citaban a criminólogos para poner énfasis en las características evidentemente criminales del sospechoso. Ambas partes desplegaban “las figuras retóricas de relumbrón y los golpes escénicos” en los que la inspiración literaria cobraba mayor prioridad que los hechos.43 Pero la defensa era la que realmente podía recurrir al arte para suscitar emociones y motivar la empatía de los miembros del jurado hacia los sospechosos. Provocar los mismos sentimientos hacia las víctimas era más difícil, pues resultaba más sencillo imaginar la venganza que el sufrimiento.

La habilidad para movilizar la sentimentalidad por encima de la ley volvió muy populares a ciertos abogados defensores. Eran oradores talentosos a quienes se veía como artistas cuyo trabajo tenía relevancia política. El más conocido de ellos era Querido Moheno. Abogado y miembro del congreso durante el porfiriato, Moheno abogó por un régimen parlamentario y fuertes restricciones a los derechos al voto con el fin de garantizar una transición pacífica tras el fin de la benévola dictadura del envejecido Díaz. Esto significó, en los escritos de Moheno, un papel dominante para la opinión pública, a la que definió como la voz de los sectores más educados de la sociedad. Durante la guerra civil que comenzó con el golpe en contra del presidente Francisco I. Madero en 1913, Moheno se unió al gabinete del general Victoriano Huerta y tuvo que salir del país con el triunfo de la Revolución. Volvió en 1920, aparentemente renunciando a la política, para trabajar como periodista y abogado defensor en la Ciudad de México. Durante esa década, sus discursos, algunos de los cuales duraban varias horas, se elogiaban como obras de arte, mientras que sus columnas en el periódico arremetían en contra del régimen posrevolucionario. Era tan popular, que el público le aplaudía desde antes de que comenzara a hablar y los oyentes celebraban la conclusión de sus discursos con “Gritos, aplausos, llanto, manos que se extremecían [sic], todo confundido en el homenaje al gran tribuno”; incluso lo llevaban en hombros, a pesar de su peso considerable.44 Sus éxitos en el juzgado a menudo se interpretaban como victorias políticas. Los diputados oficialistas en el congreso se referían a él como “el cínico de Querido Moheno, que no conforme con haberse manchado con el crimen del huertismo, todavía así quiere mancharse con su complicidad en todos los crímenes de las mujeres prostitutas de la Ciudad de México”.45 Moheno utilizaba todos los recursos de la oratoria para persuadir a los miembros del jurado de votar a favor de la exoneración, al combinar los preceptos básicos de la retórica clásica con una astuta manipulación de las emociones del público.

Moheno compartía las ideas del sociólogo político Gustave Le Bon acerca de las masas. Por ello, hacía del juicio por jurado la pieza angular de una teoría política más amplia acerca del papel de las emociones y la violencia en la vida pública. Le Bon, admirado tanto por los porfirianos como por los revolucionarios, sostenía que las multitudes podían ser estudiadas y manipuladas como organismos vivos. Las describía como impulsivas, simplistas, autoritarias y conservadoras. Los jurados eran sólo una variedad particular de esas masas y, como tales, los influía más la imaginación que el razonamiento o las pruebas. Le Bon ofrecía unas cuantas reglas para influir en los jurados: explotar su tendencia a ser indulgentes con los delitos que por lo regular no los afectan, modificar el discurso según las reacciones del jurado y dirigirse a aquellos que aparenten ser los líderes del grupo.46 El Universal tradujo esto al contexto mexicano: “Un jurado es una colectividad. Y una colectividad no obra por razones, sino por sentimientos. A una colectividad nada ni nadie la convence; pero antójase hasta cierto punto fácil conmoverla. Y conmoverla es vencerla, anonadarla, aun con riesgo de la justicia.”47 Desde esta perspectiva, las emociones podían ser un fundamento legítimo para los veredictos; se asumía que los miembros del jurado simplemente canalizaban el juicio de la opinión pública. Esto obviamente contradecía el modelo de la verdad racional, lógica, que se suponía caracterizaba las investigaciones judiciales. Pero funcionaba como parte de las estrategias retóricas de Moheno. A menudo se rehusaba a fundar su defensa en detalles factuales; argumentaba que el destino de sus clientes “no ha de resolverse por esas minucias sino por los grandes hechos y las grandes generalizaciones”.48

Para Le Bon, “conocer el arte de impresionar la imaginación de las masas es conocer el arte de gobernarlas”.49 Las implicaciones políticas de estas ideas fueron particularmente relevantes en el México de los años veinte. En manos de Moheno, hicieron de la oratoria un arma en contra del abuso del poder por parte del régimen posrevolucionario. En sus discursos ante jurados y en sus columnas periodísticas, defendía el uso de la violencia como resistencia heroica en contra de la tiranía. Como abogado en esa década, Moheno sostenía que el jurado era la representación más alta de la opinión pública —prácticamente lo mismo que había sostenido acerca del Congreso antes de 1913—. Junto con otros abogados defensores famosos, insistía en que el jurado era la única institución que podía ofrecer algo de justicia en un sistema judicial corrupto —“la única verdadera garantía de que aún disfruta el ciudadano entre nosotros”—. El jurado desbancaba a la ley escrita porque era “el resumen de la conciencia social”.50 La “justicia oficial”, después de todo, no era más que una manera de delegar temporalmente al gobierno el derecho del pueblo a buscar la justicia. La “convicción íntima” de los miembros del jurado traducía al plano de la acción pública un profundo escepticismo respecto del Estado, el cual Moheno cultivaba en discursos que hacían que las acciones de los acusados parecieran una forma de resistencia en contra de la corrupción del régimen. Mientras defendía a Alicia Jurado, que había matado a su marido, sostenía que la Revolución había provocado confusión moral e impunidad y que, como consecuencia, la justicia había perdido su autoridad; si a los asesinos de Madero y Zapata no se les había castigado, y los hombres que se habían robado los muebles del propio Moheno durante la Revolución ahora los usaban sin miedo al castigo, ¿cómo podía el jurado condenar a una mujer indefensa?51 La Revolución había sido “esta espantosa pesadilla […] estos diez años de horrible carnicería entre hermanos, durante la cual ha perecido un millón de mexicanos”.52

La defensa de la opinión pública por parte de Moheno se basaba en una concepción racista de la sociedad. Sostenía que un jurado auténticamente independiente tenía que extraerse de una lista que representara el “nivel intelectual” de la sociedad mexicana: ni los intelectuales ni los “huarachudos” ignorantes,53 y sostenía que “la única forma posible de la democracia es el gobierno del pueblo por los mejores del pueblo”.54 La decadencia del sistema judicial era resultado del mestizaje que estaba “estrangulando la república”.55 Moheno, que había vivido en Cuba y Estados Unidos durante su exilio, aludía al “salvajismo africano” de los negros en la isla, quienes, aseguraba, mataban a niños blancos y se los comían. En sus textos, elogiaba al sur de Estados Unidos, donde “la ley de Lynch autoriza cierta clase de ejecuciones populares” como protección del honor de las mujeres blancas y como una representación directa de la soberanía popular —el mismo razonamiento que había utilizado el liberal Ignacio Ramírez seis décadas antes, cuando los juicios populares se propusieron por primera vez—.56 Otros autores mexicanos compartían el punto de vista de Moheno acerca de las jerarquías sociales, una visión fuertemente marcada por preconcepciones raciales, así como su rechazo conservador de la Revolución.57 El éxito de los discursos de Moheno probablemente orilló al gobierno a eliminar la institución en 1929.58 Si bien estas ideas no condujeron a ideologías fascistas similares a las que se estaban desarrollando en otros países, en México dejaron un legado menos abierto pero más resiliente de escepticismo generalizado hacia el sistema judicial y la policía, y de tolerancia al castigo extrajudicial.

Regresando a la práctica judicial, las posibilidades para la manipulación estaban restringidas por la ley. El jurado sólo entraba en escena como el actor principal de los procesos judiciales después de escuchar estos discursos y las instrucciones del juez. Éste le proporcionaba a los miembros del jurado las preguntas sobre las cuales tenían que votar. El cuestionario seguía un orden lógico en el que una respuesta negativa a una pregunta podía evitar que se discutiera la siguiente. Las circunstancias atenuantes y agravantes, por lo tanto, se consideraban únicamente después de que el jurado había votado acerca de la culpabilidad del sospechoso. El juez tenía que evitar términos técnicos y hacer las preguntas lo más simples posible, pero a menudo las respuestas del jurado eran ilógicas: podían presentar, por ejemplo, circunstancias agravantes después de declarar que no había tenido lugar ningún crimen. Junto con las preguntas, el jurado recibía un manual con artículos relevantes sobre los códigos procesales. El juez también les daba instrucciones con el fin de preservar la integridad del proceso de decisión. Por ejemplo, al jurado se le indicaba que debía ignorar el destino que le esperaría al sospechoso de acuerdo con su veredicto. Nadie tomaba estas órdenes muy en serio y el jurado sí tomaba en consideración el castigo cuando votaba sobre los hechos del caso. Fuera de esto, no había reglas para la deliberación del jurado. El juez sólo podía entrar a su sala de reunión para esclarecer algún punto de la ley, pero sí podía presionar al jurado a llegar a un veredicto rápido, prohibiéndoles abandonar el juzgado antes de haber votado o negándose a traerles comida, a pesar de que las sesiones se programaban por la tarde y la noche. Estas tácticas, argumentaban algunos críticos, conducían a votos evidentemente erróneos como consecuencia del agotamiento.59

El papel del jurado no se limitaba a su deliberación y su voto después de la audiencia. El jurado ofrecía una perspectiva unificadora a todo lo largo del juicio, comunicándose activamente con los otros participantes y manteniendo, no obstante los argumentos de los críticos del sistema, una competencia pareja entre las partes en la búsqueda de la verdad. La mejor descripción general de la diversidad de voces que se escuchaban en los juicios por jurado durante los años veinte proviene de las memorias de Federico Sodi, El jurado resuelve, publicadas en 1961. A diferencia de su medio hermano Demetrio, quien en 1909 escribió El jurado en México, Federico alababa la institución y su caos polifónico, y no ponía mucha atención en las cuestiones jurídicas. Los grandes discursos a cargo de abogados famosos, según Sodi, “no determinaban nunca la suerte de un procesado. Un caso se ganaba o se perdía gracias a las pruebas que se ponían a la vista de los jueces del pueblo.” Más que ser el objeto de una manipulación emocional, “el instinto del jurado le hacía distinguir la verdad de la mentira con una precisión matemática […] todo por un maravilloso fenómeno intuitivo”, de modo que su opinión ya estaba formada desde antes de las observaciones finales por parte de los abogados. Así, por ejemplo, Sodi logró obtener una absolución para la sospechosa de homicidio Bernice Rush a pesar del prejuicio en contra por su nacionalidad estadounidense y su pasado como prostituta. Al cabo de unos cuantos días, los miembros del jurado comenzaron a comprenderla a pesar de su mal español, gracias a “esos pequeños elementos fugaces, por los imponderables que sólo se captan y se transmiten de espíritu a espíritu humanos”.60

Las pruebas llegaban al jurado desde distintas perspectivas. Cuatro partes interrogaban a los sospechosos y los testigos en orden: el juez, quien por lo regular trababa de respaldar los resultados de la investigación previa; el fiscal, quien contribuía al caso esperando un veredicto de culpabilidad; los abogados defensores (a menudo un equipo que podía incluir a abogados de oficio), quienes trataban de poner en duda la acusación y, a la vez, crear una historia alternativa y, por último, los abogados que representaban a la parte civil. Estos últimos eran contratados por las víctimas o la familia de una víctima de homicidio para conseguir una compensación monetaria y defender la reputación del fallecido. Se sentaban frente a una mesa sobre una plataforma junto al juez, los fiscales y los abogados defensores; participaban en los interrogatorios y también daban un discurso de cierre. Su papel podía ser importante: en el caso de María del Pilar Moreno, el representante de la familia de la víctima fue más vehemente en la exigencia de castigo que los fiscales.61 Los representantes de la parte civil también podían contribuir al tono emocional del juicio. En un caso en el que un hombre que había matado a su esposa y al hombre con el que lo engañaba conmovió al público con sus lágrimas, los parientes del amante contrarrestaron el efecto con un abogado que había sido, en opinión de Sodi, ridículo pero efectivo: “Se decía de él, probablemente por sus malquerientes, que tenía una tarifa de honorarios de tres categorías y precios diferenciados: defensa con voz lacrimosa, defensa con sollozos y defensa con llanto corrido.”62 Todos los abogados podían trabajar, en diferentes momentos de su carrera, en cualquiera de las cuatro modalidades mencionadas arriba. Así, incluso después de las peores batallas, solían tomarse un trago junto con sus adversarios, a menudo en un bar que quedaba frente al juzgado.63

Los miembros del jurado también escuchaban otras voces durante la presentación de las pruebas. Los fiscales y los abogados defensores, según Sodi, podían ser dominantes durante los discursos, pero perder el control durante los interrogatorios. Los mejores, como Moheno, reunían información acerca de los testigos antes del juicio y los sorprendían revelando datos acerca de sus vidas y preparando el terreno para las conclusiones, una narración melodramática con personajes rigurosamente delineados. La veracidad de los testimonios también se exponía durante el careo, la confrontación cara a cara entre el sospechoso y los testigos o las víctimas. El juez exigía que ambas partes conciliaran sus testimonios y las dejaba hablar libremente, sin la intervención de los abogados. El resultado no producía muchas pruebas nuevas pero sí diálogos fascinantes aderezados de insultos, acusaciones y chismes, como en un caso que involucraba a dos esposas de una víctima de asesinato, en el que cada una cuestionaba la moralidad de la otra, u otro entre dos hombres implicados en un duelo que se resistían a admitir que la causa de la disputa era la esposa de alguien más. Los sospechosos podían, por lo demás, intervenir en las discusiones e, incluso durante el interrogatorio del fiscal, daban sus propias explicaciones y emitían sus críticas de las pruebas presentadas en su contra. Los miembros del jurado también podían hacer preguntas recurriendo al juez o, como sucedió en el caso contra Rush, hacer comentarios acerca de la precisión de la traducción de su declaración.64 Los testigos también tenían un papel activo en el proceso, más allá de sus declaraciones. Este rubro incluía todo tipo de personas intrigantes, desde un enfermo mental traído del psiquiátrico hasta un famoso detective; podían dormirse mientras esperaban su turno o permanecer involucrados activamente como parte del público.65

La más disonante de estas voces era, por supuesto, la del sospechoso. Algunos de ellos tenían una presencia tan imponente que se volvieron una suerte de celebridad. Ciertas mujeres que fueron absueltas gracias al trabajo de Federico Sodi terminaron, como él mismo temía, siendo víctimas de su propia fama repentina, pero otras adquirieron reputaciones duraderas.66 El público venía a los juzgados a ver de cerca a estos personajes fascinantes. Un español acusado de asesinato, por ejemplo, atrajo la curiosidad de todo el mundo porque su apariencia no concordaba con ninguno de los estereotipos del criminal que ofrecía la ciencia. En el famoso caso del Desierto de los Leones, la imagen de una mujer de negro, cubierta por un velo, sentada junto al cráneo del hombre al que ayudó a matar y enterrar, superaba cualquier película en términos de la puesta en escena.67 Los sospechosos manipulaban al jurado, según Sodi: “Procuran hacerse simpáticos al tribunal; buscan la manera de hacer reír a sus jueces, o bien, los conmueven con relaciones sentimentales y con infortunios fingidos”; las sospechosas alquilaban niños “para poder conmover, por medio de una maternidad fingida, al sencillo y cándido jurado”. Algunos también escondían la supuesta prueba anatómica de su propensión criminal, como las orejas grandes, los brazos largos, la piel oscura o la barba rala —como buen positivista, Sodi consideraba que estos rasgos eran pruebas objetivas de tendencias criminales.68

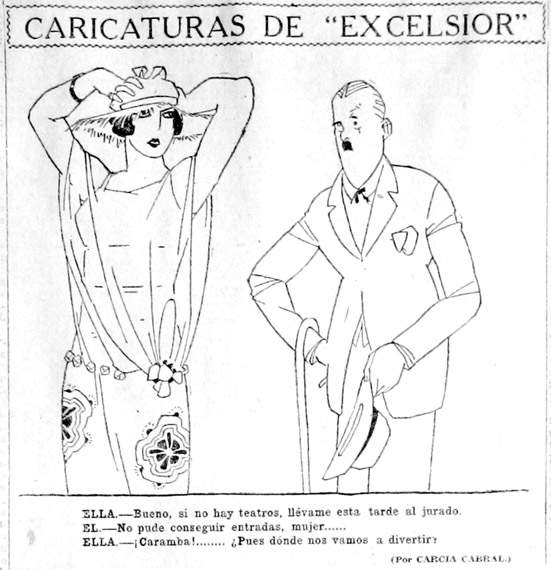

FIGURA 1. Boletos para el jurado. Excélsior, 29 de abril de 1928, p. 6. “ELLA: Bueno, si no hay teatros, llévame esta tarde al jurado. / ÉL: No pude conseguir entradas, mujer… / ELLA: ¡Caramba!… ¿Pues dónde nos vamos a divertir?”

La puesta en escena era muy apreciada por las multitudes que asistían a los juicios por jurado. El juzgado distribuía un número limitado de boletos gratuitos, los cuales, para los casos famosos, se vendían afuera del Palacio de Justicia. La presencia física de los espectadores en la sala era perceptible; a medida que la temperatura se elevaba, los olores a sudor, alimentos, humo de cigarro y flashes podía ser sofocante. La gente chiflaba, abucheaba, lloraba, aplaudía y, en algunos casos, según Sodi, coreaba: “‘¡Absolución!’ Como las ‘porras’ de un partido de futbol.”69 Al menos en uno de los casos, examinado a continuación, los miembros del público atacaron físicamente a los sospechosos. Los que no podían entrar a la sala tenían que ser retenidos afuera por soldados, pero estos espectadores potenciales aún podían expresar su opinión desde la calle. A los abogados y los periodistas les gustaba comparar estas multitudes con los públicos que se encontraban en los teatros, en los cines baratos, los mercados callejeros o los cabarets.

En 1907, el escritor Federico Gamboa solía asistir por la mañana a los juicios por jurado para escuchar a los oradores más prometedores, antes de disfrutar de un almuerzo en el Country Club. La diversidad de públicos lo fascinaba. Gente de todos los ámbitos podía conseguir boletos y hacer sentir su presencia: desde mujeres de clase alta, burócratas de elevado rango, diplomáticos extranjeros y otra “gente decente” hasta “hampones” y todo tipo de chusma de los barrios que rodeaban la cárcel de Belem, donde estaban los juzgados de la Ciudad de México.70 Para la sensual y aburrida mujer de la caricatura de Cabral que se muestra en la figura 1, el jurado era una distracción necesaria cuando no había obras de teatro disponibles; estaba molesta porque su marido no había podido conseguirle boletos.

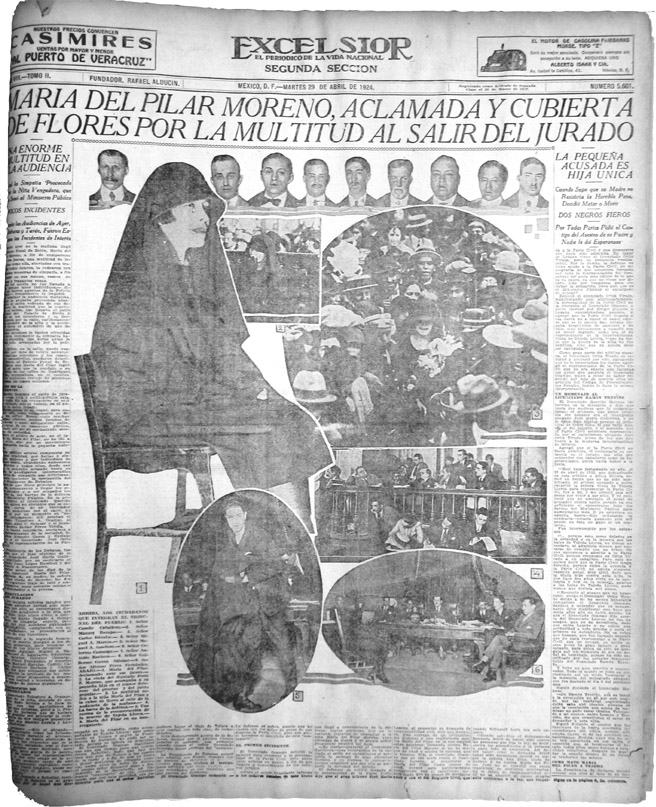

Para los años veinte del siglo pasado, los juicios por jurado ya tenían sus propios reporteros especializados, quienes generaron una innovadora cobertura fotográfica y narrativa. Las crónicas exhibían la intensidad dramática del escenario, la personalidad de los actores y la secuencia de los hechos, desde la escena del crimen hasta los discursos finales en la sala.71 La figura 2 captura los elementos más llamativos del caso de María del Pilar Moreno: su pequeña aunque circunspecta silueta, el apoyo de su madre, las multitudes en la calle, los rostros de los miembros del jurado, una reconstrucción del momento del disparo y los escritorios del juez, los abogados y los periodistas en la sala.72

El hecho de que los juicios por jurado fuesen un espectáculo no significa que fuesen frívolos. Las mujeres, como veremos en la próxima sección, exploraban los límites del ejercicio femenino de la violencia en defensa de la dignidad. Algunos casos se convirtieron en laboratorios vivos de la justicia y escuelas para construir el alfabetismo criminal. Los cronistas de un caso famoso en 1906 destacaron que ciertos miembros del público, entre ellos algunos estudiantes de derecho, opinaban sobre asuntos de jurisprudencia. Gamboa seguía yendo a los juicios para reunir material para sus novelas, aun si condenaba al jurado como una “imbecilidad democrática”.73 Los criminólogos observaban una variedad de personajes y situaciones criminales en un escenario que, como la cárcel, estaba inherentemente conectado con el “mundo del crimen”. Roumagnac recomendaba que aquellos que estudiasen la ciencia de la vigilancia policial asistieran a las sesiones del jurado; entre el “público que asiste a ellas […] será muy raro que no se hallen individuos del hampa y muy especialmente reincidentes”.74 El propio Roumagnac entrevistó a algunos presos, que le dijeron que asistían a los juicios no sólo para pasar el tiempo, sino también para aprender técnicas delictivas y estratagemas para evadir a los detectives. La radio, un medio que emergió a mediados de los años veinte, contribuyó a expandir el alcance de estas lecciones. Las ramificaciones políticas de los juicios por jurado, como veremos en la siguiente sección, también fueron multiplicadas por los medios y sus públicos.75

FIGURA 2. La exoneración de María del Pilar Moreno. Excelsior, 29 de abril de 1924, sec. 2, p. 1.

MARÍA DEL PILAR MORENO

El caso de María del Pilar Moreno resulta útil para entender cómo las prácticas y las discusiones relacionadas con el jurado criminal llegaron a producir narraciones perdurables. Su historia se volvió un poderoso foco de interés público en todo el país porque incorporaba varias tramas, tanto políticas como privadas. Como “tema de actualidad”, los detalles del caso circularon por todo el país de boca en boca durante varios meses. Lectores de periódicos, jueces, abogados, sospechosos, estudiantes, mujeres e incluso escritores (“todas las clases sociales”, según El Heraldo) conocían los detalles del caso y hablaban de él con emoción y conocimiento. La convergencia de un público tan diverso era consecuencia de que se trataba de una historia compleja con un significado muy rico. Las opiniones inspiradas por el asesinato y el juicio reflejaban que las concepciones en torno a la edad, el género, la privacidad y la justicia estaban cambiando de manera inesperada.76