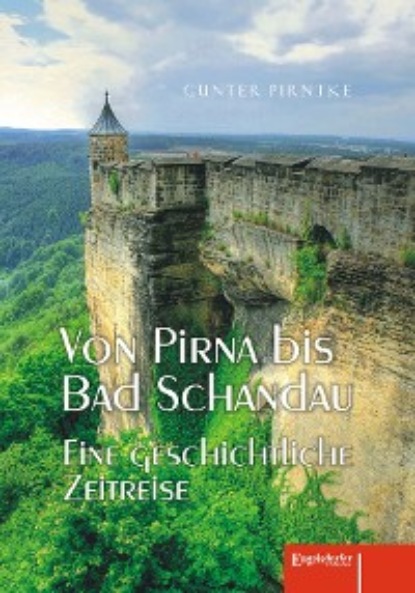

Von Pirna bis Bad Schandau

- -

- 100%

- +

Auch von den ersten Landwirten wurden die Felsüberhänge der niedrigeren Lagen als Unterschlupf genutzt. Rund fünftausend Jahren sind die ältesten Funde im Elbsandsteingebirge alt. Als erstes wurde durch die jungsteinzeitlichen Landwirte das Landschaftsbild geändert. Auf abgeholzten Flächen legten sie Felder und Weideplätze an.

Anfänglich benutzten sie noch steinerne Werkzeuge und Waffen, später lernten sie Kupfer, Bronze und Eisen zu verarbeiten und erzeugten bereits Tongefäße.

Vor ca. 1000 Jahren dann war die Sächsisch-Böhmische Schweiz als Grenzgebiet dreier slawischer Gaue in Erscheinung getreten. Der Gau Nisane (ostelbisch von Dresden bis Pirna), der Gau Milzane (heutige Oberlausitz) und im Süden der Gau Dacine prägten die damalige politische und ökonomische Landschaft.

Seit dem 7. Jahrhundert u. Z. drangen Slawen (Sorben-Wenden) in das unwirtliche Waldgebirge ein. Ihre Zahl mag bescheiden gewesen sein. An sie erinnern noch verschiedene Orts- und Flur-, Berg- und Flussnamen; z. B. Kirnitzsch, Sebnitz, Pplenz, Wesenitz, Biela, Müglitz; Rathen, Wehlen, lähmen, Pirna, Olsen, – Weißig, Gohrisch, Postelwitz, Schmilka, Prossen, Wendischfähre, Wendische Aue (in Flur Heeselicht) und Wendisch-Heinersdorf, Wünschendorf („das Windische dorf“) usw. Auch in der Volkssprache der Sächsischen Schweiz sind manche wendische Reste erhalten geblieben. Die hauptsächlichste Nahrungsquelle der hier ansässigen Slawen dürfte der Fischfang und daneben die Zeidelweide (Waldbienenpflege) gewesen sein; Ackerbau und Viehzucht scheinen nur bescheidenen Umfang gehabt zu haben. Außerdem deuten Namen wie Lohnten (altslawisch lomu „Steinbruch“) und Kleppisch (slawisch klepafi „Hammer“) auf alte industrielle Tätigkeit. Man vergleiche auch Orts- und Flurnamen, wie Brausnitz, Bahra, Oatza. Die deutsche Kolonisation setzt hier frühestens im 12. Jahrhundert ein; ihren Höhepunkt erreicht sie offenbar erst um die Mitte des 13. Jahrhunderts. Ob zuerst Wiprecht v. Groitzsch deutsche Siedler nach dem Meißner Hochland gerufen hat, da ihm Judith (gestorben 1109), die Tochter des Bohmenherzogs, späteren Königs Wratislaus, die beiden Gaue Milsca (Budessin) und Nisani, zu denen der größte Teil der Sächsischen Schweiz gehörte, als Mitgift zugebracht hatte, muss noch dahingestellt bleiben. Auf dem linken Elbufer begegnet uns schon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts der Johanniterorden, seit dem Anfang des 13. Jahrhunderts die böhmisch-mährische Ordensbailei der Herren vom Deutschen Hause. Vermutlich sind beide geistliche Ritterorden die Leiter der deutschen Kolonisation in dieser Gegend gewesen. Untergegangene Ortschaften (Erdmannsdorf, Nebelsehitz, vielleicht auch Stolzenhain, Reichenau und Altkunnersdorf) und Dörfer mit wohl verkümmerten Ansätzen zu städtischer Entwicklung (Krippen, Rosenthal, Struppen, Schöna, Reinhardtsdorf) scheinen aber darauf hinzudeuten, dass dem Deutschen Orden (besonders nach der Niederlage bei Tannenberg 1410) Kraft und Neigung fehlten, hier weiterzubauen.

Abb. 3: Darstellung der Schlacht bei Tannenberg in der Berner Chronik von Diebold Schilling dem Älteren um 1483

Ob und in welchem Umfange die Burggrafen v. Dohna in ihrem Gebiete zwischen Gottleuba und Lockwitz an der deutschen Kolonisation beteiligt waren, liegt noch ganz im Dunklen. Auf dem rechten Elbufer darf die Herbeiführung deutscher Siedler im 13. Jahrhundert, wenn sie nicht durch die böhmischen Könige unmittelbar erfolgte, vielleicht den Herren v. Michelsberg, die mit dem um die Einführung deutscher Kultur in Böhmen so außerordentlich verdienten Herrengeschlechte der Markwarte verwandt waren, zugeschrieben werden. Wahrscheinlich hat die im Besitz des Hauptteils der Sächsischen Schweiz östlich der Elbe nachweisbare Familie der Birken v. d. Duba dieses Gebiet erst von den Michelsbergen erworben; letztere besaßen noch bis 1406 die Herrschaft Rathen. Namentlich aus sprachlichen Gründen ist als Heimat der deutschen Kolonisten in unserem Gebiete das Frankenland (die Bamberger und Würzburger Gegend) anzusehen. Die Mundart der Sächsischen Schweiz auf dem linken Elbufer zeigt Anklänge an das Osterzgebirgische; vielleicht sind hier Franken und Thüringer gemischt angesiedelt worden. In der Hauptsache verdankt die Sächsische Schweiz ihre deutsche Kultur dem Pfluge.

Als im 13.Jahrhundert die deutsche Besiedelung begann, kam es zur systematischen Rückdrängung des böhmischen Einflusses und zahlreichen lokalen kriegerischen Auseinandersetzungen um die strategisch wichtigen Festungsanlagen, die in erster Linie der Grenzsicherung und der Sicherung der Verkehrswege diente. Aufgrund fehlender Zentralgewalt wurde diese „Schutzfunktion“ durch die ansässigen Rittergeschlechter wahrgenommen. Durch eine fortschreitende Zergliederung der Einflussbereiche aufgrund Erbteilung, war das wirtschaftliche Gleichgewicht in der Region nicht mehr gegeben. Zahlreiche Trutzanlagen verkamen zu Raubritterburgen. Erst die Machtübernahme zahlreicher Burgen durch die Wettiner Mitte des 16. Jahrhunderts machten diesem Treiben ein Ende.

Auch in späteren Zeiten dienten die Felsüberhänge nicht nur als Unterschlupf vor der Witterung, sondern auch vor Feinden. Wir werden noch darauf kommen. Die Menschen im Mittelalter hinterließen uns größere „schmutzige“ Schichten mit Knochensplittern, teilweise auch mit Keramikscherben. Durch die Gesetze der Natur ist die letzte neuzeitliche Schicht auch die stärkste. Sie durchdringt und zerstört die unteren älteren Schichten.

Geschichte der Gesteine und Felsen

Häufig trifft man im Elbsandsteingebirge Felsstrukturen an, die auf Brauneisenanreicherungen zurückzuführen sind. Eisenoxide wurden vom durchsickernden Wasser gelöst und lagerten sich in bestimmten Sandsteinschichten ab. Dort verfestigen sie den Sandstein und schützten ihn vor schneller Erosion. Über einen längeren Zeitraum entwickelten sich die charakteristischen Brauneisenbänder, -röhren und -schwarten.

Wenn sich zwei nahe beieinander liegende Felsöffnungen durch Erosion vergrößern, entstehen sogenannte Sanduhren. Dort wo der Sandstein am weichsten ist, kommt es zunächst zur Verbindung der hinteren Teile der Löcher. Die Felskruste im vorderen Teil ist widerstandsfähiger. Dies führt dazu, dass sich eine Säule herausbildet.

Abb. 4: Wabenverwitterung

Eine der typischen Verwitterungsform im Sandstein sind die Waben. Ihre Entstehung geschieht vorwiegend durch chemische Kräfte und nicht, wie man früher annahm, durch Winderosion. Salze werden an der Gesteinsoberfläche ausgeschieden. Dabei bilden sich Kristalle, die den Sandstein sprengen und damit die Verwitterung beschleunigen. Gleichzeitig kommt es unter dem Einfluss von Kieselsäure zu einer Verfestigung des Felsens. Diese beiden entgegengesetzten, in enger Nachbarschaft ablaufenden Vorgänge führen zu der charakteristischen Wabenstruktur.

An einigen Stellen der Felswände lassen sich auch sogenannte schiefe Schichtungen beobachten. Deren Ursprung liegt darin, dass sich Sand aus fließendem Wasser in Schwemmkegeln absetzte. Hier kann man als Schlussfolgerung ableiten, dass die Ablagerung der Sande in einem Flachmeer stattfand und dass der Sedimenteintrag durch zufließende Gewässer erfolgte.

Wie kommt es nun zu den Felsstürzen? Die Sandsteinmassive unterliegen einer ständigen Veränderung. Unter den Felswänden häufen sich kleinere herabgestürzte Steine und Blöcke bis zur Größe eines Einfamilienhauses. Um einen solchen Felssturz auszulösen genügt manchmal nur ein Dauerregen. Felsstürze gab es im Laufe der geologischen Geschichte immer wieder, die meisten sind auch heute unabwendbar. Es ist zu befürchten, dass die Gefahr durch den zunehmenden Klimawechsel in den kommenden Jahren immer häufiger auftreten wird. Wir wollen die Hauptmechanismen des Felsabtrags im Elbsandsteingebirge näher beschreiben.

Durch Prozesse der Verwitterung werden von der Felsoberfläche ständig einzelne Sandminerale bis hin zu kleineren, einige Kilogramm schweren Steinen abgelöst. Sie werden von Frost, Baumwurzeln oder durch Salze aufgelockert.

Detaillierte Messungen haben gezeigt, dass die Hänge der Sandsteinebenheiten sich in ständiger Abwärtsbewegung befinden, auch wenn es sich oft nur um Millimeter oder sogar Zehntel von Millimetern im Jahr handelt. Diese langsame Bewegung kann durch Regenwasser beschleunigt werden. Das Wasser weicht nicht nur das Grundgestein auf, sondern macht den Sandstein, der eine durchschnittliche Porosität von 20% aufweist, auch schwerer. Eine besonders gefährliche Jahreszeit ist der zeitige Frühling, wo die Blöcke noch dazu vom Frost gelockert werden.

Am 22. November 2000 kam es am Wartturm zu einem der spektakulärsten Felsstürze der vergangenen Jahrzehnte in der Sächsischen Schweiz. Dabei brach etwa ein Drittel des Felsens ab, etwa 450 m³ Sandstein mit einem geschätzten Gesamtgewicht von 800 Tonnen stürzten über 60 bis 75 m zu Tal. Das war die größte Felsmenge seit einem Felssturz im Jahr 1961 am Bienenkorb, der zudem keine so große Fallhöhe hatte.

Abb. 5: Wartturm im April 2001

Die Felsstürze sind oft dadurch bedingt, dass das Sandsteinmassiv unterhöhlt ist.

Die Sandsteinoberfläche verhält sich anders, als das tiefer gelagerte Gestein. Sie wird von der Sonne erwärmt und vom Wasser durchfeuchtet. Dadurch kommt es zu Volumenänderungen und Temperaturspannungen. Es sind zwar nur geringfügige Veränderungen, aber sie erfolgen regelmäßig zu jeder Jahreszeit und manchmal auch jeden Tag und jede Nacht. So kommt es zum ständigen Lostrennen und Abfallen der Oberfläche. Manchmal löst sich der Fels schalenartig. Diese Erscheinung ist z. B. an Felsüberhängen gut erkennbar.

Dennoch: „Ich habe auf meinen früheren Reisen durch das südliche Deutschland, die Schweiz, Salzburg, Österreich und Schlesien sehr viel Schönes dieser Art gesehen, doch solche herrlichen Felsengruppen sind mir dort nirgends aufgestoßen“, sagte Carl Merkel, Höhlen- und Naturforscher 1826.

Der Schwindel vom Elbsandsteingebirge

Fassen wir unser erstes Kapitel zusammen und klären gleich die Frage, ob die Bezeichnung Elbsandsteingebirge ein Schwindel ist. Es mag wie ein Gebirge erscheinen. In Wirklichkeit handelt es sich, wie wir nun wissen, um den Grund eines Kreidemeeres.

In der Kreidezeit vor 135 bis 65 Mio. Jahren wurden die wesentlichen Grundlagen für das heutige Erscheinungsbild der Sandsteinablagerung der Sächsischen Schweiz geschaffen. Zu Beginn der Oberkreide vor 95 Mio. Jahren begann sich die nahezu ebene Landoberfläche aus Erzgebirgsgneisen, Elbtalschiefer und dem Südlichen Lausitzer Granitmassiv in Richtung Nordost zu senken. Dadurch konnte das Kreidemeer vordringen und sich ausdehnen. Während der mittleren Oberkreide bestand eine Meeresverbindung zwischen dem Böhmischen und dem Nordwestdeutschen Kreidemeer, im Umfeld der Sächsischen Schweiz begrenzt vom Festland des Erzgebirgskristallins im Südwesten und im Nordosten von der Lausitzer Granitinsel. Die Sandablagerung auf dem Boden des Kreidemeeres dauerte etwa 8 Mio. Jahre – eine Zeit, während der sich die Elbzone weiter senkte. Dabei wurden Sandsteinmächtigkeiten gebietsweise von heute mindestens 600 m erreicht. Allgemein einsetzende Hebungsvorgänge in der Oberkreide drängten das Meer zurück, wodurch die Ablagerung der Sedimente, also von Schottern, Sand und Schlamm zum Erliegen kam. Eine weite ungegliederte Sandsteintafel blieb zurück.

Im Tertiär (als Tertiär bezeichnet man informell den geologischen Zeitabschnitt der Erdneuzeit vor Beginn des Quartärs – Das Quartär ist der jüngste Zeitabschnitt der Erdgeschichte einschließlich der „Jetztzeit“-). Das Tertiär begann vor 65 Millionen Jahren (Ende der Kreidezeit) und dauerte bis zum Beginn der Klimaveränderung vor rund 2,6 Millionen Jahren, in deren Folge das Eiszeitalter im Quartär einen Wechsel von Kalt- und Warmzeiten brachte. Das Klima auf der Erde war im Tertiär wesentlich wärmer als heute. Nach dem Massenaussterben der großen Saurier und vieler anderer Tierarten am Ende der Kreidezeit entwickelte sich hauptsächlich im Tertiär die Tier- und Pflanzenwelt, wie wir sie heute kennen. Klüfte und Brüche unterteilten das Gesteinspaket in Quader. Im Nordosten schob sich die Granitdecke des heutigen Lausitzer Berglands über den Sandstein, im Süden hob sich die Erzgebirgsscholle und stellte sich schräg. Die Flüsse bekamen dadurch ein viel größeres Gefälle und schufen Durchbruchstäler und die tiefen Schluchten an den Bruchstellen und senkrechten Spalten der einzigen Sandsteinplatte. An den Bruchstellen quollen zum Teil Basaltische Magmen hervor und bildeten Vulkankegel. Dieser Prozess wurde zum Ende der Eiszeit beschleunigt, denn das Abschmelzen des Eises führte zu einer stärkeren Wasserführung der Flüsse, insbesondere der Elbe. Diese grub sich insgesamt ca. 300 m in den Sandsteinsockel ein, Schluchten und Klammtäler, wie die Kirnitzschklam, entstanden.

Über Jahrmillionen wurde also diese Schichttafel stark zerklüftet. Die Elbe und ihre Nebenflüsse fraßen sich ein und „räumten“ sie aus. Es entstand eine bizarre Ruinenlandschaft aus Quadersandstein, die ganz allmählich weiter zu Sand zerfällt. Kegelförmige Basaltberge und angrenzende Hanglagen aus Granit ergänzen das Landschaftsbild.

Abb. 6: Sandstein-Felsbrücke Prebischtor

Diese Landschaft geht von eigenartigen Funktionen aus: Im Gegensatz zur Klimaabfolge eines richtigen Gebirges herrscht im Sommer in den Gründen und Schluchten ein feuchtkühles Kellerklima. In den höheren Lagen, auf den Felsriffen, ist es dagegen warm und trocken. Deshalb steht auch die Verbreitung der Pflanzen- und Tierarten praktisch auf dem Kopf: Gebirgsbewohner siedeln im Keller und Flachländer haben die Gipfel erobert. Wie sonst nur im Hochgebirge, markieren auf den Felsriffen geringwüchsige Kiefern, die an Bonsai erinnern, die Kampfzone zwischen Wald und Fels.

Eine typische Erscheinung im Elbsandstein ist die Wasserarmut. Die Schwammwirkung des porösen Steins lässt Fließgewässer schnell versickern. Die Bezeichnung „Dürre Bäche“ weist darauf hin.

Elbsandstein, das Material für die zerstörenden und zugleich formenden Kräfte der Natur, ist trotz seiner einfachen Zusammensetzung vielgestaltig und wandelbar. Die Farbe des Quarzsandsteines ist grauweiß bis gelblich. Im Süden des Gebietes ist er grob-, im Norden feinkörnig. Das hat großen Einfluss auf die Form der Felsen.

Die Quarzkörner werden durch verschiedenste Bindemittel zusammengehalten. Werden diese herausgelöst, entstehen beeindruckende Formen.

Sie reichen von bizarren Eisenröhren bis hin zu Felswänden volle Wabenstrukturen.

Aber nun soll unsere geschichtliche Zeitreise den ersten Ort passieren.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.