Сергей Киров. Несбывшаяся надежда вождя

- -

- 100%

- +

© Писаренко К.А., 2023

© Фонд поддержки социальных исследований, 2023

© ООО «Издательство «Вече», 2023

Пролог

«1 декабря, в 16 часов 30 минут, в городе Ленинграде, в здании Ленинградского Совета (бывший Смольный) от руки убийцы, посланного врагами рабочего класса, погиб Секретарь Центрального и Ленинградского Комитетов ВКП (большевиков) и член Президиума ЦИК СССР товарищ Сергей Миронович Киров». Это правительственное сообщение опубликовали в газетах 2 декабря 1934 года.

Кто же пал жертвой убийцы? «Администратор исключительно средних способностей… не имевший какой-либо политической важности», – заявил американской прессе в сентябре 1936 года Лев Троцкий. «Слабый организатор», – добавил сорок лет спустя в частной беседе Вячеслав Молотов.

Однако коли так, то откуда столько шума вокруг личности Кирова, столько внимания к обстоятельствам его гибели? И откуда устоявшееся убеждение, что смерть «замечательного оратора, массовика», умевшего «дойти до человеческих душ» (это уже Лазарь Каганович), повернула судьбу страны?

А ведь, похоже, и вправду повернула. О культе личности Сталина написано много. О том, что Сталин устроил посмертный культ личности Кирова, – почти ничего. В предвоенные годы Мироныч превратился во вторую по значимости персону в большевистском пантеоне после Ленина. Опередив даже таких «выдающихся вождей», как Свердлов и Дзержинский.

Так выглядели центральные газеты 2 декабря 1934 г.

Менее чем через пару месяцев, в январе 1935 года, скончался Валериан Куйбышев, фигура вроде бы равнозначная Кирову. Однако эта утрата не вызвала той же великой скорби ни у генсека, ни в стране. День смерти Куйбышева не считался «черным днем» довоенного советского календаря. А 1 декабря считалось.

Ежегодно в этот день целые полосы центральных и местных газет отводились под материалы о Кирове. В городах, связанных с ним, открывались музеи, а по всей стране – выставки. На площадях устанавливались памятники, в скверах и помещениях – бюсты. В киосках продавались открытки, посвященные Кирову. В клубах читались доклады и лекции о нём, на заводах и фабриках устраивались «читки» его статей и речей. И, конечно, проводились митинги, где дружно проклинали «врагов народа», погубивших лучшего сына партии.

В «горниле» этих мероприятий в общественном сознании страны и сформировалась первая версия, официальная, гибели вождя ленинградских коммунистов: «Киров руководил разгромом троцкистско-зиновьевской банды в Ленинграде, оставив оппозиционных генералов без армии… Поэтому он был ненавистен врагам народа – зиновьевским бандитам. Поэтому первый удар подлых наймитов гестапо был направлен на Сергея Мироновича Кирова». Так написал в кратком биографическом очерке, изданном в 1936 году, Б.П. Позерн, близкий соратник Кирова, который хорошо Кирова знал, на глазах которого Киров умер… Как ему не поверить?!

Поверили, но не все. Недаром именно тогда появилась хлесткая частушка «о коридорчике», где Кирова убил не Зиновьев, Троцкий или Бухарин, а… Сталин. Возникла она на фоне Большого террора, набравшего силу в 1937 и 1938 годах. Однако стартовал процесс именно после выстрела в Смольном, ставшего своеобразным Рубиконом, сломом эпох. Современники почти сразу почувствовали это. «Первым последствием, несомненно, будут аресты, а вторым – переворот в политике», – очень точно угадал в те декабрьские дни один из руководителей «Гипроазота», научного института из ведомства наркомтяжпрома Орджоникидзе. И добавил: «Реорганизация ОГПУ в НКВД означала смягчение борьбы, которое… вызвано смягчением борьбы контрреволюции. Но убийство Кирова доказывает, что борьба продолжается», и нет гарантии, «что не будет поворота к массовым арестам и террору».

А вот мнение академика Ивана Павлова, 12 декабря 1934 года: «Газеты раздули убийство Кирова в политическое событие… Вероятно, ревность или личные взаимоотношения вызвали эту смерть, и я не понимаю, к чему эти горы трупов… 17 лет мы живем под террором ГПУ. Последние месяцы, казалось, это исчезло, перешли к культурным формам работы, но теперь вновь жестокость и террор»[1].

Примечательно, и чиновник, и ученый расходятся в оценках причин трагедии, но сожалеют оба об одном – о завершении короткого периода (в несколько месяцев) «смягчения» репрессивной внутренней политики в СССР. Отсюда – ощущение и у них, и у многих других, что 1 декабря 1934 года случилось что-то непоправимое. И пока для всех важно не то, кто убил, а осознание утраченного с гибелью Кирова шанса жить «культурно», без постоянного страха, по-человечески…

Вопрос «кто виноват» станет актуальным позднее, когда в жерновах террора погибнут и оппозиционеры всех фракций и уклонов, и стойкая «ленинская гвардия», и «масса» обычных граждан, как интересующихся большой политикой, так и равнодушных к ней. Когда предчувствие, что смерть Кирова открыла перед советским обществом врата ада, подтвердилось.

За истекший почти век главных версий сложилось всего три:

1. Оппозиция.

2. Одиночка.

3. Сталин.

Каждая, соответственно, разбивается на свои более частные интерпретации, по-разному объясняющие подоплеку роковой смены эпох. Версия оппозиционная – лишь на первый взгляд ходульная до абсурдности. «Кто стрелял в Кирова?.. подлый фашистский бандит Николаев», член «подпольной троцкистско-зиновьевской фашистской террористической организации», стремившейся «убить вождей советского народа, уничтожить завоевания рабочих и крестьян, восстановить капиталистическое рабство в нашей стране».

В основе официальной трактовки – знакомство убийцы Кирова, Л.В. Николаева, с рядом активных участников зиновьевской оппозиции. Но для Ленинграда 1934 года общение с бывшими оппозиционерами не исключение, а норма. Тот же Киров выдвигал на важные посты немало тех, кто поначалу на собраниях голосовал против него… А иные весомые аргументы в пользу оппозиционного следа отсутствовали.

Хотя зацепки имелись. Например, адрес и телефон германского консульства в записной книжке Николаева. В 1934 году! После того как немцы организовали успешные покушения в Вене на австрийского канцлера Энгельберта Дольфуса (25 июля), а в Марселе – на югославского короля Александра I Карагеоргия и главу МИД Франции Луи Барту (9 октября). Если кому-то нужен свой «поджог Рейхстага», то фигура Николаева – самая удобная, чтобы надолго и накрепко связать в памяти народной Зиновьева и Каменева с Гитлером. Тем более что консул Рихард Зоммер «сбежал» из Ленинграда в Финляндию уже утром 2 декабря… Но власть не воспользовалась моментом. Возможно, её целью в ту пору были все-таки не поголовные репрессии оппозиционеров, как в Германии, а что-то иное?..

«Завершением успехов Кирова был ноябрьский 1934 г. пленум ЦК… Киров был главным докладчиком и героем дня. Вновь был поднят вопрос о его переселении в Москву и решен в положительном смысле. Было постановлено, что… это должно состояться… еще до нового года. Под его непосредственное руководство были поставлены все отделы Секретариата, которые были связаны с идеологией…

Уже первые телефонограммы, принесшие в Москву известие об убийстве, не оставляли сомнения в том, что убийство носило политический характер… Если относительно Сталина можно думать, что он одно время относился сочувственно к… политике замирения внутри партии, то его ближайшее окружение, его рабочий штаб был целиком против нее… Во главе… сопротивления стояли Каганович и Ежов… Этот дуумвират… с самого начала высказывался против политики замирения внутри партии. Пока был жив Киров, их выступления не отличались большой решительностью. Они довольствовались тем, что настраивали против неё Сталина… да всеми силами саботировали переселение Кирова в Москву… И вот теперь, после смерти Кирова, которая была выгодна только этому дуумвирату, они выступили открыто…»

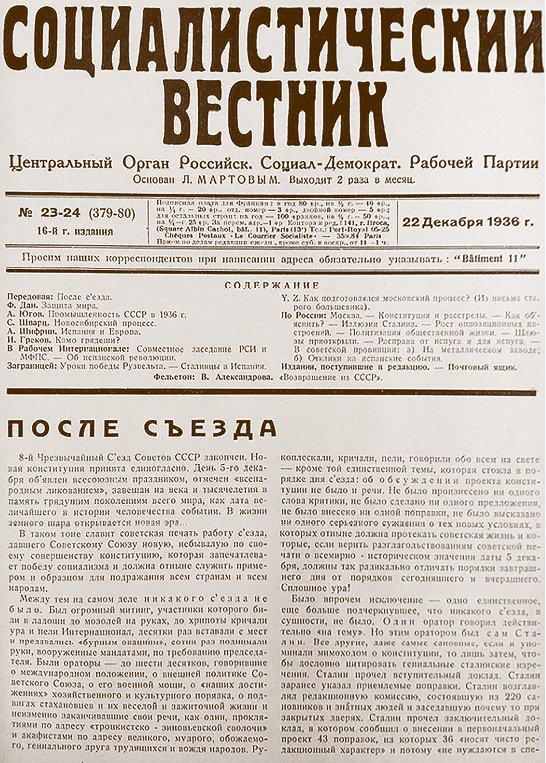

Эту сенсационную версию обнародовал меньшевистский «Социалистический вестник» в двух номерах от 22 декабря 1936 года и 17 января 1937‐го: Кирова убила не «старая» оппозиция, а «новая», из числа сталинистов-консерваторов. Именно они и внушили вождю, что подлинные заговорщики – троцкисты, зиновьевцы и каменевцы. Автор материала, «старый большевик», прямо не обвинил дуэт в убийстве, но намекнул весьма прозрачно: «…в декабрьские… дни 1934 года у нас как-то внезапно вырос интерес к делу об убийстве Столыпина, с которым в деле об убийстве Кирова имеется очень много общих черточек». Между тем Столыпина убил «одиночка», связанный с охранкой, не по приказу царя, а по внушению консервативной части царского окружения. Гибель Кирова оказалась финалом аналогичной «борьбы за влияние» на царя советского – Сталина.

Обложка журнала «Социалистический вестник». [Из открытых источников]

В отличие от прямого навешивания ярлыков на зиновьевскую оппозицию, данное объяснение политического кризиса в СССР выглядело более правдоподобным. Оно вызывало доверие, особенно после разгадки личности «старого большевика» – Н.И. Бухарина. В апреле 1936‐го он в Париже общался с Б.И. Николаевским, который по мотивам бесед с «любимцем партии» и написал для «Социалистического вестника» очерк о нравах в кремлевском закулисье. А материал автор подал так, чтобы знающие люди сразу вычислили, кто послужил источником информации.

Однако на встречах двух старых знакомых присутствовала жена Бухарина А.М. Ларина, и она в воспоминаниях опровергла, что муж говорил гостю что-либо настолько конфиденциальное. Более того, Анна Михайловна не исключала, что Николаевский умышленно подставил Бухарина накануне февральского 1937 года пленума ЦК, одобрившего арест Николая Ивановича. Причем не по собственной инициативе, а по наводке НКВД. Из Москвы же поступил и нужный материал.

И как все совпало! Командировку Бухарину в Европу под предлогом покупки архива Маркса организовала то же Москва. Впрочем, приобрести архив не получилось, а Бухарина срочно отозвали на родину вскоре после того, как он переговорил с Николаевским без свидетелей – кого-либо из членов делегации или сотрудников советского посольства… Неужели за сенсацией в эмигрантской печати – что Кирова убила одна из фракций сталинистов – стоял сам Сталин?

Интересно, что спустя более полувека концепцию переосмыслил Ю.В. Емельянов: «Организаторы убийства Кирова стремились дестабилизировать политическую обстановку в стране и вывести из равновесия Сталина…», побудив на «импульсивные шаги», на основе которых развертывались массовые политические репрессии. Они думали повторить прецедент покушения на Ленина в 1918 году, после чего «необыкновенно усилилась власть ВЧК». Теперь тот же эффект ожидался по отношению к новому карательному органу – НКВД.

Так, по мнению историка, проявила себя новая сталинская оппозиция, возглавляемая не Кагановичем с Ежовым (не годились они на роль кукловодов), а секретарем ЦИК СССР А.С. Енукидзе и примкнувшим к нему наркомом Г.Г. Ягодой. Заговор метил в Молотова, считавшегося «главным проводником неумеренно жесткой линии и защитником «перегибщиков». А Кировым пожертвовали, чтобы НКВД приобрело полномочия, необходимые для навязывания Сталину иной линии, отличной от молотовской… Заговор этот провалился. Енукидзе пал весной 1935 года, Ягода – осенью 1936‐го. Молотов устоял, но отныне с оппонентами, реальными или потенциальными, не церемонились…[2]

Любопытно, что обе трактовки о «борьбе за влияние на Сталина» подразумевают, что советским вождем, как флюгером, легко манипулировать. Если первый советник при Сталине – «миротворец» Киров, то Сталин – за ослабление террора; если амбициозные аппаратчики Каганович, Ежов или Енукидзе – то, наоборот, за усиление. Своей четкой позиции по данному, краеугольному вопросу лидер страны не имеет? А с другой стороны: очень удобная для Сталина маска, снимающая часть ответственности за Большой террор…

У версии «одиночка» всего два посыла: Николаев либо обиженный на ЦК член партии, либо обманутый муж. На первый всегда поглядывали косо, несмотря на то что сбежавший из СССР комиссар госбезопасности Г.С. Люшков, участвовавший в расследовании убийства Кирова, признал в интервью японской газете «Ёмиури симбун» в июле 1938 года, что Николаев – «ненормальный человек, страдавший манией величия. Он решил погибнуть, чтобы стать историческим героем. Это явствует из его дневника».

Кроме того, все особые комиссии под председательством В.М. Молотова (1957), Н.М. Шверника (1961), А.Я. Пельше (1967), сформированные Хрущевым, и специальная проверка прокуратурой и КГБ СССР в 1988–1990 годах в конце концов констатировали одно и то же: «Террористический акт… подготовлен и осуществлен одним Николаевым».

Тем не менее «амурная» история со дня сообщения академика Павлова не теряла актуальности. Её подтвердил, правда, полвека спустя П.А. Судоплатов, который «от своей жены, которая в 1933–1935 годах работала в НКВД в секретном политическом отделе, занимавшемся вопросами идеологии и культуры… узнал, что Сергей Миронович очень любил женщин, и у него было много любовниц как в Большом театре, так и в Ленинградском…

Мильда Драуле прислуживала на некоторых кировских вечеринках. Эта молодая привлекательная женщина… была одной из его «подружек»… Мильда собиралась подать на развод, и ревнивый супруг убил «соперника»… Материалы, показывающие особые отношения между Мильдой Драуле и Кировым… содержались в оперативных донесениях осведомителей НКВД из ленинградского балета…»[3].

Впрочем, материалы, упомянутые Судоплатовым, похоже, в архивах ФСБ отсутствуют, раз до сих пор не опубликованы даже в отрывках. Звездный час данная трактовка пережила на рубеже веков, когда историки обратили внимание на документ, в котором зафиксировано время первого допроса М.П. Драуле 1 декабря: 16–45. Жена Николаева находилась в Смольном в момент гибели Кирова! Тут же хранившиеся в кировском музее кепку и брюки отправили на экспертизу. А та показала: на брюках есть «пятно», а в кепке – отверстие, да такое, какое не могло образоваться, если Киров шел в ней по коридору…

Если бы не заявление бывшего замначальника ленинградского угрозыска П.П. Громова от 17 марта 1956 года, версия «обманутого мужа» вполне могла стать основной. Но Громов сообщил, что «вечером 1 декабря 1934 года… вместе с Красношеевым я направился на квартиру Николаева, где застал его жену…». Направился с Красношеевым И.И (начальником ЛУР) после вызова в Смольный, доставки Николаева в управление НКВД и визита на квартиру матери убийцы… Этот «рапорт» сразу прояснил породившую недоумение странность в протоколе допроса Драуле: тот закончился в 19–10, а текста в нём – всего на лист. Неужели с ней «беседовали» так долго, два с половиной часа? Нет, не долго, менее получаса, ибо перед нами заурядная оплошность того, кто сидел за печатной машинкой. Он просто спутал клавиши, нажав вместо восьмерки на шестерку (18–45 = 6 часам 45 минутам вечера).

Так что всякое изучение кировской одежды мгновенно утрачивает смысл. Киров приехал так неожиданно в Смольный вовсе не ради встречи с Мильдой Драуле. А с кем? С начальником УНКВД СССР по Ленинградской области Ф.Д. Медведем. Процитируем ещё один документ: «1‐го декабря… в кабинете тов. Медведя… около 4 ч. 30 м. позвонил телефон. Тов. Медведь, положив трубку, распорядился вызвать машину, т. к. его вызывал тов. Киров. Через 3–5 секунд раздался вторично телефонный звонок. Тов. Медведь, с первых же слов бросив трубку, крикнул: «в Кирова стреляли» – и тут же сорвался с места…»[4]

Очевидец – А.Л. Молочников, начальник экономического отдела УГБ НКВД по Ленинградской области. Благодаря ему становится ясно, что по дороге из дома во дворец Урицкого (Таврический) Киров захотел обговорить какой-то важный вопрос с главным чекистом области. Время позволяло, и он свернул в Смольный, в вестибюле дворца велел кому-то срочно позвонить Медведю, а сам отправился к себе в кабинет. Отсюда такой совсем короткий промежуток между двумя звонками…

Версия третья – «во всем виноват Сталин» – не сразу сложилась в каноническую. На стадии возникновения Сталин Кирова не убивал, а воспользовался убийством для расправы с оппозицией. Её активно пропагандировал Л.Д. Троцкий, окрестивший трагедию «азартной игрой за счет головы Кирова». Пролистаем «Бюллетень оппозиции». Октябрь 1936 года: «Сталин несет… не только политическую, но и прямую ответственность за убийство Кирова. Разумеется, Сталин и ГПУ не хотели этого убийства, – они рассчитывали арестовать террористов в последний момент, но подготовляя амальгаму (консул-Троцкий), они «играли головой Кирова». Эта игра была разрушена преждевременным выстрелом Николаева».

Примечательный парадокс! На исходе 1936 год. Со дня покушения в Смольном миновало два года, а откровенные антагонисты Сталина, меньшевики и Троцкий, находящиеся в относительной безопасности за границей, избегают открыто бросить обвинение вождю: ты убил Кирова! Нет, даже у них виноват кто угодно (несогласные с Кировым соратники или чекисты, проспавшие «преждевременный выстрел»), но не Сталин. Сталин, вернее, «сталинская бюрократия» «под видом борьбы с «террористами»… задушила последние проявления критической мысли в СССР… сведя свободу к праву проявлять стопроцентную верноподданность». А приказ убивать Сталин не отдавал… Откуда такая деликатность у Троцкого и особенно у меньшевиков? Не страх же их сковал перед вездесущими «щупальцами» НКВД? А тогда что?..

Вот уж кто точно не стеснялся в выражениях, так это узники сталинских лагерей из числа репрессированной «ленинской гвардии». Пусть в узком кругу и в укромном месте, они в году 1937‐м или 1938‐м не опасались произнести:

– Зиновьеву Киров был не нужен. С самого верха это идет. По указанию Хозяина…[5]

Правда, другой вопрос: зачем вождю столько жертв и искалеченных судеб, у них не имел удовлетворительного ответа, кроме одного, скоропалительного и поверхностного. Сталин – параноик и маньяк! Следовательно, преданного ему Кирова сгубила гипертрофированная мнительность вождя?

Серьезные сомнения в том заронил американский журнал «Лайф», опубликовав в номере от 6 апреля 1953 года первую часть воспоминаний сбежавшего в 1938 году из СССР майора госбезопасности А.М. Орлова. «Страшные секреты сталинской власти» касались как раз гибели Кирова.

«Экс-генерал тайной полиции» поведал, что «весной и летом 1934 года все конфликты между Кировым и другими членами Политбюро происходили из-за противоречивых директив, затрагивавших промышленное строительство в Ленинградской области… Со временем отношения Кирова и членов Политбюро стали очень напряженными, и его поездки в Москву сократились… Раздраженный чрезмерной независимостью, которую Киров не скрывал, Сталин решил отозвать Кирова из Ленинграда. Но Киров был не склонен переезжать.

Для выхода из трудной ситуации Сталин задумал дьявольский план. Он решил организовать убийство Кирова и повесить это преступление на «дверь» Зиновьева и Каменева…»

Очевидно, что «воспоминания» Орлова писались под влиянием «письма старого большевика» из «Социалистического вестника». «Генерал» лишь акценты расставил по-новому: Киров не «идеолог» нового курса, а неуживчивый удельный ленинградский князек, а потому убил Кирова не «дуумвират» (Каганович – Ежов), а сам вождь за… фронду и склоки, мешавшие дружной работе Политбюро. Так родилось более солидное обоснование и гибели Кирова, и массовой расправы с однопартийцами. Скатившийся до оппозиционности Киров, прежде преданный вождю, вконец разочаровал Сталина во всем и во всех, после чего и пробил час возмездия… для всех…

«Подсказку» Орлова в СССР заметили и развили. В знаменитом докладе на XX съезде КПСС Н.С. Хрущев, во-первых, осторожно засвидетельствовал обоснованность «троцкистской» версии кировской смерти: «После злодейского убийства товарища Кирова начались массовые репрессии и грубые нарушения социалистической законности».

Во-вторых, новый лидер партии намекнул, что в Смольном погиб не просто региональный лидер и фрондер, а… соперник Сталина: убийце «кто-то помогал из людей, обязанных охранять Кирова… после убийства… руководящие работники Ленинградского НКВД… подвергнуты очень мягким наказаниям, но в 1937 году… расстреляны. Можно думать… чтобы замести следы организаторов убийства Кирова». Хрущевский намек на местах поняли, и вскоре на партсобраниях открыто зазвучал мотив старой частушки: «Сталин Кирова убил»; «Киров, как восходящая звезда убит по прямому заданию Сталина»; «Выстрел 1 декабря… избавил Сталина от явного конкурента»[6].

Впрочем, доказательств варианту «Киров vs Сталина» явно не хватало. Судя по всему, сведения А.М. Орлова о стычках Кирова с кем-либо в Политбюро не нашли подтверждения ни в партийных архивах, ни в памяти Молотова, Кагановича, Микояна и Ворошилова – членов Политбюро в 1934 году. Иначе бы не пришлось делать ставку на два довольно слабых аргумента.

Первый: в феврале 1934 года на XVII съезде ВКП(б), на «съезде победителей», при избрании в ЦК Сталин набрал якобы около трехсот голосов против (всего делегатов – 1225), а не три, как значится в протоколе. Документов, уличающих подлог, не сохранилось. Вывод основывался исключительно на воспоминаниях участников съезда, выживших после Большого террора.

Второй: по воспоминаниям тех же участников съезда, на нём группа делегатов кулуарно предложила Кирову баллотироваться генеральным секретарем вместо Сталина. Но тот отверг инициативу, более того, предупредил о ней генсека. Согласитесь, доводы очень шаткие. А потому версия «Сталин убил Кирова-соперника» так и не стала официальной.

Пока правил Хрущев, было принято считать, что «Сталин убил Кирова, чтобы развязать Большой террор». Ведь, как Никита Сергеевич заверил партию на XXII съезде в 1961 году, «чем глубже мы изучаем материалы, связанные со смертью Кирова, тем больше возникает вопросов», и надо «еще приложить немало усилий, чтобы действительно узнать, кто виноват в его гибели»[7]…

Когда генеральным секретарем ЦК КПСС избрали Л.И. Брежнева, сталинскую версию аккуратно отодвинули в тень. Оставался вариант с одиночкой. Однако, сами понимаете, после ужасных разоблачений предшествующих лет исследователи не спешили его разрабатывать. Биографы Кирова, писавшие между «оттепелью» и перестройкой, обходили щекотливую тему стороной.

С.В. Красников ответил на вопрос «Кто организовал террористический акт?» пространной цитатой из речи первого секретаря ЦК на вышеупомянутом XXII партсъезде (книга вышла в конце лета 1964 года). С.С. Синельников в серии ЖЗЛ (книга вышла в конце 1964 года) ограничился двумя фразами: «…Кирова сразила пуля убийцы. Скончался Киров мгновенно – вероятно, без мучений». Ю.А. Помпеев в документальной повести «Хочется жить и жить» (вышла в начале 1987 года) использовал другой прием: процитировал свидетельства очевидцев покушения. И ни слова о «заказчике», кто бы им ни был…

«Перестроечная» эпоха откатилась, по сути, к хрущевским временам. Д.А. Волкогонов, «придворный» историограф М.С. Горбачева, в 1989 году повторял: «Даже сталинская любовь к Кирову (факты убеждают, что она была) не остановила, по-видимому, его перед тем, чтобы устранить популярнейшего человека, потенциального противника». И снова понадобилось А.А. Кирилиной поднимать документы, чтобы сделать вывод, в 2001 году уже окончательный: «Мнение о соперничестве Сталина и Кирова на политической арене глубоко ошибочно»[8].

Нечто новенькое предложил А.М. Иванов в книге «Логика кошмара». Он обратил внимание на жену Кирова – М.Л. Маркус, еврейку. Молотов, Ворошилов, Калинин и многие другие имели жен той же национальности. Что это? «Проходной балл», открывающий путь наверх»?! И вот ключевой тезис: «Россия… вынесла чудовищной силы удар, нанесенный ей примазавшимися к революции инородцами, и начала, отдышавшись, наносить контрудары, первый раз – в 1926–1927 гг., второй раз – в 1936–1938 гг.».

На XVII партсъезде противники «патриотической» линии Сталина предложили Кирову возглавить заговор, и он согласился, но предпочел «революции» «эволюцию» – «постепенное оттеснение Сталина от руководства… как тридцать лет спустя поступили с Хрущевым». Однако со Сталиным «этот номер не прошел»[9].

Итак, все возвращается на круги своя. Гибель Кирова явно изменила политический вектор, а кто стоял и стоял ли за убийцей, по-прежнему неясно. Впрочем, не свидетельствует ли это в пользу того, что сама взаимосвязь строится на распространенной логической ошибке: post hoc ergo propter hoc (после этого – значит, вследствие этого)? Ведь не обязательно убивать кого-либо, тем более Кирова, чтобы запустить конвейер репрессий. В конце концов, можно что-то поджечь или взорвать, свалив все на оппозицию, и получить тот же результат. И никакой Киров не сможет остановить праведный гнев пролетарских масс…