- -

- 100%

- +

Vor der Karlskirche wurde ein abendliches Spektakel inszeniert, bei dem eine plötzliche Beleuchtung des Kreuzes für Effekte sorgte.67 Der Kardinal rief die Vertreter „der einzelnen deutschen Stämme und Länder“ auf, die mit vorbereiteten Texten antworteten. Zahlreiche deutsche Katholikinnen und Katholiken waren der Veranstaltung allerdings wegen der von Hitler im Mai 1933 verhängten Tausend-Mark-Sperre, die eine Schwächung der österreichischen Wirtschaft zum Ziel hatte, ferngeblieben.

Betont wurde im Zusammenhang des gesamtdeutschen Katholikentags „Österreichs katholische und deutsche Sendung,“68 die auf eine Identitätsbildung von Österreich als zweiter, „besserer“ deutscher Nation abzielte, natürlich in Abgrenzung zum deutschen Nationalsozialismus, aber auch mit Bezug auf die katholisch-habsburgische Vergangenheit, wobei der „Rettung des christlichen Abendlandes“ in Zusammenhang mit dem Türkensieg 1683 eine besondere Bedeutung zugemessen wurde, konnte man doch das Zusammenwirken katholischer Fürsten unter habsburgischer Führung als Argument für einen Primat Österreichs nutzen. Nicht umsonst titelte die „Reichspost“ dazu: „Reichstag Gottes in Wien.“69

Im Zentrum der Veranstaltung stand die „Eucharistische Prozession der Männer und Jungmänner“ am Abend des 9. September, die vom Stephansdom über die Kärntner Straße und die Ringstraße zur Votivkirche geführt wurde.70 Die Veranstaltung fand, wie so oft im Austrofaschismus (aber nicht nur dort), abends statt, um die Dunkelheit für szenische Lichteffekte zu nutzen.

Die Votivkirche, anlässlich der Rettung Kaiser Franz Josephs 1853 vor einem Attentat errichtet, aus Spenden aus der ganzen Monarchie finanziert und ursprünglich als „österreichisches Pantheon“ intendiert, war ein weiterer wichtiger habsburgischer Erinnerungsort und bis 1918 die Garnisonkirche des österreichisch-ungarischen Militärs. Als Denkmal des Heeres stand sie für dessen historische Funktion beim Entsatz von Wien, aber auch für die Exekutive als Stütze des austrofaschistischen Regimes. Außerdem befindet sich in der Votivkirche das Grabmal von Niklas Graf Salm, eines Befehlshabers während der Ersten Wiener Türkenbelagerung 1529.71

Der Architekt Ceno Kosak, ein Schüler von Clemens Holzmeister, inszenierte eine „abendliche Kerzenprozession, an der keine einzige Frau teilnehmen wird“ – ein Vorgeschmack auf die bald folgende Zurückdrängung von Frauen ins Private.72 – Seine Befassung als Künstler begründete Kosak mit der Notwendigkeit, „dem gemeinsamen Willen der Masse einen klaren, überzeugten und symbolischen Ausdruck zu geben.“ Für Aufstellung und Durchführung zeichnete General Wiesinger verantwortlich; die dezidiert militärische Struktur und Organisation der späteren austrofaschistischen Aufmärsche wurde hier präfiguriert. Den Anfang bildete eine Gruppe von 120 fahnentragenden Reitern in altchristlichen Gewändern (Abbildung 6) sowie eine Gruppe von Posaunenträgern. Es folgte – hinter einem vier Meter hohen Kreuz – eine ebenfalls kreuzförmig angeordnete Formation von Klerikern im vollen Ornat, im Zentrum der Kardinal mit dem Allerheiligsten unter dem Himmel. Dahinter kamen Regierung, Militär, Vereine und Verbindungen – Pfadfinder, Studenten, Soldaten, katholische Jugend usw. Den Abschluss bildete die „gleichförmige Gruppe der Lichtund Fahnenträger.“73 Die kirchliche Manifestation wurde durch die Präsenz von Regierung und Funktionären politisch aufgeladen und durch die Präsenz Gottes im Allerheiligsten legitimiert. Optische und akustische Effekte wie Orgelklang und Scheinwerferlicht wurden zur Dramatisierung und Effektsteigerung benützt.74 Auch Manifestationen des NS-Regimes wurden gerne in der Dämmerung oder in der Dunkelheit veranstaltet, um Lichtspektakel zu inszenieren, durchaus auch mit sakral-visionären Untertönen.75

Ein Novum in der Festkultur war die beschriebene mittelalterlich-frühchristlich kostümierte Gruppe, denn für das Mittelalter als Bezugsepoche gab es in Wien nur wenige Vorbilder. Die traditionelle Wiener Identifikationsepoche war das Barock mit seinen spektakulären Kirchen, Schlössern und Palais und mit historischen Persönlichkeiten wie Prinz Eugen von Savoyen, einem weiteren „Türkenbezwinger“, und Kaiserin Maria Theresia. Bezugnahmen auf das Mittelalter gab es zuvor vereinzelt mit Hans Makarts Festzügen in der Gründerzeit, politisch aufgeladen allerdings erst im Zeitalter des von den Austrofaschisten als Vorgänger und Vorbild verehrten christlichsozialen Bürgermeisters Lueger: Damals wurde versucht, ein – entgegen der historischen Wahrheit – friedliches, ständisch organisiertes wienerisches Mittelalterverständnis zu propagieren, charakterisiert von bürgerlichem Wohlstand und von der Abwesenheit sozialer Konflikte.76 Der Rückgriff auf vorindustrielle, ständische Gesellschaftsformen, wie sie der auch sonst fortschrittsfeindliche Austrofaschismus wollte, war damals bereits von christlichen Sozialreformern wie Karl von Vogelsang propagiert worden.77 Holzmeister verfügte bereits über Erfahrungen mit der Mittelalterrezeption in der Festkultur: Seit 1911 war er als Leiter der Bauberatungsstelle des Vereins „Deutsche Heimat“ für die Förderung bodenständigen Bauens zuständig. Der Verein war 1905 gegründet worden, um die „Liebe zur Heimat und zum angestammten Volke“ zu fördern, aber auch, um zur „wirtschaftlichen Hebung“ der österreichischen Provinz beizutragen.78 Zu diesem Zweck organisierte der Verein – neben Vorträgen, „vaterländischen Abenden“, Schulungen und Beratungen – zahlreiche lokaler Feste, die auf regionale Besonderheiten und historische Ereignisse hinweisen und gut erhaltene Altstadtkerne präsentieren sollten. Beliebt war unter anderem das oft wiederholte und in mittelalterlichen Kostümen durchgeführte „Veilchenfest“79 auf dem Wiener Kahlenberg.

Das im Festzug evozierte Frühchristentum hatte bis dahin im Wiener beziehungsweise österreichischen Identifikationsnarrativ völlig gefehlt. Es fand seinen Eingang in Ceno Kosaks Inszenierung wohl über eine ganz andere Quelle, nämlich die katholische Liturgiereform-Bewegung, die sich – besonders in den Schriften ihres Protagonisten Johannes von Acken – ausführlich mit frühchristlicher Liturgie und den entsprechenden Bauformen beschäftigt hat und die in der Rückkehr zu diesen Wurzeln wichtige Erneuerungsmöglichkeiten für den Katholizismus und seinen Kirchenbau sah. Dieser Einfluss – er wird weiter unten näher thematisiert – wurde durch Clemens Holzmeister und Robert Kramreiter eingebracht, die zuvor Kontakte zur rheinischen katholischen Reformbewegung gehabt hatten.80

Der von Kosak in Szene gesetzte Festzug führte über die Ringstraße, genauer gesagt über jenen Abschnitt, der das den Christlichsozialen verhasste, weil sozialdemokratisch gewollte und kodierte Republikgründungsdenkmal enthielt.81 Die Haltung des Austrofaschismus zur Ringstraße war zwiespältig: Sie war ein Dokument der von ihm (ebenso wie seiner Identifikationsfigur Lueger) abgelehnten Epoche des Liberalismus und Kapitalismus, aber auch traditioneller Veranstaltungsort des politischen Gegners, der Sozialdemokratie, deren Umzüge am 1. Mai über den Ring zum Rathausplatz führten und bis heute führen. Andererseits war die Prachtstraße ein vom hoch verehrten Kaiser Franz Joseph gewolltes Stadterweiterungsprojekt gewesen, mit dem Sitz der Dynastie in der Hofburg, mit dem dynastisch kodierten Heldenplatz mitsamt Burgtor und den ehemals kaiserlichen Museen. Die Strategie der Austrofaschisten im Umgang mit der Ringstraße war die einer Neuüberformung: Bereits am 1. Mai 1933 wurde die Ringstraße durch Polizei und Militär gesperrt, um den traditionellen Maiaufmarsch der Sozialdemokratie zu verhindern.82 Am 1. Mai 1934, am Tag der Einsetzung der austrofaschistischen Verfassung, fand stattdessen am Ring ein „Huldigungszug der Stände“ in mittelalterlichen Kostümen und ein „Festzug Alt-Wien“ statt.83

1934 wurde das Republikgründungsdenkmal am Ring abgebaut, an seiner Stelle sollte ein „Denkmal der Arbeit“ entstehen; das Burgtor wurde als Denkmal der Armee überformt, und zahlreiche Prozessionen und Umzüge, wie zum Beispiel das Doppelbegräbnis der Kanzler Seipel und Dollfuß, wurden um den Ring geführt. An der Ringstraße befindet sich auch mit dem Karl-Lueger-Denkmal (1913–1916), das einzige christlichsozial initiierte Denkmal der ausgehenden Monarchie. Weitere ältere Bestände an der Ringstraße, wie das Radetzkydenkmal am Stubenring, das Deutschmeisterdenkmal, die Denkmäler Erzherzog Karls und Prinz Eugens, Kaiserin Maria Theresias und Fürst Schwarzenbergs, fügten sich passend in den dynastisch-militärischen Schwerpunkt austrofaschistischer Erinnerungskultur.

Ein weiterer habsburgischer Erinnerungsort war das kaiserliche Schloss Schönbrunn, Wohn- und Regierungssitz Kaiserin Maria Theresias und Sterbeort Kaiser Franz Josephs. Das habsburgische Vermögen war mit dem sogenannten Habsburgergesetz, einem Verfassungsübergangsgesetz aus 1919, an den Staat gefallen, die Habsburger wurden damals des Landes verwiesen, der Adel in Österreich abgeschafft. Diese republikanischen Gesetze wurden mit ebenso wie das Adelsaufhebungsgesetz in den Rang eines einfachen Bundesgesetzes rückgestuft. 1935 wurde der Landesverweis für die Habsburger aufgehoben und eine Vermögensrestitution der Bundesregierung zur Entscheidung überlassen. Als Zeichen des Bezugs zur Monarchie und des Wunsches nach Kontinuität adaptierte der autoritäre Staat einige habsburgische Symbole und Hoheitszeichen, wie die Kaiserhymne und den Doppeladler. Statt Hammer und Sichel, wie ihn der (einköpfige) Wappenadler der Ersten Republik in den Fängen hielt, wurden nun Kreuz und Schwert eingesetzt.84 Dazu kam 1933 das Kruckenkreuz als Zeichen der Vaterländischen Front (Abbildung 9), das dem nationalsozialistischen Hakenkreuz ähnelte, ihm aber bewusst als Zeichen christlichen Deutschtums entgegengesetzt sein sollte.85 Das Kruckenkreuz ist als Schwertfegermarke auf dem Reichsschwert (Mauritiusschwert) dargestellt, einem Bestandteil der Reichskleinodien des Heiligen Römischen Reichs. Das Schwert wird in der Weltlichen Schatzkammer aufbewahrt wird und trägt unter anderem die Inschriften „CHRISTVS · VINCIT · CHRISTVS · REIGNAT · CHRISTVS · INPERAT“ sowie an der Scheide eine Reihe von Kaiserdarstellungen, so dass hier mehrfache Anknüpfungspunkte sowohl für den Politischen Katholizismus (Christkönigsideologie) als auch für den Versuch einer Legitimierung der behaupteten Vormachtstellung Österreichs als deutscher Nation, wie sie der Austrofaschismus verfolgte, vorhanden waren.

Abbildung 9: Kruckenkreuz (Wikipedia)

Mehrere Veranstaltungen des Katholikentags fanden im Praterstadion statt. Im Vorfeld der 2. Arbeiter-Olympiade erbaut (der Grundstein wurde am zehnten Jahrestag der Ersten Republik gelegt86) und 1931 eröffnet, war das Stadion ein zentraler Veranstaltungsort der Sozialdemokratie und der Arbeitersportbewegung, nicht nur für Sportereignisse, sondern auch für Manifestationen und Festveranstaltungen.87 Nach einem Wettbewerb, den Otto Ernst Schweizer gewonnen hatte, wurde es mit seiner aufwändigen Stahlbetonkonstruktion und den umgebenden Sportanlagen zu einem Denkmal des Roten Wien, zum Inbegriff sozialdemokratischer Fortschrittlichkeit und Wiener Freizeitkultur. In einem 1935 herausgegebenen Jubiläumsband zum 100-jährigen Bestehen des Stadtbauamts (dessen Beamte wenige Jahre zuvor die Erbauung und Eröffnung des Stadions im sozialdemokratischen Kontext miterlebt hatten) wurde das Stadion jedoch politisch so neutral präsentiert, als wäre es schon immer dagewesen.88

Beim Katholikentag 1933 wurde das Stadion besonders nachdrücklich neu kodiert. Hier hatte ein halbes Jahr zuvor die letzte Maikundgebung der Ersten Republik stattgefunden.89 Am 10. September fand hier die Hauptversammlung des Katholikentags statt, mit einem Zug der Ostmärkischen Sturmscharen, einer 1930 gegründeten paramilitärischen Truppe, deren Fahnen wieder „aus dem Geiste altchristlicher Symbolik“ gestaltet waren.90 Hier sprach Bundeskanzler Dollfuß über die Errichtung eines „christlich-deutschen Staats“. Am 10. September mittags wurden 40.000 Bauern während einer Festmesse auf Kirche und Regime eingeschworen,91 nachmittags folgte die Aufführung des als Massenspektakel inszenierten Weihespiels „St. Michael führe uns!“ von Rudolf Henz. Unter anderem trat dabei eine rote Fahnen schwingende, Arbeiter darstellende Gruppe auf, die vor dem Kreuz zurückschreckte und das Feld räumte. Danach wurde die katholische Jugend Christus geweiht.92 Eine derart nachdrückliche Bespielung mit Weihespielen, Messen, Bekenntnis- und Schwurveranstaltungen sollte das Stadion, bis dahin unter anderem auch Spielort der „Wunderteam“ genannten österreichischen Fußballnationalmannschaft, nachdrücklich im öffentlichen Bewusstsein umdeuten.

Unweit des Stadions, am Trabrennplatz in der Krieau, hielt Bundeskanzler Dollfuß am 11. September 1933 seine Grundsatzrede zum autoritären Umbau des Staates. Der Termin zugleich mit dem ersten Generalappell der Vaterländischen Front hatte mehrfachen „Befreiungs“-Bezug: Es war der Vorabend des Jubiläums der Befreiung Wiens von den Osmanen, die als „Horden aus dem Osten“ als ebenso unchristlich gebrandmarkt werden konnten wie die ebenfalls aus dem Osten kommende Gefahr des Bolschewismus, vor denen das katholische Österreich Europa ebenso bewahren wollte wie 1683.93 Außerdem galt die im Mai 1933 als Nachfolgerin der Christlichsozialen Partei gegründete Einheitspartei der Vaterländischen Front den Machthabern als Befreiung von Demokratie und Parlamentarismus, wie Dollfuß in seiner Rede betonte.94

Der 1878 eröffnete Trabrennplatz in der Krieau im Wiener Prater war bis dahin kein politisch konnotierter Ort gewesen. Die Entscheidung für ihn hat wahrscheinlich mit seiner Nähe zum Messegelände und zur Rotunde zu tun, die als Monumentalbau für die Wiener Weltausstellung 1873 erbaut worden war und dadurch Wien als Weltstadt repräsentierte. Außerdem hatte in der Rotunde im September 1912 der Eucharistische Kongress stattgefunden, eine katholische Großveranstaltung, die mehrere Details des Katholikentags 1933 vorweggenommen hatte: die Anwesenheit eines päpstlichen Kardinallegaten, die Inszenierung als Massenspektakel und eine spektakuläre und sehr erfolgreiche sakrale Musiktheatershow, das „Mirakelfestspiel“.95 In den Augen der Machthaber mag diese historische kirchliche Nutzung der Rotunde ihre an sich liberal motivierte Entstehung überschrieben haben. Außerdem signalisierte die 25. Wiener Herbstmesse 1933, die in der Rotunde zeitgleich mit dem Katholikentag stattfand, dass die „Talsohle der Weltwirtschaftskrise durchschritten war“.96 Der Trabrennplatz lag genau in der Achse der (1937 abgebrannten) Rotunde, deren über 100 Meter hohe, weithin sichtbare Kuppel den monumentalen Hintergrund für die Kanzlerrede darstellte.

Nach der Kundgebung zogen die Anwesenden zum Burgtor, einem weiteren habsburgisch-militärischen Erinnerungsort, wo ein großes historisches Türkenzelt aufgebaut war. Dort, unweit des Reiterdenkmals des Prinzen Eugen, eines weiteren populären barocken Türkenhelden im Dienste Habsburgs, nahm der Kanzler das Defilee der Vaterländischen Front ab. Irene Nierhaus hat darauf hingewiesen, dass dieser Ort beim Wien-Besuch des polnischen Papstes Johannes Paul II. anlässlich des Katholikentags 1983 nochmals ähnlich instrumentiert wurde: Zum 300. Jubiläum der Türkenbefreiung wurde die Papsttribüne neben dem Prinz-Eugen-Denkmal aufgestellt, als „geschichtliche Bezugnahme zum Szenarium“.97 Bei dieser Gelegenheit wurde auch dem Porträtmedaillon des polnischen Königs Jan Sobieski, der das Entsatzheer 1683 befehligt hatte, an der Kirche auf dem Kahlenberg ein Relief-porträt des polnischen Papstes zugefügt.98 Hier erschließt sich eine deutliche Kontinuität in die Zweite Republik.

In Zusammenhang mit den recht salopp „Türkenbefreiungsfeiern“ – eigentlich war es das osmanische Heer unter der Leitung Kara Mustafas gewesen, das Wien belagert hatte, – rückte der Kahlenberg, Ort der Entsatzschlacht von 1683, bei dem die Osmanen geschlagen worden waren, in den Mittelpunkt. Beide Berge sind darüber hinaus auch dynastische Erinnerungsorte. Am Leopoldsberg befindet sich die landesfürstliche Burg der Babenberger, die als Herzöge Vorläufer der Habsburger und über Leopold III. den Heiligen mit der Gründungslegende des bedeutenden, nahe gelegenen Augustiner-Chorherrenstift Klosterneuburg verbunden waren. Im Stift befindet sich auch das Grab des Babenbergers. Die Kirchenstiftung Kaiser Leopolds I. von 1679 auf dem Leopoldsberg war der habsburgische Eintrag in die Memorialtopografie des Ortes. Hier (und nicht auf dem heutigen Kahlenberg) hat der Kapuzinerpater Marco d’Aviano die berühmte Messe vor der Entsatzschlacht gelesen,99 bei der der polnische König ministriert haben soll. D’Aviano befand sich den ganzen Tag vor Ort, gehört daher auch zum Personal des austrofaschistischen Türkenbefreiungskults und erhielt bald ein eigenes Denkmal, wie auch Kahlenberg und Leopoldsberg durch die Errichtung der Höhenstraße durch das Regime gewürdigt werden sollten. – Der heutige Kahlenberg wurde von Kaiser Ferdinand III., einem der Protagonisten der Gegenreformation in Österreich, mit einem Kamaldulenserkloster bestiftet, an dessen Kirche St. Josef sich zahlreiche Bezüge zu den Ereignissen von 1683 finden. Alljährlich werden dort bis heute polnische Gedenkfeiern zu den Jahrestagen der Schlacht abgehalten.

Neben der Nutzung ideologisch genehmer und vorteilhafter Erinnerungsorte sollte das Regime in der Folge eine teilweise radikale, teilweise erstaunlich halbherzig gedachte „damnatio memoriae“ an den symbolhaften Orten seiner politischen Gegner durchführen. Mangels entsprechender Manifestationen der Nationalsozialisten betraf das ausschließlich sozialdemokratische Orte und Erinnerungsmale. Diese Aktionen konnten allerdings erst nach dem Verbot der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei (SDAP) infolge der Ereignisse des Februar 1934 beziehungsweise nach der Erlassung der neuen Verfassung am 1. Mai 1934 durchgeführt werden.100

Abbildung 10: Bundeskanzler Engelbert Dollfuß (ÖNB/Fenichel)

Anlässlich der Feierlichkeiten zum Katholikentag 1933 traten einige der neuen Protagonisten des politischen Diskurses öffentlichkeitswirksam in den Vordergrund.

Zu Bundeskanzler Dollfuß (Abbildung 10) und der bereits zu seinen Lebzeiten initiierten, nach seiner Ermordung durch die Nationalsozialisten beim Juliputsch 1934 kulminierenden Mythisierung hat zuletzt Lucile Dreidemy ausführlich gearbeitet.101

Hier soll nur zusammenfassend festgehalten werden, dass in der Person Dollfuß nahezu alle vom Regime gewollten symbolischen, historischen und ideologischen Bezüge zusammenliefen: Dollfuß, ein Bauernsohn aus Niederösterreich, galt als „Sohn der Scholle“, kaisertreuer Soldat (er hatte im Ersten Weltkrieg gekämpft und hielt die programmatische Trabrennplatzrede in der Uniform der Kaiserjäger) und „Führer mit menschlichem Antlitz“; er wurde als volksnaher, sympathischer und tiefgläubiger pater familias präsentiert, und im Verhältnis zur politischen „Schutzmacht“ (und zum austrofaschistischen Vorbild) Italien wurde sein Verhältnis zum Diktator Mussolini als freundschaftlich dargestellt. Überhaupt basierte das zeitgenössische Dollfußbild im Gegensatz zur (Selbst-)Darstellung Hitlers oder Mussolinis „viel weniger auf Furcht als auf Identifikation und Sympathie“: Der „kleine Kanzler“ (Dollfuß war nur 1,53 Meter groß, ein Umstand, den die Hagiografie auszunützen verstand) konnte nach einem missglückten Attentat am 4. Oktober 1933 auf den Titelbildern der Illustrierten als Genesender im Pyjama am Krankenbett abgebildet werden.102 Ebenso wie fast alle Repräsentanten der austrofaschistischen Eliten, vor allem der katholischakademischen,103 war Dollfuß über seine Mitgliedschaft im Cartellverband (CV) exzellent vernetzt. Vom Bundespräsidenten abwärts waren 16 Regierungsmitglieder beim CV, dazu 30 Prozent der Mitglieder des Staatsrats, 35 Prozent des Bundeskulturrats und 72 Prozent des Länderrats. Auch in Kultur, Kirche und Medien war der CV sehr präsent; Mitglieder waren zum Beispiel Friedrich Funder, der Chefredakteur der einflussreichen „Reichspost“, aber auch der „inoffizielle Kulturminister“ Clemens Holzmeister.104

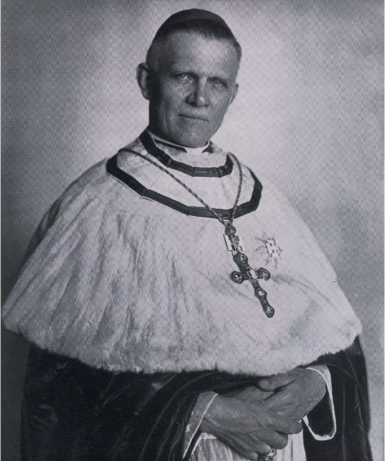

Der Wiener Kardinal Theodor Innitzer (Abbildung 11) war ein weiterer wichtiger Protagonist, der als ranghöchster Vertreter der Kirche vor Ort so gut wie alle offiziellen Gelegenheiten für Weihen, Messen, Eröffnungen, Prozessionen etc. wahrnehmen sollte.

Abbildung 11: Kardinal Theodor Innitzer (Moderne Welt 12 (1933), 7; ANNO/ÖNB)

Nach Dollfuß’ Ermordung unterstützte Innitzer dessen profane und sakrale Verehrung, die in Junktimierung mit der Christkönigsideologie in eine umfassende Sakralisierung des „Helden- und Märtyrerkanzlers“ in Zusammenhang mit dessen Namenspatron, dem hl. Engelbert, münden sollte.105 Führende Rollen nahm der Kardinal bei Weihezeremonien der zahlreichen neuen Kirchenbauten ein, ebenso bei den vom Regime neu belebten und sorgfältig inszenierten Fronleichnamsprozessionen, bei der sich die politischen und kirchlichen Eliten im öffentlichen Raum Wiens im Rahmen des traditionellen kirchlichen Festes alljährlich wieder präsentierten. Fronleichnam, als Gegenbild zu den sozialdemokratischen Umzügen und als Manifestation des christlichsozialen „Christus regnat“ von Künstlern inszeniert und ausgestattet, sollte barocke Festkultur und politische Manifestation mit kirchlicher Legitimation verbinden.106 Kurz nach dem „Anschluss“ Österreichs an Hitlerdeutschland sollte Innitzer eilig die Seiten wechseln: Anlässlich einer Volksabstimmung über den Verbleib Österreichs im Deutschen Reich forderte er mit seinen Bischöfen nicht nur alle Christen auf, für den Verbleib bei Deutschland zu stimmen, er unterzeichnete die entsprechende Erklärung der Bischöfe auch noch handschriftlich mit dem Hitlergruß.107

Für die zentrale Regie des Katholikentags verantwortlich war dessen Präsident, der Architekt Clemens Holzmeister (1886–1983) (Abbildung 12), der hier erstmals jene politische Bühne betrat, auf der er die folgenden Jahre hindurch in beispielloser Weise reüssieren sollte. Der Tiroler Holzmeister hatte an der Wiener Technischen Hochschule bei Karl König und Max Ferstel studiert und war mit dem Wiener Krematorium (erbaut 1921–1924), einem Symbolbau der Sozialdemokratie, bekannt geworden. Holzmeister war auch Akademieprofessor in Wien und Düsseldorf und von 1932 bis 1936 Vorsitzender der Zentralvereinigung der Architekten Österreichs.108 Ab 1927 fungierte Holzmeister zusätzlich als Regierungsarchitekt der Türkei unter Kemal Atatürk; er plante unter anderem das Regierungsviertel von Ankara.109 Später sollte Holzmeister in Österreich auch politische Ämter und Leitungsfunktionen akkumulieren; er war ab 1934 Leiter des Arbeitskreises „Bildende Kunst“ in der Einheitspartei Vaterländische Front, von Juni bis Oktober 1934 Rat der Bürgerschaft der Stadt Wien und von 1934 bis 1938 Staatsrat. Der Multifunktionär Holzmeister war seit seiner Studienzeit gut vernetzt: Als Mitglied der Verbindung Norica und dank der starken politischen Stellung des Cartellverbands, der in großer Mehrzahl hinter Bundeskanzler Dollfuß stand und dessen Mitglieder in Kirche, Staat und Medien den Großteil der Funktionäre stellten,110 war Holzmeister „allen Würdenträgern des Staates“ per Du-Wort verbunden.111 Holzmeisters erfolgreiche Tätigkeit für die sozialdemokratische Gemeinde Wien scheint ihm im Austrofaschismus nicht geschadet zu haben; der Kritik am Entwurf des Gebäudes für die damals von der Kirche verbotene Feuerbestattung entzog er sich durch die Einholung eines theologischen Gutachtens.112

Abbildung 12: Architekt Clemens Holzmeister (Das interessante Blatt, 02.04.1936, 8)

Großen Einfluss hatte Holzmeister in den folgenden Jahren im Kunstbetrieb, ganz besonders im „Neuen Werkbund Österreich“, einer konservativen Abspaltung von dem seit 1913 bestehenden Österreichischen Werkbund. 1933 war Josef Hoffmann (1870–1956), damals arrivierter Architekt, Designer und Professor an der Kunstgewerbeschule, nach einem Konflikt aus dem Werkbund ausgetreten. Im Zentrum dieses Konflikts war die schwindende Bedeutung des handwerklichen Kunstgewerbes gegenüber dem Industriedesign gestanden, der auch ein Konflikt zwischen Individualismus und Kollektivismus, Kunsthandwerk und Serienproduktion, Patriotismus und internationaler Öffnung war. Hoffmann folgten die Vertreter der konservativen Fraktion, unter anderem Max Fellerer, Eduard Josef Wimmer, Michael Powolny, Carl Hagenauer und Clemens Holzmeister, die die Förderung des Kunstgewerbes als eine der „vornehmsten und eigentlichen Aufgaben des Werkbunds“ sahen.113 Bald nach den Februarkämpfen 1934 präsentierte sich der von Hoffmann, Holzmeister und Max Fellerer gegründete „Neue Werkbund Österreich“, der die Rückkehr zu Heimatkunst und Handwerk auf seine Fahnen schrieb und der nichts weniger als das „Kulturgewissen Österreichs“ sein wollte.114 Max Fellerer, ein enger Mitarbeiter Holzmeisters, wurde 1934 zum Rektor der Kunstgewerbeschule ernannt; auch die wichtigen Künstlervereinigungen, wie Secession, Künstlerhaus und Hagenbund, folgten bald willig dem politischen Mainstream. Die österreichische Architektenvereinigung installierte 1933 ein neues regimetreues Organ, die Zeitschrift „Profil“, die bis 1938 bestand, und der 1934 begründete Große Österreichische Staatspreis ging fast durchwegs an politisch genehme Künstler.115 Solche Künstler waren es auch größtenteils, die die Aufträge für österreichische Repräsentationsbauten im internationalen Kontext – Weltausstellungsbeiträge, Ausstellungseinrichtungen, Kulturinstitutsbauten – erhalten sollten.