- -

- 100%

- +

Als fortifikatorisches Tor mit fünf mittleren Durchfahrten und ursprünglich zwei flankierenden Hallen war das Burgtor typologisch Vorbildern aus der oberitalienischen Festungsarchitektur im Umkreis von Jacopo Sansovino und Michele Sanmicheli verpflichtet. Peter von Nobile entwarf einen symmetrischen Torbau aus drei miteinander verbundenen Einheiten, einer mittleren fünfachsigen, etwas überhöhten Durchfahrt und zwei flankierenden Torwächterhäusern, alle mit Flachdächern (Abbildung 18). Diese drei Elemente haben zur Vorstadt hin eine gemeinsame Baulinie, während an der Stadtseite die Türhäuser als kräftige Risalite vortreten. Ebenso unterschiedlich ist die Detailgestaltung der beiden Fassaden: Die Vorstadtseite (Abbildung 18) verzichtet auf eine Säulenordnung, greift mit den mittleren Arkaden und den seitlichen Thermenfenstern mit Bossenquader-Einfassungen Elemente der „architecture parlante“ französischer Provenienz auf und betont das fortifikatorische Element. Über dem umlaufenden Triglyphenfries trägt die Mittelattika die Inschrift „Franciscus I. Imperator Austriae MDCCCXXIV“. Die Stadtseite hingegen wird von der dorischen Ordnung der vorgelegten Säulenhallen dominiert; zur Hofburg hin wurde die Devise Kaiser Franz’ I. angebracht („Iustitia regnorum fundamentum“; Abbildung 19).

Abbildung 19: Burgtor, Fassade zum Heldenplatz

Abbildung 20: Karl Friedrich Schinkel, Neue Wache, Berlin; Umbau von Heinrich Tessenow 1931 (Foto Ansgar Koreng/de.wikipedia.org)

Die symbolische Vorkodierung prädestinierte das Burgtor für eine neuerliche Überschreibung. Aber welche Rolle spielte in diesem Zusammenhang die vorhandene Architektur, wie passte sie in das christlichsoziale Denkmalkonzept von 1933/1934? 1881 waren Klagen laut geworden, dass das Burgtor „seit dem Wegfall der Bastionen gegenstandslos geworden“ sei.162 Genau diese Freistellung und der daraus resultierende Funktionsverlust haben aber die Neuinterpretation des Burgtors als Denkmalbau erst möglich gemacht. Die Rezeption der von Nobile am Burgtor verwendeten Stilformen, vor allem der „Kubische Stil“,163 mag noch 1934 als Repräsentationsstil des Hofbaurats und damit als „imperialer Stil“ rezipiert worden sein, der das öffentliche Bauen des Vormärz dominiert hatte, so dass auch hier eine Tradition in die von den Denkmalbetreibern glorifizierte Epoche des habsburgischen Neoabsolutismus zurückreichte. Die dorische Säulenordnung an der Burgseite, nach Renate Wagner-Rieger hier zum ersten Mal in Wien verwendet, wirkt stark archäologisierend, insbesondere in Zusammenhang mit Nobiles nahe gelegenem Theseustempel im Volksgarten (1820–1823), einer verkleinerten Nachbildung des Theseions in Athen.164 Die traditionelle Interpretation der Dorica als männliche, soldatische Ordnung mag hier auch eine Rolle gespielt haben.165

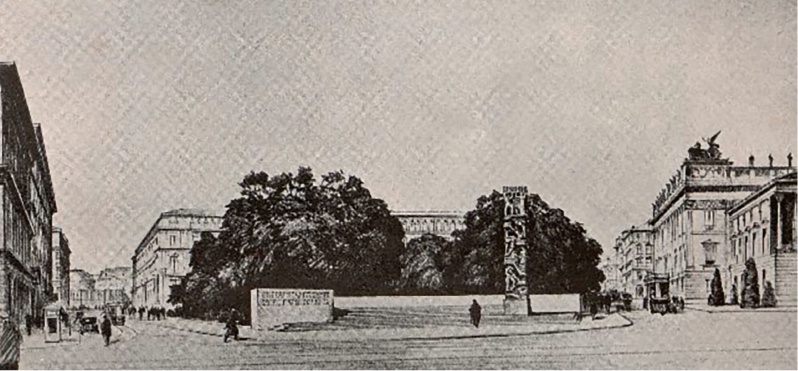

Eine Anregung für den Burgtorumbau könnte Heinrich Tessenows Umbau der Neuen Wache Unter den Linden in Berlin (1931) gewesen sein (Abbildung 20). Der Bau dient heute als zentrale Gedenkstätte Deutschlands für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Abbildung 21: Giovanni Muzio, Mailand, Sacrario ai Caduti (Denkmal für die Gefallenen), eröffnet 1928; it.wikipedia.org.

Auch die Neue Wache war zu Beginn des 19. Jahrhunderts errichtet worden, ähnlich wie das Wiener Burgtor als Reaktion auf die Napoleonischen Kriege, und sie lag unweit des königlichen Palais, so wie das Burgtor zum Umfeld der kaiserlichen Hofburg gehört.166

Als „zweites Wahrzeichen dieser Stadt [=Wiens, neben dem Stephansdom; d. A.], ein Symbol Österreichs“ bezeichnete die regimetreue Presse das Heldendenkmal im Burgtor.167 Auf die formale Seite der Architektur und ihre Eignung für den Zeitgeschmack gingen die Berichte des Jahres 1934 jedoch nicht ein. Abgesehen von der generell nationalen und militärischen Kodierung des Burgtors könnte sich ein erneuertes Interesse an Nobiles Klassizismus auf eine allgemeine Tendenz in der Architektur zurückführen lassen: Seit kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte sich ein neuer, in verschiedenen Varianten auftretender Neoklassizismus etabliert, der bis in die 1930er Jahre als Gegentrend zum internationalen Funktionalismus weiter bestand. In Österreich war dieser Trend von Josef Hoffmanns Pavillons auf der Weltausstellung in Rom 1911 und auf der Werkbundausstellung in Köln 1914 eingeleitet worden, in Deutschland durch die Arbeiten von Tessenow und Behrens. In Italien arbeiteten die Architekten des Novecento mit unterschiedlichen Varianten des Neoklassizismus: Während Marcello Piacentini mit dem Palazzo di Giustizia in Messina (1912/1923–1928) als „literarisches“ Zitat des Brandenburger Tors in Berlin (1789–1793) gelten kann, gelangte Giovanni Muzio mit der stilisierten dorischen Kolonnade am Monumento ai Caduti in Mailand (1928, Abbildung 21) zu einer stärker ironisierenden Variante.

Der Otto-Wagner-Schüler Rudolf Perco veröffentlichte 1932 einen Text mit dem Titel „Auf dem Wege zur kommenden fünften Wiedergeburt der Antike“,168 in dem er nach römischer und romanischer Architektur, Renaissance und Empire – unterbrochen vom „Einfluss des irrationalen Orientalismus“ – das Vorbild antiker Harmonie propagierte und alle Versuche wie „dynamisches Bauen, technoides Bauen, […] Horizontalismus, […] alle Anleihen von Indiern [sic!], Chinesen, Afrikanern […], Schiffsbauern […]“ und Ähnliches ablehnte, denn „die Art des Menschen hat sich im Physiologischen und Psychologischen seit der Antike nicht geändert.“ Der Text zeigte eine konservative Identifikationsmöglichkeit jenseits der internationalen Moderne auf, der das klassizistische Burgtor mit seinem historischen Bestand bereits entsprach – ein symbolisches ready made, optimal geeignet zur neuerlichen Überformung. Dementsprechend setzte Perco in seinem Entwurf an das Burgtor zwei symmetrische Säulenhallen an, die quer über die Ringstraße ausgreifen sollten – eine Idee, die bereits in einem Entwurf Theophil Hansens für den Heldenplatz präfiguriert gewesen war.169

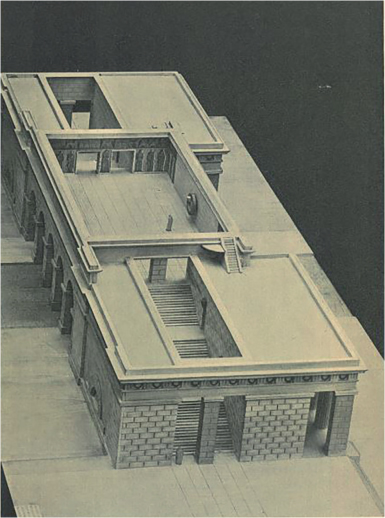

Abbildung 22: Rudolf Wondracek, Modell für den Umbau des Burgtors (HÜBNER, Heldendenkmal, 56)

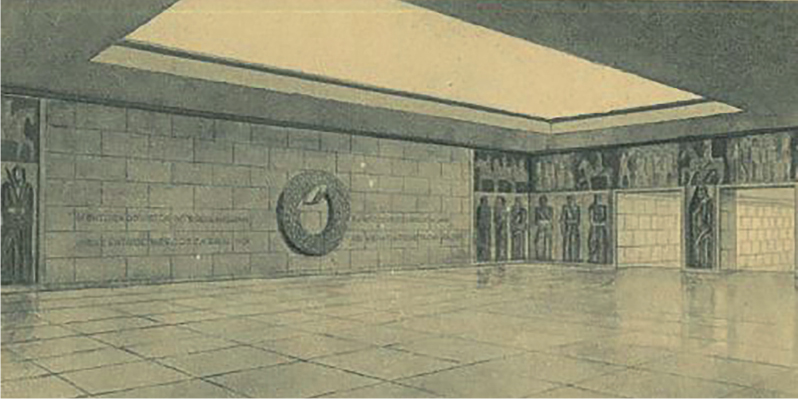

Rudolf Wondraceks preisgekrönter Entwurf (Abbildung 22) tastete die Hauptfassaden des Burgtors nicht an, wohl aber die Seitenfassaden und das Innere. Im Zentrum von Wondraceks Entwurfs stand die zum Himmel hin offene Halle im Obergeschoß des Burgtors, die die Hauptachse des Semperschen Kaiserforums überbrückt, über zwei monumentale Treppen von den Schmalseiten zu begehen ist und die, „dem unruhigen Treiben des Alltags entrückt“, als eigentliche Ruhmeshalle der Armee dienen sollte (Abbildung 22, Abbildung 25). Auch Heinrich Tessenow hatte bei seinem Umbau die Neue Wache in Berlin mit einem Opaion zum Himmel geöffnet, und Paul Ludwig Troost sollte sich mit den Ehrentempeln am Königsplatz in München einer vergleichbaren Pathosformel bedienen. Um die Treppen zugänglich zu machen, wurden je zwei Felder in gesamter Höhe aus den Seitenfassaden des Burgtors ausgebrochen. Dort, wo Nobiles Bau bis auf je ein Fenster und die hohen, schmalen Abstände zwischen Baukörper und Eckpfeilern der seitlichen Torwächterhallen wandhaft geschlossen war, wurden nun breite Zugänge zu den monumentalen Treppen aus der historischen Substanz ausgebrochen (Abbildung 23).

Abbildung 23: Burgtor, Seitenfassade, Zustand seit 1934

Das Innere des Torbaus wurde völlig ausgehöhlt und neu errichtet.170 Unter der Treppe im Nordwestflügel wurde ein katholischer Gedenkraum für die Gefallenen mit dem Grabmal des Unbekannten Soldaten eingerichtet. Hier lagen auch bis vor kurzem die „Heldenbücher“ mit den Namen der Gefallenen der Weltkriege auf.171 Im zweiten Flügel wurde ein nichtkatholischer Kultraum untergebracht, der auch als Aufbahrungsraum dienen sollte. Für die Errichtung der Ruhmeshalle musste das Bodenniveau der historischen Terrasse über der Torhalle tiefergelegt werden, was zu einer Nichtübereinstimmung zwischen Gesimshöhe am Außenbau und Bodenniveau im Inneren führte und außerdem ungünstige Auswirkungen auf die Decke der Durchfahrt hatte, die seither direkt und ohne weitere Vermittlung auf den dorischen Kapitellen aufsitzt (Abbildung 24).

Abbildung 24: Burgtor, Durchfahrt, Decke nach Umbau von 1934

Wondracek gestaltete auch das Vorfeld des Burgtors. Zu beiden Seiten des Tors wurden in der Einfriedung des Heldenplatzes an der Ringstraße breite, freistehende Mauern mit Tordurchlässen in den Achsen der beiden Denkmäler auf dem Platz errichtet. Die Torgewände, mit Axialbezug zu den Reiterdenkmälern auf dem Heldenplatz aufgestellt, werden von martialischen Adlerfiguren von Wilhelm Frass bekrönt. Durch die verstärkte Axialbindung erhoffte man sich eine stärkere inhaltliche Einbindung der Denkmäler des Türkensiegers Eugen von Savoyen und des Napoleon-Bezwingers Erzherzog Karl. Der Bezug zum Denkmal Maria Theresias und damit zur Dynastie der Habsburger auf dem Platz zwischen den Museen war durch den Axialbezug des Burgtors ohnedies bereits gegeben.172 Der Vorbereich des Denkmals zum Ring ist der einzige von außen sichtbare zeittypische Akzent aus dem Repertoire patriotisch-autoritärer Ikonografie, wie sie auch aus Deutschland oder Italien geläufig war.

Abbildung 25: Burgtor, Blick in die große Halle über der Durchfahrt (HÜBNER, Heldendenkmal, 55)

Der hauptsächlich am Burgtor beschäftigte Bildhauer war Wilhelm Frass, ein Bruder des Architekten und Otto-Wagner-Schülers Rudolf Frass. Wilhelm Frass schuf die 1,1 Meter hohen Soldatenköpfe an den Treppen, die „soldatische Tugenden versinnbildlichen“ sollten.173

Für die Figur des „Toten Kriegers“ in der Krypta, eine überlebensgroße Liegefigur aus Adneter Marmor, wurde Wilhelm Frass mit dem neu geschaffenen Österreichischen Staatspreis ausgezeichnet.174 Die Figur wurde als „Darstellung des Kriegertodes, also die Anonymität der Vielheit“, rezipiert.175 Wie sich später herausstellen sollte, war Bildhauer Wilhelm Frass 1933/1934 bereits illegaler Nationalsozialist.176 In der Ehrenhalle brachte Frass einen Lorbeerkranz und das Reichswappen von 1836 an, für die Wände schufen Herbert Drimmel und Leopold Schmid Steinschnittfriese nach einem militärisch-historischen Programm, ergänzt durch die Kriegerheiligen St. Georg und St. Michael „als Patrone männlicher Wehrhaftigkeit […]. Herb und sparsam mussten die Mittel des Ausdrucks sein, um eine Einheit zwischen Architektur und bildnerischer Darstellung zu erreichen.“177

Die Eröffnung des Heldendenkmals fand bereits unter dem austrofaschistischen Regime während des Katholikentags am 9. September 1934 in Gegenwart der Regierungsspitze mit einem Aufmarsch zahlreicher militärischer und ziviler Verbände statt. Kardinal Innitzer weihte das Denkmal im Rahmen einer Messe. Bundespräsident Miklas zählte die Reihe vaterländischer Helden auf – von Kaiser Franz Joseph als „Erster Soldat“ bis zu dem im Juli zuvor ermordeten Kanzler Dollfuß –, und er betonte neuerlich die Rolle Österreichs als „Bollwerk Europas“ und „Schutzwall für Europa“,178 die schon anlässlich des Türkengedenken 1933 eine zentrale Rolle gespielt hatten, aber auch aktuell in Abgrenzung gegen Sozialismus und Nationalsozialismus interpretiert werden konnten.

Trotz der massiven Eingriffe in die historische Substanz sind nur an den Seitenfronten des Burgtors Spuren der Intervention der austrofaschistischen Epoche sichtbar, eine Tatsache, die sich wohl dem Respekt vor den damals ideologisch genehmen früheren Widmungen und Gestaltungen verdankt, die aber auch in ihrer relativen ästhetisch-formalen Neutralität die späteren Überformungen der Zweiten Republik ermöglichten: 1965 wurde ein „Weiheraum für die Opfer im Kampfe um Österreichs Freiheit“ eingerichtet, so dass dem Burgtor eine antifaschistische Schicht zugefügt wurde, die es als Staatsdenkmal der Zweiten Republik qualifizierte. Entwerfer des Weiheraums war Robert Kramreiter, ein im Austrofaschismus vor allem von der Kirche viel beschäftigter Architekt, der nach seiner Rückkehr aus dem spanischen Exil in der Zweiten Republik wieder Fuß fassen konnte.

1934. Aus den Augen, aus dem Sinn? Eilige Denkmalbeseitigungen

Das Republikdenkmal

Unmittelbar nach der Niederschlagung der Sozialdemokratie im Februar 1934 gingen die Austrofaschisten an die Umgestaltung Republikdenkmals. Das Denkmal war 1928 anlässlich des zehnten Jahrestags der Ausrufung der Republik am 12. November 1918 an der Knickstelle der Ringstraße beim Parlament errichtet worden und blieb die einzige Intervention der Sozialdemokratie der Ersten Republik an der Ringstraße.179

Das Konzept des Denkmals (Abbildung 13) stammte von Anton Hanak. Es war von der Sozialdemokratischen Partei, den Gewerkschaften und der Arbeiterkammer beauftragt worden und enthielt auf ausdrücklichen Wunsch der Auftraggeber keine allegorische Darstellung – ein seltener Fall einer direkten Formvorschrift, die der Künstler keinesfalls guthieß, die aber möglicherweise ideologisch motiviert war: Durch die schlichte architektonische Konzeption in klaren, kubischen Formen und mit der Beschränkung der Skulptur auf die Porträtköpfe setzt sich das Denkmal von der traditionellen Typologie der figural betonten gründerzeitlichen Ringstraßendenkmäler deutlich ab, und mit der ausschließlichen Darstellung sozialdemokratischer Politiker bot es zwar Identifikationspotential für das Rote Wien, nicht aber für alle anderen Parteien der jungen Republik.

Das Denkmal besteht aus einem Stufensockel mit drei breiten, hohen und enggestellten Granitpfeilern sowie einem Überlager, so dass ein Motiv entsteht, das auf eine klassische Tempelfront anspielt, ohne sie zu zitieren. Das Überlager trägt die Inschrift: „Der Erinnerung an die Errichtung der Republik am 12. November 1918“. Vor den Pfeilern befinden sich Stelen mit Bronzeporträts von Jakob Reumann, dem ersten sozialdemokratischen Bürgermeister Wiens (von Franz Seifert, links), Victor Adler, dem Begründer der Sozialdemokratischen Partei (von Anton Hanak, Mitte) und Ferdinand Hanusch, einem Pionier der sozialdemokratischen Fürsorge (von Karl Wollek, heute Kopie von Mario Petrucci). „Ein Viktor-Adler-Denkmal“, konstatierte knapp die christlichsoziale „Reichspost“.180 „Das rote Wien feiert seine Republik“, jubelte die „Arbeiter-Zeitung“ anlässlich der Enthüllung. „Ein seltsam einfaches Kunstwerk, schlicht in der Form, wie es auch ein Symbol ist für schlichte Wahrheit […] ohne Zierat, ohne Ornament, ohne allegorisches Beiwerk, und trotzdem faszinierende Wirkung übend.“181 Tatsächlich war das Republikdenkmal ein nicht nur inhaltlicher, sondern auch formaler Aufbruch. Die Konzentration des Republikdenkmals auf die Architektur rückt es in die Nähe rein „architektonischer“ Monumente der Weimarer Republik, wie etwa Mies van der Rohes Denkmal für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht in Berlin (1927; Abbildung 26).

Abbildung 26: Ludwig Mies van der Rohe, Denkmal für Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, Berlin, 1926 (https://omg-deutschland.de/2017/08/30/ludwig-mies-van-der-rohe-denkmal-fur-rosa-luxemburg-und-karl-liebknecht-berlin/)

Die avantgardistische, bis auf die Büsten völlig auf die Architektur eingeschränkte Form des Republikdenkmals war möglicherweise für den politischen Gegner „modern“ und sozialdemokratisch konnotiert. Immerhin finden sich in der sozialdemokratischen Denkmalkultur Wiens weitere Beispiele eines ähnlich reduzierten Denkmalstils: Das Denkmal für die zivilen Opfer des 15. und 16. Juli 1927 (Justizpalastbrand) am Wiener Zentralfriedhof, ebenfalls von Anton Hanak (1928), besteht aus drei enggestellten vertikalen Inschriftstelen (Abbildung 27.), und das Denkmal zur Errichtung des Wiener Stadions ist ein klar umrissener Steinblock mit Inschriften. Diese sachlich-nüchterne Formgebung scheint auf die „offiziellen“ sozialdemokratischen Denkmale beschränkt gewesen zu sein; im halböffentlichen Raum der Gemeindebauhöfe wurden gegenständliche Darstellungen bevorzugt.

Abbildung 27: Anton Hanak, Denkmal für die Opfer des Justizpalastbrands, 1928, Wien, Zentralfriedhof

Vor seiner Entfernung noch im Jahr 1934 wurde das Republikdenkmal von den Austrofaschisten zunächst temporär verhüllt.

Abbildung 28: Republikgründungsdenkmal nach den Februarkämpfen 1934 (Bildarchiv der Österreichischen Nationalbibliothek)

Schon am 12. Februar 1934 wurden die drei Porträts der sozialdemokratischen Politiker mitsamt den Stelen mit schmalen, fahnenartigen Stoffbahnen mit Kruckenkreuzen verdeckt (Abbildung 28). Diese Stoffbahnen wurden auf Halshöhe der Porträtköpfe abgebunden, so dass die abstrakten Denkmalstelen mit den Köpfen zu anthropomorphen Stellvertretern menschlicher Figuren umgedeutet wurden. Die Kreuze kamen bei den flankierenden Stelen so zu liegen, dass sie wie Brustpanzer wirkten; aus Reumann und Hanusch waren abstrakte Kreuzritter geworden. Über dem Porträt von Victor Adler, der zentralen Figur des Denkmals, wurde ein Dollfußporträt aufgehängt, das von zwei dunklen Stoffbahnen mit Kruckenkreuzen gerahmt wurde und formal an eine katholische Prozessionsfahne erinnerte. Über dem Porträt, auf dem Querbalken, verdeckte eine Fahne mit mittlerem Kruckenkreuz die Inschrift. Das Denkmal wurde zum Altar umgedeutet, mit einem Dollfußporträt anstelle des Altarbilds, mit Kreuzessymbolik und Altarfiguren, geradezu die spätere Sakralisierung des Kanzlers nach seiner Ermordung vorwegnehmend. Die abstrakte, vage klassizistische Architektur des Denkmals war nun in Art eines Altars überformt. Diese Denkmalverhüllung stand nicht nur im Dienst der Tilgung der Erinnerung, sie illustrierte auch überdeutlich die politische Wende zum austrofaschistischen „Gottesstaat“, dessen Symbol auf dem kleinen Raum insgesamt sechs Mal angebracht wurde. Nur die Surrealität der verhüllten Büsten schien die quasisakrale Inszenierung zu brechen.

Am 15. Februar 1934 begrüßte die „Reichspost“ die Verhüllung und verhöhnte das Denkmal als „Grabdenkmal der Republik“, für das sich auf einem Wiener Friedhof ein Platz finden würde.182 Bereits im April wurde auch die Straßenbezeichnung des Denkmalstandorts, bis dahin „Ring des 12. November“, in „Ignaz-Seipel-Ring“ und „Dr.-Karl-Lueger-Ring“183 geändert, so dass die Erinnerung an den Tag der Republikgründung ausgelöscht werden sollte.184 Hinter der Eile dieser damnatio memoriae, die an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig ließen, steckte der dringende austrofaschistischen Wunsch nach Tilgung der Erinnerung an die verhasste Sozialdemokratie.

Vom Republikdenkmal wurden wenig später die Büsten entfernt. Das Denkmal wurde auf denkbar simple Weise, nämlich durch die Anbringung von Fotos von Bundeskanzler Dollfuß, Heimwehrführer und Vizekanzler Emil Fey und Bundesführer der Vaterländischen Front, Ernst Rüdiger von Starhemberg umgewidmet,185 in der Folge verkleidet und noch 1934 abgetragen. Bürgermeister Schmitz meinte, dass das Republikdenkmal „kein Schmuck für die Stadt Wien und den schönsten Teil ihrer schönsten Straße“ gewesen sei.186 Dies mag neben den ideologischen Motiven eine Reaktion auf die avantgardistische Form gewesen sein. Für den Standort des Republikdenkmals, dem laut Schmitz „künstlerisch keine Bedeutung“ zukam,187 wurde ein Wettbewerb für ein „Denkmal der Arbeit“ ausgeschrieben.

Das „Denkmal der Arbeit“

Friedrich Grassegger vermutet, dass das „Denkmal der Arbeit“ den Wiener sozialdemokratischen Arbeitern einen Ersatz für das von den Austrofaschisten in großer Eile noch 1934 abgetragene Republikdenkmal bieten sollte. Anstelle von Persönlichkeiten sollte die Arbeit selbst gefeiert werden,188 eine magere und zynische Kompensation für eine große gesellschaftliche Gruppe, der man ihre Partei, ihre Institutionen und Organisationen gewaltsam genommen hatte.

Der Wettbewerb für das „Denkmal der Arbeit“ sollte auch die städtebauliche Integration eines solchen Denkmals an der prominenten, aber städtebaulich problematischen Knickstelle der Ringstraße beim Parlament lösen und den Blick auf den Justizpalast verstellen, der nach dem Urteil im Schattendorf-Prozess am 15. Juli 1927 gestürmt und in Brand gesetzt worden war. Der Justizpalast war nicht einer 1927 angedachten Neubebauung gewichen, er war 1928 nur wiederhergestellt und aufgestockt worden. Außerdem wurde versucht, mit dem Projekt „der notleidenen Künstlerschaft zu helfen“. Bürgermeister Schmitz nahm die Idee für das „Denkmal der Arbeit“ für sich selbst in Anspruch, und Clemens Holzmeister schlug vor, die Monolithe des Republikdenkmals weiterzuverwenden.189

Abbildung 29: Theiss & Jaksch/Ferdinand Opitz, Siegerprojekt für das Denkmal der Arbeit, 1935 (Profil 1935, 113)

Die 115 Wettbewerbsbeiträge wurden von einer Jury gesichtet, die unter anderem den Bildhauer Michael Powolny und die Architekten Peter Behrens, Josef Hoffmann, Karl Holey und Clemens Holzmeister umfasste. Die Beurteilungskritierien waren: Versinnbildlichung des Gedankens der Arbeit; Wirkung der Gesamterscheinung; Gestaltung des Platzbildes und architektonische Durchbildung.190 Das Siegerprojekt, am 22. Jänner 1935 gekürt, war ein Projekt der Architekten Theiss & Jaksch/Bildhauer Ferdinand Opitz mit dem Titel „Frühling“ (Abbildung 29): Das segmentförmige Grundstück wurde mit einer flachen Terrasse mit dem Grundriss eines fragmentierten Kreisrings akzentuiert. Eine asymmetrisch angeordnete Folge flacher Stufen führte an zwei Seiten der Anlage zum höhergelegenen, hinteren Teil hinauf, der links durch einen breiten Inschriftstein abgeschlossen wurde. Das Aufeinandertreffen der Treppenläufe wurde mit einer Reliefstele betont, die Arbeitsszenen zeigte und an der oberen Kante mit der Inschrift „Arbeit“ abgeschlossen war. Stele und Inschrift waren die einzigen skulpturalen Zutaten des sonst architektonisch gestalteten Monuments. Der erste Entwurf für die vierseitige, gedrungene Stele mit ihren tief unterschnittenen, großformigen Reliefs erinnert an Totempfähle oder folkloristische Produkte des Nordens. In jedem Fall war die flache Konzeption der Gesamtanlage, die von reichlicher Bepflanzung hinterfangen war, erstaunlich zurückhaltend und modern in Gestus und Dimensionen – nicht zuletzt deshalb, weil sie den Blick freigeben sollte auf ein dahinter gelegenes „Haus der Stände“, für dessen Planung sich die Architekten auf diese Weise empfehlen wollten.191 Die Fassade des Ständehauses sollte in Art einer Exedra, die dem Denkmalgrundriss folgte, gestaltet werden – Erinnerungen an das nahe gelegene Sempersche Kaiserforum, aber auch an die große Exedra des Karl-Seitz-Hofs (1926–1933) kommen dabei auf. Die weiteren prämierten Projekte unterscheiden sich stark voneinander. Die Bandbreite reichte von einer Beschränkung auf eine einzelne Stele inmitten des Parkgrundstücks (2. Preis, J. Wenzel/Gudrun Baudisch) bis zu einem vom Steinkreis von Stonehenge inspirierten Projekt mit radial aufgestellten Monolithen und zentralem Kruckenkreuz (Ankauf, O. Beindl/H. Kröll). Eine offene, geschwungene Pergola von Karl Dirnhuber erinnerte an italienische Vorbilder (Abbildung 30), ein symmetrischer Aufbau von A. Chalousch versuchte eine sakralisierende Interpretation. Die Entscheidung für das Projekt von Theiss & Jaksch galt einem der fortschrittlicheren Entwürfe, zu denen auch jene von F. Kuhn/A. Wagner von der Mühl (3. Preis) und von F. Sammer/H. Richter (Ankauf) zählten.