- -

- 100%

- +

Der Entwurf von Heinzle/Simony (Abbildung 41) verzichtete weitgehend auf monumentale Akzente: Ausgehend von der Nordkante der Amalienburg stellten die Entwerfer einen gepflasterten Reckeckplatz, von einer niedrigen Pfeilerhalle mit Reliefs umzogen, in den Platzraum ein. Dieser hortus conclusus sollte ein Dollfußdenkmal und eine Adlersäule enthalten.

Abbildung 41: Josef Heinzle/Stefan Simony, Wettbewerbsentwurf für das Dollfußdenkmal (Profil 1936, 447)

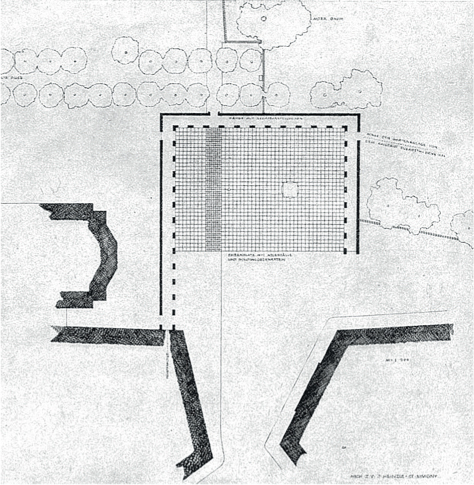

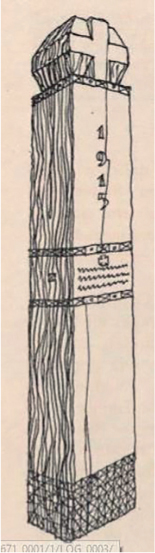

Das Dollfußdenkmal von Clemens Holzmeister war 1938 bis auf die Reliefs fertiggestellt und wurde dann abgetragen. Der künstlerische Entwurf war wenig originell; Sarkophage und Mensen gehörten seit den 1910er Jahren zum Kernrepertoire der Grabmal- und Denkmaltypologie, die damals ihrerseits auf Vorbilder der Klassik, der Klassizismus und des Biedermeier zurückgriff, wie zum Beispiel das Loudongrab an der westlichen Peripherie Wiens. So zeichnete zum Beispiel Josef Hoffmann im Rahmen der Frage nach der Gestaltung von Kriegerdenkmälern 1917 einen Entwurf mit einer Sarkophagmensa (Abbildung 42).229

Abbildung 42: Josef Hoffmann, Entwurf für ein Kriegerdenkmal, 1915 (Kunst und Kunsthandwerk XX [1917], 1, 9)

Einen ähnlichen Entwurf in kleinerem Maßstab hatte Holzmeister selbst schon für ein Kriegerdenkmal im Garten der Pädagogischen Akademie in Innsbruck realisiert. Auch Holzmeisters Denkmal für die Exekutive in Ankara, insbesondere seine Rückseite, geht von einer ähnlichen Grundlage aus, dort bereichert um einen Figurenfries.230

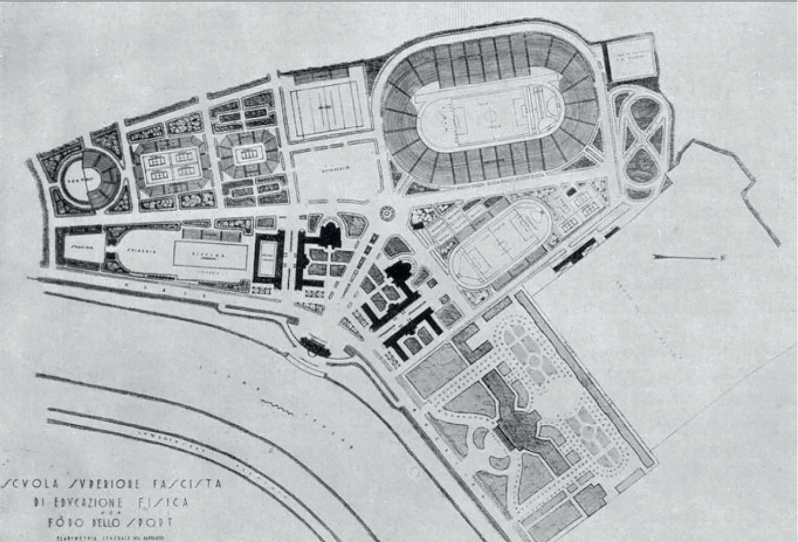

Die „Dollfuß-Führerschule“

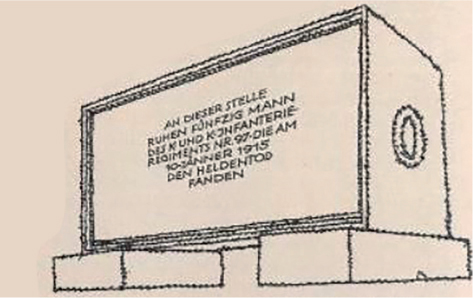

Das Gebäude, das nach einem Standortwechsel im Schönbrunner Fasangarten errichtet wurde, war das Ergebnis der stückweisen Demontage eines zunächst recht ambitionierten Projekts für ein Dollfußnationaldenkmal der Vaterländischen Front, dessen Geschichte L. Dreidemy erstmals ausführlich publiziert hat.231 Kanzler Schuschnigg war für ein Forum nach dem Vorbild des römischen Foro Mussolini, das der Ausbildung von Jugendführern dienen und unter anderem durch eine Lotterie finanziert werden sollte. Wie so oft saß Clemens Holzmeister nicht nur im entsprechenden Ausschuss, er übernahm auch gleich die Planung für die Anlage, die auf einem Grundstück in unmittelbarer Nähe seiner Seipel-Dollfuß-Grabeskirche auf der Schmelz errichtet werden sollte (Abbildung 43). Das Projekt sollte das einzige staatlich gewollte Kolossalprojekt des Austrofaschismus bleiben.

Abbildung 43: Clemens Holzmeister, Entwurf für eine „Dollfuß-Führerschule“ am Vogelweidplatz (Universitätsbibliothek Wien, Projektmappe)

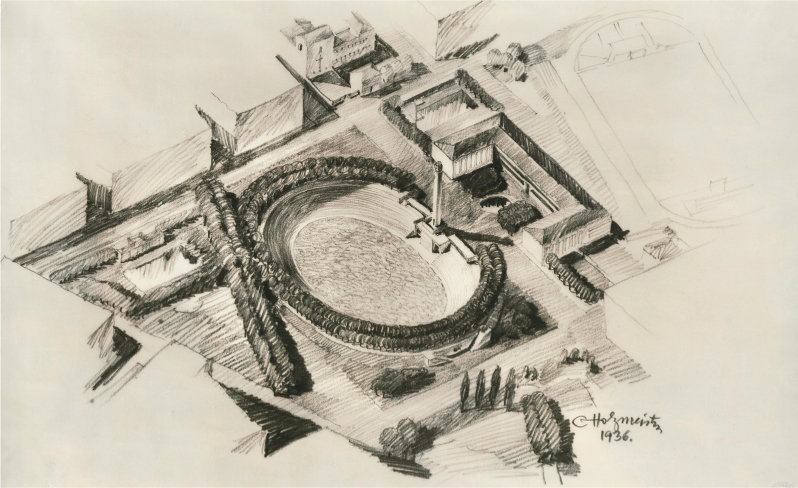

Die „Anlage zur Ertüchtigung der Jugend, verbunden mit einer Akademie zur Heranbildung entsprechender Lehrkräfte“, hatte das „am Monte Mario bei Rom vor zwei Jahren errichtete Mussolini-Forum“ zum Vorbild.232 Der zitierte Text ist einer der wenigen expliziten Hinweise auf die Vorbildwirkung der Architektur des italienischen Faschismus für Österreich. Der erste Abschnitt des Foro Mussolini (heute Foto Italico, Abbildung 44), eines monumentalen Komplexes von Schulungsgebäuden und Sportstätten, war im November 1932 am Jahrestag des Marsches auf Rom eröffnet worden. Am Nordrand der Stadt zwischen dem Tiber und dem Abhang des Monte Mario gelegen, war es ein Versuch Mussolinis, dem antiken Forum Romanum etwas Gleichwertiges entgegenzusetzen. Initiator war Renato Ricci, Leiter der faschistischen Jugendorganisation „Opera nazionale Balilla“, dem eine Ausbildungsstätte zur ideologischen und sportlichen Indoktrinierung der Jugend in einem einzigen architektonischen Komplex vorschwebte. Das Zentrum des ersten Bauabschnitts der Anlage bildete die Accademia Fascista dell’Educazione fisica, bestehend aus zwei symmetrischen, quer verbundenen Blöcken. Durch einen Bogen gelangte man in das monumentale, axial auf die Accademia bezogene Stadio dei Marmi mit seinen Kolossalstatuen von Sportlern. Seitlich lag das zweite Stadion, das 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer aufnehmen konnte. Der weite Vorplatz enthielt das symbolische Denkmal der Anlage, einen 18 Meter hohen monolithen Obelisk mit der vertikalen Inschrift „Mussolini Dux“.233 Die Gebäude des Foro Mussolini sind in einem synkretistischen Stil gehalten, der historische Vorbilder im Sinn des Novecento romano, des frühen „offiziellen“ Stil des italienischen Faschismus, nicht wörtlich zitiert, sondern symbolisch und materiell assoziiert, so dass ein Eindruck einer „Romanità“ entsteht, die dem antiken Rom ein neues, eben das mussolinianische, gleichberechtigt entgegensetzen sollte.

Abbildung 44: Enrico Del Debbio, Masterplan für das Foro Mussolini (heute Foro Italico), Rom, 1928 (Architettura, Februar 1928, 66)

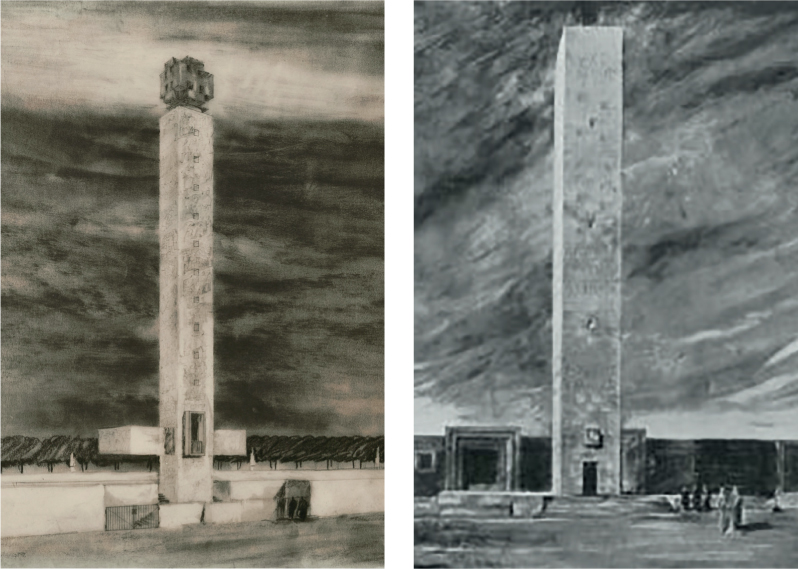

1936 konzipierte Clemens Holzmeister, der umfangreiche Baukomplexe bereits während seiner Tätigkeit unter Atatürk im Regierungsviertel von Ankara bewältigt hatte, eine vom Foro Mussolini inspirierte Anlage für das Grundstück des heutigen Stadthallenkomplexes am Vogelweidplatz. Der dortige Schmelzer Friedhof, in den 1920er Jahren zum sogenannten Märzpark umgestaltet,234 war der Friedhof der Gefallenen der Revolution von 1848. Vom Austrofaschismus war der Platz bereits durch Dollfuß’ Grabeskirche überformt, an die das Forum östlich anschließen sollte. Holzmeister nahm die Versatzstücke von Del Debbios Foro Mussolini – zwei Stadien, Obelisk, Gebäude – und arrangierte sie neu. Die Hauptachse der Anlage war die verlängerte Sorbaitgasse, die auf die Chorwand der Dollfußkirche und damit auf die Krypta mit den Gräbern von Dollfuß und Seipel zulief. Nördlich davon lag die „Führerschule“, die der Ausbildung von Jugendführern der Vaterländischen Front dienen sollte. Zwischen Schule und Kirche projektierte Holzmeister ein Schwimmbecken, in dem man mit Blick auf die Grabeskirche schwimmen hätte können. Der dreiflügelige Ehrenhof der eigentlichen „Führerschule“ (Abbildung 43) öffnete sich nach Süden zur Breitseite des Stadions, dessen Zugang durch einen hohen Turm betont war. Nördlich hinter der Führerschule lag damals der Fußballplatz des traditionsreichen Penzinger Clubs „Red Star“, den Holzmeister zur „Kampfbahn“ umfunktionierte. Holzmeisters Zeichnung der Gesamtanlage ist relativ summarisch, eine besondere Rolle spielte aber der Turm, der Gebäude und Stadion axial verband, zwischen dem versenkten Parterre des Ovals und der höher gelegenen Schule vermittelte und der mit einer Inschrift als eigentliches Dollfußmemorial ausgewiesen war. Obwohl der Turm von Holzmeister als „Obelisk“ bezeichnet wurde, war er ein flach geschlossener, quadratischer und begehbarer Turm, der mit einem spiralförmig angeordneten Fries mit Darstellung des „Aufmarschs der Stände“ zugleich auf antike Triumph- und Memorialsäulen wie die Trajans- oder die Marc- Aurel-Säule in Rom, aber auch auf die Säulen der Wiener Karlskirche verwies – allerdings mit eckigem Grundriss, ein in der Architekturgeschichte aus gutem Grund seltener Fall (Abbildung 45). Die Kombination von Stadion und Turm hatte eine etwa gleichzeitige Parallele in Werner Marchs Glockenturm auf dem Berliner Maifeld, der in Zusammenhang mit dem Olympiastadion von 1934 bis 1936 errichtet wurde. Ähnlich wie Holzmeisters „Obelisk“ wurde der wesentlich höhere Berliner Turm in die Längsseite der Ränge gestellt, wo sein Aufragen ohne weitere Vermittlung wesentlich zur Monumentalisierung beitrug. – Holzmeisters Turm wurde von einem riesigen dreidimensionalen Kruckenkreuz bekrönt, das als parteipolitisches Symbol und zugleich als sakralisierendes Element wirksam wurde. – Ähnliche schlanke, in der Höhe überdehnte Türme, deren Proportionen an italienische Geschlechtertürme erinnern, hat Holzmeister in sakralem wie profanem Zusammenhang mehrfach entworfen: für eine Kirche in Bludenz (erste Fassung), in der ersten Fassung des Entwurfs für die Seipel-Dollfuß-Kirche und – besonders ähnlich, aber mit glatten Flächen – für den Platz der Vilayets mit dem Denkmal der Türkei in Ankara, wo er den Turm ebenfalls wie eine Stele axial in einen Ehrenhof stellte (Abbildung 45).235

Abbildung 45: Clemens Holzmeister, Turm für das „Dollfußforum“ (HOLZMEISTER, Bauten, 286) und für den Platz der Vilayets, Ankara, um 1932/1933

Für die Kombination eines stelen- oder pfeilerförmigen Elements mit einem bekrönenden Kreuz gab es Vorläufer in der kleinen Form der Kriegerdenkmalsentwürfe der 1910er Jahre, zum Beispiel von Josef Hoffmann als Grabdenkmal für einen Waldfriedhof (Abbildung 46).236

Abbildung 46: Josef Hoffmann, Entwurf für ein Kriegerdenkmal, 1917 (Kunst und Kunsthandwerk XVIII [1915], 286).

Das Stadion war ähnlich wie sein römisches Vorbild nur mit umlaufenden Stufen für Stehplätze ausgestattet und an seinem Rand mit Figuren besetzt. Holzmeister waren die römischen Projekte mit Sicherheit bekannt. Er hatte im Sommer 1932, als der erste Abschnitt des Foro Mussolini kurz vor seiner Fertigstellung stand, in Rom einen Vortrag über den modernen Kirchenbau gehalten. Die aktuelle römische Architektur empfand er bei diesem Besuch als retrospektiv.237 Holzmeister hatte von 1923/1924 bis 1927/1928 in Bozen zusammen mit dem Architekten, Bergsteiger und Schauspieler Luis Trenker ein Architekturbüro unterhalten, in Südtirol unter den italienischen Faschisten gebaut und war mit der Architektur des Novecento vertraut.238 Auch Kanzler Schuschnigg, der 1934 und später mehrmals nach Rom reiste, hat das Foro Mussolini mit Sicherheit gekannt.

Im Juli 1936 war Holzmeisters Projekt vom Tisch – vielleicht, weil Schuschnigg von Anfang an den Fasangartenstandort favorisiert hatte.239 Für den Forumsbauplatz am Vogelweidplatz regte die Gewerbliche Fortbildungsschule Mollardgasse die Errichtung von Sportstätten für den eigenen Gebrauch an. An der Hütteldorfer Straße sollte eine Badeanstalt entstehen, an der Gablenzgasse eine Turnhalle mit Umkleiden. Gegenüber der Kirche war ein „besonders würdiger Charakter“ gefordert, dem ein Verwaltungsgebäude entsprechen sollte. Ein Eislaufplatz im Anschluss an den bestehenden Red Star-Fußballplatz sollte die Anlage ergänzen.240 Der Cluster von Sportstätten an diesem Standort präfigurierte den nach dem Zweiten Weltkrieg hier errichteten Stadthallenkomplex.

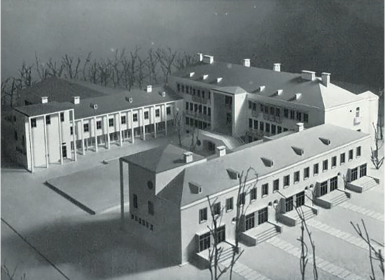

Die „Führerschule“ wurde am Südostende des Schönbrunner Schlossgartens nach einem Entwurf von Robert Kramreiter in ganz anderer Form, in wesentlich reduzierten Dimensionen und an einem fast unsichtbaren Standort innerhalb des Schönbrunner Schlossgartens erbaut. Der Spatenstich erfolgte am 27. März 1937, am selben Tag wie die Grundsteinlegung für das Haus der Vaterländischen Front, zugleich Dollfuß’ dritter Todestag.241 Die Anlage sollte die Jugendführerschule, ein Internat, eine Ehrenhalle, eine Kapelle und ein Freilufttheater des „Neuen Lebens“ für 1.500 Personen enthalten (Abbildung 47). Das Theater mit seiner Einbettung in die umgebende Natur mag sich unter anderem deutschen Anregungen, etwa der Berliner Waldbühne (1936), verdankt haben.242

Abbildung 47: Robert Kramreiter, Entwurf für eine „Dollfuß-Führerschule“ im Schönbrunner Fasangarten, Modellfoto (Österreichische Kunst [Jänner 1938], 5)

Kramreiter gestaltete einen symmetrischen Dreiflügelbau mit mittlerem Ehrenhof und Walmdächern, wie ihn bereits Holzmeister für das Dollfußforum vorgesehen hatte. Auch der Standort nahe Schloss Schönbrunn legte wohl einen symmetrischen Ehrenhof nach barocken Vorbildern nahe. Der dreigeschoßige Haupttrakt enthielt die Schule und an der Rückfront kreuzförmig vortretende Kapelle, deren Fassade mit Rundbogennischen in drei Geschoßen an Kramreiters eigene Kirchenfassade für Floridsdorf erinnert, die damals in Bau war. Solche geschoßweise angeordneten Rundbogenöffnungen hat auch Clemens Holzmeister oft und gerne verwendet, zum Beispiel bei der Kapelle der Schulschwestern in Linz. Kramreiter selbst gebrauchte das Motiv zum Beispiel an der etwa gleichzeitig erbauten Kirche Maria Königin des Friedens.

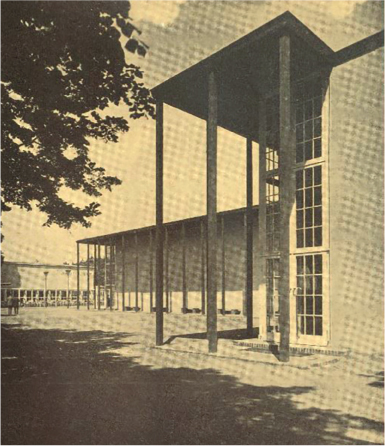

Die Mittelachse von Kramreiters Entwurf war durch eine symmetrische Freitreppe und eine Rechtecknische über die gesamte Bauhöhe betont, wie er sie bereits für den österreichischen Pavillon in den Giardini in Venedig entworfen hatte (Abbildung 219). Einige Motive, wie die diaphane Struktur mit großer Ordnung vor den Eckpavillons, erinnern an Holzmeisters Bad Ischler Kurhaus oder an die „Halle der seelischen Gesundheit“ der Dresdner Hygiene-Ausstellung von 1930, die vom Wiener Stadtbauamtsmitarbeiter Gottlieb Michal entworfen worden war (Abbildung 48).

Abbildung 48: Gottlieb Michal, Hygieneausstellung Dresden 1930, Halle der seelischen Gesundheit (ANNO/ÖNB Bau-und Werkkunst 1930, 161)

Die Zeitschrift „Österreichische Kunst“ empfand Kramreiters Ehrenhofanlage „gegenüber der quälenden, kasernenartigen Nüchternheit, die mehrere Zweckbauten der allerletzten Zeit in Wien zeigen“, als „wohltuend“.243

Kramreiters Projekt gedieh nicht weit. 1939 diente das, was bis dahin gebaut worden war, als Fundament für ein Nebengebäude einer nahe gelegenen NS-Kaserne.244 Von 1949 bis 1951 wurde im Fasangarten nach anderen Plänen ein Gebäude für die Gartenbauschule errichtet.

Katholisch-dynastische Denkmäler für Marco d’Aviano und Kaiser Franz Joseph

Das Marco-d’Aviano-Denkmal

Ein wichtiger Aspekt des austrofaschistischen politischen Katholizismus war, wie bereits gesagt, die Betonung der Rolle Österreichs als Bollwerk des Christentums in den Türkenkriegen. Die Erinnerung daran, von den Austrofaschistischen kultiviert, bot den Anlass, „alte, uralte Ängste zu reaktivieren“,245 die sich einerseits auf den Bolschewismus, die „Gefahr aus dem Osten“ bezogen, andererseits aber auch auf das nationalsozialistische Deutschland: „Nun erhebt sich in unserem 20. Jahrhundert eine heidnische Bewegung von Norden her, die uns das Kreuz als unheldisch verekeln, es von den Altären und Türmen verweisen und dem Gespött der Welt preisgeben und verächtlich machen will.“246

Eine bedeutende historische Figur für den politischen Katholizismus war der oberitalienische Kapuzinerpater Marco d’Aviano (1631–1699.), denn er bot reichlich austrofaschistisches Identifikationspotential. Als Vertrauter Kaiser Leopolds I., im Beisein des Kaiserpaars verstorben und in der Kapuzinerkirche nahe der kaiserlichen Grablege beigesetzt, und als Einiger der christlichen Heerführer, der die Soldaten vor der Entsatzschlacht von Wien 1683 mit dem Kreuz angefeuert haben soll, trafen in Avianos Person habsburgische, katholische und militärische Bezüge zusammen. Am Morgen der Schlacht, die zum Entsatz Wiens bei der zweiten Türkenbelagerung 1683 führte, hat der Pater eine Messe gelesen, bei der der polnische König Jan III. Sobieski ministriert haben soll. – Als „Retter des Christentums“ vor den „Ungläubigen aus dem Osten“ war die Erinnerungsfigur Marco d’Aviano vom Bundeskanzler selbst verordnet worden. Bereits im Rahmen des Katholikentags 1933 fand eine Prozession zu Ehren Marco d’Avianos vom Stephansdom zur Kapuzinerkirche sowie eine Messe an seinem Grab statt.247 Mit dem Bezug zu den am Entsatz beteiligten Armeen und mit den zahlreichen Kriegerdenkmalen für einzelne Regimenter der k. k. Armee war die Kapuzinerkirche auch ein traditioneller militärischer Erinnerungsort.

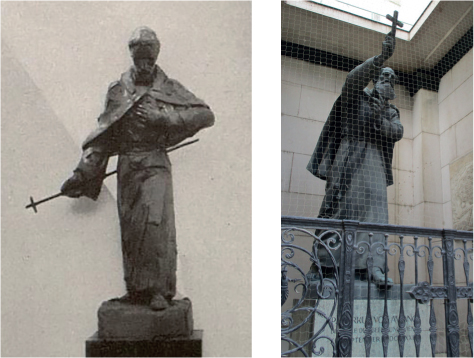

Das Avianodenkmal sollte durch Spenden finanziert werden.248 Zunächst war nur von einer Reliefplakette an der Kirchenfassade die Rede. Auf Vorschlag des Denkmalpflegers Justus Schmidt kam es zu einer Überarbeitung der Kirchenfassade und zur Entscheidung für eine Freifigur, denn links von der Fassade wurde ein kleiner Hof geöffnet, der als eine Art Freiluftkapelle eine Statue aufnehmen konnte.249 Im Jänner 1934 wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Im Sommer langten Entwürfe von Gustav Jekel, Edwin Grienauer, Alfons Riedel und Franz Santifaller ein, außerdem ein Entwurf außer Konkurrenz von Hans Mauer (1879–1962). Mauers Entwurf setzte eine Darstellung d’Avianos von Rudolf Sagmeister auf dem Titelblatt einer Broschüre des Denkmalkomitees fast wörtlich um.250 Auch auf einer 1934 aufgelegten Plakette von J. Trautzl war der Kapuziner mit dem erhobenen Kreuz dargestellt, ebenso auf einem Epitaph von 1891 im Kircheninneren.251 Die Entwürfe der Beteiligten unterschieden sich nur wenig: Edwin Grienauer und Hans Mauer hatten den Pater im Voranstürmen mit erhobenem Kreuz dargestellt. Grienauers Figur war stärker stilisiert als die von Mauer. Alfons Riedel zeigte Aviano mit erhobenem Kreuz in einer statischen Pose, während in Franz Santifallers Entwurf einen nachdenklichen Mann mit gesenktem Kreuz, wie nach vollbrachter Mission, dargestellt war.252 Obwohl Franz Santifaller den Wettbewerb gewonnen hatte, bestand Kardinal Innitzer auf der Realisierung von Mauers Vorschlag (Abbildung 49).253

Abbildung 49: Marco-d’Aviano-Denkmal, Entwürfe von Franz Santifaller (links, Profil 1935, 393) und Hans Mauer (rechts, ausgeführt)

Die Figur wurde so aufgestellt, dass sie von der Kärntner Straße aus durch die eigens so benannte Marco-d’Aviano-Gasse sichtbar ist. „Im Mönchsgewand, barfuß, in ekstatischer Bewegung“ ist die Figur naturalistisch ohne Bezug auf die neoklassizistischen Tendenzen der 1930er Jahre gestaltet. Bildhauer Mauer, ein Schüler von Karl Kundmann und Caspar von Zumbusch, „Vertreter eines maßvollen Neubarock“,254 war in der Tradition der Ringstraßen-Denkmäler ausgebildet worden.

Marco d’Aviano ist überlebensgroß und im Voranschreiten dargestellt, in der hoch erhobenen rechten Hand das Kreuz, das er den „Ungläubigen“ entgegenhält. Diese Ikonografie wurde in einer Broschüre des Denkmalkomitees 1934 beschrieben, wo es hieß, dass der Pater „nur mit dem Reliquienkreuze – als Waffe – […] in der vordersten Reihe des Entsatzheeres“ stand. Er hätte es „blitzschnell gegen den Feind“ gewandt, wobei er sprach: „Ecce crucem Domini, fugite partes adversae!“255 Das eindringliche Zeigen des Kreuzes, das dem Betrachter unübersehbar entgegen gehalten wird, ist eine deutliche Bezugnahme auf die habsburgische Kreuzesfrömmigkeit, wie sie zum Beispiel in der Legende vom Ferdinandskreuz256 in Anspielung auf die Kreuzesvision Kaiser Konstantins vor der Schlacht an der Milvischen Brücke tradiert wurde. Deren überlieferte Worte, „In hoc signo vinces“, finden sich auf dem von Kaiser Leopold I. gestifteten Turmkreuz für den Südturm des Stephansdoms wieder. Bei seiner Weiherede am 11. September 1934 – dem Jahrestag von Dollfuß’ Trabrennplatzrede und dem Abend vor der Schlacht auf dem Kahlenberg – zog Kardinal Innitzer explizite Parallelen zwischen d’Aviano und Dollfuß, dem „Kreuz- und Fahnenträger des neuen Österreich.257

Die Kapuzinerkirche, eine Stiftung von Kaiser Matthias’ Witwe Anna aus dem Jahr 1617, war wegen der dort eingerichteten Kaisergruft der Habsburger selbst ein wichtiger Erinnerungsort. Die frühbarocke Kirche hatte seit 1842 eine Fassade in Formen des Romantischen Historismus – eines „kleinlichen romantischen Aufputzes“, wie Anselm Weißenhofer 1935 fand.258 Die Überarbeitung der Kirchenfassade wurde Otto Wytrlik und Ludwig Tremmel übergeben, die den Dekor umgehend entfernten. Beibehalten wurden das Oculum mit den flankierenden Rundbogenfenstern und das Portalhäuschen vom frühbarocken Bau. Die Fenster wurden mit breit vortretenden, manschettenartigen Faschenrahmungen gestaltet, in den Giebel malten Rudolf Holzinger und Hans Fischer ein großes Fresko mit der Darstellung der Gewährung des Portiunkula-Ablasses an den heiligen Franz von Assisi. Davor wurde ein großes Kreuz montiert, das auf Marco d’Avianos in der Schlacht von 1683 verwendetes Kreuz verweist. Die Fassadengestaltung greift in ihrer Nüchternheit auf das franziskanische Ideal zurück, zieht aber mit den wenigen zeitgeistigen Elementen auch Verbindungen zum zeitgenössischen Kirchenbau her, dessen Fassadengestaltungen sich oft auf wenige geometrische Elemente beschränkten. Auch der Zugang zur Kaisergruft wurde neu gestaltet.259 Anlässlich der Enthüllung des Avianodenkmals im Rahmen der Wiener Festwochen am 2. Juni 1935 wurde das angebliche Originalkreuz Marco d’Avianos aus Cattaro/Kotor ausgeliehen und in einem Festzug mit zahlreicher militärischer Präsenz auf den Kahlenberg, per Schiff nach Korneuburg und Klosterneuburg und dann zur Festmesse in den Stephansdom gebracht. Abends gab man in der Urania ein Weihespiel zur Person Marco d’Avianos.260

Das Kaiser-Franz-Josephs-Denkmal

Ein wichtiger Eckpfeiler der austrofaschistischen Doktrin war die Verehrung des Hauses Habsburg, insbesondere der Kaiserin Maria Theresia als Repräsentantin der besonders „österreichischen“ Bezugsepoche des Barock, und des vorletzten Kaisers Franz Joseph I. (1830–1916), der über seine lange Regentschaft zur legendären Figur geworden war. 1935 fand in der Secession eine große Kaiser-Franz-Josephs-Ausstellung statt. Dort zeigte man die Entwicklung der österreichischen Kunst von Waldmüller über Makart zu Klimt. In Schönbrunn, Geburts- und Sterbeort des „Alten Kaisers“, wurden seine Persönlichkeit und seine Epoche durch Kunstwerke und Erinnerungsstücke geschildert.261 Während das Maria-Theresien-Denkmal auf dem gleichnamigen Platz zwischen den Museen an der Ringstraße bereits bestand, fehlte in Wien trotz früherer Projekte (zum Beispiel von Otto Wagner für den Karlsplatz, 1904, oder von Adolf Loos für die Gartenbaugründe, 1911) ein monumentales Franz-Josephs-Denkmal.

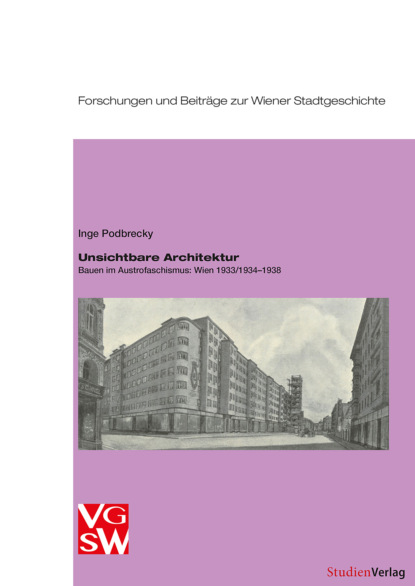

Eine „Vereinigung zur Errichtung eines Kaiser-Franz-Josephs-Denkmals“ wurde im Februar 1936 gegründet,262 ein Ideenwettbewerb ausgeschrieben, der auch den Standort betraf. Als Standorte wurden der Michaelerplatz, damals ein „Autokarussell“263 (ein Kreisverkehr), der Heldenplatz und der Platz vor der Votivkirche diskutiert. Die Juroren des Wettbewerbs, Peter Behrens und Ferdinand Andri, fanden den „Dollfuß-Platz“ vor der Votivkirche ungeeignet, denn ein Kaiserdenkmal vor der ebenfalls als Kaiserdenkmal errichteten Votivkirche wäre eine unpassende doppelte Besetzung des Ortes gewesen. Ihre Wahl fiel auf drei Projekte: Erstgereiht wurde ein Entwurf von Clemens Holzmeister und Hans Andre, der den Kaiser in „zeitlosem Imperatorengewand“ vor dem Leopoldinischen Trakt zeigte, wie er sich vom Thron erhob, „als ob er wichtige Worte kundgeben wolle.“264 Dem Entwurf wurde eine interessante Silhouette bestätigt, auch die Möglichkeit, am Thron allerlei Herrschaftssymbole anzubringen. Ein zweiter Preis ging an ein Projekt von Josef Müllner für den Michaelerplatz. Er sah im Entwurf einen in Art einer Triumphsäule stilisierten Sockel aus „Relieftrommeln“ vor, auf dem der Kaiser stehend im Ornat dargestellt war, ein Projekt, das „außerordentlich sich einpasst, ohne das reich gegliederte Äußere Burgtor in irgendeiner Weise zu schmälern.“265 Den dritten Platz erzielte ein architektonischer Entwurf von Clemens Holzmeister für den Michaelerplatz, der sich auf einen gedrungenen Obelisken mit einem kronentragenden Genius beschränkte, sicherlich der modernste der drei Entwürfe (Abbildung 50).266 Anfang 1937 referierte die Reichspost eine andere Variante der Jurorenreihung: Müllner vor Holzmeister/Andre.267