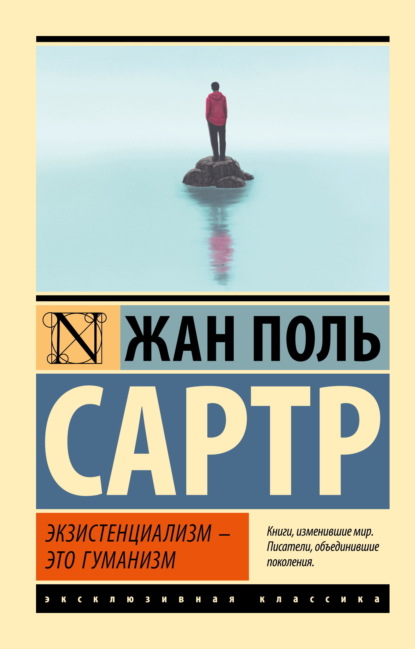

Экзистенциализм – это гуманизм

- -

- 100%

- +

Серия «Эксклюзивная классика»

Jean-Paul Sartre

L’EXISTENTIALISME EST UN HUMANISME

QU’EST-CE QUE LA LITTERATURE?

Перевод с французского

Н. Полторацкой («Что такое литература?»),

Т. Чугуновой («Экзистенциализм – это гуманизм»)

Печатается с разрешения издательства Editions Gallimard.

© Editions Gallimard, Paris, 1996, 1948 et 2008

© Перевод. Н. Полторацкая, 2020

© Перевод. Т. Чугунова, 2024

© Издание на русском языке

AST Publishers, 2025

Экзистенциализм – это гуманизм

Лекция, прочитанная в Париже

29 октября 1945 г.

Мне бы хотелось защитить в своем выступлении экзистенциализм от ряда обращенных к нему упреков.

Прежде всего экзистенциализм упрекают в том, что он предлагает людям пребывать в квиетизме[1] отчаяния, то есть: раз ничто в этом мире не поддается разрешению, будто бы надо считать, что никакое действие невозможно; а также в том, что в конечном счете он ведет к созерцательной философии, а поскольку созерцание является роскошью, то оно возвращает нас в лоно буржуазной философии. К этому в основном сводятся упреки коммунистов.

С другой стороны, нас упрекают в том, что мы подчеркиваем мерзость человеческого существа, указываем повсюду на отвратительное, темное, порочное, и оставляем без внимания некоторое количество внушающих радость красот, светлую сторону человеческой натуры, например, если верить госпоже Мерсье, критика католического толка, мы забываем об улыбке ребенка. И те и другие упрекают нас в том, что мы оставляем за бортом человеческую солидарность, рассматриваем человека в его обособленности от других, по большей части по той причине, что отправной точкой для нас, как считают коммунисты, является чистая субъективность, то бишь картезианскоея мыслю[2], то мгновение, когда человек настигает самого себя как человека в своем одиночестве, что может сделать нас неспособными вернуться к солидарности с людьми, находящимися вне «меня» и которых я не могу настичь через cogito

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Квиетизм (лат. quietismus, от quies – покой) – мистико-аскетическое движение в католицизме XVI–XVII вв. Одной из определяющих черт квиетизма является акцент на неактивном, «принимательном» состоянии души в деле мистического единения с Богом. – Здесь и далее примечания переводчика.

2

Выражение Рене Декарта «мыслю, следовательно, существую» (лат. Cogito, ergo sum), равно как и теория врожденных идей, является исходным пунктом картезианской гносеологии.