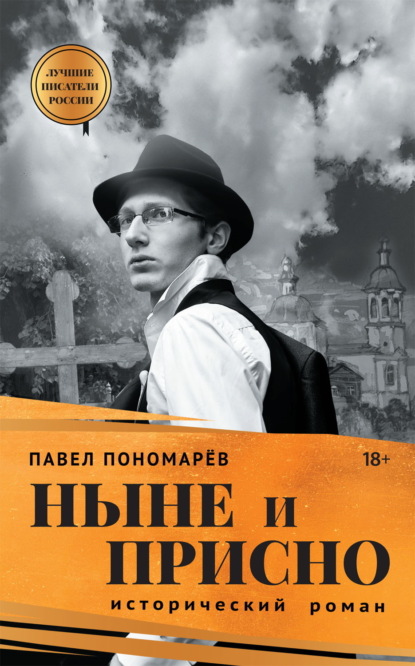

Ныне и присно

- -

- 100%

- +

Панихида теперь будет только на Радоницу.

Отец Виталий заметно волновался: проглатывал окончания слов, сбивался… Закончив, почти бегом направился в сторону церкви.

Вера догнала его, чтобы позвать на поминки.

– Что такое, отец Виталий?

– Знаешь, Вера… никогда ещё в Пасху не хоронил. Алтарь остаётся открытым…

* * *Накануне сорока дней Вера, готовясь к поминкам, по старой памяти полезла в 23-й том «Большой советской энциклопедии», где отец на странице 532 («Кручёные изделия – Крушельницкий») хранил деньги. Но вместо 16-й и остальных страниц Вера обнаружила тайник. В проёме из вырезанных книжных листов лежала общая тетрадь, исписанная мелким, но каллиграфическим почерком отца. На первой странице – по центру – рукой отца было надписано:

Л. И. Кручинин

ЗАПИСКИ НА ДОНУ

Глава десятая

(Из записок Л. И. Кручинина)

* * *Небольшую часть долгой своей жизни я прожил в городке на высоком каменистом берегу Дона в верхнем его течении. Здесь я родился, здесь прошли мои детские годы. Здесь началось моё узнавание мира.

Это стремление и теперь продолжается, поглощая всё убывающие силы мои, но взамен одаривая дотоле мне неведомыми, замечательными событиями, фактами, именами, открытиями, которые нередко мотивируют мою жизнедеятельность, принося удовлетворение и радость, уверенность в пригодности, надобности, полезности собственного существования – человека уже преклонных лет, живущего памятью о прошлом и заботой и муками о настоящем.

В этом городе промелькнула небольшая часть моей жизни, но эта часть по своей значимости куда более ценна, богата и нужна, чем вся остальная жизнь. Без этой части я не имел бы представления о предках своих, и одно это сделало бы крайне бедным мой внутренний мир; без этой части я был бы лишён представления о родине и патриотизме; я не полюбил бы каждую травинку, песчинку, камешек; каждую струйку донской воды, наполненной солнечными зайчиками; каждый булькающий родничок на берегах Дона, а потом – где бы ни был; трепетание крыльев оторвавшегося от земли и запевшего, прежде чем слиться с небом, жаворонка… Да разве можно рассказать обо всём, что хранит наша детская память?

1. Дом

Помнить себя я начал рано – скорее всего, с годовалого возраста. Но отдельными «окошками» – на короткое время.

Первое «окошко» запомнилось такое: я больной, укрыт на кровати; комната освещена зимним полуденным солнцем. Мать, придя со двора, стала за что-то бранить отца, бить его, таскать за волосы. Он только пытался защититься руками, приблизиться ко мне, чтобы взять на руки и успокоить мой душераздирающий крик, вызванный дикостью матери…

Следующее «окошко» случилось на вторую зиму, под вечер: отец и мать вышли на короткое время в сени, а затем во двор, к скоту (сени были тесные, выстланы каменными ноздреватыми и потому всегда грязными плитами; до сих пор помню, какие эти камни были холодные: через сени – всегда бегом (а от весны до зимы мы, дети, ходили босые)). Топилась печь, и открылась дверца; я заинтересовался горящими дровами, приблизился, увидел стоящую под лавкой бутылку с керосином (не один раз видел, как мать, перед тем, как зажечь сырые дрова, плескала на них керосин из этой бутылки); взял её и плеснул керосин в огонь. Вырвалось пламя – больше ничего не помню… А по рассказам потом знал: в сумерках ярко засветилось окно, выходившее из кухни во двор; отец тут же выбежал, сбросил с себя одежду, укрыл ею пламя от разлившегося и вспыхнувшего керосина – и заодно меня, с опалёнными волосами…

Начиная самостоятельно ходить, – было уже, вероятно, мне около года, – я выпал из окна.

Помню, стоял на подоконнике; меня «сторожила» девушка-нянька; она сидела, поэтому голова её была низко, и я мог играть её гребёнкой с золотистыми полосками, вынимая её из волос; гребёнка выпала из моих рук на пол, нянька нагнулась, чтобы поднять её, и я в это время вытащил шпингалет. Рама раскрылась, и – это уже по рассказам после – меня подняли с тротуарных каменных плит без сознания…

Потеря сознания длилась трое суток – доктор просил родителей молить Бога, чтобы я выжил…

Через год-два в родительском доме мой всегда добрый брат Трофим железным обручем от кадки рассёк мне губу… Знаю об этом по шраму и рассказам матери, но сам – почему-то не помню. Явление неправдоподобное: брат, очень мирного характера, с самого моего рождения относился ко мне всегда с любовью и уважением – как и я к нему.

Один человек рождается слабым, и тут же начинают преследовать его многочисленные болезни: и в детстве, и в отрочестве, и в юности, и в зрелом возрасте. А он, как-то преодолевая их, доживает до старости. Успевает получить образование, профессию, немалый стаж, создать среднюю или даже большую семью, детям своим дать образование, помочь им встать на ноги, помочь им воспитать внуков… Такой человек, как правило, бережёт каждую крупицу здоровья, не курит, не употребляет алкогольных напитков, избегает всего, что резко усиливает его хронические страдания.

Другой рождается крепышом, веселит родителей своей жизнерадостностью, упитанностью, игривостью, розовыми щёчками. Подростком становится силачом: поднимает грузы наравне со взрослыми, успешно борется на излом с двадцатилетними… Мой старший брат Трофим был такой.

Лет восьми запомнилось ещё одно «окошко». Трофим болел менингитом. В доме было душно. Отец на короткое время выносил больного сына на наш балкон-террасу, чтобы мой брат мог дышать вечерней прохладой. Ждали его смерти… Лечил врач, Тихон Николаевич Попов, друг отца (погиб, как и отец, в чёрные тридцатые годы); в кризисную ночь он дежурил возле брата вместе с отцом. Я тоже не спал – тихо плакал за перегородкой и боготворил доктора, наблюдая за ним сквозь щели между досками… Рано утром, уходя, врач сказал:

– Успокойтесь – будет жить.

Сказал правду.

Живя в родительском доме, я воспринимал всё, что открывалось мне ежедневно, ежечасно, с такой интенсивностью, яркостью и силой, которых в дальнейших жизненных этапах уже не было. Причина, думаю, в том, что накопленное количество поглощённого духовным миром ребёнка достигает нового качества, которое свыкается с возрастающей новизной проникающего в него мироздания, как бы притупляется, устаёт и уже не может так активно, остро, быть может, даже болезненно на всё реагировать.

2. Улица

Если пойдёшь вдоль Дона по улице Набережной на юг, пропустишь два переулка, спускающихся к реке, повернёшь направо в третий, подымешься по отлогой прямой тропинке вверх, – то придёшь к Спасской церкви – белой, высокой, радостной (так воспринималась она мною в детстве, такою запечатлелась в моих детских рисунках); для меня – самая красивая из всех церквей в городе, окружённая многоугольной, тоже ярко-белой оградой. Здесь отправлял религиозные службы мой отец, Иван Кручинин – простой русский человек. Он, когда мне было три года, по настоянию моей матери оставил нелёгкую работу учителя и принял на себя тяжелейший, по моему мнению, труд священника – труд, который не имел ни начала, ни конца, при котором часто невозможно было отличить светлый день от тёмной ночи… Этот труд во многом перекликался с трудом уездного доктора. Высокий уровень нравственности, обязательный для служителя религиозного культа, делал более сложными и обязательными многие стороны его работы по сравнению с общей моральной ответственностью доктора за физическое и духовное здоровье человека.

Отец, которого я всё время знал как учителя, отпустил длинные волосы, стал надевать на себя длинную, тёмную одежду, и звать его стали все – «отец Иван», а не «Иван Васильевич», как прежде. Он стал священником Спасской церкви, в ограде которой была и школа. Через какое-то время ему запретили учить детей. После него некоторое время работала молодая учительница Варвара Михайловна. Потом она вышла замуж, куда-то переехала, и школы на стало совсем.

Хотя родители старались многое скрыть от детей, мы всё равно знали, что отцу очень не хотелось оставлять школу, но мать в истерике много раз бросала ему – спокойному, невозмутимому: «Ты хочешь, чтобы дети наши и я умерли с голоду?!»

…Примерно в пятидесяти шагах чуть вправо от церковной ограды – наш дом. По наименованию церкви улица наша тоже звалась Спасской. Она входила в черту города, но во всём была похожа на село – покрыта травой, по ней гуляли коровы, козы, свиньи, гуси, куры…

Когда в 1917 году – в год, когда отец стал священником, – была установлена советская власть, мне только что исполнилось три года. Тамбовская губерния, где я родился и рос, от Петрограда была далеко, поэтому мне ничего не удалось ни увидеть, ни услышать.

Гражданскую войну уже могу свидетельствовать: летом 1920 года, в пятилетнем возрасте, с матерью и братом всю ночь отсиживались в подвале; на восток от нашей Спасской улицы, через Дон, в двух километрах, на железной дороге перестреливались пулемётным огнём красноармейцы с мятежными антоновцами. Антоновцы, одолев отряд Красной Армии, прорвались в город и днём, сбив замки с магазинов, лавок и пекарен, вытащили на улицы города одежду, муку, сахар, соль, спички, керосин, печёный хлеб; предоставили всё это в распоряжение народа и, видимо, считали, что сделали доброе дело. Но мало кому пошло это на пользу – почти всё было смешано с грязью, облито керосином; люди же друг друга давили, калечили, даже убивали; разруха, голод, нужда сделали людей неузнаваемо жестокими по отношению друг к другу… Где телефонные провода висели не на высоких столбах, казаки-антоновцы, встав по двое, друг на друга, на седло лошади, пересекали эти провода саблями.

Поздно вечером, в сумерках, таясь от соседей, отец выносил красноармейцам, стоявшим на посту неподалёку от нашего дома, в подойнике молоко с накрошенным в него мякинным хлебом и, возвращаясь, с тяжёлым вздохом сокрушённо говорил: «Какие же они, бедняги, голодные…»

Размышления и воспоминания мои связаны с домами, различными по величине, добротности, красоте и ухоженности – как самого дома, так и вокруг него. Были, помню, хижины под соломенными крышами без крыльца, сеней и каких-либо хозяйственных построек; с двумя-тремя маленькими окошками и с земляными полами. Обязательным для таких домов было отсутствие деревьев и кустарников – бедняки никогда не сажали деревьев. Если же дерево было посажено до них, то первое, что они делали – спиливали его и сжигали в печи. Удивляюсь, как после революции руководство деревней доверили бедноте. (Не отсюда ли многие беды и несправедливости в нашей сегодняшней жизни?) Они не умели, а часто попросту не хотели трудиться. И не только потому, что были слабы физически от голода. Психика бедняка не могла быть созидательной. Бо́льшую часть бедняков можно было легко настроить на воровство и изъятие вещей у тех, кто создавали своим трудом… Помните «комитеты бедноты», творившие зло и насилие в деревнях?

В трёх-четырёхлетнем возрасте я обратил уже внимание на то, что в бедных избушках жили люди оборванные, с немытыми руками и ногами… Уже в таком возрасте мне – видимо, интуитивно – казалось, что это плохо; что плохо, если у кого при доме нет сада. Хотя я ещё не понимал, что хороший дом и сад могут быть только у тех, кто трудится от зари до зари. Так трудились наши соседи. А через дом от них в избушке под соломенной крышей жила вдова Агафья, принявшая к себе пленного австрийца. В её огороде рос бурьян. Курицы – и той не было…

Ох, уж эта нищета того времени… Шагах в двухстах от нашего дома жил в покосившейся избушке с земляным полом похоронивший жену отец с двумя мальчиками. От зари до зари он колол дрова в городской пекарне. Одетые в грязное рваное тряпьё дети, целый день голодные, копошились неподалёку от своего жилья, пытаясь незатейливыми играми скоротать время до прихода отца.

В один летний вечер, играя с ними, я оказался свидетелем потрясающего общения детей с отцом: он, пьяный, сидел на земляном полу нищей хаты, дети обнимали его лицо и шею грязными ручонками и плакали; отец тоже плакал, размазывая заскорузлыми чёрными пальцами принесённый под мышкой хлеб, деля его на всех…

Через сорок лет со времени этого печально-памятного тихого летнего вечера была последняя моя встреча с матерью; от неё я узнал, что старший мальчик, Володя, перед Отечественной войной имел офицерское звание. Его судьба, судьба брата Миши матери была неизвестна. Об отце я не спросил – его судьба не могла быть лучше той, что я видел…

Нас, детей, в первой половине двадцатых годов привлекал маленький, недавно выстроенный на нашей улице бревенчатый домик. В нём жили отменные ото всех люди – Александра Еворестовна и её муж, полковник русской дореволюционной армии Павел Дмитрич. Которого Александра Еворестовна звала «Палыч». Даже мы, босоногие, понимали (хотя это незаметно шло к нам от взрослых), что жить им надо было в Париже, куда эмигрировало большинство им подобных, а не на Спасской улице среди рваных, грязных, голодных простолюдинов. Они же, эти люди, не просто жили среди нас, донашивая старинную одежду и голодая наравне с нами, а уважали и любили нас – вполне искренне.

Павел Дмитрич, старый больной человек, страдавший язвой желудка, возил на истощённой, плохо кормленной лошади воду в город, на большую высоту, где в те времена колодцев не было. Ручная водокачка, в несколько подъездов, располагалась у нового моста, рядом с Доном. Всегда находились люди, которые помогали Павлу Дмитричу накачать в бочку воды, а уж сливать, большей частью, ему приходилось самому – долго, по одному ведру. В бочке сорок вёдер – скоро ли сольёшь? Бочки две – больше за день не осилишь (а зимой, в короткий день – одну). Много не заработаешь – потому и лошадь голодная, едва передвигает ноги, а о хозяине – и говорить нечего…

Летом, в хорошую погоду, в праздничный день, Павел Дмитрич, в мундире и фуражке, опираясь на палку, прогуливался по нашей улице в сторону церкви. Мы, дети, полуголые, бронзовые от палящего солнца, бежали ему навстречу, останавливались и кричали в разнобой:

– Здравствуйте!

Он принимал положение «смирно», палку из правой руки брал в левую, делал «под козырёк» и по-старчески хрипло, но браво отвечал:

– Здра-вия же-ла-ю!

Мы срывались с места в галоп и торопились обежать квартал, чтобы ещё раз повстречаться и поздороваться.

Старый полковник снимал фуражку, стирал с головы и лица большим коричневым платком обильно льющийся пот, вновь надевал фуражку, брал палку в правую руку и продолжал медленными шагами свой путь. Но едва успевал сделать несколько десятков шагов, как мы снова неслись к нему навстречу и старательнее прежнего здоровались.

– Здра-вия же-ла-ю! – ещё громче и веселее отвечал добрый старый человек – хорошо понимавший нашу игру, но делавший вид, что никакой игры нет.

Александра Еворестовна сидела у раскрытого окна, любовалась морем цветов, которые она выращивала в палисаднике перед домом, и приветливо раскланивалась прохожим. Цветы она дарила всем и каждому, кто проявлял к ним интерес. Денег никогда не брала и искренне сердилась на того, кто пытался их ей платить; оборонительная фраза её была:

– Вы меня этим обижаете…

Однажды, в летний жаркий солнечный полдень, Александра Еворестовна вбежала к нам во двор – бледная, испуганная, взволнованная, но строго-волевая, без слёз:

– Позовите, пожалуйста, отца Ивана – Палыч умирает…

3. Лов

Мне шесть лет. Брату Трофиму около девяти. Яркий солнечный день конца апреля. Вода спала, но ещё мутная, и берега грязные, илистые.

Михаил Иванович Писарев, добрый старик с бородой, постоянно улыбающийся приветливой улыбкой, сделал нам с Трофимом по удочке: из чёрного конского волоса толстая леска, вместо грузила свинцового привязаны тяжёлые гайки, крючки крупные, ржавые, удилища ореховые, с обломанными концами.

Ловить рыбу Михаилу Ивановичу удавалось только рано утром: днём вокруг него постоянно кружились ребятишки вроде нас, которым он налаживал снасти…

В прошлом – небогатый помещик, подаривший своё хозяйство советской власти, теперь он ютился на квартире на нашей Спасской улице, доживая свой век с женой Варварой Николаевной, работавшей в ветеринарной лечебнице. Часто она приходила к мужу на берег, где вместе с Михаилом Ивановичем удили и мы, рассказывала нам сказки, читала наизусть стихи… Когда я услышал из её уст:

Пахнет сеном над лугами…В песне душу веселя,Бабы с граблями рядамиХодят, сено шевеля…,То тут же повторил их из слова в слово. Она отличила меня, в ту пору пяти-шестилетнего, пригласила к себе домой, в бедную комнатку, которую они снимали у глубокого старика Сергея Моревича, бывшего хозяина буфета на станции Астапово – одного из тех, кто старался облегчить последние страдания великого Толстого. (Моревич, как его попросту все звали, в память о Льве Толстом носил толстовскую белую бороду, толстовскую одежду, чем очень напоминал Льва Николаевича.) Варвара Николаевна много занималась со мной чтением, письмом, заставляла учить стихи с запоминаем знаков препинания, успешно развивая мою зрительную память.

…Мы с Трофимом быстро нашли в нагретой солнцем береговой влажной песчаной почве крупного белёсого червяка, нанизали как могли на крючок и, увязая босыми ногами в илистом песке, воткнули удилища, а сами пошли отыскивать червяка для второй удочки.

– Трофим! Лёвка! Берёт! Рыба! Удочку утащит! Быстрей! – это кричат товарищи-мальчишки, срываясь с берега к воде.

Но Трофим опередил. Он уже держит удилище в руках, упираясь изо всех сил, не желая окунаться выше колен в очень ещё холодную воду.

Ореховая палка согнулась в дугу. За неё берётся Васька, самый старший и самый сильный из товарищей: ему уже лет двенадцать-тринадцать. Ваську все боятся и слушаются – послушалась и рыба. Он далеко уже от воды и кричит:

– Не хватайтесь за леску! Все – ко мне!

Однако рыба так потянула, что Васька снова почти у воды.

– Леска крепкая, ребята! Не оборвётся! Вы только меня слушайтесь! – успокаивает нас Васька.

Через некоторое время рыба перестала упорствовать. Васька передал удилище брату, разделил ребят на две группы и велел заходить в воду по сторонам от лески.

– Трофим! Тащи! Не ослабляй леску! Не уйдёт! Нас много! – командовал Васька.

Все сразу поняли Васькин замысел, и как только мутная живая волна, покрывавшая крупную рыбу, приблизилась к береговому промытому песку, полукруг босых ног, поставленных плотно друг к другу, навсегда отрезал рыбу от водного донского простора. Васька стоял в этом полукруге и держал наготове руки.

Перепуганная рыба сделала резкий неожиданный прыжок вперёд, ослабила леску, соскочила с крючка, бешено завозилась, смешав воду с песком и илом, но умелые Васькины руки нащупали в мутной воде жабры, зацепились за них, и огромный красавец-язь, ослепляя всех нас свежестью сверкающей на солнце чешуи, поднятый вверх, глотнул воздух и замер…

Через несколько минут он был погружён в длинное узкое ведро; вытеснил из него почти всю воду. Красивый хвост возвышался над ведром и ошеломлял нас, привыкших ловить пескарей, своим огромным размером.

Все помчались к нашему дому. Удочки были навсегда забыты на берегу – не до них!

Отец, с радостной улыбкой на лице, терпеливо выслушал не менее десяти рассказов о том, как ловился язь, что делал каждый из ребят, как здорово делал всё Васька, которого все слушались. Каждый рассказчик заключал словами:

– Если бы не Васька – ушёл бы язь.

Отец поблагодарил всех ребят, а Ваське дал пятьдесят копеек. (В начале двадцатых годов пятьдесят копеек были из чистого серебра.)

Язя зажарили. Наша семья ела его три дня.

После этого я прожил более полувека, немало удил, но такой крупной рыбы мне больше не попадалось; да и покупать такой рыбы не приходилось – ни по величине, ни, тем более, по вкусу.

4. Пастьба

Пастьба коровы началась у меня лет с шести-семи и благотворно влияла на моё душевное равновесие, умиротворяя. Мои почти постоянные болезненность, слезливость, капризничанье вызывали у матери раздражение, и то и дело я от неё слышал: «Гадкий утёнок!..»

Отец и брат никогда меня не обижали.

Я чувствовал, что соседи осуждали моих родителей за то, что корову постоянно, бессменно пасу я один. Старший брат этим не занимался.

Я мог пасти корову безотказно и безропотно хоть круглые сутки, потому что считал, что корова меня любит. И я верил в то, что корова знает, что я её тоже люблю.

Похоже, так и было – мы давали полную волю друг другу: выйдя со двора, корова шла, куда хотела, а я – за ней. Когда она начинала щипать траву, долго не меняя места, я ложился на спину и с восторгом наблюдал за тем, как неподалёку от меня взлетали жаворонки, трепеща крылами; и, поднимаясь на высоту, начинали петь, уходя ввысь и постепенно теряясь из виду. Если было прохладно, я прижимался телом к шёлковой шерсти коровы. А была она безукоризненной чистоты, так как я ежедневно мыл её в Дону с мочалкой и мылом, которые прятал в береговых камнях.

Корова принимала это за ласку, переставала кормиться и шершавым языком лизала мои руки. Я никогда не принуждал её идти за мной, ждал, пока она это сделает по своему желанию. Ни кнута, ни палки у меня не было. Иногда мне казалось, что это не я пасу корову, а она – меня.

Случилось два тяжёлых, потрясающих происшествия на моём пастушечьем поприще. Они произошли незадолго до того, когда родители, предполагая для решения бытовых нужд продать нашу хорошую, дорогостоящую Бурёнку, заблаговременно купили ей замену – дешёвую старую Зорьку.

Лето было жаркое, засушливое, на городских улицах и переулках трава посохла. Отец, хозяйственный человек, арендовал на краю города, в поле, для заготовки сена чью-то усадьбу с одичавшим садом. Там трава была хорошая, и отец, привязав коров за концы верёвки, повёл их туда, а я подгонял их сзади.

Отец ушёл, и коровы с жадностью принялись за траву. А я, окружённый цветущим полевым разнотравьем, стоял под остывающим предвечерним солнцем, сходящим с чистых небес, наполненных неумолчным пением жаворонков.

Вдруг коровы забеспокоились – их начали жалить оводы – и понеслись галопом в соседний сад.

Первая же развесистая могучая яблоня, оказавшаяся меж ними, резко остановила их быстрый бег, и они опрокинулись через головы. Я замер от страха…

Первой поднялась Бурёнка, верёвка на рогах которой оборвалась, и – помчалась в сторону Дона, до которого было версты две. Зорька поднялась позже и, хромая на левое переднее копыто, пошла за Бурёнкой. Я стал успокаиваться, видя, что коровы благополучно перенесли падение, и побежал за ними.

У моста, чтобы избавиться от преследования оводов, коровы вошли по отлогому каменистому дну в воду – так глубоко, что торчали только высоко поднятые головы…

Вторая неприятность случилась ранней весной, когда ещё не было Зорьки.

На улицах и переулках трава едва пробивалась, но в садах, на припёке, бурьян уже вырос и был съедобен.

Меня с Бурёнкой и её пёстрым телёнком мать направила в сад к соседке Марье Никифоровне, которая к Дону жила ближе нас. Бурёнка словно угадывала мои намерения: пошла прямо в этот сад через пролом в изгороди. Телёнок – за матерью.

Прошло часа полтора. Бурёнка, наевшись, вышла с телёнком из сада и направилась к Дону пить. Вода в реке стояла много выше летнего, была мутной, и стремление Бурёнки войти поглубже в быстро текущую воду я понял как желание дотянуться до более чистой воды. Но Бурёнка пристально глядела на противоположный берег, видимо, вспоминая прошлое лето, когда мы с ней переправлялись через Дон. Громко и протяжно она замычала и… поплыла.

Быстрое течение развернуло Бурёнку головой направо, вдоль реки – по её направлению, – и корова увидела телёнка: он тоже бросился в воду – за матерью…

От страха я был близок к обмороку. Ноги сделались ватными. Я не мог сдвинуться с места.

Встревоженная корова-мать, борясь с течением, ринулась к телёнку своим широким лбом – и рогами вытолкнула его на берег. Сильным движением крупного своего тела она стряхнула с себя воду и принялась старательно облизывать дрожащего от холодной воды телёнка, едва не погибшего по её вине.

5. Хмель

Мне, десятилетнему мальчику, отец дал для знакомства на донышке рюмку крепкого самогона. У меня захватило дух и выкатились глаза; я смотрел в окно и видел, как дом, стоявший напротив нашего, на противоположной стороне улицы, опрокинулся трубой вниз…

С той поры я больше не прикасался к спиртному.

Когда достиг среднего возраста, непрерывно занимаясь дневниковыми записями и письмом воспоминаний (что тренировало память), я с грустью стал время от времени узнавать о преждевременной смерти моих школьных товарищей и однокашников по институту, которые, злоупотребляя курением и спиртным, старались бесплодно приобщить к этому и меня.

Работая десятки лет в школе, где в наше время подавляющее большинство составляют женщины, я был невольным свидетелем многократных попоек. Напивались до рвоты, до того, что наутро не могли давать уроки (заменять приходилось мне). А все они были здоровые, цветущие…