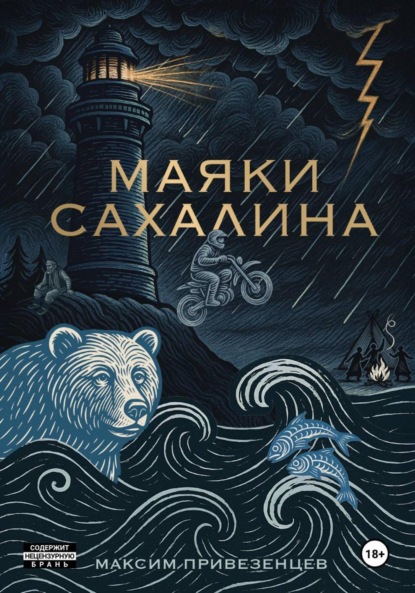

Маяки Сахалина

- -

- 100%

- +

Бронислав был податливым и терпеливым, потому легко впитывал всё, чему учил отец.

Уже в 1882 году вместе с братом он организовал патриотический кружок – с тем упрямством, что передалось им по крови. Самым большим их достижением стало то, что удавалось тайно доставать книги из Варшавы – даже запрещённые, социалистические.

Именно тогда в груди у юных Пилсудских впервые разгорелось то внутреннее пламя, которое позже обожжёт их самих: пламя борьбы с любой несправедливостью, с любым беззаконием.

Они верили: кровь не может быть оправданием – ни для убийства, ни для революции.

Тем странней было всё, что последовало потом.

В ту пору самой известной подпольной группой в Российской империи была «Народная воля». Именно её участники покушались на царя Александра II в марте 1881 года. Группу уничтожили, но идеи пережили своих носителей.

Один из новых кружков, взяв старое имя, снова собирал сторонников среди студентов крупных университетов. В такие сети легко попадались доверчивые и пылкие – и братья Пилсудские не стали исключением.

Юзеф примкнул к кружку в Харькове, а Бронислав – сразу по приезде в Петербург, едва повстречал там старого друга по Виленской гимназии, Лукашевича.

Именно участники петербургской ячейки 1 марта 1887 года бросили в карету Александра III бомбы, которые Лукашевич лично начинил динамитом и свинцовыми шариками, отравленными стрихнином.

Оба брата, пусть сами не швыряли взрывчатку, участвовали в её создании – и были более чем причастны к тому, что случилось.

Теперь, глядя на стены камеры, он вспоминал не поступки – слова.

Слова, что тогда казались умными, почти возвышенными. Слова, что превращали ярость в долг, а убийство – в арифметику.

Отец всегда говорил: «Террор – это отказ от мысли. Это когда ты так боишься слабости, что прячешься за взрыв».

Эти слова возвращались теперь, как отголосок чужого голоса в сыром камне.

Тогда, в тех комнатах с низкими потолками и горячим чаем, всё казалось ясным: если один человек мешает миллионам, не долг ли разума убрать помеху?

Методы этой «уборки» долго оставались за семью печатями – до тех пор, пока братья Пилсудские были связаны с народовольцами уже не только идеей, но и дружбой.

Сначала ведь речь шла лишь о свержении. Что бы это ни значило.

А вот когда слово «свержение» стало звучать нелепо, а «убийство» – буднично, Бронислав бы не сказал. Даже под дулом револьвера.

В любом случае, когда всё завертелось всерьёз, отступать стало поздно.

Заговором формально управляли трое – Лукашевич, Ульянов (брат того самого) и Шевырёв.

Но в центре притяжения был один – Лукашевич.

Он не уговаривал – он затягивал, как трясина: сначала мягко под ногами, потом – до пояса, и поздно.

В его голосе не было угроз, но в нём было то, от чего между лопаток разливался холод – как будто в глубине где-то звонил старинный колокол: низко, долго, без пощады.

Он не спорил, не взывал к логике – он просто говорил.

И воздух густел.

И реальность начинала сдвигаться.

Не оставляя выбора, он создавал ощущение, что ты уже выбрал.

Заговор был не беседой – обрядом.

Ульянов ещё держался за здравый смысл. Шевырёв – за иронию. Лукашевич сжигал это взглядом.

Он не был жесток. Он был неизбежен.

Как будто сама История – без предисловий и этикета – ввела его в эту точку.

И Пилсудский всё чаще думал: может, выхода и не было вовсе.

Может, если и пробиваться, то только сквозь плоть.

Чужую.

Или свою.

Они говорили тихо, осторожно – будто разливали яд.

Решения принимались на ощупь, как маршрут в полной темноте.

Из троицы самым резким был Лукашевич.

В нём не было мечты о справедливости – только тяга к возмездию. Не жажда победы, а потребность боли. Чтобы царь наконец сам прошёл тот путь, которым гнал страну.

Он горел изнутри: словами, ненавистью, верой в собственную правоту. Этот огонь пугал даже своих – и всё же зажигал.

И вот Бронислав впервые признал: другого пути нет. Не осталось. Только кровь. Только расплата. Только боль – как единая цена за освобождение.

Так он и стал связующим звеном – между Варшавой и Петербургом, между Вильно и казармой. Он передал инструкции. Указал, где достать химикаты, где – оружие. Дал посылку Лукашевичу – спокойно, без колебаний, с тем лицом, каким передают свечу в тёмном храме. Не для себя – ради других.

Когда всё рухнуло, он не исчез. Не сжёг, не уничтожил. Манифест остался в комнате, как немой свидетель – будто ждал.

3 марта 1887 года за ним пришли. Искать не пришлось. Он был на месте.

Рядом, на столе, лежал заголовок – победа для тех, кто пришёл:

«Манифест террористической фракции Народной Воли».

Мечта сыщика – в одном листе.

Суд не любил разговоров. Он считал до семи – и обрывал судьбы: Пилсудский, Андреюшкин, Генералов, Осипанов, Шевырёв, Ульянов, Лукашевич. Семь – число замкнутое. Но один выпал: Лукашевичу вместо казни досталась Шлиссельбургская тьма. Основной удар принял Ульянов.

В камере Бронислав ждал не судьбы – тишины. Вместо неё пришла весть: Юзеф арестован. Не расстрелян – пять лет ссылки в Сибирь. Для девятнадцатилетнего – почти жизнь. Почти.

Что до самого Бронислава – он не страдал. Просто тускнел. Как пламя, о котором забыли, – и оно само погасло. Одиночество стало его средой. Как ветер для маяка: не враг и не друг, лишь соль, что точит железо. Он не боялся конца. Он ждал его. Любого. Лишь бы не жить в этом вязком безвременье, где не выбираешь – ни еду, ни сон, ни даже направление взгляда.

Хуже всего была мысль о том, как всё рассыпалось. Не из-за предательства – от глупости. Андреюшкин написал другу: мол, скоро рванёт. Без шифра, без страха, без малейшего сомнения. Жандармы перехватили письмо. Всё рухнуло – не от силы удара, а от неосторожности. Как нарыв, что вскрылся случайно.

Часто всё рушится не от грома, а от шёпота: слово не там – и лавина пошла. Не тот жест, не та пауза, не вовремя опущенный взгляд. В мелочах – трещины. В случайностях – фатальность.

Бронислав знал, где был первый камень. Но лавину уже не видел. Только гул. Только осадок. Только тишина.

Тюремщики не делились новостями. С террористами не вели переговоров. Видимо, обвиняемым в терроре не полагалось даже знать, сколько осталось – дней, часов, шансов.

Он сбился со счёта. Сначала гадал по свету из окна, потом – по каше в миске, потом взял камешек и начал царапать штрихи на стене. Чтобы не раствориться в сыром безвременье.

Родных к мятежному поляку не допускали. Он слышал только голоса надзирателей – глухие, короткие, будто через решётку простукивали код:

– Обед.

– Завтрак.

– Отбой.

– Отошёл.

Весной, когда дождь на улице вдруг сдался и притих, бойница лязгнула, и дежурный, не меняя интонации, сообщил:

– Пилсудский. В суд.

Бронислав поднял голову:

– В суд… или сразу на казнь?

Пауза. И снова, как выстрел, то же:

– Отошёл.

Кандалы на ногах. Шаги в коридоре. Сырость и камень. А потом – зал суда. Те же лица. Подельники. Но уже другие глаза.

Там он всё и узнал.

Письмо Андреюшкина всплыло. Попало в руки полиции. Утром 1 марта схватили его самого и Генералова у Главного штаба. Бомбы, револьвер – при них. Осипанова – возле Казанского. Горкуна и Волохова – на Невском. Цепная реакция.

На первом же допросе начали сыпаться имена. Семьдесят четыре. Подряд.

Правда оказалась хуже неизвестности.

Но судьба как будто на миг отвернулась и одарила: Брониславу заменили расстрел на пятнадцать лет каторги. Сахалин.

Туда же, с меньшими сроками, пошли и трое его товарищей: Петя Гуркун, Миша Канчер, Стёпа Волохов.

Они переглядывались украдкой, будто не верили, что ещё дышат одним воздухом.

Судьба кивнула им молча, не объясняя.

Смерть прошла мимо, оставив в карманах билет в другую жизнь – не легче, просто длиннее.

И в ней уже был свет. Тусклый, но свой.

Свет, который однажды назовут именем.

А пока – Сахалин. Кандалы. И странное чувство, будто за этой тьмой кто-то всё-таки ждёт…

В камере Петропавловской крепости он просидел ещё месяц. Бронислава и других будущих «каторжан» вывезли из Петербурга 27 мая; транзитом через Москву переправили в Одессу, откуда пароходом Добровольного флота «Петербург» повели морем на Сахалин.

Позже он написал отцу:

«Дорогой Отец! Наконец уже я на месте ссылки, в которой Бог знает, сколько придётся мне пробыть. Странно, быть может, покажется, а ожидал я сильно Сахалина и каторги. Но неудивительным это будет тому, кто ехал бы на моём месте на пароходе. Морская езда при данных нам условиях была ужасно тягостна, особенно под конец. Грязь, испорченный совсем воздух, сырость, гнилые галеты да кислая капуста, плохая вода, вереда и расстройство желудка, сильные качки в Японском море, во время которых вода лилась к нам в разных местах, заливая пол, нары и вещи – вот что главным образом было причиною моего желания прервать утомительное путешествие.

Я увидал в первый раз то место, где должна протечь моя новая жизнь. Я вспомнил о прошлом и о том, что оставил я в родном крае.

Я, посвящавший себя общественной деятельности, теперь отвержен от общества и принуждён жить с его выбросками. Вместо окружавшей меня любви людей близких должен я довольствоваться индифферентностью одних и холодным в официальном отношении других. Умственную кипучую деятельность надо заменить на вялый физический труд».

В Рыковское он прибыл 12 августа. Тяготы дороги будто стерли прошлое. Перед ним лежал остров – чужой и свой одновременно. Он ещё не знал, насколько взаимной окажется эта встреча…

Глава 3

Горянка. Поронайск

7 сентября 2024 г.

Мы выехали из Южно-Сахалинска в шесть утра. Хотели быть к восьми, но сразу поняли – не успеем. Как только показалось море, парни сбросили газ и начали вертеть головами.

– Глянь, Макс, красота какая, – сказал Аркан, указывая на залив. – Тебе ж для фильма потом пригодится.

Он говорил спокойно, будто уже видел кадр в смонтированной версии. Даже если самого фильма не будет, кадр всё равно нужен.

– Для фильма про маяки мне в первую очередь понадобятся маяки, – ответил я. С улыбкой, но без надежды, что мы поедем дальше.

– Мы быстро, чего ты, – отмахнулся Аркан. – Парни, давайте недолго. Нам ещё на Горянку.

«Быстро» не получилось. Мы останавливались ещё трижды и снимали всё подряд: фото, видео, короткие ролики для тех, кто не читает. Я пытался держать лицо, но чувствовал: выгляжу так, будто важнее дорога, чем её отражение. Аркан предложил компромисс – ехать так, чтобы каждый получил своё: красивые места останавливаем только по сигналу Ника, оператора. Остальное проезжаем.

Я кивнул. Хотя в голове уже клацало: если так и дальше, половины маяков не увидим. Вот она, разница. Ехать одному и ехать с командой. Два ритма. Два маршрута. Два смысла.

Через несколько часов, с остановками на селфи, дроны и просто постоять в тишине, мы добрались до границы Макаровского и Поронайского районов. В глубине леса, на холме, стоял Горянка – маяк, названный по реке, впадающей в залив Терпения. Семнадцать метров восьмигранного бетона. Выцветшая и сгорбленная башня стояла, как старый сторож, которому забыли сказать: охранять больше нечего. Его давно не навещали. Но он, кажется, не забыл ничего – ни 1986-го, когда его достроили, ни всех лет после.

Когда-то Горянка вёл суда к Поронайску. Белый проблесковый свет бил на тридцать километров, пробиваясь сквозь ночь, туман, шторм. Аппаратура и питание занимали пять этажей. Оставалась лишь узкая каморка для тех, кто дежурил и чинил.

В 2000-м его выключили. И в тот же год – вскрыли. Вынесли всё. Потом дверь заколотили, и он остался один в лесу.

Мы припарковали мотоциклы у заросшей тропы и пошли к маяку – одинокому великану, почти исчезнувшему в зелени. Трава была высокой, тяжёлой от росы. Она цеплялась за ботинки, удерживая. Ветер гнул кусты и деревья. Не сердился, но проверял: дойдём или свернём. Мы шли молча.

Маяк, как и положено старику, вблизи выглядел ещё старше. Сеть трещин на выцветших стенах. Заколоченная дверь. С противоположной стороны – перекошенное окно, прикрытое отогнутым ржавым железом.

Спутники полезли внутрь один за другим с почти детским азартом: запрет, тишина, щель в стене – и ты уже не турист, а первооткрыватель.

– Идёшь? – спросил Аркан.

Я посмотрел на маяк. Влезать в «душу» старика, про которого все забыли, казалось неправильным. Как будто тревожишь того, кто сам выбрал тишину. Но любопытство перевесило, и я шагнул следом.

Внутри было темно, сыро и бесконечно пусто. Ржавые обломки, щепки мебели, осколки механизмов – всё, что осталось от некогда живого внутреннего мира Горянки. Он, наверное, хотел бы рассказать многое. Но память стёрлась.

Мы шли осторожно, подсвечивая путь фонарями. Добрались до ржавой, ненадёжной лестницы. Несколько ступеней отсутствовали, болты держались кое-как. Аркан дёрнул за стойку – металл задрожал.

– Кто первый? – спросил он с кривой усмешкой.

Ответа не было. Тогда он полез сам. Остальные – за ним. Я – последним. И всю дорогу наверх жалел, что не остался внизу.

С вершины открывался вид, ради которого и лезешь по ржавой лестнице, сжимая зубы от страха. Охотское море уходило в горизонт, стирая границу между небом и водой. Всё сливалось в одно тяжёлое, ровное дыхание – будто само море вздыхало.

А если обернуться от моря, внизу, между зелёных холмов, змеилась Горянка – тонкая серебряная нить. Вдалеке угадывались башни Сахалинской ГРЭС, а за ними – едва заметный посёлок Вахрушев, почти призрачный в этой тишине.

Так маяк открывал сразу два мира: бесконечность моря и глубину земли. И каждый говорил своим голосом.

В такие моменты одновременно чувствуешь и малость, и вес. Будто тебя нет – и всё же именно ты смотришь. Но теперь к этому ощущению добавилась жалость – тяжёлая, как налёт времени на его стенах. Маяк отдал всё, что имел. Его обобрали. Заколотили двери, чтобы другим было труднее добраться и увидеть.

Глядя на маяк, думалось о тех, кто держит свет в себе. Пока он греет – к тебе тянутся. Пока удивляешь – ты нужен. Но любой свет рано или поздно тускнеет, и люди уходят дальше, к другому огню. Те, кто светил ярче всех, стареют в тишине.

А вокруг – другой свет: экраны в поднятых руках. Мы снимали себя на фоне моря, отправляли сами себе в будущее доказательства, что были здесь. Я лишь задержался на секунду в стороне. Ветер трепал рукав мягко, будто прощаясь. Свет от облаков скользил по склонам.

Я уже видел это. Где-то. Так, как мог видеть только один человек – мой дед. Владимир Андреевич Привезенцев. Фронтовик, фотокор, документалист. Он оказался на Сахалине сразу после войны – не по зову сердца, а по ходу истории. Архивы потом скажут: он снимал жизнь. Люди скажут: он снимал страну. А он сам просто снимал.

У него были камера, штатив, тяжёлая сумка и привычка вставать раньше других. Он успевал поймать свет до того, как его размоет день, пока город ещё не шумел. В его архиве – всё: портовые крановщики, школьники на линейке, дальневосточные пейзажи, рабочие смены. И – маяки. Даже те, которых теперь нет. Он снимал не для славы – на всякий случай. На случай, если никто другой не запомнит.

Сахалин он вспоминал без сентиментальности. С теплотой – да. С сожалением – нет. Он знал: остров – это не место, а состояние. Чуть в стороне от большой земли, чуть медленнее, чуть тише. Как пауза между кадрами.

Когда выпала возможность – уехал. Переехал во Владимир. Стал корреспондентом центрального телевидения. Но больших фильмов больше не снял. Только репортажи. Только программа «Время». Только хроника.

Он не жаловался. Перестал говорить о будущем. Показывал прошлое.

Я передал его киноархив в сахалинский фонд. Там плёнки, где ещё живы маяки. Где тропы не заросли. Где свет скользит по линзам, по башням, по лицам. В этих кадрах – его любовь. Без слов. Без поз. Без титров.

Иногда маяк – это не тот, кто светит. А тот, кто снимает свет. Кто оставляет след – не ради вечности, а чтобы потом вспомнили, как это было. Может быть, мой путь – продолжение его. Только теперь я не за камерой. Я в кадре. И если он показывал картину мира, я пробую передать чувство.

Он не стал знаменитым. Но оставил то, чего уже не снимешь.

И, может быть, в этом и есть суть света.

Он не требует признания.

Он просто есть.

Позади щёлкнул объектив: Ник поймал ещё один ракурс. Он не просил позировать, просто останавливался и снимал.

Дима смеялся. Паша ругался на ветер. А я всё ещё стоял, прислушиваясь к тишине. Маяк хранил её. И я верил: дед понял бы это без слов.

Мы двинулись дальше – вдоль залива Терпения. Вода там знала больше, чем люди.

Следующим был Поронайский маяк – другой берег, другая тишина.

Маяки не ставят рядом. Между ними всегда есть расстояние.

Поронайск оказался противоположностью Горянки: полосатая чёрно-белая башня стояла у берега. Старше на двадцать лет, но казался бодрее. Его возводил в шестидесятых майор Шевелёв – тот самый, кто строил башни так, будто свет не имеет права гаснуть.

Издали маяк держался гордо. Вблизи трещины проступали явственнее, металл выцвел, но силуэт оставался прямым. Он по-прежнему стоял на посту.

Хотелось попасть внутрь. Но вокруг маяка тянулся высокий забор – не крепость, а напоминание о границе. Сквозь прутья уже угадывались силуэты и движение.

У калитки стоял смотритель. Лицо иссечено морщинами – следами ветра, соли, работы. Взгляд усталый, прямой. Сигарета тлела в пальцах, дым уходил к морю.

– Чего вам? – глаза скользнули по нам так, будто уже знали ответ.

В этом взгляде не было ни интереса, ни вражды – только равнодушие. Не человек, а закрытая дверь. На секунду захотелось развернуться. Но я сдержался, достал письмо с синей печатью областной администрации и протянул.

Взгляд упал на бумагу. Читать он её не стал.

– Не положено. Военный объект. Гражданские бумаги тут не канают.

Окурок вспыхнул и исчез под каблуком. Дверь за его спиной закрылась – конец разговора.

Мы остались снаружи. Поронайский маяк за забором был как своё, до чего не дотронешься. Чтобы не остаться совсем без материала, подняли в небо «fpv-пташку». Дрон завис на уровне крыши – пусть хотя бы он увидит то, что мы не сможем.

– Будет весело, если он сейчас с ружьём выйдет и начнёт по дрону шмалять, – сказал Аркан.

Мы засмеялись. Не потому, что смешно, а потому что иначе застываешь. Я представил, как смотритель стоит у окна и смотрит на нас. Возможно, для него это и было правильнее всего – сохранить границу.

Интересно, за кого он нас принял? За «блатных» рыбаков, которые, надышавшись вседозволенностью, решили устроить сафари на маяки? Или просто за лишних?

И всё же я не мог его осудить. Он хранил то, что ему доверили. В этом было больше правды, чем в нашем любопытстве. Горянка распахнулся и оказался пуст. Поронайск, напротив, закрылся – и, может быть, именно так сохранил себя.

Свет наружу не всегда спасает. Иногда тишина держит дольше.

– Поехали, – сказал я. – На сегодня маяки закончились.

– Не переживай, – Аркан подмигнул. – Мы тебе сейчас одно место покажем. Уверен, оценишь.

Дорожка вывела нас к тому самому месту, где широкая, метров двести, река Поронай впадает в залив.

– Любимое место здешних браконьеров, – тихо сказал Аркан. – Горбушу здесь бьют, когда идёт на нерест. А я просто приезжаю. На закат.

Место оказалось точкой покоя. Море уходило в горизонт – синее, глухое. Песок был тёмным, влажным, чуть плотнее обычного. Следы тянулись цепочкой – строки, которых никто не допишет.

С пляжа маяк виднелся отчётливо. Башня стояла на берегу, чуть в стороне. Почти рядом – и всё же за гранью. Будто говорила: вот я. Но не подходи.

Я смотрел и думал: может, Горянка ошибся, когда распахнулся? Может, не свет делает маяк маяком, а умение молчать?

И тогда, на этом фоне, всплыло другое лицо. Не башня – женщина. Для мира она была ничем. Для одного человека – маяком. Островок света посреди длинного одиночества.

Её звали Ирина Михайловна Каплан. Но у нас дома её называли просто: Капланиха. С уважением. С иронией. С любовью.

В её фамилии всегда звучала тень другой Каплан – той самой Фанни, что в 1918-м стреляла в Ленина и на всю жизнь превратила фамилию в чёрную метку. В Москве она могла быть клеймом, на Сахалине – поводом для шутки.

Она приехала на остров по распределению в 70-м. Экономист с красным дипломом, москвичка. В столице с такой фамилией карьеру не строили. В Сахалинском Госплане нашлось место. Скромное, но надёжное. За тридцать лет работы ей дали 16-метровую комнату в общежитии. Без кухни, но с окном. Правда, окно выходило не на Кремль, а на мусорные баки и снег.

Она была одна. Мужчины в её жизни появлялись, но, как она говорила, «только чтобы доказать, что одиночество – это благо». Зато в её комнате были книги. Много. Книги на полках, в стопках, под столом, в сумке. Пахло полированным деревом, кофе и лёгкой печалью.

С мамой они разговаривали о Москве. О театрах, книгах, пластинках. Слушали Высоцкого, пили красное и вспоминали то, чего не было. А потом смеялись. И тогда звучал мой любимый вопрос:

– Капланиха, ты зачем в Ленина стреляла?

Она умерла тихо. Во сне. В своей комнате. Так и не вернувшись в Москву. Так и не побывав там ни разу после того самого распределения. В её паспорте Москва значилась как место рождения. Но не как пункт назначения.

Иногда маяк – это не свет, а фамилия. Которая тебе дана, но с которой ты всё равно не туда плывёшь. И всё равно держишься. Не сдаёшься. Читаешь. Работаешь. И веришь, что смысл есть, даже если он прячется в строчках, которые перечитываешь по ночам.

Она не сделала карьеры. Не стала знаменитой. Но, может быть, именно она и была самой честной москвичкой на всём Сахалине. Потому что не строила иллюзий и не теряла достоинства. Потому что умела не плакать, а читать. Потому что не стреляла в Ленина – но точно знала, почему это смешно.

Ветер усилился. Песок под ногами хрустнул. Где-то в стороне завёлся мотоцикл, и время вернулось в привычное русло.

– Эй, писатель, – позвал Аркан. – Поехали, закат закончился.

Я обернулся. Маяк всё так же стоял вдали – прямой, молчаливый. Он не прятал свет. Он его берег. Не от тьмы – от лишних глаз.

Глава 4

Пилсудский. Каторга. Нивх

1888 г.

Каторга дышала. Смотрела, ждала – когда ты упадёшь.

Сотни кирок били в породу. И снова. И снова.

Недели хватало, чтобы этот ритм навсегда вселился в виски. Закроешь глаза – он продолжает стучать, как часы Судного дня.

Но бессонница приходит не сразу. Первые месяцы новичок падает без сил и спит мёртвым сном.

Пилсудский был не из таких.

В нём не было злобы – и потому его уже мысленно списали. Даже те, кто ещё держался.

Но Бронислав стоял. Не потому, что сильнее. А потому, что исчезнуть было бы слишком просто.

Иногда ему чудилось: в этой шахте когда-то уже жил кто-то, похожий на него, и тоже искал свет. Если он выжил – значит, и я смогу.

Поначалу работа не шла. Руки сдавались быстрее породы. Кровь из язв стекала по древку, делая его скользким. Пыль забивалась в глаза, стояла в лёгких. Казалось, даже мысли покрыты угольной крошкой.

Но Пилсудский молчал и терпел. Здесь никто не делал скидок – ни на происхождение, ни на образование. Да и какое образование? Недоучка-первокурсник, отчисленный за политическую статью.

Таких не уважали. Уголовники – воры и грабители – считали политические преступления пустой блажью. Жил себе студент, всё имел, а возомнил: царя – в утиль, бомбы – собирать.

– От скуки, – пробурчал как-то надзиратель, – хмурый, с тяжёлыми бровями.

– Скука тут ни при чём, – возразил Бронислав.

– Да ну? – хохотнул тот. – Кабы думал, где денег достать, чтоб не подохнуть с голоду, как зиму пережить, – не кидал бы бомб, уж поверь.

Возразить было нечего. Пилсудский мог бы сказать, что сама власть держит народ в нищете, чтобы о свободе и не помышлял. Но на спор ушли бы силы, а впереди ждала норма. Он только бросил:

– А я уже и не думаю. Иначе кирку в руки взять невозможно.

– Вот и не думай, – усмехнулся надзиратель. – Чем меньше думаете, тем нам меньше хлопот.

И ушёл.

Бронислав снова взялся за кирку. Пыль вздымалась облаком. В полумраке шахты перед ним двигались заключённые под тяжестью мешков с рудой. Казалось, от этих людей остались лишь тени – бледные, готовые исчезнуть при первом луче света.

Иногда в шахтах кричали. Кто-то падал от усталости или терял сознание. Никто не подходил – боялись гнева надзирателей. Бронислав видел, как его сосед по бараку, Василич, худой старик с печальными глазами, рухнул под тяжестью глыбы. Тюремщик подошёл, ударил его дубинкой и приказал другим: