Integración, interpretación y cumplimiento de contratos

- -

- 100%

- +

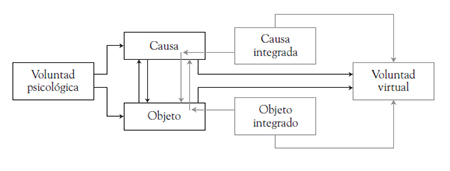

7. Resumen gráfico y esquemático de lo dicho sobre la integración de la causa y el objeto

Gráficamente, entonces, la integración de la causa y del objeto podría figurar así:

8. Los efectos integrados no pueden ser impugnados por error

8.1 Hemos dicho precedentemente que, en materia de integración, solo reconocemos aquella que es susceptible de ser deducida de la naturaleza del contrato, sea que ella se deduzca de lo dicho o hecho por las partes. Si la conclusión se deduce de la naturaleza del contrato o de la obligación, el contrato debe ser integrado con los efectos que de dicha naturaleza se generen; si no se deduce de ella, no hay forma de integrar dichos efectos, porque no es posible hacerlo de otra manera que esa. Pero no obstante la diferencia entre nuestra postura y la que acepta la existencia de una interpretación integradora, son igualmente valiosas las conclusiones que respecto del error en los efectos integrados ha señalado Betti35. Y es que, en los puntos o materias integrados, si provienen de la naturaleza del contrato y no de lo que estaba implícito en la fórmula de las partes, “no pueden en ningún caso ser objeto de impugnación por error, ya que ésta no puede dirigirse más que contra una declaración, una fórmula del negocio, que en el supuesto planteado no existiría. Preguntarse qué es lo que hubieran dispuesto las partes si hubiesen caído en la cuenta sobre el punto no regulado explícitamente, es cuestión que tratando de reconstruir una ‘hipotética’ voluntad privada en el caso concreto, no tiene sentido. Tiene en cambio sentido, si esa referencia se hace, no ya a las partes del caso concreto, sino a las partes de tal tipo de negocio en tal típica situación económico social, cuando se trate de determinar la disciplina establecida por normas supletorias, como la más oportuna o más de acuerdo con la causa típica del negocio con que tales normas tienen relación”.

8.2. En definitiva, no puede caber un error en las obligaciones integradas al contrato según su naturaleza, porque las partes no pensaron en la existencia de tales obligaciones y, por lo mismo, mal pueden haberse equivocado al respecto. Lo que se concluya respecto de tales obligaciones se hace como una deducción lógica que emana de la naturaleza del acto o contrato ejecutado o celebrado y, por ende, habría un error en la lógica deductiva utilizada, error que haría impugnable la integración del contrato con aquellas obligaciones equivocadamente deducidas de su naturaleza.

9. Los efectos integrados por la costumbre

9.1 El artículo 1546 del Código Civil establece también que es la costumbre que corresponde a la naturaleza del contrato aquella encargada de integrar la voluntad de las partes en caso de que se precise para algún objeto determinado. Pero es de advertir que no se trata de cualquier costumbre, sino solo de aquella que corresponda a la naturaleza del contrato, esto es, a la determinada por su causa y por su objeto, a la que se relaciona con el resultado que las partes pretenden obtener mediante los medios elegidos por ellas.

Quizás una de las cosas más relevantes en lo que toca al tema de la costumbre es que nuestro Código Civil exige un estudio de la naturaleza del contrato o de la obligación para determinar la costumbre aplicable. Expondremos con más detalle cómo se descompone y determina la naturaleza del contrato, pero, de antemano, es preciso hacer presente que es muy difícil encontrar dos contratos de igual naturaleza, aun cuando sean del mismo tipo, como dos contratos de compraventa o de mutuo. Es probable que se trate de contratos de distinta naturaleza, pues si bien puede ser cierto que ambos tengan el mismo objeto, por ejemplo pagar el precio y hacer la entrega o tradición de la cosa, también es cierto que es improbable que tengan la misma causa, porque en cada caso los resultados que las partes pretenden obtener son distintos. La costumbre que integra la voluntad de las partes es la costumbre según la naturaleza del contrato que se pretende integrar, lo que significa que es imposible aplicarla sin que se encuentre clara cuál es la causa del contrato y el objeto del mismo.

9.2. Cuando el artículo 1546 utiliza la expresión “costumbre” se está refiriendo en primer lugar a los usos jurídicos o normativos y no a los “usos interpretativos” destinados a aclarar la voluntad de los contratantes. Los usos jurídicos o normativos no pretenden aclarar la voluntad de las partes, sino, por el contrario, pretenden integrarla, en cuanto constituyen verdaderas fuentes de derecho objetivo o normas jurídicas, todas las cuales obran sobre el contrato aun sin el conocimiento y voluntad de los contratantes.

Un ejemplo en que los usos o costumbres son tomados por el orden jurídico para aclarar la voluntad de las partes y que se transforman, por consiguiente, en usos “interpretativos” es el artículo 6 del Código de Comercio, que dispone: “Las costumbres mercantiles servirán de regla para determinar el sentido de las palabras o frases técnicas del comercio y para interpretar los actos o convenciones mercantiles”. Tenemos entonces que, en materias comerciales, los usos interpretativos sirven para interpretar tanto las palabras que aparezcan en las leyes como en las que aparezcan en los contratos. Así, si en una venta comercial se usa la expresión FOB, significará que el precio señalado incluye el costo del traslado de la cosa comprada, toda vez que dicha expresión está constituida por las iniciales del anglicismo “free on board” y si, por el contrario, se usare la expresión CIF, querrá decir que al costo o precio de la cosa se le debe adicionar el seguro y el flete, todo ello según las iniciales del anglicismo “cost, insurance and freight”. Con todo, esos usos comerciales sirven para interpretar el contrato, pues si se pagó un precio FOB, no procede que el vendedor haga un nuevo cargo por los costos de traslado y seguros.

9.3. Pero es necesario recalcar que la expresión “costumbre” usada por el artículo 1546, así como la norma del inciso 2 del artículo 1563 del Código Civil de que “las cláusulas de uso común se presumen, aunque no se expresen”, no están tomadas en el sentido de que los usos y las costumbres sirven para interpretar el contrato, sino directamente se dice que ellas imponen obligaciones para los contratantes y no sirven para interpretar nada. La costumbre de que se habla en estos dos artículos constituye claramente usos o costumbres jurídicas o normativas.

9.4. Esto significa que, en materias civiles, las costumbres no sirven para interpretar el contrato, sino para integrarlo, pues si la costumbre es aquella que corresponde a la naturaleza del contrato, pues es a ella a la que se refiere el artículo 1546 del Código Civil, esta se integra al contrato incluso en contra de la voluntad de los contratantes, porque no se puede aceptar que los contratantes hayan convenido algo en contra de la propia naturaleza del acto, esto es, en contra de lo que constituye la causa del mismo, esto es, su resultado o el objeto, a saber, los medios previstos para alcanzarlo. El asunto ha sido resuelto, entonces, de manera rotunda. En materias civiles, y no podríamos explicarnos cómo no en materias comerciales, la costumbre según la naturaleza del contrato pasa a integrarlo o, incluso, a modificarlo. Desde luego, en materias comerciales también, pues esta integración la exige la naturaleza de las cosas y no el capricho de las partes. Lo que ocurre en materias comerciales es que estos usos sirven también para interpretar el contrato en aquellos puntos que no digan relación con la naturaleza del mismo, como, por ejemplo, el significado de ciertas expresiones usadas por las partes. Pero no es concebible desde un punto de vista lógico que las costumbres según la naturaleza del contrato o de la obligación sirvan solo para interpretarlo, pues, en rigor, lo que hacen ciertamente es modificarlo no ya por aplicación del artículo 1546 del Código Civil, sino por una exigencia de raciocinio y lógica, según se ha dicho.

Por ejemplo, que en Chiloé la costumbre en la venta y distribución de diarios y revistas a domicilio sea que ellas se entreguen en bolsas plásticas es un uso que se deriva de la naturaleza de la obligación y que integra todos los contratos que se celebran en esa zona de nuestro país, pues es evidente que en esta zona de Chile el clima cambia constantemente.

9.5. Sin embargo, la pregunta que hay que plantearse, entonces, es qué sentido puede tener disponer que la costumbre que se deriva de la naturaleza del contrato pase a integrarlo, si, por otra parte, de ser necesario, aun sin que existiera, se integraría de igual modo no ya por una costumbre inexistente, sino por exigencias de reglas de racionabilidad y de lógica. La respuesta se construye por una cuestión de economía. Las reglas de racionabilidad y lógica entregan un conjunto de alternativas posibles. La costumbre, solo una. El raciocinio y la lógica hay que construirlos; la costumbre, solo probarla, aunque sea necesario demostrar que, para integrar el contrato, ella corresponda a su naturaleza.

10. Los efectos integrados por la ley

10.1 Finalmente, el artículo 1546 del Código Civil establece que el contrato obliga no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación o que por la ley pertenecen a ella. Es decir, el contrato se integra por lo que la ley señala que pertenece a la naturaleza de la obligación. Ya hemos dicho que cuando la ley se refiere a la naturaleza de la obligación, se refiere también a la naturaleza del contrato.

10.2. Quienquiera que se detenga a analizar lo que se ha dicho precedentemente, habrá de concluir que ello es de la mayor importancia, pues la naturaleza de la obligación o del contrato se encuentra determinada por su causa y por su objeto. Cuando la ley establece los distintos tipos de contratos, atiende fundamentalmente a los medios de que se valen las partes para alcanzar sus objetivos, esto es, a los derechos y obligaciones que las partes crean, modifican o extinguen. Si los medios son, por ejemplo, una obligación de pagar una suma de dinero, por un lado, con una obligación de transferir el dominio de una cosa, por otro, el contrato se denomina compraventa. Pero lo que se quiere decir con la palabra compraventa solo importa un tipo de organización o distribución de derechos y obligaciones entre las partes, no define la naturaleza de la relación jurídica porque la relación está marcada fundamentalmente por el resultado que se pretende obtener con esa combinación, esto es, por la causa del contrato. Por consiguiente, dos contratos del mismo tipo pueden perseguir distintos resultados y, por lo mismo, tener distinta naturaleza. Así por ejemplo, yo puedo obligarme a comprarle a otra persona cien mil dólares en una fecha determinada a un precio también determinado. Si el resultado que se pretende obtener es que yo quede a resguardo de los riesgos de variación del tipo de cambio, el contrato podrá ser de compraventa, pero la naturaleza del contrato que celebré es la de un seguro, por lo que resultaría del todo contrario al artículo 1546 que el contrato se integrara con las leyes que regulan el contrato de compraventa y lo que procedería, siguiendo lo prevenido por la disposición mencionada, sería integrar el contrato con las leyes propias del contrato de seguros. Eso es lo que dispone la norma en comentario.

Las partes podrán haber elegido los medios propios de un contrato de compraventa para obtener los resultados propios de un seguro, pero el orden jurídico no puede resolver las cuestiones según los medios elegidos por las partes, sino atendiendo a la naturaleza de los resultados perseguidos por ellas. Está claro que dichos medios deben ser considerados, pero no lo pueden ser por encima de los resultados, puesto que si ellos fueron establecidos por las partes, lo fueron precisamente para obtener dichos resultados y no para que los medios pudieran alterarlos de alguna manera que, obviamente, no pudo ser consentida ni querida por ellas.

Esto que se prescribe, entonces, en el artículo 1546 del Código Civil constituye algo de la mayor importancia para todo lo que dice relación no ya con la interpretación de los contratos, sino con el cumplimiento mismo de las obligaciones, pues aquellos quedan integrados por todas las normas jurídicas que sean aptas para regir una situación jurídica de la misma naturaleza, no solo teniendo en consideración los medios o la forma empleada, sino muy especialmente teniendo presente lo perseguido por la voluntad de las personas que intervienen en ella.

10.3. Las leyes que señalan las cosas que pertenecen a la naturaleza de la obligación o del contrato son aquellas que reglan las obligaciones y derechos de las partes en los contratos, en ausencia de voluntad contraria de las partes, y que pueden ser generales, como la condición resolutoria tácita, y especiales, como el saneamiento de la evicción. Es por ello que el Código Civil señala de manera general en el artículo 1444 que se distinguen en los contratos las cosas que son de su naturaleza, es decir, aquellas que no siendo esenciales a él se entienden pertenecerle sin necesidad de cláusula expresa.

Estas normas son supletorias de la voluntad de las partes y, aunque han sido puestas expresamente por el legislador, lo han sido por exigirlo la naturaleza del contrato y no por mero capricho. En los ejemplos señalados, simplemente se ha considerado que el derecho a exigir la resolución del contrato es un derecho que emana de la naturaleza del mismo, porque nadie puede quedar obligado a mantener una relación contractual si la contraparte ha incumplido sus obligaciones o porque ningún comprador puede verse expuesto a perder la cosa comprada sin que el vendedor lo defienda y lo indemnice si la cosa es finalmente evicta.

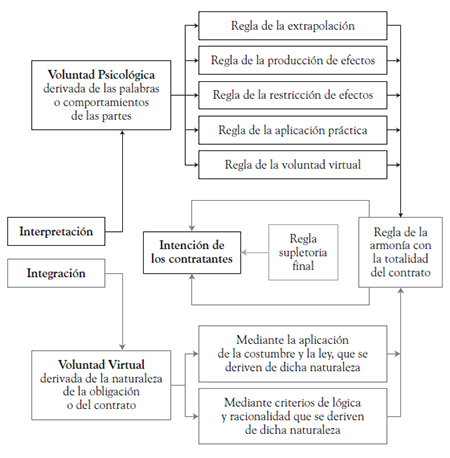

11. Resumen gráfico y esquemático de las conclusiones respecto a la interpretación e integración

11.1 De todo lo expuesto precedentemente se debe concluir que el esquema apropiado para tratar el tema de la interpretación e integración de los contratos, según nuestro Código Civil, es el siguiente:

11.2. La interpretación propiamente tal es la que consiste en determinar cuál ha sido la voluntad psicológica de las partes mediante el análisis y deducciones que se hacen de sus declaraciones o de sus comportamientos.

11.3. La integración –como se ha dicho– consiste fundamentalmente en completar los vacíos existentes en un acuerdo de voluntades mediante el expediente de recurrir al desarrollo lógico y coherente de la fórmula elaborada por las partes y de su estructura para iluminar aquel contenido implícito o marginal del negocio que no está expreso en él y que ha quedado en sombras para la conciencia de las partes. De esta suerte, la integración consiste en completar la voluntad de los contratantes mediante conclusiones lógicas y jurídicas que se extraen del conjunto de cuanto haya sido hecho o dicho por las partes y sean inferibles y reconocibles por medio de un nexo necesario.

11.4. La voluntad psicológica es difícil que entre en conflicto con la voluntad virtual, porque la voluntad virtual se aplica cuando no hay voluntad psicológica o ahí donde termina la voluntad psicológica, interviniendo en ambos casos para completarla. Pero cuando la voluntad psicológica que se deduce de las declaraciones o comportamiento de las partes da lugar a dos o más alternativas, debe preferirse aquella que mejor calce con la voluntad virtual que se deduce de la naturaleza del contrato, ya sea por aplicación de criterios de lógica y racionalidad que se deriven de dicha naturaleza, ya sea por la aplicación de las costumbres o de lo que establezca la ley, atendida dicha naturaleza.

Pero se debe decir, también, que la voluntad virtual puede ampliar o restringir los efectos del acto (modificarlos), por aplicación de lo dispuesto por el artículo 1546, cuando la voluntad psicológica que se obtiene o deduce de las declaraciones o comportamientos de las partes, no sea por sí sola capaz de alcanzar el fin o resultado esperado por las partes del contrato. Por eso se dice que la integración, o la voluntad virtual que se genera por su intermedio, puede operar siempre a nivel de efectos; pero bien se pueden ampliar o completar los resultados del contrato (causa) según la aplicación de las reglas de lógica y racionalidad, y por las costumbres y la ley según la naturaleza del contrato cuando sea necesario para determinar algo respecto a los efectos del mismo, esto es, a sus derechos y obligaciones.

11.5. Para determinar cuál es la voluntad psicológica, deben aplicarse, de ser posible, todas las reglas mencionadas precedentemente, esto es, la de producción de efectos, la de extrapolación, la de restricción de efectos y la de aplicación práctica, eligiéndose las alternativas que sean más armónicas con la totalidad del contrato.

11.6. Para determinar cuál es la voluntad virtual, deben aplicarse los criterios de lógica y racionalidad que se deriven de la naturaleza del contrato, o lo que establezca la costumbre o la ley atendida dicha naturaleza, eligiéndose las alternativas que sean más armónicas con la totalidad del contrato.

11.7. Como se puede observar, la regla de la armonía con la totalidad, consagrada en el artículo 1564 inc. 1 del Código Civil, se aplica tanto a la interpretación del contrato como a la integración del mismo; porque la armonía con la totalidad es de la naturaleza de todo contrato, por tratarse de una organización de medios para la obtención de un fin, lo que excluye cualquier contradicción interna.

11.8. Finalmente, si no hay solución, debe aplicarse la regla del artículo 1566 del Código Civil según el cual se interpretarán las cláusulas ambiguas a favor del deudor, pero las cláusulas que hayan sido extendidas o dictadas por una de las partes, sea acreedora o deudora, se interpretarán contra ella, siempre que la ambigüedad provenga de la falta de una aplicación que haya debido darse por ella.

12. Naturaleza y contenido de las normas sobre interpretación de los contratos

12.1 Como hemos dicho precedentemente, el régimen de integración e interpretación de los contratos no se propone formar una convicción acerca del punto de si un hecho se haya producido realmente alguna vez o no, o de si algo ha ocurrido en un determinado momento y de una cierta manera, sino que solo pretende aclarar la idea, “el significado en que se haya de entender la fórmula usada o la actitud mantenida”36. Se trata de reconstruir el significado que debe razonablemente atribuirse a la declaración emitida o a la conducta seguida según las reglas de interpretación contenidas en la ley. No se trata de reconstruir la voluntad real de los contratantes, lo que obviamente es materia de prueba, sino de extraer lo que según la ley debe extraerse de lo que se conoce. Salvo excepciones37, los criterios que se nos exige aplicar son por cierto obligatorios para el juez. No son presunciones ni consejos, sino reglas conducentes a obtener una conclusión que se considera por el derecho como “la intención de los contratantes”.38

Extraídas las conclusiones en virtud de las reglas sobre interpretación e integración de los contratos, debe estimarse “conocida” la intención de los contratantes y, por ende, debe “estarse” a dichas conclusiones por sobre lo literal de las palabras. Este es el sentido del artículo 1560 del Código Civil y por eso se ha dicho que la intención de los contratantes es una abstracción jurídica, porque la aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos sobre interpretación de los contratos no es que sea prueba de la voluntad de las partes o de la intención de los contratantes, sino que, fundamentalmente, las conclusiones obtenidas a través de su aplicación o, digámoslo más claramente, el resultado del proceso deductivo o inductivo realizado por la ley y aplicado por el juez es en sí mismo la intención de los contratantes, y ello es una ley que debe ser obligatoriamente cumplida por el juez.

12.2. De esta manera, un error de aplicación de las normas de interpretación e integración es un error de aplicación del ordenamiento jurídico, susceptible de corregirse por la vía de la casación. No son normas que dicen relación con la prueba de la voluntad, sino normas según las cuales el orden jurídico imputa a una determinada persona una determinada voluntad o intención.

13. Objeto de la interpretación. Las declaraciones y los comportamientos. La voluntad común expresada

13.1 Concordante con lo dicho en el párrafo precedente, son objetos de interpretación las declaraciones de las partes y sus respectivos comportamientos, ya sea que se hayan producido estos últimos durante la declaración o después de la misma39. Sin embargo, no se trata de declaraciones y comportamientos tomados en sí mismos, sino encuadrados en el marco de circunstancias que les confiere significado y valor40. No es, por consiguiente, la voluntad interna de las partes el objeto de la interpretación, ya se haya esta manifestado o no, pues si así ocurriese, la manifestación de la voluntad de las partes y lo que debe entenderse por consentimiento perderían todo valor, pues frente a una determinada consecuencia, lo que procedería entonces es demostrar que ella no correspondía a la voluntad interna, en circunstancias que lo que verdaderamente importa para objetos interpretativos es precisamente la voluntad expresada por las partes en los términos en que esta voluntad pudo generar el acuerdo.

De esta manera, el objeto de la interpretación es la voluntad expresada ya sea que ella se derive de declaraciones o de comportamientos, pero solamente la voluntad expresada que formó el consentimiento. Es cierto, por otro lado, que si se prueba que una declaración se produjo o no, o se produjo en términos diferentes a lo que se cree, influye en el objeto de la interpretación y por ende en sus conclusiones, pero lo que debe separarse primordialmente es que siempre deberemos aplicar las reglas de interpretación establecidas en nuestro ordenamiento jurídico a la voluntad expresada que formó el acuerdo de voluntades, nunca a la voluntad interna, psicológica que haya permanecido en la conciencia de las partes.

13.2. El artículo 1560 del Código Civil habla de la intención de los contratantes. No habla de la intención de las partes. La intención de los contratantes es la común intención de ellos y no puede pensarse que esa cosa que es común para ambos sea igual a lo que en el terreno psicológico deba corresponder, pues lo que ocurra en el terreno psicológico es una cuestión que no produce y no ha producido nunca consecuencias jurídicas.

Lo que ocurra en el terreno psicológico ni siquiera tiene relevancia en materia de vicios del consentimiento, esto es, en materia de error de hecho o dolo, pues ni aun en el evento de que estuviéramos analizando la posibilidad de impugnar el acuerdo por esta vía, podría tener relevancia la voluntad psicológica interna no manifestada, dado que la equivocación en que se basa la impugnación del acto por estas razones debe manifestarse también en el plano objetivo de una declaración o comportamiento, pues, en realidad, no es posible probar la existencia de algo que haya permanecido en el plano puramente interno o psicológico.

14. La interpretación auténtica de las partes

14.1 Desde luego, las partes pueden interpretar un punto oscuro o no resuelto en el contrato mediante una nueva declaración de voluntad. La pregunta que surge al respecto es cuál sería, entonces, la naturaleza del acto interpretativo. ¿Acaso el de una transacción? Y cuáles serían los efectos de dicha declaración de voluntad entre las partes y respecto de terceros. ¿Podría tener efecto retroactivo?