- -

- 100%

- +

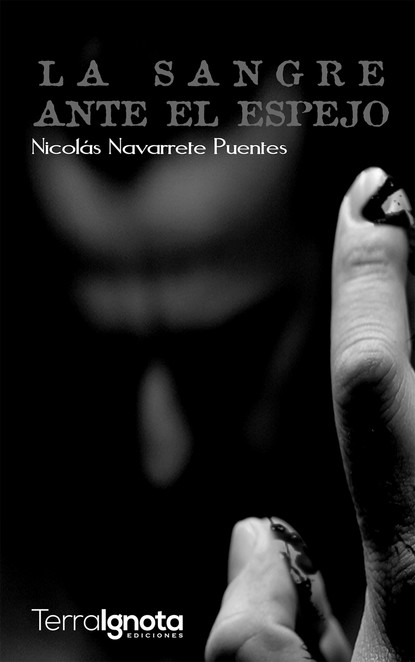

Nicolás Navarrete Puentes

LA SANGRE ANTE

EL ESPEJO

1ª edición en formato electrónico: junio 2020

© Nicolás Navarrete Puentes

© Terra Ignota Ediciones para la presente edición

Diseño de la cubierta: ImatChus

Terra Ignota Ediciones

c/ Bac de Roda, 63, Local 2

08005 - Barcelona

931.73.22.29

www.terraignotaediciones.com

ISBN: 978-84-122034-9-3

IBIC: FA 2ADS

La historia, ideas y opiniones vertidas en este libro son propiedad y responsabilidad exclusiva de su autor.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra

(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 45).

Nicolás Navarrete Puentes

LA SANGRE ANTE

EL ESPEJO

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

CAPÍTULO VII

A las mujeres de mi vida, que han iluminado las zonas oscuras del camino con su valiosa presencia.

A ellas, pero de manera muy especial a Mariana, Yuri, Tere y Lila por los abrazos, la paciencia, los desvelos, por cada palabra y cada gesto de amor, por su inmensa generosidad y apoyo

¡Gracias infinitas!

“Volvió esa noche, nunca la olvido,

Con la mirada triste y sin luz.

Y tuve miedo de aquel espectro

que fue locura en mi juventud.

Se fue en silencio, sin un reproche,

busqué un espejo y me quise mirar.

Había en mi frente tantos inviernos

Que también ella tuvo piedad.”

Volvió una noche, tango

Alfredo Le Pera – Carlos Gardel

CAPÍTULO I

1

Eva vino la otra noche y solo con verla me olvidé de la prisa que tenía por terminar con este suplicio; es curioso saber en qué medida puede uno abandonar incluso sus más fuertes deseos y necesidades cuando las aciagas circunstancias obligan. Estoy seguro de que nunca me acostumbraría a vivir aquí, a veces el zumbido de la lamparita de neón amenaza con enloquecer a todos los inquilinos que, sospecho, cohabitan conmigo dentro de este lugar olvidado de Dios al que me he visto confinado después de los bochornosos sucesos que me llevaron a protagonizar numerosas reseñas y notas de prensa. La historia que me viene a la mente, sin embargo, tiene que ver con situaciones que datan de mucho tiempo atrás respecto a los eventos que ya todo el mundo conoce; de ninguna manera me molestaría en tomar la pluma solo para relatar los sucesos de aquella noche que ya son ampliamente conocidos por todos los vecinos del Barrio Viejo: una historia de amor y odio que ha alimentado por igual el morbo de las muchachas brinconas del Mercado de Abarrotes, los ancianos beodos de la plaza, los rufianes de la Zona Ocho y las viejas sin oficio que pululan por doquier. Tan grotesco circo me ha convertido en el centro de atención hasta el día de hoy, y no me interesa enlodar mi ya terrible reputación refiriendo detalles que no vienen al caso.

Sin embargo, me doy cuenta de que he comenzado de manera accidentada, y todo porque la primera palabra que atiné a escribir fue “Eva”. Es muy claro que, aún después de todo lo que ha pasado, ella tiene la capacidad de meterse en mis pensamientos y tornar más oscuras las noches de mi vida; el insomnio que me aqueja tuvo por mucho tiempo ese nombre, y siempre tuve la sensación de que en mi trasegar errante ansiaba llegar a ella, o alejarme de ella encontrando la muerte. Sin embargo, ese ángel alado, oscuro e implacable la ha encontrado precisamente a ella en circunstancias extrañas que no estoy en capacidad de esclarecer y por tanto propongo que la dejemos en paz por el momento y vayamos a lo que nos atañe.

Desde que éramos niños, Braulio, mi hermano, tuvo dificultades para adaptarse a su tiempo. Era un ser humano parco y taciturno que pasaba sus horas entre pesados libros a los cuales parecía aferrarse para no darse cuenta de cuanto transcurría a su alrededor. De hecho, todos pensábamos que así era porque nunca una queja salió de sus labios pese a todas las privaciones a las que debíamos someternos en aquella época de nuestra infancia; es por este motivo por el que nadie en su sano juicio hubiese atinado a dejarle a cargo de absolutamente nada: cuando mamá se alejaba por algún tiempo no le daba las consabidas recomendaciones que se le darían al mayor del grupo fraternal en circunstancias normales; por toda despedida le dirigía una apacible mirada como la que se podría dirigir a quien duerme y, junto con la paz y la quietud que transmite, inspira una entrañable ternura. En mi fuero interno me decía que tal vez para él, mi hermano, la vida había pasado más rápido, que había sido más fácil que para cualquiera de nosotros puesto que como nada escuchaba y nada veía de nuestra realidad, nada sentía respecto a ella. A mí me aterrorizaba la idea: ¿esconder la cabeza para no sentir? Era tanto como suicidarse, como estar muerto en vida, como rechazar la posibilidad de involucrarse con todos los sentidos en este mundo. Esa manera de, ¿cómo decirlo?, estar sin estar realmente, me agobiaba y ofuscaba en extremo, y por tanto siempre consideré a Braulio un cobarde o un imbécil y por ello nunca pude aceptarlo y apreciarlo del todo, aún cuando me leyó las historias más extraordinarias que escuché en mi vida.

Blanca, mi hermanita menor, era más despierta, aunque no por ello menos despreocupada por el mundo. Por la manera en que las dos criaturas asumían las cosas, a veces me daba la impresión de que las dificultades que yo lograba evidenciar eran inventadas por mí. Solo yo me angustiaba al escuchar los disparos que varios días por semana atravesaban nuestro barrio rompiendo el silencio sepulcral (literalmente, pues vivíamos a la vuelta del cementerio). La paz de vivos y muertos era atacada por hombrecillos voraces que no cesaban de esperar en las esquinas a otros tantos un poco más afortunados, que llegaban con unas cuantas migajas recogidas de debajo de las mesas de los dueños y señores de todo cuanto existía. La aspiración de los que llegaban era poder entrar a sus casas cuanto antes, esquivando a los tunantes que acechaban en la penumbra; la aspiración de estos, por su parte, era ser mucho más veloces, aprovechando el cansancio con el que llegaban sus víctimas, fatiga propia de la jornada laboral. De esta manera se iniciaba un juego que nunca terminaría, hasta tanto las rutinas y modos de vida del propietario, del asalariado y del bribón no fueran modificados, todos a un tiempo, por alguna acción, por la reacción correspondiente. Pero todos estaban muy ocupados en sus prácticas para pensar en ello, así como mi hermanita se encontraba muy absorta en sus juegos y fantasías como para escuchar a mi madre diciendo que todo sería más fácil si ella no hubiese nacido.

De este modo, las preocupaciones parecían reservadas para mi madre y para mí en esa casa oscura y polvorienta de la calle Diez. Y, sin embargo, años más tarde habría de recordar ese lúgubre lugar con una tonta melancolía, como quien recuerda los viajes, las fiestas, los días felices. A mí nada de eso me era familiar y, no obstante, cuando el tiempo fue enterrando todo aquello y me vi envuelto en la espiral descendente que me convertía de manera irreversible en el infame gurruño que soy en la actualidad, llegué a extrañar esos años, ese sitio en el que, pese a todo, me sentía seguro. Una tarde de abril jugaba a proyectar sombras en la pared con mis manos aprovechando la vieja lámpara de pie, herencia de la no menos vieja tía abuela Salomé que a esa hora reposaba en algún hogar geriátrico fuera de la ciudad. Este juego me llevaba, generalmente, a abstraerme en pensamientos de todo tipo, las más de las veces futuristas: pretendía adivinar dónde estaríamos a corto, mediano y largo plazo, cómo sería mi primera esposa, qué lograría y quién estaría allí para verlo; divagaba y, en ocasiones, los pensamientos oscilaban inconexos, se movían por la habitación, se acomodaban y perdían todo sentido mientras se proyectaba la siguiente sombra. Otra forma similar de evasión con la que procuraba abstraerme del mundo real era compartida con Braulio, en los escasos lapsos de tiempo en que mi hermano estaba dispuesto a despegarse del libro de turno y llevar a cabo con relativo éxito algún tipo de interacción: el juego, que mientras duraba nos brindaba el mayor placer que pudiésemos experimentar entonces, consistía simplemente en inferir el devenir de la gente que pasaba frente a la ventana, sus orígenes, su procedencia y su destino, de acuerdo a su apariencia, a sus expresiones o a partir de cualquier rasgo aparentemente sin importancia. No pretendíamos adivinar nada, todo lo que procurábamos era arrojar algo de luz sobre aquellos seres ensombrecidos por el anonimato, despojándolos a la vez del amparo del mismo, del camuflaje que les brindaba en medio de una multitud errante, convirtiéndolos de este modo en lo que a nosotros nos diera la gana. Era como inventar un cuento, asignando los personajes de una forma más o menos arbitraria, caracterizando a cada persona a medida que iba apareciendo e involucrándola en una serie de acontecimientos que de todas maneras tampoco constituían una trama unificada; jamás perdíamos de vista que eran tan solo fragmentos sueltos, independientes, una suma de partes sin un todo al cual adherirse, hombres, mujeres, niños y niñas que iban y venían para luego esfumarse, dejar de existir en cuanto se perdían de nuestro rango de visión. Lo que de verdad nos maravillaba era cuán intensamente vivían, existían en el mundo durante los segundos en los que Braulio y yo nos contábamos las historias de sus vidas, recién inventadas delante de la ventana que constituía nuestra única conexión con el exterior, el único escape posible de la realidad cotidiana. Fue allí donde en una tarde cualquiera escuché los gritos sobrecogedores que me hicieron volver la cabeza hacia la parte más visible de la calle principal y tuve la primera revelación que desterró todas aquellas fantasías, mostrándome un destello verdadero de lo que sería el futuro.

Una muchacha, casi una niña, corría despavorida a lo ancho de la avenida mientras dos hombres de apariencia ruda trataban de acercarse a ella. Parecían venir de los establecimientos comerciales ubicados en la esquina oriental, llegando a la carrilera del tren. Un poco más allá, unos cuantos jóvenes ampliamente reconocidos en la cotidianidad del barrio observaban la escena disimuladamente, casi con desdén; incluso parecían temerosos de mirar con demasiada atención, como si el poder que procuraba someter a la muchacha fuese infinitamente superior a sus posibilidades, asunto improbable si se piensa en las atrocidades cometidas por aquellos jóvenes en su corta pero frenética vida, pletórica de excesos y felonías. Desde la posición privilegiada que me otorgaba el segundo piso de nuestra casa, pude observar a la niña que se escabullía por entre el tráfico arriesgando su integridad física; su arrojo y determinación indicaban su grado de consciencia respecto al destino que le esperaba en manos de aquellos hombres, que sin el menor recato proferían, sin dejar de correr y a voz en cuello, insultos de la más baja calaña.

Llegó al separador de la avenida, volvió la vista en busca de sus perseguidores y solo atinó a ver a una multitud agolpada al frente de los talleres mecánicos; a pesar de lo convulsionado del ambiente del barrio, tal escena no era común a plena luz del día, y las particularidades de sus protagonistas llamaban poderosamente la atención. Los hombres, enfundados en sendas chaquetas de cuero, se movían con gran agilidad pese a lo protuberante de sus vientres; sus rostros reflejaban toda una vida de crimen, pero sobre todo una voluntad a toda prueba, una fuerza interior forjada en el hambre, en las privaciones, en la prisión: eran la encarnación de la maldad y la venganza. Y allí estaban, iban en pos de esa chiquilla que, según imaginé, podría contar en una página los avatares de su vida, que sentía tras de sí una furia desatada e incontenible y que ahora, aterrada por no poder ver siquiera a sus malhechores, se lanzaba contra una camioneta Luv que pasaba cerca del separador.

«Quería morir —pensé—, ansiaba arrastrar consigo toda aquella perversidad que amenazaba vociferante detrás de ella». El hombre de la camioneta, un oficinista promedio con un salario que se podría llamar decente, iba temprano y sin mucha gana a la cita de los viernes con su novia en un café muy lejos de allí; debido a ello iba despacio, pensando en lo que había dejado pendiente para la semana próxima y en el tiempo que perdería en las siguientes horas, tan monótonas como siempre. Iba distraído, tenía que estarlo para no haber reparado en la escena que se desarrollaba a su alrededor; sin embargo, y por un acto reflejo, giró rápidamente el volante hacia la derecha al percibir la sombra que se abalanzaba sobre su vehículo. La muchacha cayó pesadamente unos centímetros adelante como producto de su ímpetu, pues la camioneta no la tocó. Su perseguidor más próximo se mordió los labios después de lanzar un alarido de satisfacción: era su oportunidad, pondría en su lugar a esa pequeña que había osado desafiar su poder, la haría pagar por hacerle experimentar esa carrera frenética, por sacarlo de su cómoda rutina, por exponerlo frente a todos aquellos desconocidos a quienes también, a su tiempo y en la medida de lo posible, metería en cintura por atreverse a mirar y a expresar su desaprobación con lo que estaba ocurriendo.

Imagino que en esas estaba el bandido, elucubrando sobre el futuro, llegando junto a su presa para comenzar a materializar sus obscenos pensamientos cuando, de repente, un golpe seco en su costado lo devolvió al presente, ese imperdonable presente que aquí y ahora mostraba a un bus de servicio público que pasaba a toda velocidad, llegando por detrás de la Luv que se había abierto paso hacia la derecha. El maleante vino a caer, cuan largo y pesado era, unos cuatro o cinco metros más adelante; pese a la sorpresa del momento y a la fuerza de la embestida, pareció como si esta no hubiese hecho más que exacerbar la furia del hombretón, quien se levantó con ojos centelleantes que dirigió hacia el vidrio panorámico del bus, buscando por entre la sucia superficie al aterrorizado conductor, al que le pareció que la muerte caminaba hacia él con voracidad en ese preciso momento. Solo su instinto de conservación atinó a decidir qué hacer y envió una orden imperativa al pie derecho; era su única opción. Tan solo unas horas antes, en el motel, le habría dicho a su amante que ahora sí dejaría a su esposa aduciendo razones afectivas. «Te amo», le dijo, pero lo que cruzó por su mente en ese miserable nido de amor fue que no le gustaría morir en una situación semejante dejando a su concubina sin plata y con el problema que significaría su cadáver desnudo; era un pensamiento obsceno que a menudo lo asaltaba.

Los cerca de cinco mil kilos de carrocería impactaron por segunda vez en el cuerpo macizo que se resistió a morir en el acto, más por la obstinación producida por la ira, que por la entereza que le brindaba su constitución física. Sin embargo, era inevitable que sucumbiera luego de recibir el golpe del duro metal y sentir las ruedas pasando encima de su, pese a todo, frágil humanidad. A esa altura, los testigos ya proferían gritos sin recato alguno e incluso yo pensé por un momento en ir a refugiarme en ese rincón detrás del lavadero donde guardaba mis canicas. No me moví. El espectáculo del hombre destrozado era demasiado fascinante como para ir en busca del encierro rutinario; era, de algún modo, algo que yo había estado esperando durante años y años de aburridas tardes. Pensé en el destino, en que no era casualidad que la señora Amalia hubiese caído enferma unos días antes y por ello ya no viniera a cuidarnos en ausencia de mamá. La vieja amargada no me hubiese permitido siquiera asomarme a la ventana y nada de lo que sucedió hubiese tenido lugar, al menos no para mí, y es lo que yo presencié lo que tiene importancia en este relato: de lo contrario, quién sabe si alguien hubiese conocido o dado a conocer la historia si nadie más quería recordarla, si incluso la misma Rita parecía haber olvidado o querer olvidar; no, lo que no se cuenta no existe —pensé— y por vez primera caí en la cuenta del secreto placer que invade al observador y de la responsabilidad que confiere dicho privilegio: ser testigo para ofrecer un testimonio. Es increíble que en mi situación actual no se me haya permitido hablar, dar mi versión de los hechos que, de todos modos —lo reconozco— resultaría tan poco confiable debido a la precariedad de mi memoria que solo puede juntar fragmentos desordenados, negándose a iluminar las zonas en penumbra de mi conciencia. En cualquier caso, es menester recordar —y recordarme a mí mismo— que nada de esto existiría si yo no lo contase, que nada hubiese ocurrido si no hubiese sido visto por mis ojos. «Si estoy aquí es porque aquí tenía que estar, es el destino», me dije como si supiera de lo que estaba hablando, y me afirmé en mi lugar privilegiado frente al ventanal que daba a la avenida con la secreta convicción de que algún día escribiría estas líneas. Bien pensado, ¿quién más que yo podría hacerse cargo de esta labor ahora que ha desaparecido la casa junto con sus habitantes e incluso la mismísima calle Diez y el polvoriento Barrio Viejo?

Fueron tan solo unos instantes, tal vez cuestión de un par de segundos. El otro hombre de chaqueta de cuero venía un poco rezagado con una calma que se me antojó diabólica. No noté señal alguna de sobresalto de su parte durante la escena que acabo de referir, e incluso cuando el bus amarillo y blanco siguió su camino pasando por encima de su compañero y emprendiendo la huida, solo se oyó en su voz algún insulto, en todo caso menos grave que los que momentos antes gritaba a la niña que corría delante suyo. ¡La niña!, ¿era posible que aún estuviera allí? Sí, yo la vi, aún estaba tirada sobre el asfalto en la misma posición en la que había caído minutos (¿segundos?) antes; solamente su cabeza se había dado vuelta de manera tan inverosímil que parecía que careciese de cuello, su curiosidad y su miedo la habían dejado congelada en el momento en que la desgracia había caído, en forma de veloz autobús, sobre su perseguidor más próximo. La atención de los presentes pasó entonces, del desgraciado aquel, aún jadeante pero reventado por dentro, moribundo pero furioso, a la chiquilla que luchaba por incorporarse. Dudo que el postrer atacante hubiese afrontado una disyuntiva entre correr a auxiliar a su par o terminar con su tarea de malograr a la niña; si así fue, la decisión le tomó una fracción infinitesimal. Luego de empuñar el cuchillo dentro de su chaqueta y fruncir (aún más) el ceño, el infeliz parecía renovado, incluso me pareció que era unas cuatro veces más grande que unos segundos atrás. Y más feroz. Se mordió los labios ante la proximidad de su presa y envió un manotazo que rozó el vestidito blanco, ensangrentado y sucio: «mamá hubiera dicho que por la mugre parecía casi gris, pero nunca he sido muy amigo de esos comentarios que se salen de lo esencial y se meten en las particularidades de la higiene y los colores, pura superficie», pensaba yo mientras recordaba a mi mamá. Me alegró el hecho de que nunca llegara temprano; no hubiese soportado verla en medio de aquel maremágnum en que se había convertido la avenida en esos momentos.

A pesar de todo yo quería a mamá. Su aliento era insoportable, su voz escandalosa y a su presencia le hacía falta un espíritu despierto, algo que infundiera seguridad. No es que no fuera fuerte, incluso su actitud ante la vida era admirable y siempre me hizo sentir pusilánime: ella podía hacer cosas que yo nunca haría, por mucho valor que buscara dentro de mí. Sin embargo, su valor estribaba en el mantenimiento de la rutina, en la perpetuación del modo de vida a toda costa, eso era lo que le daba su seguridad impasible; fuera de eso, el mundo se le derrumbaba: no sería más que una hoja llevada por el viento. Ante cualquier situación, sus decisiones cerraban las puertas a cualquier cambio, y cuando uno decide siempre lo mismo, dentro de los mismos parámetros, ya no está decidiendo, solo se deja llevar a sabiendas de que las paredes que se han levantado a su alrededor tras toda una vida de inercia evitarán que la marea lo arrastre demasiado lejos. Toda elección implica dos opciones y mamá siempre tuvo solamente una; mamá era una cobarde. Esa fue su perdición tiempo después cuando, al no ser capaz de abandonar su vieja casa, esta le cayó encima, sepultando en sentido literal la humanidad que de alguna manera llevaba tanto tiempo enterrada en vida.

Divagaba yo en aquellos pensamientos cuando la avenida principal pareció resquebrajarse frente a mis ojos. La muchedumbre agolpada en el asfalto a la espera del desenlace fatídico ya era exageradamente numerosa y los bramidos de terror se acrecentaban con cada nuevo acontecimiento. Impulsada por una fuerza sobrenatural, por ese instinto de conservación que, dicen, tenemos todos los seres vivos, la niña activó nuevamente sus frágiles piernas para emprender la carrera que le liberaría de una muerte prematura y horrible. El hombre, estimulado tal vez por el barullo infernal que se había apoderado de la avenida, se lanzó tras ella a toda velocidad. Imagino que pocas cosas más le importaban: en ese momento el objetivo único de su pobre existencia era atentar contra otra existencia igual de miserable que se había atravesado en su camino tiempo atrás, años, meses, días, qué más da si en últimas así vivimos todos, llevados por el impulso, por el afán de destruir para encontrarle, en un momento determinado, un sentido a aquello que llamamos vida en una carrera incesante en la que la muerte siempre está presente, concentrados en matar o en morir, buscando a nuestra víctima para que no nos alcance el verdugo. Sí, aquel hombre, al igual que la mayoría de nosotros, llevaba sobre sus hombros una responsabilidad y nada era más importante que el objetivo próximo, tenía que cumplir el deber y hacer caso omiso a todo lo demás, al pasado y al futuro: su vida era como la de cualquier trabajador, no era diferente a mi madre, a las vecinas o a esos imbéciles que observaban la escena, inmóviles.

Ninguno de los sucesos narrados me preparó para ver lo que vino a continuación: en un segundo que pareció eterno todo parecía terminar para la pobre desgraciada. Toda la rabia y la frustración contenidas en el bajo mundo se lanzaron en pos de la muchacha, que esquivó el puñal por una milésima de segundo. Mi corazón parecía latir al unísono con todos los de los presentes, a un ritmo vertiginoso, trepidante; el sonido me retumbaba en la cabeza mientras estiraba el cuello esperando ver el desenlace que empezaba a salirse del marco de la ventana de la sala, pude notar que mi perspectiva ya no era la mejor y en un angustioso movimiento me pegué a la ventana intentando abrirla, infructuosamente. Mi madre, tan precavida, había sellado las ventanas años atrás para evitar un posible accidente casero o un deliberado intento de asesinato entre sus hijos. La decisión se me antojaba inútil: si hubiese querido matar a uno de mis hermanos no habría tenido la delicadeza de abrir la ventana, hubiese previsto que la cabeza contra el vidrio sería un buen precursor de la caída.

—Déjala así, igual ya nos perdimos la matada —era la voz de la pequeña Blanca, mi hermanita, que había tomado lugar junto a mí algún tiempo antes. Solo entonces noté que estaba allí, la acción en la avenida había ocupado toda mi atención hasta el punto de olvidar que en el interior había vida humana. Incluso Braulio se había separado de sus libros y se encontraba a unos pasos de la ventana con su actitud impasible y sin decir una palabra, como siempre. Su presencia, invocada por el ruido de la calle, era para mí un indicador de que la paz se había perdido por completo, ya nadie estaría a salvo, ya nadie podría sustraerse a la tragedia que significaba vivir allí; mi hermano, el último de los imperturbables, salía de su caparazón movido por la violencia que golpeaba con fuerza allá afuera y retumbaba más fuerte dentro de la vieja casa.