- -

- 100%

- +

Braulio torció la boca e hizo un movimiento con la cabeza señalando la imagen en la ventana. Blanca, inquieta, parecía querer romper el vidrio, pero era inútil, la muchedumbre se alejaba doblando la esquina detrás de los protagonistas de la acción, siempre gritando y abriendo los ojos grandes y horrorosos. Cada uno de los integrantes de aquella turbamulta se veía como una copia exacta de los demás, nadie se diferenciaba notoriamente de los otros: berreaban y exclamaban al mismo tiempo y esto los transformaba en una visión ridícula, casi circense, pero al mismo tiempo tan triste y espantosa que tuve que alejarme de la ventana. De mi actitud, hasta entonces expectante, pasé a un letargo lleno de hastío. No quería a mis hermanos cerca, no me quería cerca de ellos por consideración y me fui alejando hasta llegar al rincón más oscuro de la casa: mi habitación. Allí me quedé muy pensativo, pero, paradójicamente, no pensaba en nada, o mejor dicho, no concentraba mis pensamientos en ningún tema específico, solo me sentía vivo y por lo tanto frágil. Me senté y cerré los ojos; angustia, desesperación y otra vez calma, intenté escuchar, intenté no escuchar y justo cuando comenzaba a lograrlo me pareció oír unos disparos. Tuve un último pensamiento para una niña vestida de blanco que corría por una avenida maldita con la muerte detrás y me tiré al piso, por fin, a descansar.

—Tocan —me despertó una molesta vocecilla y mientras abría los ojos lentamente, tuve la esperanza de que la voz proviniese de mi cabeza, como un fragmento de un sueño que se ha separado y se ha quedado flotando en la habitación. Estaba oscuro, salvo por un haz de luz que se filtraba por debajo de la puerta; noté aquel hilillo a mi costado porque estaba hecho una piltrafa en el suelo, sin más abrigo que mi ropa sucia y rota. No sabía cuánto tiempo había pasado ni me interesaba saberlo, ahora solo me interesaba dormir para huirle a la oscuridad, alumbrar mi cerebro con la luz de los sueños; intenté volverme, pero el piso parecía hacerse más duro y frío a medida que me sentía más despierto. Blanca me sacudió violentamente mientras repetía: «tocan».

—¿Qué? —respondí por pura inercia.

—Tocan.

—¿Qué tocan? ¿Quién? Vete a tu cama.

—No, idiota, tocan, están tocando a la puerta.

—¿Y yo qué culpa tengo? —casi grité sabiendo que tendría que levantarme como para no volver a dormir nunca—. Dile a mamá o a Braulio, ellos también viven aquí y son los mayores de la casa.

Aludir a la edad no servía para nada en aquella situación: sabemos por experiencia que, en los hogares modernos, como en los antiguos, la responsabilidad es inversamente proporcional al tiempo de estadía en este mundo: nadie se carga un deber sabiendo que puede mandar a otro más chico o más débil. La comodidad era, para nosotros los menores, un privilegio inmerecido.

—Mamá no ha llegado —informó Blanca— y Braulio…

Blanca resopló por la nariz y se plantó delante de mí poniendo las manos en la cintura y los ojos en blanco, mientras que una mueca horrible deformaba su boca. Era un gesto que adoptaba a menudo cuando le mencionaba a Braulio, una postura que yo ya conocía de memoria y que interpretaba como una muestra de su hastío y exasperación ante la indolencia de mi hermano. Yo sabía perfectamente lo que traducía: «Braulio está hecho un idiota, como siempre. Tendremos que apañarnos nosotros». Tenía razón, nunca se podía contar con Braulio para nada y era una necedad de mi parte esperar que así fuera.

Respiré profundamente y me levanté con una energía que no pensaba tener. Las emociones que me habían llevado al piso y la sensación de haber estado allí durante horas recibiendo patadas de unos hombres gordos con chaquetas de cuero eran demasiado fuertes. Pero solo yo podía abrir la puerta en ese momento y lo haría, lo haría con furia, juré, al sentir el dolor en todas las vértebras de la espalda. Saqué mi llave del cajón y mi ánimo decayó un poco, como sintiendo un presagio de muerte que me oprimió el pecho. «La espalda y el pecho, estoy jodido», pensé cuando caí en la cuenta de lo que sentía o creía sentir en el cuerpo y traté de sonreír para sobrevivir cinco segundos más. Me di fuerza, caminé pesadamente hacia la puerta y giré la llave pensando en matar o morir, con rabia por mi sueño perdido.

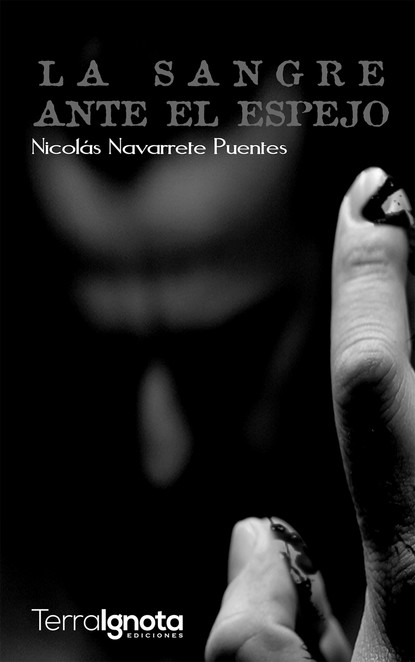

Una mujer, casi una niña con un vestido blanco manchado de rojo mostró su miseria ante mí, era la figura del despojo y la degradación, pero a mí me pareció que era más poderosa que todas las fuerzas de la naturaleza juntas, era un ser magnífico detrás de una cara angelical, una bestia salvaje y poderosa intentando sacudirse de las alimañas acechantes. Era un vendaval, una tormenta y un terremoto a la vez.

—Soy Rita —dijo sollozando—, necesito entrar.

2

Ricardo caminaba aquella noche oscura muy cerca de la avenida principal, por detrás del cementerio. El permanente ajetreo de la olla parecía haber sido opacado por el bullicio que había sacado a los autómatas de su rutina y los arrojaba hacia la arteria de dos vías construida a mediados de un convulsionado siglo, hace mucho tiempo, tanto que nadie recordaba que alguna vez la vida hubiese sido diferente en ese agujero que constituía el centro de la iluminada ciudad. Después de meses de no comer ni dormir bien, Ricardo buscaba droga para saciar su espíritu; el deseo de un sustituto que llenase su alma por unos minutos fue más fuerte que el miedo de la primera vez: había llegado de muy lejos y aborrecía la gran ciudad con su ruido y su fastuosidad, había observado los contrastes que ofrecía el panorama a los sentidos: por un lado las calles altas donde vivían los grandes señores, elegantes y opulentas, y por otro estos miserables callejones en los que parecían aglutinarse todas las desgracias del mundo. Se cansó de esperar su oportunidad en medio de la indiferencia de la gran urbe y llegó a deambular de arriba abajo, embravecido y frustrado, adormecido y atento, melancólico y eufórico bajo el efecto de las sustancias que, de joven, juró no probar jamás.

Sin embargo, las promesas vanas nada significaban ahora que nadie lo conocía y su gozo consistía en perderse a sí mismo. Esa noche se extravió tanto que creyó encontrarse con una mujer hermosa, casi una niña en un vestido blanco con manchones rojos que parecía estar en aprietos ante la virulencia de un hombre inmenso, casi un gigante enfundado en una chaqueta de cuero que se mostraba dispuesto a todo. Aunque todo era difuso y voluble en esa noche, Ricardo tuvo el sueño más hermoso de su vida: en su delirio rescataba a aquella niña que brillaba como el sol y ella caía en sus brazos para librarse para siempre de la sombra que la perseguía. No obstante, Ricardo jamás pudo recuperarse del golpe de la felicidad y yació eternamente en la acera bajo el peso de su propia emoción, dejando una vida colmada de tristezas y situaciones oscuras, similares al sueño que le aplastó en solo un segundo debido a su incapacidad para soportar tanto placer y tanto dolor a la vez. Me encontré a Ricardo muchos años después en extrañas circunstancias, aún con las tripas desgarradas narrando su historia con increíble lucidez.

A diferencia del malogrado Ricardo, Rita jamás dijo una palabra sobre lo sucedido esa noche. Los fatídicos momentos que precedieron su llegada a la casa no turbaron su espíritu inquebrantable y su actitud apática ante lo que sucedía a su alrededor. Al entrar desapareció su apariencia enfermiza y sus lágrimas se tornaron en el sudor de un héroe que vuelve triunfante de la más feroz de las batallas. Con temible desenfado pasó revista a la sala de la casa materna mientras yo trataba de superar el miedo que me produjo el tono de su voz al entrar; a decir verdad, ella me aterrorizó desde el principio, no por su llegada intempestiva sino por su actitud distante: cuando abrí la puerta la escuché, pero estaba casi seguro de que ella no estaba hablando conmigo, que se dirigía a cualquiera, a un ser indeterminado que pudiese en ese momento sacarle de su apuro.

Debo confesar que Rita me producía una sensación similar a la vergüenza. Cerca de ella me costaba contener mi rabia por la debilidad física y mental que se apoderó de mí en los años siguientes, los de mi crecimiento y mi transformación en hombre. En más de una ocasión, pude notar que mi pretendida altivez y fortaleza de carácter no eran más que una fachada para ocultar inseguridades y complejos, una barrera que ella rompía con su acostumbrada desfachatez; por alguna razón sentía que ella podía verlo todo y me sentía desnudo ante su presencia, y me dolía que ella pudiese ver lo que era yo realmente. Tan solo con su mirada, era capaz de provocar en mí un sentimiento de humillación más fuerte que todo lo que había sentido en mi vida; ella penetraba en mi alma con la fuerza de un animal salvaje y lo dejaba todo en ruinas. Durante años fui incapaz de mirarla a los ojos e incluso temí que por efecto de la degradación que sentía no pudiese volver a mirar a nadie. Nunca pude establecer el verdadero motivo de aquello que esa niña infundía en mi corazón, pero fue justamente allí donde guardé esa rabia contenida del ser que se siente inferior, con razón o sin ella.

Recuerdo que desde muy niño siempre tuve miedo: a los insectos, a los piratas, a las alturas y a ciertas criaturas que se me revelaban en los cuentos que me leía mi hermano mayor. Al notar que este miedo irracional a las cosas del mundo real o fantástico disminuía con la presencia de otras personas, buscaba las compañías más extrañas con las que puede contar un niño de diez años. Entre todas ellas, fue la señora Amalia quien soportó mi insistencia y la intensidad de mis reclamos con mayor estoicismo; había perdido un hijo en su juventud y no le quedaba más remedio que suplir su falta con el cuidado de los vástagos ajenos, mocosos de todo el barrio que llenaban su tiempo, del mismo modo en que la ginebra llenaba su cuerpo en las horas de mayor tristeza. La señora Amalia nos cuidaba cuando podía y su labor se reducía a sentarse en la sala a hojear algunas revistas que, supongo, ya se sabía de memoria; cuando se aburría se dedicaba, sin levantarse de su silla, a contemplarnos a mí y a mis hermanos con una actitud distante y fría: se limitaba a existir, a dejar pasar las horas de su trabajo y de su vida sin esperar absolutamente nada. Siempre he pensado que el tiempo es valioso solo en las horas anteriores a la muerte, cuando nos damos cuenta de que hemos aplazado indefinidamente nuestros sueños y el gran día jamás llegará; así me siento ahora encerrado solo en esta habitación desde la que escribo y me deprimo pensando en mi vida, en la vida de mamá, en la de la señora Amalia. Una vida de verdad no tendría que esperar tanto y, sin embargo, a nosotros se nos han terminado todos los plazos.

Nadie hablaba realmente en ese lugar que fue mi casa de la infancia. Monosílabos, exclamaciones y quejas se escuchaban por doquier y en realidad sobraban; cada uno de nosotros parecía empeñado en reducir a su mínima expresión su relación con los otros hasta el punto en que esquivábamos las miradas con facilidad. La costumbre ayudó a que no nos avergonzáramos de hacerlo y a que la incomodidad no nos hiciese arrepentir del momento perdido, aquel que pudo humanizarnos en el simple acto de escuchar, de sentir una presencia externa en nosotros materializada en una caricia o en una bella sonrisa como la de Blanca. La señora Amalia se había adaptado con relativo éxito a nuestra dinámica relacional y por ello no se movía del sillón más que para supervisar alguna que otra labor en la cocina o para arreglar un poco el desorden antes de que volviera mamá. Sus tentativas de entablar una conversación se extinguían en las frases del tipo «qué frío hace» o «ha sido un largo día». Concluía estas palabras con un rebuscado “¿no?” que lo obligaba a uno a manifestar su aprobación con algo más parecido a un gemido que a una palabra. El experimento de llevarle la contraria, que llevé a cabo en una ocasión en la que me encontraba tan aburrido como para intentarlo, solo alargó en dos frases la “conversación”. Es agotador intentar comunicarse con alguien por pura formalidad, máxime cuando el talento, la voluntad y la concentración no dan para tanto. Ese es mi caso, y es una de las tantas razones que justifican mi soledad.

Autistas como nosotros no podíamos menos que sorprendernos ante la fuerte voz, la determinación y el carácter de Rita. La señora Amalia sintió su crueldad en carne propia justo antes de abandonar nuestra casa para siempre. Donde quiera que esté ahora, le pido disculpas en nombre de la familia por la imprudencia de aquella muchacha insolente que, mirándole con desdén una tarde, le dijo que la suya había de ser una vida muy desgraciada para que permaneciese aún allí, junto a personas que nada le expresaban.

—Ciertamente —dijo ella y pasó a contar el motivo de su desventura y consecuente permanencia en las miserables casas del barrio: «he perdido a un hijo, me tranquiliza saber que los hijos de mis vecinas se encuentran bien».

Rita arremetió, inflexible: «una vida perdida no es excusa para otra vida desperdiciada». Y después: «dudo que su hijo muerto se sienta orgulloso de usted. Seguramente siente pena como la sentimos todos nosotros. Como la siente usted misma». Ante la exigencia de respeto por parte de la pobre señora Amalia, Rita añadió, como para terminar de una vez por todas con la poca fuerza de aquella anciana:

—La autocompasión no es respetable.

Fue todo. La señora Amalia, que nunca había preguntado por el origen de aquella intrusa que ya parecía ser dueña de la casa, que creía haber asumido su cuidado como un servicio extra para mi madre por el cual no cobraría más de la cuenta, se largaba para siempre en un último acto de dignidad por el cual dejó también su trabajo en todas las casas del vecindario. Se la vio por última vez, altiva y vociferante, anunciando entre grandes insultos y blasfemias que se iba muy lejos de allí a morir sola, tal como correspondía a una dama de su edad y condición. Rita, alzando los hombros, dijo a mamá que ella asumiría las labores de la señora Amalia y añadió, con frío sarcasmo, que para ello solo necesitaría de un par de revistas y de la autorización para beber y dormirse de vez en cuando.

¿De qué manera llegó Rita a ser parte de nuestra particular dinámica familiar, si es que a eso puede llamársele así? ¿Cómo pudo mi madre aceptar su sola presencia en la casa teniendo en cuenta semejantes actitudes, desbordantes de soberbia y desconsideración? Son asuntos que ignoro por completo. Podría especular con la posibilidad de que mi madre también hubiese sentido desde el principio esa fuerza sobrenatural que parecía emanar de Rita, pero esa explicación, fácil y tentadora pero carente de todo sustento racional, no resultaría demasiado satisfactoria. Si bien es cierto que agachar la cabeza ante sus desacatos era una actitud que cabía perfectamente dentro del carácter pasivo de mi madre, no lo es menos que la intrusión de una muchacha atrevida amenazaba con quebrantar el orden establecido en la casa y por lo tanto contravenía esa tendencia tan fuerte hacia la permanencia tan propia de mamá, que ya he descrito escuetamente y cuyas consecuencias fueron evidentes en el desenlace de su calamitosa existencia. Entonces, ¿por qué esa resignación tácita que originó que la intrusa se quedase tantos años a nuestro lado? Con una sola palabra de desaprobación, con un solitario, pero decidido, intento de rebelarse contra el destino que nos había impuesto a aquella chiquilla tan extraña dentro de nuestra ya desdichada morada, mamá habría podido evadir los tentáculos que se abalanzaron sobre nosotros de ahí en adelante. Pero falló a su compromiso, a su deber de madre protectora, no respondió a esa obligación porque fue más fuerte su costumbre de dejarse llevar, «lo que ha de ocurrir, ocurrirá», dicen a menudo quienes se sienten inferiores ante el sino impuesto y capitulan ante la incapacidad de modificar las circunstancias que les definen. Imagino que fue eso, que a mi madre le faltaron la fuerza y el valor: no la abandonaron en su momento, simplemente nunca los tuvo.

3

Despierto y me doy cuenta de que nunca quise vivir aquí. No me extraña, todos los seres humanos renegamos del lugar donde vivimos. Pocas cosas producen tanta rabia y frustración como la certeza de que existe un lugar mejor que el que habitamos, un espacio en el que nos sentiríamos más cómodos, un tiempo en el que nuestro pensamiento hubiese sido valorado y nuestras acciones retribuidas. Nada de eso es cierto, nunca lo ha sido. La estupidez humana es igual en todas las latitudes del mundo y en todas las épocas; si pudiésemos ser mejores, lo seríamos aquí y ahora, sin excusas. ¿Quién me podría asegurar que no bebería alcohol en Oslo? ¿Podría vivir en Barcelona sin haber esnifado como lo he hecho? ¿Estarían mis pulmones más agradecidos si viviera en Roma o en Buenos Aires? Ciertamente no lo creo, pero me gusta torturarme pensando que mi vida sería diferente, que estoy condenado, por algún mandato suprahumano, a vivir y a morir aquí, en medio de costumbres exóticas, de personajes desagradables, de pensamientos y discursos vacíos de contenido. Mi inconformidad es el lamento perezoso e inútil de quien cree extrañar el paraíso sin conocerlo, sin saber siquiera si tal cosa existe.

En mi opinión, la necesidad de hablar, de contar, de leer y escribir historias encuentra su motivación primera en el deseo de evadirse, de abandonar el mundo que nos rodea y buscar el paraíso que imaginamos. Lo doloroso es despertar y volver a la oficina o al callejón, a donde volvemos con la esperanza secreta (ya moribunda) de cambiar algo en realidad. En casa fue así. Todos queríamos largarnos: Braulio embebido en los mundos que le presentaban sus lecturas, la pequeña Blanca jugando a ser alguien que jamás sería; mamá… bueno, ignoro si de alguna manera intentó evadirse alguna vez, ella, tan resignada a vivir su vida, tan abnegada, débil y fuerte a la vez…

Mi padre, en cambio, vendió todos sus bienes para comprar la pistola con la que se iba a disparar; por suerte, mis hermanos y yo no lo sentimos puesto que, por un lado, las cosas vendidas ya no eran nuestras, y por el otro la persona inmolada no representaba para nosotros el más mínimo interés: se había largado hacía ya varios años para disfrutar de la juventud que aún le quedaba y en realidad lo único que disfrutó fue el viaje de ida con la sensación de alejarse, la huida fue para él el descanso, la salida triunfal acompañada de la esperanza de apartarse del tedio y rechazar su antigua vida que era la única que tenía. ¡Bah!, una vida más, no sé ni por qué me detuve en este punto si ya he dicho que no me importaba. Es sencillo: una vida perdida y se acabó; la verdad es que encuentro cierta satisfacción al contarlo, como si al hacerlo me liberase de un peso muerto (nunca mejor dicho), de un lastre que siempre temí llevar a la espalda como única herencia de mi progenitor.

Un deseo de fuga similar fue la razón por la cual perdimos a Rita. Se fue como llegó y nunca la conocimos; por lo menos yo no recuerdo una sola ocasión en la cual haya tenido la oportunidad de llegar a ella. Braulio, en cambio, llegó a interactuar con ella de un modo en que jamás lo había hecho hasta entonces, y como tampoco lo haría después. Lo fascinante de aquella relación era que parecía situarse en un paréntesis entre las vidas que ambos llevaban: nada tenían en común esos dos seres y sin embargo, en sus momentos de mayor intimidad lograban una conexión incomprensible para quien los observara, dejaban de lado sus costumbres, su insatisfacción y hasta su sufrimiento individual. Podría decirse que estando juntos sufrían de un modo diferente, contemplando su propia desgracia en la tristeza del otro, reflejando la ansiedad y el temor, al tiempo que absorbían la intensa melancolía de sus miradas. Allí había palabras, sonrisas, afecto entre dos seres que jamás habían sentido algo parecido. Y los demás nunca comprendimos el motivo por el cual Braulio no era junto a Rita el niño solitario, el huraño y monosílabo, la garrapata huidiza que había crecido junto a nosotros. Tampoco supimos por qué razón Rita no fue para Braulio el veneno vil, la implacable y molesta señorita, la inhumana y desconsiderada que estaba por encima de todos y por ello los detestaba, la muchacha que provocaba desgracias a su paso como pudimos comprobarlo aquella tarde en que la vimos por vez primera.

Amé a Rita, o al menos eso creo. Me producía profunda irritación aquella relación de la cual yo no era parte. ¿Por qué mi hermano y no yo? ¿Por qué parecía querer dedicarle lo mejor de sí misma? No lo sé. Ahora la profunda envidia que sentí se convierte en incierta angustia por el hecho de no saber si la tuvo, si fue suya alguna vez. Si bien éramos muy jóvenes cuando Rita llegó a la casa, también es cierto que ella se quedó mucho tiempo, al menos lo suficiente para que el despertar sexual se hiciera presente; además ellos compartieron largos ratos juntos, tiempos y espacios que escapaban a fiscalización alguna porque habitaban en otro mundo al que los demás nunca accederíamos. Esa imposibilidad de penetrar, aunque fuera por un momento, el mundo interior de Rita era lo que más me mortificaba, sabía que de antemano estaba derrotado y dedicaba mis fuerzas a tratar de entenderlo, mostrando una aceptación no exenta de rabia y frustración.

Corría el mes de noviembre del segundo año en que Rita nos acompañó. Las prácticas se habían afianzado hasta volverse costumbres, y al tornarse estas en simple rutina, cada cual cumplía con el papel que la vida le había asignado. En ese tiempo no me resignaba aún a no entablar conversación alguna con Rita, pero ya sabía que era inútil buscarla; por lo tanto me quedaba en mi habitación con la secreta esperanza de que ella se dirigiese hacia allí para contarme algo relativo a su existencia o preguntarme algo respecto a la mía. Tal vez quería ser un poco como Braulio para atraerla, ser un poco más silencioso, reservado, inexpresivo. Podría seducirla algo de misterio, pensaba yo, y proyectar una personalidad inexplorada con aspectos dignos de ser descubiertos podía despertar su interés o su curiosidad. El esperado ingreso de Rita a mis aposentos no tuvo lugar; ni por equivocación habría entrado Rita al lugar en donde yo la esperaba con ansia porque ocupaba su tiempo dibujando en la pared de la sala, observando al infinito desde la ventana, hojeando los libros o departiendo con mi hermano en cualquier otro lugar de la casa. La tarde a la que hago referencia salí de mi habitación como por impulso; me encontraba de buen ánimo y decidí echar una ojeada al exterior para ver qué encontraba. La salida del encierro es muy similar a la llegada de un largo viaje, es un regreso en el que uno se siente feliz, ansioso por contarlo todo y deseoso de escuchar lo que ha sucedido durante la larga ausencia. La pequeña Blanca escribía algo encima de la mesita junto al comedor, el entusiasmo y cuidado con el que ejecutaba la acción contrastaban con los horribles garabatos que quedaban plasmados en el papel; me acerqué y sacudí sus cabellos en un gesto de cariño que seguramente no tenía para con ella desde que era aún una bebita. Caí en la cuenta de ello y pensé para mis adentros «cuánto tiempo», momentos antes de que la niña se librase de la mano intrusa con un brusco movimiento. En efecto, había pasado mucho tiempo.

—¿Y los otros?

Blanca escribió lo que parecían ser dos palabras más antes de responder, sin mirarme:

—Si es a Rita a quien buscas, creo que está afuera. Escuché la puerta y no la volví a ver.

—¿Hace cuánto?

—¿Exactamente? —preguntó frunciendo el ceño.

—Si —contesté rápidamente sin detenerme a pensar en el significado del gesto de la pequeña.

—¿Cómo quieres que lo sepa? —dijo ella tirando el lápiz y levantándose, veloz e indignada ante mi exigencia— ¿Acaso quiere el señor que tome nota de los horarios de entrada y salida de la gente de esta casa? Debería tener un cronómetro para darle razón de los otros, para llevar la cuenta de lo que sucede con todos, ¡qué estupidez! En una casa en donde todos parecen muertos, se encierran, no dicen ni hacen nada, y yo, ¡yo! Pendiente de todos, payasos, todos payasos…

Su voz se fue perdiendo a medida que se alejaba hacia el cuarto de mamá, moviendo los brazos frenéticamente como muestra de su enojo y tumbando a su paso algunos adornos y cajas que encontró en su camino. Después de escuchar el portazo, me sobrepuse a las ganas de reprenderla por su reacción desafiante y altanera por un solo motivo: le asistía la razón en cuanto decía; una palabra tras otra, su furiosa perorata estaba justificada: era improcedente pedir razón, explicación o justificación alguna cuando la mayoría del tiempo nos comportábamos como islas, cada uno viviendo una vida por separado, sin preocuparse en absoluto por los demás, tanto así que mi mayor motivo de sorpresa era que mi hermanita ya tenía la edad suficiente para comprenderlo todo y analizar la situación con tal claridad, además de expresar su inconformidad con gran elocuencia, por cierto.