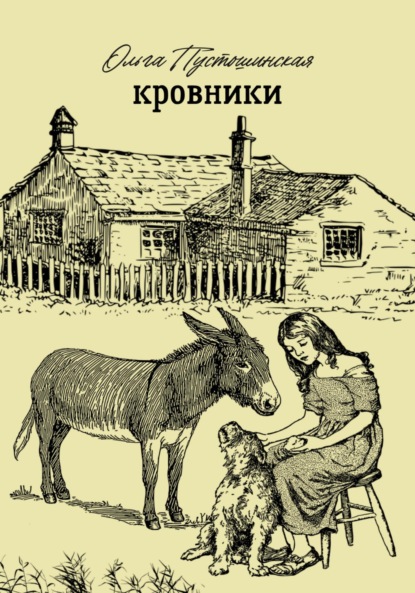

Тысяча восемьсот девяносто первый год. На село, где живёт одиннадцатилетний Прошка, обрушивается голод. Прошка теряет сестру и родителей. Где-то в N-ской губернии есть у него дядя Савелий, Прошка одержим желанием разыскать родню. Он уходит из приюта и отправляется на поиски. Но вот беда: адреса Прошка не помнит. То ли в Петровке живёт дядя, то ли в Покровке, то ли в Николаевке. Прошка нищенствует и однажды забредает на заимку, про которую говорят — плохое место. Он кружит по лесу и никак не может вырваться с этой странной заимки.

- Книги

- Аудиокниги

- Вебтуны

- Жанры

- Cаморазвитие / личностный рост

- Зарубежная психология

- Попаданцы

- Боевая фантастика

- Современные детективы

- Любовное фэнтези

- Зарубежные детективы

- Современные любовные романы

- Боевое фэнтези

- Триллеры

- Современная русская литература

- Зарубежная деловая литература

- Космическая фантастика

- Современная зарубежная литература

- Все жанры

- Бесплатные книги

- Блог

- Коллекции

- Серии

- Черновики

Вход В личный кабинетРегистрация