- -

- 100%

- +

2.3.5 Hierarchien

In der Literatur zum Thema Graffiti wird häufig auf den relativ strengen Verhaltenskodex und die hierarchische Ordnung der Szene verwiesen (vgl. dazu etwa REINECKE 2012: 32ff.). Diese Ordnung zeigt sich beispielsweise in Bezeichnungen wie Toy und King, die die beiden Endpunkte der Graffitihierarchie markieren. Insbesondere in den Publikationen zum amerikanischen Graffiti wird diese „Szeneordnung“ ausführlich beschrieben. MACDONALD erläutert beispielsweise, wie sich Szeneneulinge in London und New York an ungeschriebene Regeln zu halten haben: „Most activities in this subculture are regulated by unwritten, but recognized, rules, expectations and ethics, and the progression of a writer’s career is no exception.“ (MACDONALD 2001: 74f.)1 Writer steigen mit einfachen Tags ein und sprühen erst mit zunehmender Professionalisierung die anspruchsvolleren Formen Throw Ups und Pieces. Diese Phase des Lernens kann nicht übersprungen werden: „As a writer you’ve got to bomb up, you’ve got to go through your tagging years.“ (KILO zitiert in MACDONALD 2001: 75) Das auf Quantität abzielende Taggen, also das wiederholte Anbringen des eigenen Namens, ist ein zeitaufwendiges und anstrengendes Unterfangen, wie die Aussage des Writers STEAM belegt:

A big part of it is getting known and once you’re known that’s it, but it takes a good long while to get known. You have to put tags up every single day … like, going out at night, putting your name up on walls, buses, trains, everywhere you can think of, until you get so well known, people wonder who you are. (STEAM zitiert in MACDONALD 2001: 76)

Diese Erkenntnisse scheinen auch für die deutsche Graffiti-Szene zu gelten. VAN TREECK formuliert, dass die Szene „ihre eigenen Regeln“ hat (2003: 108).2 Prinzipiell gibt es – wie in den USA – zwei Möglichkeiten, wie ein Writer auf sich aufmerksam machen kann: Entweder er sprüht besonders viele Tags und punktet in der Szene durch Quantität oder er perfektioniert seinen Style und wird durch die Qualität seiner Graffitis bekannt (VAN TREECK 2003: 105f.).3 Eine Kombination von Quantität und Qualität führt am schnellsten zu Anerkennung in der Szene.

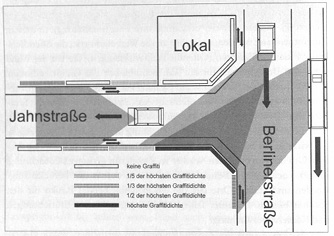

Einfluss auf das Ansehen eines Writers hat auch der Ort, an dem die Graffitis angebracht werden. Graffitis erscheinen im Stadtbild nicht willkürlich, sondern bevorzugt an gut sichtbaren Flächen und an stark frequentierten Orten. Besonders beliebt sind Oberflächen entlang der Hauptverkehrslinien, wie Autobahnbrücken und Lärmschutzmauern (STEINAT 2007: 19). HARDING ET AL. überprüften diese These anhand einer empirischen Untersuchung und stellten fest, „dass Graffiti[s] verstärkt an Orten auftreten, die von vielen Menschen eingesehen werden können“ (2009: 35). So wurden beispielsweise Flächen in einem Kreuzungsbereich in Halle (Saale) bevorzugt, weil die Graffitis dort von vielen Menschen gesehen werden, während Wände an den parallel zur Straße verlaufenden Häusern weniger besprüht wurden, weil sie schlechter einzusehen sind (HARDING ET AL. 2009: 33f.). Folgende Abbildung zeigt am Beispiel einer Straßenkreuzung in Halle (Saale), wie die Einsehbarkeit eines Straßenabschnitts die Graffitidichte beeinflusst:

Abb. 11: Der Zusammenhang zwischen der Öffentlichkeit einer Wand und der Graffitidichte an ebendieser (aus: HARDING ET AL. 2009: 34 , Bildrechte: Mitteldeutscher Verlag)

Dass an der Hauswand Ecke Jahnstraße und Berliner Straße trotz hoher Öffentlichkeitswirksamkeit keine Graffitis vorhanden sind, erklären HARDING ET AL. mit dem Vorhandensein eines Lokals im Erdgeschoss: Es erhöhe für die Writer die Gefahr, beim Sprühen erwischt zu werden (2009: 34).

Als höchste Auszeichnung gilt in der Szene die Ernennung zum King. Als Kings werden im American Graffiti die Akteure bezeichnet, die sowohl durch die Quantität als auch die Qualität ihrer Werke besonders überzeugen (COOPER UND CHALFANT 1984: 54). Um diesen Status zu bewahren, müssen die Akteure ständig neue Graffitis produzieren. Aus diesem Grund ist die Bezeichnung in der Szene nicht unumstritten. Der Berliner Writer BISAZ kritisiert etwa, dass bei hoher Quantität die Qualität der Graffitis leide:

Das ganze „King“-Gelabere finde ich Quatsch, weil es dabei nur um Quantität geht. Qualität ist heute wichtiger als Quantität. Beim Whole Car heißt das vor allem, Proportionen zu beachten, man kann z.B. nicht unterschiedlich dicke Balken machen, und die Grundstrukturen der Buchstaben müssen immer erkennbar bleiben. Was bringt es, wenn viele schlechte Züge fahren, wir müssen auch an unseren Ruf als Aerosol-Künstler in der Öffentlichkeit denken. (BISAZ zitiert in DOMENTAT 1994a: 33)

Der Kingstatus war in den Anfangsjahren in den USA mit bestimmten Sonderrechten verbunden: Die Kings durften beispielsweise eine Krone über ihr Tag malen (SNYDER 2009: 119). Es lässt sich allerdings kaum beurteilen, ob die Auszeichnung als King für die deutsche Graffitiszene überhaupt noch relevant ist. REINECKE gibt an, dass der Kingstatus in den 70er- und 80er-Jahren verliehen worden ist (2012: 33). In den von SCHMITT UND IRION durchgeführten Interviews sprachen die Probanden hingegen auch noch Ende der 90er-Jahre von Kings.

Eine aktuelle ethnographische Studie von EISEWICHT (2016) deutet darauf hin, dass die relativ strengen Graffitiregeln und Hierarchien, die in der Literatur zum American Graffiti betont werden, für die deutsche Szene weniger relevant geworden sind. Durch seine ethnographische Forschung kann EISEWICHT die Vorstellung einer sehr an Hierarchien und Regeln orientierten Graffitiszene relativieren. Für die Akteure selbst gehe es viel weniger darum, wer King oder Toy ist (EISEWICHT 2016: 111).4 Stattdessen standen bei den Gesprächen unter Writern vielmehr Fragen um Styles, Aktionen, geeignete Orte und mögliche Kooperationen im Vordergrund:

Im Vergleich zu vielen Außenbeschreibungen und Fremdzuschreibungen zeichnet sich die Szenezugehörigkeit v.a. durch eine pragmatische Haltung aus. Wichtig ist, was man braucht, was man wissen und können muss und von anderen Writern aus darf, um ein Graffiti zu machen – und das Interesse an Graffiti, an Orten dafür und an anderen Writern – dies macht die Zusammengehörigkeit in der Szene aus. (EISEWICHT 2016: 111f.)

Die Szene hat durchaus ihre eigenen Regeln – das zeigen verschiedene Studien zur deutschen Szene (vgl. dazu SCHNEIDER 2012a: 27ff., SCHIERZ 2009: 247ff.) und Aussagen der Akteure in Szenemagazinen. Allerdings scheinen einige Traditionen und Regeln, die in der Literatur zum American Graffiti ausführlich dargestellt werden, für die Lebenswelt heutiger Sprüher weniger von Bedeutung zu sein. Darauf deutet etwa auch die Antwort der Berliner Crew 1UP auf die Frage hin, worum es ihnen beim Graffitimachen eigentlich geht: „Die graue, durchkommerzialisierte Welt ein wenig bunt zu gestalten und mit Freunden eine geile Zeit verbringen […]. Adrenalin ist zwangsläufig mit dabei. Fame kommt ganz von alleine.“ (1UP in Juice 141/2012: 76)

2.3.6 Zusammenfassung

In diesem Abschnitt wurde der soziokulturelle Hintergrund beschrieben, vor dem Graffitinamen entstehen. Dafür wurde die Szene mit ihren Umgangsformen, Traditionen, Regeln und Werten in den Blick genommen. Es wurde beschrieben, dass die Professionalisierung der Szeneaktivitäten typischerweise in der Gemeinschaft erfolgt, d.h., die Neulinge entwickeln sich durch die Beobachtung und die Teilhabe an den Crewaktivitäten weiter. So lernen sie zunächst Normen und Traditionen der Szene kennen, bevor sie selbst aktiv werden und so zunehmend – indem sie zu vollwertigen Mitgliedern der „Community of Practice“ werden – eine Identität als Graffitiwriter entwickeln. Durch dieses Lehr-Lern-System können das szenetypische Vokabular, die Styles und Techniken seit über 50 Jahren an den „Nachwuchs“ weitergegeben werden.

In diesem Kapitel wurde ebenfalls aufgezeigt, dass man bei einer Beschäftigung mit der Graffitiszene unweigerlich zum Thema dieser Arbeit – den Graffitinamen – gelangt. Viele Sinnschemata der Szene sind eng mit dem Namen verknüpft. So ist Style ein wichtiger Szeneterminus – und gestylt wird der Name. Darüber hinaus zielt das Writing auf Bekanntheit ab – und dies erfolgt über das Anbringen des Namens. Das szenetypische Vokabular orientiert sich wie selbstverständlich an Größe, Position und Gestaltung der Werke, weil inhaltliche Differenzierungen für die Szene viel weniger relevant sind: Gesprüht wird der Name. In den nächsten Kapiteln richtet sich der Blick folgerichtig auf die Namen.

3. Namen

Wenn es um Namen geht, wird als Erstes an den eigenen Ruf- und Familiennamen gedacht. Zu diesen hat man in der Regel eine besonders enge persönliche Verbindung (DEBUS 2012: 11f.). Dass wir jedoch in unserem direkten räumlichen Umfeld mit einer Fülle an weiteren Namen konfrontiert sind, hat bereits der imaginäre Streifzug durch die onymische Landschaft einer Stadt in der Einleitung gezeigt – wobei es dabei lediglich um die sichtbaren, d.h. die schriftförmigen Namen ging. Tatsächlich sind noch weitaus mehr Objekte im alltagsweltlichen Lebensraum benannt. Bei dieser großen Bedeutung von Namen für den Menschen scheint es nur natürlich, dass Menschen bereits seit der Antike Überlegungen zum „Wesen“ der Namen anstellen.

HOUGH schreibt in der Einleitung des „Oxford Handbook of Names and Naming“, dass die Onomastik eine junge und alte Disziplin zugleich ist (2016a: 1). Diese Äußerung klingt zwar paradox, trifft aber auf die Entwicklung der Namenforschung durchaus zu. Denn es handelt sich einerseits um eine sehr alte Disziplin, weil sich etwa schon die antiken griechischen Philosophen wie Platon, Aristoteles und Sokrates mit der Referenzweise von Namen beschäftigt haben (HOUGH 2016a: 1). Die Namenforschung ist andererseits aber auch eine junge Disziplin, weil viele Aspekte (z.B. die eigene Grammatik der Namen) und Namenarten (z.B. Tiernamen, Warennamen und Pseudonyme) erst in den letzten Jahrzehnten in den Blick gerieten.

Das folgende Kapitel bietet eine Zusammenfassung und Diskussion der wichtigen onomastischen Theorien und Ergebnisse, die alle auf die eine oder andere Weise für die Beschäftigung mit Graffitinamen relevant sind. Dabei handelt es sich sowohl um ältere als auch um jüngere Erkenntnisse der Namenforschung. Einige der Grundlagen, z.B. die unterschiedliche Referenzweise von Name und Appellativ und die Frage nach der Semantik der Eigennamen, werden schon seit Jahrhunderten kontrovers diskutiert.1 Im anschließenden Kapitel zu den Pseudonymen geht es hingegen insbesondere um die Erkenntnisse der jüngeren Onomastik, denn die linguistisch ausgerichtete Beschäftigung mit Pseudonymen hat erst in jüngerer Zeit eingesetzt.

3.1. Positionierung im System der Sprache

Namen sind sprachliche Zeichen: Sie setzen sich in alphabetischen Schriftsystemen aus Buchstaben zusammen, können geschrieben und gesprochen werden, können wie andere lexikalische Elemente aus anderen Sprachen entlehnt sein und unterliegen den Regeln der syntaktischen Verknüpfung (FLEISCHER 1992: 45).1 Im System der Wortarten gehören sie zu den Substantiven. NÜBLING ET AL. verorten sie zudem unter den Konkreta, wo sie in direkter Nachbarschaft zu den Appellativen (z.B. Tisch, Auto, Haus), Stoffbezeichnungen (z.B. Wasser, Holz, Öl) und Kollektiva (z.B. Familie, Herde, Adel) stehen (2015: 28).2 In DUDEN – „Die Grammatik“ wird jedoch darauf hingewiesen, dass es „nicht angemessen [ist], Eigennamen als eine Unterklasse der Konkreta zu betrachten“, weil auch Nichtgegenständliches, z.B. geschichtliche Ereignisse (der schwarze Freitag), benannt werden (2016: 150). Auch Namen für Naturphänomene wie Hochdruckgebiete oder tropische Wirbelstürme lassen sich kaum als Konkreta fassen. Allerdings lässt sich sagen, dass mit den Personennamen, Tiernamen, Ortsnamen und Objektnamen sicherlich der Großteil der Namen auf konkrete Objekte verweist.

Namen weisen gegenüber den anderen Unterklassen der Substantive funktionale – und häufig auch formale – Besonderheiten auf.3 Insbesondere ihre Referenzleistung unterscheidet sie von den anderen Substantiven. NÜBLING ET AL. bezeichnen Namen daher auch als „Luxuskategorien“, weil sie – anders als Appellative, Kollektiva und Stoffbezeichnungen – „eine exklusive 1:1-Beziehung zwischen einem Ausdruck und einem Objekt herstellen“ (2015: 22, Hervorh. i.O.). Dieser Luxus erfordert vom Sprecher allerdings einen hohen kognitiven Aufwand: Die Verbindung zwischen dem Namen und dem Objekt muss bekannt sein. Wie WIPPICH in Bezug auf Personennamen erläutert, besteht die Kompetenzbelastung dabei weniger im Abspeichern des Namens, sondern vielmehr in der „Verknüpfung des Namen[s] mit anderen Merkmalen der Zielperson, wobei vor allem sensorische Informationen (über das Aussehen, die Stimme etc.) und semantische Informationen (Beruf, Herkunft etc.) relevant sind“ (1995: 490).

Die Verknüpfungen von Namen zu Objekten werden ein Leben lang gelernt, womit sich Namen konträr zu anderen Wortarten verhalten, deren Erwerb ab einem gewissen Alter nahezu abgeschlossen ist (NÜBLING ET AL. 2015: 12). Weil das menschliche Gedächtnis über begrenzte Kapazitäten verfügt, können allerdings nicht unendlich viele Name-Objekt-Verknüpfungen gespeichert werden. Somit können nicht alle Gegenstände einen Namen erhalten. Benannt werden daher nur ausgewählte Objekte wie etwa Menschen, Siedlungen und Länder. Bei anderen Objekten ist entscheidend, wie häufig auf sie referiert wird, ob sich die Namenvergabe also lohnt (WERNER 1995: 477). So werden Tiere nur unter bestimmten Bedingungen benannt, wenn sie beispielsweise als Haustiere in enger Beziehung zum Menschen leben.4 Auch bei Mauern oder Felsen ist ihre Relevanz für den Menschen ausschlaggebend dafür, ob sie benannt werden oder nicht. Auf Tiere wie Bienen, die nicht benannt werden, wird stattdessen mit anderen Verfahren referiert, z.B. mit deiktischen Ausdrücken oder definiten Beschreibungen (WERNER 1995: 477).

Namen werden in vielen Publikationen in Kontrast zu den Appellativen beschrieben.5 Dies ist sinnvoll, weil im System einer Sprache „die sprachlich relevanten Eigenschaften und der Stellenwert sprachlicher Elemente nur bestimmt werden können, wenn ihre Beziehungen zu den anderen Elementen des Systems betrachtet werden“ (LINKE ET AL. 2004: 36). Die Beziehung zu den Appellativen ist für eine Betrachtung von Namen besonders relevant, weil sie der gleichen Wortart angehören und ebenfalls auf Objekte referieren. Die „Verwandtschaft“ ergibt sich auch dadurch, dass Namen diachron betrachtet mehrheitlich aus Appellativen hervorgegangen sind (NÜBLING ET AL. 2015: 31).6 Gleichzeitig eignet sich die kontrastive Betrachtung der Namen, um funktionale und formale Unterschiede zu den Appellativen herauszustellen, weshalb diese Vorgehensweise auch in dieser Arbeit gewählt wird.

3.2 Die Funktionen der Namen

3.2.1 Mono- und Direktreferenz

Nouns refer to concepts. […] Names refer to objects. (GÄRDENFORS 2014: 132)

In der onomastischen Literatur werden verschiedene Funktionen von Namen genannt, wobei je nach Namenklasse eine Funktion überwiegen kann, während eine andere in den Hintergrund tritt.1 Übereinstimmend wird für Namen jedoch eine besondere Referenzleistung angenommen, die in ihrem „sprachliche[n] Bezug auf nur ein Objekt, auf ein bestimmtes Mitglied einer Klasse“ besteht (NÜBLING ET AL. 2015: 17, Hervorh. i.O.). Auf diesen grundlegenden Funktionsunterschied bezieht sich auch das oben stehende Zitat von GÄRDENFORS (2014), das im Folgenden erläutert wird.

Appellative bieten im Sprachsystem die Möglichkeit, auf eine Gattung oder Klasse Bezug zu nehmen, d.h. auf eine Vielzahl von Objekten, Personen oder Sachverhalten, die ein Bündel gemeinsamer Eigenschaften aufweisen (DUDEN – „Die Grammatik“ 2016: 152). Diese Vorstellung gemeinsamer Eigenschaften bzw. gemeinsamer Merkmale stammt aus der strukturalistischen Semantiktheorie und basiert auf der Annahme, dass sich die Bedeutung von Wörtern oder Morphemen als Bündel semantischer Merkmale, quasi als Merkmalsliste, fassen lässt (GLÜCK UND RÖDEL 2016: 426). Ein Appellativ wie Frau nimmt demzufolge auf Objekte Bezug, die diejenigen Merkmale aufweisen, die im mentalen Lexikon unter Frau gespeichert sind. Darunter fallen etwa Merkmale wie [+ menschlich, + weiblich, + erwachsen].

Wenn GÄRDENFORS sagt, dass Nomen auf Konzepte referieren, dann argumentiert er aus einer kognitiven Perspektive heraus. Als Konzepte werden hier „mentale Informationseinheit[en] im Langzeitgedächtnis“ verstanden, über die Menschen ihr Weltwissen abspeichern und ordnen (GLÜCK UND RÖDEL 2016: 369). Nach GLÜCK UND RÖDEL wird „[d]ie reale Welt […] in mental repräsentierte K[onzepte] übersetzt“, wobei „von individuellen Objektmerkmalen abstrahiert wird und gemeinsame Merkmale von Objekten ausgefiltert werden“ (2016: 369). Das Konzept von Baum kann man sich dementsprechend als das Wissen darüber, was ein Baum ist und wie man Entitäten als Bäume erkennt, vorstellen (TAYLOR 2003: 43). Das Wissen, das ein Konzept ausmacht, kann sich dabei auf ganz unterschiedliche Eigenschaften der Entität beziehen, z.B. auf Größe, Form, Geräusch, Geschmack etc. (GÄRDENFORS 2014: 25).2 Wenn GÄRDENFORS sagt, dass Nomen auf Konzepte referieren, dann bedeutet das, dass sie – ohne syntaktische Einbettung – keine spezifische Referenz herstellen, sondern auf eine Kategorie referieren (GÄRDENFORS 2014: 117).

Im Gegensatz dazu weisen Namen ein anderes Referenzpotenzial auf, denn sie referieren nicht auf eine Kategorie, sondern auf ein Objekt (GÄRDENFORS 2014: 132).3 NÜBLING ET AL. bezeichnen diese besondere Referenzweise von Namen treffend als „Monoreferenz“, weil sich der materielle Ausdruck (ob phonisch oder graphisch) auf ein einziges Denotat bezieht (2015: 33). So kann mit Namen wie Angela Merkel oder Theresa May schnell und eindeutig auf die jeweiligen Personen referiert werden. LAUR stellt daher Folgendes fest:

Ohne Namen gibt es für uns keinen rechten Zugriff […]. Von einem in anonymer Dunkelheit verharrenden Gegenstand oder Wesen könnten wir nicht recht sprechen. Wir könnten es auch nicht richtig erfassen. (LAUR 1989: 102)

Dieser Aussage ist insofern zu widersprechen, als natürlich auch über unbekannte Objekte gesprochen werden kann. Mit definiten Beschreibungen (z.B. diese Politikerin, die Frau da) und Indikatoren (z.B. sie) stellen alle Sprachen Mittel bereit, um auch auf namenlose Objekte eindeutig Bezug nehmen zu können (NÜBLING ET AL. 2015: 23). Allerdings ist der artikulatorische Aufwand dabei in der Regel höher (NÜBLING ET AL. 2015: 24ff.).4 LAUR ist jedoch zuzustimmen, wenn er sagt, dass Namen es dem Sprecher ermöglichen, einzelne Objekte aus der „anonyme[n] Dunkelheit“ herauszuheben. Denn mit der Benennung wird das Objekt mit einer Art starren Markierung versehen, mit der die Referenz fortan schnell, eindeutig und situationsunabhängig erfolgen kann.5 Der sprachliche Ausdruck Angela Merkel referiert beispielsweise auch auf die Person, wenn sie nicht in Sichtweite ist. Die Verbindung zwischen Name und Denotat muss allerdings erlernt werden, weil vom Objekt nicht auf den Namen geschlossen werden kann. Der Name lässt sich nicht aus Merkmalen des Referenten ableiten (NÜBLING ET AL. 2015: 32).

Damit Namen diese besondere Referenzweise leisten können, muss die Relation Name – Objekt konstant bleiben, d.h., es muss eine gewisse Stabilität dieser Zuordnung gegeben sein. Namenwechsel sind zwar möglich, allerdings „muss die Umbenennung erst der gesamten Sprechergruppe bekannt sein, um die ungestörte Kommunikation (wieder) zu ermöglichen“ (ROLKER 2009: 4). Bei einigen Namenklassen wird die Referenz daher in einem mehr oder weniger formellen6 Akt fixiert. NÜBLING ET AL. bezeichnen dies als „Referenzfixierungsakt“ (2015: 43). Die spezifischen Umstände des Aktes – wer oder was benannt wird, wer die Benennung initialisiert und ob oder wie die Benennung schriftlich fixiert wird – hängen auch von kulturellen Gegebenheiten ab.7

In der kognitiven Grammatik (LANGACKER 2008) findet sich ein weiterer Aspekt, der bei der Beschreibung der onymischen Referenzleistung relevant gemacht werden kann.8 Dabei geht es um das „nominal grounding“ (LANGACKER 2008: 272ff.), also die Verankerung von Substantiven als Nominalphrasen (NPs) in der konkreten Sprechsituation. Namen zeichnen sich dadurch aus, dass sie kein Grounding benötigen, wohingegen andere Substantive als NPs – so erläutert LANGACKER (2008) in seinem Kapitel zur „Nominal and Clausal Organization“ – typischerweise sprachlich verankert werden:

The primary function of lexemes is classificatory. As fixed expressions, they provide an established scheme for apprehending the world in terms of culturally sanctioned categories of proven relevance and utility. By contrast, the primary function of a nominal or a finite clause is referential. It directs attention to a particular thing or process accorded a certain epistemic status in relation to the ground. Through grounding, its characterization of the profiled entity serves to distinguish it from other members of its category and identify it for immediate discourse purposes. (LANGACKER 2008: 264, Hervorh. i.O.)

Dies schließt an die oben erläuterten Überlegungen zur kognitiven Semantik (nach GÄRDENFORS 2014) an, wonach Substantive auf Kategorien und nicht auf einzelne Objekte referieren.9 In der Sprachverwendung geht es jedoch häufig um konkrete Referenzobjekte, d.h., der Kommunikationspartner muss einzelne Entitäten identifizieren können. Aus LANGACKERS Zitat geht hervor, dass in diesem Fall „grounding elements“ zum Einsatz kommen, die die Aufmerksamkeit des Rezipienten auf das vom Produzenten intendierte Objekt lenken (LANGACKER 2008: 259). Diese Grounding-Elemente leisten in NPs bzw. finiten Sätzen die Verankerung in der Sprechsituation (SMIRNOVA UND MORTELMANS 2010: 118).

A grounding element specifies the status vis-à-vis the ground of the thing profiled by a nominal or the process profiled by a finite clause. (LANGACKER 2008: 259)

Das nominale Grounding, um das es hier geht, kann mit Artikeln, Demonstrativpronomen und quantifizierenden Ausdrücken erfolgen (LANGACKER 2002: 30).10 Es handelt sich dabei um Elemente mit einer relativ „abstrakte[n], schematische[n] Bedeutung“ (SMIRNOVA UND MORTELMANS 2010: 120), weshalb sie ganz universell in verschiedenen Sprechsituationen zum Einsatz kommen können. In einer NP wie diese Pflanze zeigt das Demonstrativpronomen diese beispielsweise an, dass es sich um ein Objekt (der Kategorie Pflanze) handelt, das sich in der Nähe des Produzenten befindet, möglicherweise verbunden mit einer Zeigegeste oder einer gemeinsamen Blickrichtung. Denkbar ist auch, dass es sich um eine Art der Wiederaufnahme handelt und den Gesprächsteilnehmern bereits bekannt ist, um welche Pflanze es sich handelt. In jedem Fall zeigt der Sprecher durch das Pronomen an, dass auf eine bestimmte Pflanze referiert wird.11 Wenn ein solches Grounding ausbleibt, ergibt sich nach LANGACKER daraus folgende Konsequenz:

If left ungrounded, this content has no discernible position in their mental universe and cannot be brought to bear on their situation. It simply floats unattached as an object of idle contemplation. (LANGACKER 2008: 259)

Nominale Strukturen ohne Grounding verbleiben demzufolge als eine Art ungenutzte Ressource. Sie aktivieren beim Rezipienten zwar ein Konzept, aber es lässt sich kein Bezug zu einem konkreten außersprachlichen Gegenstand herstellen.12 Anders funktionieren Namen, die sich gerade dadurch auszeichnen, für ihre spezifische Referenzleistung kein Grounding zu benötigen:

The name Jack, for example, carries with it the supposition that within the relevant group (e.g. family) there is just one person referred to in this manner. The name can thus be thought of as defining a type – the type ‘person named Jack’ […]. Since the name itself singles out the only instance, there is no need for separate grounding. (LANGACKER 2008: 317, Hervorh. i.O.)

Die besondere Referenzweise von Namen lässt sich in einer kognitiven Perspektive dementsprechend auch daran festmachen, dass sie für ihren sprachlichen Bezug keine Grounding-Elemente benötigen. Nach LANGACKER ist der Name selbst in der Lage, die Instanz – also das konkrete Referenzobjekt – zu identifizieren (2008: 316). Er benötigt keine zusätzlichen Verankerungselemente, da er ohnehin unabhängig vom Kontext (im Idealfall) auf nur ein Objekt referiert. Diese Feststellung lässt den Schluss zu, dass Namen eine maximal spezifische Referenz ermöglichen.