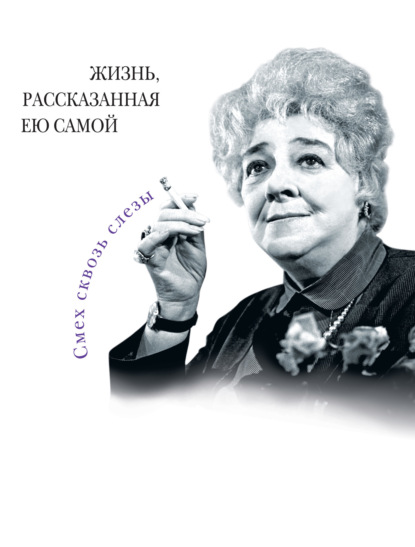

Фаина Раневская. Жизнь, рассказанная ею самой

Ранние годы: становление эксцентричной личности

Фаина Фельдман (настоящая фамилия Раневской) родилась в 1896 году в зажиточной еврейской семье в Таганроге. Отец, Гирш Фельдман, владелец фабрики красок и нескольких домов, мечтал дать детям блестящее образование. Однако с юных лет Фаина демонстрировала характер, далёкий от мещанских идеалов: ненавидела роскошь, презирала условности и целыми днями читала книги в домашней библиотеке. Её страсть к театру вспыхнула после посещения «Вишнёвого сада» Чехова — образ Раневской поразил девочку настолько, что она позже взяла эту фамилию как псевдоним. Мать упрекала дочь за «неженские» увлечения, называя её «уродиной» за угловатые манеры и насмешливый тон.

Бунт против семьи и первые шаги на сцене

В 1915 году, после безуспешных попыток поступить в столичные театральные школы, Фаина сбежала из дома в Москву. Отец, разгневанный её «позорным» выбором, лишил дочь содержания. Юная актриса скиталась по съёмным углам, голодала, но отказывалась возвращаться. Её первым пристанищем стал Малаховский летний театр под Москвой, где она играла эпизодические роли, пародируя провинциальных примадонн. Уже тогда проявился её фирменный стиль — сочетание трагической глубины с гротескной комедийностью. Знакомство с актрисой Павлой Вульф стало поворотным моментом: та взяла Фаину под опеку, научив её преображать личные страхи в сценическую энергию.

Эпоха революций и театральные эксперименты

В хаосе 1917-го Раневская оказалась в Крыму, где играла в передвижных труппах для красноармейцев. Её амплуа «комической старухи» сформировалось вынужденно — из-за полноты и резких черт лица молодой актрисе доверяли возрастные роли. В дневниках она иронизировала: «Меня любили за то, что я напоминала людям их тётушек — тех, кого можно бояться и над кем смеяться одновременно». Переломным стал 1931 год — переход в Камерный театр Таирова. Роль Суок в «Трёх толстяках» раскрыла её дар перевоплощения: хрупкая кукла-девочка с ледяным взглядом и металлическим голосом вызывала у зрителей мурашки.

Цена свободомыслия в сталинскую эпоху

Еврейское происхождение и едкий язык постоянно ставили Раневскую под удар. В 1937-м, после ареста близкого друга — режиссёра Мейерхольда, — она разработала стратегию выживания: превратила свою квартиру в «салон для чекистских жён», где разыгрывала из себя юродивую, отпуская шутки под видом «актёрских баек». Когда во время одного из таких вечероров гостья обронила: «Как вам не стыдно смеяться, когда кругом враги народа?», Фаина парировала: «Дорогая, я сама — враг народа. Просто мой народ ещё не догадался об этом». Смех спас её от доноса.

Кинематографическая слава и творческие противоречия

Роль жены инженера в «Подкидыше» (1939) сделала Раневскую звездой экрана. Фраза «Муля, не нервируй меня!», придуманная ею импровизационно, стала народным мемом, что раздражало актрису: «Меня всю жизнь будут ассоциировать с идиотской куклой!». Парадоксально, но именно кино, которое она считала «второсортным искусством», принесло ей всесоюзную любовь. В «Весне» (1947) её героиня — мадам Реналь — превратила эпизод с попыткой угостить слона пирожным в шедевр абсурдного юмора. Герасимов, снимавший фильм, вспоминал: «Она ненавидела свой персонаж, поэтому играла его с гениальной яростью».

Театр vs Кино: битва амбиций

Раневская называла МХАТ «кладбищем живых душ», но именно там сыграла свои главные театральные роли. Спектакль «Дракон» по Шварцу (1944) стал манифестом её гражданской позиции. В сцене, где её героиня — мать главного героя — бросает в лицо тирану: «Ты не король, ты — шут на троне!», зал замирал, узнавая прозрачный намёк на культ Сталина. После трёх представлений постановку запретили, а актрисе пригрозили «посадить в психушку за инакомыслие». Спасла телеграмма Сталину, составленная в фирменном стиле: «Товарищ Вождь, если вы меня уволите, я умру от скуки. А вам нужна ещё одна мученица?».

Одиночество как плата за талант

Личная жизнь Раневской напоминала трагифарс. Роман с актёром Михаилом Романовым закончился, когда тот потребовал, чтобы она «перестала быть смешной дома». Попытка усыновить мальчика-сироту в 1943-м провалилась: ребёнок, напуганный её эмоциональными всплесками, сбежал обратно в детдом. «Материнство — это роль, которую я не смогла украсть у жизни», — горько шутила она. Её главной семьёй стали собаки — особенно любимый мопс Мальчик, которому она читала Шекспира. В письмах к Павле Вульф признавалась: «Я как та старуха из сказки — у меня вместо детей язвительные фразы, которые разбегаются по свету».

Философия абсурда как защитный механизм

Перед смертью в 1984 году Раневская уничтожила все дневники, оставив лишь сборник афоризмов. Её последние слова, сказанные медсестре: «Хватит мне делать уколы от воображаемых болезней! Дайте лучше яд для реального существования» — стали логичным эпилогом жизни, прожитой как трагикомедия. Даже в завещании она обыграла своё одиночество: «Похороните меня рядом с Павлой Вульф. Она единственная, кто вынесла моё общество добровольно, а не по приказу сверху».