- -

- 100%

- +

Henrys erstgeborener Sohn Arthur Middleton (1742–1787), der wie sein Vater dem ersten Continental Congress angehörte, erbte von seiner Mutter Mary Williams das Anwesen »Middleton Place« und unterzeichnete 1776 mit anderen Delegierten aus South Carolina im Kongress die Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten. Während des Unabhängigkeitskrieges geriet er für einige Zeit in britische Gefangenschaft.

Henry Middleton, den man auch mit dem Beinamen Colonial Gentleman bedachte, ließ durch Sklavenarbeit ab 1741 in einer Biegung des Ashley Rivers, zwölf Meilen stromaufwärts von Charleston, eine beeindruckende Gartenanlage errichten, die heute zu den ältesten der USA zählt und Teil des National Heritage ist.10 Sein Enkel Henry Middleton (1770–1846) war von 1810 bis 1812 Gouverneur von South Carolina und amtierte von 1820 bis 1830 als US-Botschafter am Zarenhof in St. Petersburg.11

1865, gegen Ende des Bürgerkriegs, wurden die Herrschaftsgebäude der Familie Middleton, die Gartenanlage und die Baumwollplantagen von General Shermans Unionstruppen zerstört und alle Sklaven befreit. Weitere Zerstörungen der Besitzungen brachte ein Erdbeben 1886. Ein Flügel des dreistöckigen Haupthauses blieb erhalten und dient heute als Museum.

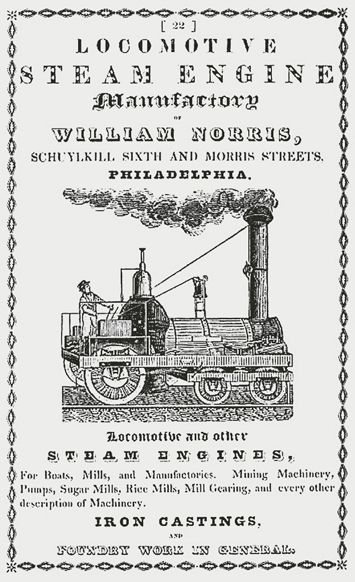

Ganz im Sinne dieser Familientraditionen führte Carl von Schirach in Weimar ein herrschaftliches Haus mit Wirtschafterin, Köchin, einem »Silberdiener« und weiteren Bediensteten.12 Im Gegensatz dazu war Baldurs Großvater Friedrich Karl, in der Familie nur »Fritz« gerufen, ein eher spartanisch lebender ehemaliger Offizier, der unter dem Namen Frederick C(harles) von Schirach im Amerikanischen Bürgerkrieg aufseiten der Nordstaaten gekämpft hatte. In der zweiten Schlacht am Bull Run in Virginia war er am 29. August 1862 als First Lieutenant schwer verwundet worden und hatte nur durch eine Teilamputation des rechten Beins überlebt.13 Er hielt 1865 an der Bahre des ermordeten US-Präsidenten Abraham Lincoln die Ehrenwache, wobei er alle Mühe hatte, Trauergäste abzuwehren, die versuchten, ein Stück des Leichentuches herauszuschneiden.14 Ein Jahr später trat er mit einem Bein aus Kork wieder in den aktiven Dienst, 1867 wurde er für seine Verdienste – for gallant and meritorious services during the war – zum Captain ernannt, 1870 ging er in Pension, 1904 erfolgte die Ernennung zum Major Retired U. S. Army. Der Kriegsheld der Nordstaaten, der zeitlebens amerikanischer Staatsbürger blieb, heiratete 1869 in der St. Paul Church von Chestnut Hill Elizabeth Baily Norris, die Tochter des erfolgreichen Eisenbahnpioniers Richard Norris, der mit seiner legendären Lokomotive »George Washington« berühmt geworden war. Im Februar 1871 kehrte Karl Friedrich von Schirach mit seiner Familie nach Deutschland zurück, seine Frau Elizabeth verstarb bereits 1873, kurz nach der Geburt von Sohn Carl, in Wiesbaden.

In seiner autobiografischen Skizze von 1940 beschreibt Baldur von Schirach seine Kindheit und Jugend in Weimar nur ganz knapp, in seiner Verteidigungsstrategie vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg 1946 sollte diese Zeit jedoch eine zentrale Rolle spielen. Die erfahrenen ideologischen Einflüsse deutete er allerdings völlig um.

Um zu verstehen, warum er so früh aktiv die Nähe zu Adolf Hitler und dem Nationalsozialismus suchte, ist es notwendig, vor allem die Widersprüche in seinen Darstellungen und Erinnerungen genauer in den Blick zu nehmen. Sie zeigen, dass die ideologischen Prägungen bereits vor dem persönlichen Treffen mit Adolf Hitler 1925 in der Persönlichkeit des heranwachsenden Gymnasiasten verankert waren. Daher wird im Folgenden sein persönliches Umfeld in Weimar genauer betrachtet.

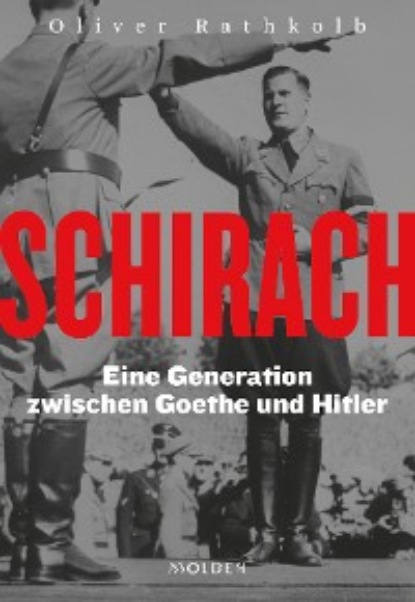

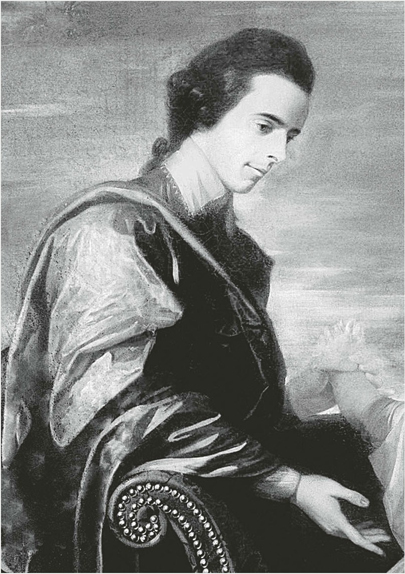

Mächtiger Großgrundbesitzer und einflussreicher Politiker: Henry Middleton bestimmte die Geschicke South Carolinas mit. Ölgemälde von Benjamin West, um 1771.

Einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten: Arthur Middleton war 1776 Mitunterzeichner der Unabhängigkeitserklärung. Ölgemälde von Benjamin West, um 1771.

Der Urgroßvater baute Lokomotiven: Die Fabrik von William Norris in Philadelphia lieferte ihre Maschinen auch nach Europa.

Baldur von Schirach wurde noch vor dem Umzug der Familie nach Weimar am 9. Mai 1907 im Haus Blücherstraße 17 in Berlin-Kreuzberg geboren. Die Wohnung lag in der Nähe des väterlichen Arbeitsplatzes: der Kaserne des Garde-Kürassier-Regiments beim Tempelhofer Feld, in der Vater Carl Baily Norris als Oberleutnant und später als Schwadrons-Chef diente und als Rittmeister seinen Abschied nahm. Begonnen hatte er seine Militärkarriere beim 1. Badischen Leib-Dragoner-Regiment in Karlsruhe.

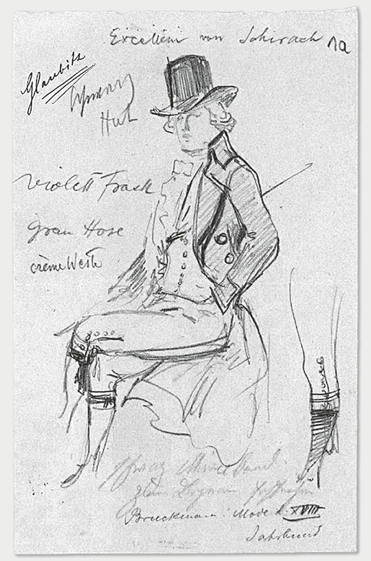

Mutter Emma fühlte sich in Berlin, wie Schirach in seinen Memoiren erzählt,15 sehr wohl, Kaiser Wilhelm II. pflegte sich auf Empfängen auf Englisch mit ihr zu unterhalten. Weimar habe sie später im Vergleich zu Berlin als »eng und provinziell« empfunden, vor allem aber hätte sie das steife Zeremoniell am großherzoglichen Hof gehasst, dem die Familie nicht entgehen konnte – war der Vater doch auch großherzoglicher Kammerherr. Als solcher musste er zu offiziellen Anlässen die traditionelle Hoftracht anlegen, bestehend aus dunkelgrünem Frack, Kniehosen, Degen und Zweispitz, eine »Maskerade«, die für die drei Kinder Rosalind, Karl und Baldur zu einem besonderen Vergnügen wurde.

Der Tagesablauf im herrschaftlichen Haushalt der Familie Schirach war streng geregelt – u. a. auch mit einem traditionellen High Tea um 17 Uhr. Auffallend ist, dass Baldur von Schirach in seinen Erinnerungen kaum Näheres über das Familienleben erzählt. Auch seine Ehefrau Henriette von Schirach überliefert nur fragmentarische Eindrücke vom Wohlstand im Haus in der Gartenstraße 37, der heutigen Abraham-Lincoln-Straße in Weimar. So erinnert sie sich in der US-Internierung an das Frackhemd ihres Schwiegervaters.16 Seinem Sohn Richard gelang es später, die wenigen Informationen über diesen fast hocharistokratischen Lebensstil in seinem Buch Der Schatten meines Vaters zu einem Bild zusammenzufügen.

Behütete Kindheit und Jugend im großbürgerlichen Elternhaus: der zehnjährige Baldur von Schirach mit seinem Hund.

Schwester Rosalind von Schirach war um neun Jahre älter und startete nach dem Ersten Weltkrieg eine Karriere als Opernsängerin.

Frack, Degen, Kniehosen, Zweispitz: Vater Carl von Schirach im »Kostüm« eines großherzoglichen Kammerherren. Zeichnung, Hauptstaatsarchiv Weimar, Landesarchiv Thüringen.

Ein genauer Blick auf die Aufführungspraxis des Intendanten Carl von Schirach bis zum Ende der Monarchie bzw. bis zur Abdankung von Großherzog Wilhelm Ernst sowie der Entlassung Schirachs im Jänner 1919 zeigt, dass er ein konservatives Programm umsetzte und für diesen Posten als Theateramateur mit Hauptberuf Offizier nicht wirklich geeignet war. Ein enger Kontakt entstand damals bereits zum rechtskonservativ-völkischen Literaturkritiker Adolf Bartels, der wie die Vorfahren der Schirachs aus Schleswig-Holstein stammte. Obwohl Bartels keine abgeschlossene akademische Ausbildung hatte, sondern nur ein verbummeltes Studium vorweisen konnte, wurde er 1905 durch Großherzog Wilhelm Ernst zum Professor h. c. ernannt. Er galt mit seiner erstmals 1897 und dann mehrfach aufgelegten Literaturgeschichte Die Deutsche Dichtung der Gegenwart. Die Alten und die Jungen als bedeutendster Vertreter der deutsch-völkischen und antisemitischen Literaturkritik, obwohl er in seiner Studienzeit eher philosemitisch eingestellt war. Eben dieses antisemitische Machwerk eines Dilettanten bezeichnete Baldur von Schirach im Rahmen der Nürnberger Prozesse als prägende Schlüsselliteratur seiner Jugend.

Bereits 1906 hatte Bartels eine »Feier des jüdischen Dichters«17 Heinrich Heine in Weimar verhindert. Er trat als Protagonist der »Heimatkunst« auf und nahm in seiner »Literaturgeschichte« eine »reinliche Scheidung« zwischen »Deutschen und Juden« vor, wobei er Thomas Mann unter die Juden und schlechten Literaten reihte – eine Einschätzung, die Baldur von Schirach im Übrigen nicht teilen sollte.18 Bartels vertrat im Ersten Weltkrieg deutsch-völkische Einstellungen, war im Beirat des einflussreichen antisemitischen »Deutschvölkischen Schutz- und Trutzbundes« tätig und engagierte sich im Kreis um den Flensburger Pastor Friedrich Andersen und dem Bayreuther Laientheologen Hans von Wolzogen für das »Deutschchristentum«, das eine »Reinigung« von »volksfremden« jüdischen Einflüssen anstrebte.

Bartels Schüler und Sekretär in den Jahren 1922/23 war Hans Severus Ziegler (1893–1978), der als früher Nationalsozialist mit der Mitgliedsnummer 1317 von 1925 bis 1931 stellvertretender Gauleiter von Thüringen war und 1933 Generalintendant des Weimarer Nationaltheaters wurde. Bereits 1924 befürwortete Ziegler öffentlich nationalsozialistische Ideen und gründete die Wochenzeitung Der Völkische, aus der dann die Tageszeitung Der Nationalsozialist wurde. Für Carl von Schirach und seinen Sohn Baldur wurde der Nazi-Pionier und promovierte Germanist – Ziegler hatte seine Dissertation über »Friedrich Hebbel und Weimar« geschrieben – eine wichtige Kontaktperson.

Vorgänger Carl von Schirachs als Intendant in Weimar war der ebenfalls konservativ-national eingestellte Hippolyt von Vignau (1843–1926). Auch der um dreißig Jahre ältere Vignau war preußischer Offizier – im Rang eines Majors – gewesen und hatte in Berlin einen großen Salon19 geführt sowie das Dessauer Hoftheater geleitet. In der Diskussion um den möglichen Nachfolger fiel schließlich auch der Name von Schirach, der dann tatsächlich zum Intendanten bestellt wurde. Gerüchteweise soll ein Rittmeister von Stechow seinem Garde-Kürassier-Regimentskameraden die Stelle vermittelt haben.20 Bei der Präsentation des neuen Theaterchefs in der Presse wurde zur Unterstreichung der Musikalität auf Schirachs jüngeren Bruder Friedrich Wilhelm verwiesen, der in München als Komponist lebte, sowie auf Carls Tätigkeiten als Assistent am Kölner Stadttheater bei Direktor Max Martersteig.21 Was die Musikalität betraf, so lag man auch nicht ganz falsch – Carl von Schirach war ein passionierter Geigenspieler.

Schon vor Carl von Schirachs Amtseinführung im Oktober 1909 war die kulturpolitische Auseinandersetzung in Weimar im Sinne der antimodernen Richtung entschieden worden. Harry Graf Kessler, der von 1903 bis 1906 Direktor des Großherzoglichen Museums für Kunst und Kunstgewerbe war, und der belgische Architekt und Designer Henry Van de Velde, der seit 1908 die von ihm gebaute Kunstgewerbeschule leitete, hatten beispielsweise vor 1914 als Alternative zum rückwärtsgewandten Hoftheater einen modernen »Mustertheaterbau«22 gefordert. Hoftheaterintendant Vignau, der bereits 1900 dem kritischen Berichterstatter Professor Dr. Otto Francke amtlich die »unliebsame«23 Berichterstattung über die Neubaupläne untersagen wollte, gelang es, das moderne Baukonzept zu verhindern. Das neue, vom Architekten Max Littmann, dem Erbauer des Münchner Hofbräuhauses, entworfene Theatergebäude entsprach schließlich den ästhetischen und kulturpolitischen Vorstellungen der konservativen Kulturelite, die in dieser Architekturkontroverse offen die jüdische Herkunft des Museumdirektors Graf Kessler kritisierte. Das Verdienst Kesslers, die moderne Kunst und Architektur in das damals 33.000 Einwohner zählende, verschlafene Weimar gebracht zu haben, wusste man nicht zu würdigen.24

Schirachs Vater unterstützte bereits 1909 aktiv Bartels völkisches Projekt der »Nationalfestspiele für die deutsche Jugend«, die mit Friedrich Schillers Wilhelm Tell eröffnet wurden. Bartels schmiedete dazu Verse, die an der ideologischen Zielsetzung der »Nationalfestspiele«, die noch ganz in der Bismarckschen Tradition standen, keinen Zweifel ließen:

Ihr Söhne aller deutschen Stämme, hört!

Haltet des Deutschen Reiches heil’gen Bund!

Begraben sei die alte deutsche Schande,

Seid einig im geeinten Vaterlande! 25

Schirach senior blieb auch nach seiner Entlassung als Generalintendant des ehemals Großherzoglichen Hoftheaters im Jänner 1919 ein wichtiger Akteur im Weimarer Kunstverein sowie im Ausschuss und im Vorstand der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft.26 Wie andere Adelige und Großbürger gehörte er zu der von der Weimarer Republik und auch von der provisorischen Landesregierung des Freistaates Sachsen-Weimar-Eisenach enttäuschten Schicht selbsternannter Bildungsbürger, die bereits vor und im Ersten Weltkrieg konservativ-antidemokratische und nationalistische Ideen propagierten und die Moderne im Kunst- und Kulturbereich ablehnten und aggressiv bekämpften. So sind in weiterer Folge im April 1927 erste konkrete Beschlüsse auf Carl von Schirachs Initiative im Geschäftsführenden Ausschuss sowie im Vorstand der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft zurückzuführen, die das Verbot von politisch unliebsamen Theateraufführungen forderten.27 Eine wichtige Bühne der kulturpolitischen Tätigkeit war sein Vorsitz im Weimarer Kunstverein, dem überdies auch der schon erwähnte Germanist Hans Severus Ziegler angehörte, der mit seiner Zeitung Der Nationalsozialist eifrig die eigene Karriere förderte.28 Doch letztlich krachte es ziemlich – wohl aus persönlichen Gründen – zwischen Schirach senior und Ziegler: »Leider kann ich nun wegen der leidigen Partei-Rücksichten dem Dr. Ziegler nicht so beikommen, wie ich möchte. Denn erstens müßte man ihn eigentlich vor einen Ehrenrat zitieren und aus dem Künstlerverein werfen.«29 Ziegler sah sich als »ältesten Parteigenossen unter allen führenden Theatermenschen«.30

Carl von Schirach vertrat aber durchaus dieselbe »völkische« Linie wie Ziegler. So lehnte er im Mai 1929 die Einladung, Mitglied des neuen Franz-Liszt-Bundes zu werden, brüsk ab: »Aus grundsätzlichen Erwägungen möchte ich außer der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft nur dem ›Kampfbund für deutsche Kultur‹, zu dessen Vorstand ich gehöre, als Mitglied zugezählt werden. Die Erfahrung des Krieges- und namentlich der Nach-Kriegszeit lassen mir jede Entwicklung … auf irgend einer anderen als rein-völkischer Grundlage als aussichtslos erscheinen.«31 Schirach war dieser Verein zu international und noch dazu waren überdies, einige vorgeschlagene Vorstandsmitglieder jüdischer Herkunft. Der »Kampfbund für deutsche Kultur« verfolgte hingegen klar antisemitisch-rassistische Ziele.

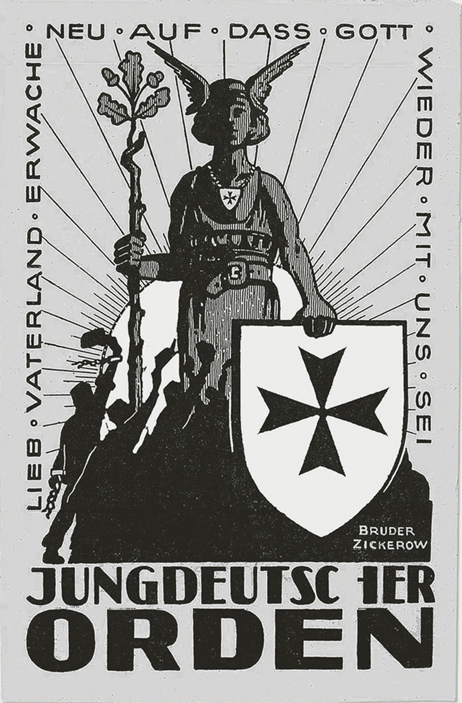

»Lieb Vaterland erwache neu, auf dass Gott wieder mit uns sei!«: Die völkische Antimoderne mobilisierte die Jugend gegen die Weimarer Republik. Werbe-Ansichtskarte des Jungdeutschen Ordens, gestaltet von »Bruder Zickerow«.

2. PRÄGUNGEN UND BRÜCHE

Der Kampf gegen Kommunismus und Demokratie und die Suche nach dem »starken Mann«

Für ihren zweitgeborenen Sohn Baldur wählte das Ehepaar Schirach einen Ausbildungsweg, der als besonders modern und fortschrittlich galt: Sie schickten den Jungen, der von Ostern 1916 bis März 1917 das renommierte Wilhelm-Ernst-Gymnasium in seiner Heimatstadt32 besucht hatte, in das »Waldpädagogium« auf dem Hexenberg bei Bad Berka, etwa zehn Kilometer südlich von Weimar – für den Sohn aus adeliger Familie, der bisher liebevoll umsorgt worden war, tat sich eine neue Welt auf: ein spartanisch einfaches Leben, verbunden mit dem Erlebnis von Kameradschaft, Verantwortung, Pflichterfüllung und Unternehmungsgeist. Die Schultracht sah für die Buben »kurze Lederhosen, blaue Leinenjacken und scharlachrote Baskenmützen« vor, auf die die Dorfjugend von Bad Berka reagierte wie »der Stier auf das rote Tuch«: Bei Einkäufen im Dorf werden die Schüler regelmäßig mit einem Steinhagel empfangen – für Baldur ein »herrliches Abenteuer«.33

Eine Kurzbeschreibung des Waldpädagogiums am Hexenberg findet sich im Militär-Wochenblatt. Unabhängige Zeitschrift für die deutsche Wehrmacht, in dem 1917 eine Annonce geschaltet wurde, die insbesondere auf Kinder aus Offiziersfamilien abzielte: »Mit Einjährigenberechtigung, Realschule, Gymnasium, Realgymnasium, Erziehungsschule nach Godesberger Art: Lehrer und Hauseltern, Arzt und Erzieher arbeiten Hand in Hand zu allseitig tüchtiger Ausbildung der Jugend zur Förderung der Zurückgebliebenen, zur Pflege und Erstarkung der Starken. Eigene Landwirtschaft und Viehzucht sichern ausreichende Verpflegung.«34 Seinen Namen hatte der »Hexenberg« im Übrigen nach einer Frau erhalten, die hier 1673 als »Hexe« am Scheiterhaufen hingerichtet worden war.

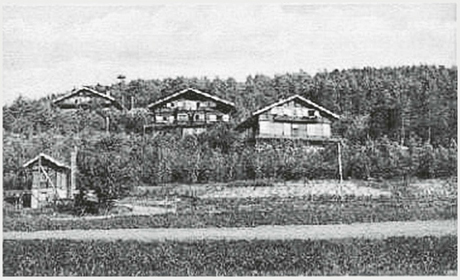

Das Waldpädagogium Bad Berka, gegründet 1911 durch den Lehrer Dr. Emil Endemann, bestand aus mehreren Blockhäusern und existierte bis 1922. Es orientierte sich an den Ideen von Hermann Lietz zum Familienprinzip des Evangelischen Pädagogiums in Bad Godesberg.35 Das bedeutete, dass die Lehrer als »Hauseltern« mit den Schülern in eigenen Häusern untergebracht wurden. Durch das Einsetzen von »Präfekten«, d. h. älteren Schülern, die auch Strafen austeilen konnten, sollte ein letztlich streng autoritäres Unterrichtsregime umgesetzt werden. Lietz beschrieb 1910 das System folgendermaßen: »Wir führten streng die Einrichtung der Präfekten durch, welche uns Erzieher in unserer Arbeit zu unterstützen haben, so zur Selbständigkeit und Selbstbeherrschung heranwachsen und in der Pflichterfüllung und Sorge für Kleinere ernst und gewissenhaft werden; sie haben für Ordnung und Ruhe in den Schlaf-, den Arbeits-, Fahrrad-, Turngeräteräumen, der Werkstätte zu sorgen und sind für Befolgung der in Betracht kommenden Regeln verantwortlich. Durch letztere wird alles bis ins Kleinste bestimmt und Gewöhnung an feste, gut geordnete Lebensweise ermöglicht.«36

Hermann Lietz selbst scheute nicht vor Schlägen zurück, obwohl offiziell Körperstrafen als erzieherisches Mittel nicht vorgesehen waren. Lietz, ein deutscher Nationalist, der jeden Frieden im Ersten Weltkrieg ablehnte, vermeldete 1917 stolz, dass alle seine wehrfähigen Schüler der im September 1917 neu gegründeten Deutschen Vaterlandspartei (DVLP) beigetreten wären und einen militärisch kontrollierten Führerstaat anstreben würden. Im Konzept von Lietz zeigten sich durch die Einführung des »Arierprinzips« ab 1903 bereits früh klare Tendenzen zu einer rassistischen, deutsch-völkischen Eliteausbildung. Seine Schüler rekrutierten sich vor allem aus Kindern der Oberschicht, häufig waren Schüler dabei, die Probleme an anderen Schulen hatten und dort den Abschluss nicht schafften. Im Falle von Baldur von Schirach gibt es jedoch dazu keine Hinweise. In seiner Autobiografie verschweigt er konkrete Details zu seiner Schulbildung bzw. zu den Schulerfolgen.

Lehrer (»Hauseltern«) und Schüler leben zusammen in einer autoritär geordneten Gemeinschaft: Das Waldpädagogium Bad Berka, gegründet 1911, versuchte die Ideen des Reformpädagogen Hermann Lietz (oben) in die Tat umzusetzen.

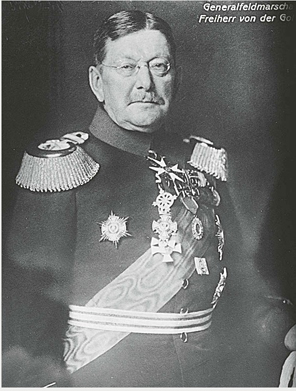

Die Jugend soll für einen möglichen Krieg gerüstet sein: Generalfeldmarschall Wilhelm Leopold Colmar Freiherr von der Goltz gründete 1911 den Jungdeutschlandbund.

»Arbeitslager« des Kultur- und Rundfunkamtes der HJ in der Stadt Goethes und Schillers im Juni 1938: Der »alte Kämpfer« Hans Severus Ziegler spricht in der Weimarhalle zu den Teilnehmern.

Zwar fehlen Unterlagen oder Erinnerungen zur Situation im Waldpädagogium Bad Berka, die völkisch-nationalistische, antidemokratische und antisemitische Linie, die Lietz vorgab, ist jedoch bestens dokumentiert. Diese wurde aber von Schirach nie kritisch reflektiert, sondern höchst positiv dargestellt. Die Strategie von Hermann Lietz richtete sich gegen die drillartige Paukerschule in den Großstädten, seine Vorstellung blieb aber letztlich stark von einem evangelisch-christlichen, strengen und spartanischen Weltbild geprägt, das sowohl das wilhelminische Kaiserreich als auch den deutschen Nationalismus verherrlichte und von antisemitischen, antikapitalistischen und darwinistischen Vorstellungen beherrscht wurde.37

Ein kurzer Blick in seine Broschüre Des Vaterlandes Not und Hoffnung. Gedanken und Vorschläge zur Sozialpolitik und Volkserziehung, 1919 im Verlag des Waisenheims an der Ilse erschienen, reicht, um zu erkennen, dass Lietz bereits die »Rassenfrage« und den Antisemitismus vor dem Hintergrund einer Stärkung der deutschen Nation auch durch Maßnahmen im Bereich von »Rassenhygiene« thematisierte. Es ist daher kein Zufall, dass er auch in der NS-Zeit immer wieder zitiert wurde.

Alfred Andreesen, sein Nachfolger als Leiter der Lietz-Schulen, proklamierte 1934 etwas vollmundig, »daß alles, was Lietz in jahrelangem Kampfe anstrebte, im Nationalsozialismus zu einem großen politischen Wollen zusammengefasst« worden wäre.38 1935 schloss sich Baldur von Schirach im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Lebenserinnerungen von Lietz, die Alfred Andreesen neu herausgegeben39 und durch Briefe und Berichte ergänzt hatte, dieser Meinung an: »Ich sehe in Lietz die reinste und fruchtbarste Erziehungsgestalt unseres Volkes.«40

Schirach selbst erwähnt diese ideologischen Hintergründe und Untiefen von Lietz zwar nicht in seiner Autobiografie, dokumentiert aber ganz offen das antidemokratische kaisertreue Umfeld im Waldpädagogium Bad Berka. Als er als Elfjähriger eine rasch von Näherinnen des Heimes gebastelte schwarz-rot-goldene Fahne, die eigentlich an die 1848er-Revolution erinnerte und die Fahne der Weimarer Republik werden sollte, am Dach eines der Holzhäuser hisste, wurde er von Direktor Emil Endemann gerügt, da ja auch Schirachs Vater von den »Roten« davongejagt worden sei. Schnell holte der junge Schirach dieses »revolutionäre« Fahnenstück wieder vom Dach, denn vorerst galten in diesem Umfeld noch die kaiserlichen Farben Schwarz-Weiß-Rot.41

Baldur von Schirach passte sich rasch an und bewarf mit Internatskollegen berittene Soldaten der vorläufigen Reichswehr mit Schneebällen. 6.000 Mann sollten die Weimarer Nationalversammlung schützen, d. h. die 423 Deputierten (darunter erstmals 37 Frauen), welche die neue Verfassung ausarbeiteten.42

Die Zeit im Bubeninternat auf dem Hexenberg wurde für Schirach zur zentralen Erzählung seiner Jugend. Das gilt sowohl für seine Autobiografie aus dem Jahr 1967 als auch für sein langes Eingangsstatement bei der Hauptverhandlung der Nürnberger Prozesse 1946. Geschickt wusste er die Prinzipien des Reformpädagogen mit den Grundsätzen seiner Amtsführung als Chef der Hitler-Jugend in Einklang zu bringen: »Das ist eigentlich der Ort, wo zuerst in mir (sic!), als ich ein kleiner Junge war, dieser Gedanke der Selbstführung der Jugend in sich bildete. Denn, als ich auf dieses Landerziehungsheim kam, war ich ein Kind von 11 Jahren. Da war ein kleiner Raum in diesem Haus, der hieß der Kükenstall. In diesem Raum wohnte noch ein ganz kleiner Junge namens v. Wolzogen und ein kleiner v. Herff. Und mir wurde gesagt, Du bist nun der Stubenälteste und hast dafür zu sorgen, daß die sich morgens richtig waschen und die Ohren sauber sind usw.

Selbstführung der Jugend, Selbstverwaltung einer Jugend innerhalb einer Schulgemeinde, Verhältnis von Jugendlichen und Erziehern, ein Du, kein Sie, dasselbe, was ich nachher in der ganzen Jugend eingeführt habe. Da liegt der Ursprung. Nicht im Wandervogel so sehr, obwohl wahrscheinlich der Wandervogel wieder auf die Landeserziehungsheime einmal eingewirkt hat. Aber ich habe gar nichts mit der bündischen Jugend zu tun gehabt eigentlich.«43