- -

- 100%

- +

Bereits in seiner ersten Aussage in der Hauptverhandlung beim Nürnberger Prozess am 23. Mai 1946 betonte Schirach diese in der Kindheit und Jugend erfahrenen Prägungen:

»Ich war zehn Jahre alt, als ich in die erste Jugendorganisation eintrat. Ich war also gerade so alt, wie die Jungen und Mädel, die später in das Jungvolk aufgenommen wurden. Es war dies der sogenannte Jungdeutschlandbund, eine Organisation, die Graf (sic! Freiherr) von der Goltz geschaffen hatte, eine Pfadfinderorganisation. Graf von der Goltz und Haeseler hatten unter dem Eindruck der britischen Boy-Scout-Bewegung Pfadfinderbünde in Deutschland geschaffen, und eine dieser Pfadfinderorganisationen war der eben erwähnte Jungdeutschlandbund. Er spielte eine bedeutende Rolle in der deutschen Jugenderziehung etwa bis 1918/1919 hinein.

Am 6. Februar 1919 trat im ehemaligen großherzoglichen Hoftheater die verfassunggebende Deutsche Nationalversammlung zusammen. Den 12-jährigen Baldur von Schirach zog es zu den Soldaten, die zum Schutz der Abgeordneten aufgeboten wurden.

Viel wesentlicher für meine Entwicklung war aber eine Zeit, die ich in einem Waldpädagogium verbrachte. Es war dies ein Landerziehungsheim, das ein Mitarbeiter des bekannten Erziehers Hermann Lietz leitete.

Die Idee von Lietz war, der Jugend eine Erziehung zu geben, durch die sie in der Schule ein Abbild des Staates erhielt. Die Schulgemeinde war ein Miniaturstaat, und es entwickelte sich in dieser Schulgemeinde eine Selbstverwaltung der Jugend. Ich will nur kurz andeuten, daß er auch Ideen weiterführte, die lange vor ihm Pestalozzi und der große Jean Jacques entwickelt haben. Irgendwie geht ja alle moderne Erziehung auf Rousseau zurück, ob es sich nun um Hermann Lietz oder die Boy Scouts, die Pfadfinderbewegung, oder den deutschen Wandervogelbund handelt. Jedenfalls, aus dieser Idee der Selbstverwaltung der Jugend in einer Schulgemeinde habe ich meine Idee von der Selbstführung der Jugend.

Mein Gedanke war, in der Schule die junge Generation mit Ideen zu erfassen, die 80 Jahre vorher Fröbel begründet hatte. Lietz wollte von der Schule aus die junge Generation erfassen.

Ich darf vielleicht ganz kurz erwähnen, daß, als 1898 Lietz mit seiner Erziehungsarbeit begann, im selben Jahre in einer südafrikanischen Stadt der britische Major Baden-Powell durch Aufständische eingeschlossen wurde und dort die Jugend zu Spähern in Wäldern ausbildete und daraus den Grund legte zu seiner eigenen Boy-Scout-Bewegung, und daß im selben Jahre 1898 Karl Fischer aus Berlin-Steglitz die Wandervogelbewegung gründete.«44

Ganz offensichtlich versuchte Schirach in der Darstellung in der Hauptverhandlung all jene Jugendorganisationen, denen er angehörte, in die Nähe der Pfadfinder zu rücken, um den nationalsozialistischen Sonderweg in Richtung der Militarisierung von Kindern und Jugendlichen infrage zu stellen. Tatsächlich war aber der »Jungdeutschlandbund«, dem er im Alter von zehn Jahren beitrat, durchaus bereits seit seiner Gründung 1911 darauf angelegt, die städtische Jugend körperlich auf den Wehrdienst vorzubereiten. Dessen Gründer, Freiherr Colmar von der Goltz, plante einen »Volkskrieg«, d. h. einen Krieg, der von der Zivilbevölkerung selbst nach dem Ende der militärisch regulären kriegerischen Auseinandersetzungen und Kämpfe fortgeführt werden sollte.45 Zu diesem Zweck wurden gemeinsam mit Kommunen und Sportvereinen eine Vielzahl von Sportplätzen ausgebaut und Sport- und Geländespiele veranstaltet. Es ist davon auszugehen, dass Schirachs Mitgliedschaft in diesem rechtskonservativen Jugendverband, dem 1914 750.000 Mitglieder46 angehörten, durch seinen autoritären Vater organisiert wurde.

Subjektiv noch wirksamer wurde die von Baldur von Schirachs privatem Umfeld getragene, totale emotionale Ablehnung der Weimarer Republik durch den Selbstmord seines geliebten älteren Bruders Karl Benedikt, genannt »Buddabu«, der sich im evangelischen Internat Roßleben, einer Klosterschule, das Leben nahm. Es gibt keinen Hinweis darauf, dass die Eltern Baldur von Schirachs versuchten, ihm in dieser schwierigen Situation persönlich beizustehen: Die furchtbare Nachricht vom Suizid Karls überbrachte die Wirtschafterin des Haushalts in der Gartenstraße, Frau Junghans, die »ganz in Schwarz gekleidet und mit verweinten Augen« Baldur aus Bad Berka nach Hause holte.47

So kann es nicht verwundern, dass Baldur von Schirach in der Retrospektive auf seine Jugend – er war damals erst zwölf Jahre alt – diesen Selbstmord des 19-jährigen Abiturienten am 28. Oktober 1919 als Reaktion auf das Ende der Monarchie und als Verzweiflungstat gegen die neuen demokratischen und für seine Familie sozial unsicheren Verhältnisse deutete. Angeblich hatte Karl, der vermutlich Offizier beim Badischen Leibdragoner-Regiment werden wollte und den Baldur in seinen Memoiren als »Universalgenie« mit »außergewöhnlicher naturwissenschaftlicher Begabung« beschreibt, einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er davon sprach, das »Unglück Deutschlands« nicht überleben zu wollen. Er, der zwölfjährige Schüler, hätte sich daraufhin – ganz im Sinne des späteren Totenkults der Hitler-Jugend – veranlasst gesehen, in die Fußstapfen des Bruders zu treten: »Durch Karls Tod hatte ich mehr verloren als einen Bruder. Er war für mich ein Mensch, zu dem ich aufblickte und dem ich nacheifern wollte. Ich rückte mit meinen zwölf Jahren an seine Stelle. Ich hatte ein Erbe angetreten, das mich zu besonderer Liebe zum Vaterland verpflichtete.«48 Sohn Richard von Schirach hat diese Darstellung als Mythos entlarvt und diesen durch umfassende Recherchen fast zur Gänze dekonstruiert.49 So hätte es keine Hinweise darauf gegeben, dass Karl tatsächlich an der Niederlage des Kaiserreiches innerlich zerbrochen wäre, wie dies Baldur von Schirach so selbstverständlich annahm.

Für das subjektive Empfinden des Zwölfjährigen mag dies aber eine reale Deutung und Erfahrung gewesen sein. Aus einem »Dreiviertel-Amerikaner« wurde ein »nationalistischer Deutscher«.50 Es war wohl kein Zufall, dass ihn seine Eltern aus dem Waldpädagogium bald wieder nach Hause holten. Vielleicht fürchteten sie um den zweiten Sohn. Übrigens ist bemerkenswert, dass Baldur von Schirach zwar über seinen älteren Bruder Karl schreibt, aber seine um neun Jahre ältere Schwester Rosalind (1898–1981), die eine erfolgreiche Musikkarriere als Opernsängerin einschlagen sollte, nur beiläufig und nebenbei erwähnt.51

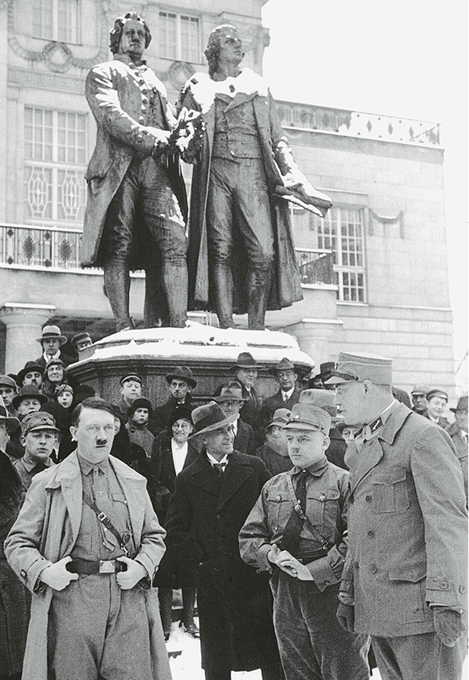

Die Dichterfürsten der Klassik werden als Schirmherren der nationalsozialistischen »Bewegung« missbraucht: Hitler mit Wilhelm Frick, Staatsminister für Inneres und Volksbildung, Fritz Sauckel, dem Gauleiter Thüringens, und seinem Adjutanten Wilhelm Brückner vor dem Goethe-Schiller-Denkmal in Weimar, 1931.

3. HIGH TEA MIT HERRN HITLER

Von der »Knappenschaft« zur SA

Der Zwölfjährige, der sich verpflichtet sah, das Erbe des Bruders hochzuhalten, musste aber zunächst noch in die Schule gehen. Tat er dies auch wirklich? Über den Schulalltag des jungen Baldur nach seiner Rückkehr von Bad Berka nach Weimar fehlen genauere Informationen, die Vermutung liegt nahe, dass er zu Hause unterrichtet worden ist. Nach eigener Dartstellung hat er als Externer am Realgymnasium in Weimar am Museumsplatz 3, dem heutigen Rathenauplatz, abgeschlossen. Zumindest nennt er diese Schule, an der er nach seinen eigenen Angaben zu Ostern 1927 das Abitur absolviert hätte.52

Sowohl in seinen Memoiren als auch im SA-Führerfragebogen aus 1932 ist er aber präziser, wenn es um seine politischen Aktivitäten geht. So erwähnt er sogar seine Mitgliedschaft bei der »Knappenschaft« (Preußenbund) in Weimar.53 Der Preußenbund, genauer gesagt der »Bund der Kaisertreuen«, war eine 1913 etablierte konservativ-völkisch-nationalistische Organisation, die der Deutschnationalen Volkspartei nahestand und nach 1918 die Wiedereinführung der Monarchie forderte.54 Dieser »Jugendwehrverband« wurde bereits vom Ministerium des Inneren am 30. September 1922 mit Hinweis auf § 1 der Verordnung zum Schutze der Republik verboten und war in Thüringen eine Nebenorganisation des Jungdeutschen Ordens.55 Enttäuscht berichtet Schirach in seiner Autobiografie von einer kurzen Begegnung mit General Ludendorff, der am 20. Juli 1924 in Weimar eine Formation der Knappenschaft am Weimarer Flugplatz abschritt und im Nachhinein die mangelnde militärische Disziplin der jungen Burschen kritisierte. Auch wenn die Pseudouniformen der »Knappen« nicht wirklich beeindruckend waren – »graue Windjacken und Breeches, als Kopfbedeckung Skimützen aus grauem Segeltuch, ›Hitler-Mützen‹ nannte man sie, seit am 9. November 1923 ein Mann namens Adolf Hitler an der Spitze ähnlich formierter Kolonnen zur Münchner Feldherrnhalle marschiert war«56 –, so hatten sich die »Knappen« vom legendären Feldherrn des Weltkriegs doch mehr Zuwendung erwartet. Ludendorff, mit »gewaltigem, viereckigen Doppelkinn, bärbeißig, unbewegt, abweisend, herabgezogene Mundwinkel«, hielt es nicht einmal für notwendig, einige Begrüßungsworte an die Jungen zu richten. Er hatte, so das knappe Urteil Schirachs, der Jugend nichts mehr zu sagen.57

In seinem Buch Hitler-Jugend aus 1936 distanzierte sich Schirach explizit von dieser Wehrformation und behauptet, dass er diese ihm »lieb gewordene Wehrorganisation« mit vielen anderen Mitgliedern hätte verlassen müssen, weil er eine Rede für Adolf Hitler gehalten hätte.58 Unbestritten ist, dass auch sein Chef Hans Severus Ziegler den Weg zu den Nationalsozialisten fand. Ziegler, dessen Mutter übrigens wie jene Schirachs ebenfalls Amerikanerin war – sie stammte aus der Familie des deutsch-amerikanischen Musikverlegers Gustav Schirmer –, wurde 1930 Referent im von Wilhelm Frick geleiteten Innen- und Volksbildungsministerium in Thüringen, obwohl die NSDAP nur zwei Abgeordnete stellte, aber die marginale bürgerliche Mehrheit unterstützte.

In Harald Sanders Itinerar Hitlers59 sind das Datum des Besuchs in Weimar und der ungefähre Ablauf genau rekonstruiert worden. Hitler war am Sonntag, dem 22. März 1925, aus München kommend über Jena mit dem Zug am Saalebahnhof eingetroffen und von einem Parteimitglied per Auto über Isserstedt nach Weimar gebracht worden. Zu seiner Begrüßung war auch die »Knappenschaft« angetreten, darunter der 17-jährige Baldur von Schirach, für den zunächst das Auto des »Führers« interessanter war als der Mann selbst: »Und dann kam Hitler. Das heißt, ich bemerkte ihn zuerst gar nicht. Denn plötzlich fuhr ein Auto vor, wie ich es bis dahin nur im Bild gesehen hatte, ein Mercedes-Kompressor, sechssitzig, mit Speichenrädern. Der letzte Schrei. Ich war so fasziniert, daß ich kaum auf die Männer achtete, die diesem Wunder entstiegen.«60

Um 16.30 Uhr hielt Hitler im Saal des Schießhauses (1.000 Zuhörer), der bis auf den letzten Platz besetzt war, seine erste Rede in Weimar. Hans Severus Ziegler stellte den Redner kurz vor, dann ergriff Hitler das Wort – für den jungen Gymnasiasten Baldur von Schirach, der zusammen mit seinen Kameraden von der »Knappenschaft« als Saalschützer fungierte, ein Schlüsselerlebnis, das sein Schicksal bestimmen sollte: »An Einzelheiten aus dieser Hitler-Rede erinnere ich mich nicht. Ich weiß nur noch, daß ich beim Klang seiner Stimme aufhorchte. Es war eine ganz andere Stimme, als ich sie bisher von Rednern gehört hatte – von Lehrern, Pfarrern, Offizieren oder Politikern. Die Stimme war tief und rauh, resonant wie ein Cello. Ihr Akzent, den wir für österreichisch hielten – in Wirklichkeit war er niederbayerisch –, wirkte hier in Mitteldeutschland fremdartig und zwang gerade dadurch zum Zuhören.«61 Auch Schirach konnte dieser markanten Stimme nicht entrinnen – die Rede Hitlers im Saal des Weimarer Schießhauses blieb für ihn zeitlebens die stärkste jemals vom »Führer« gehörte.

Die Hauptangeklagten im Hitler-Prozess 1924 (von links nach rechts): Heinz Pernet, Friedrich Weber, Wilhelm Frick, Hermann Kriebel, Erich Ludendorff, Adolf Hitler, Wilhelm Brückner, Ernst Röhm und Robert Wagner.

Für Hitler schrieb er Gedichte »so schön wie Goethe«: der Schriftsteller und aggressive Antisemit Dietrich Eckart.

Ein zweites Mal an das Rednerpult an diesem Abend trat Hitler im Vereinslokal »Erholung« am Goetheplatz 11. Dazwischen ruhte er sich im Wohnhaus von Hans Severus Ziegler in der Johann-Albrecht-Straße 15 (heute Kantstraße) aus, die Wache vor dem Haus übernahmen auf Bitte Zieglers die »Knappen« Baldur von Schirach und sein Freund Hans Donndorf, der als Lehrling bei der Deutschen Bank tätig war. Die beiden Jungen hatten Glück: Als Ziegler und Hitler nach etwa einer Stunde die Wohnung verließen, standen sie plötzlich dem »Führer« gegenüber: »Hitler drückte uns lange die Hand, wobei er uns fest ansah.«62 Ein unvergesslicher Moment – der intensive Augenkontakt mit seinem neuen Abgott versetzte den 17-Jährigen, glaubt man seinen Memoiren, in eine »patriotisch-lyrische Stimmung«, der sofort Ausdruck verliehen werden musste: Er eilte nach Hause und goss seine Empfindungen in glühende Verse:

Ihr seid viel Tausende hinter mir,

und ihr seid ich, und ich bin ihr.

Ich habe keinen Gedanken gelebt,

der nicht in euren Herzen gebebt.

Und forme ich Worte, so weiß ich keins,

das nicht mit eurem Wollen eins,

denn ich bin ihr, und ihr seid ich,

und wir alle glauben, Deutschland, an dich. 63

Am nächsten Tag besuchte Hitler den bereits erwähnten völkisch-antisemitischen Schriftsteller Adolf Bartels in der Lisztstraße 11 und besichtigte das Goethe- und Schillerhaus sowie das barocke Wittumspalais und die Landesbibliothek. Im Goethehaus fiel auch laut Baldur von Schirachs Überlieferung der bekannte Ausspruch Hitlers: »Wissen S’, der Dietrich Eckart hat Gedichte geschrieben, so schön wie Goethe.«64 Der Schriftsteller und aggressive Antisemit Eckart fungierte als Herausgeber der Hetzpostille Auf gut deutsch einer »Wochenschrift für Ordnung und Recht«, in der er seinen abstrusen antisemitisch-völkischen und nationalistischen Ideen freien Lauf lassen konnte und unter dem selbsterfundenen Slogan »Deutschland erwache!« die Weimarer Republik bekämpfte. 1920 übernahm er auch die Chefredaktion des Völkischen Beobachters, des offiziellen Parteiorgans der NSDAP. Kurze Zeit nach dem Hitler-Putsch, am 26. Dezember 1923, verstarb er, nachdem er vorübergehend in Haft gewesen war. Hitler, der Eckart auch finanziell viel verdankte, widmete ihm den ersten Band von Mein Kampf.65

Schirachs Verse vom 22. März 1925 sorgten indes für Aufsehen: Ziegler, dem er das Gedicht zeigte, druckte es prompt in seiner Postille Der Nationalsozialist ab, andere NS-Zeitungen übernahmen die Verse. Ein Brief aus München von einem »gewissen Rudolf Heß« war die Folge: »Herr Hitler hat Ihr Gedicht in der Gauzeitung gelesen und schickt Ihnen zum Dank beiliegend sein Bild mit einer persönlichen Widmung.«66 Der heroisch-patriotisch-leidenschaftliche Ton, der von Schirach angeschlagen wurde, kam offenbar bei Hitler gut an, das Pathetisch-Raunende des Gymnasialschülers mit der poetischen Begabung passte perfekt zu seiner Rhetorik. Das Gedicht, das Baldur von Schirach in der Retrospektive treffsicher als eines seiner »zahlreichen schlechten Gedichte«67 bezeichnete, wurde übrigens von Gerhard Pallmann68 vertont und fand Eingang in zahlreiche Liederbücher, auch in solche, die für Schulen gedacht waren. Schirach steckte das ihm von der NSDAP-Zentrale zugesandte Hitlerbild, aufgenommen vom Münchner Fotografen Heinrich Hoffmann, mit dem er in wenigen Jahren privat und geschäftlich eng verbunden sein sollte, in einen silbernen Rahmen und stellte es auf seinen Schreibtisch. Die Begeisterung für den Mann mit dem Bärtchen, zu dem ihm von Ziegler weitere Details zugespielt wurden, wuchs weiter, selbst die Eltern konnten ihn von seiner beinahe kultischen Verehrung für Hitler nicht abbringen.69

Ein halbes Jahr später, am Mittwoch, dem 28. Oktober 1925, kam Hitler wieder nach Weimar. Er hatte rasch erkannt, dass die Stadt Goethes und Schillers ein guter Boden für die auf Wählersuche befindliche NSDAP war. Diesmal kam er von Nürnberg mit dem Auto. Wieder redete er im Vereinslokal »Erholung«, diesmal vor 800 Teilnehmern, und besuchte dann die Lortzing-Oper Der Wildschütz im Nationaltheater – und nicht, wie sich Baldur von Schirach zu erinnern glaubte, die »Walküre« aus dem »Ring des Nibelungen«.70 Diesmal übernachtete Hitler schon in einem besseren Hotel, dem »Hohenzollern« am Weimarer Bahnhof, und besuchte nach einem von Ziegler arrangierten kurzen Treffen mit Carl von Schirach und seinem Sohn Baldur im Nationaltheater den ehemaligen Generalintendanten zu Hause in der gemieteten Villa in der damaligen Gartenstraße 37. Man trank Tee und sprach über Theater und Musik. Hitler, der in Begleitung von Rudolf Heß gekommen war, wusste, typisch für einen musikinteressierten Laien, mit Aufführungslisten aus Wien zu glänzen und beeindruckte damit den Theaterchef a. D., der auch Opernregie geführt hatte. Der »Führer«, der seinen blauen »Standardanzug« mit weißem Hemd und schwarzer Krawatte trug, hatte inzwischen gelernt, sich in »besseren Kreisen« formvollendet zu bewegen: Er überreichte Frau Schirach Blumen und küsste ihr die Hand, er »hörte aufmerksam zu, fiel niemandem ins Wort. Es war eine völlig ungezwungene Teestunde.«71 Der »exklusive Patrizier« und der dem Schützengraben des Weltkriegs entstiegene »Agitator der Münchener Biersäle«72 fanden zusammen.

Auch für den Sohn des Hauses hatte der durchaus sympathische Gast einige Worte parat: »Er fragte mich, was ich werden wolle. Ich hatte damals noch anderthalb Jahre bis zum Abitur und wollte dann studieren. Hitler sagte: ›Wenn Sie studieren, dann kommen Sie doch zu mir nach München‹« – der Satz, der das Leben Schirachs bestimmen sollte.73

Typisch für Baldur von Schirach war, dass er trotz des positiven Eindrucks, den Hitler durch seine Opernkenntnisse bei Carl von Schirach hinterlassen hatte, vor allem auf die Einschätzung seiner Mutter hörte: »How well he behaves« und »At least a German patriot«.74 Während des Besuchs hatte Hitler überdies ihre kostbaren Empiremöbel, die aus ihrer Aussteuer stammten, bewundert.

Im konservativ-nationalen Weltbild Carl von Schirachs hatte inzwischen auch die Ideologie des Nationalsozialismus ihren Platz gefunden, und so trat der ehemalige preußische Gardeoffizier der NSDAP bei. Am 6. Dezember 1926 wurde er mit der Mitgliedsnummer 48505 aufgenommen.75 Zwölf Jahre später – inzwischen auf dem Posten des Intendanten am Deutschen Theater in Wiesbaden – wurde anlässlich seines 65. Geburtstages seitens des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda rühmend festgehalten: »Von Schirach ist als Pg. Nr. 48505 und Träger des Goldenen Ehrenzeichens der drittälteste Parteigenosse unter den deutschen Bühnenleitern (nach Staatsrat Dr. Ziegler in Weimar und Intendant Robert Rode in Trier).«76

Wann sich sein Sohn Baldur von Schirach endgültig von der Knappenschaft trennte, ist unklar, der Abschied von »meinem alten Jugendbund« erfolgte wohl vor dem Abitur, das Engagement für Hitler wurde ihm von den ehemaligen Kameraden als »Verrat an der rein völkischen Sache« ausgelegt.77 Seiner Erinnerung nach machte die Knappenschaft Saalschutzdienste für die NSDAP und andere rechte Parteien und Gruppierungen, um etwaige Übergriffe durch Kommunisten zu verhindern. Schirach berichtet in seiner Autobiografie zwar von keinen Vorfällen, zählt aber stolz seine Dienste bei rechtskonservativ-völkischen nationalistischen Rednern wie General Ludendorff, den Stahlhelmführern Franz Seldte und Theodor Duesterberg oder dem Medienmagnaten Alfred Hugenberg auf.78 Letzterer gehörte der Deutschnationalen Volkspartei an, unterstützte und kontrollierte die rechtsgerichtete Presse und kooperierte mit der NSDAP.

Mit Schirachs Beitritt zur NSDAP knapp nach seinem 18. Geburtstag am 29. August 1925 (Mitgliedsnummer 17251) wurde er, wie sein Vater Carl, der Ortsgruppe Weimar/Thüringen zugeteilt, wo er den Beitrittsantrag in der »Gaugeschäftsstelle«, einem laut Schirach »schmalbrüstigen Laden in einer der billigsten Wohngegenden«, gestellt hatte. Der monatliche Parteibeitrag betrug 80 Pfennig, am Programm stand für den neuen Parteigenossen, der »felsenfest« daran glaubte, dass Hitler die Macht in Deutschland übernehmen würde, vor allem das Verteilen von Flugblättern. Da er früher als sein Vater der NSDAP beigetreten war, erhielt er bereits am 10. März 1933 das Goldene Ehrenzeichen für verdiente alte Parteimitglieder, Carl von Schirach wurde am 2. März 1934 geehrt.

1925 wurde der Gymnasiast Schirach auch Mitglied bei der SA in Weimar, galt 1926 aber aus unbekannten Gründen als beurlaubt und schien dann 1927 in den SA-Unterlagen wieder als SA-Mann (Sturm 1) in München auf. Zu Ostern 1927 legte er sein Abitur ab, die Entscheidung über seine Zukunft war im Prinzip bereits gefallen: Er war bereit, dem »Führer« weiter zu folgen: »Fest stand nur eins: Ich wollte nach München, denn dort war Hitler.«79 Zu Ende ging es damit wohl auch mit den musikalischen Ambitionen des Abiturienten – Schirach hatte seit dem 25. September 1923 an der Staatlichen Musikschule von Weimar, heute die Hochschule für Musik Franz Liszt, als Gastschüler in der Klavierklasse von Hermann Oschmann studiert, allerdings, wie er selbst in seinen Erinnerungen einräumte, ohne allzu großen Fleiß zu zeigen. Wie aus seiner Studentenakte hervorgeht, wurde er am 31. Juli 1926 vom Unterricht abgemeldet.80 Der Pianist Bruno Hinze-Reinhold, damals Rektor der Musikschule, erwähnt in seinen Lebenserinnerungen Vater Carl von Schirach als »hochmütigen Mann«, der später das Goldene Parteiabzeichen erhalten hätte. Sein »unseliger« Sohn Baldur, der in der Nazizeit eine »so schimpfliche Rolle« spielen sollte, machte als Gastschüler einen etwas »doven« Eindruck, hätte aber schon damals »aufreizende Gedichte« geschrieben.81

Zur ersten großen Herausforderung für den jungen SA-Mann wurde im Juli 1926 der 2. Reichsparteitag der NSDAP in Weimar. Auf seinem Fahrrad »raste« Schirach zwischen Bahnhof und Stadt, zwischen Massenquartieren in Wirtshaussälen und Privatunterkünften hin und her, um den Wünschen der teilnehmenden Parteigenossen nachzukommen. Erstmals erlebte er auf der Bühne des Nationaltheaters das Ritual der »Fahnenweihe«: »Die Fahnen und Standarten neuaufgestellter SA-Einheiten weihte Hitler, indem er das neue Tuch mit der Blutfahne berührte. Für uns junge Menschen war das ein sakraler Akt. Hitler schien uns in jenen Augenblicken mehr zu sein als ein Politiker.«82 Schirach erinnerte sich auch an den Auftritt des kahlköpfigen »Judenhassers« Julius Streicher, der seine Zuhörer mit einer Flut von antisemitischen Schimpfwörtern und Drohungen überschüttete – für Schirach in der Retrospektive ein »peinlicher Zwischenfall«. Die braven Weimarer Bürger hätten darüber nur »befremdet« die Köpfe geschüttelt, den »jugendlichen Glauben« Schirachs konnte der rabiate Auftritt des Gauleiters aus Nürnberg allerdings nicht erschüttern. Er hätte das nur für »Schönheitsfehler« gehalten, denn: »Nationalsozialismus – das hieß für mich Hitler, die Kameradschaft der Gleichgesinnten, die Gemeinschaft von hoch und niedrig, arm und reich.«83

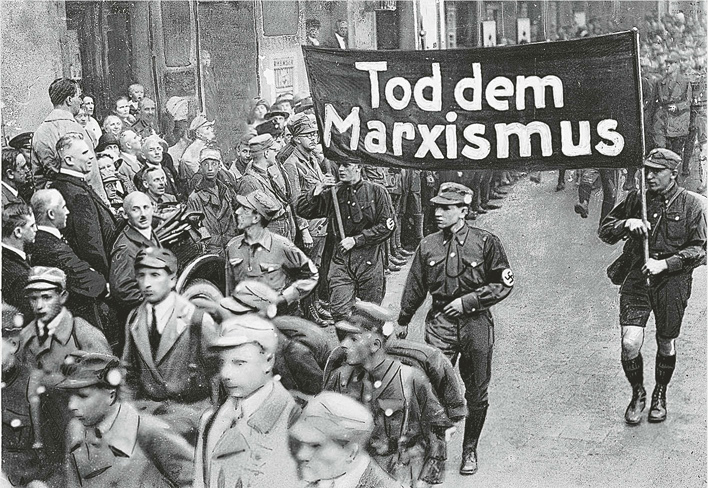

»Hitler schien uns in jenen Augenblicken mehr zu sein als ein Politiker«: der »Führer« am Reichsparteitag in Weimar 1926. Noch marschieren viele im bürgerlichen dunklen Anzug in Hitlers Reihen, bald werden nur mehr braune Uniformen zu sehen sein.