- -

- 100%

- +

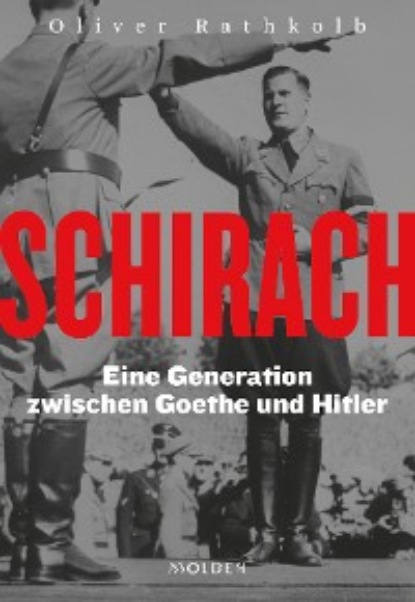

Zwei zentrale Fragen stellen sich an dieser Stelle, die auch Baldur von Schirach in seinen Erinnerungen thematisiert. Wie gelang es Adolf Hitler, ehemalige politische und kulturelle Eliten aus dem Kaiserreich, die nach wie vor einen bürgerlich-konservativen elitären Lebensstil pflegten, für die NSDAP zu gewinnen? Manche wie etwa Carl von Schirach traten der NSDAP bald bei und bürgten mit ihrem Namen für eine offen antisemitische und antimoderne völkische Kulturorganisation, den »Kampfbund für deutsche Kultur«. Damit unterstützten sie sichtbar und nachhaltig den kulturellen Deutungsmachtanspruch der NSDAP in der für die deutsche Elitengesellschaft so wichtigen nationalen Kultur.

Carl von Schirach gehörte 1929 zu den 54 Erstunterzeichnern des Gründungsaufrufes für die Schaffung des »Kampfbundes für deutsche Kultur« – eine Initiative, die auf den rassistischen NS-Ideologen Alfred Rosenberg zurückging und ein wichtiges Netzwerk zur Vorbereitung der kulturellen Hegemonie der NSDAP nach 1933 werden sollte. Weitere Unterzeichner waren Adolf Bartels, das Verlegerehepaar Hugo und Elsa Bruckmann, das seinen politischen Salon in München Hitler und anderen NSDAP-Funktionären zur Verfügung gestellt hatte, aber auch Winifred Wagner und Eva Chamberlain, die Witwe des antisemitisch-völkischen Ideologen Houston Stewart Chamberlain.84

Baldur von Schirach weicht in seinen Memoiren der Frage nach den antidemokratischen Trends dieser genannten Eliten vor 1918 nicht aus und reproduziert ihre Rechtfertigungsargumente wie die Angst vor sozialer Deklassierung nach 1918 oder vor der Machtübernahme durch die Kommunisten und Sozialisten. Betrachtet man jedoch die Berufskarriere Carl von Schirachs genauer, so kann von einem sozialen Abstieg nicht die Rede sein, da er nach seiner Entlassung vom Weimarer Hoftheater 1919 einen Prozess gegen das Land Thüringen gewann und eine Pension erhielt. Auch im Privatleben sind keine Einschnitte zu erkennen: Carl von Schirach behielt eine Theaterloge, und auch der Haushalt der Familie konnte mit Wirtschafterin und Hauspersonal auf herrschaftlichem Niveau weitergeführt werden.

Die Angst vor der undeutschen Moderne brach über Weimar nicht erst mit dem Aufstieg der NSDAP, sondern bereits vor 1914 herein. Sie führte schon vor 1914 zu einem Erfolg der Antimoderne, wie die erwähnte Debatte um Harry Graf Kesslers modernes Mustertheater für Weimar zeigt.

Bereits vor 1914 wurde radikal antisemitisch polemisiert und die Demokratie verhöhnt. Gegen Ende des Ersten Weltkriegs 1917 steigerten sich diese autoritären und radikalen Tendenzen. Lange vor dem für Deutschland extrem ökonomisch und vor allem letztlich psychologisch belastenden Friedensvertrag von Versailles traten die zuvor skizzierten Netzwerke, zu denen auch Carl von Schirach gehörte, gegen einen Friedensschluss auf. Mit der Errichtung einer parlamentarischen Demokratie, die Carl von Schirach und viele in seinem Umfeld bereits vor 1919 vehement abgelehnt hatten und die noch dazu »Weimarer Republik« genannt wurde, schien auch der Alleinvertretungsanspruch für die deutsche Klassik in der Stadt von Goethe und Schiller infrage gestellt.

Daher war es kein Zufall, sondern Ausdruck dieser antidemokratischen, autoritären Entwicklung in den Kulturnetzwerken Weimars, dass die Nationalsozialisten bereits vor 1933 eine Regierungsbeteiligung in Thüringen hatten. Harry Graf Kessler85, der ehemalige ehrenamtliche Direktor des Museums für Kunst und Kunstgewerbe, bezog klar Stellung gegen einen Erlass des Thüringer Volksbildungsministeriums vom April 1930, in dem es unter dem Titel »Wider die Negerkultur« hieß: »Seit Jahren machen sich fast auf allen kulturellen Gebieten in steigendem Maße fremdrassige Einflüsse geltend, die die sittlichen Kräfte des deutschen Volkstums zu unterwühlen geeignet sind. Einen breiten Raum nehmen dabei die Erzeugnisse ein, die, wie Jazzband- und Schlagzeug-Musik, Negertänze, Negergesänge, Negerstücke, eine Verherrlichung des Negertums darstellen und dem deutschen Kulturempfinden ins Gesicht schlagen. Diese Zersetzungserscheinungen nach Möglichkeit zu unterbinden, liegt im Interesse der Erhaltung und Erstarkung des deutschen Volkstums. Eine gesetzliche Grundlage hierfür bieten die Bestimmungen der §§ 32, 33 a, 53 Abs. 2 der Gewerbeordnung.«86

Es war dann letztlich auch der Nationalsozialist der ersten Stunde und spätere Intendant des Nationaltheaters in Weimar, Hans Severus Ziegler, der die Ausstellung »Entartete Musik« 1938/39 initiierte.87 Diese antisemitische Hetzausstellung gegen Repräsentanten moderner Musik – die meisten von ihnen auch jüdischer Herkunft – wurde im Rahmen der Reichsmusiktage Düsseldorf gezeigt und war eine Art auf Musiker bezogene Kopie der Ausstellung »Entartete Kunst« aus 1937. Die Ausstellung »Entartete Musik« wurde anschließend in Weimar, München und Wien gezeigt.

»Ich las es und wurde Antisemit«

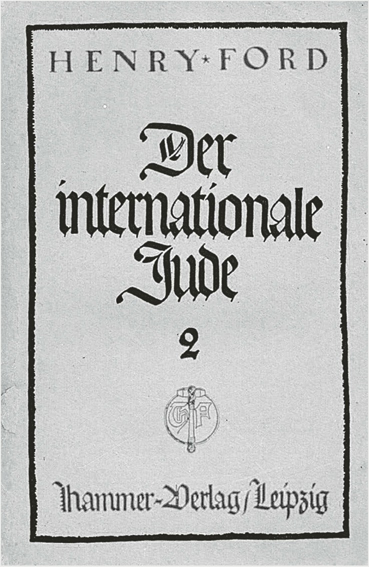

Schirach nannte beim Kriegsverbrecherprozess in Nürnberg – übrigens gegen den Willen des Vorsitzenden, der an derartigen Hintergrundinformationen nicht interessiert war – drei Bücher, die ihn geprägt hätten: Grundlagen des 19. Jahrhunderts des »Bayreuther Denkers«, wie ihn Schirach beschrieb, Houston Stewart Chamberlain, Adolf Bartels’88 Weltgeschichte der Literatur und Henry Fords Der internationale Jude. Bartels’ Werk relativierte er umgehend, indem er behauptete, dass es »keine ausgesprochen antisemitische Tendenz« hätte, sich jedoch »der Antisemitismus wie ein roter Faden hindurchzog«. Das ausschlaggebende antisemitische Buch, das ihn und seine Kameraden beeinflusste, wäre Fords Der internationale Jude gewesen: »Ich las es und wurde Antisemit. Dieses Buch hat damals auf mich und meine Freunde einen so großen Eindruck gemacht, weil wir in Henry Ford den Repräsentanten des Erfolges, den Repräsentanten aber auch einer fortschrittlichen Sozialpolitik sahen. In dem elenden, armen Deutschland von damals blickte die Jugend nach Amerika, und außer dem großen Wohltäter Herbert Hoover war es Henry Ford, der für uns Amerika repräsentierte.«89

Hier wandte Schirach ebenfalls eine Strategie der Umdeutung an wie im Falle der rechtskonservativ-völkischen und teilweise antisemitischen Jugendwehrverbände, denen er angehört hatte und die er mit den Pfadfindern des britischen Generals Robert Baden-Powell verglich. Dabei erwähnte er nicht, dass es sich bei Baden-Powells Boy Scouts nicht um eine britisch-nationalistische, sondern um eine internationale Jugendbewegung handelte – 1929 beispielsweise nahmen 50.000 Pfadfinder aus 72 Ländern an dem Weltpfadfindertreffen (»Jamboree«) in England teil.90 Zwar existierten aufgrund der militärischen Erfahrungen Baden-Powells bei den Pfadfindern in einigen Bereichen paramilitärische Strukturen, etwa in der Ausbildung zum Spurenleser oder Meldegänger, jedoch fehlte der aggressiv völkisch-rassistische Grundton, der in den zuvor genannten deutschen Verbänden durch aktive oder pensionierte Militärs an die Jugendlichen vermittelt wurde. Dennoch wird bis heute heftig über die Frage nach dem Ausmaß von Militarismus gegenüber dem Pazifismus in den ursprünglichen Ideen Baden-Powells gestritten, der auch als angeblicher Antisemit von Michael Rosenthal angegriffen wurde.91

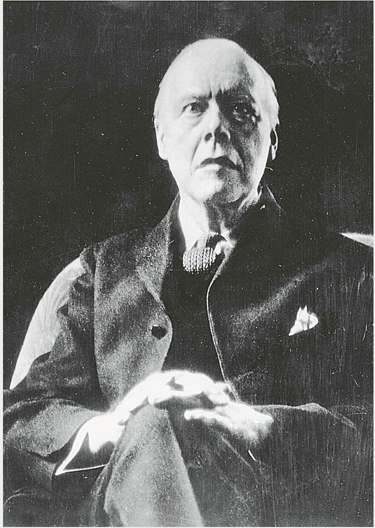

Schirach erkannte selbst in Nürnberg 1946 und auch später in seinen Memoiren 1967 nicht, dass bereits vor 1914 der Antisemitismus sowie die Rassenlehre stark in den deutschen Eliten verankert gewesen war und insbesondere auch die Armee und das Offizierskorps durchdrungen hatte. So pflegte Kaiser Wilhelm II. einen intensiven Kontakt mit dem britischen Schriftsteller und Kulturphilosophen Houston Stewart Chamberlain92, der bekanntlich Richard Wagners Schwiegersohn gewesen war, und machte dessen 1899 in zwei Bänden erschienenes, antisemitisch-rassistisches Werk Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts zur Pflichtlektüre in der Oberlehrerausbildung bzw. an Lehrerseminaren.93 Das nach seiner Übersiedlung von Dresden nach Wien 1896/97 in der k. u. k. Metropole verfasste Buch wurde später zum zentralen Referenzwerk94 für rassentheoretische und deutsch-völkische Auseinandersetzungen in der nationalsozialistischen Bewegung. Bereits vor 1914 erfuhr das 1.200-seitige Erfolgsbuch eine breite Rezeption innerhalb des Bildungsbürgertums – jüdische Weltverschwörungstheorien, welche die angebliche Weltherrschaft der Juden erklärten, waren ebenso gern gelesene Thesen wie Chamberlains Suche nach dem »Urarischen« oder »Urgermanischen«.

Wegbereiter und Förderer Hitlers: der Ur-Germane und Antisemit Stewart Houston Chamberlain und seine Frau Eva (oben, mit dem Dirigenten Arturo Toscanini 1931 in Bayreuth) und der Verleger Hugo Bruckmann mit seiner Gattin Elsa, einer gebürtigen Prinzessin Cantacuzène. Im Münchner Salon der Bruckmanns knüpfte der junge Baldur von Schirach wichtige Kontakte.

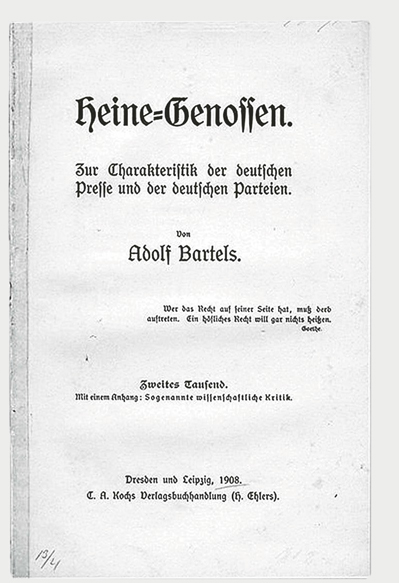

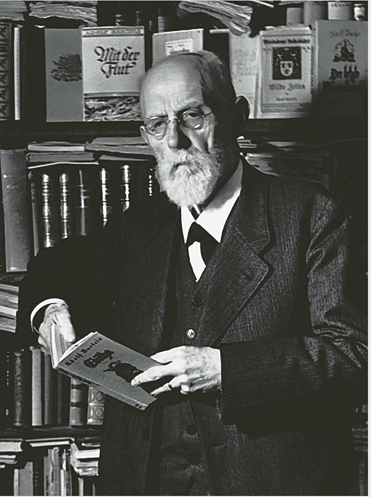

Auch Adolf Bartels’ zweibändige Literaturgeschichte war bereits vor 1914 fertiggestellt worden. Unter dem Titel Geschichte der deutschen Literatur erschien sie erstmals 1901/02 und wurde bis 1940 mehrfach in hohen Stückzahlen aufgelegt. 1906 hatte Bartels bereits äußerst aggressiv gegen ein Heinrich-Heine-Denkmal in Hamburg polemisiert.95

1910 wurde Bartels, den Kurt Tucholsky später boshaft als »Clown der derzeitigen deutschen Literatur« und »im Irrgarten der deutschen Literatur herumtaumelnden Pogromdeppen«96 bezeichnete, Vorsitzender des »Deutschvölkischen Schriftstellerverbandes«, seit 1914 forcierte er die »reinliche Scheidung« der nach rassistischen Kriterien durchgeführten Trennung von Schriftstellern nach Juden und Nichtjuden.97 Bei der ersten öffentlichen Versammlung des von Bartels mitinitiierten Deutschen Studentenverbands Leipzig agitierte er gegen die »geheime Judenherrschaft« und attackierte sowohl Liberale als auch Sozialdemokraten, in denen er von Juden gestützte bzw. gegründete Parteien erblickte.98 Walter Goetz analysiert in der Deutschen Biographie Bartels’ Werke konzise: »Die ›Geschichte der deutschen Literatur‹ und die ›Einführung in die Weltliteratur‹ (3 Bände, 1913) zeigen ihn als einseitigen Parteigänger des Rassenprinzips und des Antisemitismus; von da an sind seine zahlreichen Arbeiten zumeist nicht Wissenschaft, sondern Propaganda zugunsten eines rein völkischen Schrifttums.99

Schon vor 1914 war er in seinen Publikationen als prononcierter Antisemit hervorgetreten, wie die Pamphlete Heine-Genossen. Zur Charakteristik der deutschen Presse und der deutschen Parteien (1907), Judentum und deutsche Literatur (1912) oder Deutsch-jüdischer Parnaß (1912) zeigen. In seiner Denkschrift Der Siegerpreis zu Beginn des Ersten Weltkrieges im August 1914 forderte er bereits die dauerhafte Besetzung Polens und des westlichen Russlands und »Vorposten an Düna und Dnjepr und am Schwarzen Meer.«100

Der Weimarer Nationalsozialist, HJ-Gebietsführer und Freund Baldur von Schirachs, Rainer Schlösser (1899–1945), der als »Reichsdramaturg« bei Goebbels Karriere machen sollte, beschrieb die Rolle von Adolf Bartels für die nationalsozialistische Literaturpolitik präzise: Bartels habe in der »Literaturbetrachtung das nationalsozialistische Prinzip vorweg genommen«.101

Volkhard Knigge, Direktor der Gedenkstätte Buchenwald in Weimar, legt in seinem ZEIT-Artikel Professor Bartels’ Bücher die Wechselwirkung zwischen dem ursprünglich völkisch-rassistischen Antisemitismus102 und dem Nationalsozialismus klar und unmissverständlich dar: »Antisemitismus mit Bartels, das war keine Sache für knüppelschwingende Fanatiker, sondern eine wissenschaftlich begründete kulturelle Notwendigkeit für belesene, vaterlandsliebende Patrioten. Die Weimarer Botschaft lautete: ›Wer in unserer Zeit nicht Antisemit ist, der ist auch kein guter Deutscher.‹«103

Die Aussage Schirachs, dass er zwar die antisemitischen Schriften von Chamberlain und Bartels gelesen habe, aber erst durch Henry Fords Buch Der internationale Jude. Ein Weltproblem (Leipzig 1922) zum NS-Antisemiten wurde, kann nicht stimmen. Der rassistische Antisemitismus war gerade im Weimarer Umfeld von Schirach längst angekommen und hatte sich mit konservativ-nationalistischen antidemokratischen Positionen aus der Zeit vor 1918 zu einem gefährlichen politischen Konglomerat verbunden. Es war kein Zufall, dass Hitler so früh in Weimar auch in den Kreisen bürgerlicher Eliten wie der Schirachs akzeptiert wurde und der junge Sprössling ein glühender Hitler-Verehrer wurde. Adolf Bartels, der mit der Familie Schirach gut bekannt war, soll Sohn Baldur auch Privatunterricht gegeben haben – vermutlich zur Geschichte der deutschen Literatur.104

In Nürnberg 1946 ein wichtiger Eckpunkt in Schirachs Verteidigungslinie: Die Lektüre von Henry Fords antisemitischer Hetzschrift »Der internationale Jude« und der Schriften des Weimarer Judenhassers Adolf Bartels (unten rechts) hätten ihn zum Antisemiten gemacht. Der Kommentar von Hans Frank dazu: »Er wollte, daß jeder glauben solle, er sei bloß ein irregeführter unschuldiger Junge gewesen. Er hat fast so getan, als sei Henry Ford für Auschwitz verantwortlich!« (Gustave M. Gilbert, Nürnberger Tagebuch, 346).

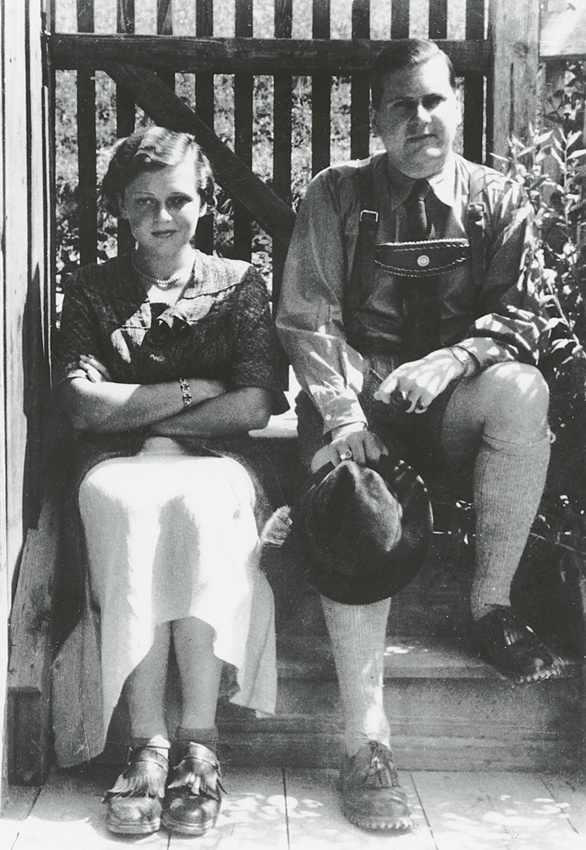

Ein Schnappschuss des Schwiegervaters Heinrich Hoffmann: Henriette und Baldur von Schirach kurz nach der Hochzeit im März 1932.

4. ES GEHT VORWÄRTS!

Der Aufstieg zum Studentenführer

Adolf Hitler hatte den Gymnasiasten Baldur von Schirach zwar nach München eingeladen, aber nicht auf ihn gewartet. So galt es, den Kontakt zum »Führer« neu herzustellen – wie sich zeigte, keine einfache Aufgabe. Rudolf Heß wimmelte den zudringlichen Studiosus, der um einen Termin bei Hitler bat, ziemlich ungnädig ab, und selbst Elsa Bruckmann scheiterte mit ihren Bemühungen. Schirach erkannte, dass er Hitler mit einer neuen Aufgabe konfrontieren und für sich gewinnen musste. Und dann war da auch das Studium, das er ganz nach den eigenen Vorlieben und Interessen gestaltete. Seine erste Bleibe in München bezog er in der Franz-Josef-Straße in Schwabing, eine »zünftige Studentenwohnung«.105

Schirachs eigenen Eintragungen im SA-Führerfragebogen vom 13. März 1931106 zufolge habe er in München vier Semester Germanistik, Anglistik und Kunstgeschichte studiert; laut den Unterlagen der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) sogar fünf Semester – vom Sommer-Halbjahr 1927 bis inklusive Sommer-Halbjahr 1929.107 Die Studentenkartei vermerkt nur das Studium der Germanistik, das auch sein Schwerpunkt gewesen sein dürfte. Über etwaige Prüfungserfolge lässt sich anhand der Unterlagen im Archiv der LMU München keine Aussage treffen. Baldur von Schirach sah, wie er in seinen Memoiren festhält, seine Universitätszeit eher als Nebenbeschäftigung an, im Zentrum stand bereits seine Parteiarbeit für die nationalsozialistische Bewegung.108

In Erinnerung geblieben sind ihm Vorlesungen über englische Literatur bei Max Förster, einem auch international bekannten Experten für altenglische Philologie, und in Kunstgeschichte bei Wilhelm Pinder. Der aus Kassel stammende Kunsthistoriker war ein betont völkischer Gelehrter109, der unverhohlen die Stärkung der deutschen Nation durch die Rückeroberung der von Slawen eingenommenen »östlichen Wohnsitze« propagierte und über das »germanische Blut- und Geschichtserbe« referierte. Schon 1930 attackierte Pinder öffentlich den Kustos in der Pinakothek August Liebmann Mayer als »Kunstjuden«. Mayer wurde nach 1933 entlassen und nach seiner Flucht nach Frankreich 1944 ins Vernichtungslager Auschwitz deportiert und dort ermordet. Nach der »Machtergreifung« der Nationalsozialisten engagierte sich Pinder offen für den Nationalsozialismus und Adolf Hitler, wurde aber trotz Aufnahmeantrag niemals Mitglied der NSDAP.

Schirach frequentierte eigenen Angaben zufolge auch das Goethe-Kolleg bei Hans Heinrich Borcherdt, der als außerordentlicher Professor für Neuere Deutsche Literatur seit 1926 auch das Institut für Theatergeschichte in München leitete. Wie Baldur von Schirachs Vater war er nicht nur Sohn eines Offiziers, sondern trat auch dem antisemitischen »Kampfbund für deutsche Kultur« bei, dies aber erst 1931. Borcherdt galt unter den NS-Hochschulfunktionären noch 1937 als Anhänger der Bayerischen Volkspartei, der zudem noch mit der »Tochter eines bayerischen Ministers der Systemzeit« verheiratet war.110

Letztlich gab es keine aktuellen Bedenken gegen ihn, und er erhielt auch eine Reisegenehmigung, um am 2. März 1937 im Deutschen Klub in Wien, einem elitären Netzwerk von Nationalsozialisten, Deutschnationalen und Antisemiten, über den »Staatsgedanken des deutschen Idealismus« vorzutragen.111 Borcherdt wurde 1942 auf eine ordentliche Professur in Königsberg berufen.

Schirach junior meinte im übrigen mit selbstbewusster Überheblichkeit auch als Mitglied der Shakespeare-Gesellschaft in Weimar alle bekannten Anglisten Deutschlands schon gekannt zu haben.112

In seinen Erinnerungen nennt Schirach weitere beeindruckende Wissenschaftler, die er in den Salons der Familie des Geheimrats Schick und vor allem durch den Salon der Bruckmanns kennengelernt hatte. Dazu gehörten beispielsweise der Romanist Karl Vossler, der Historiker Hermann Oncken und der Ägyptologe Wilhelm Spiegelberg, die kurz auch politisch zugeordnet werden sollen.

Vossler, ein bedeutender Romanist, ist die große politische Ausnahme in der hier referierten Liste. So sprach er sich als Rektor 1926/27 für die Gleichstellung der jüdischen Studentenverbindungen aus und ließ bei Feiern das bei Rechtskonservativen und Nationalsozialisten verpönte schwarz-rot-goldene Reichsbanner hissen.113 1930 ging er sogar so weit, öffentlich zu fragen: »Wie werden wir die Schande des Antisemitismus los?«114 Er wurde 1937 vom NS-Regime zwangspensioniert.

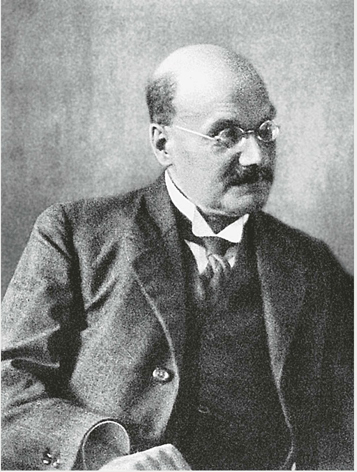

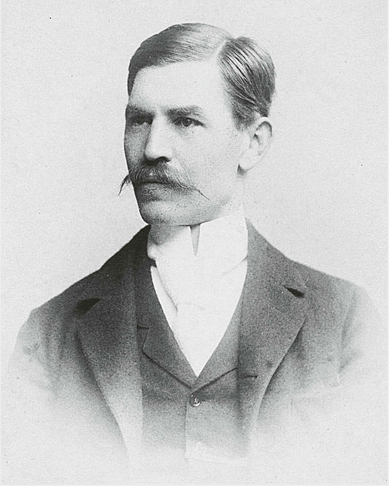

Professoren an der LMU München, an die er sich später noch erinnerte: der Anglist Josef Schick (oben), der deutsch-jüdische Ägyptologe Wilhelm Spiegelberg (Mitte) und der Kunsthistoriker und Antisemit Wilhelm Pinder.

Es ist wohl anzunehmen, dass Schirach Vossler im Salon von Geheimrat Josef Schick, der wie sein Vater aktives Mitglied der Deutschen Shakespeare-Gesellschaft war115, kennengelernt hat. Schick selbst hatte zwei Jahre in England studiert und war ein ausgezeichneter Mathematiker und habilitierter Anglist. Von 1896 bis zu seiner Emeritierung 1925 lehrte er an der LMU München. Er war ein weitgereister Gelehrter, der auch 1911/12 an der Columbia University in New York unterrichtet hatte und mit einer Engländerin verheiratet war. Trotz seines hohen Alters – Schick wurde 1859 in Rißtissen bei Ulm geboren –, meldete er sich freiwillig zum Kriegseinsatz im Ersten Weltkrieg und war durchaus deutschnational eingestellt.116 Schick wohnte in der Ainmillerstraße 4 in München und lud auch den jungen Baldur von Schirach zu diversen Treffen in seine Wohnung ein.

So berichtete Victor Klemperer in seinem Revolutionstagebuch 1919 über einen Besuch mit seiner Frau Eva Schlemmer, einer Konzertpianistin, bei Schick, dessen Vorlesungen er schon 1902 gehört hatte. Da aber nur dessen Frau, Mary Schick, geborene Butcher, zu Hause war, entwickelte sich ein Gespräch zwischen den beiden Frauen, bei dem Frau Schick meinte: »… ob wir denn wirklich dächten, daß die Engländer den Krieg gewollt hätten? So wenig wie die Deutschen, so wenig wie die Franzosen seien sie blutgierig gewesen, niemand, nein niemand habe dieses Morden auf dem Gewissen außer ganz allein die Juden, denen allein er Gewinn gebracht habe. Wir sahen die alten Damen in schweigender Verblüfftheit an, sie nahm es für Mitgefühl und predigte weiter über die schwesterliche Verbundenheit aller weiblichen Herzen.«117 Der habilitierte Romanist Klemperer, der konvertierter Jude war, registrierte den Antisemitismus im Hause Schick bereits um 1919.

Der Historiker Hermann Oncken, der zwar vaterländisch eingestellt war und 1915 bis 1918 im badischen Landtag als nationalliberaler Abgeordneter tätig war, passte eigentlich so wie Vossler nicht in das antisemitisch-völkische und antidemokratische Umfeld Schirachs. Oncken galt als »Vernunftrepublikaner«. Gleichzeitig votierte er wie viele andere bereits vor 1933 für den »Anschluss« Österreichs an das Deutsche Reich und wäre deswegen 1923 fast an die Universität Wien gegangen.118 1929 hielt er in Berlin eine Gedenkrede »aus Anlass des 10-jährigen Bestehens der Weimarer Verfassung«.119 Oncken versuchte, den Brückenschlag zwischen Sozialdemokratie und dem Bürgertum, aber auch zwischen Kaiserreich und Weimarer Republik zu propagieren. Damit wollte er die Studenten für den demokratischen Nationalstaat, die Weimarer Republik, gewinnen – durch eine Art »organische Verbindung« zwischen »deutscher Vergangenheit und deutscher Zukunft«.120 Nach 1935 überwarf er sich mit den Nationalsozialisten, deren antisemitisch-rassistisches Geschichtsbild er nicht teilte, und wurde daher zwangspensioniert.121

Die letzte interessante Persönlichkeit aus seiner Studienzeit war der deutsch-jüdische Ägyptologe Wilhelm Spiegelberg, der zum Protestantismus übergetreten war und seit 1923 den Lehrstuhl für Ägyptologie in München leitete.122 Er ist der einzige Wissenschaftler jüdischer Herkunft, den Schirach in seinen Memoiren nennt. Spiegelberg, der 1930 nach einer Operation verstarb, fühlte sich voll assimiliert und zeigte sich »bestürzt« über das »auffällige, oft herausfordernde Gehaben mancher Juden« auf der Straße und beklagte das Make-up und die »übertriebene« Kleidung jüdischer Frauen.123

Baldur von Schirachs intellektuelles Netzwerk in und außerhalb der Ludwig-Maximilians-Universität in München verstärkte den Weimarer Grunddiskurs in Richtung Antisemitismus, Deutschnationalismus und Demokratiefeindlichkeit, trotz der genannten zwei Ausnahmen Oncken sowie vor allem Vossler. Kaum vorstellbar, dass Schirach wirklich von Vossler beeindruckt war.

Aber noch wichtiger für Ausbau und Festigung der politischen Netzwerke aus Familie und Weimarer Umfeld waren die intensiven Kontakte, die der junge NS-Karrierist im Salon von Elsa und Hugo Bruckmann knüpfte.124 Elsa Bruckmann, geboren 1865 im oberösterreichischen Traundorf bei Gmunden, war die Tochter des ehemaligen königlich-bayerischen Ulanenoffiziers Fürst Theodor Cantacuzène und damit Nachkommin eines alten griechisch-byzantinischen Fürstengeschlechts. Ihre Mutter Caroline Gräfin Deym von Střitež stammte aus böhmisch-österreichischem Uradel. Die »Prinzessin« hielt sich 1893/94 als Gast der jüdischen Familie Todesco in Wien auf und lernte hier den jungen »Buben« Hugo von Hofmannsthal kennen.125 Mit ihm stand sie bis 1924 in teilweise engem Kontakt, die schwärmerische Beziehung zu ihm sollte der Dichter später als »Flirtation« abtun.

Nachdem sie 1898 im Alter von 33 Jahren den bürgerlichen Münchner Kunstbuchverleger Hugo Bruckmann geheiratet hatte, eröffnete sie im Jänner 1899 im Neubau des Bruckmann-Verlags in der Nymphenburgerstraße 86 ihren Münchner Salon mit einem Leseabend Chamberlains. Elsa Bruckmann war eine sehr kunstsinnige und belesene Frau, die Abende in ihrem Salon – ab 1909 im Prinz-Georg-Palais am Karolinenplatz 5 – wurden zu einer Art von Netzwerktreffen zwischen Künstlern, Literaten, Theaterleuten und Wissenschaftlern, aber auch Politikern und antisemitischen und deutschnationalen Ideologen wie eben Chamberlain. Unter der bunten Schar ihrer Gäste befanden sich so bekannte Persönlichkeiten wie Rainer Maria Rilke, Heinrich Wölfflin, Rudolf Kassner, Hermann Graf Keyserling, Karl Wolfskehl, Ludwig Klages, Harry Graf Kessler, Alfred Schuler, Georg Simmel, Hjalmar Schacht und ihr Neffe Norbert von Hellingrath. Sie alle wetteiferten miteinander auf der Suche nach den Leitlinien und maßgeblichen Inhalten der Moderne in der Phase der ersten Turboglobalisierung.