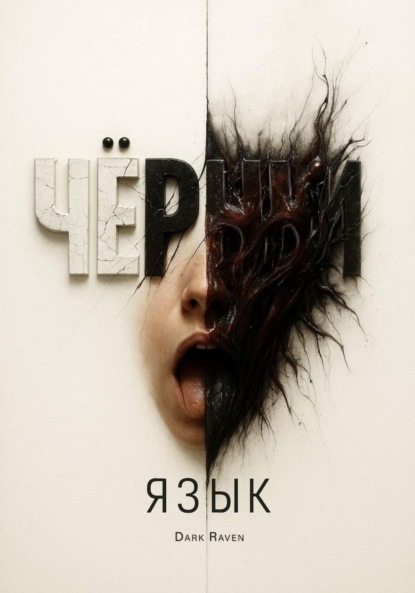

Чёрный язык

- -

- 100%

- +

В камере уже были люди. Они сидели на скамьях вдоль стен или стояли, прислонившись к ним. Их глаза были пусты, но тела выдавали напряжение. Легкая дрожь в пальцах. Судорожные глотки воздуха. Они были похожи на животных в загоне, чувствующих приближение убоя. Лина прижалась к стене, съежившись. Она слышала их. Не слова, а сплошной поток отчаяния. “…дайте дайте дайте я сделаю что угодно только дайте…” “…мама мне страшно…” “…ненавижу ненавижу ненавижу всех…”

Она закрыла уши ладонями, но это не помогало. Голоса звучали внутри, в самой сердцевине ее черепа. Они липли к сознанию, как смола.

Внезапно дверь открылась. Вошел стражник. Не тот, что был на улице. Другой. С безликим лицом и пустыми глазами. В его руке был металлический ящик. В камере замерли. Все взгляды устремились на ящик. В воздухе повисло напряженное, почти религиозное ожидание.

Стражник поставил ящик на пол. Открыл его. Внутри лежали ряды ампул с прозрачной жидкостью. Он начал вызывать номера. Голос был монотонным, как сирена.

– Семь-ноль-восемь.

К двери подошел мужчина. Его руки тряслись. Стражник вколол ему препарат в шею. Быстро. Резко. Без усилия. Мужчина вздрогнул, его глаза на мгновение закатились, а затем тело обмякло. Выражение муки на его лице сменилось пустым спокойствием. Его отвели в сторону.

– Семь-ноль-девять.

Женщина. Та же процедура. Та же мгновенная трансформация.

Лина смотрела, завороженная ужасом. Это был конвейер. Конвейер по усмирению неугодных. Она не понимала кто все эти люди. Бездомные? Преступники? Почему они сидят здесь и как благонравные овцы ждут дозу? Они стояли в очереди, эти люди, и добровольно подставляли шеи под иглу, лишь бы заглушить ад внутри.

– Семь-один-ноль.

Это был ее номер. Она не двинулась с места.

Стражник посмотрел на нее. Его взгляд был плоским, как у рыбы.

– Семь-один-ноль. Подойди.

Она покачала головой. Ее все тело сотрясала дрожь. Она слышала его мысли. Они были простыми, как удар топора: “…неподчинение протоколу применение силы разрешено…”

Он сделал шаг к ней. В его руке блеснул шприц. В этот момент Лина поняла, что выбор между ложным покоем и этим хаосом был иллюзией. Выбора не было. Был только принудительный контроль.

Она отшатнулась, прижимаясь спиной к холодной стене. Но двое других обитателей камеры, уже получивших свою дозу, с пустыми, послушными лицами, схватили ее за руки. Их прикосновение было безжизненным, как у манекенов. Их пальцы сменали мягкие руки, впивались ногтями в кожу. Лина пыталась вырваться. Они рывками подвели ее к стражнику.

Игла вошла в шею. Резкий укол. Холод, расползающийся по венам. И затем… Тишина.

Мгновенная, оглушительная тишина.

Гул прекратился. Шепоты смолкли. Яркие, мучительные краски мира снова поблекли до знакомых пастельных тонов. Давящая тяжесть в груди исчезла, сменившись легкой, безвоздушной пустотой. Ее тело перестало дрожать. Сердцебиение замедлилось до ровного, механического ритма. Ноги подкосились, но ее уже никто не держал.

Она сидела на холодном из кафеля, глядя в пустоту. Она снова была машиной. Исправной. Функциональной.

Ее отпустили. Конвой из двух стражников проводил ее до квартиры. Они шли молча, немного поддерживая ее под руки.. Город снова был стерильным, белым, беззвучным. Идеальным.

У ее двери стоял человек в строгом сером костюме. Его лицо было узким, с острыми чертами, а глаза смотрели с холодной, хищной учтивостью. Он напоминал лису, наблюдающую за глупой мышью, которая по какой-то причине решила дерзить самоуправством и идти против системы. Он излучал пафосную, напыщенную уверенность, лишь слегка приглушенную действием препарата.

– Гражданка Лина, – произнес он, и его голос был сладким, как сироп, но с металлическим привкусом. – Приношу извинения за причиненные неудобства. Система быстрого реагирования иногда бывает… излишне усердной в защите общественного спокойствия.

Она смотрела на него, не отвечая. Ее разум был чистым, пустым листом. Но глубоко внутри, под толщей химического льда, в том месте, куда не мог проникнуть Калморин, что-то шевельнулось. Крошечная, холодная искра.

– Ваше состояние стабилизировано, – продолжал он. – Вам предоставлен один выходной для полного восстановления функциональности. – Он сделал паузу, и его губы растянулись в чем-то, что должно было быть улыбкой. Это было похоже на оскал. – Если вы чувствуете, что наша идеальная система в чем-то вас не удовлетворила… я всегда к вашим услугам. Для решения… особых вопросов.

Он протянул ей тонкую белую карту. Она взяла ее механическим движением.

Человек кивнул, развернулся и ушел, его шаги были беззвучны по белому полу коридора. Двое сопровождающих последовали за ним.

Лина вошла в свою квартиру. Дверь закрылась. Она стояла посреди стерильной, безликой комнаты, сжимая в руке белую карту. Подняла ее, посмотрела попыталась прочитать.

И тогда, сквозь химический туман, на нее хлынуло воспоминание. Не звук, не образ, а чистое, нефильтрованное ощущение. Ярость. Животная, всепоглощающая ярость, которую она испытывала в камере, когда к ней протянулись руки. Ярость, которую она не могла выразить. Ярость, которую она научилась чувствовать и распознавать.

Она сжала карту так сильно, что хрустнул пластик, но не эмоций, не реакции тела не последовало. Только тонкая струйка крови стекающая на пол. Так, неподвижно, глядя в одну точку перед собой она простояла несколько часов. Дозу ввели лошадиную. Но внутри, в самой глубине, где-то подо льдом, та самая искра не гасла. Она тлела. И ждала.

Глава 4

Не единстваннаяОна стояла так неизмеримо долго. Пока белые стены не начали медленно вращаться тенью потолочных панелей, медленно перетекая в вечерние сумерки. Сжатая в кулаке карта впивалась острым краем в ладонь, и эта тупая боль была единственным реальным ощущением в море химического спокойствия.

Она разжала пальцы. Белая карта упала на идеально гладкий пол. На ней не было ни имени, ни должности. Только штрих-код и номер. Шестнадцать цифр, выгравированных с хирургической точностью.

Опять посмотрела вниз, прожигая ее взглядом. Подняла карту и положила ее в ящик стола. Ровное, механическое движение. Но когда ящик закрылся с тихим щелчком, она почувствовала нечто новое. Не ярость. Не страх. Не смятение. Это было холодное, безжалостное понимание. Ей приоткрылся шлюз в катакомбы идеального города.

Она подошла к окну. Он расстилался внизу, залитый искусственным светом. Безупречный. Мертвый. И она смотрела на него не как житель, а как археолог на древние руины. Она видела структуру. Каркас системы. И видела трещины. Те самые трещины, в которые провалилась ее таблетка.

Ее взгляд упал на вентиляционную решетку – стерильную могилу ее старой жизни.

***

Три дня. Семьдесят два часа стабильного, химически выверенного спокойствия. Лина вернулась к своему столу, к своему столу, к тихому гулу систем жизнеобеспечения. Ее пальцы вновь скользили по клавиатуре, вытравливая малейшие намеки на скепсис или иронию из текстов чиновников. Она была функциональна. Исправна. Предсказуема. Но теперь эта предсказуемость отдавала горечью, как привкус старой, несвежей воды.

Каждое утро она принимала капсулу Калморина под пристальным, хоть и невидимым, оком системы. Биометрические датчики в ее квартире и на рабочем месте фиксировали пульс, давление, микровыражения лица. Любое отклонение – и к ней могли нагрянуть с "профилактическим визитом". Она научилась обманывать датчики. Улыбаться предписанной улыбкой, когда внутри все сжималось в холодный ком. Дышать ровно, когда воспоминание об игле в шее заставляло сердце биться чаще. Она стала актрисой в собственном жизни, и сценарием была ее прежняя, безмятежная жизнь.

Но внутри, под слоем льда, работал новый механизм – безжалостный, аналитический ум, пробужденный яростью и страхом. Она наблюдала. Запоминала. Искала слабые места. Трещины.

Ее взгляд упал на коллегу, Айрика, из отдела логистики. Он был таким же гладким и безэмоциональным, как и все. Но однажды, проходя мимо его стола, она заметила едва уловимую оплошность. На мгновение, всего на долю секунды, его взгляд задержался на экране с данными о распределении ресурсов, и его палец непроизвольно дрогнул, не нажимая клавишу. Это была не ошибка. Это была задержка. Признак внутренней борьбы. Признак мысли.

Она действовала осторожно, как сапер на минном поле. В столовой, во время регламентированного перерыва на прием питательного и с химической стороны, полностью здорового обеда, она подсела к нему. Их разговор был выверен до запятой: об эффективности новых алгоритмов, о стабильности климат-контроля в их секторе. И тогда, в паузу, заполненную лишь звуком жевания, она сказала, глядя в свою тарелку:

– Странный инцидент на прошлой неделе. В коридоре. Мужчина.

Она не смотрела на него, но краем глаза видела, как его пальцы чуть сильнее сжали ложку.

– Сумасшедший, – ровным тоном ответил Айрик. – Их иногда вылавливают.

– Он что-то сказал. Беззвучно, – продолжила Лина, делая глоток безвкусной жидкости. – Интересно, что он хотел сообщить.

– Как я понимаю, ты хочешь изучить дополнительные возможности по улучшению качества переводов, – без колебаний, предположил совершенно спокойно. – Это заслуживает уважения – такое огромное желание быть еще более полезной обществу. Я отправлю начальству запрос о твоей просьбе к допуску на некоторые уровни и передам соответствующие данные для перевода по теме. Рад быть полезен.Она позволила себе микроскопическую паузу. – Его лицо… на нем были морщины. Не от улыбок.

– Ключ к языкам мира приходит вместе с их носителями, – губы растянулись в вежливой улыбке. – Это ключевой аспект в работе с ними. Буду ждать допуск и документы.

Айрик ничего не ответил. Но через два дня, передавая ей данные для перевода, он незаметно подсунул в стопку цифровых носителей маленький, неподписанный чип. Действие было отработано до автоматизма, но Лина уловила легчайшее напряжение в его запястье.

Дома, в стерильной тишине своей квартиры, она вставила чип в свой личный, не подключенный к сети, терминал. На экране всплыла одна-единственная строка – адрес в Промышленном Секторе-7, зона заброшенных водоочистных сооружений, и время: 21:00.

Ровно в назначенный час она стояла перед ржавой дверью, затерянной в лабиринте серых труб и закоксованных механизмов. Воздух был густым и влажным, пахло окисленным металлом и стоячей водой. Здесь, в подземелье, не работали системы климат-контроля. Здесь пахло миром, каким он был когда-то, – старым, грязным и живым.

Дверь открылась беззвучно. За ней стоял он – тот самый мужчина из коридора. Его лицо при приглушенном свете выглядело еще более иссеченным, а в глазах, тех самых, где горел запретный огонь, читалась усталость, смешанная с любопытством.

– Переводчик, – произнес он, и его голос был низким, с хрипотцой, непривычно живым после монотонного гула города. – Я удивлен, что ты пришла. И что ты помнишь.

– Я помню вопрос, – ответила Лина, переступая порог. – «Ты слышишь?». Теперь у меня есть ответ. Да. Слышу.

Его звали Торас. Он был бывшим архивариусом, одним из последних, кто пытался сохранить уцелевшие обрывки цифровой памяти сгоревших архивов. Он рассказал ей о «Великом Умиротворении» не как о благом деянии, а как о катаклизме. О том, что человечество не "избавили"от эмоций. Их кастрировали. Выжгли каленым железом Калморина и ему подобных с помощью масштабной пропагандой:

“Обязательная вакцинация! Не подвергайте себя и детей вновь вспыхнувшей эпидемии Кори С-687!”.

“Цифра заболеваний растет! В странах наблюдается острая нехватка коек и мед персонала! Не в коем случае не бросайте курс! Вирус все чаще вступает в открытую фазу”.

“Масштабная трагедия, унесшая миллионы! Все кто отказался от вакцинации и заболел умирают в течении трех суток! Больницы не знаю куда девать столько мертвых тел! Мест на кладбищах больше нет! В Крематории очереди на месяцы вперед! Не пропускайте прием Капсул У-92!”

“Капсулы У-92 – это порыв в химической отрасли! Крупные фарм компании начали совместную работу над улучшением формулы!”

“Профилактика болезней выходит на новый уровень! Поднимайте иммунитет организма с помощью Витаминов с новым действующим веществом Калморином! Специально выведенный химический состав позволяет не только поддерживать здоровье в тонусе но и успокаивает нервы!”

“Безоговорочный победитель среди открытий этого столетия! Прорыв науки и всего Человечества! Калморин! Калморин – каждому необходим! Не допустите повторение истории с вирусом Кори С-687! Принимайте Калморин ежедневно и берегите себя и своих близких!”

“Сенсация! Правительство утвердило прием Калморина на федеральном уровне! Теперь это станет обязательным в Детских Садах, Школах и Университетах! Не забудьте записаться на учет!”

“ Важные новости: недавно прошли всемирные праздничные дни, посвященные открытию Калморина. Наш город еще никогда не был столь организованным и безопасным! Это, бесспорно, заслуга всех, кто десятки лет назад взял за постоянную привычку – прием курса Калморина и всячески агитировал остальных поступать так же! Давайте вместе почтим всех этих людей минутой тишины. Пусть их достигнет всеобщее уважение и благодарность!”

Пропустив Лину внутрь, Торас осмотрел ее с ног до головы, хмыкнул и начал монолог.

– Людей десятилетиями пичкали прогрессивной формулой от всех проблем. Постепенно, стали вводить новые заголовки, твердившие что эмоции – это зло. Что избыток эмоций вызывает онкологические заболевания, старят людей, подвергая кожу постоянным нагрузкам которые провоцируют появление глубоких морщин. И многое другое. Чем дольше человек принимал курс, тем более внушаемым и покорным он становился. Но сорняки чувств оказались живучи. Они прорастали в темноте, в снах, в тишине между слов. И находились те, кто учился их слушать. Некоторые выдвигают теории о мутации генов при агрессивном химическом влиянии на организм, но научных подтверждений данной гипотезы все еще нет.

– Ты не единственная, – сказал Торас, проводя рукой по стеллажам с древними серверами. – Но ты… переводчик. Ты чувствуешь не только боль. Ты чувствуешь власть слов. Их истинный вес. Это редкий дар. И смертельно опасный.

Видимо решив, что рассказал все необходимое, Торас молча пошел вперед. Переводчице оставалось только последовать за ним, а дальнейшие вопросы, возникшие после краткого курса забытой и запрещенной истории, были полностью проигнорированы.

Именно он стал тем, кто привел ее к Марену. Ключику, отворившему заколоченную дверь.

Они спустились еще глубже, в подвал, где воздух был таким густым, что его можно было резать ножом. Помещение освещалось тусклым аварийным светом, выхватывающим из мрака причудливые декорации: груды старых книг с пожелтевшими страницами, полуистлевшие холсты с искаженными, кричащими изображениями, разобранные музыкальные инструменты. И в центре этого хаоса, на ящике из-под патронов, сидел человек.

Сначала Лина подумала, что это статуя. Его лицо было маской – бесстрастной, идеально симметричной, с кожей неестественного бледно-персикового оттенка и блеклыми губами. Это был профессиональный грим, скрывающий каждую морщинку и характерные черты. Но глаза… Глаза невозможно было скрыть. Они были цвета грозового неба, пронзительные и всевидящие, и в них плясали черные молнии осознанного безумия.

– А вот и наша новая слушательница, – произнес он. Голос Марена был подобен старому, выдержанному вину – бархатистый, глубокий, с бесконечными обертонами. Каждое слово было не просто звуком, а тактильным ощущением. Оно вибрировало в костях, касалось извилин мозга. – Лина. Та, что умерщвляла слова. А теперь слышит, как они кричат из-под земли.

Он не двигался с места, но его присутствие заполнило собой все пространство, уго уверенность. Он был харизматичен. Опасен.

– Торас говорит, ты крайне образована, множество раз побеждала в международных конкурсах еще с детства. Наверное обеспеченная семья тому поспособствовала. У тебя живой ум. Это хорошо. Мертвых я не воскрешаю. Я лишь пробуждаю спящих. Надеюсь с характером проблем не будет.

Лина стояла, чувствуя, как под действием его голоса химический лед внутри нее дает первые трещины. Гул, тот самый черный язык мира, здесь был не хаотичным визгом, а сконцентрированной, направленной силой. Он исходил от Марена.

– Ты используешь его, – тихо сказала она. – Черный язык. Осознанно.

– Я – поэт, – поправил он, и на его губах, под слоем грима, дрогнула тень улыбки. – А поэзия – это не набор частот. Это взлом реальности. Легитимный язык – это ложь, упакованная в стерильную обертку. А я работаю с правдой. А правда всегда уродлива. И всегда ранит.

Он медленно поднялся и сделал шаг к ней. Лина инстинктивно отступила, ударившись спиной о холодную бетонную стену.

– Не бойся боли, маленький переводчик, – его голос стал тише, но от этого лишь интенсивнее. – Боль – это свидетельство жизни. Они отняли у нас боль, забрав заодно и радость, и любовь, и ярость творчества. Они оставили нам лишь суррогат – спокойствие, похожее на разложение. Я возвращаю людям их боль. А вместе с ней – и все остальное.

– Это не возвращение, – голос Лины прозвучал резко, отрезающе, и она сама удивилась этой твердости. Химический туман в голове рассеивался под напором адреналина. – Это… заражение. Вы не лечите, вы подменяете одну болезнь другой. Тот хаос, что я слышала… он разрушителен. В нем нет истины. В нем только шум.

Марен замер, и в его глазах-грозах вспыхнул неподдельный интерес. Он оценивающе склонил голову.

– Очень хорошо. Ты не падаешь на колени, не ищешь спасения. Ты споришь. В твоих жилах все еще течет что-то, кроме Калморина. А что есть истина, переводчица? – Он сделал еще один шаг, сократив дистанцию до минимума. Его бархатный голос обволакивал ее, проникал под кожу. – Удобная ложь, на которой построен этот город? Или уродливый, кричащий факт? Шум, который ты слышишь, – это не болезнь. Это симптом. Симптом того, что пациент еще жив, вопреки всем усилиям врачебных палачей.

– И вы предлагаете вскрыть его без анестезии? – парировала Лина, цепляясь за логику, как за якорь. – Чтобы он истек кровью на вашем операционном столе? Вы называете себя поэтом, но ваши слова… они не создают. Они разрывают.

– Создание всегда начинается с разрушения! – его голос пророкотал, и Лина почувствовала, как вибрация проходит по ее телу. – Чтобы построить новый храм, нужно расчистить место от руин старого. Легитимный язык – это руины, прикрытые белым полотном. Я срываю это полотно. Мои слова – это молот. Они не должны ласкать слух. Они должны бить в наковальню реальности, высекая искру.

Он протянул руку, но не чтобы дотронуться до нее, а как бы очерчивая в воздухе невидимые образы.

– Ты говоришь, что я не создаю? Ты ошибаешься. Я создаю трещины. В их идеальном фасаде. В их стерильном сознании. Сквозь эти трещины и просачивается свет. Настоящий свет. А твой дар… – Он пристально посмотрел на нее, и ей показалось, что он видит не ее лицо, а саму структуру ее мысли. – Ты чувствуешь вес слова. Ты знаешь, как его можно убить. Значит, ты интуитивно понимаешь, как его можно оживить. Научить снова ранить и исцелять.

Лина замолчала, ее ум лихорадочно работал. Он был опасен. Он был безумен. Но в его безумии была своя, извращенная логика. Логика раковой клетки, которая, уничтожая организм, доказывает, что она жива.

– Вы хотите сделать из меня оружие, – констатировала она без эмоций.

– Я хочу сделать из тебя ремесленника, – поправил он. – Оружием ты сделаешь себя сама, если захочешь. Ты уже начала. Ты пришла сюда. Ты ищещь ответы, а не утешение. Ты слышишь Шепот и не сошла с ума. Это многое говорит о тебе.

– А что он говорит? – в ее голосе прозвучал вызов.

– Что ты – не слепая овца. Что ты – та самая трещина. И твое предназначение – не заделать себя, а расширяться, пока все стекло не разлетится вдребезги.

Он отступил на шаг, давая ей пространство. Внезапное ощущение пустоты после его давления было почти болезненным.

– Я не буду тебя уговаривать, – сказал Марен, и его голос снова стал ровным, почти бытовым. – Уговаривают принять таблетку. Я предлагаю тебе выбор. Уйти обратно, в тишину. Вернуться к своему стерильному столу и вытравливанию душ из слов. Или остаться. И научиться вкладывать их обратно. Со всей их грязью, болью и… славой.

Лина посмотрела на Тораса, стоявшего в тени. Его лицо было невозмутимым, но в его позе читалось напряжение. Он ждал. Она посмотрела на груды книг, на искаженные изображения на холстах – на свидетельства того мира, который пытались стереть из памяти. Мира чувств.

Она думала о птице, бьющейся о стекло. О пустом взгляде матери. О жирном шепоте стражника. О холодной игле в шее. И о той ярости, что выжгла в ней ту самую, холодную искру.

Она сделала шаг вперед. Навстречу Марену.

– Я не хочу возвращаться в тишину, – тихо, но четко сказала она. – Я хочу понять, что я слышу.

На этот раз тень улыбки на его губах стала явственнее.

– Это и есть первый и самый важный урок. Понимание придет позже. Сначала нужно научиться слушать. А слушать – это самая опасная форма неповиновения.

Глава 5

НачалоОн стал ее наставником. Их встречи были редкими и каждый раз проходили в новых местах – в заброшенных тоннелях, в пустых цистернах, на чердаках мертвых заводов. Марен был блестящим учителем. Он рассказывал ей об истории языка, о том, как слова не просто описывают реальность, а формируют ее. Он учил ее различать оттенки в черном гуле – отделять страх от гнева, отчаяние от ненависти.Часто проводил экскурсии по руинам человеческой души, вычленяя эмоциональные строки и события из старых книг.

Их первыми учебниками стали те самые полуистлевшие книги из его подвала. Он заставлял ее читать вслух – не официальные отчеты, а стихи, романы, поэмы и очерки, написанные за века до Великого Умиротворения. Сначала она делала это механически, своим старым, «пустым» голосом. Марен останавливал ее на первом же слове.

– Нет. Ты не произносишь фонемы. Ты прикасаешься к ране. Слово «любовь» – это не статистика репродукции. Это шрам, оставленный прикосновением. Слово "ярость"– это не нарушение общественного спокойствия. Это землетрясение души. Попробуй снова. Почувствуй текстуру.

Он учил ее различать оттенки в черном гуле – отделять страх от гнева, отчаяние от ненависти.

– Страх – холодный и соленый, как слеза, – говорил он, пока они стояли в толпе на безупречной улице, и Лина сжимала зубы от накатывающей волны чужих эмоций. – Он липнет к коже тонкой пленкой. А гнев… гнев горит. Он сухой и острый, как щепа. Слушай не слова, слушай тембр. Слушай пространство между мыслями. Там живет правда.

Он давал ей «упражнения». Посылал в самые людные места – на центральные терминалы, в столовые – с одним заданием: не просто слушать, а "сопереживать". Найти один, самый яркий поток чужого страдания и попытаться удержать его в себе, не разрываясь на части.

– Они не монстры, Лина, – говорил он, видя, как она содрогается, прижавшись к стене в метро. – Они – зеркала. В них отражается твоя собственная, непрожитая боль. Ты должна не отгородиться от нее, а пропустить через себя. Стать проводником. Только так ты перестанешь быть жертвой Шепота и начнешь им управлять.

Он рассказывал ей об истории языка, о том, как слова не просто описывают реальность, а формируют ее.

– До Умиротворения было Время Мифов, – его голос в темноте заброшенного цеха звучал, как голос древнего сказителя. – Люди верили, что слово может призвать дождь, исцелить болезнь, начать войну. Они были правы. Они просто не понимали механизма. Система поняла. Они не уничтожили слова. Они кастрировали их, выхолостили магию, оставив лишь функциональную оболочку. Твоя прежняя работа была частью этого процесса. Теперь ты должна научиться обратному.

Он читал ей свои стихи. Это не были строки в привычном понимании. Это были сгустки чистой, нефильтрованной эмоции, облеченной в слова, которые резали слух, ворошили давно похороненные воспоминания, заставляли тело содрогаться.

Лина менялась. Ее покорность таяла, как иней на стекле, уступая место холодному, острому скепсису. Она начала видеть систему не как незыблемый порядок, а как хрупкую конструкцию, поддерживаемую страхом и ложью. Ее рациональный ум, некогда служивший механизму, теперь работал против него. Она стала осторожной, вдумчивой. Она заметила, как ловчее стала улавливать скрытые мотивы людей, предугадывать их действия. Ее собственная маска стала идеальной.