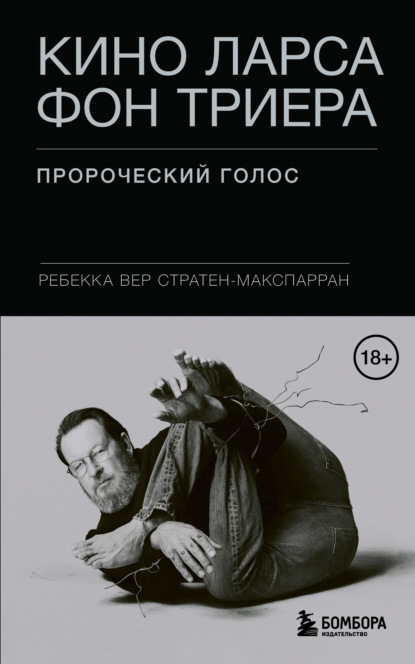

Кино Ларса фон Триера. Пророческий голос

Издательство:

ООО «Издательство «Эксмо»

Метки:

анализ художественных произведений,знаменитые драматурги и режиссеры,философия искусства,современное искусство,киноиндустрия,киноискусство,киноведение,творческая биография,исследования творчества,культовые режиссерыЖанры:

биографии и мемуары,зарубежная публицистика,кинематограф / театр,искусствоведение,зарубежная литература о культуре и искусствеПеревод:

А. Е. РытвинКниги этой серии:

«Кино должно быть неудобным – как камешек в ботинке». – Ларс фон Триер

Ларс фон Триер – имя, звучащее как приговор, как шепот из самых темных уголков человеческой души. Режиссер-провокатор, визионер, чьи фильмы – не развлечение, а визуальный катарсис.

Он не стесняется боли, не боится уродства, и в этой смелости – его пророческий дар.

От догматичной аскезы «Идиотов» до эмоциональной мощи «Танцующей в темноте», от философского мрака «Меланхолии» до скандальной откровенности «Нимфоманки», Триер создал кинематографическую вселенную, где красота неотделима от страдания, а истина рождается в муках.

Книга «Кино Ларса фон Триера: Пророческий голос» – это не просто анализ фильмов, это путешествие в лабиринт сознания одного из самых значительных режиссеров современности. Она исследует эстетику избыточности и природу Зла, раскрывая глубинные смыслы, скрытые за шокирующими образами.

Эта книга – ваш проводник в мир Ларса фон Триера, если вы:

– испытываете отвращение и вместе с тем очарование его фильмами и хотите понять природу этого притяжения;

– стремитесь к глубокому анализу кинематографического языка и авторского стиля;

– интересуетесь философией кино и тем, как экран может отражать и предсказывать социокультурные сдвиги;

– цените интеллектуальное кино, выходящее за рамки развлекательного контента;

– хотите разгадать загадку гения, балансирующего на грани безумия.

Внутри вы найдете:

– детальный разбор ключевых тем в фильмографии Триера: от экзистенциального отчаяния до социальных и политических прозрений;

– исследование визуального стиля режиссера: от ручной камеры Dogme 95 до завораживающей операторской работы в поздних фильмах;

– анализ противоречий и скандалов, сопровождающих творчество Триера, и их влияния на восприятие его фильмов;

– глубокое погружение в символизм и метафоры, которыми насыщены его кинематографические полотна.

«Кино Ларса фон Триера: Пророческий голос» – это не книга для легкого чтения. Это интеллектуальный вызов, приглашение к серьезному разговору о кино как искусстве, способном определять наше восприятие реальности и заглядывать в будущее.

В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.