- -

- 100%

- +

Estos condicionantes estructurales imponen un buen número de restricciones a la hora de observar cómo los hogares en los espacios no centrales desarrollan sus estrategias de desplazamiento de la metrópoli. Considerando ese tercer eje de la accesibilidad, los sujetos y sus decisiones, la literatura ha consignado diversas estrategias de los hogares más desfavorecidos que, por lo general, propenden a mantenerles en su situación de exclusión vivida. De este modo, se ha señalado que, al ubicarse en posiciones no centrales y al contar con menos oportunidades de desplazarse, las poblaciones desfavorecidas tienden a hacer una vida mucho más local. En las inmediaciones de su vecindario despliegan la mayoría de sus actividades, aunque los lugares y los espacios para hacerlo no sean los más convenientes. Desde el punto de vista de los viajes, esto se manifiesta en un menor número de desplazamientos y en distancias recorridas más pequeñas (Serulle y Cirillo, 2016: 112). En este aspecto son especialmente relevantes las estrategias locales de trabajo. Ante la ausencia de otros medios, no es extraño que los pobladores más pobres se trasladen a sus empleos andando (Plaut, 2004: 237). Esto condiciona que tengan que recurrir a empleos que se encuentren en las inmediaciones, obteniendo peores condiciones laborales y menores ingresos (Tait, 2003: 46; Vignoli, 2008: 64).

No obstante, puesto que del trabajo depende la obtención de los ingresos con que el hogar va a sostenerse, es muy habitual que se destinen los mayores recursos y esfuerzos a los viajes para este tipo de actividad en comparación con la realización del resto de las actividades necesarias para la reproducción social, es decir, se prioriza al trabajo en lugar de la sanidad o la educación (Diaz, Plat y Pochet, 2013: 59; Le Vine, Lee-Gosselin, Sivakumar y Polak, 2013: 8). Sin embargo, las decisiones relacionadas con la movilidad que se toman en los hogares en espacios no centrales de las metrópolis siempre están circunscritas por estrechos márgenes de acción y de maniobra.

Esta mayor dependencia del entorno local tiene correlación con la extensión de redes de sociabilidad más densas en el vecindario. Ante las dificultades para trasladarse fuera del entorno inmediato para satisfacer las necesidades más básicas, los habitantes pobres de zonas limítrofes encuentran en sus vecinos y conocidos redes suficientes que les ayudan a solventar las primeras necesidades (Avellaneda y Lazo, 2011: 55; Jouffe, 2011: 86).

Desde estas consideraciones tenemos un enfoque más apropiado de las dificultades de las poblaciones de nuestras investigaciones a la hora de acceder a los diferentes servicios y actividades necesarios para su reproducción. En las investigaciones desarrolladas en las diferentes colonias y fraccionamientos, ha sido habitual encontrar hogares desplazados de los epicentros metropolitanos, los cuales tienen escasos empleos, bienes y servicios en sus inmediaciones; además, cuentan con menos acceso al automóvil y a las modalidades masivas del transporte público y, en consonancia, tienen que solventar difíciles decisiones sobre cómo van a trasladarse por la metrópoli. Todas estas dificultades de accesibilidad agregadas amenazan con sostener procesos de exclusión socioterritorial, que también han sido documentados en otros estudios y latitudes. La suma de estas condiciones genera amplias situaciones de vulnerabilidad urbana para las comunidades más desfavorecidas (Hernández, 2012: 128; Lutz y Lutz-Fernandez, 2010: 125), erosionando los presupuestos familiares (Avellaneda, 2008: 17) y perpetuando la situación de pobreza y de exclusión social. En las siguientes investigaciones intentaremos mostrar cómo la particular ubicación en entornos no centrales de una urbe que aspira a ser global, como el amg, deja en la penumbra a unas poblaciones que, desde el punto de vista de sus desplazamientos y sus necesidades más básicas, enfrentan cotidianamente grandes retos de subsistencia.

Municipios no centrales en el amg

Las investigaciones que se presentan en este libro se ubican en el ámbito de los municipios no centrales del amg. Esta conurbación, que es la segunda en tamaño de México y la más importante del occidente del país, la componen 4 725 603 habitantes, distribuidos en los municipios de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto. Por cuestiones que se detallarán más adelante, consideramos municipios no centrales a los cuatro últimos. La conformación de la urbe se ha dado a través de procesos y de ritmos muy diferentes, en función de crecimientos dispares de los municipios conurbados. Una resumida imagen de esto puede derivarse de la lectura de los datos sobre el crecimiento de cada uno de los municipios (véase tabla 1).

Tabla 1. Población de los municipios del área metropolitana y tasas de crecimiento anualMunicipioHabitantes año 1980Habitantes año 2000Habitantes año 2015Tasa de crecimiento anual 1980-2000Tasa de crecimiento anual 2000-2015Guadalajara1 626 1521 646 3191 460 1480.06-0.8Zapopan389 0811 001 0211 332 2724.841.93Tlaquepaque177 324474 178664 1935.052.27Tonalá52 158337 149536 1119.783.14Tlajomulco50 697123 619549 4424.5610.46El Salto19 88783 453183 4377.435.39Fuente: Elaboración propia con base en censos y la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi).

El municipio de Guadalajara mantuvo constante su población desde el año 1980, y fue en el periodo de 2000 a 2015 que experimentó una disminución de habitantes a un ritmo anual del 0.8%. Los crecimientos moderados de Zapopan, especialmente importantes en el lapso 1980-2000, han motivado que en términos poblacionales se acerque bastante al municipio de Guadalajara. En este mismo periodo de 1980 al año 2000 son muy apreciables los crecimientos de El Salto a una tasa del 7.43% anual, que estaba pasando de ser un municipio rural a convertirse en un núcleo industrial, y, sobre todo, de Tonalá, que, en su proceso de conurbación, crecía a una tasa del 9.78% anual. En el periodo más cercano se evidencia un crecimiento de la urbe en sus zonas más periféricas, conforme a lo que ha sucedido en otras metrópolis latinoamericanas y que ya ha sido consignado en la revisión de la literatura. El municipio más externo, El Salto, afianza su conurbación con la metrópoli, creciendo a una tasa anual del 5.39%, mientras que la mayor parte del crecimiento se produce en Tlajomulco, que en 15 años pasó de superar apenas los 120 000 habitantes a rozar los 550 000, manifestando tasas de crecimiento del 10.46%.

Estas consideraciones reflejan un panorama muy variado y diferenciado al interior de cada uno de las entidades, que motivan en buena parte la selección de nuestro ámbito de estudio de los municipios no centrales de la metrópoli. Esta desigualdad socioterritorial se expresa en muy variados ejes. Desde el punto de vista urbano, nos encontramos con amplias diferencias en términos de infraestructura, vialidades y servicios. Mientras que Guadalajara muestra indicadores de ciudad central completamente consolidada, el resto de municipios presenta aún algunos rezagos en su urbanización. La peor situación la representan El Salto y Tonalá, acaso los dos municipios más marginados. En El Salto, la mitad o más de sus vialidades carecen de alumbrado, de recubrimiento asfáltico o empedrado y de banqueta. Los indicadores de Tonalá son mejores, pero sigue estando muy desaventajado respecto al resto de municipios, sobre todo Guadalajara. Así, el 36% de sus vialidades no tienen banqueta, el 30.57% carecen de revestimiento y el 20% no tiene alumbrado. Una situación contrastante la representa Tlajomulco, municipio donde sólo el 13% de sus vialidades carecen de recubrimiento, pero, en cambio, en el 36% de las mismas no hay banquetas. En realidad, Tlajomulco es un territorio que aglutina amplias polaridades. Está conformado por fraccionamientos cerrados, en ocasiones de más de diez mil viviendas, de clases bajas y con muchos problemas ambientales, pero también integra en el corredor López Mateos Sur nuevos desarrollos inmobiliarios de clases altas igualmente cerrados. De ahí surgen esas amplias diferencias en términos de infraestructura vial y de equipamiento (véase tabla 2).

Tabla 2. Principales características del medio urbano según municipioMunicipio% de vialidades sin banqueta% de vialidades sin recubrimiento% de vialidades sin alumbrado% de vialidades con restricción a autosGuadalajara6.360.933.655.83Zapopan30.0418.2512.3510.62Tlaquepaque31.5820.7414.776.45Tonalá36.1030.5719.853.59Tlajomulco35.8412.7812.086.48El Salto62.8556.0449.421.42Total27.3616.7113.336.81Fuente: Elaboración propia con base en las Características de las Localidades y del Entorno Urbano 2014 del inegi.

Las disparidades entre municipios se recrean también en lo que respecta a las condiciones de las viviendas. Los índices de informalidad son considerablemente bajos para el municipio central, Guadalajara. Sin embargo, en Tlajomulco más del 30% de las propiedades carecen de escrituras y en Tlaquepaque la cifra supera el 26%. En El Salto casi el 30% de los hogares disfrutan de electricidad de manera irregular ante la ausencia de medidores. Este municipio también experimenta una menor dotación de infraestructura sanitaria dentro de las viviendas en la forma de baños, con diferencias notables en comparación con Zapopan, y presenta mayores índices de hacinamiento al tener un promedio de 2.15 residentes por dormitorio (véase tabla 3).

Tabla 3. Condiciones de las viviendas según municipioMunicipio% sin escrituración% sin medidor luzBaños por viviendaResidentes por dormitorioGuadalajara10.722.151.571.77Zapopan15.807.311.691.88Tlaquepaque26.3412.491.471.79Tonalá21.7512.161.611.80Tlajomulco30.4118.741.491.96El Salto20.6629.691.292.15Total18.459.401.571.85Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2016 del inegi.

El sentido periférico de El Salto vuelve a resaltar, en comparación con el resto de los municipios, en algunas estadísticas de movilidad en los hogares, los cuales sólo disponen de una media de 0.29 vehículos, cuando en Zapopan se llega a 0.87. Esta naturaleza periférica es compartida también por Tlajomulco en relación con el tiempo promedio que tardan los integrantes del hogar en llegar a un hospital. En El Salto y en Tlajomulco se necesitan más de 40 minutos para llegar a este tipo de instalaciones, cuando en Guadalajara el tiempo promedio es inferior a los 20 minutos. Las estadísticas apuntan a que Tlajomulco y, sobre todo, El Salto viven dentro de esas dinámicas de aprovechamiento de los recursos cercanos que ya han sido comentadas. En El Salto, aunado a su bajo nivel de motorización, observamos un leve gasto de los hogares en transporte público, una media de 305 pesos mexicanos mensuales. Es inferior todavía el gasto en este rubro en Tlajomulco (299 pesos), aunque esto se compensa con un mayor nivel de motorización (véase tabla 4).

Tabla 4. Condiciones de movilidad de los hogares según municipiosMunicipioAutomóviles por hogarCamionetas por hogarMedia minutos al hospitalGastos mensuales en transporte públicoGuadalajara0.480.1619.58481.65Zapopan0.620.2529.59382.99Tlaquepaque0.480.1835.61444.98Tonalá0.520.2230.54389.53Tlajomulco0.310.1640.65299.18El Salto0.190.1041.19305.16Total0.500.1929.41411.04Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2016 del inegi.

Cuando cambiamos el foco de atención de los hogares a los individuos, las diferencias son igualmente notorias entre los diferentes municipios que conforman el amg. Los mayores ingresos son los de los habitantes de Zapopan, municipio que por éste y otros indicadores hemos considerado como central. Aquí, por trimestre, cada integrante ingresa una media de 12 476 pesos mexicanos. La gran polaridad existente en el municipio de Tlajomulco se expresa también a nivel de ingresos. En este municipio, por término medio cada habitante ingresa al trimestre un promedio de 11 930 pesos. Sin embargo, se aprecia que el punto de corte para el 5% más pobre de la población es casi el más bajo para toda el área metropolitana (123 pesos de ingreso trimestral por habitante); por el contrario, el punto de corte para el 5% más adinerado de la población es el más alto de la conurbación

(49 797 pesos trimestrales). La naturaleza marginada de El Salto vuelve a resaltar en nuestro análisis. En esta población los habitantes ingresan al trimestre menos de la mitad de lo que consiguen obtener los habitantes de Zapopan (véase tabla 5).

Tabla 5. Ingresos per cápita según municipiosMunicipioMedia de ingresos trimestrales per cápitaPercentil 5Percentil 95Guadalajara9 523.24195.6535 060.86Zapopan12 476.77236.2441 086.95Tlaquepaque8 698.40146.7334 239.13Tonalá8 957.15195.6535 217.39Tlajomulco11 930.41122.9549 796.41El Salto5 596.03122.2819 180.32Total10 128.36195.6535 608.69Fuente: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2016 del inegi.

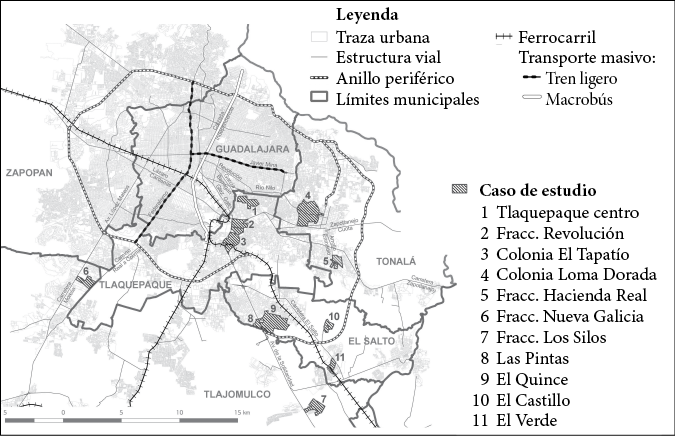

En términos generales puede señalarse que Guadalajara conforma el núcleo alrededor del cual se ha generado el proceso de conurbación, lo que se refleja en los mejores indicadores de equipamiento urbano, de las viviendas y también de condiciones de los hogares. Zapopan es el municipio desde el cual se ha afianzado la conurbación de la metrópoli, ostentando en algunos aspectos mejores resultados que Guadalajara. Tlaquepaque ocupa una posición intermedia, ya que se encuentra de lleno en la realidad metropolitana y sus indicadores suelen ser medios. El caso de Tonalá es llamativo porque, si bien su historia de conurbación se extiende hasta los años ochenta, lo ha hecho en unas condiciones bastante destacadas de pobreza y rezago social y territorial. El municipio que más marginado queda en su proceso de conurbación es El Salto. Ha experimentado elevados niveles de crecimiento, sin embargo, los desarrollos y colonias que han ido apareciendo en su seno delatan una gran precariedad y desventaja. Por último, Tlajomulco representa un caso complejo, debido a la gran polaridad socioterritorial que manifiesta hacia el interior. Por un lado, alberga un crecimiento desmesurado de fraccionamientos de clase popular, muy deteriorados y en malas condiciones sociales y de habitabilidad a lo largo de la avenida Adolf Horn y, en menor medida, en la carretera a Chapala; por otro, también hospeda a fraccionamientos de clases altas en entornos de altos estándares de equipamiento, alrededor del corredor Adolfo López Mateos Sur. Las investigaciones que se han desarrollado dentro de los cuatro municipios no centrales de la urbe han tenido la intención de mostrar con más detalle cómo los hogares despliegan sus cotidianidades en entornos tan contrastantes. La selección de los casos de estudio, dentro de los municipios no centrales, ha tenido la intención de representar una gran cantidad de hábitats y emplazamientos que condicionan maneras diferentes de accesibilidad urbana para las poblaciones no centrales de la metrópoli (véase mapa 1).

Mapa 1. Municipios y fraccionamientos de estudio

Fuente: Elaboración propia con base en inegi 2010.

Así, por ejemplo, en el municipio de Tonalá se han seleccionado Loma Dorada y Hacienda Real, dos desarrollos dirigidos a las clases medias, pero que se han enfrentado al reto de consolidarse en entornos urbanos pobres y populares. En ambos casos, sobre todo en los momentos iniciales de comenzar los desarrollos, se percibían importantes dificultades de conectividad con el resto de la metrópoli. Asimismo, hemos investigado cómo se desarrolla la cotidianidad en un centro de población localizado en un municipio que no articula las principales dinámicas de inversión de la metrópoli, como es la colonia Centro de San Pedro Tlaquepaque. En este mismo municipio, analizamos las condiciones de accesibilidad de otras dos zonas, una consolidada y otra en vías de consolidación, como son el fraccionamiento Revolución y la colonia El Tapatío, que, además, se encuentran rodeados de dos de las principales vialidades de alta capacidad de la metrópoli.

No obstante, también hemos querido indagar por las condiciones de accesibilidad en entornos más periféricos. Con esta finalidad se ha incluido el caso de Nueva Galicia en Tlajomulco, un fraccionamiento que se desarrolló en una periferia que aglutina un buen número de inversiones privadas dirigidas a las clases medias y altas, y que nos sirve como contrapunto para analizar el resto de casos más depauperados. Asimismo, se ha seleccionado Los Silos, que encarna el fraccionamiento prototípico de vivienda de muy baja calidad, muy alejado de cualquier centro urbano y dirigido a las clases pobres y populares. Por último, nos ha interesado comprobar la situación de localidades rurales que, con el crecimiento metropolitano, se han ido incorporando al amg. Así, dentro del municipio de El Salto, hemos ubicado en Las Pintas, El Verde y El Castillo nuestras indagaciones.

Los múltiples caminos de la accesibilidad urbana en espacios no centrales de la urbe

En el capítulo “Accesibilidad y medios de transporte: el caso de tres colonias de San Pedro Tlaquepaque”, Ivette Flores Laffont y Rodolfo Humberto Aceves Arce analizan la manera como se produce el acceso a los principales servicios urbanos y a las fuentes de trabajo de los habitantes de tres zonas específicamente seleccionadas: la colonia Centro, que tiene un núcleo de población histórico con sus dinámicas y tradiciones, el fraccionamiento Revolución, consolidado desde el punto de vista urbano, y la colonia El Tapatío, aún en proceso de consolidación y enclavado en la ladera de un cerro, por lo que tiene claros problemas orográficos y de desniveles.

Su enfoque se inserta enteramente en la aproximación de la accesibilidad. La particularidad de su capítulo consiste en analizar los viajes, desplazamientos y estrategias, en un municipio consolidado y plenamente urbano, pero que no se ubica en la “parte noble” de la metrópoli y que, por tanto, recibe mucha menos atención e inversiones. Desde esa posición, se analiza el caso de ciudadanos plenamente urbanos e insertos de lleno en las dinámicas de la metrópoli, pero que, por situarse en las zonas no centrales de la urbe, enfrentan dificultades para organizarse y salvar las distancias que los separan de sus lugares más significativos. Especialmente de interés es la sagacidad que muestran los autores a la hora de analizar el rol, no siempre favorable, que desempeñan dos infraestructuras carreteras de alta capacidad que cruzan la ciudad en el municipio de Tlaquepaque y que condicionan la vida y los desplazamientos de los habitantes bajo estudio: la calzada Lázaro Cárdenas y la carretera a Chapala.

Por su parte, Fernando Calonge Reillo, en su capítulo “Horizontes de movilidad en una periferia metropolitana: el caso de El Salto”, trabaja teóricamente el concepto de horizontes de movilidad, haciendo de él una herramienta útil a la hora de enfocar la dimensión vivida de la movilidad y la accesibilidad. Para elaborar este concepto recurre a una variada gama de aportaciones desde la filosofía, la geografía humana, la antropología o los propios estudios de la movilidad y el transporte, para enfatizar la manera cómo, a través de sus desplazamientos por territorios concretos, los sujetos van construyendo los alcances y las fronteras de sus mundos vitales y de sus propias identidades.

Posteriormente, aplica este concepto de horizontes de movilidad para analizar cuatro casos de sujetos que se desenvuelven desde el territorio de El Salto al del resto de la metrópoli. El autor evidencia una gran cantidad de movilidades y de desplazamientos que permiten a los residentes de un entorno tan empobrecido como la periferia de El Salto construir sus rutinas y sus identidades, aunque sea de manera precaria. Su capítulo enfoca esta construcción del territorio y las identidades desde una perspectiva dinámica e histórica. A partir de las vidas de los sujetos que describe, va dibujando los propios cambios a los que ha sido sometido el territorio originariamente rural de El Salto, y cómo iban con ello cambiando sus identidades desde los constantes desplazamientos por la región metropolitana.

En el capítulo “Movilidad urbana y desarrollo humano: la experiencia de dos contextos habitacionales en Tonalá”, María del Carmen Barranco Martín realiza una reconstrucción teórica que le permite situar desde el paradigma de las capacidades el enfoque de la movilidad y accesibilidad urbana. Apoyándose en las obras de Amartya Sen y Martha Nussbaum, reflexiona sobre la manera en que la movilidad puede alimentarse como una capacidad humana, que va a ser clave para entender la inserción de los sujetos en la metrópoli y para vincularse con la consecución de otras capacidades que se desarrollan en el entorno urbano.

La autora aplica esta construcción teórica para analizar dos zonas del municipio de Tonalá: la colonia Loma Dorada y el fraccionamiento Hacienda Real. Su enfoque sobre las capacidades le sirve para analizar las oportunidades territorialmente distribuidas y que ayudan o dificultan a los sujetos en el desarrollo de sus distintas capacidades. Así, dentro de este marco de oportunidades, analiza las decisiones de cambio residencial hacia las zonas de estudio, examina cómo estas decisiones modificaron las pautas previas de movilidad y, a su vez, de qué manera los condicionantes que pesan sobre los desplazamientos inciden a su vez en la mayor holgura o estrechez con que los habitantes pueden realizar sus actividades laborales, educativas, de compras, salud, recreación u ocio.

Finalmente, el estudio de Sandra González Villa, titulado “La adaptación de las familias jóvenes a la periferia: polaridades espaciales en Tlajomulco de Zúñiga”, se encarga de analizar las muy desiguales pautas de ocupación del territorio y de movilidad que representan los habitantes del fraccionamiento Nueva Galicia de clase media-alta y los del fraccionamiento popular Los Silos. La autora sitúa su investigación contra el telón de fondo de los procesos de desarrollo metropolitano disperso y fragmentado, lo que le permite tener una mejor imagen de cómo la habitación de espacios urbanos muy desiguales es una pieza clave para la reproducción de las jerarquías sociales al interior de la metrópoli.

En particular, la autora analiza las condiciones y las oportunidades que tienen dos grupos de población de recursos muy desiguales para ocupar territorios que se están construyendo en un entorno de periferia y que terminan por producir un fraccionamiento bien equipado y comunicado, como es Nueva Galicia, y un fraccionamiento en constante peligro de supervivencia urbana, como es Los Silos. Además, cuestiona cómo estas diferencias en la habitabilidad generan pautas y modalidades diferenciales de desplazamientos, de viajes y de acceso a los principales recursos que precisan los hogares para reproducirse. Su trabajo señala cómo la polarización urbana se manifiesta en procesos de poblamiento muy diferentes de la periferia y a través de las movilidades que se originan desde ellos.

En conjunto, los capítulos ofrecidos son una buena muestra de las realidades complejas y heterogéneas que viven los habitantes y hogares en las condiciones de no centralidad metropolitana. Los diferentes estudios de caso planteados ofrecen una amplia panorámica de las diversas formas que las clases no centrales del capitalismo tienen de desplazarse y de solventar su subsistencia a lo largo de la metrópoli contemporánea. Lejos de generar simplificaciones y esquematismos, a los que a veces se recurre desde el paradigma de las movilidades, los casos presentados sirven para recuperar la diversidad de formas de enfrentarse a la precariedad socioterritorial presente en las conurbaciones de países en desarrollo, como es el caso del amg.

Bibliografía

Avellaneda, P. G. (2008). Movilidad cotidiana, pobreza y exclusión social en la ciudad de Lima. Anales de Geografía, 28(2), 9-35.

Avellaneda, P. y Lazo, A. (2011). Aproximación a la movilidad cotidiana en la periferia pobre de dos ciudades latinoamericanas. Los casos de Lima y Santiago de Chile. Revista Transporte y Territorio, 4, 47-58.

Biba, G., Rosiers, F., Theriault, M. y Villeneuve, P. (2006). Big Boxes Versus Traditional Shopping Centers. Looking at Households’ Shopping Trip Patterns. Journal of Real Estate Property, 14(2), 175-202.

Böhm, S., Jones, C., Land, C. y Paterson, M. (2006). Introduction. Impossibilities of Automobility. En S. Böhm, C. Jones, C. Land y M. Paterson (eds.), Against Automobility (pp. 3-16). Malden: Blackwell.