- -

- 100%

- +

Johannes Reimer ist Professor für Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie an der Theologischen Hochschule Ewersbach, Professor Extraordinarius an der Universität von Südafrika und leitet das „Netzwerk für Frieden und Versöhnung“ der Weltweiten Evangelischen Allianz (WEA). Er ist verheiratet mit der Pädagogin Cornelia Reimer, hat drei Kinder und lebt in Bergneustadt.

JOHANNES REIMER

Gottes Herz

für dein Dorf

Ideen und Strategien für Gemeinde auf dem Land

Cover

Titel

Impressum

Vorwort

Abkürzungen

Kapitel 1 Auf dem Land geht nichts, oder?

1.1.Gemeindebau auf dem Land – ein Relikt aus vergangenen Zeiten?

1.2.Lasst die Kirche im Dorf, aber wie?

1.3.Die Chancen stehen gut

Fragen zum Nachdenken

Kapitel 2 Der ländliche Raum und Kirche

2.1.Was ist unter „Land“ zu verstehen?

2.2.Was ist wichtig auf dem Land?

2.3.Menschen und Gemeinschaft

2.4.Typen ländlicher Räume und Gemeinden

2.5.Kirche auf dem Dorf

Fragen zum Nachdenken

Kapitel 3 Dorfgemeinde – Begriff und Wirklichkeit

3.1.Dorfgemeinde – was ist gemeint?

3.2.Erwartungen an die Dorfgemeinde

3.3.Wir hatten einen Traum

Fragen zum Nachdenken

Kapitel 4 Gemeindeaufbau im ländlichen Raum

4.1.Gemeindeaufbau verstehen

4.2.Gemeindegründung und Gemeindepflanzung

4.3.Gemeindeaufbau, -entwicklung und -wachstum

4.4.Gemeindeaufbau auf dem Land als Fortpflanzungsprozess

4.5.So bauen andere

4.5.1.Ortsbezogen oder überörtlich

4.5.2.Integriert und wachsend

4.5.3.Alter Inhalt – neue Formen

Fragen zum Nachdenken

Kapitel 5 Gemeinden, die das Dorf verändern

5.1.Nahe bei den Menschen

5.2.Mit den anderen für Dorferneuerung

5.3.Wo können und sollen sich Christen engagieren?

5.4.Ganzheitlich transformieren

Fragen zum Nachdenken

Kapitel 6 Bausteine auf dem Weg zur Landgemeinde

6.1.Flexibel und doch mit beiden Füßen auf der Erde

6.2.Von den Briten lernen

6.3.Eine Gemeinde – viele Gottesdienste

6.4.Land-Dorf-Netzwerke

6.5.Eine internationale Dorfgemeinde

6.5.1.Diasporale Gemeinschaften – was ist gemeint?

6.5.2.Diasporas – eine neue Perspektive für Mission

6.5.3.Die ethnokonfessionelle Falle

6.5.4.Gemeinde für die Völker im Dorf

6.6.Familie als Ziel und Agent des Gemeindeaufbaus

6.6.1.Familie – Herz des Gemeindeaufbaus

6.6.2.Gemeindekultur als Beziehungskultur

6.6.3.Die Struktur ist wichtig

6.6.4.Familie als Anliegen der Mission

6.6.5.Familie als Träger der Mission auf dem Land

6.6.6.Glauben wachsen lassen

6.6.7.Wie wird Gemeinde zu einer familienzentrierten evangelistischen Gemeinde?

6.6.8.Eine Familienakademie verändert alles

6.7.Bausteine im Gemeindeaufbau auf dem Land

Fragen zum Nachdenken

Kapitel 7 Gemeindeaufbau durch eine einsatzfähige Gemeinschaft

7.1.Gott baut seine Gemeinde durch Jünger

7.2.Familie – Basisagent für den Gemeindeaufbau

7.3.Gott lieben und den Nächsten wie sich selbst

7.4.Familien-Cluster als Trainingszelle

7.5.Die lokale Gemeinde ist wichtig

Fragen zum Nachdenken

Kapitel 8 Evangelisieren, wo jeder jeden kennt

8.1.Ohne Evangelisation geht es nicht

8.2.Evangelisation durch gute Nachbarschaft

8.3.Familienevangelisation in der Praxis

8.3.1.Nachbarn werden Freunde

8.3.2.Auch Nachbarn brauchen mal Hilfe

8.3.3.Helfen, wo ein Wunder gebraucht wird

8.4.Anbindung an die Gemeinde ist wichtig

8.4.1.Gemeide hilft

8.4.2.Der Freund meines Freundes ist auch mein Freund

8.4.3.Ich kenne da einen

8.4.4.Heute einmal kinderfrei

8.5.Unsere Kirche braucht Hilfe

8.6.Wir haben da eine Möglichkeit

8.7.Vom Freundestreff zum Gemeindeangebot

8.7.1.Gemeindeanbindung im Visier

8.7.2.Gemeinwesen-Mediation

8.7.3.Lebensberatung und -begleitung

8.7.4.Aus der Kreativ-Werkstatt der Landgemeinde

8.8.Vom Erlebnis zum Gespräch

8.9.Vom Gespräch zur Entscheidung

8.10.Von der Entscheidung zur missionalen Familie

Fragen zum Nachdenken

Kapitel 9 Dorf braucht Gemeinde

9.1.Zukunft auf dem Dorf?

9.2.Auf das Gemeindeverständnis kommt es an

9.3.Vielfalt als Bereicherung

9.4.Gottesdienst als die Mitte der Gemeinde

9.5.Neue Strukturen wagen

9.6.Neue Leiter braucht das Land

9.7.Mit den Menschen – Gemeinde im ländlichen Netzwerk

9.8.Entscheidungsfreudig bleiben

Fragen zum Nachdenken

Verzeichnis der Abbildungen

Personenregister

Sachregister

Bibelstellenregister

Bibliographie

Vorwort

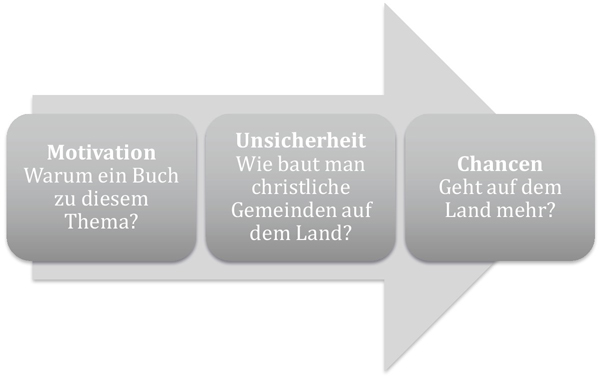

„Wir haben vor, Gemeinde auf dem Dorf zu bauen“, erzählte ich vor einigen Jahren einem Freund, der als Experte für Gemeindegründung durch unser Land zog. – „Unnütz, funktioniert sowieso nicht“, meinte er. „Auf dem Dorf kann sich geistliches Leben in Deutschland nicht entwickeln.“

Zugegeben, die Worte meines Freundes schockierten und provozierten mich gleichermaßen. Aber beeindrucken ließ ich mich von ihm nicht. Wir gründeten die Gemeinde. Und sie wuchs zu einer erstaunlichen Größe heran. Wenn ich ehrlich bin, dann hat kaum ein anderes Projekt mich jemals mit so viel Genugtuung und Freude erfüllt wie dieses. Gemeindeaufbau auf dem Land funktioniert! Das und nicht weniger ist die Botschaft dieses Buches. Es ist eine Liebeserklärung an den Gemeindebau auf dem Land.

Entsprechend widme ich das Buch allen meinen Freunden in dem kleinen oberbergischen Dorf Brüchermühle. Hier haben wir in wenigen Jahren eine Gemeinde aufgebaut, die mit einer Handvoll hingegebener Leute begann und zu einer Größe von mehreren Hundert Mitgliedern heranwuchs. Ihr habt mir Hoffnung verliehen, dass auch in den Dörfern Westeuropas lebendiges Gemeindeleben entstehen kann. Danke!

Dieses Buch ist aber weniger ein Erfahrungsbericht, auch wenn Erfahrungen aus dem Gemeindeaufbau auf dem Dorf, wie ich sie selbst gemacht habe, reflektiert werden. Vielmehr geht es mir um eine grundsätzliche Einführung in den Gemeindebau in ländlichen Räumen. Wie kann und wie sollte Gemeinde auf dem Land gebaut werden? Was sind die Spezifika des ländlichen Raumes und welche Rolle spielen sie im konkreten Gemeindebau vor Ort? Antworten auf diese und ähnliche Fragen füllen die Seiten dieses Buches. Sie wollen ermutigen und herausfordern zugleich.

Johannes Reimer

Kapitel 1

Auf dem Land geht nichts, oder?

1.1.Gemeindebau auf dem Land – ein Relikt aus vergangenen Zeiten?

Kaum ein anderes Thema verursacht so viel Skepsis in Deutschland wie Gemeindebau auf dem Land. Kirchengemeinden auf dem Dorf? Ja, die gibt es noch. Und ja, die Kirchen sind alle am Kämpfen. Allerdings findet man kaum noch einen Pastor, der begeistert aufs Land ziehen würde. Geht Gemeindebau im Dorf überhaupt? Gibt es nicht auf dem Land genug Kirchen, die nicht funktionieren, weil die Menschen nicht mehr hingehen oder sich in die nächste Stadt orientieren? Es ist erstaunlich, wie weit manch ein Dorfbewohner bereit ist, Sonntag für Sonntag zu fahren, um den von ihm favorisierten Gottesdienst zu besuchen. Zwanzig bis fünfzig Kilometer in eine Richtung sind da keine Seltenheit. Und das Sonntag für Sonntag. Dabei könnte man ja auch im eigenen Dorf Versammlungen anbieten ...

Geht nicht? – Warum? Weiß man nicht mehr, wie Gemeinde auf dem Dorf funktioniert? Oder weiß man nicht mehr, was Gemeinde an sich ist? Gilt Luthers geflügeltes Wort aus seinen Schmalkaldischen Artikeln – „Es weiß, Gott Lob, ein Kind von sieben Jahren, was die Kirche ist: nämlich die heiligen Gläubigen und die Schäflein, die ihres Hirten Stimme hören“ (nach Johannes 10,3) – auch auf dem Lande nicht mehr?1

Die meisten Gemeindegründungsinitiativen machen tatsächlich einen großen Bogen um das Dorf, weil man hier, wie der britische Gemeindegründungsexperte Stuart Murray unterstreicht, auf der einen Seite oft rigide Verhältnisse antrifft, also festgefahrene Mentalitäten, Misstrauen allem Fremdem und Ungewohntem gegenüber; und auf der anderen Seite die Bereitschaft der jüngeren Familien steht, die Fahrt in die nächste Stadt auf sich zu nehmen.2

Ist Gemeindeaufbau auf dem Land ein Relikt aus vergangenen Zeiten? Immer stärker breitet sich eine nie dagewesene Frustration aus angesichts einer radikalen Kontextveränderung für die Kirche, die der katholische Autor Rainer Bucher in dem markanten Satz zusammenfasst: „Wenn nichts bleibt, wie es war.“3

Auf dem Land bleibt für die Katholische Kirche in Deutschland nichts, wie es war. Allein im Zeitraum von 1990 bis 2011 hat sie 2000 Pfarreien „eingespart“, sprich zu größeren pastoralen Einheiten zusammengeschlossen. Das ist immerhin jede siebte Pfarrei. Und die meisten dieser Einsparungen fanden im ländlichen Raum statt.4

Untersuchungen in Gemeinden unterschiedlicher konfessioneller Prägung scheinen diesen Trend zu bestätigen. Katholische5 wie evangelische6 Gemeinden auf dem Land schrumpfen, werden zusammengelegt, Pfarrstellen werden gestrichen und kirchliche Angebote zurückgenommen.

Dabei ist Westeuropa hier eher die Ausnahme. So kommen in manchen Ländern Asiens, Afrikas und Lateinamerikas die meisten Menschen in Landgemeinden zum Glauben. Hier kennen sich die Menschen, hier wirkt das Lebenszeugnis des zum Glauben an Jesus gekommenen Menschen sofort und unmittelbar.

Warum dann nicht auch in Europa? Man kennt sich doch auch auf dem deutschen Dorf. Fehlt hier das entsprechende Zeugnis? Überwiegt die Skepsis, weil hier Menschen, die Christus kennen, sich weniger auf ihr Zeugnis und mehr auf Form und Struktur ihrer Kirchen verlassen? Meint Murray das, wenn er von „festgefahrener Mentalität“ spricht?

Es gilt jedenfalls zu untersuchen, warum Gemeindebau auf dem Land in Europa, vor allem in Westeuropa, zum Problem geworden ist. Denn erst wenn man versteht, wo der Schuh drückt, kann man den Fehler beheben. Wenn man weiß, welche Modelle des Gemeindebaus auf dem Land nicht funktionieren und welche es gerade tun, kann man adäquat über ruralen Gemeindebau reden.

George Barna, der nordamerikanische Experte in Sachen Gemeindebau, behauptet mit Recht, dass „jede Kirche einer absolut einzigartigen Zusammenstellung von Umständen gegenübersteht, denen gegenüber sie aufgerufen ist zu dienen“.7 Das gilt natürlich auch für Landgemeinden. Man wird deshalb nicht umhin können, sich mit den Besonderheiten des ländlichen Raumes, der ländlichen Kultur usw. intensiv auseinanderzusetzen, wenn man nach Lösungen für das offensichtliche Problem sucht.

Der deutsche Gemeindeaufbau-Spezialist Prof. Christian Möller ermutigte seine Leser, sich nicht nur über den Zustand der Kirche zu beschweren. Es sei zwar richtig, dass viele Gemeinden in Deutschland vor enormen Problemen stünden. Aber das negative Reden über diese Probleme mache diese nicht weniger aktuell. Er schreibt: „Die Fixierung auf den Mangel beschreibt nicht nur Fakten, sie schafft auch Fakten.“8 Gemeinde muss auch erglaubt werden, so Möller. Gott ist auch in Deutschland immer noch ein Gott, der Veränderung will und Veränderung und Erneuerung bewirken kann. Und davon sind Stadt und Land betroffen. Man wird Mut, und hier vor allem Glaubensmut, brauchen, um sich neu der Gemeinde auf dem Land zuzuwenden.

1.2.Lasst die Kirche im Dorf, aber wie?

Glaubensmut ermutigt zur Tat. Zur Aktion. Natürlich kann damit aber nicht jener blinde Aktivismus gemeint sein, der unser Land von Zeit zu Zeit mit immer neuen kreativen Ideen überschwemmt. Da kann man Professor Möller verstehen, dass er sich im Vorwort seines Buches mit dem programmatischen Titel „Lasst die Kirche im Dorf!“9 gegen die Flut an exotischen Ideen wehrt, die zwar gut gemeint sind, aber selten gut sind, weil sie das Nächstliegende übersehen und die Probleme nur noch vergrößern. Möller meint damit Ideen für die parochiale Struktur seiner Landeskirche, in der er ein überaus großes Potenzial zum Gemeindeaufbau im postchristlichen Deutschland erkennt. Sicher, er hat dabei die Kirche auf dem Land nicht besonders im Blick. Ihm geht es vielmehr um die Gemeindesituation im Ganzen. Aber das schließt die Landgemeinde zumindest mit ein.

Keine Frage, man kann Möller nur zustimmen, dass es wohl kaum um immer neue Experimente gehen kann. Nicht alles Neue, Amerikanische, Britische oder auch Erweckliche aus der südlichen Hälfte des Globus ist bei uns in Deutschland, und erst recht nicht auf dem Land, angebracht. Aber die Kirche im Dorf so zu belassen, wie sie einmal war, ist mit Sicherheit auch keine Option. Denn das so bewährte Parochialsystem mit den Landeskirchen ist selbst längst zum Problem geworden.

Die Lösung kann wohl kaum in Durchhalteparolen bestehen. Davon gab es genug. Ansätze müssen gefunden werden, neue Wege zum Herzen der Menschen auf dem Land zu finden. Und da werden auch altbewährte Formen, wenn nötig, weichen müssen. Eine Suche nach solchen Wegen ist dringend angesagt.

1.3.Die Chancen stehen gut

Die gängige Meinung über den Gemeindebau auf dem Land lautet: „Es geht auf dem Land fast nirgendwo um Wachstum, sondern schlicht und einfach ums Überleben.“10 Tausende ziehen in die Städte. Ganze Dörfer gleichen Friedhöfen. Bauernwirtschaften geben auf, weil die Agrarindustrie ihnen das Wasser abgräbt. Schulen und Volksschulen, Industriezweige, Lebensmittelläden, Arztpraxen, Apotheken und viele andere lebensnotwendige Einrichtungen schließen. Das Leben auf dem Land ist zum Risiko geworden. Wenn noch Menschen auf den Dörfern bleiben, dann sind es die alten und die gebrechlichen.

Karl Schäfer, Küster und Kirchenältester aus Niedermöllrich in Hessen, bringt die Lage auf den Punkt: „Ist doch nichts mehr da: Wir hatten zwei Metzger, die sind weg. Die Post ist weg. Die Wirtschaft ist zu. Nur die Kirche ist noch da. Wenn sie die uns auch noch wegnehmen, haben wir gar nichts mehr.“11

Aber stimmt das denn? Sieht man sich die Entwicklung des ländlichen Raumes an, so muss man an dieser Stelle deutlich differenzieren. Keine Frage, immer noch leiden weite Teile Westeuropas unter massiver Landflucht. Die wenigen Chancen, einen Ausbildungsplatz und später einen Job zu finden, treiben vor allem junge Leute zur Flucht in die Großstadt. Aber es entsteht auch neues Leben auf dem Land, im Schatten der Großstädte. Immer mehr Menschen kommen in den überteuerten Städten nicht an. Vor allem der Wohnraum ist kaum noch zu bezahlen. Da nimmt man lieber die ein oder andere Stunde Anfahrt zur Arbeit in Kauf und sucht sich eine Wohnung oder gar ein günstiges Haus auf dem Land. Andere ziehen aus der Stadt, weil sie ihren Kindern den Lärm dort nicht mehr zumuten und dafür die Schönheit der Natur bieten wollen. So entsteht, vor allem in der Nähe der Städte, eine ganz neue Landbevölkerung.

Seit Jahren beobachten wir diesen Trend. Auch im europäischen Ausland. Der Brite Stuart Murray sieht in seinem Land einen solchen Prozess im Gange. Immer mehr Menschen ziehen auch in England wieder aus der Stadt aufs Land. Die einen, weil sie der Enge entfliehen wollen, die anderen, weil sie sich das immer teurer werdende Leben in der Stadt nicht leisten können. Gerade im Umfeld der Großstädte entsteht so auch in Großbritannien neues Landleben.

Hierfür besteht dringender Bedarf an neuen Gemeindekonzepten und damit auch an Gemeindegründungen.12

Wir werden in Zukunft mehr Landgemeinden brauchen, weil sich eine neue Landbevölkerung etabliert, die zwar nicht klassisch rural denkt, aber auf dem Land ihr neues Zuhause gefunden hat. Die Landbevölkerung wird sicherlich ausgedünnt. Und doch nicht überall. Man muss deshalb differenzieren. Verallgemeinerungen helfen da nur wenig.

Aber nicht nur Menschen ziehen aufs Land. Gesundheitsbewusste Sozialfirmen entdecken zum Beispiel das Land als Ressource. Bemerkenswert ist etwa die Entscheidung mancher Sozialkonzerne, ihre Angebote von den Städten aufs Land zu verlegen.13

Sicherlich ist die neue Landbevölkerung keineswegs offener für den Glauben als diejenige, die vom Land flieht. Eher umgekehrt. Für die neue Landbevölkerung gilt, was Martin Reppenhagen für die westliche Gesellschaft insgesamt beschreibt:

„Säkularisierung, Individualisierung und Pluralisierung haben dazu geführt, dass die vormaligen Mehrheitsreligionen ihre kollektive Bedeutung für die Gesellschaft verloren haben. Dadurch kam es zwar nicht zu einem Verschwinden der Religion, aber durch ihre Privatisierung und Individualisierung zu einer deutlichen Schwächung ihrer gesellschaftlichen Prägekraft.“14

Und der Pastoraltheologe Bernhard Spielberg spricht von der „Exkulturation der Kirche“, womit er die zunehmende Distanz der Kirche zu sozialen und kulturellen Entwicklungen in der Gesellschaft beschreibt.15

Wer aufs Land zieht, zieht nicht notwendigerweise zu den christlichen Landgemeinden. Es fällt auf, wie viele neue spirituell-orientierte Sekten sich gerade auf dem Land ansiedeln. Die Folge: Nicht an der Kirche, sondern am bunten spirituellen Markt orientieren sich die Leute. Hier Gemeinde zu bauen wird daher ein Umdenken verlangen sowie neue, vor allem spirituell neue Wege und Formen des Glaubens. Dazu will dieses Buch ermutigen.

Fragen zum Nachdenken:

1.Wohnen Sie auf dem Land? Wie steht es um Ihre Kirche im Dorf?

2.Besuchen Sie eine Dorfgemeinde oder fahren Sie lieber in die nächste Stadt? Warum?

3.Was machen Dorfgemeinden Ihrer Meinung nach falsch? Was würden Sie im Leben Ihrer Dorfgemeinde anders gestalten?

4.Hat die Kirche auf dem Land eine Zukunft? Begründen Sie Ihre Position!

5.Kennen Sie lebendige Dorfgemeinden? Was zeichnet diese Gemeinden aus?

Kapitel 2

Der ländliche Raum und Kirche

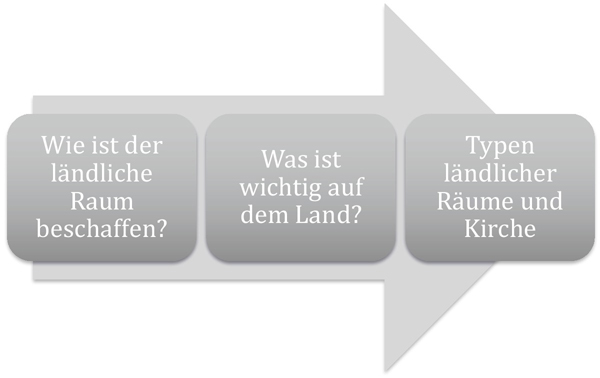

2.1.Was ist unter „Land“ zu verstehen?

Der Zuzug städtischer Bevölkerung aufs Land macht es notwendig, den ländlichen Raum neu zu definieren. Wurde dieser noch vor wenigen Jahrzehnten vor allem ökonomisch bestimmt – auf dem Land ging die Bevölkerung vor allem ihrem Lebenserwerb in der Landwirtschaft nach –, so sieht die Lage heute wesentlich anders aus. Ein Großteil der Landbevölkerung lebt nicht mehr von der Landwirtschaft, sondern von der in der Nähe angesiedelten Industrie. Auch die Landbevölkerung ist in Westeuropa im Wesentlichen urbanisiert worden und kann nicht mehr nur in den Kategorien von gestern beschrieben werden. „Der ländliche Raum war noch nie so vielschichtig und unübersichtlich wie heute. Viele Berufe, Lebensstile und Kulturen treffen aufeinander.“16

Sicher, es gibt noch den klassischen ländlichen Raum, aber nicht mehr durchgängig. Bischof Anthony Russell von der Anglikanischen Kirche in England unterscheidet daher zwischen vier Kategorien des ländlichen Raumes, die er folgendermaßen nennt17:

(a) städtischer Schatten,

(b) zugängliches Land,

(c) weniger zugängliches Land,

(d) marginalisiertes, entferntes Land.

In diesen ländlichen Räumen hat sich eine jeweils andere Kultur etabliert. Während der erste Raum dem urbanen am nächsten ist, unterscheidet sich der letzte wesentlich vom Leben in der Stadt.

Wir werden diese Typen unterscheiden müssen, wenn wir vom Gemeindebau auf dem Land reden. Denn kontextualisierter Gemeindebau nimmt den Kontext ernst, und wenn dieser sich wesentlich unterscheidet, dann müssen sich auch die gemeindlichen Angebote unterscheiden.

Im Sinne des Gemeindebaus kann es allerdings nur um Menschen gehen. Egal, wie und warum sie aufs Land gezogen sind – hier leben sie, und hier müssen sie pastoral versorgt werden. Insofern werden sich auch die Konzepte des Gemeindebaus diesen Menschen anpassen müssen. Denn wandelt sich die Landbevölkerung, dann müssen sich auch Konzepte des Gemeindebaus auf dem Land verändern.

2.2.Was ist wichtig auf dem Land?

•Was ist also wirklich wichtig auf dem Land?

•Wo und inwieweit unterscheiden sich die einzelnen ruralen Räume von der Stadt und voneinander?

•Wie empfänglich ist die Landbevölkerung für das Evangelium?

•Geht es hier um ein traditionelles ökonomisches Bewusstsein oder eher um eine Bevölkerung, die sich aus ökologischen und anderen Gründen auf dem Land niederlässt?

•Was bestimmt das Leben und was bestimmt den Glauben auf dem Dorf?

Auf dem Dorf gelten eigene Regeln. Jeder, der einmal aus der Stadt aufs Land gezogen ist, wird das festgestellt haben. Eine dörfliche Umgebung entschleunigt Prozesse, verlangsamt den Lebensrhythmus, bringt Ruhe und Muße auf die Tagesordnung. Und damit auch einen gewissen Hang zu Tradition.

Untersuchungen in England zeigen, dass der ländlichen Bevölkerung selbst da, wo sie sich nicht mehr zur Kirche hält, letztlich das Kirchengebäude wichtig ist. Die Autoren von Faith in the Countryside schreiben:

„Sie (die Kirche, Anm. d. Verf.) ist ein Totem, ein Fixpunkt der eigenen Identität, sogar für solche Menschen, die kaum über ihre Schwelle kommen ... sogar solche, die nichts mehr mit dem Christentum zu tun haben, sind oft dabei, wenn Geld gesammelt wird, um das Kirchengebäude zu renovieren.“18