- -

- 100%

- +

Dann waren da noch zwei Onkel, Vaters Brüder, die stark auf Reimmichl als Volksschriftsteller abfärbten: Der eine war der bereits erwähnte Stephan, allgemein „Stöffl“ genannt, ein humorvoller, sangesfroher, redseliger Mensch mit einem beinahe unerschöpflichen Fundus an Geschichten; der andere hieß Josef, ein begeisterter Schütze und Jäger, der das Jägerlatein beherrschte wie wenige. Reimmichl sagt später einmal, dass er viele Typen seiner Geschichten und Romane vorwiegend aus dem Defereggental entliehen hat. So diente Onkel Josef als Vorlage für die „Geschichten vom Kreuzkaspar“.

Ein nicht minder großer Erzähler und begnadeter „Lügner“ und „Reimer“ mit großem Einfluss auf Reimmichls spätere Schriftstellerei war der Bruder der Mutter, Thomas Brugger, Bauer zu Breuding. Seine angeblichen Kriegserlebnisse unter Feldmarschall Radetzky im sardisch-piemontesischen Krieg fesselten jedes Mal den jungen Sebastian und die übrigen Zuhörer derart, dass die Frage nach dem Wahrheitsgehalt vollkommen in den Hintergrund trat.

Dieses Bild stammt aus dem Jahre 1863 (!) und zeigt die Passeirer Schützenkompanie. Die Väter und Großväter der Abgebildeten kämpften 1809 am Bergisel. Heute sind Schützen Mitglieder eines Vereins, damals und bis 1918 Teil der Tiroler Landesverteidigung. Die Kleidung der hier abgebildeten Schützen ist keine Uniform, sondern war die damals übliche Männerkleidung.

(Foto: Reimmichlmuseum, Hall)

„Lügner“ bedeutet in diesem Zusammenhang in der Volkssprache „Reimer“ und kommt von zusammenreimen, zusammendichten, auch im Sinne von übertreiben. Reimmichls Mutter, die den Aufstieg ihres Sohnes zu einem der erfolgreichsten Volksschriftsteller seiner Zeit erlebte, ermahnte ihn gelegentlich, in seinen Geschichten nicht so viel „zusammenzulügen“ – im Sinne von „zusammenreimen“.

Glückliche Kindertage

Johann und Maria Rieger führten eine gute und glückliche Ehe. Zum Leidwesen des Ehepaares blieb aber ihre Verbindung die ersten Jahre kinderlos. Endlich, nach langen sieben Jahren, trat das heißersehnte Ereignis ein: Ein Stammhalter und der vermeintlich zukünftige Bauer erblickte am Dienstag, den 28. Mai 1867 um vier Uhr nachmittags am Eggerhof das Licht der Welt. Doch das neue Glück war nicht ungetrübt. Der neue Erdenbürger kam zwei Monate zu früh und man fürchtete um das Leben des Siebenmonatskindes. Eine Frühgeburt bedeutete zu jener Zeit, als die Säuglingssterblichkeit ohnedies sehr hoch war, große Gefahr für das junge Leben. Noch mehr fürchtete man aber, dass ein Kind ungetauft sterben könnte. Deshalb packte man das Neugeborene in Windeln und Decken und trug es bereits zwei Stunden nach der Geburt den steilen Weg hinauf zur Kirche, wo es auf den Namen Sebastian getauft wurde.

Damals war es noch weit verbreiteter Brauch, ein Kind entweder nach einem nahen Verwandten oder auf den Namen des Taufpaten zu taufen. Da Sebastian Ladstätter den Taufpaten machte, erhielt der Riegerspross den Namen Sebastian; in der Umgangssprache war er der „Wastl“. Auch später, als er schon der berühmte Reimmichl war, nannten ihn seine engsten Freunde Wastl und so zeichnete er auch seine Briefe an sie.

Reimmichl stellte in seinen Erzählungen dem Leser gern das Idealbild eines Paten vor: Dieser soll ein gläubiger, rechtschaffener Charakter mit Vorbildwirkung sein. Nach katholischem Verständnis übernimmt der Pate ein Ehrenamt und die Mitverantwortung für die religiöse Erziehung; gleichzeitig ist der Pate Zeuge, dass der Täufling kraft des Sakraments in die Gemeinschaft der Kirche aufgenommen worden ist. Und dass sich der Pate um sein Patenkind kümmert, wenn es in eine Notlage kommt, ist selbstverständlich.

Um die Patenschaft gefragt zu werden, gilt noch immer als Ehre. Zwischen Patenkind und Pate besteht ein besonderes Verhältnis, eine geistige Verwandtschaft, der Pate wurde zum Gevatter, also zum Mit-Vater. Dieses besondere Verhältnis zeigt sich hierzulande heute noch bei der Hochzeit und im Tode: Der Taufpate erhält beim Hochzeitsmahl des Patenkindes einen Ehrenplatz an der Tafel und auf Partezetteln wird der Taufpate namentlich unter den Trauernden angeführt. Früher war diese geistige Verwandtschaft sogar ein kirchliches Ehehindernis.

In der oft langen Abwesenheit Vater Riegers hatte Reimmichls Mutter zwar die Hauptlast am Hof zu tragen, das Regiment führte aber die ersten Jahre der alte Rieger, Reimmichls Großvater. Ihm hatte sich auch die Mutter zu fügen. Und er war der Meinung, dass man Kinder nicht verwöhnen durfte, sonst würden sie verweichlicht. Diese Sicht bezog sich auch auf das Essen. Gerade hier aber hätte der kleine Wastl besonderer Fürsorge bedurft, schließlich musste er die zwei Monate, die er zu früh geboren wurde, aufholen.

Reimmichl war die ersten Jahre ein schwächliches und oft kränkliches Kind, was ihn aber nicht hinderte, sich mit allerlei Einfällen immer wieder in Gefahr zu bringen und die Nerven der Eltern zu beanspruchen. Seine Mutter erzählte später, als ihr Sohn schon ein berühmter Mann war, dass sie mit all den anderen Kindern zusammen, eigenen und angenommenen, nicht so viel mitgemacht habe wie mit dem Wastl allein.

Als kleines Kind konnte Sebastian am Abend nur mit großer Mühe zu Bett gebracht werden. War er einmal unleidlich oder ungehorsam, brauchte man ihm nur mit dem Bett drohen und schon war er der bravste Bub, denn ins Bett gehen müssen, war für ihn die ärgste Strafe.

Als der Bub fünf Jahre alt war, nahm ihn die Mutter zum Christi-Himmelfahrt-Fest mit in die Dorfkirche. Dort wurde – wie damals in Tirol üblich – die Himmelfahrt anschaulich dargestellt, indem eine Statue des Auferstandenen an einem Seil durch die Deckenöffnung, das sogenannte „Heilig-Geist-Loch“ hinaufgezogen wurde. Vier Engel umschwebten dabei den auffahrenden Christus. Nachdem der Herr verschwunden war, wurden die vier Engel wieder heruntergelassen. Als sie tief über der Kirchenbank schwebten, in der der Bub mit seiner Mutter kniete, sprang der kleine Wastl auf die Bank und fasste blitzschnell einen der Engel mit den Worten: „Der kommt mir nimmer aus!“ Die meisten Kirchenbesucher lachten, einige schüttelten missbilligend den Kopf.

Von der Strafpredigt, die ihm die Mutter am Heimweg von der Kirche gehalten hat, erzählte Reimmichl zur Erheiterung der St. Veiter Festversammlung anlässlich der Verleihung der Ehrenbürgerschaft in bestem Deferegger Dialekt:

„Du damischer Bue, du schiacher, wie viel i mi heunt hon gschumbt, i hon mi gedenkt, es trifft mi der Schlog. Kirchen bische heunt s’löschte Mal gong und in Att’n tu i’s erscht a no schreib’n, wo du dir da heunt hoscht far a Gleichnisse gegeben!“ Die hochdeutsche Annäherung an diese Rede könnte lauten: „Du verrückter Bub, du schlimmer, wie sehr habe ich mich heute geschämt, ich habe mir gedacht, mich trifft der Schlag. In die Kirche bist du heute das letzte Mal gegangen, und dem Vater (Atte = Vater, Namme = Mutter, Nune = Großmutter) schreib ich es auch noch, wie du dich heute aufgeführt hast“.

Hochzeiten waren im Defereggen – wie überhaupt am Lande – mit viel Brauchtum verbunden. Wenn z. B. einer der geladenen Gäste zum Mahl ein Kind mitbrachte, wurde es im Volksmund „Hochzeitshund“ genannt. Als nun Reimmichls Tante Kreszentia den Thomas Prast heiratete, wurde auch der kleine Sebastian mitgenommen. Zum Gaudium der Hochzeitsgäste nahm der kleine Wastl die Bezeichnung „Hochzeitshund“ wörtlich und bellte immer wieder tapfer drauflos und kroch dabei am Boden herum, weil seiner Meinung nach ein Hund ja unter den Tisch gehört.

Dann war es so weit: Wastl wurde im Jahre 1874 Abc-Schütze und musste zur Schule. Der Eggerhof liegt ziemlich in der Mitte zwischen den Volksschulen des Hauptortes St. Veit droben am Berghang und der Fraktion Feld im Talboden. Beide Schulen sind jeweils eine halbe Stunde vom Elternhaus entfernt. Da aber der Weg nach St. Veit steil und im Winter lawinengefährdet war, wurden die Kinder von Inneregg nach Feld in die Volksschule geschickt. Es war eine einklassige, gemischte Schule mit etwa 50 Kindern. Als Klasse diente eine Stube des Wirtshauses von Feld, aber bereits im zweiten Schuljahr übersiedelte man in ein geräumigeres Holzhaus und in der dritten Klasse stand dann sogar ein eigenes Schulhaus zur Verfügung.

Der festlich geschmückte Hochaltar in der Pfarrkirche von St. Veit, in der Reimmichl getauft wurde und die Primiz gefeiert hat.

(Foto: G. Rosenkranz)

Das Schulwesen war damals gerade erst nach liberalen Vorstellungen neu geordnet worden. Das neue Volksschulgesetz war unter anderem auch eine Folge der verlorenen Schlacht von Königgrätz im Jahre 1866, denn man sah einen der Gründe für die verheerende Niederlage der Österreicher im weitverbreiteten Analphabetismus. Viele Soldaten konnten kaum lesen und schreiben, wodurch die militärische Ausbildung und Nachrichtenübermittlung verständlicherweise erschwert wurde.

1869 wurde der zukünftige Bildungsgang für Kinder festgelegt. Die allgemeine Schulpflicht wurde von sechs auf acht Jahre verlängert, die Schülerhöchstzahl pro Klasse auf 80 (!) beschränkt, was durchaus als Fortschritt empfunden wurde.

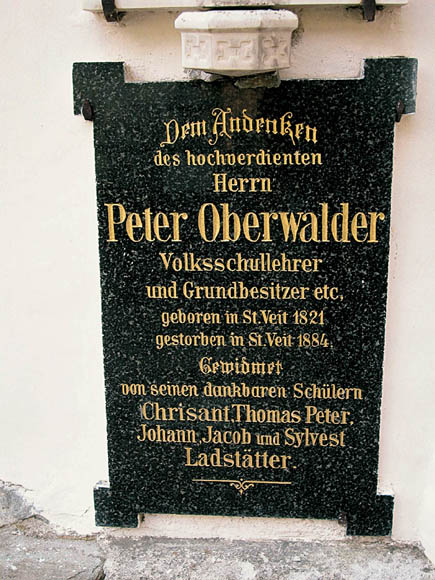

Schüler widmeten ihrem Lehrer Peter Oberwalder den Grabstein an der Kirchmauer von St. Veit. Diesem außergewöhnlichen Pädagogen bewahrte Reimmichl lebenslang ein dankbares Gedenken.

(Foto: Huber/Familienarchiv Hintner)

Die achtstufige Volksschule galt für ländliche Gebiete. In den Städten und größeren Gemeinden gab es nach der fünften Volksschulklasse die Möglichkeit, die dreiklassige Bürgerschule zu besuchen, wo Burschen und Mädchen nach unterschiedlichen Lehrplänen unterrichtet wurden. Dabei hatten Mädchen weniger Mathematik-, dafür mehr Handarbeitsstunden.

Es dauerte aber, bis sich die neuen Verordnungen überall durchgesetzt haben. Die Bauern rebellierten nämlich, weil ihnen durch die verlängerte Schulpflicht die Kinder als Arbeitskräfte entzogen wurden. Also kam es zu Ausnahmeregelungen, indem man auf dem Land die Länge des Schuljahres an den bäuerlichen Arbeitsablauf anpasste, d. h. das Schuljahr dauerte (nur) am Land von Oktober bis April/Mai (Winterschule), während der übrigen Monate standen die Kinder für die Feldarbeit und zum Viehhüten zur Verfügung. Den Lehrern und Lehrerinnen fehlte dabei oft die nötige Unterstützung durch die Gemeinde, denn Bildung hatte in der Bevölkerung nur einen geringen Stellenwert – folglich genossen Lehrer auch kein besonderes Ansehen.

Andere Regelungen wurden wiederrum für Industriebetriebe erlassen. Hier wurden eigene Fabriksschulen eingerichtet, die von den dort beschäftigten Kindern in den Arbeitspausen(!) besucht wurden. Kinderarbeit bis zum 14. Lebensjahr war dann offiziell ab 1895 verboten, setzte sich aber nur langsam durch.

Sebastian Rieger hatte mit der Schule in Feld einen Volltreffer gelandet. Er hatte das große Glück, in der Person des Peter Oberwalder einen herausragenden Lehrer zu bekommen. Eigentlich war dieser ein Kleinbauer, der aber Freude am Lehrfach hatte und sich nach den damaligen Vorschriften in einem Kurs von wenigen Wochen zum Lehrer ausbilden ließ und die Schule in Feld übernahm. Durch eifriges Lesen und durch Selbststudium erlangte er ein bedeutendes Wissen. Er war der geborene Pädagoge. Er vermittelte nicht nur Wissen, sondern behandelte die Schüler ganz nach ihren Anlagen und Fähigkeiten und konnte sie für den Lehrstoff begeistern.

Die Schule des Peter Oberwalder in Feld galt in den 1870er-Jahren als beste Volksschule des Bezirkes Lienz, obwohl sie nur einklassig geführt wurde. Immer wieder kamen Schüler aus Feld nach der fünften oder sechsten Stufe in Höhere Schulen und bestanden die Aufnahmeprüfungen ohne besondere Vorbereitung mit bestem Erfolg. Oberwalder legte großen Wert darauf, dass seine Schüler die deutsche Sprache nicht nur recht verstehen, sondern Texte auch mit Verständnis lesen konnten. Er führte sie in die Rechenkunst ein und machte sie auf die Geheimnisse der Natur aufmerksam. Er erzählte spannende Geschichten von fremden Ländern und Völkern. Sogar in die Lektüre von deutschen Klassikern weihte Oberwalder seine Buben und Mädchen ein.

Dazu erzählte Peter Feldner aus Hopfgarten in Defereggen, der spätere Dekan und Propst von Innichen: „Ich kann mich noch gut an jenen 18. August 1880 erinnern, als Sebastian Rieger und ich mit unserem Führer, Kooperator Ploner, unterwegs waren auf dem Weg nach Brixen zur Aufnahmeprüfung ins Gymnasium. Ploner und Rieger unterhielten sich dabei über Goethe und Schiller, über Adalbert Stifter und über die Bolandisten, alles Namen, die ich noch nie gehört habe, geschweige denn, dass ich etwas über ihr Leben oder ihre Werke gewusst hätte. Mich packten plötzlich Furcht und Entsetzen: Am besten drehe ich um, dachte ich mir, denn ich werde die Aufnahmsprüfung nie und nimmer bestehen.“ Es kam aber anders und die beiden drückten ab 14. September 1880 gemeinsam die Schulbank im Vinzentinum in Brixen.

In seinen späteren Erzählungen hat Reimmichl mehrmals seines geschätzten, außergewöhnlichen Lehrers gedacht und ihm so ein Denkmal gesetzt. Auch seine Schüler und Schülerinnen haben ihm über den Tod hinaus dankbare Erinnerung bewahrt. Einige haben ihm sogar den Grabstein gewidmet.

Der „Wastl“ geht studieren

Jeder Mensch hat seine Fähigkeiten und Talente. Aus dem kleinen Wastl war inzwischen ein 13-jähriger Bub geworden, hochaufgeschossen, eher schwächlich gebaut. Er stotterte und besondere Talente zeigte er auch nicht; jedenfalls hielt man seinen jüngeren Bruder Hans für wesentlich talentierter. Was sollte also aus dem Wastl werden? Es fehlte ihm das Interesse und die Freude an der Bauernarbeit, also schied er als zukünftiger Hoferbe aus. Blieb noch die Möglichkeit, als Geschäftsmann in die Fußstapfen des Vaters zu treten, der es vom Wanderhändler zum Fabriksteilhaber gebracht hatte. Aber dazu fehlte dem Buben das kaufmännische Verständnis. Was tun?

Gerne beschäftigte sich Wastl mit Büchern und Landkarten – Lesen war seine Leidenschaft und Ministrant sein seine Passion.

Es war im Jahr 1880. Da kam eines Tages der Pfarrer des Weges. Wie überall am Lande, war der Pfarrer unbestritten die angesehenste Persönlichkeit im Ort, daher erzählte ihm die Mutter von ihren Sorgen. Da machte der Seelsorger jenen Vorschlag, der das Leben des jungen Sebastian Rieger in neue Bahnen lenkten sollte:

„Lasst ihn doch studieren!“ Die Mutter war gänzlich überrascht und doch irgendwie erwartungsvoll: „Auf Pfarrer studieren?“ Dazu muss man wissen: Im Volksmund nennt man vielfach jeden Geistlichen einen Pfarrer. Und für jemanden, der vom Land zum Studieren in eine Stadt ging, war es damals in Tirol sozusagen eine Selbstverständlichkeit, dass er Geistlicher werden wollte, es sei denn, dass er der Sohn eines Beamten oder eines Arztes war.

„Warum nicht? Aus ihm könnte durchaus ein guter Priester werden und finanziell könnt ihr euch sein Studium wohl leisten.“

Es bedurfte nun keiner allzu langen Überlegungen mehr, und es stand fest: Der Bub geht studieren! Dem Vater gefiel die Vorstellung und auch die Mutter verhehlte nicht ihre Freude. Der Wastl war auch Feuer und Flamme und konnte es kaum erwarten, in die Welt hinauszukommen.

Für Osttiroler war es in jenen Jahren beinahe selbstverständlich, in Brixen zu studieren. Nur ganz wenige Buben wurden nach Bozen, Innsbruck oder Hall geschickt. In Brixen standen zwei Gymnasien zur Auswahl: Bereits seit langer Zeit existierte das Kassianeum, ein geistlich geführtes Internat, dessen Zöglinge das Staatsgymnasium in Brixen besuchten, wo Augustiner-Chorherren aus dem nahen Kloster Neustift unterrichteten. Diese alte Domschule war eine erfolgreiche Ausbildungsstätte und konnte auf eine altehrwürdige Geschichte zurückblicken, die bis ins 10. Jahrhundert zurückreicht.

Die Entscheidung fiel aber dann doch zu Gunsten des Vinzentinums, das erst kürzlich eröffnet worden war und dessen Name auf den Erbauer Fürstbischof Vinzenz Gasser zurückgeht. Dieses diözesane Knabenseminar, das Gymnasium und Internat unter einem Dach vereinigte, verdankte seine Errichtung dem Priestermangel jener Zeit.

Bis dorthin hatten die öffentlichen Gymnasien Tirols und Vorarlbergs für den regelmäßigen Nachschub an Priesteramtskandidaten in der Diözese Brixen gesorgt. Doch seit den 1850er-Jahren konnten die neu ausgebildeten Neupriester die Zahl jener, die durch Tod, Krankheit oder Alter ausgeschieden sind, nicht mehr voll ersetzen. 1872 waren von 999 geistlichen Planstellen 92 wegen Priestermangels nicht besetzt (auch Vorarlberg gehörte damals zur Brixner Diözese). Fürstbischof Vinzenz Gasser sah den Hauptgrund für diese Entwicklung in den liberalen Tendenzen, die sich an den Schulen jener Zeit ausbreiteten. 1867 kamen die neuen Schulgesetze dazu: Bis dahin war die Schulaufsicht in den Händen der Kirche gelegen, die natürlich Wert auf eine katholische Formung der Jugend gelegt hatte und dabei auch von den Lehrern unterstützt worden war. Aber der politische Wind hatte sich schon seit einiger Zeit gedreht.

In Wien kam eine liberale Regierung an die Macht, die ein neues Staatsgrundgesetz nach liberalen Grundsätzen erließ. Eines der Ziele war, die Macht des Adels und der Kirche zu brechen, dazu gehörte auch, den Einfluss der Kirche im Schulbereich zurückzudrängen. Deshalb übernahm nun der Staat die Schulaufsicht. Der Kirche blieb nur noch der Religionsunterricht.

Nun war für den Fürstbischof Feuer am Dach, denn er musste damit rechnen, dass der Jugend in Zukunft keine christlichen Wertvorstellungen mehr vermittelt würden, dafür aber liberales, antiklerikales Gedankengut Einzug hält. Als Folge würde der Priesternachwuchs noch weiter zurückgehen. Vinzenz Gasser war in allem ein Mann der Tat. Daher wollte er nicht mehr länger zuwarten und auf eine unsichere Zeitenwende hoffen. Von 1873 bis 1876 ließ er ein Knabenseminar mit Gymnasium errichten, das den Priesternachwuchs fördern und der Diözese gute Seelsorger in ausreichendem Maße bringen sollte. Damit auch Laien christliches Gedankengut in die Welt hinaustrügen, war das Vinzentinum von Anfang an auf ausdrücklichen Wunsch des Fürstbischofs auch für solche geöffnet, die nicht den Priesterberuf ergreifen wollten.

Das Vinzentinum erfüllte über Jahrzente für ganz Tirol und Vorarlberg die ihm gestellte Aufgabe bis nach dem Ersten Weltkrieg. Ab 1926 durfte aber das Vinzentinum auf Befehl der Faschisten keine Schüler mehr aus Nordirol und Vorarlberg aufnehmen. Damit war dieser nördliche Teil der Diözese von der Brixner Ausbildungsstätte abgeschnitten. Aber der Salzburger Fürsterzbischof Sigismund Waitz als für Nordtirol und Vorarlberg zuständiger Oberhirte – ein gebürtiger Brixner und Freund Reimmichls – reagierte sofort, erwarb die ehemalige Landesschützenkaserne in Schwaz und baute sie zum Knabenseminar Paulinum um. Der Betrieb begann dann mit 202 Schülern. Übrigens: Der Name Paulinum geht auf einen Wunsch von Fürsterzbischof Waitz zurück, der für den Völkerapostel Paulus besondere Bewunderung und Verehrung zeigte.

Reimmichl verbrachte insgesamt dreizehn Jahre in Brixen: Acht Jahre am Gymnasium Vinzentinum, anschließend vier Jahre im Priesterseminar und fünf Jahre später noch einmal ein Jahr, als er 1898 die Zeitungsredaktion der „Brixner Chronik“ und des „Tiroler Volksboten“ übernehmen musste. Jugendjahre bleiben oft besonders stark in Erinnerung und man wird unschwer verstehen, dass das alte Städtchen am Eisack in Reimmichls Herzen besonders tiefe Wurzeln schlug – ja ihm zur zweiten Heimat wurde.

Brixen war zu Reimmichls Gymnasialzeit eine Kleinstadt mit rund 5000 Einwohnern (heute 22.000). Vom Dombezirk aus im Zentrum erreichte man den Stadtrand bereits nach wenigen hundert Schritten. Auch andere Tiroler Städte waren damals noch recht bescheiden; Innsbruck zählte 35.000 Einwohner, Bozen 18.000, die heutige Millionenstadt München entsprach mit 270.000 Einwohnern der heutigen Größe von Graz.

Der Brixner Talkessel ist uraltes Siedlungsgebiet. Archäologische Funde im kleinen Weiler Melaun oberhalb der Stadt gaben sogar einem Zeitabschnitt im Alpenraum vor 3300 Jahren den Namen: die Laugen-Melaun-Kultur. Die Stadt Brixen – sie ist die älteste Stadt Tirols – wird erst später greifbar, aber immerhin bereits im 5. Jahrhundert v. Chr.: Vor zwei Jahrzehnten wurden am Domplatz in vier Metern Tiefe Reste einer Hütte aus jener Zeit freigelegt.

In der Tradition der Stadt gilt der 13. September 901 als Gründungsdatum. Damals schenkte König Ludwig das Kind dem Bischof von Säben einen großen Gutshof in Prihsna (Brixen), der dann dem hl. Bischof Albuin die materielle Grundlage dafür bot, den Bischofssitz um das Jahr 990 von Säben/Klausen nach Brixen zu verlegen. Fast 1000 Jahre war Brixen Bischofssitz, ehe es 1964 zur Neuordnung der Diözesangrenzen kam und der Bischof nach Bozen übersiedelte. Die legendäre Überlieferung berichtet, dass der hl. Kassian dieses Bistum noch in spätrömischer Zeit gegründet haben soll; auf jeden Fall ist dann der hl. Ingenuin 579 der erste geschichtlich belegte Bischof auf Säben.

Die Heiligen Ingenuin und Albuin sind heute Diözesanpatrone von Bozen-Brixen (Gedenktag ist der 5. Februar); der hl. Kassian als dritter Patron wird jedes Jahr am zweiten Sonntag nach Ostern mit der weitum bekannten Kassianiprozession geehrt. Diese Prozession war damals, als Reimmichl das Vinzentinum besuchte, einer der jährlichen Höhepunkte im Leben der Stadt und wird auch heute noch mit großem barockem Aufwand begangen. Alle drei Heiligen stehen als überlebensgroße Statuen über dem Eingang zum Brixner Dom.

Der Brixner Dom, durch 1000 Jahre kirchliches Zentrum der Diözese Brixen.

(Foto: Herzog)

Vor 1926 reichte die Diözese Brixen im Süden bis Klausen, im Westen umfasste sie Vorarlberg, im Norden ganz Nordtirol westlich des Zillers, im Osten ging sie bis an die tirolisch/kärntnerische Grenze. Bis zur Entstehung der Grafschaft Tirol im 13. Jahrhundert waren die Fürstbischöfe über 300 Jahre hinweg die einzige nicht nur geistliche, sondern auch politische und kulturelle Kraft im Lande. Auch wenn dann die weltliche Macht von den Tiroler Landesfürsten übernommen wurde, blieb die religiöse und kulturelle Ausstrahlung ungebrochen. Brixen war das geistige Zentrum Alt-Tirols. Die Ausbildung der Weltpriester und die höhere Ausbildung eines nicht geringen Teils der Jugend vollzogen sich seit dem Mittelalter in Brixen.

Als Reimmichl am 14. September 1880 in Brixen ankam, sah er zuerst einmal nicht viel von der altehrwürdigen Bischofsstadt, denn sowohl der Bahnhof als auch der mächtige Bau des Vinzentinums lagen damals noch vor der Stadt.

Schüchtern betrat der Bub aus dem Defereggental das riesengroße Gebäude, das ihm nun für acht Jahre Heimat werden sollte. Wie begeistert war der Wastl damals, als man ihm eröffnete, dass er studieren dürfe. Jetzt aber, in der Bischofsstadt angekommen, fand er sich nicht leicht zurecht. Reimmichl erzählte später, wie es ihm, dem scheuen, unbeholfenen Bübl aus dem hintersten Tal, die erste Zeit erging: Bisher war der heimatliche Kirchturm das größte Weltwunder, hier aber schien ihm alles so riesengroß und unbekannt und oft genug blieb ihm der Mund offen vor Staunen. Immer wieder blieb er stehen, um den noblen Damen und Herren nachzusehen und sich über die Mode zu wundern.

Im Vinzentinum selbst wollte es dem Wastl anfänglich nicht gefallen. Das Haus war ihm viel zu groß und in den ersten Tagen verirrte er sich mehr als einmal in den zahlreichen Stockwerken und Gängen. Zu Hause hatte man dem Wastl eingeschärft, er müsse immer freundlich und höflich sein: „Bevor man ein Zimmer betritt, nimmt man den Hut ab und klopft an!“ Der Wastl nahm das wörtlich, auch dann, wenn er z. B. das Klassenzimmer, den Speisesaal oder das Studierzimmer betrat. Warum man in der Klasse nicht den Rock ausziehen darf, sah er auch nicht ein. Auch die einheitliche Schulkleidung war nicht nach seinem Geschmack.

In diesen ersten Tagen drückte es ihm schwer aufs Herz, in der Fremde zu sein. Damals lernte er zum ersten Mal das Heimweh kennen. Als er dann glaubte, es nicht mehr ertragen zu können, beschloss er ins Defereggental zur Mutter heimzukehren. Sie würde ihn schon verstehen. Um nicht aufzufallen, schien ihm Mitternacht der geeignete Fluchtzeitpunkt zu sein. Er schlich auf leisen Sohlen aus dem Schlafsaal und durch die Gänge dem Ausgang zu. Der Wastl hatte aber nicht mit dem großen Haushund gerechnet, der im Hof seinen Platz hatte und sofort anschlug und sich mit gefletschten Zähnen dem jungen Ausreißer näherte. Dem Wastl fiel das Herz in die Hose, er machte kehrt und legte sich wieder unbemerkt ins Bett.