- -

- 100%

- +

Das Knabenseminar Vinzentinum in Brixen (Blick von Süden), benannt nach dem Erbauer Fürstbischof Vinzenz Gasser. Hier verbrachte Reimmichl die Gymnasialjahre.

(Foto: Schlern 47/1973)

Der alte Reimmichl erzählte später öfters schmunzelnd, dass er seinen Priesterberuf neben der Vorsehung einem Hund verdanke.

Nach diesem nächtlichen Fehlschlag stürmten aber immer mehr neue Eindrücke auf den jungen Studenten ein. Die Schule und das Treiben im Internat ließen für trübe Gedanken bald keinen Platz mehr. Von nun an drehte sich das Leben im Vinzentinum um zwei Brennpunkte: Den einen bildete das Heim mit seinen Vorgesetzten, der strikten Zeiteinteilung und dem regelmäßigen Wechsel von Studium und Erholung, den anderen die Schule mit den zahlreichen Unterrichtsfächern und Professoren.

Das Studieren machte dem Wastl viel Freude. Zwar zeigte sich noch öfters seine anfänglich unbeholfene Art, wenn er etwa nicht nur an den Fingern, sondern auch auf den Wangen und der Nase schwarze Spuren hatte. Das kam daher, dass er den Umgang mit Feder und Tinte bisher nicht gewohnt war. Auch sein Stottern brachte ihm so manchen Spott ein. Sein Mitschüler Georg Harrasser erzählt: „In den ersten Studienjahren litt Wastl an einem Sprachfehler, er stotterte arg. Am ärgsten, wenn er in der Schule geprüft wurde, ohne gut vorbereitet zu sein. Da ließ ihn dann manchmal der Professor in Gnaden laufen oder trug selbst vor, was der Schüler hätte sagen sollen.“ Aber bald erkannten die Mitschüler, dass Wastl vielen an Wissen überlegen war und bei allem Fleiß, den er an den Tag legte, für jeden Spaß zu haben war. Er wurde zu einem beliebten und geschätzten Mitschüler.

So ein großes Haus wie das Vinzentinum war vorübergehende Heimat von Buben aus allen Teilen des Landes. Und so machte der Wastl bald deutsch-, ladinisch- und italienischsprachige Bekanntschaften. Dazu hörte er noch verschiedene Dialekte wie jenen der Vorarlberger, der ihm überhaupt unverständlich blieb. Es war die reinste babylonische Sprachenverwirrung.

Auch mit einem Buben aus Steinach am Brenner namens Ferdinand Plattner – er wurde Nante bzw. Nant gerufen – kam der Wastl ins Gespräch. Aus dieser ersten Begegnung entwickelte sich eine dicke Freundschaft, die bald üble Früchte tragen sollte. Und das kam so:

Während der Studierzeit wollte der Nant dem Wastl das Bauchreden lehren. Darüber lachte die ganze Klasse. Als der Präfekt, der die Aufsicht führte, den Nant als Missetäter ausfindig gemacht hatte, nahm er ihn mit ins Nebenzimmer, aus dem man umgehend ein Sausen durch die Luft und einen Schlag hörte. Wastl sagte dazu: „Jetzt hat’s eins geschlagen.“ Wieder allgemeines Gelächter. Der Präfekt erschien: „Was gibt’s da?“ „Der Wastl hat gesagt, jetzt hat’s eins geschlagen“, verriet ein lieber Mitschüler. „So, so“, bemerkte der Präfekt, „komm nur, Wastl, dann lassen wir’s gleich zwei schlagen.“ Der Wastl wankt dem Gestrengen nach und bald tanzt der Rohrstock zweimal auf seine ausgestreckte Handfläche. Das war die Feuerprobe der edlen Freundschaft und sie wurde infolgedessen noch enger. Der Wastl und der Nant saßen in der letzten Bank links außen. Da die beiden aber als notorische Ruhestörer galten, wurden sie bald getrennt. Diese Maßnahme in Verbindung mit so mancher Strafaktion brachte langsam Einsicht und Besserung.

Die Freude an harmlosen Streichen und so manchen Schabernack blieb den beiden aber ein Leben lang erhalten. Einer der Streiche des erwachsenen Nant hätte aber beinahe böse geendet. Und das kam so: Nant bzw. Ferdinand Plattner wurde wie Reimmichl ein volksverbundener Priester und beschäftigte sich eingehend mit Heimat- und Volkskunde. Er leitete die Krippenbauschule in Sarns bei Brixen und gilt heute als Vater der Südtiroler Krippe. Als er zu Weihnachten 1944 wie jedes Jahr die Krippe aufbaute, stellte er in den Stall nur Ochs und Esel hinein. Als er gefragt wurde, wo denn die Heilige Familie geblieben sei, antwortete er, dass diese heuer vor den Nationalsozialisten geflohen sei und dass nur Hitler und Mussolini bei der Krippe geblieben wären. Die Folgen dieser Erklärung waren fatal: Er wurde angezeigt und zu fünf Jahren Kerkerstrafe verurteilt, die er allerdings wegen des Kriegsendes nicht mehr antreten musste.

1899 schrieb Reimmichl im „Tiroler Volksboten“ in Erinnerung an den Freund und die gemeinsame Jugendzeit die Fortsetzungsgeschichte „Der Nant“, die später auch als Buch in zahlreichen Auflagen erschien. Die Leser waren begeistert und warteten ungeduldig auf die Fortsetzungskapitel. Als Reimmichl diese Geschichte dann für mehrere Nummern unterbrach – er hatte die Fortsetzung noch nicht geschrieben –, erhielt er beinahe tagtäglich Anfragen, was denn aus dem Nant geworden sei und wie es weitergehe, und so entschloss er sich, mit der Geschichte ohne Unterbrechung fortzufahren und sie zum Ende zu bringen.

Der Wastl war kein Musterschüler, aber er zählte zu den guten und lernte viel im Vinzentinum. Reimmichl konnte – da staunen gewiss heutige und ehemalige Lateinschüler – in der Sprache Ciceros und Cäsars nicht nur Aufsätze schreiben, sondern sogar sprechen! Auch anmutige lateinische Verse gingen ihm leicht von der Hand. Und doch, „Deutsche Sprache und Literatur“ war neben Geschichte und Geografie sein Lieblingsfach. Im deutschen Reimen hatte er zu Beginn allerdings seine Schwierigkeiten, da flossen die Zeilen nur zäh aus der Feder. Aber im Laufe der Zeit legte sich der Wastl eine reichhaltige Sammlung an Reimwörterpaaren an und nun flossen die Gedichte wie eine sprudelnde Quelle. Bereits als Gymnasiast versuchte er sich an Novellen und Dramen, die bereits ein gewisses Talent erkennen ließen.

Seine Aufsätze zeigten von Anfang an Phantasie und Stilsicherheit, sodass sie – wie Mitschüler berichteten – oft als beispielhaft vorgelesen wurden. Dieses Talent wurde sicher auch dadurch gefördert, dass er gern und viel klassische und moderne Literatur las. Dieses viele Lesen, auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, denn es gab noch kein elektrisches Licht, forderte seinen Tribut. Die Sehkraft ließ zu wünschen übrig und der Wastl brauchte Brillen, an die er sich nur langsam gewöhnte.

Viel Schweiß hat dem Wastl die Rechenkunst und die Mathematik gekostet. Kurz gesagt, er stand mit ihr auf Kriegsfuß, was ihm so manchen Sechser einbrachte – das entsprach damals dem heutigen Fünfer. Sprachen hingegen machten dem jungen Studenten Freude, nicht nur Latein und Griechisch. Er lernte auch Französisch und Italienisch. Italienisch sprach er recht gut, immerhin wurde im südlichen Tirol (Trentino) Italienisch gesprochen. Auch war es ihm von Nutzen, als ihn später mehrere Reisen nach Italien führten. Französisch brach er allerdings bald wieder ab.

Dann kam die Zeit – die ersten Barthaare sprossen schon –, als der Wastl mit dem fernen Amerika in Berührung kam, wenn auch nur in Form von Zigarren aus Puerto Rico. Der erste Versuch, sich an köstlichem Rauch zu erfreuen, endete kläglich mit Erbrechen und Durchfall. Trotzdem erlernte er später doch noch das Rauchen und es wurde zu seinem größten Laster.

In den Ferien daheim ließ es sich der Wastl gut gehen. Man sah ihn kaum jemals bei der Heuarbeit oder im Stall. Für den Bauernstand aber zeigte er lebhaftes Interesse, für bäuerliche Sitten und Gebräuche, für die wirtschaftliche und soziale Lage der Landwirtschaft. Lesen, Gitarre spielen und singen, ab und zu eine Wanderung zu Marienwallfahrten in der näheren und weiteren Umgebung oder die Besteigung eines Joches brachten ihm Erholung. Jeden Dienstag fand in einem Gasthaus das Treffen der Deferegger Studenten statt. Dabei übernahm oft Reimmichls Vater die ganze Zeche.

An einem selten klaren Augustmorgen des Jahres 1884 erlebte Reimmichl am Gipfel des Großglockners einen überwältigend schönen Sonnenaufgang. „Weder vorher noch später habe ich jemals so etwas Großes gesehen.“

(Foto: W. Mair)

Ein Sonnenaufgang am Gipfel des Großglockners prägte sich tief in das Gemüt und die Erinnerung des damals Siebzehnjährigen ein. Dieses unvergessliche Naturschauspiel weckte in Reimmichl eine leidenschaftliche Liebe zur Heimat, zum Land Tirol. Noch im hohen Alter erzählte er von jener beglückenden Morgenstunde auf dem Gipfel. Von daher rührte auch seine heiße Liebe zu den Bergen, die in vielen seiner Geschichten beredten Ausdruck findet.

Nach acht Jahren Freud und Leid, Erfolgen und Misserfolgen, erlebter Geselligkeit und Kameradschaft trat Wastl im Frühsommer 1880 zur Reifeprüfung an: In Deutsch „vorzüglich“, in den Sprachen je ein „sehr gut“. Nur die Mathematiknote verhinderte ein Vorzugszeugnis. Er durfte aber zufrieden sein. Aus dem schüchternen Bübl aus dem hintersten Tal war ein junger Mann geworden, der sich zwar noch immer in Bescheidenheit übte, aber gleichzeitig wusste, was er wollte: Priester werden.

Man ging vom Kreuzgang „übers Brüggele“ zum Brixner Priesterseminar, einem Barockbau aus dem Jahre 1771.

(Foto: Herzog)

Östlich des Brixner Dombezirks, jenseits des Kreuzganges, floss früher die Wier (= Wehr, aufgestautes Wasser), ein Nutzwasserkanal, der – vom Eisack gespeist – unterhalb von Vahrn begann und an dessen Ufern Müller, Schmiede, Gerber u. a. ihrem Gewerbe nachgingen. Über diesen Kanal führte eine schmale Brücke (Brüggele). Wollte man nun vom Dombezirk zum Priesterseminar, musste man über selbiges gehen. Im Volksmund sagte man daher von jemandem, der ins Priesterseminar eingetreten ist, dass er „übers Brüggele“ gegangen wäre.

Die Frage, welchen Beruf er ergreifen sollte, bereitete Reimmichl nach der Matura kein Kopfzerbrechen. Der Wunsch Priester zu werden war in ihm während der acht Jahre im Vinzentinum stetig gewachsen und gereift, und so beschritt er im Herbst 1888 in voller Überzeugung, den richtigen Schritt zu tun, den Weg „übers Brüggele“ ins Priesterseminar, wo er mit den meisten seiner Klassenkameraden wieder zusammentraf.

Bis zum Ersten Weltkrieg zählte das Brixner Priesterseminar zu den berühmtesten Theologischen Lehranstalten des ganzen Habsburgerreiches. Gleichzeitig galt es als ein Bollwerk gegen Liberalimus und wurde zu der Zeit, als Reimmichl dort studierte, zur Hochburg christlichsozialer Ideen.

Das heutige Seminar steht auf den Fundamenten eines mittelalterlichen Hospizes, wurde 1771 als Barockbau errichtet und ist mit wertvollen künstlerischen Arbeiten ausgestattet. Joseph Ratzinger ist dem Seminar seit vielen Jahren eng verbunden. Zehnmal verbrachte er als Kardinal und einmal als Papst seinen Sommerurlaub im Brixner Priesterseminar.

Bis 1938 war das Brixner Seminar die Bildungsstätte auch für die Nordtiroler Anwärter, ehe ihnen diese Möglichkeit auf Grund der politischen Verhältnisse genommen wurde und ihnen die Jesuiten im Innsbrucker Canisianum Aufnahme geboten haben. 1955 wurde dann in der Innsbrucker Riedgasse das neue Priesterseminar errichtet.

Das Theologiestudium betrieb Sebastian Rieger gewissenhaft und mit bestem Erfolg. Er blieb der tiefgläubige, lebensfrohe und gemütsvolle Wastl. Welterfahrene Professoren weiteten seinen Blick für die sozialen Probleme des Volkes, denn bereits zu dieser frühen Zeit hörten die Priesteramtskandidaten in Brixen sozialwissenschaftliche Vorlesungen.

Rieger brannte für seine kommende Aufgabe als Seelsorger, dabei sah er im aufstrebenden Tourismus eine Gefahr für Glaube und Sitte im Land. In jugendlichem Eifer lehnte er ihn weitgehend ab. Für eine seiner Probepredigten im Speisesaal des Priesterseminars wählte er das Thema „Fremdenverkehr“. Dabei zog er alle Register und schoss in der Verurteilung weit übers Ziel hinaus.

Dr. Franz Egger, der Regens und spätere Bischof von Brixen, rief den feurigen Prediger anschließend zu sich und fragte ihn, ob er auch draußen in der Seelsorge so zu predigen gedenke. Und nach einer kurzen Pause: „Herr Rieger, so geht das wohl nicht.“

Reimmichl erzählte in späten Jahren oft von dieser Episode und lachte über sein damaliges jugendliches Ungestüm, denn im Lauf der Jahre hat er sehr wohl erkannt, dass der Tourismus für Bevölkerung und Land auch viel Positives brachte.

Erinnerungsbildchen an Reimmichls Primiz.

(Foto: Reimmichlmuseum, Hall)

Mit Ernst- und Gewissenhaftigkeit bereitete sich Rieger auf die priesterlichen Weihen vor. Wegen seines höheren Alters – er begann seine Studien ja erst mit 13 Jahren – erhielt er Dispens und wurde noch vor Beendigung des Theologiestudiums am Peter-und-Pauls-Tag 1891 im Brixner Dom von Fürstbischof Simon Aichner in Anwesenheit seiner Eltern, Geschwister und einiger Verwandter zum Priester geweiht.

Am 8. Juli 1891 feierte der Neugeweihte in seiner Heimatkirche St. Veit in Defereggen seine Primiz. Es war ein großartiges Fest, von dem die Leute noch Jahrzehnte später redeten. Dass an nichts gespart werden musste und sich alle mitfreuen konnten, dafür sorgte ein stolzer Vater Rieger, der tief in seinen Geldbeutel griff.

Ehe der junge Priester nun in die Seelsorge entlassen wurde, musste er noch ein weiteres Jahr nach Brixen, um seine Studien abzuschließen.

Lehr- und Wanderjahre

1892 trat der 25-jährige Sebastian Rieger als Kooperator (= einem Pfarrer zugeordneter Geistlicher) der Dekanalpfarre Stilfes bei Sterzing seine erste Seelsorgsstelle an. Zu seinem Wirkungskreis gehörte auch die auf der anderen Talseite gelegene Marienwallfahrt Maria Trens. Dort war der junge Geistliche voll gefordert, denn Maria Trens war seinerzeit neben Absam der größte Wallfahrtsort Tirols. Er war das Ziel zahlreicher Kreuzgänge – benannt nach dem Kreuz, das einem Wallfahrtszug vorangetragen wurde. An diesen Bittprozessionen aus oft weit entfernten Gemeinden nahmen nicht selten hunderte Menschen teil. Manchmal war die Kirche so überfüllt, dass sich in der kälteren Jahreszeit an den Wänden dünne Wasserrinnsale bildeten. Stundenlang saß er nun im Beichtstuhl, denn der Pilgerstrom riss selten ab. Dazu kam, dass Maria Trens zu den beliebtesten Hochzeitskirchen des Landes zählte; die Paare kamen aus allen Teilen Tirols. Für viele war diese Reise nach Trens, vielleicht noch mit einem Abstecher nach Sterzing oder Brixen, gleichzeitig die Hochzeitsreise. Deshalb verwundert es nicht, dass in mehreren Reimmichl-Geschichten Brautpaare den Bund fürs Leben in Maria Trens schließen.

Im Beichtstuhl lernte nun Rieger erstmals die ganze Breite und Tiefe menschlichen Daseins kennen, die Nöte und Hoffnungen. Schnell sprach es sich herum, dass der Neue ein freundlicher und verständnisvoller Beichtvater war. Und er war gewissenhaft. Bevor er das erste Mal in den Beichtstuhl ging, fiel ihm plötzlich nicht mehr ein, wie das mit einer in gutem Glauben geschlossenen, aber ungültigen Ehe ist – in der Moraltheologie heißt der Fachausdruck dafür matrimonium putativum. So nahm er das entsprechende Moralbuch in den Beichtstuhl mit, um gegebenenfalls nachschauen zu können. Oft erzählte er später davon und fügte lachend hinzu: „Der Fall, über den ich mich damals so gesorgt habe, ist mir in den 60 Jahren meines priesterlichen Wirkens nie vorgekommen.“ Diese Episode zeigt aber einen Wesenszug Reimmichls: Er neigte zur Ängstlichkeit, wenn es um den Vollzug priesterlicher Handlungen ging. Da achtete er auf jede Kleinigkeit in der vorgeschriebenen Durchführung. Das galt vor allem für die Messfeier und beim Spenden von Sakramenten. Da konnte es schon vorkommen, dass er Teile einer heiligen Handlung wiederholte, um ja die Gültigkeit sicherzustellen.

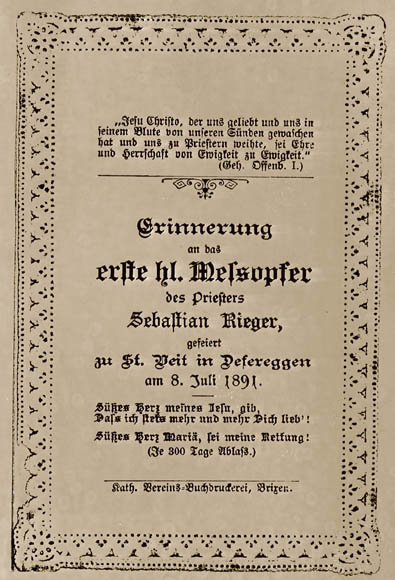

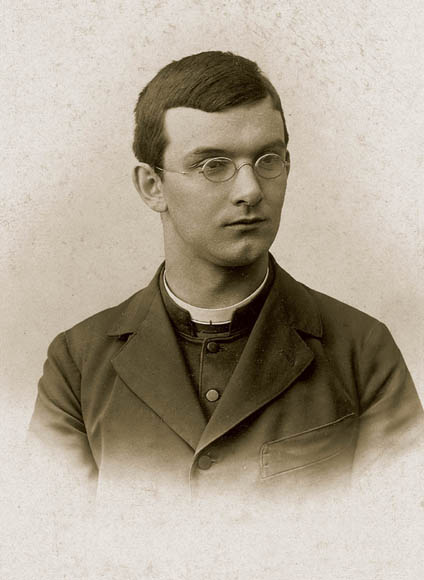

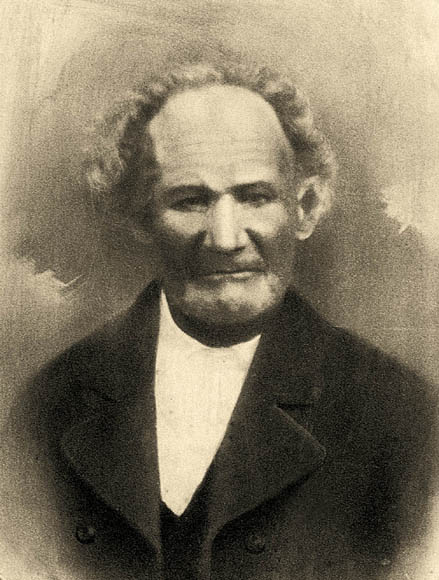

Sebastian Rieger im Alter von etwa 25 Jahren, als er in die Seelsorge eintrat.

(Foto: Reimmichlmuseum, Hall)

Es bedeutete viel für Reimmichl, der ein großer Marienverehrer war, dass er gerade in einem Marienwallfahrtsort sein priesterliches Wirken beginnen durfte und dass er hier die Marienbegeisterung des Tiroler Volkes erfahren konnte.

Aber sein Aufenthalt in Stilfes/Maria Trens dauerte nur vier Monate, dann erreichte ihn das bischöfliche Versetzungsschreiben nach Sexten, einem kleinen Ort zehn Kilometer südlich von Innichen im Pustertal, ein Ort, der gerade seinen ersten Aufschwung nahm, nachdem die Städter die Dolomiten als Bergsteiger- und Wanderparadies entdeckten. Rieger hatte das Glück, in Sexten und später in Dölsach, der dritten Station als Kooperator, Pfarrer als Vorgesetzte zu haben, in denen er ein Vorbild für sein eigenes priesterliches Wirken sah. Zeitlebens sprach er mit großer Achtung und tiefer Zuneigung von ihnen. In Sexten erlebte er eine Gläubigkeit und Religiosität unter dem Volk wie in den darauffolgenden Jahren vielleicht nie mehr. Wenn man ihm später öfters vorwarf, dass es den tiefen Glauben, den seine Gestalten in den Geschichten zeigten, im Volk nicht mehr gäbe, erwiderte er gewöhnlich: „Ihr habt das alte Tirol nicht mehr gekannt!“ Und dabei dachte er vor allem an seine Jahre in Sexten.

Josef Bachlechner (1835–1915), Pfarrer von Sexten, war dem jungen Kooperator Rieger ein verständnisvoller Vorgesetzter.

(Foto: Archiv)

Als der neue Kooperator dort im Herbst 1892 einzog, erwartete ihn sein 57-jähriger Pfarrherr Josef Bachlechner, der erst seit fünf Jahren in Sexten wirkte, aber bereits die Zuneigung der Bevölkerung durch seine Frömmigkeit, seinen seelsorglichen Eifer und seine tätige Teilnahme und Unterstützung des Dorflebens erworben hatte. So war er u. a. Mitbegründer der Feuerwehr. Die Gemeinde dankte später ihrem Pfarrer mit der Verleihung der Ehrenbürgerschaft.

Reimmichl fühlte sich durch die freundliche Aufnahme im Pfarrhaus und durch die Bevölkerung bald heimisch. Wegen seiner umgänglichen Art wurde er bald zu Festen und Familienfeiern eingeladen und feierte gerne mit.

Michael Rogger (1821–1909), Schuster in Sexten. Seine „Reimereien“ lieferten dem jungen Kooperator Rieger Stoff für Geschichten im Volksboten, die er unter der Überschrift „Was der Michl erzählt“ veröffentlichte. Rogger nannte ihn daraufhin einen „Reimmichl“. Dieser Name ging dann bald auf den Autor über.

(Foto: Archiv)

Hier nun schlug Riegers eigentliche Geburtsstunde als Volksschriftsteller und hier erhielt er den Namen Reimmichl, der bald so populär war, dass er den bürgerlichen Namen Sebastian Rieger vollkommen verdrängte. Mitbrüder und Bekannte nannten ihn nur noch Michl; seine engsten Freunde nach wie vor Wastl.

1892 wurde von Männern um den Brixner Theologieprofessor Aemilian Schoepfer der „Tiroler Volksbote“ gegründet, nachdem sie bereits vier Jahre zuvor die „Brixner Chronik“ aus der Taufe gehoben hatten, die auf das städtische Publikum ausgerichtet war. Die neu gegründete Zeitung sollte für die Landbevölkerung sein. Dr. Schoepfer schrieb dazu: „Wir brauchen ein recht pupulär geschriebenes Blättchen, das nur alle zwei Wochen erscheint und darum so billig ist, dass es in jedes Haus Aufnahme finden kann, das so geschrieben ist, dass es von allen gerne gelesen wird, das einen solchen Inhalt hat, dass es überall recht viel Nutzen stiftet.“ Mit diesem Blättchen wollte Schoepfer einerseits den katholischen Glauben im Land festigen sowie Angriffe gegen ihn vor allem von liberaler und sozialdemokratischer Seite abwehren, andererseits die Sache der christlich-sozialen Partei unterstützen. Am 22. Dezember 1892 erschien unter der Leitung des Brixner Theologieprofessors Dr. Sigismund Waitz, dem späteren Erzbischof von Salzburg, die erste Ausgabe des „Tiroler Volksboten“.

Der alte Schustertisch des Michael Rogger, des „Ur-Reimmichl“, hat die Zeiten überdauert; heute dient er als Werkzeugablage.

(Foto: Archiv)

Rieger begann zuerst in unregelmäßigen Abständen kleinere Geschichten für dieses neue Wochenblatt zu schreiben. Herausgeber und Schriftleiter kannte er von seinen Brixner Tagen her, Die Themen lieferte ihm am Anfang ein Sextener Original. Und das kam so:

In Sexten im Unterdorf lebte und arbeitete der alte Schuster Michael Rogger. Beim „Unterschmiedergütl“ oder „Gaaser“ lautete der Hausname. In seinen jungen Jahren hütete nämlich der Michl Rogger zwanzig Sommer hindurch im nahen Fischleintal die Ziegen der Sextener Bauern. Die Ziege oder Geiß heißt in der dortigen Mundart Gaas. Deshalb nannten ihn die Leute „Gaaser“, ein Übername, der den alten Hausnamen dann in den Hintergrund drängte.

Dieser alte Schuster Michl Rogger war ein begnadeter Erzähler und unterhielt seine Kundschaft und die Nachbarn mit seinen Geschichten. So trafen sich die Leute gern zum Feierabend in seiner Werkstatt und lauschten gespannt den Erzählungen. Auch der neue Kooperator zählte gelegentlich zu den Zuhörern und war von der Originalität des alten Mannes begeistert. Daheim machte er sich dann sogleich Notizen von dem Gehörten, aus denen die ersten Kurzgeschichten entstanden, die kurze Zeit später im „Tiroler Volksboten“, mit R (für Rieger) oder S. R. (für Sebastian Rieger) gezeichnet, erschienen.

Das Bild aus Reimmichls Dölsacher Zeit (1894–1897) zeigt den hochverehrten Pfarrer Johann Treyer (sitzend) im Kreis der „Widumsfamilie“; der junge Kooperator mit Pfeife ist Reimmichl. (Repro O. Voght)

In einem nächsten Schritt leitete er die Kurzgeschichten mit der Überschrift ein: „Was der Michl (nämlich der Rogger Michl) erzählt“. Wer hinter dem Namen Michl stand, wusste kein Leser.

Nun wurde aber der „Tiroler Volksbote“ auch in Sexten bereits fleißig gelesen. Eines Tages hält der alte Michl dem Sebastian Rieger mit der Bemerkung „Sie sind mir ja ein schöner Reim-Michl“ eine Ausgabe des „Tiroler Volksboten“ unter die Nase. Der Michl hatte nämlich eine seiner Erzählungen wiedererkannt, die der Kooperator diesmal nur wenig verändert ins Blatt setzen ließ. Die Art, tatsächliche Ereignisse mit teilweise erfundenen auszuschmücken und zu ergänzen, nannte man seinerzeit in der Volkssprache „reimen“. Erhalten geblieben ist der Ausdruck in der Redewendung „sich etwas zusammenreimen“.

Sebastian Rieger gefiel diese Wortschöpfung des alten Schusters und er schrieb nun ab 1. März 1894 seine Geschichten unter der Überschrift: „Was der Reimmichl erzählt“. Die Leser liebten diese Geschichten und lasen sie mit Begeisterung. Jedes Mal wenn ein neuer Volksbote erschien, hieß es: „Was der Reimmichl wohl diesmal wieder schreibt?“. Dieser Satz wurde gleichsam zu einem geflügelten Wort und es dauerte nicht lange, bis der Name Reimmichl auf den Autor überging.

Das Unterschmiedergütl des alten Rogger steht heute nicht mehr. An seiner Stelle errichtete der Ururenkel einen modernen Neubau. Die Schusterbank aber, an der der „Ur-Reim-Michl“ alt wurde, hat die Zeiten als Erinnerungsstück überdauert und steht nun im neuen Haus.

Die Zeit verflog und bereits nach zwei Jahren übersiedelte Reimmichl in das sonnige Dölsach bei Lienz. Rückblickend hielt er die nun folgenden drei Jahre für die glücklichsten und unbeschwertesten seines Lebens. Und wieder war es ein Pfarrherr, der großen und entscheidenden Einfluss auf Reimmichl als Seelsorger ausübte. Johann Treyer (1812–1899) wirkte über 20 Jahre als Pfarrer in Dölsach. Selbst ein ausgezeichneter Sänger, förderte er besonders die Kirchenmusik; er sorgte für die Renovierung der Kirche, schaffte neue Paramente (liturgische Gewänder), Festtagsleuchter und eine herrliche Monstranz an, denn festliche Gottesdienste an hohen Feiertagen in der schön geschmückten Kirche waren ihm ein Anliegen, um so besser das Herz der Gemeinde ansprechen zu können. Hohen Stellenwert hatte für ihn die Gastfreundschaft. Bereitwillig stellte er Besuchern Küche und Keller zur Verfügung. Deshalb kam man auch gern im Dölsacher Widum zusammen, und das freute Pfarrer Treyer. In seiner Gegenwart durfte allerdings kein böses Wort über Mitmenschen fallen und nie hat jemand aus seinem Mund ein solches gehört. Der Friede in der Gemeinde war ihm sehr wichtig. Hörte er von irgendeinem Streit, bemühte er sich persönlich und meist erfolgreich als Schlichter.