- -

- 100%

- +

Es ist also kein Wunder, dass diese Priesterpersönlichkeit den jungen Kooperator beeindruckte und dass er ihn verehrte. Als Treyer 1899 starb, widmete ihm Reimmichl im „Volksboten“ einen ausführlichen, dankbaren Nachruf.

Es war üblich, dass ein Priester in den ersten Jahren öfters mit Versetzungen rechnen musste. Ziel war es, junge Priester unter der Anleitung eines Pfarrers Erfahrung sammeln zu lassen. Reimmichl war als Kooperator ein Jahr in Stilfes/Maria Trens, zwei Jahre in Sexten und drei Jahre in Dölsach. Dann hieß es wieder packen. Das nächste Ziel war Sand in Taufers nahe Bruneck. Kaum hatte er sich in seiner neuen Wirkungsstätte eingerichtet, kam nach einem halben Jahr bereits der nächste Marschbefehl, dem er nur sehr widerstrebend folgte. Am fürstbischöflichen Hof in Brixen wurde beschlossen, Sebastian Rieger aus der Seelsorge herauszunehmen und ihm für die nächste Zeit die Redaktion der „Brixner Chronik“ und des „Tiroler Volksboten“ zu übertragen.

Der bisherige Redakteur Sigismund Waitz, ein Freund Reimmichls und späterer Erzbischof von Salzburg, stand nämlich vor einer Operation, der eine längere Genesungszeit folgen würde.

Dass die Entscheidung auf Rieger fiel, hing mit seiner erfolgreichen Mitarbeit beim „Tiroler Volksboten“ zusammen. Reimmichl hatte mit seinen Beiträgen und Geschichten schnell Aufmerksamkeit erregt und bereits eine begeisterte Leserschaft gewonnen.

Reimmichl folgte dem Ruf zwar mit gemischten Gefühlen, andererseits erwartete er sich aber in der Bischofsstadt mehr geistige Anregung als am stillen Land.

Die neue Zeit

Der englische Althistoriker Ronald Syme (1903–1989) hielt es „für vermessen und unbillig, an eine historische Person andere Maßstäbe anzulegen als die seiner Zeit, seiner Klasse und Stellung“. Diesem Grundsatz folgend, soll nun als Einleitung zu diesem Abschnitt die Zeit, in der Reimmichl als einflussreicher Redakteur wirkte, in groben Zügen beleuchtet werden.

Die Menschen des 19. Jahrhunderts lebten in einem Obrigkeitsstaat, in dem alles von oben festgelegt und geregelt wurde. Die Obrigkeit bestimmte, was rechtens und erwünscht war. Auch die persönliche Lebenswelt des Einzelnen war geregelt. Die Gesellschaft gab für den Einzelnen unter dem Einfluss von Staat und Kirche die Verhaltensnormen vor. Die Kontrolle der Einhaltung übernahm die Gemeinschaft selbst, wobei die dörfliche strenger richtete als die städtische. Wer sich nicht an die gesellschaftlichen Normen hielt, wurde zum Außenseiter und an den Rand verbannt oder ausgestoßen.

Eine Teilnahme der Bürger am öffentlichen Entscheidungsprozess begann erst mit der Verfassungsreform 1861 und entwickelte sich innerhalb der nächsten Jahrzehnte zu unserem heutigen demokratischen Selbstverständnis.

Neben dem Staat spielte die katholische Kirche eine bedeutende Rolle. Dabei ist zweierlei zu berücksichtigen. Die katholische Kirche regelte über die Glaubens- und Sitttenlehre – damals ein häufig gebrauchtes Begriffspaar – und die daraus entstandenen Gebräuche das Leben der Menschen bis tief hinein in den Alltag. Es gab keinen Unterschied zwischen Kirche und Glaube. Der alte Grundsatz des Cyprian von Karthago (um 200–258) „Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil“ stand außer Zweifel. Als richtige Religion war für die Kirche und die Bevölkerungsmehrheit nur die katholische denkmöglich. Glauben bedeutete die vollinhaltliche Annahme der Glaubens- und Sittenlehre der Kirche, jede Infragestellung galt automatisch als ein als Angriff auf die Institution Kirche. Von daher ist auch der verbissene Kampf gegen die Protestanten, die als Abtrünnige galten, erklärbar. Nur ganz langsam und erst spät änderte hier die katholische Kirche ihre Sicht und Einstellung.

Der zweite Aspekt: Die Kirche war im 19. Jahrhundert von den äußeren Feinden Liberalismus und Sozialismus ernsthaft bedroht: Beide waren antiklerikal und von missionarischem Eifer erfüllt. Ihr erklärtes Ziel war damals die Zurückdrängung der katholischen Kirche, in der sie ein Hindernis für den Fortschritt sahen. Kein Wunder also, dass sich die Kirche vehement gegen diese beiden Ideologien wehrte. Der Kampf wurde in Tirol auf mehreren Ebenen in aller Härte geführt: auf der politischen mit Hilfe christlich orientierter Parteien; von den Kanzeln, was Liberale und Sozialisten immer wieder wutentbrannt anprangerten, weil sie selbst über kein gleich wirksames Instrument verfügten, sowie schließlich über Zeitungen, zu denen auch der einflussreiche „Tiroler Volksbote“ zählte.

In den Jahren 1861 und 1867 wurde unter dem Einfluss liberaler Gruppen erstmals zwischen Kaiser und Reichsrat eine Verfassung vereinbart, die die Macht des Adels und der Kirche einschränkte, die Mitsprache des Volkes garantierte und bürgerliche Freiheiten brachte. Viele Errungenschaften, die heute für selbstverständlich gehalten werden, galten damals als unerhörte Neuerungen: der demokratische Gedanke, die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz, die Unverletzlichkeit des Eigentums, das Briefgeheimnis, die Freiheit Vereine zu gründen und Versammlungen abzuhalten, Pressefreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit – freie Wahl der Religionszugehörigkeit –, Freiheit der Wissenschaft und Lehre, freie Berufswahl und Niederlassungsfreiheit u. a. m. Nun möchte man meinen, dass die Menschen damals alle diese Freiheiten, die ihnen der Staat ab nun garantierte, freudig begrüßt hätten. Doch nicht wenige Menschen lehnten viele dieser Freiheiten ab, denn sie meinten, statt der bisherigen Ordnung werde nun das Chaos Einzug halten, „wenn jeder Mensch tun und lassen kann, was er will“ – so die vielfach gehörte Interpretation der neuen Freiheiten.

Von größter Bedeutung war das nunmehr garantierte Versammlungsund Vereinsrecht. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, Interessensvereinigungen zu gründen. Es entstanden zahlreiche Kultur- und Bildungsvereine. In deren Versammlungen wurden auch soziale sowie gesellschaftliche Probleme und deren Lösung diskutiert. Daraus entstanden politische Vereine. Unterschiedliche Argumente und Weltanschauungen führten dann zur Herausbildung von unterschiedlichen politischen Gruppierungen: Dem liberalen stand das katholisch-konservative Lager gegenüber – noch immer in Form von Vereinen. Erst ab 1880 formierten sich dann in den größeren Städten aus diesen politischen Vereinen die liberale und die konservative Partei. Die Sozialdemokratische Partei Tirols wurde erst 1890 gegründet, wurde aber in Tirol nie zu einer bestimmenden Kraft.

Die Liberalen griffen vor allem auf die Ideen der Aufklärung zurück, die sich ab etwa 1700 entwickelten. Immanuel Kant (†1804) fasste zusammen, worum es bei der Aufklärung geht: „Aude sapere! Habe Mut, fange an, dich deines eigenen Verstandes ohne Bevormundung durch andere zu bedienen!“ Der Mensch sollte nicht blind weltlichen und geistlichen Autoritäten folgen – gemeint waren in erster Linie Adel und Kirche –, sondern selbst den Verstand gebrauchen und vernünftig handeln. Damit geriet die Aufklärung in schroffen Gegensatz zum Christentum, das einen geoffenbarten und keinen „Verstandes“-Glauben verkündete. Die Aufklärung bedeutete nun für die Kirche die größte Gefahr und entsprechend hart waren die Auseinandersetzungen und Abwehrkämpfe.

Der Liberalismus entwickelte sich auch in Tirol vorwiegend in den Städten und Märkten sowie an der Universität. Teile des Adels, der Beamten und besser Gebildeten waren seine Anhänger. Er zerfiel von Anfang an in mehrere Richtungen. In einigen Punkten aber herrschte Einigkeit: keine Vorherrschaft mehr durch Adel und Geistliche; man war gegen föderalistische Bestrebungen und für einen starker Zentralstaat; für eine freie Wirtschaft ohne staatliche Hemmnisse; für den Ausbau des Rechtsstaates sowie der bürgerlichen Grund- und Freiheitsrechte im Sinne der Aufklärung.

Die Christlich-Konservativen, die vor allem die Landbevölkerung hinter sich hatten und im Tiroler Landtag die überwältigende Mehrheit besaßen, wandten sich entschieden gegen diese Forderungen der Liberalen. In keinem wichtigen Punkt gab es Übereinstimmung. Die Tiroler Gegenargumente waren: Adel und Kirche waren seit Jahrhunderten Garanten der Ordnung in der Gesellschaft; das Ständewesen, in dem jeder seinen Platz hat, bewährte sich; die ungezügelte Freiheit und Gleichheit, wie sie die Demokratie versprach, sei gegen die göttliche Ordnung. Außerdem hätte Tirol seit Jahrhunderten verbriefte Sonderrechte und „angestammte Freiheiten“, die es unter keinen Umständen aufgeben würde. Eine Wirtschaft ohne staatliche Regulierung sei abzulehnen. Sie ginge nur zu Lasten der Tiroler Landwirtschaft sowie der Klein- und Mittelbetriebe. Von einer freien Wirtschaft würden nur die in- und ausländischen „Geldsäcke“ profitieren.

Ein weiterer überaus wichtiger Punkt für den Landtag war die Sicherstellung der Glaubenseinheit: Tirol ist seit jeher ein geschlossen katholisches Land, wurde argumentiert, und seine Religion ist Garant für Friede und Wohlergehen der Heimat. Außerdem hätte der Tiroler Landtag 1796 mit dem Herz-Jesu-Gelöbnis die Treue zu Gott und zum Erbe der Väter ausdrücklich beschworen. Deshalb könnte es in Tirol auch keine andere offizielle Religion geben als die katholische. Die Kurzformel lautete: Glaubenseinheit = Landeseinheit.

Die Auseinandersetzungen zwischen dem konservativen Tirol und der liberalen Zentralregierung erreichten mit der Durchführung verschiedener Gesetze ihren Höhepunkt:

Der erste große Aufreger war die Verstaatlichung der Schule ab 1867. Worum ging es? Es war eines der Ziele der Liberalen, die Macht des Klerus zu brechen. Sein großer Einfluss auf die Bevölkerung war ihnen ein besonderer Dorn im Auge.

Die Kirche hatte damals aus historischen Gründen nahezu das Bildungsmonopol. Also verstaatlichte die Regierung das Schulwesen, wandelte die Volksschule in eine achtjährige Pflichtschule um, die ausnahmslos alle Kinder besuchen mussten, machte die Lehrer zu öffentlich Bediensteten und übernahm die volle Aufsicht, sodass der Kirche nur noch die Kontrolle des Religionsunterrichtes blieb. Die Empörung über dieses Schulgesetz war groß und erfasste auch weite Teile der Tiroler Bevölkerung. Man war überzeugt, dass nur die Kirche sicherstellen könnte, dass Kinder zu charakterlich und religiös gefestigten Menschen und nützlichen Mitgliedern der Gemeinschaft herangebildet würden. Der Streit um die Schule zog sich jahrelang hin.

Nächster Streitpunkt war die Gleichstellung der Protestanten mit den Katholiken. Eigentlich war diese Frage bereits mit dem Toleranzpatent Kaiser Josephs II. aus dem Jahre 1781 entschieden worden. Durch dieses erhielten die Protestanten das Recht der freien Religionsausübung, wobei der katholischen Religion eine Vorrangstellung zugebilligt blieb. Aber Tirol hatte sich mit Erfolg gegen diese neuen Bestimmungen gestemmt und unter Verweis auf die Glaubenseinheit des Landes Ausnahmeregelungen durchgesetzt. Jetzt aber bekräftigte die liberale Regierung nochmals die Gleichstellung und verband damit für die Protestanten die Erlaubnis, eigene Pfarren zu gründen, Kirchen (mit Kirchturm) zu bauen und ihren Kult öffentlich auszuüben. Gegen den Willen und unter Protest des Tiroler Landtages wurden dann 1876 in Innsbruck und Meran die ersten evangelischen Gemeinden Tirols gegründet.

Als dritte Ungeheuerlichkeit wurden die staatlichen Kirchengesetze 1868 empfunden. Sie ersetzten das kanonische Eherecht der Kirche, das bisher von Staats wegen für Ehen zuständig war, durch ein neues staatliches Eherecht. Ab nun waren in eingeschränkter Form auch Ziviltrauungen und Scheidungen möglich. In diesen sogenannten Maigesetzen wurden auch die Verhältnisse in gemischten Ehen (z. B. Ehen zwischen Katholiken und Protestanten und die Erziehung der Kinder aus diesen Ehen) neu geregelt.

Ab dem 14. Lebensjahr durfte jetzt jeder die Religionszugehörigkeit frei wählen, man durfte auch „ohne religiöses Bekenntnis“ leben.

Dass die Wiener Zentralbürokratie auf Tiroler Forderungen und Wünsche nicht einging, führte zu einem jahrlangen Kulturkampf zwischen Konservativen und Liberalen innerhalb Tirols und zwischen Tirol und Wien, wobei die Konservativen auf die Unterstützung der Kirche zählen konnten. Die positiven Seiten des neuen Grundgesetzes wollte man in Tirol nicht sehen. Der Kampf war vergeblich, Wien blieb diesmal hart. Dem Land Tirol kosteten diese Auseinandersetzungen aber viel Kraft und Substanz.

Eine neue Aufgabe

Als der 30-jährige Reimmichl 1897 als Redakteur der „Brixner Chronik“ und des „Tiroler Volksboten“ nach Brixen gerufen wurde, war diese Stadt am Eisack das kirchliche und – neben Innsbruck – auch intellektuelle Zentrum Tirols. An der dortigen theologischen Anstalt lehrte u. a. der anerkannte Theologieprofessor Aemilian Schoepfer (1858–1936), der außerdem als Abgeordneter der Konservativen Partei sehr aktiv war.

Schoepfer, 1858 geboren, erhielt 1880 die Priesterweihe, studierte anschließend am Frintaneum in Wien – eine Ausbildungsstätte für den höheren kirchlichen Dienst – und promovierte 1883 zum Doktor der Theologie. Auf eigenen Wunsch ging er zuerst in die Seelsorge, ehe er 1887 als Professor für Bibelwissenschaften und orientalische Sprachen ans Brixner Seminar berufen wurde.

Schoepfer war ein politischer Mensch. Während seiner Studienzeit in Wien lernte er die christlich-soziale Bewegung kennen. Ab nun war sein Interesse für die Sozialpolitik geweckt. Brixen war damals ein eher verschlafenes Nest. So gründete er mit Gleichgesinnten 1888 das „Katholisch-politische Kasino für Brixen und Umgebung“, einen Verein für politisch interessierte Konservative, der das politische Leben in Brixen in Schwung bringen sollte. Zeitungen waren damals die einzigen Medien – neben den Kirchenkanzeln –, die zur Verbreitung von Ideen zur Verfügung standen. Also hob Schoepfer mit seinen Freunden noch im gleichen Jahr die „Brixner Chronik“ aus der Taufe, für die er in der Folge viele Leitartikel selbst schrieb. Um die Finanzierung dieses Blattes langfristig sicherzustellen, wurde 1890 der „Katholisch-politische Pressverein“ samt angeschlossener Druckerei gegründet. Aus dieser Konstruktion ging 1907 die Verlagsanstalt Tyrolia hervor, die damals Betriebe nördlich und südlich des Brenners besaß. Auf politischen Druck musste die Tyrolia 1924 in einen Nordtiroler und Südtiroler Zweig getrennt werden. Der Südtiroler Zweig nannte sich Vogelweider, nachdem ihm der Name Tyrolia verboten wurde. Als auch dieser deutsche Name nicht mehr erwünscht war, kam es 1936 zur Umbenennung in Athesia.

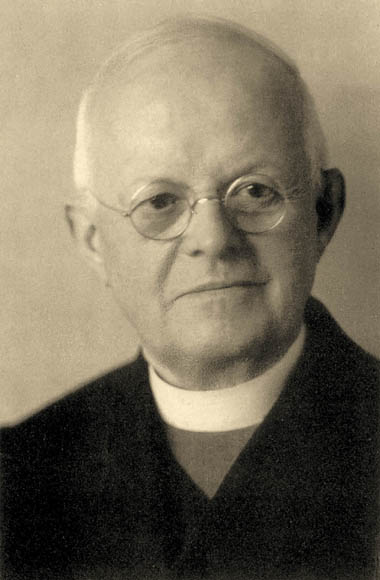

Prälat Dr. Aemilian Schoepfer (1858–1936), Priester, Theologieprofessor, Gründer der Christlichsozialen Partei Tirols, Landtagsabgeordneter (ab 1896), Reichsratsabgeordneter (ab 1897), Gründer der beiden Zeitungen „Brixner Chronik“ und „Tiroler Volksbote“, Präsident der Verlagsanstalt Tyrolia (1907–1936).

(Foto: Archiv)

Da die „Brixner Chronik“ für das städtische Publikum konzipiert war, brachte Schoepfer vier Jahre später für die Landbevölkerung den „Tiroler Volksboten“ heraus. Beide Zeitungen wurden gegründet, um die katholischen Vorstellungen darzulegen und diese gegen die antiklerikalen Kräfte zu verteidigen.

Am 1. Dezember 1897 übersiedelte Rieger von Sand in Taufers, wo er zuletzt Kooperator gewesen war, nach Brixen ins Haus von Aemilian Schoepfer. Am 11. Dezember trat er seinen Dienst an und damit begann für ihn ein völlig neuer Lebensabschnitt, den er sich – wie er bald feststellen musste – so nicht vorgestellt hatte. Vor allem fehlte ihm der Umgang mit Menschen. Schoepfer war kaum daheim. Er war viel auf Reisen oder weilte oft wochenlang in Wien. Mit Arbeit überhäuft bis in die Nacht hinein, blieb Rieger kaum Zeit für soziale Kontakte. Außerdem fühlte er sich weniger zu den Städtern hingezogen als mehr zu den einfachen Leuten. Seine Zuneigung gehörte vor allem dem Bauernstand. Der „Volksbote“ als Blatt für die Bauern und die Landbevölkerung wuchs ihm schnell ans Herz, aber die „Brixner Chronik“ mit ihrem häufigeren Erscheinen für das städtische Publikum empfand er als große Belastung, die er gern abgeben wollte.

Blick auf das Straßendorf Gries am Brenner. Das Haus hinter dem Kirchturm ist das Widum (Pfarrhof), in dem Reimmichl von 1898 bis 1914 wohnte und arbeitete.

(Foto: Privatarchiv Georg Jäger)

Doch nicht genug damit, plagte ihn auch noch für Monate ein Lungenleiden, das er mit der Kneippmethode in der Kuranstalt Guggenberg in Brixen behandelte. Reimmichl beschreibt in einer seiner Kurzgeschichten, dass er erst endgültig Heilung erfuhr, als er sich mit seinem Freund, dem Maler Franz von Defregger, für eine Woche auf eine Alm zurückzog. Dabei entdeckten sie auf ihren Streifzügen eine Bergquelle mit eiskaltem Wasser, von der Reimmichl mehrmals täglich ausgiebig trank. Von da an, erzählte er später, habe er von einem Lungenleiden nie mehr etwas gespürt.

Man gab schließlich Reimmichls Drängen nach. Er legte die Redaktion der „Brixner Chronik“ zurück und übernahm die Expositur Gries am Brenner, zugehörig der Pfarre Vinaders (Expositur: Seelsorge ohne eigene Vermögensverwaltung). In dieser Kleingemeinde konnte er seelsorglich tätig sein, was ihm sehr wichtig war, gleichzeitig blieb ihm genügend Zeit, die Redaktion des „Volksboten“ weiterzuführen.

Als Reimmichl 1897 zum „Tiroler Volksboten“ stieß, standen die alten Streitthemen zwischen Konservativen und Liberalen nach wie vor auf der Tagesordnung. Im Wesentlichen ging es immer um die gleichen drei Themenkreise: die antiklerikalen Angriffe der Liberalen und Sozialdemokraten; die Wirtschaftspolitik und ihre Auswirkung auf die Bauern sowie der Kampf um die Vorherrschaft im katholischen Lager.

Der „Tiroler Volksbote“ unter Reimmichl sah seine zentrale Aufgabe darin, die katholische Glaubens- und Sittenlehre darzulegen und zu verteidigen und so die ländliche Bevölkerung gegen liberale und sozialdemokratische Lockrufe zu immunisieren. Reimmichl trug wesentlich dazu bei, dass dieses Ziel erreicht wurde und die Liberalen und Sozialdemokraten im Kampf um die Bauern unterlagen.

Die Welt hatte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durch die industrielle Revolution und den Ausbau der Verkehrsnetze stark verändert. Auch hier standen sich zwei Richtungen gegenüber. Die eher kosmopolitisch denkenden Liberalen traten für eine freie, grenzenlose Wirtschaft ein, die Konservativen wollten eine regulierte Wirtschaft zum Schutz der einheimischen Betriebe und Arbeitsplätze.

Der „Tiroler Volksbote“ wurde als Blatt für die Landbevölkerung gegründet, die damals größtenteils in der Land- und Forstwirtschaft und im Kleingewerbe tätig war. Auf diese Zielgruppe war auch der Inhalt abgestimmt. Gerade die Bauern und die kleinen Handwerker litten am meisten unter der freien Wirtschaft, da das Land plötzlich ohne das ausgleichende Element der Zollschranken von billiger ausländischer Ware überschwemmt wurde.

Der „Volksbote“ stand daher von Anfang an auf Seite der Bauern und Kleinbetriebe und trat für den Schutz der inländischen Wirtschaft gegen die ausländische Konkurrenz ein, wobei seine Angriffe den damals rasch wechselnden Regierungen, vor allem aber den Großindustriellen und Bankiers galten, die für eine freie Wirtschaft eintraten.

Aber auch im katholischen Lager herrschten stürmische Zeiten. Innerhalb der katholisch-konservativen Partei hatte sich unter der Führung des bereits genannten Aemilian Schoepfer eine neue, sozial ausgerichtete Gruppierung gebildet. Sie nannte sich „Schärfere Tonart“ und geriet mit der Führung der Konservativen zusehends in Konflikt.

Die Tiroler Konservativen, die von Adeligen und Intellektuellen angeführt wurden und sich vorwiegend auf Großgrundbesitzer und Bauern stützten, betrachteten die drei Landesbischöfe als ihre Anführer – auch in politischen Fragen, obwohl die Bischöfe diese Rolle keinesfalls angestrebt haben. (Tirol war unter drei Diözesen aufgeteilt: das Unterinntal ab dem Ziller gehörte zu Salzburg, das südliche Tirol ab Klausen zu Trient, und der Rest zur Diözese Brixen, wobei der Brixner Fürstbischof in der Politik die größte Rolle spielte.) In ihrer Politik wollten die Konservativen – überspitzt gesagt –, dass alles im Lande so bleibt, wie es ist, obwohl sich in jenen Tagen ein unaufhaltsamer politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wandel vollzog.

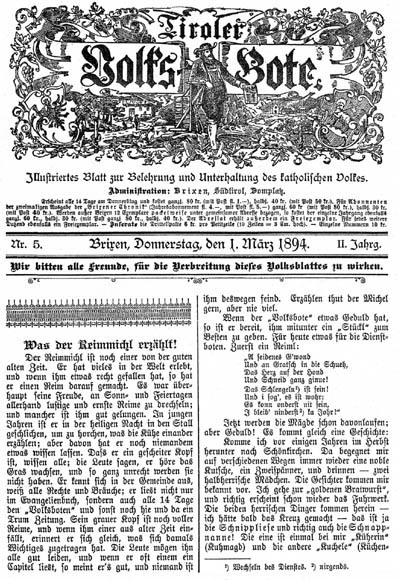

Zeitungskopf des „Tiroler Volksboten“ vom 1. März 1894

(Foto: Archiv)

Die Gruppe der „Schärferen Tonart“ stand zwar auch fest auf katholischem Boden, lehnte aber die bischöfliche Mitsprache in politischen Angelegenheiten ab. Den Bischöfen wurde nur Autorität in religiösen und sittlichen Dingen zugestanden. Außerdem war es für diese Gruppe von großer Bedeutung, die wirtschaftliche Situation der Arbeiter, kleinen Handwerker und Bauern zu verbessern, und zwar durch eine Neuorientierung des Wirtschaftssystems. Leitlinie war dabei die Sozialenzyklika Rerum Novarum von Papst Leo XIII., die 1891 gerade erschienen war.

Diese Spannungen führten letztlich 1898 unter Führung von Aemilian Schoepfer zur Abspaltung und Gründung einer zweiten katholischen Partei. Sie nannte sich „Christlichsoziale Partei“. Vorbild war die von Dr. Karl Lueger 1893 gegründete namensgleiche Partei in Wien. Zu deren Forderungen gehörte auch eine Reform des Kurienwahlrechts. So waren nach damaligem Wahlrecht nur Männer stimmberechtigt, die direkte Steuern in einer vorgegebenen Mindesthöhe zahlten. Außerdem wurden die einzelnen Stimmen je nach Stand und Vermögen unterschiedlich gewichtet. Dadurch waren weite Bevölkerungskreise von der Wahl ausgeschlossen. Erst als 1907 das (Männer-)Kurienwahlrecht in ein allgemeines Wahlrecht umgewandelt wurde, begann der Aufstieg der Christlich-Sozialen und der Sozialdemokraten zu Massenparteien; die Liberalen und Konservativen aber, die sich kaum für den „kleinen Mann“ interessiert hatten, verloren ihre Bedeutung.

Die Folge war nun ein erbitterter Kampf im katholischen Lager um die Vorherrschaft im Lande. 1904 gelang es den Christlichsozialen, die Mehrheit der Bauern, die bisher konservativ waren, auf ihre Seite zu ziehen. Unter wesentlicher Mitwirkung Reimmichls kam es zur Gründung des Tiroler Bauernbundes, der sich zu einer schlagkräftigen Interessensvertretung des Bauernstandes entwickelte. Reimmichl gilt als der geistige Vater des Bauernbundes. Als dann die Christlichsozialen die Landtagswahl 1907 für sich entschieden, war der Kampf vorbei, nicht aber der Streit, denn eine Versöhnung fand erst nach dem Ersten Weltkrieg statt.

Auch die einflussreiche Geistlichkeit war in dieser politischen Auseinandersetzung in zwei Lager geteilt: Die bischöfliche Kurie, die Dekane und Pfarrherren – also die Etablierten – standen vielfach auf Seite der Konservativen, die Professoren des Brixner Seminars, von dem die „Schärfere Tonart“ ausgegangen war, die Kooperatoren und Kapläne unterstützten mehrheitlich die Christlichsozialen. Reimmichl stand auf Seite der Christlichsozialen, deren Vorstellungen er bereits während der Jahre im Priesterseminar kennengelernt hatte.

Die Auseinandersetzungen zwischen Christlichsozialen und Konservativen führten dazu, dass es nach einiger Zeit nicht einmal mehr eine gemeinsame Gesprächsbasis gab. Erst eine Privatinitiative Reimmichls sollte wieder Bewegung in die Beziehungen bringen. Reimmichl hatte nie ein offizielles poltitisches Amt inne.

Reimmichl lud Nikolaus Recheis, Kaplan der „Irrenanstalt“ in Hall, zu einem Gespräch nach Gries am Brenner. Recheis war nicht nur Kaplan, er war auch Chefredakteur der „Tiroler Stimmen“, des Zentralorgans der Konservativen, und enger Vertrauter von Landeshauptmann Theodor Kathrein. Reimmichl wollte ausloten, auf welche Weise der Friede im Lande und zwischen den Parteien wiederhergestellt werden könnte.

Von dieser Einladung berichtete Recheis umgehend dem Landeshauptmann, wobei er festhält, dass Reimmichl „gewiss ein sehr einflussreicher und gewichtiger Mann im Lande und in seiner Partei“ ist.

Es gelang auch ein Entwurf für ein gemeinsames Programm, das eine Verschmelzung der beiden Parteien vorsah. Letztlich jedoch scheiterte dieser Versuch, da der Graben zwischen den beiden katholischen Parteien bereits zu tief war.