- -

- 100%

- +

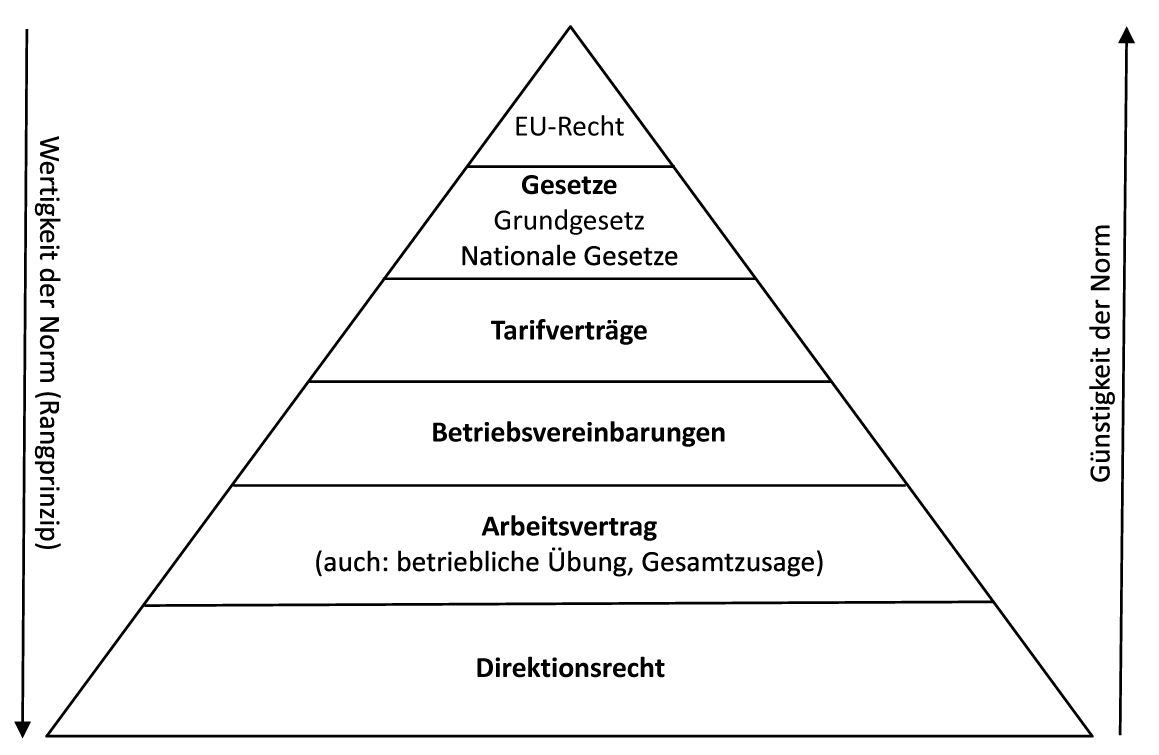

Während im Verhältnis von Betriebsvereinbarung zu Tarifvertrag gemäß § 77 Abs. 3 BetrVG das Rangprinzip gilt, der Tarifvertrag also kraft Gesetzes Vorrang hat, gilt im Verhältnis von Betriebsvereinbarung zum Arbeitsvertrag wieder das Günstigkeitsprinzip: Für den Arbeitnehmer günstigere arbeitsvertragliche Regelungen haben also Vorrang vor den Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung. § 4 Abs. 3 TVG wird entsprechend auf die Betriebsvereinbarung angewandt (Abb. 2).

Abb. 2: Normenpyramide

1.2Begriffsdefinitionen

Wie überall in der Rechtswissenschaft ist es auch im Arbeitsrecht unerlässlich, exakt mit den in den einzelnen Rechtsnormen verwendeten Begriffen umzugehen. Im Arbeitsrecht erhalten diese ihre genaue Ausprägung oftmals erst aufgrund der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts und anderer Obergerichte.

1.2.1Arbeitnehmer

Arbeitnehmer ist nach § 611a BGB, wer im Dienste eines anderen zur Leistung einer weisungsgebundenen, fremdbestimmten Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist. Im Gegensatz zu einem Selbstständigen („Freiberufler“) kann ein Arbeitnehmer seine Tätigkeit im Wesentlichen nicht frei gestalten und seine Arbeitszeit sowie regelmäßig auch seinen Arbeitsort nicht frei bestimmen. Er unterliegt den fachlichen und organisatorischen Weisungen des Arbeitgebers (§ 611a Abs. 1 S. 3 BGB).

Beispiel

S arbeitet als Streetworkerin für einen freien Jugendhilfeträger in einer Großstadt. Vom Träger erhält sie Anweisungen, zu welchen Tagen und Uhrzeiten sie an welchen Standorten präsent sein soll. S kann nicht selbst entscheiden, wann und wo sie ihre Angebote platziert.

Selbst wenn eine weitgehende fachliche Selbstständigkeit gegeben ist, liegt eine Arbeitnehmereigenschaft vor, wenn die betreffende Person hinsichtlich Ort und Zeit der Arbeitsleistung in den Betrieb des Arbeitgebers eingegliedert ist oder aus anderen Gründen eine persönliche Abhängigkeit vorliegt.

Beispiel

Sozialarbeiter S ist bei einem freien Träger als Vollzeitkraft für die berufsbezogene Sozialarbeit mit Menschen mit Migrationshintergrund eingestellt. Er kann zwar selbst bestimmen, welche konkreten Angebote und Kurse er für die Zielgruppe entwickelt und durchführt; es ist aber klar geregelt, wie viele Stunden pro Woche seine Arbeitszeit beträgt und zu welchen Zeiten er in seinem Büro persönlich erreichbar sein muss. S ist Arbeitnehmer.

Da die Abgrenzung zwischen Arbeitnehmereigenschaft und Selbstständigkeit oftmals nicht eindeutig ist, muss im Einzelfall immer eine Gesamtschau der Verhältnisse vorgenommen werden (§ 611a Abs. 1 S. 5 BGB). In diese ist bspw. auch einzubeziehen, ob die beschäftigte Person einem einzigen Vertragspartner ihre gesamte Arbeitskraft zur Verfügung stellt und ob sie berechtigt ist, die Tätigkeit weiter zu delegieren (z. B. an eigene Mitarbeiter oder Subunternehmer) oder in eigener Person die Leistung erbringen muss (§ 613 BGB). Des Weiteren wird als Indiz zu beachten sein, inwieweit Urlaubszeiten mit dem jeweiligen Betrieb abgestimmt werden müssen, ob im Fall von Krankheit eine Lohnfortzahlung bezahlt wird oder ob alle Arbeitsmaterialien (z. B. Computer, Büromaterial, Dienstwagen) bereitgestellt werden. Zudem ist zu prüfen, wem im konkreten Einzelfall das unternehmerische Risiko obliegt, wer also dafür haften muss, wenn die vereinbarte Leistung nicht wie gewünscht erbracht wurde.

Führt die Gesamtschau der konkreten Verhältnisse des jeweiligen Einzelfalls zur Annahme eines Arbeitsverhältnisses, so ist völlig unerheblich, ob der Arbeitnehmer im Vertrag als „Honorarkraft“, „Praktikant“, „Subunternehmer“ etc. bezeichnet wurde. Die Bezeichnung ist nicht maßgeblich; entscheidend sind ausschließlich die tatsächlichen Verhältnisse (§ 611a Abs. 1 S. 6 BGB). Liegt also aufgrund der Umstände ein Arbeitsverhältnis vor, dann ist auch das gesamte Arbeitsrecht auf dieses anzuwenden.

Beispiel

Kinderpfleger K ist als „freiberufliche Ergänzungskraft auf Honorarbasis“ für eine Kita tätig. Im Rahmen des entsprechenden Vertrages wird eine tägliche Präsenzzeit des K in der Kita von 7 bis 13 und 15 bis 17 Uhr festgeschrieben. Zudem hat K „nach Bedarf auf Anweisung der Leitung zusätzliche Zeiten“ zu leisten, „den fachlich-konzeptionellen Vorgaben der Einrichtungsleitung Folge zu leisten“ und alle „urlaubsbedingten Abwesenheiten mindestens sechs Wochen vor Urlaubsantritt“ mitzuteilen. Für seine Tätigkeit erhält er einen „Stundensatz von 11,50 EUR“. Die Umstände des Falles deuten darauf hin, dass K vorliegend fremdbestimmt und weisungsabhängig tätig ist. Trotz der Bezeichnung „freiberuflich“ wurde vorliegend ein Arbeitsvertrag geschlossen; K ist als Arbeitnehmer zu behandeln.

Da die Abgrenzung von Arbeitnehmerschaft und freier Mitarbeit mitunter extrem schwierig ist und immer neue Formen sog. „Scheinselbstständigkeit“ zu beobachten sind, um die gesetzlichen Arbeitgeberpflichten zu umgehen, besteht in § 7a SGB IV die Möglichkeit, die Beschäftigteneigenschaft in einem sog. „Statusfeststellungsverfahren“ durch feststellenden Verwaltungsakt der Deutschen Rentenversicherung Bund (§ 7a Abs. 2 SGB IV) zumindest in Bezug auf die sozialversicherungsrechtliche Situation des Betroffenen rechtsverbindlich klären zu lassen. Hierbei werden dieselben Kriterien angewendet wie bei Beurteilung der Arbeitnehmereigenschaft nach dem BGB. Allerdings entfaltet die entsprechende Entscheidung lediglich eine Bindungswirkung innerhalb der Sozialversicherung (§ 77 SGG). Wird also festgestellt, dass eine in einem Betrieb eingesetzte Person „Beschäftigter“ ist, hat der Arbeitgeber für diesen auch die anfallenden Sozialversicherungsabgaben zu entrichten.

Einzelne Gesetze des Arbeitsrechts beziehen im Einzelfall über die Arbeitnehmer im eigentlichen strengen Sinne hinaus weitere Beschäftigtengruppen, etwa die Auszubildenden, die in Heimarbeit Beschäftigten i.S.v. § 1 des Heimarbeitsgesetzes (HAG) oder sonstige Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit als arbeitnehmerähnliche Personen (s. u.) anzusehen sind, in den Arbeitnehmerbegriff ein. Es ist daher immer darauf zu achten, welcher genaue Arbeitnehmerbegriff für die in einem bestimmten Gesetz geregelten Fragestellungen maßgeblich ist.

Beispiel

Das BUrlG definiert in § 2 auch die Auszubildenden als Arbeitnehmer und gewährt ihnen die in diesem Gesetz vorgesehenen Urlaubsansprüche. Dies bedeutet jedoch nicht, dass sie damit auch Arbeitnehmer i. S. d. Kündigungsschutzgesetzes (KSchG) sind. Für Kündigungen von Auszubildenden gilt nämlich nicht das KSchG, sondern die Sonderregelung im Berufsbildungsgesetz (BBiG, Kap. 4.5.6).

Keine Arbeitnehmer sind dagegen:

•Beamte, Richter und Soldaten, denn hier besteht ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis, das durch eine öffentlich-rechtliche Ernennung begründet wird und nicht durch einen zivilrechtlichen Vertrag.

•Beschäftigte in einer Werkstatt für behinderte Menschen gelten gemäß § 221 Abs. 1 SGB IX als „arbeitnehmerähnliche Personen“.

•Teilnehmende an sozialrechtlichen Beschäftigungsmaßnahmen, etwa gemeinnützigen Arbeitsgelegenheiten i.S.v. § 16d SGB II („Ein-Euro-Job“) oder im Rahmen des Arbeitsmarktprogramms Flüchtlingsintegrationsmaßnahmen (§ 421a SGB III) sind keine Arbeitnehmer im Sinne des Arbeitsrechts. Wird diesen durch die Sozialbehörden eine Tätigkeit zugewiesen, liegt nämlich kein Arbeitsvertrag vor, sondern eine hoheitliche Regelung durch Verwaltungsakt (§ 31 SGB X).

•Gesellschafter einer Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (§§ 705 ff. BGB), einer OHG (§§ 105 ff. HGB) oder einer KG (§§ 161 ff. HGB) sowie Geschäftsführer und Vorstandsmitglieder juristischer Personen (e.V., GmbH, AG, Stiftung) sind regelmäßig keine Arbeitnehmer, da diesen aufgrund ihrer Position die unternehmerische Leitung zusteht und sie damit auf der Arbeitgeberseite zu sehen sind. Es wäre nur denkbar, dass ein einzelner Gesellschafter zugleich Arbeitnehmer ist, wenn er an Weisungen der Geschäftsführung gebunden und damit abhängig tätig wäre.

•Mit Familienangehörigen (z. B. Ehegatten oder Kinder des Arbeitgebers) können dagegen Arbeitsverträge abgeschlossen werden. Um dabei steuerrechtliche Umgehungsmöglichkeiten auszuschließen, ist hier ein Vertrag nur dann anzunehmen, wenn die Absprachen inhaltlich dem entsprechen, was auch in Arbeitsverträgen mit Fremden in Bezug auf Art und Umfang der Tätigkeit, Lohnhöhe, Urlaub oder Kündigungsfristen üblich wäre und der Arbeitsvertrag auch tatsächlich durchgeführt wird (also die Mitarbeit nicht nur zum Schein oder aus Steuerersparnisgründen verabredet wurde). Zudem muss die Tätigkeit über das hinausgehen, was im Rahmen eines „normalen“ Familienzusammenhalts geschuldet ist (§§ 1360, 1619 BGB).

Im Rahmen des Arbeitnehmerbegriffs spielen folgende, mit diesem in Zusammenhang stehende Begrifflichkeiten eine Rolle:

Arbeiter und Angestellte

Früher wurde innerhalb der Gruppe der Arbeitnehmer zwischen Arbeitern und Angestellten unterschieden: Arbeiter waren Arbeitnehmer, deren Tätigkeit überwiegend körperlicher Natur war, während Angestellte überwiegend geistig tätig wurden. Seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1990 zur Ungleichbehandlung von Arbeitern und Angestellten ist diese Unterscheidung hinfällig. Nur in einzelnen alten Tarifverträgen spielt sie ggf. noch eine Rolle. Inzwischen spricht man von „Arbeitnehmern“ oder „Beschäftigten“; die frühere Differenzierung wurde aufgegeben.

Leitende Angestellte

Aus der Gruppe der Arbeitnehmer wird in einzelnen Gesetzen die Gruppe der leitenden Angestellten ausgenommen. Hierunter versteht bspw. das Betriebsverfassungsgesetz Arbeitnehmer, die wiederum zur selbstständigen Einstellung und Entlassung anderer Arbeitnehmer befugt sind oder über weitreichende Vollmachten innerhalb des Betriebs verfügen (vgl. § 5 Abs. 3 S. 2 sowie Abs. 4 BetrVG).

Beispiel

Psychologin P wird von einem kleinen freien Träger als Leiterin des einzigen Seniorenheims eingestellt, das dieser betreibt. Sie ist zwar Arbeitnehmerin des freien Trägers, hat aber laut ihrem Arbeitsvertrag umfassende Befugnisse: Sie kann selbstständig Personal einstellen und entlassen, verfügt über eine umfassende Vertretungsbefugnis und kann bis zu einem Rahmen von 50.000 EUR ohne weitere Abstimmung mit dem Träger Sachausgaben tätigen. Darüber hinaus obliegt ihr die fachliche Aufsicht über alle im Heim tätigen Fachkräfte sowie die Leitungs- und Weisungsbefugnis über die gesamten Unterstützungs- und Verwaltungskräfte. P hat damit eine Stellung als leitende Angestellte.

Weil die leitenden Angestellten eine gehobene Sozialstellung einnehmen und oft ein arbeitgeberähnliches Berufs- und Tätigkeitsbild haben, stehen sie eher „im Lager des Arbeitgebers“. Dies rechtfertigt es, die leitenden Angestellten in einzelnen Bereichen des kollektiven Arbeitsrechts und dabei insbesondere im Rahmen der betrieblichen Mitbestimmung nicht wie „normale“ Arbeitnehmer zu behandeln – ganz generell ist der Betriebsrat für leitende Angestellte nicht zuständig (§ 5 Abs. 3 BetrVG). Auch auf die Schutzvorschriften des Arbeitszeitgesetzes können sie sich nicht berufen (§ 18 Abs. 1 Nr. 1 ArbZG); im Bereich des Kündigungsschutzes eröffnet § 14 Abs. 2 i.V.m. § 9 Abs. 1 S. 2 KSchG die Möglichkeit, das Arbeitsverhältnis eines leitenden Angestellten ohne nähere Bgründung gegen Zahlung einer Abfindung durch das Arbeitsgericht auflösen zu lassen. Das geht bei „normalen“ Arbeitnehmern nicht.

Im Übrigen bleiben die individuellen arbeitsrechtlichen Ansprüche der leitenden Angestellten, insbesondere ihre Vergütungs-, Urlaubs oder Entgeltfortzahlungsansprüche, durch ihre herausgehobene Position jedoch weitgehend unberührt.

Arbeitnehmerähnliche Person

Zahlreiche Gesetze gehen davon aus, dass es neben Arbeitnehmern und Selbstständigen auch noch eine dritte Kategorie Beschäftigter gibt, nämlich arbeitnehmerähnliche Personen. Das sind laut Rechtsprechung und herrschender Lehre Personen, die nicht wie andere Arbeitnehmer in eine betriebliche Organisation eingegliedert sind und im Wesentlichen auch ihre Zeit frei einteilen können. Allerdings sind sie von ihrem Dienstgeber wirtschaftlich abhängig und auch ihrer gesamten sozialen Stellung nach einem Arbeitnehmer vergleichbar sozial schutzbedürftig.

Beispiel

Beispiele hierfür sind Beschäftigte in Werkstätten für behinderte Menschen, wenn letztere nicht Arbeitnehmer sind (§ 221 SGB IX).

Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Abhängigkeit und der daraus resultierenden sozialen Schutzbedürftigkeit werden arbeitnehmerähnliche Personen in einigen Bereichen (z. B. beim Urlaub oder beim Arbeitsschutz) den Arbeitnehmern gleichgestellt.

Beispiel

Der schwerst geistig behinderte B ist in einer Werkstatt für behinderte Menschen tätig. Gemäß § 3 BUrlG hat er – vorbehaltlich individueller Abreden oder kollektiver Vereinbarungen – wie alle Arbeitnehmer einen gesetzlichen Mindesturlaub von 24 Werktagen.

Dagegen gelten andere Gesetze wie das Mindestlohngesetz (MiLoG) oder das Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) ausdrücklich nicht für arbeitnehmerähnliche Personen.

1.2.2Arbeitgeber

Arbeitgeber im Sinne des Arbeitsrechts ist jeder, der mindestens einen Arbeitnehmer beschäftigt. Das gilt sogar dann, wenn vorübergehend keine Mitarbeiter eingesetzt werden.

Beispiel

Daher sind behinderte Menschen, die zu ihrer Unterstützung Assistenzkräfte beschäftigen, bereits dann Arbeitgeber, wenn sie nur eine Person für die entsprechenden Dienste bezahlen. Wird die Beschäftigung der Assistenzkraft unterbrochen (z. B. weil der schwerbehinderte Arbeitgeber Student ist und während der Semesterferien keine professionelle Assistenz benötigt), ist dies für die Arbeitgebereigenschaft unerheblich.

Arbeitgeber können natürliche Personen (z. B. Berufsbetreuer, RechtsanwältInnen, ÄrztInnen), Personengesellschaften (OHG, KG, GbR) oder juristische Personen des Privatrechts (AG, GmbH etc.) bzw. des öffentlichen Rechts (Kommunen, Körperschaften, Bund und Länder) sein.

Beispiel

Der Landkreis A beschäftigt im Jugendamt 65 SozialarbeiterInnen auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages. Die betreffenden Fachkräfte sind somit als Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst tätig, aber nicht verbeamtet. Es handelt sich um sog. „Verwaltungsangestellte“ auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages. Der Landkreis ist Arbeitgeber.

Wird im Bundesfamilienministerium eine Sozialpädagogin im Fachreferat für Jugendhilfeaufgaben auf der Grundlage eines Arbeitsvertrages angestellt, ist Arbeitgeber die Bundesrepublik Deutschland.

Die Arbeitgeberstellung ist nach § 613 Satz 2 BGB im Zweifel nicht übertragbar. Diese Vorschrift kann jedoch vertraglich ausgeschlossen werden. Deshalb kann ein Arbeitgeber im Fall einer Arbeitnehmerüberlassung („Leiharbeit“, Kap. 2.2.4) einem anderen Arbeitgeber (Entleiher) die Ausübung des Weisungsrechts (s. Kap. 1.1.10) überlassen.

Betrieb

Einige arbeitsrechtliche Regelungen (z. B. das BetrVG, § 23 KSchG oder § 1 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG) knüpfen an den Begriff des Betriebs an. Der Betrieb als organisatorische Einheit ist der „Ort der Arbeitsleistung“. Dies ist jedoch nicht zwingend im Sinne eines einzigen Ortes als räumlicher Einheit zu verstehen – auch mehrere räumlich verteilte Arbeitsorte können einen einheitlichen Betrieb darstellen, wenn sie zentral gelenkt werden.

Beispiel

Erzieherin E arbeitet in einer Kindertagesstätte, die einen kleinen „Waldkindergarten“ als Außenstelle betreibt. Die Leitung des Waldkindergartens obliegt der im Haupthaus tätigen und auch für die dortigen Gruppen zuständigen Kindheitspädagogin K. Hier handelt es sich bei Haupthaus und Außenstelle um einen einheitlichen Betrieb.

Der Betrieb als Organisationseinheit ist auch entscheidend, wenn es um die Errichtung von Betriebsräten und deren Zuständigkeit geht (vgl. §§ 1, 3, und 4 BetrVG); Betriebsvereinbarungen gelten nur für die Arbeitnehmer des jeweiligen Betriebs (vgl. § 77 Abs. 4 BetrVG).

Unternehmen

Ein Unternehmen ist eine organisatorische Einheit, innerhalb derer der Inhaber einen bestimmten wirtschaftlichen oder ideellen Zweck verfolgt. Es kann aus nur einem Betrieb oder aus mehreren organisatorisch verbundenen Betrieben bestehen. Entscheidend für den Unternehmensbegriff ist, dass ein einheitlicher Rechtsträger besteht, etwa eine natürliche Person als „Unternehmer“, eine juristische Person oder eine Gesellschaft. Dieser Unternehmensträger ist der Vertragspartner des einzelnen Arbeitnehmers!

Beispiel

Ein großer freier Sozialträger in der Form einer gGmbH betreibt Kinderheime, Seniorenheime und Behindertenheime in allen größeren und einigen kleineren Städten. Hier verfügt der Träger – die GmbH – über ein Unternehmen, das aus mehreren Betrieben (den jeweiligen Einrichtungen) besteht.

Der Begriff des Unternehmens spielt v.a. im Rahmen der Mitbestimmung von Arbeitnehmern eine Rolle: Wenn in einem Unternehmen mehrere Betriebe mit Betriebsräten existieren, ist auf der Unternehmensebene ein Gesamtbetriebsrat zu bilden (§ 47 BetrVG), der Angelegenheiten zu behandeln hat, die das Gesamtunternehmen oder mehrere Betriebe betreffen. Dieser kann auch Gesamtbetriebsvereinbarungen abschließen, die dann für alle Arbeitnehmer eines Unternehmens gelten können.

Aber auch im Bereich des Kündigungsschutzes kann es wichtig werden, ob ein Unternehmen mehrere verschiedene Betriebe hat: Möglicherweise entfällt nämlich der Grund für eine betriebsbedingte Kündigung, wenn in einem anderen Betrieb desselben Unternehmens ein geeigneter freier Arbeitsplatz für den zu kündigenden Arbeitnehmer existiert (Kap. 4.2.2).

Beispiel

Der freie Träger F betreibt in Augsburg und Umgebung mehrere Privatkliniken. Aus Rentabilitätsgründen wird die Klinik in Friedberg geschlossen und der dortigen Kliniksozialarbeiterin K gekündigt. Wäre in einer Klinik des F im benachbarten Augsburg eine Stelle für die Sozialarbeiterin frei, so wäre die Entlassung der K sozial nicht gerechtfertigt. Entscheidend für die Verhältnismäßigkeit der Kündigung ist nämlich nicht der Betriebs-, sondern der Unternehmensbegriff (§ 1 Abs. 2 KSchG).

Sind mehrere rechtlich selbstständige Unternehmen unter einheitlicher Leitung zusammengefasst, spricht man von einem Konzern (§ 18 AktG). Auch in einer solchen Situation ist Arbeitgeber das einzelne Unternehmen und nicht der Konzern als solcher. Das Vorliegen eines Konzerns ist v.a. in Bezug auf die Mitbestimmung der Arbeitnehmer (z. B. § 5 MitbestG) oder den sog. „Konzernbetriebsrat“ nach §§ 54 ff. BetrVG relevant. Außerdem können in Arbeitsverträgen sog. „Konzernversetzungsklauseln“ vorkommen, die es dem Arbeitgeber ermöglichen, Arbeitnehmer in verschiedenen Unternehmen des Konzerns einzusetzen.

Fall 1: Arbeitnehmerin oder Selbstständigkeit?

Sibylle S hat sich als Sozialarbeiterin selbstständig gemacht. Sie ist einen Tag in der Woche (7,5 Stunden) in einer Erziehungsberatungsstelle als „Beraterin auf Honorarbasis“ (so der Wortlaut des Vertrags) tätig, wo sie sich auf die Beratung in Trennungs- und Scheidungssituationen spezialisiert hat. In der Beratungsstelle stellt ihr der Träger der Einrichtung („Elternrat e.V.“) einen Arbeitsplatz in einem Büro mit zwei anderen dort Beschäftigten zur Verfügung; zudem kann sie auf den Sekretariatsdienst (Terminvereinbarung, ein- und ausgehende Korrespondenz) zugreifen und hat einen E-Mail-Account, den der Träger bereitstellt und der sibylle.s@elternrat.de lautet. Mit dem Träger muss sie auch ihre „Urlaubstage“ abstimmen, wobei ihr sechs Tage pro Jahr zustehen; sie ist auch verpflichtet, sich im Krankheitsfall unter Vorlage eines Attests abzumelden. Neben dieser Tätigkeit wurden ihr vom Familiengericht fünf Vormundschaften für Kinder übertragen; des Weiteren wird sie gelegentlich vom Jugendamt als „Freelancer“ gebucht, um Hausbesuche bei belasteten Familien vorzunehmen und für das Jugendamt Sozialberichte über die betreffenden Familien und dabei insbesondere die Situation der dort lebenden Kinder zu verfassen. Die Berichte erstellt S zuhause an ihrem eigenen PC; das Jugendamt verwendet diese für die Hilfeplanung (§ 36 SGB VIII) und die Familiengerichtshilfe (§ 50 SGB VIII). S hat schon mehrfach aus Termingründen die Erstellung solcher Berichte abgelehnt. Ist S mit ihren Tätigkeiten ein oder mehrere Arbeitsverhältnisse eingegangen?

Fall 2: Mehr oder weniger Urlaub?

Der freie Träger „Elternrat e.V.“ beschäftigt auch eine Psychologin P in Vollzeit an fünf Tagen in der Woche. In deren Arbeitsvertrag werden ihr aufgrund ihrer geschickten Verhandlung im Bewerbungsgespräch 31 Urlaubstage zugebilligt. Darüber hinaus enthält der Vertrag den Passus: „Für die Durchführung des Arbeitsverhältnisses gelten die Bestimmungen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD) sinngemäß.“ Dort heißt es in § 26 S. 2: „Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage.“ Laut § 3 BUrlG beträgt der Urlaub jährlich mindestens 24 Werktage. Alle anderen Beschäftigten bei „Elternrat“ erhalten 28 Tage. Wie viele Urlaubstage stehen P zu?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.