Grundkurs Sozialverwaltungsrecht für die Soziale Arbeit

- -

- 100%

- +

Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage

Böhlau Verlag · Wien · Köln · Weimar

Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto

facultas · Wien

Wilhelm Fink · Paderborn

A. Francke Verlag · Tübingen

Haupt Verlag · Bern

Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn

Mohr Siebeck · Tübingen

Ernst Reinhardt Verlag · München

Ferdinand Schöningh · Paderborn

Eugen Ulmer Verlag · Stuttgart

UVK Verlag · München

Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen

Waxmann · Münster · New York

wbv Publikation · Bielefeld

Prof. Dr. Jörg Reinhardt lehrt rechtliche Grundlagen der Sozialen Arbeit an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über

UTB-Band-Nr.: 4216

ISBN 978-3-8252-5195-6

ISBN 978-3-846-35195-1 (EPUB)

© 2019 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Printed in EU

Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart

Satz: JORG KALIES – Satz, Layout, Grafik & Druck, Unterumbach

Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München

Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: info@reinhardt-verlag.de

Inhalt

Abkürzungen

Vorwort zur zweiten Auflage

Vorwort zur ersten Auflage

1 Grundbegriffe

1.1 Verwaltung

1.2 Verwaltungsrecht

1.2.1 Allgemeines Verwaltungsrecht

1.2.2 Besonderes Verwaltungsrecht

1.3 Sozialverwaltungsrecht

1.3.1 Allgemeines Sozialverwaltungsrecht

1.3.2 Besonderes Sozialverwaltungsrecht

2 Träger der Verwaltung

2.1 Staatliche Verwaltung

2.1.1 Unmittelbare Staatsverwaltung

2.1.2 Mittelbare Staatsverwaltung

2.2 Private Organisationen und Privatpersonen

2.2.1 Beliehene

2.2.2 Verwaltungshelfer

2.2.3 Freie Träger

2.3 System der Aufsicht

2.3.1 Dienstaufsicht

2.3.2 Rechtsaufsicht

2.3.3 Fachaufsicht

3 Formen des Verwaltungshandelns

3.1 Hoheitliches Handeln

3.2 Privatrechtliches Handeln

3.2.1 Fiskalisches Verwaltungshandeln

3.2.2 Verwaltungsprivatrecht

4 Der Verwaltungsakt

4.1 Begriff des Verwaltungsakts

4.1.1 Maßnahme einer Behörde

4.1.2 Gebiet des öffentlichen Rechts

4.1.3 Regelung

4.1.4 Einzelfall

4.1.5 Unmittelbare Rechtswirkung nach außen

4.2 Arten von Verwaltungsakten

4.2.1 Einzelverfügung

4.2.2 Allgemeinverfügung

4.2.3 Begünstigender Verwaltungsakt

4.2.4 Belastender Verwaltungsakt

4.2.5 Verwaltungsakt mit Doppelwirkung

4.2.6 Feststellender Verwaltungsakt

4.2.7 Gestaltender Verwaltungsakt

4.2.8 Verwaltungsakt mit Drittwirkung

4.2.9 Mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt

4.2.10 Verwaltungsakt mit Dauerwirkung

4.2.11 Gebundener Verwaltungsakt

4.2.12 Ermessensverwaltungsakt

4.3 Nebenbestimmungen

4.4 Erlass des Verwaltungsakts

4.4.1 Grundsatz der Formfreiheit; Bestimmtheit

4.4.2 Bekanntgabe schriftlicher und elektronischer Verwaltungsakte

4.4.3 Wirksamwerden und Bestandskraft des Verwaltungsakts

4.4.4 Grundsätze der Leistungserbringung

4.4.5 Durchsetzung von Verwaltungsakten

5 Das Verwaltungsverfahren

5.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen

5.1.1 Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung

5.1.2 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz

5.1.3 Gleichbehandlungsgrundsatz

5.1.4 Wirtschaftlichkeitsgrundsatz

5.2 Verfahrensgrundsätze des SGB X

5.2.1 Grundsatz der behördlichen Neutralität

5.2.2 Grundsatz der Nichtförmlichkeit

5.2.3 Grundsatz der Verfahrensbeschleunigung

5.2.4 Grundsatz der Zweckmäßigkeit

5.2.5 Grundsatz der Kostenfreiheit

5.2.6 Amtsermittlungsprinzip

5.3 Verfahrensbeteiligte

5.3.1 Verfahrensbeteiligung

5.3.2 Beteiligtenfähigkeit

5.3.3 Handlungsfähigkeit

5.4 Beginn des Verwaltungsverfahrens

5.4.1 Verfahrenseinleitung von Amts wegen

5.4.2 Verfahrenseinleitung auf Antrag

5.5 Bestimmung der zuständigen Behörden

5.5.1 Internationale Zuständigkeit

5.5.2 Sachliche Zuständigkeit

5.5.3 Örtliche Zuständigkeit

5.5.4 Funktionale Zuständigkeit

5.5.5 Amtshilfe

5.6 Rechte der Verfahrensbeteiligten

5.6.1 Vertretung durch Bevollmächtigte und Hinzuziehen von Beiständen

5.6.2 Auskunfts- und Beratungsrechte

5.6.3 Ausschluss und Ablehnung von Amtspersonen

5.6.4 Anhörungsrecht

5.6.5 Akteneinsicht

6 Datenschutz

6.1 Verfassungsrechtliche Grundlagen des Datenschutzes

6.2 Datenschutzrecht im Überblick

6.2.1 Allgemeiner und bereichsspezifischer Datenschutz

6.2.2 Datenschutz freier Träger

6.3 Begriffe im Datenschutzrecht

6.3.1 Daten, personenbezogene Daten und Sozialdaten

6.3.2 Datenverarbeitung

6.3.3 Verantwortlicher

6.3.4 Pseudonymisierung

6.3.5 Einwilligung

6.4 Einzelne Verarbeitungsformen

6.4.1 Erheben von Daten

6.4.2 Speichern von Daten

6.4.3 Übermitteln und Nutzen von Daten

6.4.4 Löschen von Daten

6.5 Verstöße gegen den Datenschutz

6.6 Prüfschema zum Datenschutz

7 Der fehlerhafte Verwaltungsakt

7.1 Grundsatz der Rechtswidrigkeit

7.2 Nichtigkeit des Verwaltungsakts

7.3 Berichtigung von Sachfehlern

7.4 Umdeutung des Verwaltungsakts

7.5 Heilung von Fehlern

7.6 Unbeachtliche Fehler

8 Rechtsbehelfe

8.1 Formlose Rechtsbehelfe

8.1.1 Gegenvorstellung

8.1.2 Aufsichtsbeschwerde

8.1.3 Dienstaufsichtsbeschwerde

8.1.4 Beauftragte für spezielle Belange

8.1.5 Petition

8.2 Förmliche Rechtsbehelfe („Rechtsmittel“)

8.2.1 Widerspruch

8.2.2 Klage zum Sozial- oder zum Verwaltungsgericht

8.2.3 Einstweiliger Rechtsschutz

8.2.4 Berufung und Revision

9 Die Aufhebung von Verwaltungsakten durch die Verwaltung

9.1 Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsakts

9.1.1 Belastender Verwaltungsakt

9.1.2 Begünstigender Verwaltungsakt

9.2 Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsakts

9.2.1 Belastender Verwaltungsakt

9.2.2 Begünstigender Verwaltungsakt

9.3 Aufhebung eines Verwaltungsakts mit Dauerwirkung

9.4 Rückerstattungspflicht

9.5 Verfahren bei der Aufhebung

10 Der öffentlich-rechtliche Vertrag

10.1 Begriff des öffentlich-rechtlichen Vertrags

10.2 Arten öffentlich-rechtlicher Verträge

10.2.1 Koordinationsrechtliche Verträge

10.2.2 Subordinationsrechtliche Verträge

10.3 Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags

Anhang

Überblick über die Bücher des Sozialgesetzbuchs

Musterlösungen

Literatur

Literaturempfehlungen zum Sozialverwaltungsrecht für die Soziale Praxis

Juristische Lehrbücher zum (Sozial-)Verwaltungsrecht

Kommentare zu den Gesetzen des Allgemeinen Sozialverwaltungsrechts

Sachregister

Abkürzungen

AdVermiGAdoptionsvermittlungsgesetzAdVermiStAnKoVVerordnung über die Anerkennung von Adoptionsvermittlungsstellen sowie die im Adoptionsvermittlungsverfahren zu erstattenden KostenAEUVVertrag über die Arbeitsweise der Europäischen UnionAGAusführungsgesetzAGKJHGLandesgesetz zur Ausführung des Kinder- und JugendhilfegesetzesAGSGBayer. Ausführungsgesetz zum SozialgesetzbuchAGSGB XIILandesausführungsgesetz zur Ausführung des Zwölften Buches SozialgesetzbuchAOAbgabenordnungASDAllgemeiner SozialdienstAsylVfGAsylverfahrensgesetzAufenthGAufenthaltsgesetzAGSGAusführungsgesetz zum SozialgesetzbuchBAföGBundesausbildungsförderungsgesetzBayVwVfGBayerisches VerwaltungsverfahrensgesetzBDSGBundesdatenschutzgesetzBEEGBundeselterngeld- und ElternzeitgesetzBGBBürgerliches GesetzbuchBImSchGBundesimmissionsschutzgesetzBKGGBundeskindergeldgesetzBSGBundessozialgerichtBSHGBundessozialhilfegesetzBVerfGBundesverfassungsgerichtBVerwGBundesverwaltungsgerichtDSGVODatenschutz – GrundverordnungEUEuropäische UnionGastGGaststättengesetzGdBGrad der BehinderungGewOGewerbeordnungGGGrundgesetz für die Bundesrepublik Deutschlandi.V.m.in Verbindung mitJVAJustizvollzugsanstaltKiTaKindertagesstätteKKGGesetz zur Kooperation und Information im KinderschutzLSGLandessozialgerichtNRWNordrhein-WestfalenOEGOpferentschädigungsgesetzOVGOberverwaltungsgerichtRDGRechtsdienstleistungsgesetzSchKGSchwangerschaftskonfliktgesetzSchwbAwVSchwerbehindertenausweisverordnungSGB (I–XII)Sozialgesetzbuch (Die römische Zahl gibt den Namen des jeweiligen Buchs an)SGGSozialgerichtsgesetzStGBStrafgesetzbuchStVOStraßenverkehrsordnungStVZOStraßenverkehrs-Zulassungs-OrdnungUVGUnterhaltsvorschussgesetzVAVerwaltungsaktVGHVerwaltungsgerichtshofVwGOVerwaltungsgerichtsordnungVwVfGVerwaltungsverfahrensgesetzVwVGVerwaltungsvollstreckungsgesetzVwZGVerwaltungszustellungsgesetzVwZVGVerwaltungszustellungs- und VollstreckungsgesetzWoGGWohngeldgesetzZPOZivilprozessordnungVorwort zur zweiten Auflage

Die vielen positiven Rückmeldungen zur ersten Auflage haben mich ermutigt, das Konzept des vorliegenden Grundkurses fortzuführen. Allerdings machen einige Gesetzesnovellen – vor allem das Bundesteilhabegesetz und die Neuregelungen im Bereich des Datenschutzes, aber auch neue Bestimmungen im Zusammenhang mit der Digitalisierung der Verwaltung – eine Aktualisierung erforderlich. Zudem wurden einige Fälle und Grafiken überarbeitet. Der Rechtsstand der vorliegenden zweiten Auflage ist nun der 31.10.2018.

Für weitere Anregungen bin ich offen und dankbar.

München, im Oktober 2018 Jörg Reinhardt

Vorwort zur ersten Auflage

Das Sozialverwaltungsrecht spielt in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit und des Sozialmanagements eine zunehmend wichtige Rolle. Von der Begleitung von Arbeitssuchenden über die Jugendhilfe bis hin zur Tätigkeit in den Allgemeinen Sozialen Diensten überlagern Zuständigkeiten und Verfahrensfragen immer wieder die fachlich-inhaltlichen Aspekte. Den Rechtsschutzmöglichkeiten gegen Akte der Verwaltung kommt in Zeiten knapper Kassen eine immer größere Bedeutung zu.

Der vorliegende Grundkurs soll den Einstieg in das abstrakte und wenig griffige Thema des Sozialverwaltungsrechts anhand vieler Beispiele, vor allem aus dem Kinder- und Jugendhilferecht, erleichtern. Wie bei jedem juristischen Lehrbuch ist es für das Verständnis des Textes unerlässlich, dass die darin zitierten Gesetzesbestimmungen parallel mitgelesen werden.

Die einschlägigen Landesgesetze und die strukturellen Rahmenbedingungen der sechzehn – teilweise grundverschiedenen – Landesverwaltungen machen es leider unmöglich, im Rahmen eines Grundkurses die Situation in den einzelnen Bundesländern umfassend darzustellen. Zudem bitte ich um Nachsicht, dass ich zumeist die männliche Form von Personenbezeichnungen verwende. Dies soll zur Lesbarkeit des Grundkurses beitragen – auch das Gesetz verwendet oftmals nur die männliche Form.

Schließlich danke ich meinem Sohn Jan für die Idee und wichtige Hinweise zu diesem Buch, Frau Sandra Möbius für ein erstes kritischkonstruktives „Gegenlesen“ aus studentischer Sicht sowie Rolf P. Bach, Iris Egger-Otholt und Antje Krebs für ergänzende Informationen zu den Verwaltungsstrukturen außerhalb Bayerns. Für Hinweise auf Fehler oder Anregungen zur Verbesserung bin ich jederzeit dankbar.

München, im Juli 2014 Jörg Reinhardt

1 Grundbegriffe

1.1 Verwaltung

Die Verwaltung ist die Exekutive im Sinne der klassischen Staatstheorie, die von den drei Staatsgewalten Legislative (Gesetzgebung), Judikative (Rechtsprechung) und eben der Exekutive (Verwaltung) ausgeht. Aufgabe der Verwaltung ist der Vollzug und die Durchsetzung der Gesetze.

Da das staatliche und gesellschaftliche Zusammenleben in nahezu allen Bereichen durch normative Regelungen geordnet ist, sind die staatlichen und kommunalen Behörden mit der Umsetzung von Bestimmungen aus den verschiedensten Rechts- und Lebensbereichen befasst. Diese reichen vom Baurecht über das Arzneimittel- und Polizeirecht bis hin zum Sozialhilfe- oder Straßenverkehrsrecht.

Angesichts dieser enormen Aufgabenvielfalt wird grundsätzlich unterschieden zwischen der Leistungsverwaltung und der Eingriffsverwaltung: Die Eingriffsverwaltung dient der Durchsetzung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, indem sie Bürgerinnen und Bürgern konkrete Verhaltensvorgaben macht (z. B. eine bestimmte Art des Bauens vorschreibt, Demonstrationen untersagt, Lärmschutzauflagen durchsetzt etc.) und damit zwangsläufig hoheitlich, d. h. „von oben“, in die Rechts- und Freiheitssphäre der Bürger eingreift.

Beispiele

Weitere Beispiele für die Eingriffsverwaltung sind polizeiliche Maßnahmen (z. B. ein Platzverweis, die Ingewahrsamnahme oder die Feststellung von Personalien); ordnungs- und sicherheitspolitische Schutzmaßnahmen (z. B. Baustopps, Badeverbote, Gewerbeuntersagungen); ausländerrechtliche Maßnahmen (z. B. Ausweisung, Abschiebung) oder eingreifende Jugendhilfemaßnahmen (z. B. Inobhutnahme, Heim- und KiTa-Aufsicht).

Die Verwaltung hat aber nicht nur den Auftrag zur Durchsetzung von Regeln und Verboten, sondern sie erbringt auch verschiedenste Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger. Diesen Teilbereich behördlicher Aufgaben bezeichnet man als Leistungsverwaltung.

Beispiele

Beispiele für die Leistungsverwaltung sind die Wasser- und Elektrizitätsversorgung; Müllabfuhr; Krankenhausversorgung; Förderung kultureller und sportlicher Angebote; familienpolitische Leistungen; öffentlicher Personennahverkehr; Kindertagesbetreuung; Versorgung mit Schulen und Hochschulen; Wirtschaftsförderung; Arbeitsförderung; Grundsicherung; Sozialhilfe etc.

Die Sozialverwaltung hat den Auftrag zur Umsetzung der sozialen Leistungsgesetze, d. h. der zwölf Bücher des SGB und der zugehörigen Gesetze nach § 68 SGB I. Sie ist damit „klassische“ Leistungsverwaltung, denn sie erbringt gemäß § 11 SGB I Sozialleistungen in der Form von Dienstleistungen (z. B. Arbeitsvermittlung, Erziehungsberatung), Sachleistungen (z. B. Hilfsmittel für kranke und behinderte Menschen) und Geldleistungen (z. B. Grundsicherung, Unterhaltsvorschuss, Elterngeld, BAföG oder Opferentschädigungsrenten).

1.2 Verwaltungsrecht

Das Verwaltungsrecht regelt die hoheitliche Tätigkeit der öffentlichen Verwaltung gegenüber dem Bürger. Es ist deshalb – neben dem Staatsorganisations- und Verfassungsrecht sowie dem Strafrecht – Teil des öffentlichen Rechts. Hoheitliche Tätigkeit bedeutet dabei nicht zwingend, dass eine Behörde nur eingreifende Maßnahmen trifft: Auch die Entscheidung über Leistungen ist hoheitlich, denn auch die Leistungsverwaltung erfüllt staatliche Aufgaben in einem Über- / Unterordnungsverhältnis gegenüber dem Bürger (Kap. 3.1). Damit gehört auch die Leistungsverwaltung zum öffentlichen Recht.

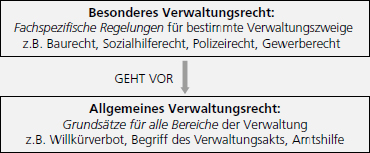

Innerhalb des weiten Feldes des Verwaltungsrechts unterscheidet man das allgemeine Verwaltungsrecht (Kap. 1.2.1) und das besondere Verwaltungsrecht (Kap. 1.2.2).

1.2.1 Allgemeines Verwaltungsrecht

Für die hoheitliche Tätigkeit der Verwaltung gelten bestimmte, letztlich auf das Rechtsstaatsprinzip zurückgehende Grundsätze, die von so grundlegender Bedeutung sind, dass sie für alle Verwaltungsbereiche in gleicher Weise gelten müssen. Diese Grundsätze sind Gegenstand des allgemeinen Verwaltungsrechts. Hierzu gehören etwa der Gleichbehandlungsgrundsatz und das Willkürverbot (Art. 3 GG), aber auch grundlegende Vorgaben für ein faires und rechtsstaatliches Verwaltungshandeln wie das Recht des Bürgers, vor negativen Verwaltungsentscheidungen angehört zu werden. Zudem sind zentrale Begriffe (z. B. die Definition des Verwaltungsakts und des öffentlich-rechtlichen Vertrags) sowie elementare Verfahrensfragen (etwa diejenige, ob auch Minderjährige oder juristische Personen Anträge stellen und an einem Verwaltungsverfahren beteiligt sein können) im allgemeinen Verwaltungsrecht geregelt.

Die Verfahrensvorgaben des allgemeinen Verwaltungsrechts, die von den Bundesbehörden (z. B. dem Zoll oder der Bundespolizei) zu beachten sind, sind bundesrechtlich geregelt, nämlich im Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), dem Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) und dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) des Bundes. Im Bereich der Landesbehörden und der Kommunen haben dagegen die Länder die Organisationshoheit (Art. 83 GG). Diese haben deshalb eigene Landesverwaltungsverfahrensgesetze (z. B. in Bayern das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz, in Nordrhein-Westfalen das VwVfG NRW, in Thüringen das Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz) sowie landesrechtliche Regelungen zur Zustellung von Schriftstücken und der zwangsweisen Durchsetzung von Regelungen erlassen (z. B. das Bayerische oder das Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz; in Nordrhein-Westfalen das dortige Landeszustellungsgesetz und das VwVG NRW). In diesen Landesgesetzen ist das allgemeine Verwaltungsrecht für die Behörden der Länder und der Kommunen geregelt.

Für die Anwendung des Bundes- oder Landesverwaltungsverfahrensrechts kommt es also nicht darauf an, ob ein Bundes- oder ein Landesgesetz vollzogen wird; entscheidend ist ausschließlich, ob eine Bundes- oder eine Landesbehörde tätig wird!

Beispiele

Wird der Zoll tätig, dann ergeben sich die allgemeinen Bestimmungen zum Verfahren aus dem Verwaltungsverfahrensgesetz des Bundes (VwVfG), denn die Zollbehörden sind Bundesbehörden. Die Zustellung von Bescheiden hat gemäß dem Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) und die Vollstreckung, also die Durchsetzung von Regelungen der Zollbehörden, nach dem Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) des Bundes zu erfolgen. Handelt dagegen eine Landes- oder eine Kommunalbehörde (etwa die Ausländerbehörde, das Bauamt, die Polizei oder das Ordnungsamt), dann hat diese die allgemeinen Verwaltungsgesetze des Landes zu beachten, in Bayern also das Bayerische Verwaltungsverfahrensgesetz sowie das Bayerische Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz.

1.2.2 Besonderes Verwaltungsrecht

Da die Verwaltung höchst unterschiedliche Tätigkeitsfelder abzudecken hat, benötigt sie bereichsspezifisch unterschiedlich ausgestaltete Verfahren, um jeweils auf sinnvollem Wege zu praktikablen Ergebnissen zu kommen. Naturgemäß werden für eine erfolgreiche polizeiliche Tätigkeit andere Verfahrensbestimmungen sinnvoll sein als für das Pflegekinderwesen, das Baurecht oder die Krankenhausplanung. Würden alle Verwaltungsbereiche nach denselben Kriterien arbeiten, wären häufig kaum passgerechte Verfahren zu erwarten. Daher gibt es eine Vielzahl von Gesetzen mit fachspezifischen Sondervorschriften und Spezialregelungen, die nur für bestimmte, abgegrenzte Verwaltungsbereiche gelten. Diese Sondervorschriften sind niedergelegt im besonderen Verwaltungsrecht.

Beispiele

Beispiele für Vorschriften des besonderen Verwaltungsrechts sind etwa die Bestimmungen im Zusammenhang mit der Erteilung einer Baugenehmigung in den Baugesetzen des Bundes und der Länder, die Voraussetzungen für die Niederlassungserlaubnis eines Ausländers nach dem AufenthG, die Regelungen über lebensmittelrechtliche Verbote oder die Zulassung von Arzneimitteln im Arzneimittelrecht.

Gemäß dem juristischen Grundsatz „lex specialis vor lex generalis“ geht das besondere Verwaltungsrecht dem allgemeinen Verwaltungsrecht vor. Bei der Gesetzesanwendung ist daher zunächst immer zu überlegen, ob für einen konkreten Fall spezialgesetzliche Bestimmungen existieren. Ist dies der Fall, dann hat die Verwaltung diese zu berücksichtigen. Gibt es dagegen keine Sonderregelungen, dann (und nur dann!) darf die Verwaltung auf die Bestimmungen des allgemeinen Verwaltungsrechts zurückgreifen.

Übersicht 1

Allgemeines und besonderes Verwaltungsrecht

Beispiel

Das Gaststättengesetz ermöglicht, dass jederzeit Auflagen zum Schutz von Gästen, in der Gaststätte Beschäftigten oder Anwohnern getroffen werden können (§ 5 GastG). Diese Regelung ist vorrangig gegenüber der allgemeinen Möglichkeit im jeweiligen Landesverwaltungsverfahrensgesetz, Auflagen zu erlassen (z. B. Art. 36 BayVwVfG).

1.3 Sozialverwaltungsrecht

Das Sozialrecht ist derjenige Teil des (Leistungs-)Verwaltungsrechts, welcher die Sozialleistungen regelt (§ 1 Abs. 1 SGB I). Es ist gesondert von den übrigen die Verwaltung betreffenden Gesetzen im Sozialgesetzbuch und dessen Nebengesetzen (das sind alle in § 68 SGB I genannten Gesetze) niedergelegt. Das Sozialverwaltungsrecht regelt die hoheitliche Tätigkeit der Sozialbehörden. Das sind die Behörden, die das SGB und seine Nebengesetze vollziehen. Auch im Sozialrecht unterscheidet man allgemeines und besonderes Sozialverwaltungsrecht.

1.3.1 Allgemeines Sozialverwaltungsrecht

Das allgemeine Sozialverwaltungsrecht und das Sozialverwaltungsverfahren sind vor allem im SGB X geregelt; wichtige allgemeine Grundsätze (z. B. behördliche Auskunfts- und Beratungspflichten oder Mitwirkungspflichten von Antragstellern) finden sich aber auch im SGB I. Die Vorschriften des Sozialverwaltungsrechts gelten dabei unabhängig davon, ob eine Sozialleistung durch eine Bundesbehörde oder die Landessozialbehörden erbracht wird (die nach § 1 Abs. 1 S. 2 SGB X erforderliche Anwendbarkeitserklärung ist für alle wichtigen Bereiche des Sozialrechts erfolgt).