Grundkurs Sozialverwaltungsrecht für die Soziale Arbeit

- -

- 100%

- +

2.2.2 Verwaltungshelfer

Privatpersonen können auch als sogenannte Verwaltungshelfer in die hoheitliche Tätigkeit der Verwaltung einbezogen werden. Im Unterschied zum Beliehenen trifft der Verwaltungshelfer aber keine eigenen Entscheidungen, sondern er hilft lediglich ehrenamtlich bei der Umsetzung öffentlicher Aufgaben durch die Behörden. Er wirkt nach außen wie ein Teil der Verwaltung und ist quasi als deren „Werkzeug“ tätig.

Beispiele

• Die klassischen Beispiele hierfür sind die in Bayern und Sachsen zur Unterstützung der Polizei eingerichtete ehrenamtliche Sicherheitswacht oder die Schulweghelfer. Im Bereich des SGB sind die Versicherungsältesten und Vertrauensleute nach § 40 SGB IV zu nennen.

• Bringt die Mitarbeiterin einer Kinderkrippe ein vom Jugendamt in Obhut genommenes Kind auf Bitte des Jugendamts zu einer Inobhutnahmestelle, so wird sie ebenfalls als Verwaltungshelferin tätig.

In der Literatur werden auch die im Auftrag der Polizei tätigen Abschleppunternehmen oder von der Bauverwaltung zur Durchsetzung einer Abrissverfügung eingesetzte Abrissunternehmen als Beispiele für Verwaltungshelfer genannt. Dies ist allerdings nicht unumstritten, weil diese regelmäßig eigene (Verdienst-)Interessen verfolgen und nach außen nicht wie ein Teil der Verwaltung wirken.

2.2.3 Freie Träger

Häufig erbringen freie Träger die an sich von den nach §§ 18 ff. SGB I verantwortlichen Leistungsträgen geschuldeten Sozialleistungen. Der nach dem Gesetz für die entsprechenden Leistungen eigentlich zuständige Leistungsträger koordiniert, finanziert und überwacht oftmals nur die Leistung, die durch den freien Träger als Leistungserbringer gewährt wird.

Beispiel

Im Bereich der Jugendhilfe werden die Jugendarbeit, Ehe-, Familien- und Erziehungsberatung, Heimerziehung und viele weitere Leitungen fast ausschließlich durch freie Träger erbracht (vgl. insoweit auch den „Subsidiaritätsgrundsatz“ in § 4 Abs. 2 SGB VIII). Zuständiger Leistungsträger sind gemäß §§ 27 Abs. 2 SGB I und 85 Abs. 1 SGB VIII die örtlichen Jugendhilfeträger, d. h. die Landkreise und kreisfreien Städte. Diese haben aber als verantwortliche Stellen lediglich sicherzustellen, dass die Leistungen tatsächlich bedarfsgerecht vorgehalten werden und ein etwaiger Leistungsanspruch betroffener Bürger erfüllt wird. Sie müssen die Leistung aber nicht zwingend selbst und durch eigenes Personal erbringen.

Ähnlich liegt es bei den Maßnahmen zur beruflichen Weiterbildung: Für die entsprechenden Qualifizierungsangebote sind die Agenturen für Arbeit verantwortlich (§ 19 SGB I); oftmals erbringen aber freie Weiterbildungsträger die entsprechenden Leistungen.

In dieser Situation sind die freien Träger nicht als Beliehene anzusehen, denn sie entscheiden nicht, ob dem Einzelnen eine Leistung zusteht oder nicht. Sie haben keine entsprechenden Hoheitsrechte. Auch als Verwaltungshelfer können sie nicht bezeichnet werden, denn sie unterstützen die Verwaltung nicht bei deren Leistungserbringung, sondern sie handeln rechtlich unabhängig, selbstständig und aus einem wirtschaftlichen Eigeninteresse bzw. karitativem Selbstverständnis heraus; sie sind also nicht als reines „Werkzeug“ der Verwaltung anzusehen. In der Regel erfolgt die Leistungserbringung der freien Träger aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages mit dem zuständigen Leistungsträger (Kap. 10.2.1).

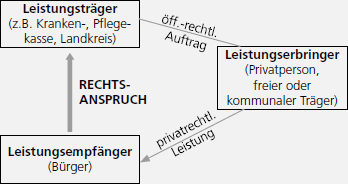

Werden die hoheitlichen Aufgaben der Leistungsträger auf freie Träger als Leistungserbringer übertragen, entsteht gegenüber dem Bürger das sogenannte „sozialrechtliche Leistungsdreieck“ (Übersicht 4): Der Bürger hat einen Rechtsanspruch auf Sozialleistungen nur gegenüber dem gesetzlich bestimmten Leistungsträger. Dieser tritt jedoch häufig nicht selbst als Leistungserbringer in Erscheinung. Gleichwohl hat er die Letztverantwortung, dass die jeweils geschuldete Sozialleistung ordnungsgemäß und rechtmäßig durch den „zwischengeschalteten“ Leistungserbringer erbracht wird.

Beispiel

Kinder haben gemäß § 24 Abs. 2 SGB VIII ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt einen Rechtsanspruch gegen den örtlichen Jugendhilfeträger auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung. Der nach §§ 27 Abs. 2 SGB I und 85 Abs. 1 SGB VIII zuständige Leistungsträger (Landkreis oder kreisfreie Stadt) ist rechtlich verantwortlich dafür, dass dieser Anspruch erfüllt wird. Er muss die erforderliche Zahl an Betreuungsplätzen vorhalten, diese aber nicht selbst einrichten. Er kann insoweit auf kommunale Träger (z. B. kreisangehörige Gemeinden), freie Träger (z. B. Diakonie, Caritas, Arbeiterwohlfahrt usw.) oder Privatpersonen (Tagesmütter) zurückgreifen. Diese kann er für die entsprechenden Leistungen bezahlen oder bezuschussen. Entscheidend ist lediglich, dass das erforderliche Platzangebot tatsächlich vorhanden ist.

Übersicht 4

Das Leistungsdreieck im Sozialrecht

2.3 System der Aufsicht

Um die ordnungsgemäße Erfüllung aller Verwaltungsaufgaben sicherzustellen, hat es sich bewährt, nicht nur die Gerichte über die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns im Einzelfall entscheiden zu lassen. Vielmehr hat die Verwaltung eigene Mechanismen zur Steuerung und Planung von Aufgaben, zur Bereitstellung von (sachlichen und personellen) Ressourcen sowie zur internen Kontrolle von Behörden entwickelt. Diese werden mit dem Überbegriff der Aufsicht bezeichnet. Konkret lassen sich drei Bereiche der verwaltungsinternen Aufsicht unterscheiden (Übersicht 5).

Übersicht 5

Das System der Aufsicht

Dienstaufsicht (Weisungsrecht in Organisations- und Personalfragen): Nur in der unmittelbaren Staatsverwaltung

Rechtsaufsicht

(Rechtliche Kontrolle des Verwaltungshandelns):

Auch gegenüber mittelbaren

Verwaltungsträgern/Kommunen

Fachaufsicht

(Fachlich-inhaltliche Kontrolle des Verwaltungshandelns):

Nur in der unmittelbaren Staatsverwaltung

2.3.1 Dienstaufsicht

Die Dienstaufsicht bezieht sich auf die Steuerung und Überwachung der Aufgabenerfüllung in struktureller und personeller Hinsicht. Sie betrifft die Frage, wie die einzelnen Behörden organisatorisch gegliedert sind und soll sicherstellen, dass in den Dienststellen eine ordnungsgemäße Sach- und Personalausstattung vorgehalten wird. Ziel ist, dass die Behörden ihre Aufgaben zeitlich sowie organisatorisch ordnungsgemäß erledigen. Zu diesem Zweck dürfen die übergeordneten Staatsbehörden in der unmittelbaren Staatsverwaltung dem nachgeordneten Bereich bspw. Weisungen erteilen, Prioritäten vorgeben und Personalmehrungen (aber auch Reduzierungen!) beschließen.

Beispiel

Wird eine neue Sozialleistung eingeführt (etwa im August 2013 das inzwischen wieder aufgegebene Betreuungsgeld), so hat die zuständige Behörde die Bearbeitung dieser Leistung sicherzustellen. Das übergeordnete Ministerium darf der zuständigen Stelle insoweit vorgeben, dass sie für die neue Aufgabe eine bestimmte Zahl von Mitarbeitern einzuteilen hat und dass diese aus weniger prioritären Bereichen abgezogen werden. Diese Vorgabe des Ministeriums betrifft die Behördenstruktur und ist daher durch die Möglichkeit der Dienstaufsicht abgedeckt.

Die mittelbare Staatsverwaltung (d. h. die Anstalten, Stiftungen und Körperschaften einschließlich der Kommunen) unterliegt nicht der staatlichen Dienstaufsicht, denn sie ist rechtlich vom Staat unabhängig und daher selbst für die Organisation ihrer Aufgaben sowie der entsprechenden Prioritäten zuständig. Die Dienstaufsicht obliegt hier deshalb der Leitung der jeweiligen Körperschaft, Anstalt oder Stiftung selbst.

2.3.2 Rechtsaufsicht

Anders als die Dienstaufsicht, welche primär die Verwaltungsorganisation betrifft, dient die Rechtsaufsicht der Überwachung, dass die Verwaltung alle Aufgaben in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben erfüllt, so wie dies nach dem Rechtsstaatsprinzip (Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, Kap. 5.1.1) geboten ist. Verstöße der Verwaltung gegen die Gesetze können somit einerseits vom betroffenen Bürger angegriffen werden (zu den Rechtsbehelfen: Kap. 8), andererseits aber auch ohne einen entsprechenden Antrag des Bürgers durch die Verwaltung selbst behoben werden (Kap. 9).

Da der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung von überragender Bedeutung für die Rechtsstaatlichkeit ist, obliegt dem Staat die Rechtsaufsicht auch dann, wenn er öffentliche Aufgaben im Wege der mittelbaren Staatsverwaltung erledigen lässt. Denn anderenfalls könnte sich der Staat jeder Verantwortung für ein rechtsstaatliches Verwaltungshandeln dadurch entziehen, dass er sämtliche öffentlichen Aufgaben auf Körperschaften, Anstalten oder Private überträgt. Dies kann nicht im Interesse des Grundgesetzes sein. Daher obliegt die Rechtsaufsicht nicht nur den übergeordneten Behörden im Bereich der unmittelbaren Staatsverwaltung, sondern der Staat übt die Rechtsaufsicht auch über die Behörden der mittelbaren Staatsverwaltung aus.

Beispiele

Dem Bundesversicherungsamt (Bundesbehörde) obliegt die Rechtsaufsicht über die gesetzlichen Krankenkassen, die bundesweit tätig sind; das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat die Rechtsaufsicht über die Bundesagentur für Arbeit. Die Rechtsaufsicht über die Jugendämter obliegt in den Ländern der Kommunalaufsicht, da die Landkreise und kreisfreien Städte als Kommunen die örtlichen Träger der Jugendhilfe sind.

2.3.3 Fachaufsicht

Die dritte Form verwaltungsinterner Aufsicht ist die Fachaufsicht. Diese befasst sich im Unterschied zur Rechtsaufsicht nicht mit der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns, sondern mit den dabei innerhalb des gesetzlichen Rahmens qualitativ zugrunde zu legenden Standards (d. h. mit der Frage, „wie“ fachlich vorgegangen wird). Auch hier gilt, dass im hierarchischen System der unmittelbaren Staatsverwaltung die oberen Behörden ihren nachgeordneten Stellen fachliche Anweisungen hinsichtlich der Zweckmäßigkeit des Vorgehens geben dürfen.

Beispiel

Das Polizeipräsidium darf als vorgesetzte Behörde den nachgeordneten Inspektionen vorgeben, dass Vernehmungen von Frauen, die Opfer häuslicher oder sexueller Gewalt geworden sind, nur durch weibliche Beschäftigte durchgeführt werden sollen.

Im Bereich der mittelbaren Staatsverwaltung darf sich der Staat nicht in die fachliche Aufgabenerledigung einmischen. Er hat insoweit wiederum die rechtliche Selbstständigkeit der Körperschaften (einschließlich der Kommunen!), Anstalten und Stiftungen zu beachten.

Beispiel

Gemäß § 8a Abs. 1 SGB VIII muss sich das Jugendamt bei Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung erforderlichenfalls einen Eindruck von der Situation des Kindes in seiner Umgebung machen, z. B. durch einen Hausbesuch. Detaillierte fachliche Anforderungen an diesen stellt das Gesetz nicht. Daher könnte die Fachaufsicht bspw. vorgeben, dass ein Hausbesuch stets durch zwei Fachkräfte, in der Regel je eine männliche und eine weibliche gemeinsam, vorzunehmen ist. Nachdem die Jugendhilfe den Landkreisen und kreisfreien Städten zugewiesen ist und diese somit als Kommunen (d. h. in mittelbarer Staatsverwaltung) tätig werden, darf das zuständige Landesjugendministerium dem Jugendamt keine entsprechenden fachlichen Vorgaben machen. Dieses Recht steht nur dem Landrat oder Bürgermeister bzw. dem Jugendhilfeausschuss (§ 70 Abs. 2 SGB VIII) des Kreises oder der kreisfreien Stadt zu.

Eine Ausnahme gilt dann, wenn der Staat den Kommunen staatliche Aufgaben durch Gesetz übertragen hat, für die diese an sich gar nicht zuständig wären (sog. „übertragener Wirkungskreis“ der Kommunen). In diesen Bereichen (z. B. dem Meldewesen und dem Sicherheitsrecht) darf der Staat auch fachlich-inhaltliche Vorgaben machen, da die Kommunen hier keine eigenen, sondern staatliche Aufgaben erledigen.

Bossong, H. (2009): Sozialverwaltung. Ein Grundkurs für soziale Berufe. 2. Aufl. Juventa, Weinheim

Braatz, W. (2014): Äußere Behördenorganisation, Bd. 17. BVS, München

Dahme, H.-J., Schütter, S, Wohlfahrt, N. (2013): Lehrbuch Kommunale Sozialverwaltung und Soziale Dienste. Grundlagen, aktuelle Praxis und Entwicklungsperspektiven. 2. Aufl. Juventa, Weinheim

Kitzeder, P. (2013): Kommunalrecht, Bd. 8. BVS, München

Fall 2: Der Lehrplanstreit

a) Das Landessozialministerium will einer staatlichen Hochschule den Lehrplan für den Studiengang Soziale Arbeit sowie den Studierenden einen detaillierten Stundenplan vorgeben. Die Hochschule beruft sich darauf, dass es keinerlei gesetzliche Vorgaben zu den Stundenplänen gibt und das Ministerium der Hochschule „in dieser Sache nichts zu sagen hat“. Wer hat Recht?

b) Das Wissenschaftsministerium des Bundeslandes beanstandet, dass die Hochschule weiterhin Studiengebühren erhebt, obwohl diese nicht mehr gesetzlich vorgesehen sind. Darf das Ministerium die Hochschule anweisen, dass sie die zu Unrecht erhobenen Gebühren zurücküberweist?

3 Formen des Verwaltungshandelns

3.1 Hoheitliches Handeln

Von hoheitlicher Tätigkeit spricht man immer dann, wenn die Verwaltung gegenüber dem Bürger in einem „Über- / Unterordnungsverhältnis“ tätig wird.

Hoheitliches Handeln bedeutet aber nicht zwangsläufig, dass es sich um behördliche Vorgaben und Eingriffe handeln muss: Auch die Entscheidung über öffentliche Leistungen (z. B. das Gewähren einer Ausbildungsbeihilfe nach dem BAföG, einer Unfallrente nach dem SGB VII oder die Zuweisung eines KiTa-Platzes) erfolgt im Über- / Unterordnungsverhältnis zwischen Bürger und Staat und ist damit hoheitlich.

Die rechtswissenschaftlichen Theorien (Subjekts-, Interessen-, Subjektions-, Sonderrechtstheorie und weitere) darüber, wann eine Maßnahme hoheitlich bzw. dem öffentlichen Recht zuzuordnen ist, müssen hier nicht erörtert werden. Für die Praxis der Sozialen Arbeit genügt die Faustregel, dass hoheitliches Handeln vorliegt, wenn zwischen Bürger und Staat ein Über- / Unterordnungsverhältnis besteht.

3.2 Privatrechtliches Handeln

In einer Vielzahl von Alltagssituationen wäre es nicht „passend“, wenn die Verwaltung hoheitlich handeln würde. Es wäre beispielsweise kaum vorstellbar, dass ein Sozialamt seine Dienstwägen oder ein Ministerium die Amtsräume sowie das erforderliche Büromaterial hoheitlich beschlagnahmt. Deshalb hat die Verwaltung die Möglichkeit, auch zivilrechtlich, also „wie ein Bürger“, am Rechtsverkehr teilzunehmen und Verträge abzuschließen. Rechtlich ist das möglich, denn nicht nur natürliche, sondern auch juristische Personen sind rechtsfähig. Der Staat (d. h. der Bund und die Länder) sowie die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind sogenannte juristische Personen des öffentlichen Rechts und können als solche in gleicher Weise wie privatrechtliche juristische Personen (z. B. ein eingetragener Verein, eine GmbH oder eine AG) am Rechtsverkehr teilnehmen und zivilrechtliche Verträge abschließen.

Für diese zivilrechtliche Verwaltungstätigkeit gelten die „normalen“ Vorschriften des bürgerlichen Rechts (v.a. das BGB). Das Verwaltungsrecht ist dagegen nicht einschlägig, wenn Behörden privatrechtlich handeln. Das ergibt sich u. a. aus § 1 SGB X, wonach das SGB X nur auf die hoheitliche Tätigkeit (d. h. im Über- / Unterordnungsverhältnis) von Behörden anwendbar ist.

Handeln Behörden zivilrechtlich, dann ist auch der Rechtsweg zur Zivilgerichtsbarkeit (z. B. Amtsgericht, Landgericht, Arbeitsgericht) eröffnet, denn laut §§ 40 VwGO und 51 SGG sind die Verwaltungs-und Sozialgerichte (mit wenigen Ausnahmen) nur für „öffentlich-rechtliche“, also für Streitigkeiten aus dem Über- / Unterordnungsverhältnis zwischen Staat und Bürger zuständig.

Beispiele

• Das Bundesfamilienministerium führt eine Fachtagung über familienpolitische Leistungen durch und bucht eine Sozialarbeiterin aus einem Forschungsinstitut für einen Vortrag über besondere aktuelle Bedarfslagen alleinerziehender Elternteile. Zwischen dem Ministerium und der Vortragenden wird ein privatrechtlicher Dienstvertrag (§ 611 BGB) geschlossen. Kommt es zum Streit über dessen ordnungsgemäße Abwicklung, so ist je nach Höhe des Streitwerts das Amts- oder Landgericht, jedenfalls aber ein Zivilgericht zuständig.

• Ein Bundesland schafft 20 neue Stellen, die nicht mit Beamten, sondern mit Verwaltungsangestellten besetzt werden. Mit den Bewerbern wird also ein privatrechtlicher Arbeitsvertrag (§ 611a BGB) geschlossen (eine Verbeamtung wäre dagegen ein hoheitlicher Akt). Kommt es in der Folge zum Streit über die Vergütung, eine Kündigung oder die Formulierung eines Arbeitszeugnisses, so ist der Rechtsweg zum Arbeitsgericht eröffnet.

Manchmal betrifft eine Frage mehrere Rechtsgebiete gleichzeitig: Die Entscheidung über die Aufnahme eines Kindes in einer kommunalen KiTa (also das „ob“) erfolgt hoheitlich. Dagegen können die Betreuungszeiten, die Höhe des Entgelts, Fragen der Abholung und Krankmeldung etc. (also das „wie“) durch einen privatrechtlichen Belegungsvertrag zwischen der Gemeinde und den Personensorgeberechtigten des Kindes ausgestaltet werden.

Auch Entscheidungen über staatliche Subventionen (z. B. über die Förderung eines Inklusionsprojekts) können Elemente sowohl privatrechtlichen als auch hoheitlichen Handelns haben: Die Entscheidung über die Bewilligung der Subvention (also das „ob“) trifft die Verwaltung hoheitlich; werden die Fördermittel als zinsgünstiges Darlehen vergeben, werden die Verzinsungs- und Rückzahlungskonditionen (also das „wie“) sodann in einem privatrechtlichen Darlehensvertrag festgelegt.

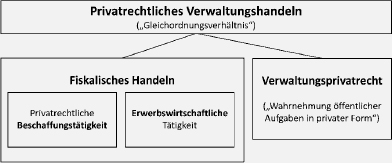

Als mögliche Unterformen privatrechtlichen Verwaltungshandelns werden die in Übersicht 6 aufgeführten Bereiche unterschieden.

Übersicht 6

Privatrechtliches Verwaltungshandeln

3.2.1 Fiskalisches Verwaltungshandeln

Dieser Begriff ist der Oberbegriff für die Fälle, in denen die Verwaltung rein privatrechtlich handelt, also für.

• die sogenannte „Beschaffungstätigkeit“ der Verwaltung, wie z. B. Bau oder Miete eines Bürogebäudes; Anstellung von Beschäftigten; Kauf von Computern oder Büromaterial; Leasing eines Dienstwagens; Reparatur eines Kopierers.

• die erwerbswirtschaftliche Tätigkeit der Verwaltung, wie bspw. Vermietung von Rathausräumen für private Veranstaltungen; Verkauf von Blumen durch die Stadtgärtnerei; Schlossführung durch die staatliche Schlösserverwaltung; Weinverkauf durch ein staatliches Weingut.

3.2.2 Verwaltungsprivatrecht

Verwaltungsprivatrecht ist die Bezeichnung dafür, dass die Verwaltung zwar hoheitliche Aufgaben wahrnimmt, sich dabei aber einer privaten Rechtsform bedient.

Beispiele

• Die Müllabfuhr, die Wasser- oder Stromversorgung sind originäre öffentliche Pflichtaufgaben der Gemeinden. Die Gemeinden müssen diese Aufgaben aber nicht zwangsläufig mit eigenem Personal oder eigenen Sachmitteln erledigen; sie können auch andere Organisationsformen wählen und die Müllabfuhr z. B. durch eine „eigene“ GmbH erledigen oder die städtischen Elektrizitätswerke in eine Aktiengesellschaft umwandeln.

• Im Bereich der Krankenhausversorgung werden viele (von den Landkreisen und kreisfreien Städten errichtete und betriebene) Kreiskliniken privatisiert und in privater Form (in aller Regel als GmbH) betrieben. Das ist zulässig; entscheidend ist lediglich, dass im Landkreis bzw. der kreisfreien Stadt eine ausreichende Versorgung sichergestellt ist.

In diesem Fall richtet sich das Verhältnis zwischen dem Bürger und der Verwaltung ebenfalls nach dem Zivilrecht.

Beispiel

Ein Patient benötigt eine Operation. Er schließt mit dem städtischen Klinikum, das in der Form einer städtischen GmbH betrieben wird, einen zivilrechtlichen Krankenhausvertrag ab. Kommt es nun zu Behandlungsfehlern, kann er etwaige Schadensersatz- und Schmerzensgeldansprüche gegen die Klinik GmbH aufgrund der Verletzung des Behandlungsvertrags vor den Zivilgerichten geltend machen.

Nachdem es sich beim Verwaltungsprivatrecht um die Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben handelt, muss die Verwaltung aber auch dann, wenn sie eine privatrechtliche Betriebsform gewählt hat, zusätzlich bestimmte öffentlich-rechtliche Bestimmungen beachten. Insbesondere sind die Grundrechte, Benachteiligungsverbote und der (Sozial-) Datenschutz zu berücksichtigen. Begründet wird dies mit dem Merksatz „Keine Flucht der Verwaltung ins Privatrecht“: In einem Rechtsstaat muss die Verwaltung rechtsstaatlich handeln und darf sich dieser Verantwortung nicht entziehen, indem sie auf privatrechtliche Formen und die damit verbundene Gestaltungsfreiheit („Vertragsfreiheit“) ausweicht. Das ergibt sich aus Art. 1 Abs. 3 GG, wonach alle drei Staatsgewalten, mithin auch die Verwaltung, stets der unmittelbaren Bindung an die Grundrechte unterliegen.

Beispiel

Wenn eine Gemeinde die Müllentsorgung in der Form einer GmbH wahrnimmt, muss sie bei der Gestaltung der Verträge mit den Anwohnern aus Gleichbehandlungsgründen (Art. 3 Abs. 1 GG) einheitliche Entgeltsätze zugrunde legen. Der zivilrechtliche Grundsatz der Freiheit der Vertragsgestaltung wird somit durch die Grundrechtsbindung der öffentlichen Hand eingeschränkt.

Fall 3: Die Kreditfalle

Die kreisfreie Stadt A subventioniert den Kindergartenausbau durch zinslose Darlehen, die den KiTa-Trägern bewilligt werden. Nach Ablauf der Kreditlaufzeit von drei Jahren fordert die Stadt vom freien Träger T gemäß der Vereinbarung im Darlehensvertrag die Rückzahlung des Darlehens. T macht geltend, er hätte vor der Rückforderung nach § 24 SGB X angehört werden müssen. Im Übrigen verstoße die Rückforderung gegen Art. 3 GG, weil von einem anderen Träger entgegen den Vertragsbestimmungen ohne Grund nur die Hälfte der Darlehenssumme zurückgefordert wurde, da dessen Vorsitzender und der erste Bürgermeister von A befreundet sind. Hat T Recht?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.