Пограничные рассказы (Первый сборник прозы). Рождённый в СССР

- -

- 100%

- +

Фотограф Василий Рем

Иллюстратор Анна Ивахненко

Редактор Галина Андреева

© Василий Рем, 2025

© Василий Рем, фотографии, 2025

© Анна Ивахненко, иллюстрации, 2025

ISBN 978-5-0053-1572-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Василий Рем – 1992 год

Все права защищены. Электронная версия этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного или публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Эпиграф

Из «Пограничный вальс»

Родина начинается с границы

«С чего начинается Родина?» —

Порой мы вопрос задаём.

Чекисту известно доподлинно —

С границы начало её.

С границы она начинается,

Любимая Родина-мать.

И лучшим войскам доверяется

Её рубежи охранять…

28.05.1972Глава I

За патриотическое воспитание молодёжи

Из «Мои короткие рассказы, фантастика и стихи»

Поступление в училище

В мае, когда солнышко уже прилично пригревало землю и зелень украшала улицы и парки столицы, солдаты и сержанты приезжали с границ для поступления в пограничное училище. Среди них был и наш герой Евгений в звании ефрейтора, несмотря на то что окончил школу сержантского состава. Ну не нашлось ему в пограничном отряде сержантской должности, так и приехал поступать ефрейтором. Про ефрейторов в армии ходит немало пренебрежительных и даже обидных поговорок: «Лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора» или «Пьяный ефрейтор страшнее генерала» и тому подобное. Но наш герой не обращал на эти насмешки никакого внимания и относился к своему званию с уважением.

В училище для армейских абитуриентов сначала проходили сборы, на которых они вспоминали школьные программы, забытые ими за два года службы. Честно говоря, все, кто прибывал из армии, всегда могли поступить в училище, если было желание: требования к ним были минимальные и никакого конкурса. А тех, кто имел медаль «За отличие в охране границы» и знак «Отличник погранвойск» первой степени, вообще принимали в первую очередь. У Евгения такой знак был – за боестолкновение на китайской границе.

Кроме того, имелся у него в училище и протеже – преподаватель кафедры марксизма-ленинизма (была такая кафедра), свояк. На сборах Евгения по блату назначили писарем к начальнику, и он просиживал целые дни в штабе, пока остальные бегали кроссы и занимались хозяйственными работами.

Евгений подыскал себе в помощь солдата, который довольно грамотно писал и вдобавок имел красивый почерк. Им оказался некий Боря, москвич, окончивший два курса МГИМО, но вдруг решивший стать пограничником. Дела пошли – списки составлялись, писались и переписывались – кто-то прибыл, кто-то убыл.

На сборах их хорошо подготовили, и на экзаменах проблем со сдачей ни у кого не было. Первой Евгений сдавал математику письменно. Он хорошо знал ее ещё в школе, а потому написал на твёрдую четверку. Можно бы и на пятёрку, но он поленился решить последний пример, понимая, что и без того поступит в училище.

Вторым письменным экзаменом были русский язык и литература, сочинение на тему «Мой любимый герой». Евгений ещё школьником пробовал себя в сочинительстве. Когда учился в ПТУ, написал стихотворение о Ленине и, выступив с ним на конкурсе чтецов, занял первое место. На экзамене он решил посвятить сочинение Ленину и написал его на пяти листах, да ещё в стихах. Дружок Боря подправил грамматические ошибки, поскольку в русском языке наш герой был не особо силён. Получилось прекрасно. Поставили ему оценку четыре за грамматику и отлично за сочинение (попробовали бы не поставить!).

Оставался устный экзамен по физике. Пока проходили сборы, Евгений записался в библиотеку училища, где брал книги, и читал запоем день и ночь. Служба на высокогорной заставе лишила его этого удовольствия, а жажда познаний брала верх. Вот и наверстывал упущенное.

Но тут что-то поменялось в его отношении к поступлению в училище. Его вдруг неудержимо потянуло домой – всё здесь, в Москве, казалось деревенскому парню чужим. Люди между собой не здоровались, обращались друг к другу со словами «гражданин» и «гражданка» – как заключённые. И Евгений решил третий экзамен не сдавать. А вернее, просто завалить его – получить двойку и вернуться домой.

На экзамен он явился с книгой «Три мушкетёра» Дюма. Взял билет, первый вопрос был лёгкий: куда отклонится проводник с током в магнитном поле? Правило буравчика. Можно отвечать без подготовки и заработать пятерку. Второй вопрос вообще из оптики. Как мастер по ремонту оптических и электронно-оптических приборов он полгода изучал это в школе сержантского состава. Тут пятерка была бы даже с плюсом. Но Евгений твердо вознамерился получать двойку и, открыв книжку у себя на коленях, погрузился в мир мушкетёров.

Преподаватель, опросив желавших сдать пораньше, заметила, что абитуриент что-то читает. Первой мыслью было, что шпаргалку. Когда Евгений извлек из-под парты книгу «Три мушкетёра», от удивления её просто заклинило.

– Да как вы смеете!.. Нет, это впервые в моей практике – на экзамене читать книжку!.. – и предложила Евгению отвечать по билету немедленно.

Евгений прикинулся тупым и отвечал примерно так:

– Проводник с током отклоняется в магнитном поле туда или туда, но не туда и не сюда.

И на второй вопрос приблизительно так же:

– Белый свет разлагается, как капля бензина на воде. В общем, что-то связано с охотником, который желал что-то знать. Но вот что именно, за два года службы я забыл.

В конечном итоге она поставила ему двойку и выгнала с экзамена.

Евгений доложил начальнику курсов, что физику он завалил. И начал собираться на дембель, который неизбежен, как крах капитализма.

Однако через час его вызвал куратор, Владимир Федорович, и, поставив по стойке смирно, отчитал по полной программе. После чего Евгений понял, что желанный дембель откладывается на неопределенный срок, может, даже на годы. Физику его заставили пересдать, та же учительница попыталась завалить его на тройку. Однако на все вопросы он отвечал без запинки, и, убедившись, что это не получится, поставила четверку, потому что сдача была повторной.

Вот и накатила мандатная комиссия. В зале присутствовало много преподавателей и командование училища. Евгений, начищенный, отглаженный, строевым шагом подошёл к генералу и доложил:

– Товарищ генерал-майор, абитуриент ефрейтор… – далее шла фамилия – для прохождения мандатной комиссии прибыл!

Генерал обратился к членам комиссии:

– Какие будут вопросы к абитуриенту?

Один офицер спросил:

– За что получили знак «Отличник погранвойск» первой степени?

– За участие в боестолкновении на китайской границе, – отчеканил Евгений.

– Говорят, вы стихи пишете? – поинтересовался другой офицер, видимо, из замполитов.

– Так точно, пишу.

– Ну, все, наверно, про любовь? – усмехнулся тот.

– И про службу тоже, – парировал Женя.

– А прочитайте-ка нам своё стихотворение про службу, – предложил заместитель по политической части училища.

И тут настал звездный час Евгения.

Он четко, с выражением, меняя, где нужно, интонацию, прочитал стихотворение:

Родина начинается с границы

«С чего начинается Родина?» —Порой мы вопрос задаём.Чекисту известно доподлинно —С границы начало её.С границы она начинается,Любимая Родина-мать.И лучшим войскам доверяетсяЕё рубежи охранять.И пусть там берёзка колышется,Могучая ель иль ветла.А может, и травки не сыщется —Нам Родина всюду мила.Какая б река ни плескалась,Амур ли, Аракс иль Дунай.Пески или льды, или скалы —Нам по сердцу всякий наш край.За Родину, если придётся,Мы встанем, себя не щадя:В горах ли, в таёжном болотце,У моря иль возле ручья.И мы, часовые границы,Вовеки врагу не сдадимОтчизны и малой частицы —Стояли на том и стоим!«С чего начинается Родина?» —Порой мы вопрос задаём.Солдату известно доподлинно —С границы начало её.С границы она начинается,Любимая Родина-мать.И лучшим войскам доверяетсяЕё рубежи охранять.Все слушали с замиранием сердца. Когда он закончил чтение и поклонился, зал взорвался овациями, которые долго не смолкали – так задели за живое слова, прозвучавшие из уст абитуриента.

Всё, приказом он был принят в училище и назначен на должность командира отделения на сборах поступающих с гражданки абитуриентов. Ну а дальше всё банально: всех, кто сдал экзамены, приняли, сформировали группы и отделения, и пошла учёба.

Но подготовка и сдача экзаменов в училище запомнились Евгению на всю жизнь.

Овощная база

В советское время в СССР была у властей такая традиция – посылать студентов, курсантов, солдат на помощь сельскохозяйственной промышленности. Ну, оно и понятно: что на овощных базах, что в колхозах работники сами справиться не могли – урожаи были богатые, продукты скоропортящиеся, поэтому руки молодых парней и девушек оказывались очень даже кстати.

Вот и послали курсантов училища на овощную базу помогать в переборке и складировании овощей, привезенных из колхозов и совхозов Подмосковья. Прибыли на автомашинах ЗИЛ-130 с тентом. Работницы базы открыли рты, с восхищением глядя на стройных, подтянутых, мускулистых, выглаженных и пахнущих одеколоном «Рижанин» молодых курсантов. А зелёные фуражки и вовсе свели молодых девиц с ума – их улыбки расплылись просто до ушей.

Но пришёл хмурый дядька и строго сказал девицам:

– Закрыли все рты, идите работать! Ишь, слюна-то потекла, с губ капает!

Это был начальник овощной базы, который поставил задачу нашим командирам, а уж командиры нам – что делать и что не делать.

Нашей группе досталась капуста. Кочаны огромные, твердые – урожай ранней капусты только недавно доставлен с полей. Наша задача была обрывать завялые листочки и перекладывать овощи из контейнера в хранилище. Трое обрывали листочки, а остальные, выстроившись в колонну на расстоянии броска и ловко перекидывая кочаны друг другу, быстро опустошили все контейнеры и забили склад для хранения капусты. Выполнили работу раньше положенного срока и скоро уже сидели на перекуре.

Увидев, что мы отдыхаем слишком долго, начальник овощной базы направился в нашу сторону и уже открыл было рот, чтобы покрыть нас матом за безделье, но, обнаружив пустые контейнеры, успокоился. А зайдя в хранилище, убедился, что всё сложено аккуратно, как он и объяснил нашим командирам.

– Ну, молодцы пограничники! Так быстро у меня ещё никто не работал. Пойдёмте тогда на наиболее важный участок – вам я это могу доверить.

Овощная база

И повел нашу группу на переборку арбузов, которые привезли из Астрахани. Мы снова выстроились в цепочку, и через час все арбузы были складированы. Естественно, в благодарность заведующий базой выбрал несколько самых больших и принёс в беседку, пригласив нас отведать сладких ягод. Нас не надо было просить дважды, и, сполоснув руки, через минуту мы с наслаждением уминали сочную сахаристую мякоть, обливаясь сладким соком. Да, в училище нам арбузов не подавали.

Поскольку с работой мы управились рано, а до обеда оставался ещё час, решили провести для нас экскурсию по овощной базе.

Заведующий прислал пожилую женщину, и она повела нас по складам, по ходу рассказывая и показывая, где что хранится и при какой температуре. Овощная база оказалась огромной, нам не хватило часа, чтобы обойти все хранилища. Пришло время обеда, и нас повели в собственную столовую предприятия – просторный огромный зал, чем-то напоминавший нашу столовую в училище. Но обед, конечно, здесь оказался более богатым.

Наваристый борщ с крупными кусками мяса, салаты из свежих овощей, заправленные сметаной, на второе – сочные котлеты из натурального мяса. И в завершение – сладкий компот из свежих фруктов и стакан сметаны с сахаром. К сметане и компоту полагались ароматные булочки и хлеб на выбор: белый, черный и в любом количестве. В общем, поели от души.

К этому времени в столовую подтянулись и молодые работницы. После обеда начали знакомиться, записывать телефоны понравившихся девушек. К сожалению или к счастью, у нас-то телефонов не было: в училище из города можно было позвонить только дежурному по части, а дежурный офицер, естественно, ни передавать, ни приглашать к телефону никого не будет. Возможно, за исключением, только когда звонили мать или отец. И то, как говорится, если что-то случилось.

Девушки, работавшие на овощной базе, почти все жили в общежитии. Это были в основном лимитчицы, не поступившие в институт и временно работавшие на овощной базе в надежде либо поступить на следующий год, либо выйти удачно замуж за москвича. Но попадались и москвички – чаще всего двоечницы, выплюнутые из школы в ПТУ, а после ПТУ на овощную базу.

Этих последних интересовали любые варианты развития событий, имеется в виду – выйти замуж за офицера и уехать на край земли, где никто не знает, что она была двоечницей. У москвичек, естественно, имелись домашние телефоны, а значит, возможность с ними связаться. На территории училища стояла пара телефонов-автоматов, откуда за две копейки можно было позвонить в город. Но курсанты и на этом экономили: у каждого в фуражке была припрятана «фантомаска» (обломок пружины из фуражки), которая легко заменяла две копейки.

Конечно, среди курсантов были и женатые ребята. Командиры запрещали им носить обручальные кольца, объясняя это нарушением формы одежды. Разумеется, женатика легко было вычислить по штампу в военном билете. Но смышленые парни и этот вопрос научились решать. Это сейчас странички в военных билетах прошиваются, а раньше их крепили на скобках. Разогнул скобки, вынул листок со штампом – и ты уже холостой.

К слову сказать, был у нас один курсант, к которому при выпуске явились сразу две жены, и обе официально зарегистрированы. Одна в военном билете, а вторая в паспорте, который он умудрился не сдать при получении военного билета. Ему предложили выбрать любую и уехать на границу. Он предпочел ту, что была лимитчицей (из деревни), – для офицера это более надёжная спутница на границе, чем москвичка.

Но вернёмся на овощную базу. За примерную работу после обеда начальник овощной базы поставил нашу группу на виноград. Тут, конечно, уже не побросаешь, нужно сидеть над каждой корзиной и перебирать: большие кисти – в отдельные корзины, а мелкие и россыпь – в специальный контейнер, на вино или компот. Но зато во время перекуров, выбрав с разрешения начальства самые крупные грозди винограда и хорошенько вымыв сначала руки, а потом и ягоды, мы медленно, с превеликим удовольствием их съедали.

Но вот рабочий день подошёл к концу. Нас снова погрузили в машины и, угостив на прощание апельсинами, которые были тогда большим дефицитом – за ними нужно было выстаивать в магазинах длинную очередь, отправили в родное училище.

Многие курсанты потом еще долго созванивались с новыми знакомыми и бегали к ним на свидание, получив очередное увольнение. Кто-то даже женился на москвичке, работавшей на базе. Но это уже другая история.

Поездка в колхоз

Неоднократно мы ездили на уборку урожая и в подшефный колхоз – было тогда такое понятие: «подшефный». Кто над кем брал шефство – колхоз над нами или мы над ним, я точно не знаю. Но осенью, в период уборки овощей, мы регулярно отправлялись на колхозные поля, где сначала собирали огурцы, затем помидоры, картофель, ну а по первому морозцу – капусту.

На этот раз мы поехали на картофель. Большинство курсантов были, конечно, из деревень и знали об уборке картофеля не понаслышке. А вот городские жители никак не могли понять, зачем, после того как комбайн выкопает картофель, нужно еще шуровать в земле руками и искать то, что не извлеклось на поверхность. На рядках, где работали городские, председатель колхоза обнаружил много оставшихся клубней картофеля, заставил курсантов вернуться и по новой собрать то, что лежало под грунтом. Проверив наши рядки, он остался доволен и спросил:

– Видать, из деревень, раз так хорошо знаете своё дело?

Мы ответили утвердительно, тогда он снял нас с нашего участка и поставил на те рядки, которые уже прошли городские курсанты. Естественно, мы набрали ещё по пять, а то и десять мешков картофеля.

Урожай был огромный, и я заподозрил, что тракторист нарочно мелковато копает комбайном, чтобы быстрее выполнить свою норму. Этой мыслью мы поделились с председателем.

– И что вы предлагаете? – спросил председатель?

– У нас в колхозе таких уборщиков заставляли повторно проходить рядки на комбайне. Наверх поднималось примерно ещё столько же картофеля.

Председатель, подозвав тракториста, заставил его взять поглубже и заново пройти один рядок. Несмотря на его сопротивление, настоял на своём, и на-гора подняли ещё один урожай картофеля.

После этого председатель поочерёдно пожал нам руки и сказал:

– Эх, ребята, не ту вы профессию выбрали! Вам бы в агрономы надо с таким знанием сельского хозяйства.

Во время обеда мы с разрешения нашего курсового офицера пошли купаться на речку, которая протекала рядом с картофельным полем. Поскольку трусы у нас у всех были «семейные», которые после купания, как ни выкручивай, всё равно будут мокрыми – ходи потом в промокших брюках, мы их, естественно, сняли. В общем, купались в чём мать родила к превеликому удовольствию отдыхавших на противоположном берегу колхозных девчат, которых мы не заметили. И только услышав их смех и визг, поняли, что лоханулись. Но стесняться было поздно, и мы выскакивали из воды, стыдливо прикрываясь руками. Зато трусы остались сухими, брюки тоже, и не надо бояться, что вся филейная часть будет в колхозной пыли.

Осмелевшие девушки на том берегу решили в ответ устроить для нас колхозный стриптиз и тоже стали купаться, раздевшись догола. Не нашлось ни одного курсанта, который бы не залюбовался красотой нагих женских тел. Все молча присели на траву, курящие тут же потянулись за сигаретами – им было легче наблюдать за всей этой барахтающейся в воде молодостью и красотой. Некурящие скрипели зубами, глядя на четвёртый размер упругих грудей колхозных доярок.

Закончив купание, они вышли из воды, покачивая крутыми бёдрами, и картинно прошествовали за кусты одеваться. Да, не видел этого наш замполит! Он бы не упустил возможности прочитать нам лекцию о моральной стойкости будущих офицеров границы. Точно бы сказал, что мы за сиськи Родину продадим. А как не продать, когда красота такая, а ты два года в армии на высокогорной заставе и третий год в училище?

Долго ещё курсанты не могли встать с травы и приступить к работе по понятной всем причине. Та уборка картофеля запомнилась всем надолго.

После обеда, к удивлению председателя, работали все без болтовни и шуток, не разгибаясь на перекуры. Закончив ранее намеченного срока и получив благодарность от председателя, погрузились в родные ЗИЛ-130 с тентом и укатили в родное училище.

Но этой ночью всем нам снились одинаковые сны, в которых мелькали красивые тела колхозниц.

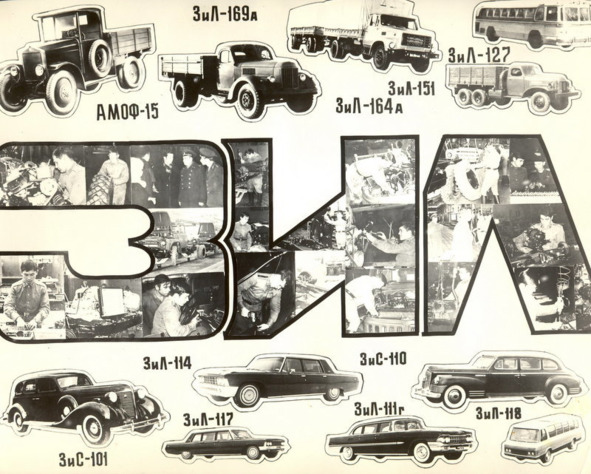

Работа на заводе ЗИЛ

Не помню точно, в каком году это было, наверное, где-то между 1974 и 1976. Нас, курсантов пограничного училища, подняли по тревоге и велели для выполнения специального задания переодеться в рабочую форму. По привычке мы решили, что будет такое же задание, как и в прошлый раз. А в предыдущий раз мы искали «носителя секретов». В общем, пропал курьер с документами особой важности. Позже я расскажу и об этом случае.

Итак, мы ждали, что последует серьёзное задание. Всех посадили в крытые машины ЗИЛ-131, и дружной колонной мы выехали с территории пограничного училища, где я учился. Ехали долго, петляя по разным улицам сначала Москвы, затем пригорода, и наконец-то наша колонна подъехала к воротам огромного завода, над которыми красовалась надпись огромными буквами – ЗИЛ. Ворота открылись, и машины въехали на территорию завода. Ну а дальше все спешно выпрыгнули из кузовов, построились, получили инструктаж – и вперед, за работу. Оказывается, заводу ЗИЛ должны были вручить орден Октябрьской Революции, но выяснилось, что нужного количества выпущенных автомашин не хватает, и нас бросили на прорыв. Надо было помочь. Мне досталось навешивать правое крыло автомашины ЗИЛ-130. В начале работы это крыло показалось мне пушинкой. Я ведь спортсмен, да и от природы силой не обижен. Но уже к середине смены я понял, что такое изнурительный «японский конвейер».

Конвейер двигался заданным темпом, а я навешивал правое крыло. Процедура несложная: взял крыло с полки, нацепил на торчащие болты, наживил шайбы и гайки, а затем автоматическим пневматическим воротком закрутил гайки до полного прижатия крыла к кабине. Но уже к концу смены я перестал поспевать за конвейером, мне приходилось не ходить, а бегать. Руки ныли от монотонной работы, мокрый от пота хлопчатобумажный китель прилип к спине. Но всему приходит конец. Прозвучал долгожданный гудок, и смена закончилась. Мастер поблагодарил нас за работу и, пряча хитрую улыбку, многозначительно сказал:

– До встречи завтра, ребята!

Я спросил у взводного:

– А что, мы еще и завтра приедем вкалывать?

Ответ был лаконично прост:

– Сколько нужно, столько и будем вкалывать.

Спали мы в эту ночь, как после очередных полевых учений, то есть не успев донести голову до подушки, все в ауте.

Работа на заводе ЗИЛ

Утром снова построение, погрузка – и вперед, на родной завод ЗИЛ. На этот раз я подсуетился. Быстро рванул к мастеру, подарил ему армейскую флягу и попросил поставить на другое, более комфортное место. Мастер был рыбак-любитель, и моя фляга его очень обрадовала. Он спросил:

– А водительское удостоверение у тебя есть?

Я утвердительно кивнул, ведь мы сдали на права еще на первом курсе. Он повел меня в цех уже готовых машин и показал, что нужно делать. Все машины в этом цеху шли на экспорт в одну из дружественных нам тогда стран Африки. А делать нужно было следующее: завел машину, заехал на эстакаду, заглушил, поставил на скорость и на ручной тормоз. Затем берешь растворитель и с его помощью стираешь на колесах надпись «Первый сорт». А на месте, где написано «Первый сорт», специальным клеймом ставишь надпись «Высший сорт». Мастер так и сказал:

– Ты просил халтуру, вот и халтурь на здоровье.

И что мне оставалось делать? Халтурил за милую душу. Больше всего мне нравилось загонять машину на эстакаду и затем съезжать с нее. В общем, за смену так напрактиковался, что уже, как говорится, одной левой загонял автомашину на эстакаду. Потом, кстати, эта практика пригодилась мне на службе на высокогорном участке границы.

Наша смена подходила к концу, а нужного количества машин так и не выпустили, значит, предстоит еще один заезд. На выходе автомашин стоял счетчик в виде торчащего вниз стержня. Когда готовая машина съезжала с конвейера, стержень скользил по кабине и циферка перескакивала. Для получения ордена надо было выпустить еще сто машин. И тут выручила смекалка. Халтурить так халтурить! Поставили стремянку, взяли лопату, и лопатой по стержню бац – счетчик циферку добавил. Сто пятьдесят ударов лопатой по стержню – и план на пятьдесят машин перевыполнен. Все, орден заводу обеспечен.

В благодарность нас всех пригласили на торжественное мероприятие по награждению завода ЗИЛ орденом Октябрьской Революции. Вручал лично Леонид Ильич Брежнев. Тогда мы его и увидели поближе, а то до этого все только издалека – на трибуне мавзолея, когда проходили парадом по Красной площади, да по телевизору. Вот и все про завод ЗИЛ и специальное задание.

Носитель секретов

Как и в предыдущей истории, нас подняли по команде «Тревога!» и велели одеться в рабочую форму одежды. Ну мы подумали, может, снова упал самолет, значит, будем стоять в оцеплении или бродить по полю и собирать в целлофановые пакеты все, что найдем. Так уже было на первом курсе нашего обучения, об этом я расскажу позже. Итак, нас подняли по тревоге и построили на плацу. Перед строем появился маленький человечек в гражданке и писклявым голосом сказал: