- -

- 100%

- +

3 Ottmar Ette, Literatura en movimiento. Espacio y dinámica de una estructura transgresora de fronteras en Europa y América (Madrid: CSIC, 2008).

1

El ancla: las referencias conceptuales

1.1. Protocolos administrativos coloniales

Santander estaba inscrito en una tradición que lo antecede en varios siglos. Escribir el viaje era una práctica instalada en el sistema administrativo español desde el Renacimiento. Como mostró Carlos Alberto González, “la alianza entre gobierno y escritura está ligada a los orígenes del ‘Estado Moderno’ y al sedentarismo y burocratización de sus instituciones”.1 Según González, escribir no era apenas una decisión personal, sino una imposición por parte de las autoridades hispánicas de informar todo cuanto sucediera, oyera o viera el viajero, en desarrollo de la empresa que le había sido encomendada. Frente a unos hechos que por distantes escapaban al control del gobernante, la escritura apareció como una vía de comunicación invaluable para el ejercicio del poder, de ahí la intensa circulación de todo tipo de documentos, cartas, mapas, etc., entre España y los territorios de ultramar, producto ya fuera de exploraciones geográficas, campañas militares, expediciones de reconocimiento, misiones religiosas y gubernamentales, o de la colonización de las regiones conquistadas. La avidez informativa tuvo su momento más alto durante el mandato de Felipe II, a quien González definió como un estadista papelero, artífice de la burocracia moderna. Preocupado por la pobreza informativa sobre el mundo americano, Felipe II puso en marcha una recogida sistemática de datos, que, entre otras disposiciones, ordenaba que

Los descubridores por mar ó por tierra hagan comentario é memoria por días, de todo lo que vieren y hallaren, y les aconteciere en las tierras que descubrieren; é todo lo vayan asentando en un libro, y despues de asentado, se lea en público cada dia delante los que fueren al dicho descubrimiento; porque se averigüe más lo que se pasare, y pueda constar de la verdad de todo ello firmándolo de algunos principales; el qual libro se guardará a mucho recaudo para cuando vuelvan le traigan y presenten ante el Audiencia con cuya licencia ovieren ido.2

1.1.1. Relaciones Geográficas de Indias

Así como mandaba escribir a los viajeros-descubridores sus hallazgos, a los agentes establecidos en América el rey dispuso cumplimentar las llamadas “Relaciones Geográficas de Indias”.3 También conocidas como “descripciones geográficas”, “descripciones de la tierra” o “relaciones topográficas”, las Relaciones Geográficas eran la contestación de los oficiales coloniales a los cuestionarios que envió el Consejo de Indias al Nuevo Mundo entre 1530 y 1812. El objetivo del Consejo era recabar la mayor cantidad de información posible sobre los dominios en América, en el entendido de que un territorio sería mejor gobernado mientras mejor fuera conocido. Con ese fin se les solicitó a las autoridades locales la representación de las Indias en términos geográficos, urbanos, demográficos, económicos, sociales, políticos, religiosos, etc., a partir de una serie de formatos pretendidamente neutros. Como las preguntas de la Corona prácticamente prefiguraban las respuestas, poco a poco se estandarizaron los informes hasta convertirse en un discurso estable que acabó por penetrar la manera de describir el mundo en general. Según Elena Altuna, el modelo descriptivo de las Relaciones Geográficas impactó textos tipológicamente ajenos al formulario, como el relato de viaje, según pudo constatar en los testimonios de viajeros que recorrieron los espacios peruanos y rioplatenses entre los siglos XVII y XVIII.4

Por lo visto, el paradigma de las Relaciones Geográficas también planeaba sobre el Diario de Santander. Aunque no llegó a ser funcionario de la Corona, pues antes de titularse lo sorprendió la revolución de Independencia, Santander venía de una formación en leyes que ciertamente ha debido prepararlo en los protocolos del Imperio. Según Sebastián Díaz, Santiago Muñoz y Mauricio Nieto, el decreto sobre formación de mapas provinciales que expidió Santander el 29 de noviembre de 1823 “parece inspirarse en los cuestionarios de las relaciones geográficas de la época colonial, al mismo tiempo que se ajustan las preguntas a las condiciones de un estado independiente republicano”.5 Se trata del artículo 1 que reza:

Cada uno de los gobernadores de las provincias remitirá por conducto del intendente respectivo á la secretaria del interior dentro del término de seis meses a lo más tarde, un mapa de su provincia, lo mas esato que fuere posible. En él se indicarán los ríos navegables que tenga, el punto hasta donde lo son, las principales cordilleras y sus direcciones, los puertos, poblaciones &a. Por separado remitirán las observaciones de latitud y longitud que sepan haberse hecho en su provincia y una memoria por mayor en que se esprese en leguas calculadas aproximadamente el ancho y largo de la provincia, sus límites en toda su circunferencia, cuales son sus principales producciones: de que modo podría aumentarse su prosperidad y á que número asciende su población actual, anunciando por separado los esclavos y los libres.6

Efectivamente se intuye la influencia de las Relaciones Geográficas, sin embargo, donde realmente queda claro el profundo conocimiento del modelo español es en el decreto del 4 de octubre de 1825 (apéndice 1), por el cual Santander exigía a los alcaldes de parroquia la remisión de informes sobre sus provincias conforme un formulario adjunto. El temario incluía cuestiones de población, infraestructura, producción agropecuaria, minería, geografía, clima, etc., que revelan una manera de indagar el mundo hija de la estadística, entendida como el inventario de las riquezas del Estado.

El secretario de Gobierno de entonces era José Manuel Restrepo, autor de “Ensayo sobre la geografía, producciones, industria y poblacion de la provincia de Antioquia en el Nuevo Reino de Granada” y a quien probablemente se debe la redacción de ambos decretos. El ensayo de Restrepo hacía parte de una serie de artículos publicados en el Semanario de la Nueva Granada, en el que también aparecieron los trabajos de Joaquín Camacho y José María Salazar sobre las provincias de Pamplona y Santafé, respectivamente.7 Tal como constató Hans-Joachim König, “los autores de estos estudios no se limitaron a una simple descripción de las condiciones físicas y climáticas de la zona investigada, sino que indicaban también qué recursos naturales existían, qué productos se daban allí y cómo eran comercializadas [sic]”.8 Las noticias de las provincias en el Semanario indican la familiaridad de los ilustrados criollos con las prácticas relatorias del sistema hispánico, y específicamente con las Relaciones Geográficas. Restrepo, en particular, había sido compañero de pluma de Caldas y miembro del gabinete del vicepresidente Santander, cuando este asumió el encargo del poder ejecutivo en ausencia de Bolívar.

Ya fuera por sus propias luces o por contacto con Restrepo, en su Diario Santander también refleja manejo de las fórmulas narrativas de los cuestionarios oficiales. El registro de la mirada colonial está incorporado en la visión de Santander cuando, al encuentro de ciudades, repite sistemáticamente la misma estructura del tipo:

Glasgow está situado cerca del mar (canal de San Jorge) con el cual comunica por el río Clyde, que siendo navegable hace de la ciudad un puerto de mucha consideración. Ella tiene cerca de 200 mil habitantes, el río la atraviesa y es manufacturera de tejidos de algodón. Los edificios son de piedra […].9

La lógica de la exposición recuerda la última solicitud de información con destino expreso al Nuevo Reino de Granada (1807), cuyas instrucciones mandaban consignar

El nombre, o título; a saber, ciudad, villa, parroquia o pueblo […] si en costa del mar con puerto, […] con inmediación de algún río o de quebrada […] o si en orilla de río o de quebrada notable con explicación de sus raudales […], materiales de sus fábricas […], el número de familias avecindadas y también el total de personas […], que es lo que se encuentra de más estimación en su propio territorio […].10

A esto las autoridades de Riofrío respondieron un año más tarde así, no mediando mucha diferencia, desde el punto de vista de la organización de la información, entre la noticia de un pequeño municipio del Valle y la mayor ciudad de Escocia:

Este pueblo está situado en paraje seco y bueno; es tierra de naturales; su situación señala a occidente. Está inmediato al río llamado Riofrío; este mantiene competente agua, es muy caudaloso; al otro lado el río hay otro derecho de tierras de los mismos naturales, donde se mantienen algunas personas en ambas partes; en el pueblo sus pobladores es gente de toda clase, y en el otro lado otras personas con el título de agregados.11

1.1.2. El Felicísimo viaje

El modelo cognitivo de las Relaciones Geográficas ya se perfilaba en el relato de viaje del todavía príncipe español, conocido comúnmente como el Felicísimo viaje.12 En 1545, don Felipe partió para los Países Bajos al encuentro de Carlos V, su padre, en una excursión que lo inició en el arte de gobernar y el carácter de los pueblos. Según Ana María Sierra, el libro cumple con las pautas genéricas de las relaciones y “se adscribe perfectamente a la moda cultural, o a los designios monárquicos que propugnaban las descripciones topográficas de sus territorios”.13 Es decir, tanto el relato de viaje como las Relaciones Geográficas tenían como fin último el mejor conocimiento de los dominios de Su Majestad.

Santander no acusó, que se sepa, alguna deuda con el Felicísimo viaje, de hecho, proyectaba indirectamente en Felipe II el despotismo de Bolívar cuando se comparó con el príncipe de Orange,14 víctima de una orden de proscripción emitida en 1581 por el monarca español. Sin embargo, ya fuera a través del relato de viaje o de su perfeccionamiento en las Relaciones Geográficas, la esencia del modelo filipino se instaló fijamente en la tradición retórica americana, subsistiendo incluso en época republicana.

Pero ¿qué tienen en común el Diario de Santander, el Felicísimo viaje y las Relaciones Geográficas?: las descriptiones urbium. Tal como señalan Ana María Sierra y Victoria Pineda,15 las descripciones de ciudades son materia central en el relato de viaje de ‘el Prudente’ y en los cuestionarios del Consejo de Indias. Sierra y Pineda coinciden en el origen clásico del retrato de ciudades, tipificado desde antiguo en diversas fuentes retóricas como laus urbium. Ambas investigadoras concuerdan en rastrear las raíces de ese discurso en uno y otro texto hasta el tratado de Menandro (siglo III). En División de los discursos epidícticos de Menandro Rétor, el autor divide el género laudatorio en tres grupos, siendo el segundo sobre el elogio de países y ciudades. Según la preceptiva de Menandro, para el encomio de ciudades se deben considerar sus características físicas, el origen, la población, los habitantes ilustres, etc., conforme un derrotero resumido en el apéndice 2. Seguramente Santander no era consciente de las autoridades que dictaban su escritura, sin embargo, su manera de ver y ordenar el mundo se remonta al tiempo clásico y penetra su campo de representación por vía del uso secularmente repetido de las mismas fórmulas burocráticas por parte de las entidades de control colonial.

1.1.3. La estadística alemana

Aunque Santander no fuera consciente del anclaje de sus palabras al sistema de pensamiento identificado con Felipe II, y a través suyo a la retórica clásica, lo que sí suscribía era la importancia de la estadística. Varias veces enfatizó en la necesidad de elaborar un informe estadístico de Colombia,16 en Europa asistió al italiano Adriano Balbi en esa misión17 y en París fue nombrado miembro corresponsal de la Sociedad Francesa de Estadística.18 Sin embargo, no era la estadística como la entendemos hoy, ni la versión inglesa conocida como aritmética política, basada en el cálculo numérico del objeto de gobierno. La estadística que gravita sobre el Diario de Santander es el modelo alemán, de la descripción cualitativa y omnicomprensiva: “Todo lo que tiene de remarcable un Estado, tanto en términos materiales como históricos, filosóficos y jurídicos”.19 Etimológicamente el origen del término es la palabra Estado, y con ese sentido trascendió durante los siglos XVIII y XIX: como el conocimiento del Estado por el Estado. Tal como se aprecia en el apéndice 3, el interrogatorio sugerido por la estadística recuerda nítidamente las preguntas de las Relaciones Geográficas, no por acaso Francisco de Solano las consideró un valioso precedente de esa disciplina.20 Desde el punto de vista epistemológico, el Diario de Santander bebía de ambas fuentes. Un manual de la época explica bellamente el camino para acceder a la verdad: “El arte, mas dificil de lo que parece, de preguntar y responder”,21 un ejercicio dialéctico cuyo filtro principal era la utilidad, aquello que pudiera servir al arte de gobernar, a la llamada “ciencia del gobierno”. Aunque se confesaba neófito en la materia,22 Santander se inspiraba en la ciencia del gobierno, y probablemente en virtud de esa preferencia es que conservaba un libro del mismo título en su biblioteca.23 Al respecto, Mario Germán Romero afirmó: “Avido [sic] de conocimientos, pero de conocimientos que puedan servir a su patria, Santander hace de su permanencia en Europa una especie de maestría y doctorado en la ciencia del gobierno, en el cual había ya dado muestras de sobresalientes conocimientos durante los años que, como vicepresidente, rigió los destinos de Colombia”.24 Sin duda el viaje de Santander fue a la vez hedonista y útil. Al suyo puede extenderse lo que dijo David Viñas del viaje utilitario de Juan Bautista Alberdi. Según Viñas, con el viajero argentino ocurrió una especie de conquista simbólica del Viejo Continente. Alberdi se apropia de Europa por medio de la estadística, la reduce a su mínima expresión, a datos positivos que le permiten domesticar un mundo extraño —tal como hicieron los viajeros ingleses cuando tomaron nota pormenorizada de la realidad argentina para sus propósitos mercantilistas—.25 Santander, como Alberdi, es enciclopédico, sistemático, generoso en informaciones duras que no tienen otro fin más que la utilidad, cuando no la conveniencia pública por lo menos el aprovechamiento personal.

En síntesis, aun destituido de sus funciones, Santander mantenía la mirada del funcionario y, lo que es más, del funcionario español. En el fondo de sus palabras resuenan los mecanismos de la maquinaria hispánica a pesar de sus esfuerzos por romper con el pasado colonial. Incluso la captura más “espontánea” de la realidad, como la que experimenta el viajero que se topa por primera vez con su destino, está cargada de un gran peso cultural. El lastre de la tradición se refleja en la pulsión escrituraria, la estructura retórica y la pregunta por lo que reporta utilidad. El Diario de Santander se fijaba así a las bases de un imperio en ruinas.

1.2. Ilustración neogranadina

La retórica del viaje era una forma de expresión utilizada por los naturalistas de comienzos del siglo XIX en el Nuevo Reino, conforme afirma Mauricio Nieto Olarte: “Entre los neogranadinos el viaje es una forma de narrar”.26 No sorprende entonces que, para dar cuenta de las características de su provincia, un autor como José Manuel Restrepo se representara como el viajero que la visita por primera vez: “De la agradable temperatura de este valle se eleva el viagero poco á poco a la cima de la gran cordillera”.27 Cuando el autor encarna el rol del viajero, se arroga para sí las cualidades convencionalmente atribuidas a su personaje en términos de veracidad, confiabilidad y acceso directo a la realidad narrada. No bastaba con ser testigo de los hechos, era necesario dotarlos de la legitimidad que les imprime el contexto del viaje o la voz autorizada del viajero. A través de ese mecanismo, los criollos aspiraban al régimen de verdad que detentaban los relatos de viaje de extranjeros por el Nuevo Mundo.28

La influencia de la literatura de viajes sobre América es enorme, no solo porque evidenció la magnitud de un territorio en gran parte inexplorado, sino porque reveló a sus habitantes un modelo cognitivo a través del cual representar el mundo: los ciudadanos de las nuevas repúblicas comenzaron a utilizar estrategias textuales similares a las de los europeos que visitaban sus tierras.29 Hasta finales del siglo XVIII, los visitantes no ibéricos tuvieron prohibido entrar en los dominios transatlánticos de las monarquías española y portuguesa; a partir de entonces, y hasta mediados del siglo XIX, se suscitó lo que se conoció como “el descubrimiento de América por los viajeros”,30 una oleada de europeos que se volcó hacia el Nuevo Mundo como consecuencia de las expediciones científicas. El redescubrimiento de América como un continente en estado de naturaleza virgen sirvió a los europeos para justificar su proyecto económico y a los intelectuales latinoamericanos como paradigma alrededor del cual articular su proyecto político.

El marco de pensamiento que determinó la práctica de los exploradores europeos era la racionalidad científica moderna,31 que guiaba su expedición bajo principios de objetividad y experimentación, apoyados teóricamente en los postulados de la historia natural, y técnicamente en los instrumentos de visión, medición y precisión.32 El nuevo orden científico comportó cambios también en el lenguaje, en adelante el vocabulario para nombrar el mundo se formaría de palabras “lisas, neutras y fieles”, aplicadas a las cosas mismas “sin intermediario alguno”.33 No que en la relación entre la realidad y su designación desapareciera por completo el sujeto, era solo que el observador objetivo se imponía sobre el ser subjetivo.

La literatura de viajes repercutió en la generación de los “iluminados” criollos activa a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX a través de los textos de Joseph Gumilla, Charles Marie de La Condamine, Jorge Juan de Santacilia y Antonio de Ulloa, entre otros que promovieron el redescubrimiento científico de América por Europa.34 Con todo, el explorador que más impactó el contexto local y que mejor encarna el programa del viaje ilustrado es Alexander von Humboldt, quien arribó a Santafé en 1801 en medio de su travesía por el continente. Según Jaime Labastida,

[…] el discurso de Humboldt posee una clara estructura científica; es el discurso de un sujeto racional, moderno, por el que intenta ampliar el dominio de la naturaleza, que se asume como un sujeto racional, un modelo de comprensión de la naturaleza: sujeto de la enunciación y, al propio tiempo, objeto de la narración, presente en el lugar de los hechos que narra, describe, cuantifica, mide. En ese discurso coherente no hay una sola fisura. Es un todo duro, acabado, racional, preciso.35

El ascendiente de Humboldt se percibe principalmente en Francisco José de Caldas, primer científico colombiano36 y su más ferviente admirador en estas tierras.37 Caldas, de hecho, halló su vocación en medio de la lectura de viajeros, cuya influencia se advierte en el comentario a Santiago Pérez de Arroyo de que pretendía dar a sus trabajos forma de viaje.38 A este mismo invita a seguir su método de escritura, consistente en “poner todos los días por la noche una notita del día pasado, si amaneció claro, si fue muy asoleado, nublado, seco, lluvioso, truenos, rayos, granizo, escarcha, etc.”.39 La sistematicidad humboldtiana de Caldas recuerda mucho el desapasionamiento de Santander cuando, referido a uno de los mayores espectáculos a la vista de un habitante de un país sin estaciones, dice sin más: “Por primera vez he visto caer nieve hoy. No ha llegado la posta de París”.40

Sobre ese laconismo, Sylvain Venayre afirmó que “hasta las primeras décadas del siglo XIX el relato científico de viajes se enorgullecía de la parquedad de sus enunciados y de su falta de estilo”, y agrega: “En teoría, aquellos relatos se limitaban a presentar a los lectores la exposición rigurosa de fenómenos desconocidos […] no había lugar para la impresión personal. Por el contrario, el rechazo a la novela y la anécdota era precisamente la prueba de la dignidad científica”.41

El trabajo intelectual presupone el deslinde afectivo del objeto de estudio. En el campo científico, la despersonalización es indispensable para obtener un conocimiento objetivo, “libre” de la arbitrariedad de las sensaciones humanas. No se trataba solamente de tomar distancia epistemológica del lenguaje cotidiano, sino también del mundo interior del autor. La normalización del discurso según los parámetros europeos de la comunicación científica permitía insertarse en lo que los ilustrados llamaban el “orbe literario”, entendiendo por tal, como José Celestino Mutis, el espacio intelectual europeo.42 A ese nivel aspiraba el órgano más importante de difusión del movimiento, el Semanario del Nuevo Reino de Granada, cuyo editor exhortaba a sus colaboradores a escribir con “exactitud y verdad”,43 pues “el Semanario es un papel serio, y está consagrado a memorias sólidas sobre los puntos que más nos interesan […] asuntos más importantes que todas aquellas cuestiones ruidosas en las que puede lucir el genio, la erudición y la elocuencia”.44

En síntesis, aunque Santander no llegó a tomar parte del movimiento ilustrado, pues para la época de mayor actividad era apenas un joven estudiante, el Diario sí pudo ser permeable a sus efectos, por lo menos en lo que al contacto con algunos de sus principales exponentes se refiere.45 El reflejo de las luces criollas se adivina en el tono concreto de la narrativa de quien asume el viaje como forma de conocimiento. No quiere decir que Santander aspirara al estatuto de cientificidad de sus compatriotas novatores, simplemente que había echado raíz en los círculos letrados una forma de escritura positiva, desprovista de sentimentalismo, que iba muy bien con el temperamento reservado de un hombre de Estado. Aunque el de Santander no fue un viaje naturalista, en su Diario tanto un edificio como un espectáculo afloran con la misma precisión con la que el botánico describe una especie silvestre. No siendo Santander un erudito, no es de sorprender que la severidad de su personalidad hubiera encontrado expresión en el idioma aséptico del pensamiento científico que ganó fortuna entre los primeros estudiosos del país. A pesar de que para entonces se abría paso con fuerza el relato de viaje romántico, lo suyo no eran la exposición de las emociones o los giros estilísticos, sino el enunciado exacto. Santander no estaba sincronizado con las últimas tendencias literarias, sus referencias seguían ancoradas al mundo de la Ilustración.

1.3. Biblioteca de viajes

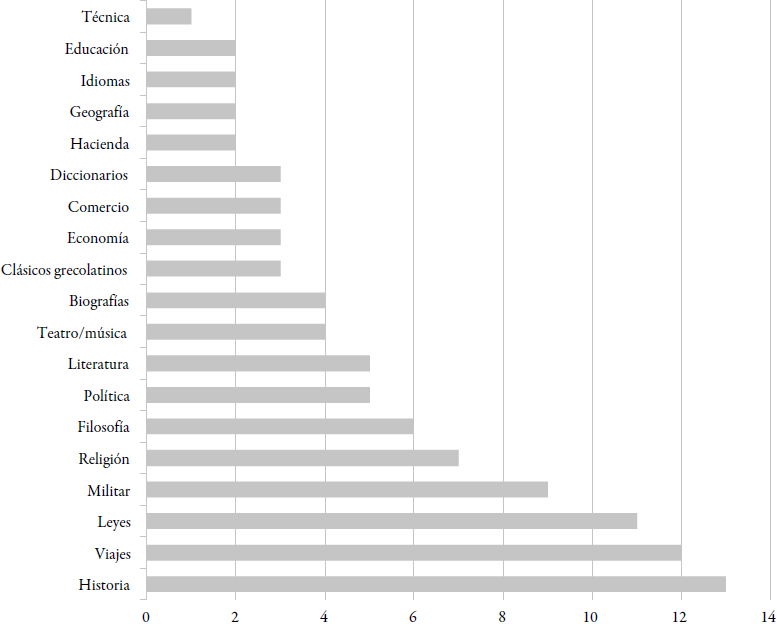

Santander era un apasionado de los libros, es famosa la anécdota del tiempo que pasó durante su encarcelamiento en la Biblioteca Nacional levantando el inventario de los títulos que se conservaban en sus anaqueles. Su vasta biblioteca personal incluía quinientos seis tomos, de los cuales cuarenta correspondían a literatura de viajes, entre guías de viaje y relatos de viaje factuales, para así diferenciarlos de un relato de viaje ficcional que hacía parte del mismo acervo. No se trata de un número menor; dividida su biblioteca por temáticas, el tema “Viaje” solo es superado por el de “Historia” (figura 1),46 lo que resulta significativo teniendo en cuenta que el de Europa y Estados Unidos fue el único gran viaje de su vida.47 Esto para recordar que el que viaja lo ha hecho antes a través de los libros.

Figura 1. Temáticas de la biblioteca personal de Santander en porcentajes (predominio de las áreas de Historia y Viajes)

1.3.1. Relatos de viaje

A la cabeza de la serie viática de la biblioteca de Santander se encuentran dos obras de Humboldt definitivas para el reconocimiento de América por el mundo y por los americanos: Ensayo político sobre la Nueva España por el Barón A. de Humboldt48 y Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continente.49 Santander conoció personalmente a Humboldt en Europa, a quien reseñó en el Diario como el “célebre viajero”. No lo referenció por sus libros, no consta que a esa altura ya los hubiera leído o adquirido, pero no hay duda de que la autoridad intelectual del sabio alemán había impactado la intelligentsia criolla, y a través suyo a la sociedad de la que participaba Santander.